Escribir la historia de las mujeres

por Georges Duby y Michelle Perrot

¿Hay que escribir una historia de las mujeres? Durante mucho tiempo, la pregunta careció de sentido o no se planteó siquiera. Destinadas al silencio de la reproducción maternal y casera, en la sombra de lo doméstico que no merece tenerse en cuenta ni contarse, ¿tienen acaso las mujeres una historia? Elemento frío de un mundo inmóvil, son agua estancada mientras el hombre arde y actúa: lo decían los antiguos y todos lo repiten. Testigos de escaso valor, alejadas de la escena donde se enfrentan los héroes dueños de su destino, a veces auxiliares, raramente actrices —y, aun entonces, sólo debido al enorme fracaso del poder—, son casi siempre sujetos pasivos que aclaman a los vencedores y lamentan su derrota, eternas lloronas cuyos coros acompañan en sordina todas las tragedias.

Y además, ¿qué se sabe de las mujeres? Las huellas que han dejado provienen menos de ellas mismas —pues “no sé nada; jamás he leído nada”— que de la mirada de los hombres que gobiernan la ciudad, construyen su memoria y administran sus archivos. El registro primario de lo que hacen y dicen está mediatizado por los criterios de selección de los escribas del poder. Y éstos, indiferentes al mundo privado, se mantienen apegados a lo público, un dominio en el que ellas no entran. Cuando irrumpen, entonces los escribas se inquietan como ante un desorden que, de Heródoto a Taine, de Tito Livio a los modernos comisarios de policía, provoca idénticos estereotipos. Hasta los censos dejan a las mujeres de lado; en Roma sólo se las tiene en cuenta si son herederas; habrá que esperar al siglo III de la era cristiana para que Diocleciano ordene su recuento, y sólo por un motivo de orden fiscal. En el siglo XIX, el trabajo de las mujeres agricultoras o campesinas se ve permanentemente subestimado, ya que sólo se repara en la profesión del jefe de familia. La relación entre los sexos deja su impronta en las fuentes de la historia y condiciona su densidad desigual.

De la Antigüedad a nuestros días, la debilidad de las informaciones concretas y circunstanciadas contrasta con la sobreabundancia de las imágenes y los discursos. A las mujeres se las representa antes de describirlas o hablar de ellas, y mucho antes de que ellas mismas hablen. Incluso es posible que la profusión de imágenes sea proporcional a su retiro efectivo. Las diosas pueblan el Olimpo de ciudades sin ciudadanas; la Virgen reina en altares donde ofician los sacerdotes; Marianne encarna a la República Francesa, cuestión viril. Todo lo inunda la mujer imaginada, imaginaria, incluso fantasmal.

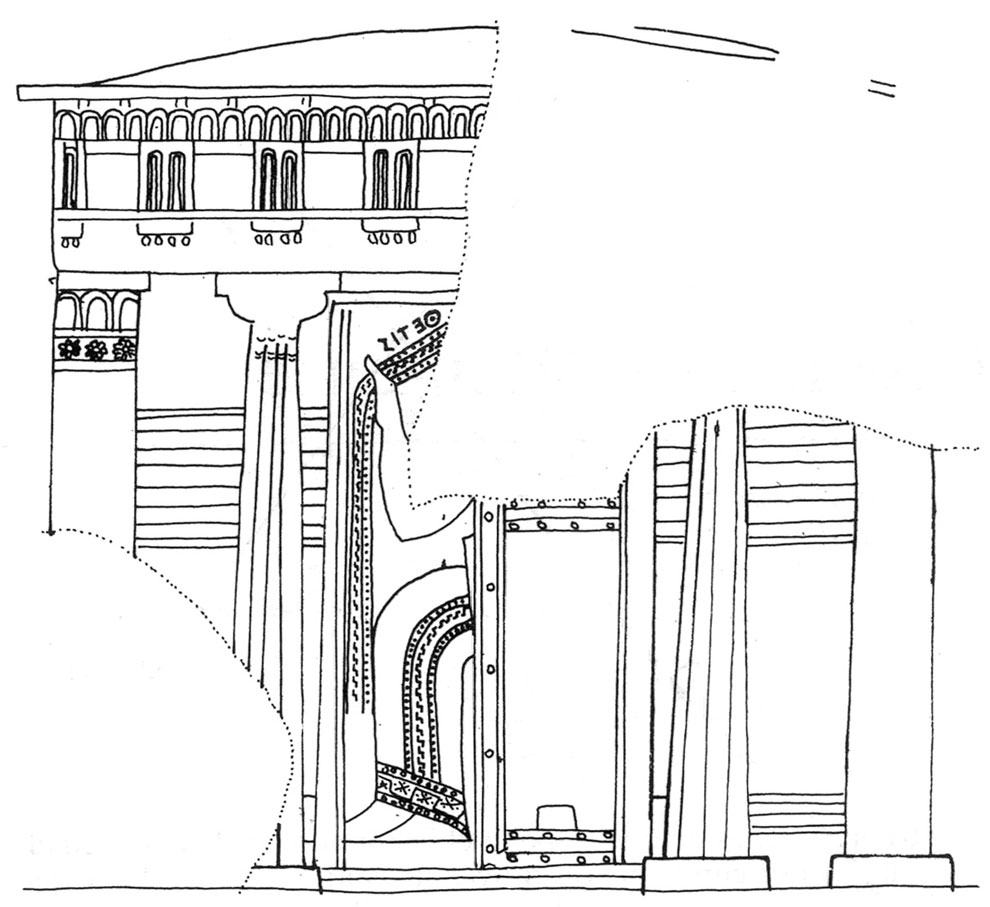

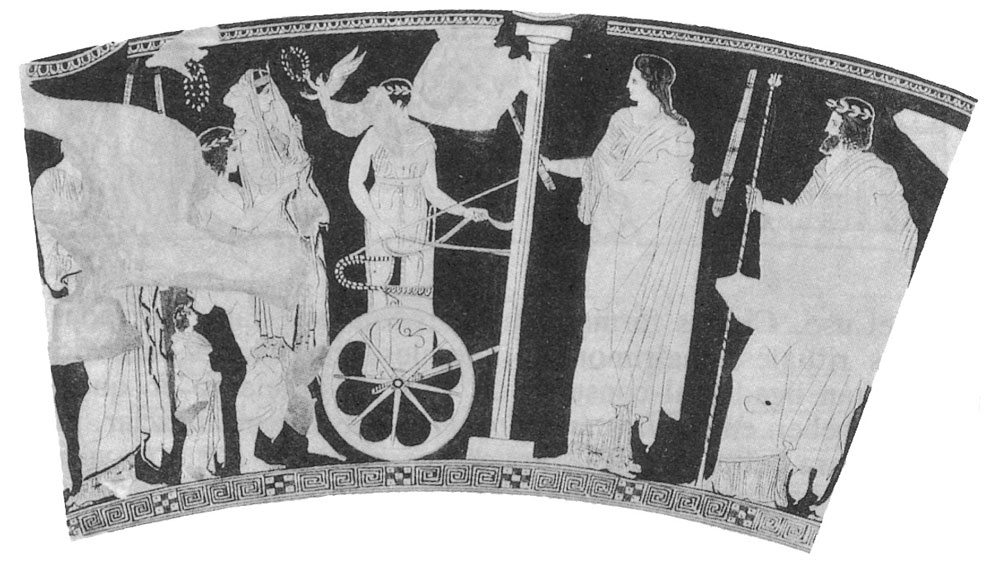

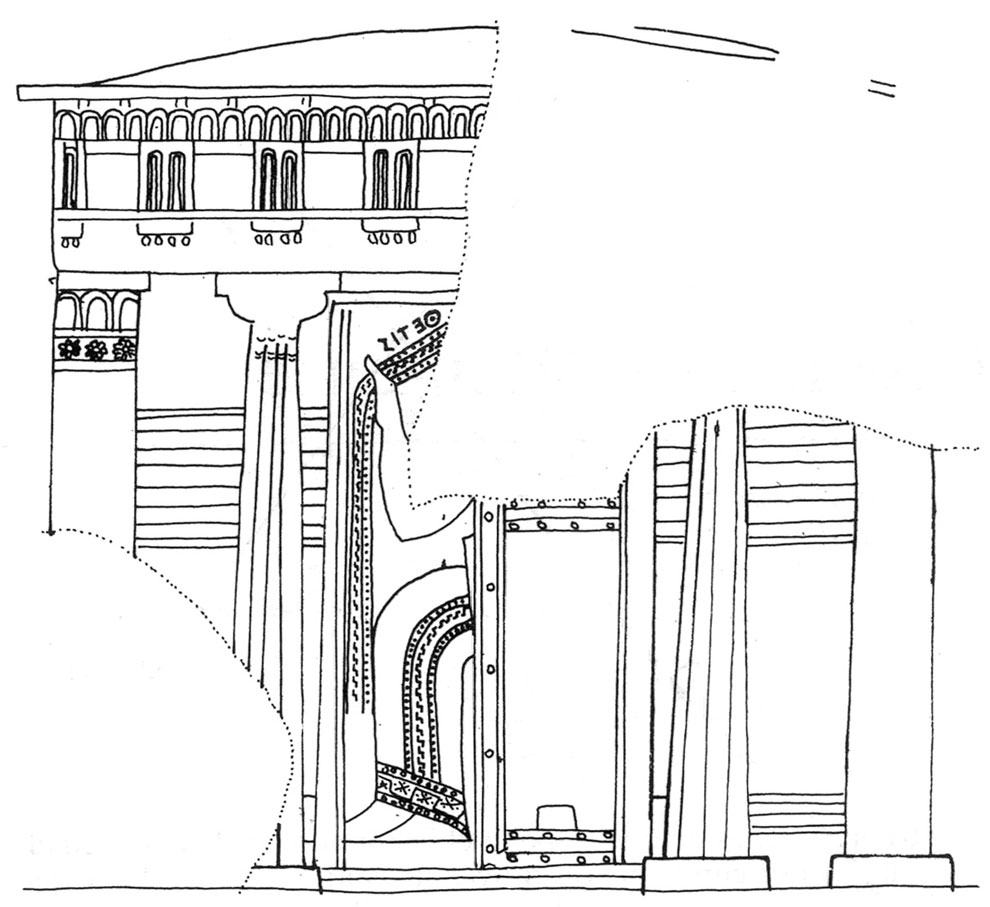

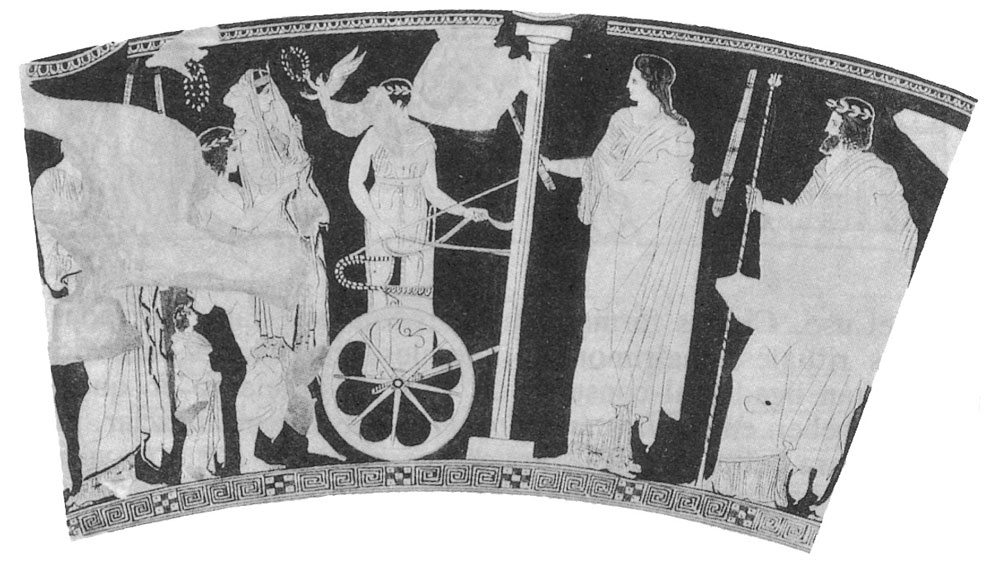

La evolución de este imaginario es una cuestión capital. De ahí el lugar que se concede a los “ensayos iconográficos” y a las imágenes que los acompañan[1], que en estos volúmenes no se conciben como mera ilustración, sino como un material en sí mismo, que es preciso descifrar. Las escenas que decoran los vasos áticos pintados en Atenas en los siglos VI y V a.C. —así como el Tapiz de Bayeux o los carteles de publicidad— distan mucho de desarrollar un fresco de la vida cotidiana; tan sólo el análisis serial permite captar algo de su organización sexuada. En los ritos de matrimonio, la insistencia en el traslado de la novia de un sitio al otro, especie de rapto sin consentimiento, el encuadre de la esposa “cogida en su red de gestos que indican la separación y la integración”, sugieren una cierta estructura matrimonial. Del mismo modo, la representación de la mujer virtuosa como hilandera en una sociedad indiferente al valor del trabajo, o la de la belleza referida más al adorno que a la plástica informe de un cuerpo casi ausente, ofrecen los elementos de una percepción de lo femenino. Lo que allí se lee no son tanto las relaciones de los sexos como la dirección de la mirada masculina que los ha construido y que preside su representación.

Las imágenes literarias tienen más profundidad de campo. La fluidez de las palabras permite más libertad que la iconografía, regida por códigos figurativos relativamente rígidos. Sin duda, la escritura se emancipa y se adecua más fácilmente. Sin embargo, también en ella campea el deseo del Señor. La Dame del fine amour, que cantara Guillaume de Poitiers en el siglo XII, puede parecer libre soberana de los corazones, pero no habría que olvidar que “estos poemas no muestran la mujer”, sino “la imagen que los hombres se forjan de ella”, o al menos la que desean promover en sus estrategias sexuales modificadas: nuevo juego para una nueva distribución de cartas cuya ordenación sigue estando en manos masculinas. Otro tanto podría decirse de los refinamientos del amor romántico. “La mujer es una esclava a la que es preciso saber entronizar” (Balzac), alimentándola de flores y de perfumes. Los hombres celebran la Musa, exaltan la Madonna y el Ángel, inaccesibles; y en sus sociedades cantoras, los coros licenciosos desvisten a “La señorita Flora” y examinan sus aptitudes para “obtener su diploma de puta”. ¿Qué papel tienen las mujeres en todo esto? Un espeso manto de imágenes cubre su tierra y enmascara su rostro.

¿Qué decir de la proliferación de discursos, provenientes de los pensadores, los organizadores o los portavoces de una época? Filósofos, teólogos, juristas, médicos, moralistas, pedagogos… dicen incansablemente qué son las mujeres, y, sobre todo, qué deben hacer, puesto que ellas se definen ante todo por su lugar y sus deberes. “Dar placer [a los hombres], serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, criarlos de jóvenes, cuidarlos de mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles agradable y dulce la vida: he aquí los deberes de las mujeres en todos los tiempos, y lo que se les ha de enseñar desde la infancia”, escribe Rousseau para la Sofía que destina a Emilio (Libro V). Lo mismo, en el caso del obispo Gilbert de Limerick en la Edad Media (“las mujeres se unen en matrimonio a quienes oran, trabajan y combaten, y a ellos sirven”). Lo mismo en Aristóteles. Lo mismo en todos. No hay duda de que el contenido de estos deberes se modifica en el curso de los siglos. En nombre de la utilidad social, se invita a las mujeres del siglo XIX, y sobre todo a las del XX, a salir de sus casas para servir y extender su maternidad a la sociedad entera. Religión y Moral se sostienen mutuamente en sus reproches. Pagana o cristiana, Roma exige la virginidad de las muchachas y honra el pudor y la castidad de las mujeres. Velada —de la mujer honrada “sólo se ve el rostro”, dice Horacio, como san Pablo y casi como Barbey d’Aurevilly, diecinueve siglos más tarde—, encerrada en el gineceo o en su casa victoriana: ¿no se adapta este modelo casi intemporal a una naturaleza que se supone frágil y enfermiza, salvaje y desordenada, amenazante si no se la contiene? Ciertamente, las barreras materiales se desmoronan, sustituidas por sistemas educativos más refinados, que tienen por finalidad la internalización de las normas y que dan nacimiento al personaje de la doncella y, más tarde, al de la niñita, esa desconocida. Lenta, muy lentamente, la mujer deviene también una persona, cuyo consentimiento cuenta. La historia de estas mutaciones, que tiene lugar en los discursos, constituye el corazón mismo de nuestra investigación.

Y también la evolución del pensamiento sobre la diferencia de los sexos, que, desde los griegos, viene trabajando la cultura occidental. Este pensamiento oscila entre las figuras —atenienses, barrocas— de la mezcla —el andrógino, el hermafrodita, el travestido, la posible parte de uno en el otro— y las clásicamente tranquilizadoras de la diferencia radical: dos especies dotadas de sus caracteres propios, objetos de un reconocimiento intuitivo más que de un conocimiento científico.

La identificación del cuerpo femenino, bloqueada por el zócalo de las representaciones primarias, progresa lentamente. De Galeno a Roussel (¿y a Freud?, ya se analizará esta cuestión), las consideraciones sobre el físico y la moral de la mujer se prolongan y se repiten; y habrá de pasar mucho tiempo antes de que los médicos extraigan todas las consecuencias de sus descubrimientos —por ejemplo, las del siglo XVII en materia de ovulación— en lo concerniente a la fisiología de la fecundación o la comprensión de la sexualidad femenina. Desde este punto de vista, errores, vagabundeos y cegueras forman una historia muy bachelardiana de los obstáculos que los prejuicios oponen a la conciencia.

Ello se debe a que, míticos, místicos, científicos, normativos, sabios o populares, estos flujos de discursos recurrentes, hunden sus raíces en una episteme común, allí donde, a veces, sería necesario prestar mucha más atención para discernir las modulaciones y los deslizamientos.

Provienen de hombres que dicen “nosotros” y hablan de “ellas” —“Comencemos, pues, por examinar las conformidades y las diferencias entre su sexo y el nuestro”, dice todavía Rousseau—, de hombres cuyo estatus, cuyas funciones y cuya elección se encuentran a menudo muy lejos de las mujeres —como los clérigos— y que se las imaginan en la distancia y el temor, en la atracción y el miedo a ese Otro, indispensable e ingobernable. Pero, entonces, ¿qué es una mujer?

Y ellas, ¿qué dicen ellas? La historia de las mujeres es, en cierto modo, la de su acceso a la palabra. Mediatizada, en un principio y aún hoy, por los hombres que, a través del teatro y luego de la novela, se esfuerzan por hacerlas entrar en escena: de la tragedia antigua a la comedia moderna, por lo general las mujeres no son otra cosa que sus portavoces o el eco de sus obsesiones. Más que la emancipación de las mujeres, la Lisístrata de Aristófanes o la Nora de Ibsen encarnan (con una diferencia que permite la comparación e impide la asimilación) el temor que los hombres sienten ante ellas. Sin embargo, la exigencia de lo verosímil lleva a los creadores a conocer mejor a sus criaturas. Las obras de Shakespeare o de Racine, lo mismo que las de Balzac o de Henry James, son un hervidero de mujeres de rostro individualizado. Y las actrices imprimen su marca a los personajes. Gracias a este oficio, y a pesar de todas las excomuniones, las mujeres han podido acceder a una identidad personal y a un reconocimiento público.

También las opiniones de las mujeres han estado mediatizadas, sostenidas en manifestaciones, rebeliones y rumores, y consignadas cada vez más escrupulosamente por los guardianes del orden a quienes anima el deber y el deseo de informar y de transmitir. Una exigencia de confesión, unida a una nueva concepción del orden público, recorre los archivos de justicia y de policía que nos entregan así el eco transido y tembloroso de vidas insignificantes: ese pueblo en el que circulan las mujeres.

Pero la audición directa de su voz depende del acceso de las mujeres a los medios de expresión: el gesto, la palabra, la escritura. Cuestión de alfabetización, sin duda, que por lo general va detrás de la de los hombres, pero que localmente puede antecederla; pero, más aún, cuestión de penetración en un dominio sagrado y siempre marcado por las fronteras fluctuantes de lo permitido y de lo prohibido. Hay géneros que se admiten: la escritura privada, especialmente la epistolar, que nos ha entregado los primeros textos de mujeres, como las cartas de las pitagóricas, que veremos al final de este volumen, y las primeras obras literarias (madame de Sévigné), antes de que la correspondencia convertida en deber femenino ordinario se ofreciera como venero inagotable de informaciones familiares y personales; la escritura religiosa, que nos permite oír a santas, místicas, abadesas de renombre —Hildegarda de Bingen, Herrarda de Lansberg, autora del Hortus Deliciarum—, mujeres protestantes comprometidas con el fervor de los revivals, damas de obras consagradas a la moralización de los pobres. ¿Qué confesión religiosa fue la más propicia a la expresión femenina, y bajo qué forma?

Por el contrario, hay dominios casi vedados: la ciencia, cada vez más la historia, y sobre todo la filosofía. La poesía y la novela constituyen desde el siglo XVII el frente pionero de las Preciosas, conscientes de la apuesta que representa el lenguaje. A partir de entonces, no se trata tanto de escribir como de publicar, y con el verdadero nombre. El uso del anónimo y los seudónimos enturbia las pistas que, de esta suerte, se cubren así del polvo de obras cuya mediocridad y redundancia moral plantean la cuestión de las coerciones que la virtud ejerce sobre la expresión. Escribir, sin duda, es en sí mismo algo lo suficientemente subversivo como para atreverse a la impugnación o a la audacia formal.

Sincopada, la voz de las mujeres crece con el paso del tiempo, sobre todo en los dos últimos siglos, debido principalmente al impulso feminista. Sería imposible leerla de manera lineal: toda intervención, cada modo de expresión, deben situarse en su lugar y su momento y compararse con las formas masculinas. Hablar, leer, escribir, publicar: toda la cuestión de las relaciones entre los sexos en la creación y en la cultura subyace a las fuentes mismas.

No es menos problemática la conservación de las huellas. En el teatro de la memoria, las mujeres son sombras ligeras. Apenas enturbian las radiaciones de los archivos públicos. Han zozobrado con la destrucción tan generalizada de los archivos privados. ¡Cuántos diarios íntimos, cuántas cartas habrán quemado herederos indiferentes o irónicos, o incluso las propias mujeres que, en la noche de una vida de humillación, atizan el rescoldo con sus recuerdos, cuya divulgación las atemoriza! A menudo se han conservado objetos de mujeres: un dedal, un anillo, un misal, una sombrilla, la pieza de un ajuar, la túnica de una abuela, tesoros de graneros y de armarios; o bien imágenes, tales como las que ofrecen los museos de la moda y de la indumentaria, memoria de las apariencias. En los centros de artes y tradiciones populares, consagrados al mundo doméstico, se esboza una arqueología femenina de la vida cotidiana. Las feministas, a partir del siglo XIX, han intentado constituir colecciones cuyas vicisitudes ilustran su carácter marginal. Hoy en día hay toda una red de bibliotecas: la biblioteca Marguerite Durand, los fondos Bouglé (Biblioteca Histórica de la Ciudad de París) en París, la Biblioteca Feminista de Amsterdam, la Schlesinger Library en Harvard, etc. Desde hace poco, en Seneca Falls, cerca de la casa de Elizabeth Cady Staton, el Women’s Right National Historical Park conmemora la primera convención para el Derecho de las mujeres (19-20 de julio de 1848). Tanto en Estados Unidos como en Francia han salido a luz diversas colecciones de documentos. Existe una preocupación por elaborar diccionarios biográficos (Notable Women o feministas). Estos lugares de memoria en formación ponen de manifiesto la toma de conciencia que se ha producido en los últimos veinte años.

Ilustran una voluntad de saber, hasta entonces inexistente. Escribir la historia de las mujeres supone tomarlas en serio, otorgar a las relaciones entre los sexos un peso en los acontecimientos o en la evolución de las sociedades. En los “cuadernos de notas” de las Memorias de Adriano, Marguerite Yourcenar escribe: “Imposibilidad también de tomar como figura central un personaje femenino, de convertir en eje de mi relato, por ejemplo, a Plotina en lugar de Adriano. La vida de las mujeres está demasiado limitada, o es demasiado secreta. Si una mujer habla de sí misma, el primer reproche que se le hará será que ha dejado de ser una mujer. Ya es bastante difícil poner alguna verdad en una boca de hombre”. La vacilación de la novelista fue compartida durante mucho tiempo por los historiadores. Los historiadores griegos hablan poco de mujeres, confundidas, en el difuso grupo de víctimas de guerras, con los niños, los ancianos, los esclavos, excepcionalmente actrices cuya secesión (stasis) amenaza el orden de la ciudad. Los cronistas medievales evocan de buen grado a Reinas y Damas, instrumentos indispensables de matrimonios y ornamentos de las fiestas; Margarita de Borgoña inspira demasiado respeto a Commynes. Es que las princesas pueden ejercer el poder y llegar a ser “ilustres”, signo del cambio del derecho y de las costumbres. La Corte del Gran Rey es un universo sexuado y Saint-Simon presta una atención sostenida a esta inmensa intriga familiar en la que, tanto por la palabra como en el lecho, las mujeres tienen un papel recompensado por la mirada del memorialista.

Con la historia romántica, las mujeres hacen irrupción. En la Historia de Francia, y más aún en la Historia de la Revolución Michelet ve en la relación de los sexos un motor de la historia; según este autor, de su equilibrio depende el de las sociedades; pero al asimilar las mujeres a la Naturaleza —naturaleza dual que oscila entre sus dos polos, maternal y salvaje— y los hombres a la Cultura, no hace sino repetir las interpretaciones dominantes, aquellas que desarrollan paralelamente los antropólogos (Bachofen). A finales del siglo XIX, cuando la historia positivista se organiza como disciplina universitaria con vocación de rigor, excluye doblemente a las mujeres. De su campo, porque se dedica a lo público y a lo político; y de su escritura, porque esta profesión les está cerrada: oficio de hombres que escriben la historia de hombres, que se presenta como universal mientras las paredes de la Sorbona se cubren de frescos femeninos. A las mujeres, objeto frívolo, se las deja para los autores que escriben sobre la vida cotidiana, para los aficionados a las biografías piadosas o escandalosas, o a la historia anecdótica, cuyo mejor ejemplo, en Francia, sería Georges Lenôtre. Al margen de la historia con voluntad de cientificidad, se afirma, y persiste aún hoy, una historia de las mujeres edificante o beatificante, incitante o lloriqueante, que se extiende notablemente en las revistas femeninas y halaga los gustos del gran público.

La historia de las mujeres, de la que nuestra Historia es tributaria y solidaria, se ha desarrollado desde hace unos veinte años. A su advenimiento ha contribuido toda una serie de factores, próximos y lejanos. En primer lugar, el redescubrimiento, realizado a partir del siglo XIX, de la familia como célula fundamental y evolutiva de las sociedades, se convirtió en el corazón de una antropología histórica que pone en primer plano las estructuras del parentesco y de la sexualidad, y, en consecuencia, de lo femenino. Luego, bajo el impulso decisivo de la Escuela de los Annales, el progresivo ensanchamiento del campo histórico a las prácticas cotidianas, a las conductas ordinarias, a las “mentalidades” comunes. Ciertamente, la relación entre los sexos no ha constituido la preocupación prioritaria de una corriente a la que por encima de todo interesaban las coyunturas económicas y las categorías sociales; sin embargo, le ofrece una audición favorable. También fue decisivo, en la huella de la descolonización, reasumida por Mayo de 1968, la resonancia de una reflexión política dirigida a los exiliados, las minorías, los silenciosos y las culturas oprimidas, y que considera las periferias y los márgenes en sus relaciones con el centro del poder.

Sin embargo, la cuestión de las mujeres no se planteó desde el comienzo; así como tampoco se abordó directamente la historia de las mujeres. Esta última es el fruto del movimiento de las mujeres y de todos los interrogantes a que ha dado lugar. “¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?”, decían ellas en sus encuentros; y ése fue, en las universidades, un impulso determinante para las enseñanzas y las investigaciones. Inglesas (en torno a History Workship, por ejemplo) y norteamericanas han desempeñado un papel pionero; en Estados Unidos se multiplicaron los Women’s Studies, las revistas (Signs, Feminist Studies), lo que pronto sucedió también en la mayor parte de los países europeos (incluida Polonia, casi única en el Este), en unos (Francia, Alemania, Italia) a partir de los años 70-75, y en otros más recientemente. De ahí la desigual acumulación de trabajos, que a menudo ha dejado de ser “primitiva”. Constituye una historia que ya tiene una historia, que ha cambiado en sus objetos, sus métodos y sus puntos de vista. Animada ante todo por el deseo de sacar a luz (Becoming Visible fue el título de una famosa colección), esta historia se ha vuelto mucho más problemática, menos descriptiva y más relacional. De ahora en más, coloca en el plano de sus preocupaciones al gender, esto es, las relaciones entre los sexos, inscriptas no en la eternidad de una naturaleza inhallable, sino producto de una construcción social que es lo que precisamente importa deconstruir.

Nuestra Historia se sitúa en esta coyuntura. Llega en el momento preciso. Echa raíces en este feliz encuentro entre la renovación del cuestionamiento histórico y la “Historia de las mujeres”. Se beneficia de las investigaciones cuyo equilibrio mismo es imposible, y aspira al menos a ser algo más que su eco: eco de los resultados, y más aún de los problemas y los interrogantes. Ha llegado la hora de decir qué quisiera ser.

* * *

En primer lugar, esta historia se inscribe decididamente en la larga duración: de la Antigüedad a nuestros días. En una historia que a menudo se considera inmóvil y que, en efecto, ofrece resistencias que, a veces, parecen invariantes, ¿cuáles son los cambios? ¿Afectan estos cambios por igual a todos los niveles de la realidad? ¿Cuáles son las herencias, las transmisiones, familiares y culturales, los modelos que se vehiculan en la Religión, el Derecho, la Educación? ¿Cuáles son los puntos de inflexión, incluso las rupturas determinantes? ¿Cuáles han sido, según las épocas, los principales factores de la evolución? ¿Qué parte corresponde a la economía, la política o las costumbres?

Desde esta perspectiva, la comparación de periodos presenta gran interés. Ciertamente, hemos retomado —aunque discutible— la periodización habitual de la historia occidental, admitiendo implícitamente, en resumen, que era válida para la de las relaciones entre los sexos. Cada volumen, correspondiente a uno de los periodos de la división clásica, tiene su autonomía, su economía, sus líneas de fuerza y sus acentos específicos. Pero ¿es este cómodo marco, que en verdad responde a la única práctica posible, también un marco conceptual pertinente? En el dominio que nos ocupa, ¿qué significan el advenimiento del cristianismo, el Renacimiento y la Reforma, la Ilustración, la Revolución Francesa y las guerras mundiales? En suma, ¿cuáles fueron las continuidades fundamentales, las principales discontinuidades y los acontecimientos decisivos en la historia de las mujeres y de las relaciones entre los sexos?

Segunda elección: la de un espacio limitado, el mundo occidental, entre sus dos costas, la mediterránea y la atlántica. Y ante todo, la Europa grecolatina, luego judeocristiana, apenas islámica; Europa y sus zonas de expansión y de poblamiento: América. De la misma manera, hemos dedicado demasiado poco al análisis del impacto de la colonización sobre la relación entre sexo y raza, cuestión que se ha convertido en un problema interno para Estados Unidos (el primer feminismo norteamericano fue decididamente antiesclavista), y algo más periférico, pero no menos crucial, para Europa. Esta historia de las mujeres blancas no implica voluntad alguna de exclusión ni juicio alguno de valor; simplemente, muestra nuestras limitaciones y llama a futuras prolongaciones. Soñamos con una historia de las mujeres en el mundo oriental y en el continente africano, que corresponderá escribir a las mujeres y los hombres de estos países y que, a no dudarlo, será completamente distinta de la nuestra, porque supone una doble mirada: sobre ellos mismos y sobre nosotros. Ni el feminismo ni la representación de lo femenino son valores universales.

Europeocéntrica como es, esta historia no trata tanto de las mujeres en espacios nacionales —muy recientes, por otra parte— como de su aportación original a una historia común. Temática, se apoya en tal o cual especificidad integrándolas en sus conjuntos comparativos. Utilizando su especialidad territorial, cada autor ha realizado el esfuerzo de situar su “caso” en un campo más vasto. Esta voluntad de historia general deja espacio, evidentemente, a monografías más restringidas y más coherentes, con capacidad para análisis más profundos. Su carácter ejemplar y no exhaustivo puede crear también la sensación de dispersión, pues no hay duda de que quedan muchos huecos en el paisaje, lo cual se explica, sin excusarlo, por la desigual situación en que se encuentran las investigaciones, así como nuestras propias redes de comunicación. Este o aquel país podrían sentirse descuidados, y, como reacción, estimulados a escribir su propia historia de las mujeres. ¡Feliz resultado!

Por último, no se olvidará que la presente historia es hija de lo que la ha producido: la revolución inacabada, pero profunda, que sacude las relaciones entre hombres y mujeres en las sociedades occidentales. Con toda legitimidad, se atiene al espacio que le ha dado nacimiento.

Tercer rasgo: se trata de una historia plural en sus puntos de vista, divergentes, hasta contradictorios, y que no buscan necesariamente una conclusión tajante. Por cierto que hay puntos comunes entre los autores —ante todo, el tomar en serio la historia de las mujeres—, pero no de línea ni de lenguaje. Y también plural en sus objetos, que no es la Mujer, sino las mujeres (“Los hombres, jamás el Hombre”, decía Lucien Febvre), e incluso mujeres, diversas en su condición social, su creencia religiosa, su pertenencia étnica, su itinerario individual. En la medida de lo posible, y cada vez que se planteara la cuestión, hemos tratado de articular “sexo y clase” y “sexo y raza” hasta en sus divisiones y sus enfrentamientos. Con estos interrogantes subyacentes, ¿existe una “clase de sexo”, según la fórmula marxista traspuesta a este tipo de análisis? ¿Una comunidad de mujeres, real o virtual? En definitiva, ¿hay unidad del “segundo sexo”, fuera del lenguaje? Y si la hay, ¿en qué descansa?

Por último, esta historia pretende ser más una historia de la relación entre los sexos que una historia de las mujeres. He allí, sin duda, el nudo del problema que define la alteridad y la identidad femeninas. Es también nuestro hilo conductor, el que corre a través de estos volúmenes y, así lo esperamos, constituye su unidad, que no es sino una constante interrogación: ¿cuál es, a lo largo del tiempo, la naturaleza de esta relación? ¿Cómo funciona y evoluciona en todos los niveles de la representación, de los saberes, de los poderes y de las prácticas cotidianas, en la Ciudad, en el trabajo, en la familia, en lo público y lo privado, división que no es necesariamente equivalente a sexo, sino más bien una estrategia relativamente recurrente y que vuelve a reformularse sin cesar para asentar en ella los roles y delimitar las esferas? Admitimos la existencia de una dominación masculina —y, por tanto, de una subordinación, de una sujeción femenina— en el horizonte visible de la historia. La mayor parte de las ciencias humanas, comprendida la antropología, suscriben hoy en día esta afirmación. El concepto de matriarcado parece haber sido propio de los antropólogos del siglo XIX (Bachofen, Morgan) y un sueño nostálgico de las primeras feministas americanas. En las sociedades históricas a nuestro alcance no se ven huellas de tal matriarcado. Esta dominación masculina es muy variable en sus modalidades, y eso es lo que nos importa. No significa ausencia de poder de las mujeres, sino que sugiere una reflexión sobre la naturaleza de la articulación de estos poderes: ¿resistencias, compensaciones, consentimientos, contrapoderes de la sombra y de la astucia? Será menester reflexionar acerca de la dialéctica de la influencia y de la decisión, de la potencia, oculta y difusa, que se atribuye a las mujeres, y en el poder claro de los hombres.

¿Cómo gobiernan los hombres a las mujeres? Se trata de una cuestión tanto existencial como política, y cada vez más compleja a medida que nos acercamos a los tiempos contemporáneos, a la constitución de una esfera política autónoma y a la democracia. Cuestión controvertida, tal como lo mostrará el examen de las interpretaciones del nazismo y del papel de las mujeres: reducidas a lo privado —pero a un mundo privado revalorizado y celebrado, a la vez goce y deber—, ¿son únicamente víctimas? ¿O también son agentes del sistema a cuyo funcionamiento contribuyen? En todo caso, de los tres santuarios masculinos, por tanto tiempo —¿y aún hoy?— cerrados a las mujeres —el religioso, el militar y el político—, el más resistente desde la Ciudad griega a la Revolución Francesa y hasta nuestros días, ha sido y es el político. Sobre todos estos temas trataremos de plantear cuestiones más bien que de llegar a conclusiones.

* * *

La iniciativa de esta Historia de las mujeres corresponde a Vito y Giuseppe Laterza, quienes, en la primavera de 1987, solicitaron a Georges Duby, y luego a Michelle Perrot, uno y otra responsables, aunque no en el mismo nivel, de la Histoire de la Vie Privée (Le Seuil, 1986-1987), cuya publicación en Italia corrió a cargo de la Casa Laterza. Tras reflexiones y consultas, se aceptó la propuesta y se constituyó un equipo. Pauline Schmitt-Pantel (I), Christiane Klapisch-Subert (II), Arlette Farge y Natalie Davis (III), Geneviève Fraisse (IV) y Françoise Thébaud (V), asumieron la dirección de los volúmenes. Este equipo elaboró colectivamente los principios de la Historia y se hizo cargo de su realización; sin él, nada habría sido posible. Reunió alrededor de sí cerca de setenta autores, en su mayor parte universitarios, conocidos por sus trabajos, sin exclusividad de sexo (es cierto que la mayoría son mujeres, pero es ésa la expresión de la relación real en este terreno), sin exclusividad de país (las subrepresentaciones, lamentables, son resultado de relaciones efectivas). Todos se encontraron en junio de 1988 en París, en el Centro Cultural Italiano, para discutir el proyecto en su conjunto, el plan y el contenido de cada volumen y comparar los distintos puntos de vista. A continuación, el trabajo se realizó sobre todo en el nivel de los diferentes volúmenes, por una parte, y del equipo responsable, por otra parte. A cada autor, libre, soberano y cómplice, se le pidió un esfuerzo de síntesis, de escritura y de elección de problemas. A ellos agradecemos el haber intentado lo imposible.

¿Concluir? Flaubert mismo se negaba a ello… Hemos preferido dejar abiertas las cuestiones y, para finalizar, la palabra a las mujeres mismas. Es lo que hacemos al término de cada volumen. Y aquí mismo.

—“La historia, la solemne historia real, no me interesa casi nada. ¿Y a usted ?

—Adoro la historia.

—¡Qué envidia me da! He leído algo de historia, por obligación; pero no veo en ella nada que no me irrite o no me aburra: disputas entre papas y reyes, guerras o pestes en cada página, hombres que no valen gran cosa, y casi nada de mujeres, ¡es un fastidio!”

(JANE AUSTEN, Northanger Abbey)

Esta Historia, esta historia que aquí presentamos, está llena de mujeres y sus murmullos resuenan en toda ella. Aspiramos a que no por ello sea fastidiosa su lectura.

Introducción

Pauline Schmitt Pantel

Cuando Hércules hila la lana al pie de Onfalia,

su deseo lo encadena:

¿Por qué no ha logrado adquirir

Onfalia un poder perdurable?

SIMONE DE BEAUVOIR, El segundo sexo

Sobre la virtud de las mujeres, Clea, no opinamos lo mismo que Tucídides. En efecto, éste declara que la mejor de las mujeres es aquella de la que menos se habla —tanto para mal como para bien— entre la gente de fuera. Él piensa que el cuerpo, como la reputación de una mujer de bien, debe quedar bajo llave, sin salir jamás. Pero para nosotros, Gorgias parece dar pruebas de mayor fineza cuando pide que lo que más se conozca de una mujer no sea la apariencia, sino la reputación. Me parece excelente la labor romana que acuerda públicamente tanto a hombres como a mujeres los elogios que convienen después de su muerte…

La finalidad de esta conversación es probar que no hay más que una sola y única virtud, igualmente válida para mujeres y para hombres. Mi discurso estará compuesto por comparaciones tomadas de la historia… Si, con la intención de demostrar que el talento para pintar es el mismo en las mujeres que en los hombres, produjéramos pinturas realizadas por mujeres y tan valiosas como las composiciones que nos han dejado los Apeles, los Zeuxis, los Nicómaco, ¿se nos acusaría de apuntar a la galantería y a la seducción cuando tenemos que proporcionar pruebas decisivas? No me lo parece. Si, para demostrar que el talento para la poesía o para la imitación no ofrece ninguna diferencia entre hombres y mujeres, que es exactamente el mismo, comparáramos las poesías de Safo con las de Anacreonte, o los oráculos de la Sibila con los de Basis, ¿habría derecho para atacar nuestra demostración acusándola de haber llevado al oyente a la persuasión por el encanto y el placer? No, diréis otra vez, sin duda. Pues bien, el mejor medio para reconocer en qué se parecen y en qué se diferencian la virtud de los hombres y la de las mujeres consiste en comparar la vida y los actos de unos y otras, como se haría si se tratase de las obras de un arte importante. Esto es ponerlos unos junto a otros, examinar si tienen el mismo carácter, si son del mismo tipo, la magnificencia de Semíramis y la de Sesostris, la penetración de Tanaquil y la del rey Servio, el coraje de Porcia y el de Bruto, de Pelópidas, de Timocles, al mismo tiempo que se tendrá en cuenta lo que hay de común, lo que hay de esencial en las semejanzas y en sus méritos. (Plutarco, Moralia, 242 e-f. 243).

De esta manera introduce Plutarco el rápido ensayo que dedica a las “Virtudes de las Mujeres” (Gunaikon Aretai) al comienzo del siglo II de nuestra era. Es un excelente programa, que podría ser también el nuestro: presentar sobre un pie de igualdad a mujeres y hombres. Programa incluso asombroso, si lo que realmente se quiere es recordar que la idea que Pericles atribuye a Tucídides refleja la opinión dominante en el mundo antiguo sobre las mujeres: cuanto menos se hable de las mujeres, mejor. Pero Plutarco tampoco cumple su promesa: en este tratado no traza el paralelismo entre las virtudes masculinas y femeninas, ni escribe tampoco las Vidas de mujeres Ilustres, pues eso equivaldría a reconocer a las mujeres el derecho a una biografía. Se conforma con sacar del olvido una acción, un hecho, considerado como la brillante ilustración de la areté (en griego, más bien “valor” que “virtud”) femenina. Fijando lo que en las acciones comunes o en las actitudes individuales de las mujeres corresponde a los tópicos del discurso antiguo sobre las mujeres, niega a éstas todo derecho a la particularidad. Bajo la pluma de Plutarco, Pericles y Fabio Máximo nacen, se cubren de gloria, acceden al poder, mueren, pero Aretafila de Cirene, tras haber liberado a la ciudad, golpe tras golpe, de dos tiranos, vuelve al gineceo y pasa el resto de sus días en los trabajos de la aguja. Lo mismo ocurre con las troyanas que queman las naves en la desembocadura del Tíber para detener el vagabundeo de su pueblo y luego cubren de besos a sus esposos para hacerse perdonar semejante osadía. No hablar de las mujeres o aferrarlas a la picota de una imagen esperada: ¿es la única opción que cabe a quien se interesa en el mundo antiguo?

Es indudable la desmesura de este proyecto de cubrir casi veinte siglos de historia del mundo antiguo grecorromano, recorrer un espacio que va de las orillas del Mediterráneo a las de los mares del Norte, de las columnas de Hércules a las márgenes del Indo, hundirse en documentos tan diversos como las tumbas de una necrópolis, el plano de una casa anónima, la estela inscripta y colocada sobre los muros del santuario, el rollo de papiro, la escena pintada en el cuerpo de un vaso y una literatura griega y latina que, si bien no dio la palabra a las mujeres, habló mucho de ellas. Es un mundo esencialmente rural, del que, sin embargo, se conoce mejor las ciudades, un mundo desigual en el que la mayoría de los habitantes está formada por individuos sin libertad y extranjeros, pero en donde se pone en escena a la minoría que constituyen los ciudadanos, un mundo abigarrado de lenguas y de costumbres que conoció unidades pasajeras, fluctuantes, quizá superficiales, unidad de la estructura en ciudades, o sea, en centenares de estados independientes, en monarquías y en imperios. Como el lector se habrá percatado, esta obra no puede dar cuenta de las particularidades regionales, pasa por alto momentos importantes de la historia y no hace justicia a todos los documentos y a todos los autores antiguos. Sólo las monografías permiten apreciar, por ejemplo, el papel de las mujeres propietarias en la Beocia helenística o incluso su lugar en la obra de Diodoro de Sicilia o de Ovidio.

Este libro no se propone reemplazar la enorme producción que existe sobre todos estos temas, ni tampoco realizar ningún tipo de síntesis de ella. Sólo aborda un reducido número de cuestiones que nos han parecido importantes para ayudar a comprender el lugar de las mujeres en el mundo antiguo y, quizá más aún, en la perspectiva de un conjunto de volúmenes que tratan de historia de las mujeres, a comprender los fundamentos de hábitos mentales, medidas jurídicas e instituciones sociales que han perdurado por siglos en Occidente. Por tanto, es el resultado de una elección y el reflejo de un momento de la investigación. En efecto, nos hemos preguntado, presas del vértigo ante la gran producción de estos últimos años, cuáles son los dominios sobre los cuales nos gustaría poder leer un balance, una puesta a punto. Muchos temas, efectivamente, han sido tratados en libros recientes de síntesis y parece inútil volver sobre ello. Tales son, por ejemplo, el del papel económico de la mujer en las ciudades griegas, su estatus en el Egipto helenístico y en el romano, su lugar en la familia romana. En cambio, sectores enteros habían quedado fuera de las síntesis y exigían de los lectores una auténtica cacería del artículo especializado, lo que da fe de una explosión de los estudios sobre las mujeres tan a menudo denunciada. Por tanto, hemos privilegiado los dominios al mismo tiempo importantes, renovados por las investigaciones recientes y poco accesibles, como, por ejemplo, la iconografía. Por último, hemos tratado de dar remedio al desequilibrio que tantas veces se descubre entre los estudios sobre el mundo griego y los dedicados al mundo romano, no con la simple preocupación por establecer un reequilibrio, sino para explicar al mismo tiempo la particularidad y la semejanza de esos dos mundos. Así, en este libro el estudio de las condiciones ecológicas y sociales en las que las mujeres romanas procreaban se aproxima en muchos aspectos a lo que se podría escribir sobre las mujeres griegas: semejanza. Y la yuxtaposición de estudio sobre los roles habituales de las mujeres en las ciudades griegas y en Roma vuelve flagrante lo idéntico y lo diferente. No cabe duda de que la voluntad de englobar cuestiones fundamentales para el mundo griego y para el mundo romano ha dictado en parte la arquitectura del libro.

Este trabajo es ante todo fruto de decenas de investigadores que, gracias a sus precisos análisis de documentos, a sus reflexiones sobre la historiografía, a sus tomas de posición y sus debates, han dado vida a este dominio de la historia y lo han hecho salir de los caminos trillados de “la historia de la vida cotidiana”. Es un libro de historia que no rehúsa ningún otro enfoque, pero cuyo estilo esencial es el propio de historiadores. Quizá la particularidad de sus autores consiste en que todos han incluido la historia de las relaciones entre los sexos en su campo de investigación, pero sin por ello convertirla en dominio exclusivo de sus investigaciones. A pesar de haber escrito artículos y libros catalogados como “estudios sobre las mujeres” (Women Studies), están comprometidos también en terrenos tan diferentes como el de la historia del derecho, de las prácticas religiosas, de la política, del pensamiento cristiano… No hemos procurado escribir un libro unívoco que se lea con voz monocorde. Sin embargo, tenemos un interés común: mostrar en qué y por qué una historia de las relaciones entre las mujeres y los hombres es parte integrante de la historia del mundo, para lo cual hemos dirigido a este dominio una mirada al mismo tiempo interior y exterior, que trata, en este campo tan fácilmente polémico, de llevar a buen fin la función crítica del historiador.

Los problemas que ya desde la introducción general plantean Georges Duby y Michelle Perrot tienen pleno valor para el volumen sobre el mundo grecorromano. Tal vez algunos, como el de las fuentes, sean más marcados aquí. El mundo antiguo ha dejado muy pocos escritos de mujeres, aun cuando el nombre de Safo sea de cita casi obligada. Lo esencial de nuestras fuentes, pues, ofrece una mirada de hombres sobre las mujeres y sobre el mundo, de dónde el peso que se ha dado al discurso masculino en este libro, comprendido el de la iconografía. A menos de no escribir una sola línea sobre el tema, no vemos cómo escapar a esta circunstancia. Esta mirada de hombre tiene como corolario las escasas informaciones concretas sobre la vida de las mujeres y el lugar privilegiado que se ha otorgado a las representaciones. Ante tal comprobación, hemos preferido coger al toro por las astas y ocuparnos en primer lugar de lo que los documentos antiguos nos proporcionan, a saber, los discursos masculinos sobre las mujeres y, más en general, sobre la diferencia de los sexos, el “género” (gender). Se los estudiará en su temporalidad para captar mejor su evolución, el modo en que los griegos arcaicos modelan sus diosas, en que los Padres de la Iglesia inventan la figura de la santa mártir o de la Virgen María. En estos discursos, en texto y en imágenes que oportunamente se presentan, no tratamos de la vivencia de las mujeres —la impaciencia de ciertas feministas, y hasta su legítima indignación ante tal carencia no se verá, pues, apaciguada—, ni tampoco de los lineamientos de una cultura femenina, sino de prácticas que, en la sociedad, orientan, determinan, marcan la vida de las mujeres: matrimonio, procreación, vida religiosa. Por este camino abordamos el lugar de las mujeres en la vida económica y social y, más ampliamente, en la historia del mundo. Pero las mujeres antiguas no se confiaron en un diario íntimo, ni se confesaron a una etnóloga. Para utilizar la expresión de Yvonne Verdier, en este libro no ha sido posible “coger a las mujeres en la palabra”.

Al menos a las mujeres griegas y romanas. Pero ¿y a las de nuestra época? El rápido díptico historiográfico que acompaña este libro querría tan sólo recordar que la historia de las mujeres —la historia de las relaciones entre los sexos— en el mundo grecorromano es también una historia viva, de ayer y de hoy, y que también los autores de este libro son, en su modesta medida, parte comprometida en la misma.

He aquí un libro que, quizá más que los volúmenes siguientes, trata de las representaciones, de lo imaginario. Estas representaciones requieren ante todo ser descritas, que es el objetivo principal de estos capítulos. No es indiferente conocer con precisión qué pensaba Aristóteles sobre el género y cómo el derecho romano se fundaba íntegramente en la división de los sexos, cuáles eran las figuras femeninas de lo divino y cuál su especificidad, cómo los griegos, los romanos y los primeros cristianos se servían de las mujeres en sus relaciones ritualistas con los dioses. A veces, estas representaciones pueden ser luego “deconstruidas”, pero sólo con toques ligeros y en el interior de cada tipo de discurso, sin perder jamás la desconfianza respecto de todo sistema globalizante, que aniquilaría la diversidad. Por último, es necesario ver la diversidad y la evolución. Así, varios estudios prestan especial atención a la importancia del tiempo. Al lector corresponde decir si, al final del recorrido, estas grandes zonas que se han dejado a la palabra masculina pueden ayudar también a pensar nuestra propia relación con el género.

El libro, como se acaba de ver, responde a una serie de cuestiones y a la voluntad de poner el acento en los modelos antiguos que han obsesionado, y tal vez siguen obsesionando aún hoy, al imaginario occidental. La primera parte está consagrada a los modelos femeninos del mundo antiguo. Se abre con una pregunta: “¿Qué es una diosa?”, que es la manera en que Nicole Loraux se interroga no sólo sobre la presencia, las funciones, el sentido de las divinidades femeninas en el panteón griego, sino también, más ampliamente, sobre lo femenino en su representación griega. Este interrogante se prolonga en el dominio particular del pensamiento filosófico cuando Giulia Sissa, al estudiar la definición de género en Platón y en Aristóteles, indica los fundamentos del pensamiento antiguo sobre los respectivos lugares de lo masculino y lo femenino. Igualmente fundador es el discurso del derecho romano sobre la división de los sexos: Yan Thomas muestra que el hilo conductor reside en la incapacidad de las mujeres para transmitir la legitimidad y que el orden sucesorio es previo a todas las incapacidades femeninas. Las representaciones figuradas elaboran otro modelo que parte de la mirada de los hombres sobre las mujeres y construye un código simbólico que impregna a su vez toda una cultura. Aquí François Lissarrague sigue una mirada, la de los griegos, y explora un punto de apoyo de la misma: la pintura cerámica. Sugiere un método, ya utilizado en otro sitio, e indica ciertas pistas de lectura que habrán de someterse a la prueba de otras épocas —el del mundo romano, por ejemplo—, y de otros tipos de figuración, como la escultura.

Agrupar en los “modelos femeninos” ciertos enfoques de los discursos antiguos no significa en absoluto que nos parezca posible separar representaciones y realidad, discursos y prácticas. Hace ya tiempo que todos hemos aprendido que semejante censura es puramente imaginaria y que toda institución social tiene su propia representación, como todo discurso tiene su propia eficacia en la vida real. La división entre las dos partes del libro no descansa, pues, sobre ningún a priori metodológico, y en la segunda parte se leerán tantos análisis de discurso como en la primera, pero integrados en prácticas que determinan la vida de las mujeres.

En primera línea de esas prácticas, el matrimonio, en su vertiente griega. Claudine Leduc lo sitúa en una perspectiva decididamente antropológica y explora las vicisitudes del “don gracioso de la mujer” en la larga duración, desde Homero hasta el siglo IV, y en la diversidad de las ciudades. Este nuevo enfoque permite dar un fructífero punto de apoyo a la cuestión de la relación entre el matrimonio y la definición de la ciudadanía. El destino de las mujeres esposas está marcado por la procreación de una descendencia legítima. En el artículo de Aline Rousselle se ponen en perspectiva, esta vez desde el punto de vista romano, las consecuencias biológicas, pero también sociales y éticas, de ese hecho sobre la vida de las mujeres: edad de matrimonio, cantidad de embarazos, estatus de matronas, división del trabajo sexual entre mujeres de categorías diferentes y lenta emergencia de actitudes nuevas en el dominio del cuerpo. Pero, en nuestro propio imaginario, las mujeres antiguas son también las Ménades y las Vestales, las Vírgenes locas y las Vírgenes prudentes, cuyas aventuras tienen resabios de libros de imágenes hojeados en la infancia. Louise Bruit Zaidman sigue la vida de las griegas desde la infancia a la edad adulta y traza el cuadro de su participación en los rituales de las ciudades. Al hacerlo destaca puntos fuertes y carga el acento en las incapacidades que John Scheid, por su parte, también ha encontrado en Roma: la exclusión del sacrificio, el papel de paredro junto a ciertos sacerdotes, en resumen, el juego sutil entre presencia y ausencia que traduce, en el dominio de la religión, la ambigüedad misma del elemento femenino a la vez insoslayable y jamás reconocido en la esfera de la ciudadanía. No obstante —y en ello estriba otro interés de este paralelo entre Grecia y Roma—, cada sociedad pone el acento en otros tipos de participación ritual de las mujeres: ni las matronas ni las Vestales son griegas… Las mujeres cristianas, modestas anónimas de los balbuceos de la iglesia o mártires emblemáticas conjugan, como muestra Monique Alexandre, las imágenes procedentes de la novia, la procreadora y la adorante. Abren también el mundo antiguo al mundo medieval.

Ayer y hoy, o la mirada de la historiografía, la que todo autor practica, la que la “historia de las mujeres” cultiva con predilección y más o menos felizmente desde sus comienzos. Nuestra pretendida familiaridad con el mundo antiguo hace que a menudo se nos pregunte qué hay de las Amazonas y del poder femenino en la antigüedad y si Penélope y Clitemnestra son figuras del matriarcado. Stella Georgoudi responde a la vez recordando el contenido y el alcance del Mutterrecht de Bachofen y mostrando cómo los estudios que versan sobre el mundo grecorromano han criticado radicalmente todo lo que podía haber tenido una apariencia de realidad en este mito del siglo XIX. Por último, como los historiadores de la Antigüedad grecorromana son, en su conjunto, poco receptivos a las investigaciones sobre la historia de las mujeres —dominio, no obstante, en rápida evolución—, he recordado cuál era hoy en día el sitio de la “historia de las mujeres” en la escritura de la historia antigua.

Las opiniones de Perpetua, joven prometida a la muerte, por cristiana, en Cartago a comienzos del siglo III, marcan con una nota de esperanza el término de los itinerarios que se invita a seguir al lector. Este libro habrá logrado su propósito si puede servir de hilo de Ariadna a quien quiera comprender “por qué no ha logrado adquirir Onfalia un poder perdurable”.

Modelos

femeninos

del mundo antiguo

¿Qué es una diosa?

Nicole Loraux

Una diosa, un mortal. Una escena de tragedia, al final del Hipólito (Hippólytos Stephanophoros), de Eurípides.

El joven está a punto de morir, atacado por la maldición paterna. Adelantándose al triste cortejo que acompaña al cuerpo desarticulado del hijo de Teseo, Ártemis ya está allí y grita su indignación por tener que dejar morir a su protegido: “El hombre que más querido me era de todos los mortales”. Ya se ha depositado a Hipólito en tierra. El hálito divino de un olor —el inexpresable olor de los dioses— le ha despertado los sentidos y, en su cuerpo, ese cuerpo del que nada quería saber y que tan cruelmente se le parece, se calman de pronto los dolores. Y se entabla el diálogo entre el mortal y la diosa:

—¿Entonces está por estos lugares la diosa Ártemis (Artemis theá)?

—Desgraciado, sí, ella está aquí, la más querida para ti de todos los dioses.

Soi philtate tehón: para ti, la más querida de todos los dioses. ¿O bien, la más querida para ti de todas las diosas? En la lengua homérica, que dispone de genitivo femenino plural, theaón, la pregunta no habría tenido sentido; pero en griego clásico, la forma theón no permite decidir si Ártemis se relaciona con la colectividad de los dioses o con el grupo femenino de las diosas. En cuanto al afecto que Ártemis expresaba respecto de Hipólito en ausencia de su fiel creyente, se cuida mucho de reiterar la expresión, ahora que él está allí, y de ahí la remisión de Hipólito a sus propios sentimientos, en virtud de los cuales Ártemis le es “la más querida”. De donde deriva un nuevo intento, tal vez, de forzar la reserva de la divinidad:

—¿Ves, señora, lo que es de mí, miserable?

A lo que Ártemis responde:

—Lo veo. Pero prohibido está a los ojos derramar una lágrima.

La impersonalidad de la respuesta —la diosa ha evitado incluso el empleo del posesivo— es propia del enunciado de una ley: a todos los dioses, y no sólo a Ártemis, les está vedado (ou themis) llorar por un mortal. No cabe duda, sin embargo, acerca de que la universalidad de la ley sólo es un flaco consuelo. Pues a la diosa —a esa diosa precisamente— es a quien él pide ternura y confortación, y he aquí que Ártemis le responde que en ella el dios, que huye de los sufrimientos de los humanos, predomina, sobre lo femenino, que es a lo que, en el mundo de los hombres, se asocian estrechamente las lágrimas.

¿Será que un dios en femenino no tiene nada en común con la feminidad de las mujeres mortales? ¿O hay que imputar esa reserva (o esa distancia) a la feroz virginidad de la casta Ártemis? Sería prematuro zanjar ahora mismo la cuestión. Y por otra parte, Hipólito, como para intentar una vez más apretar el vínculo, retoma la palabra. La conversación continúa:

—Ya no tienes cazador, ya no tienes sirviente…

—No, ciertamente. Pero muy caro es para mí el que mueras.

—… ni caballerizo, ni guardián de tus imágenes.

Pero Ártemis no ha venido para efusiones. También revela ella el nombre de la culpable de esa catástrofe —Afrodita, a quien Hipólito ha despreciado y que se venga— antes de emprender la tarea más urgente, la de reconciliar al hijo con el padre. Después de lo cual, siempre dueña de sí misma, se despide, dejando a los humanos consigo mismos:

—¡Adiós, pues! Ya que me está vedado (ou themis) ver a los muertos, así como mancillar mi ojo con el aliento de los moribundos.

Y ya te veo muy cerca de esa desgracia.

La diosa ya ha desaparecido cuando Hipólito, no sin amargura, le responde:

—Ve tú también en paz, bienaventurada virgen.

Que te sea fácil dejar esta larga frecuentación.

(Hipólito, 1440-1441)

¿No ha comprendido el mortal que es precisamente esta frecuentación (homilía), de la que tan orgulloso se halla como de un privilegio únicamente reservado a él (vv. 84-86), lo que paga con su vida? Pues los celos que poseían a Afrodita no eran tan sólo celos femeninos cuando, en el prólogo de la obra, caracterizaba esta frecuentación (homilía) como demasiado elevada para un mortal (v. 19). Al menos no tenía ningún inconveniente en sostener el discurso de las divinidades ofendidas. Entre el hombre y el dios, la piedad griega está hecha de distancia, y haberlo olvidado, ganado por la dulzura de la proximidad de la divina Cazadora, fue precisamente el error de Hipólito. En el mejor de los casos, la compañía de un dios, aun cuando sea en los efébicos senderos del bosque, no es pertinente, y en el peor, es desmesura. No obstante, podría ser —al menos yo formulo la hipótesis— que Hipólito hubiera cometido también otro error, más difícil de formular: al apegarse tan estrechamente a una diosa virgen conciliaba la negación de la mujer-madre y la atracción de lo femenino. Es eso al menos lo que sugieren, a comienzos de la pieza, las tan ambiguas palabras que en su exaltación dirige a Ártemis y que, bajo el elogio de la castidad, denuncian una relación enormemente erotizada.

Aquí, nuevamente, el intérprete vacila: ¿consiste el error del efebo en haber desconocido que hay distintos modos de lo femenino según se trate con mortales o con dioses? ¿O, por el contrario, su error estribó en sentirse protegido de la raza de las mujeres por una amistad divina, como si una diosa sólo fuera la forma gramatical femenina de un dios? ¿Quién dirá si esta ley que Ártemis, dulcemente distante, le enuncia en la hora postrera como la norma más general de lo divino, no la adoptarían también como suya otras diosas?

Es claro que no sabemos nada al respecto, y que de nada sirve forzar un texto más allá de sus palabras. Lo que no significa que sea posible rehusar la posición de intérprete. Y, dadas las circunstancias, de intérprete azorado(a).

Por tanto, dos hipótesis: o bien “diosa” sólo es el femenino gramatical de la palabra dios, o bien en una diosa lo femenino es una característica esencial, la cual puede a su vez subdividirse en dos (lo femenino es esencial tanto si es lo mismo que en las mujeres mortales, como si, para diferenciarse, sólo es en ella más exacerbado). Y no dejamos de oscilar entre estas dos hipótesis, incesantemente rechazados de una idea a la otra.

Theós, theá: una diosa

¿Cómo puede atribuírsele un femenino a “dios”?

A pesar de los intentos feministas de nombrar a Dios en femenino (He/She-God), parece ser que, acerca de la cuestión del sexo divino, los monoteísmos hayan decidido siempre a favor del masculino, y que las “diosas”, por tanto, pertenecieran al politeísmo, a los politeísmos que designamos sin exclusión con un nombre griego, como otra manera de expresar lo múltiple (poly-) que constituye su fundamento.

Pero basta con que se abra paso la tentación de unificar lo divino en un solo principio para que se presente la sospecha. Así pues, los estoicos se preguntaron si el sexo de los dioses no es un problema mal planteado. Puesto que Zeus es el todo —como para Crisipo—, no hay ya dioses machos o hembras, sino sólo nombres afectados de un género gramatical. Salvo que el género sea una simple metáfora de aspectos de lo divino:

Los estoicos afirman que hay un solo dios, cuyos nombres varían según los actos y las funciones. De donde se puede incluso desprender que las potencias tienen dos sexos: masculino cuando están en acción y femenino cuando son de naturaleza pasiva.

Así, el sexo de los dioses depende de una operación de pensamiento que une las potencias y los elementos a lo masculino o a lo femenino, y entonces se dirá que al asociar el aire a Juno (o a Hera), los hombres lo han “afeminado” (effeminarunt) porque nada es más tenue que el aire. Y si los dioses no son otra cosa que una ficción (fictos deos) que lo traduce todo de acuerdo con el rasero de la debilidad humana, la diferencia de los sexos es tan sólo una de las categorías que, una vez dividido lo divino en dos columnas, permite registrar largas cadenas de sinónimos:

Los estoicos dicen que sólo hay un dios y una sola y misma potencia que, según sus funciones, recibe nombres diferentes entre los hombres. Así, Sol, Apolo, Liber: nombres para lo mismo. Y de modo análogo para la Luna, Diana, Ceres, Juno, Proserpina…

Tal vez se objete a estas cifras latinas la especificidad de la religio romana, como si no hubiese sido un griego, Crisipo, quien abriera la controversia. Volvamos, pues, a la Grecia de la época arcaica y clásica, que constituye el marco de este estudio: allí encontramos dioses y diosas, y, sin embargo, quien se interese por la generalidad de lo divino comprobará que, en tanto “cosa divina”, se lo designa como el neutro (tò theîon) y, en tanto dios (theós), con el masculino. Hay diosas, pero lo divino no se enuncia en femenino.

En realidad, a menudo los historiadores de las religiones no parecen saber demasiado qué hacer con esta dimensión sexuada, que muchas veces sólo mencionan para luego olvidarse de analizarla: así, Walter Burkert, después de haber incluido la oposición del macho y la hembra en las “diferenciaciones primeras entre los dioses”, no se preocupa de otra cosa que de las relaciones familiares, en pares de dioses (en los que no interviene necesariamente la diferencia de sexo) y de las relaciones entre generaciones de dioses jóvenes y viejos.

Y, sin embargo, en la reflexión griega sobre los dioses, la diferencia de los sexos es un criterio pertinente, aun cuando no desempeñe en el Olimpo el mismo papel que en el universo de los hombres mortales. Cuando Hesíodo precisa que “los dioses… todos, machos y hembras”, están comprometidos en la misma acción, quiere decir que en la Teogonía, ese gran relato de la sucesión de las generaciones divinas, ha llegado el momento de que los hijos de Crono libren la lucha decisiva contra los Titanes: en esa gran lucha, ningún Inmortal, sea dios, sea diosa, podría desoír el llamamiento. Es una manera de sugerir que, en el mundo de los dioses, la guerra no es, como entre los humanos, atributo exclusivo de los machos: se sabe que en materia de combate, Atenea tiene el mismo valor que Ares, y que, en la llanura de Troya, las diosas se presentan con la misma alegría de corazón en ambos bandos del conflicto.

Por tanto, hay que resignarse: en toda investigación sobre los dioses griegos la diferencia de los sexos tiene su lugar entre las categorías heurísticas, y uno se pregunta qué es lo que, tanto en sus atribuciones como en su manera de intervenir, distingue a una diosa de un dios. Pero no se podría proceder a esa interrogación sin analizar los múltiples desplazamientos a los que se ve sometida la categoría de lo femenino por el hecho de haber sido proyectada del mundo de los hombres al mundo de los Inmortales, lo cual implica que nos disponemos a descubrir, en un mismo movimiento, cuál es el desfase —e incluso la extranjería— que el estatus divino imprime a la definición de feminidad.

Sin olvidar que, de acuerdo con la lengua de la generación reinante entre los dioses o en los primeros comienzos del kosmos, la formulación de estas preguntas no es la misma. Así, tratándose de “lo que hay que poner en el comienzo”, nos preguntaremos más bien si hay que “colocar Uno solo, La pareja, o muchos. ¿Macho y/o hembra?” ¿Una sola Madre para todas las cosas o una para las buenas y una para las malas?

Un problema de género

El modo de acceder al tema podría ser gramatical: no es inútil recordar que, si bien “dios” se dice theós, hay en griego dos maneras igualmente legítimas de designar a una diosa: recurriendo a la voz theá, forma femenina de theós, o empleando el propio término theós, morfológicamente masculino, pero precedido del artículo femenino o precisado por el contexto. Así pues, en las inscripciones oficiales Atenea es en Atenas he theós, lo que no deja de inspirar a Aristófanes sus bromas sobre la ciudad “donde se levanta, armada de todas las piezas, un dios nacida mujer (theós gyné gegonuía)”.

Ho theós, he tehós: el dios, la diosa. A no dudarlo, para hablar en la lengua de la escuela lingüística de Praga: a la expresión he theós corresponde en este caso el ser la forma marcada de la palabra “dios”. No es menos cierto que he theós designa ante todo un ser divino, que, por añadidura, está afectado por un signo femenino.

Veamos el problemático encuentro amoroso de Afrodita y del mortal Anquises. De la diosa del deseo se apodera un violento deseo del joven boyero y, “a fin de que [éste] no se atemorizara al verla con sus propios ojos”, toma la forma y el tamaño —humanos, cree ella— de una virgen. Pero Anquises no se engaña y la saluda con el nombre de Soberana y se pregunta por su identidad divina (¿Ártemis, Leto, Afrodita, Temis, Atenea, una de las Cárites o una Ninfa?). A lo que Afrodita responde con un desmentido:

No, no soy theós. ¿Por qué me comparas con las Inmortales?

Mortal soy, y la madre que me parió es una mujer.

(Himno homérico a Afrodita, 109-110)

Conjunto escultórico de mármol. Afrodita aparece acompañada por Pan, con patas, cola y cuernos de cabra. Eros (el Amor) revolotea entre los dos. Copia romana de un original de época helenística (siglo I d.C.). Atenas, Museo Nacional.

Si hubiera que traducir theós no recurriría yo a la palabra “diosa”, sino a la palabra “dios”, que, en su generalidad, da a entender aquello de lo que Afrodita quiere convencer al mortal: que no hay en ella nada de divino.

Así tenemos a un Anquises tranquilizado que, sin esforzarse demasiado en saber más, proporciona a la diosa el placer que ésta esperaba de él. Ahora Afrodita puede confesar lo que es, lo que no ha dejado de ser en el lecho del mozo. La “divina entre las diosas” (dîa theaón) se da el lujo, pues, de una epifanía. Y el pobre amante humano balbucea:

Apenas te he visto con mis ojos, diosa (theá),

he comprendido que tú eras theós.

(Himno homérico a Afrodita, 185-186)

Eres una diosa, ya había reconocido yo lo divino en ti: ¿hay algo mejor que estos versos del Himno homérico para hacer comprender lo que al mismo tiempo hay de theá y de theós en una diosa? Theós: lo divino genérico más allá de la diferencia de los sexos; theá: una divinidad femenina.

Las diosas: ¿un sistema de lo femenino?

Por tanto, theái: las diosas. Si se olvida por un instante que theá puede reemplazarse siempre por theós quizá se sienta la tentación de buscar en cada diosa la encarnación de un “tipo” femenino, con la esperanza de constituir finalmente el grupo de theái como sistema simbólico de la feminidad. Pero, dejando de lado el hecho de que este grupo carezca prácticamente de existencia al margen de ciertas fórmulas muy generales que asocian las diosas a los dioses no hay nada que diga que cada diosa sea, como pretenden algunos historiadores de las religiones, un arquetipo o una idea (Hera sería la esposa distante y ampulosa; Afrodita, la seductora; Atenea, la ambiciosa asexuada…). De esta manera, Paul Friedrich, que se regodea en este juego, reduce a Afrodita al estado de puro símbolo femenino del amor. Y al hacerlo, se ve obligado a olvidar o a subestimar todo aquello que, en el campo de intervención propio de la diosa, no se deje subsumir directamente por esta calificación: sus intimidades, perceptibles en el texto de la Teogonía, con la sombría cohorte de hijos de la Noche con la que constituye su cortejo; su asociación —que no es otra cosa que erótica— con Ares el asesino y el epíteto de Areia que le pertenece en ciertas ciudades; y su título de Pándemos, que no la transforma, como pérfidamente lo querría Platón, en Venus de las encrucijadas, sino que apunta a su actividad protectora de lo político, velando por la cohesión de ese todo (pan) que es el pueblo (demos) y protegiendo a los magistrados en las ciudades.

No se trata de que tal diosa no pueda, en su aspecto más inmediatamente perceptible, “encarnar” una faceta de la realidad femenina con exclusión de otras. Pero, tal como observa Jean-Pierre Vernant, de esta manera no hace sino aumentar la distancia respecto de la “condición femenina” tal como deben asumirla las mujeres mortales en las modalidades de la tensión y del conflicto, pues, en la condición divina, el rasgo femenino que se encarna está dotado de una “pureza” casi química. Entonces habrá que matizar esa primera reserva al observar —lo cual complica singularmente las cosas— que, a poco que la personalidad divina sea lo suficientemente rica, rara vez es posible aislar esa pureza. Pues las atribuciones de una divinidad son múltiples y su campo de acción es infinitamente variado, de tal modo que hasta la virgen Hestia de la mitología declinante encubre al examen más oscuridad que la que aparece a primera vista.

Consideremos la red constituida por las “edades” de la mujer o, más precisamente, por el curso biológico-social que construye una mujer en tanto tal. ¿Se dirá que Hera, porque cada año recupera en Nauplia su virginidad como resultado de un baño en la fuente de Kanato, “encarna”, además de la madurez de la esposa, la virginidad de la doncella? ¿O, a propósito de los tres santuarios de que goza en Estinfalo, donde se la reverencia como “muchacha muy joven” (Pais), como mujer “en plenitud” (Teleia) y como “viuda” (Khera), se convertirá a la diosa en la encarnación misma de las edades de la mujer? Esto equivaldría a un grave desconocimiento de la especificidad del itinerario de Hera, que en ningún momento es honrada en la figura de madre, que sólo se ve “realizada” en una mujer mortal. Por el contrario, cuando releemos el texto de Pausanias, llegamos a la conclusión de que los tres ejemplos, lejos de toda intención puramente simbólica, confirmaban tres etapas de la historia “personal” de Hera, comprendida la última, en la que, según esta versión, llegó a Estinfalo separada de Zeus, tras una disputa con su esposo, más violenta que las otras.

A análogas reflexiones invita el caso de las diosas vírgenes: si Atenea, Ártemis y Hestia son parthenoi para siempre por haber realizado la elección, y si, en consecuencia, esta virginidad es una característica esencial de cada una de ellas, lo que estas diosas representan son tres interpretaciones muy distintas de este estado: una, virgen guerrera, toda hecha de astucia y de magia; otra, cazadora salvaje, casta pero protectora de los partos, y la tercera, guardiana del hogar de los hombres, tanto en la casa como en la ciudad.

En cuanto a proyectar las diosas en una red familiar de parentesco clasificatorio en donde Atenea y Ártemis serían “hermanas simbólicas”, la empresa parece igualmente inútil. En verdad, sólo Deméter y Perséfone —puesto que, en el culto, son institucionalmente Méter y Core— pueden pasar por “símbolos” de la Madre y de la hija; pero si nos atenemos al mito tal como lo cuenta el Himno homérico a Deméter, habrá que distinguir también el régimen “humano” del relato, en el que el vínculo entre la madre y la hija sirve como eje de la intriga, y el registro de la acción divina, absolutamente autónoma, en que los mortales y sus intereses sólo desempeñan, al fin y al cabo, un papel marginal.

Decididamente, si bien la palabra theá es una forma femenina, si bien toda theá, cuando se esculpe su imagen, se caracteriza por formas femeninas, no hay nada que diga que en una diosa lo femenino se imponga sobre su condición divina.

Una vez más, ¿será acaso que el dios predomina por encima de la diosa?

Una diosa, una mujer

Aunque sin ser expresamente formulada, esta pregunta ha sido recientemente objeto de una respuesta negativa a propósito de los poemas homéricos, donde —“divinas o mortales”— sería siempre sobre “mujeres” sobre quienes se posaría, en el deseo, la mirada deslumbrada de dioses y de mortales.

Y efectivamente, bien podría ser así, dado el eros y el placer que los machos, héroes o dioses, pueden experimentar en la unión sexual. El placer de los dioses, por cierto, es algo de lo que se habla tan poco —aun cuando se expongan con complacencia los preliminares (voluntariamente elocuentes) y las consecuencias del mismo—, que no podríamos excluir el que, en este tema preciso, a Homero le haya faltado lo imaginario de la distancia.

En cuanto al resto, la cuestión es complicada y merece que nos detengamos algo en ella.

Seguramente hay jovencitas que se parecen tanto a las diosas que el ojo del mortal ya no sabe distinguir a Nausícaa de Ártemis. Es el caso, en el Himno homérico a Deméter, de las hijas del rey Keleo, “cuatro en número, como diosas, en la flor de la edad”. Y Afrodita quiere aparecer ante Anquises como una “mujer semejante a las diosas”, pero, como se sabe, el juego fracasa porque bajo la apariencia humana de la Inmortal se adivina a la diosa en su verdad.

Decir de una mortal que se asemeja a una diosa es conferirle algo del brillo que caracteriza el cuerpo de los dioses (de todos los dioses, masculinos y femeninos) y de la enorme talla propia de la diosa en epifanía cuando, rechazando las múltiples formas que ha tomado prestadas para presentarse a los humanos, toca el techo de las altas moradas e irradia a su alrededor los efluvios de un perfume divino. Sin embargo, ¿quién dirá si la epifanía no es también una variedad —la variante teomórfica— de la metamorfosis? Así lo pensaríamos de buen grado al ver a Deméter muda (ámeipse), en el Himno homérico a ella consagrado, su forma de vieja nodriza por esta elevada y bella estatura; también lo pensaríamos cuando, después del amor, Afrodita se aparece a Anquises en toda su gloria:

… una belleza brilla en sus mejillas

inmortal, como la de Citerea, de bella corona.

(Himno homérico a Afrodita, 174-175)

Citerea es uno de los nombres de Afrodita: ¿se parecería la diosa a la figura que los humanos conocían de ella en sus santuarios?

En el juego de las semejanzas, los humanos, es verdad, se extravían. Contentémonos con el como si, puesto que, después de todo, el discurso sobre los dioses es ficción (en este caso, poesía). Comparar jóvenes doncellas con las Inmortales viene a ser como atribuirles la quintaesencia de la belleza. Pues la belleza divina es, por esencia, “pura”, y superlativa en tanto expresa el ser-dios. Así, en su epifanía, Deméter era bella como lo es Hera cuando, en el canto XIV de la Ilíada, se adorna para seducir a Zeus. Pero el caso de Hera es particularmente interesante porque revela hasta qué punto lo bello es expresión necesaria del poder. Hera no sólo es bella, sino que se la presenta como “aquella cuya belleza la pone muy por encima de las diosas inmortales, la hija gloriosa del sutil Crono y de Rea, la Madre, la divinidad venerada a la que Zeus de designios inmortales convirtió en su esposa plena y respetada”.

Desde este punto de vista, Hera la soberana habría debido vencer en el concurso de belleza en el que Paris era juez, siempre que, como ha propuesto Dumézil, se hubiera tratado de un concurso entre las tres funciones indoeuropeas, en que la preferencia recae en la soberanía. Pero nada, ni hombre, ni dios, podía resistir a la diosa del deseo: por tanto, venció Afrodita. La consecuencia de ello fue, tanto para los humanos como para los dioses, la guerra de Troya.

Si a las diosas corresponde la belleza, a las mujeres, en tanto mortales, pertenece la voz. Así pues, al encargar a Hefesto un ser hecho de un poco de tierra y de agua, Zeus indica que es menester darle “la voz humana” (anthropou audén), y finalmente es Hermes el astuto quien, antes de dar el nombre de Pandora a la mujer-trampa fabricada por Hefesto, pone en ella este último don, la voz (phoné). Nos detendremos en la palabra audé, este nombre que todos los lexicógrafos, apoyados en textos, están de acuerdo en interpretar como el nombre mismo de la palabra humana. Ahora bien, en diversas ocasiones, la Odisea habla de una theós audéessa: así, aproximándose a Ino, hija de Cadmo promovida por su muerte a los honores divinos, pero que, en vida, era mortal y, por tanto, estaba normalmente dotada de voz (brotos audéessa), Circe y Calipso —la primera, tres veces; la segunda, sólo una— son calificadas de deiné theós audéessa: “terrible diosa de voz humana”. Perplejidad de los comentaristas, que, desde la Antigüedad, han tratado de reemplazar audéessa por otro calificativo, pero está claro que oudéessa (terrestre) y auléessa (que acompaña el sonido de la flauta) son sustitutos harto pobres. Por tanto, hay que aceptar el texto, tanto más cuanto que la expresión yuxtapone en un soberbio oxúmoron el ser-dios, la voz humana y lo femenino. Así, en dos diosas menores se enfrentan lo divino y la mujer en una contigüidad cuyo desacuerdo entre los géneros (una terminación femenina, deiné/una forma masculina, theós/un femenino, audéessa) sugiere una ocultación de lo inconciliable.

Pero he dejado demasiado pronto a Pandora. Imposible tratarla tan a la ligera en este capítulo “de lo divino y de la mujer”, precisamente a ella, que, además de “la voz y las fuerzas humanas”, tiene “una bella y deseable forma de virgen, a imagen y semejanza de las diosas inmortales”. Pandora: la que tradicionalmente se designa como la “primera mujer”, lo cual bastaría para sugerir que la imitación de las diosas no impide mantener la distancia entre el dios y el mortal. Pero Jean Rudhardt ha mostrado recientemente que, al hablar de “primera mujer” se debe subrayar no sólo que ésta es mortal, sino también que es el primer ser femenino en la humanidad civilizada. No cabe duda de que, para proponer esta afirmación, hay que alterar algo el orden del relato hesiódico, sistemática y tal vez artificialmente reconstruido para formar una cronología lineal; pero, si bien se puede vacilar ante la afirmación de que “Pandora no es exactamente el primer ser femenino en la especie humana”, habrá que convenir con Rudhardt en que Pandora “prefigura una cierta distribución de los roles masculino y femenino… muy diferente de la que encontramos entre los dioses”. Y hay mucho que extraer de la idea de que la feminidad según Hesíodo desborda con mucho la persona de Pandora, aun cuando se impone el estudio de “todos los seres femeninos de los que se habla, de los monstruos a las diosas”.

Volvamos a las diosas. Una diosa, pues, no es una mujer. Esto es evidente, sin duda, pero aún habría que establecer su legitimidad. Quisiera evocar ahora algunas conductas que, para una diosa, son otras tantas maneras de manifestar que no es una mujer. Para comenzar, se podría mencionar el peligro que para un mortal entraña su unión con una diosa, sobre todo cuando ésta se llama Afrodita; se citaría entonces la imploración de Eneas a la que fue una noche su amante (“Ten piedad de mí, pues no ve florecer la vida el hombre que duerme junto diosas inmortales”). Pero un pasaje de Ion, de Eurípides, viene a recordarnos el peligro que lleva consigo toda unión desigual entre humanos y dioses, como lo prueba la triste suerte de algunas amadas de Zeus, de Dánae, enterrada bajo la lluvia de oro, a Sémele, fulminada por la aparición en plena gloria de su todopoderoso seductor. Para atenerme sólo a las diosas —pues es evidente que, en el ejemplo anterior, la distancia entre dioses y mortales es más importante que la identidad sexual de los compañeros— desarrollaré más extensamente dos casos hasta ahora sólo evocados: el de las diosas vírgenes para quienes la castidad es un lujo eminentemente divino, al que los mortales (hombres o mujeres) no pueden optar sin ser cruelmente castigados, como Hipólito, como Atalanta; y el de Hera, protectora del matrimonio, pero esposa atrabiliaria y madre incierta. Hera, la esposa por excelencia de Zeus y a la vez su hermana; Hera, cuya unión paradigmática resultaría, por tanto, en la ciudad de Atenas un puro y simple incesto a la luz de la ley que autorizaba el matrimonio entre hermano y hermana si éstos tenían en común el padre, pero que lo prohibía si eran hijos de la misma madre.

La Esposa divina y las diosas Parthenoi

Comienzo por Hera, la esposa de Zeus, tantas veces mencionada. Por lo que respecta a la que, de todas las divinidades evocadas en la Ilíada es para los humanos —según la observación de Clémence Ramnoux— la más lejana de las diosas, se afirmaría de buen grado que con esa distancia traduce su condición de esposa del dios más poderoso, y no hay duda de que Píndaro hubiera suscrito esta deducción, él, que inicia su oda triunfal con una invocación a “Zeus el altísimo y Hera que comparte su trono”. Sin embargo, considerada desde el punto de vista del culto, probablemente las cosas se dan de otra manera y si bien en las ciudades es ella la protectora del matrimonio con el título de Teleia, “perfecta” o “plena”, debía este honor —de acuerdo con Marcel Detienne— a “su competencia exclusiva en lo que, para la mujer, designó la palabra telos”, que expresa la plenitud. El antropólogo de la religión griega evoca la fiesta de las Teogamias, que se celebraba en Ática en el mes del matrimonio (Gamelión) en honor de la unión de Zeus y Hera, pero en la que se califica a Zeus como dependiente de Hera (Heraios), a pesar de que, entre los hombres, a quien se obliga es la esposa y no el esposo.