A manera de prólogo

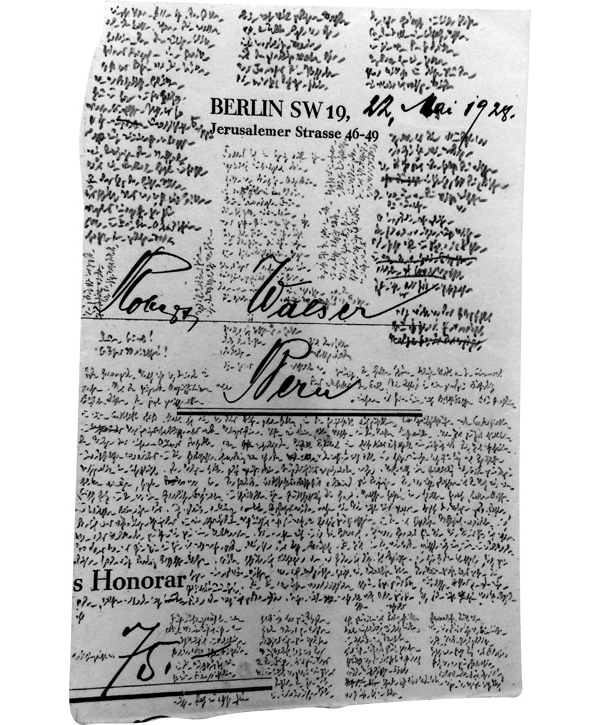

En el mes de marzo de 2016, el profesor Oliver Lubrich, experto en la vida de Humboldt, las tragedias de Shakespeare y el Bayern Munich, me invitó a ocupar una cátedra en la Universidad de Berna con una sola misión estupenda y a la vez temible: hablar, durante catorce semanas, del arte de la novela. Berna era para mí la ciudad de Robert Walser, que no había nacido en ella ni en ella moriría, pero que la había cubierto con sus caminatas y había escrito en ella buena parte de su obra. Entre sus páginas más misteriosas, según supe pronto, estaban sus microgramas: aquellas prosas que escribió en una letra tan pequeña que se necesitaron muchos años, mucha erudición y muchos lentes de aumento para descubrir lo que allí se decía. Cuando Reto Sorg, que es probablemente el hombre que más sabe de Walser en el mundo, me invitó a verlos, me interesé como se hubiera interesado cualquier lector de El paseo que conociera la leyenda de aquellas escrituras, pero nunca imaginé que la experiencia de tener esos papelitos frágiles en la mano me fuera a causar una impresión tan fuerte. Eran trozos recortados de viejas facturas, o de esquinas de periódicos, o de cartas de editores. Walser había llenado los espacios disponibles con caracteres Kurrent, la antigua grafía alemana que venía del medioevo; y en esas letras de líneas rectas de dos milímetros como máximo escribió su obra bernesa, incluida la de los años que pasó en el sanatorio Waldau, cada vez más solo, lidiando con un diagnóstico de esquizofrenia catatónica. Parte del misterio de los microgramas, me explicó Reto Sorg, se debía al hecho de que hubieran tardado tanto en salir a la luz pública. ¿La razón? Carl Seelig, ejecutor testamentario de Walser, creía que podían dañar la imagen de su autor. No me pareció difícil entender por qué: un observador cualquiera los hubiera tomado por los papeles de un loco. Yo supe, en cambio, que difícilmente volvería a ver un rastro más triste y conmovedor y melancólico del solitario paso de un escritor por el mundo.

La obra de Robert Walser es una puesta en escena de las preguntas que nos planteamos todos los lectores de novelas, por no hablar de los que intentamos escribirlas, en algún momento de nuestras vidas: ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿De qué sirve esta oscura compulsión, la de sumergirnos en los destinos íntimos de hombres y mujeres hechos de palabras, la de entregarnos de manera voluntaria, durante horas y horas, a estos artificios? Los microgramas de Walser son una respuesta indirecta: escribimos porque no nos queda más remedio; lo seguiremos haciendo aunque fracasemos, aunque nos falten las condiciones económicas, el respeto de los que nos rodean e incluso los materiales mínimamente adecuados: papeles que no sean facturas viejas y lápices que no estén mal tajados. Pues bien, de eso hablé —directamente o no— durante las catorce semanas de mi curso: de esta compulsión encarnada en algunos de los grandes especímenes que ha producido lo que llamamos el arte de la novela. A mis alumnos les hablé del Lazarillo de Tormes y de La señora Dalloway, de Don Quijote y de En busca del tiempo perdido, de mis maestros latinoamericanos y de los años de entreguerras, que son como una mina que no hemos agotado. Les pedí que me creyeran cuando les decía que Madame Bovary era en realidad una tragedia de Shakespeare y Hamlet, una novela de Dostoievski. Y en cierto momento de la temporada, uno de ellos se lamentó en privado de que ese inventario de opiniones arbitrarias no estuviera recogido en un solo lugar.

Este libro es un intento por construir ese espacio. Todos los ensayos que lo componen han sido escritos durante los últimos ocho años, y la misma idea los atraviesa: averiguar, de formas más o menos directas, qué es esto que llamamos novela, qué nos hace y cómo lo hace y por qué ha sido importante que lo haga (si es que lo ha sido) y por qué puede ser lamentable que deje de hacerlo (si es que deja de hacerlo). Con una salvedad, tienen en común la circunstancia de haber nacido para la lectura o pronunciación en voz alta. Son, o fueron en el momento de su origen, palabra hablada. Pensar en literatura en voz alta tiene algo de conversación, aunque sea a posteriori: el ensayista, como el poeta, prueba sus materiales frente a un público, nota reacciones, hace cambios más o menos importantes, y así va afinando las ideas y atenuando los énfasis. El ensayo es también una declaración de pasiones o antipatías: busca permitir que emerjan en el lenguaje las intuiciones del lector mudable y tornadizo (pero no sé si haya otro).

Un novelista que escribe ensayos, y en particular si esos ensayos hablan del arte de la novela, es como un náufrago que manda coordenadas: quiere decirles a los demás cómo pueden encontrarlo. También, por supuesto, quiere encontrarse a sí mismo; en otras palabras, saber cómo debe leer las novelas que escribe. El ensayo es una exploración, una tentativa, una averiguación, y el novelista escribe para descubrir y trazar los límites de sus conocimientos y la forma de sus certezas. En ese sentido, podría decir uno, es un género confesional. Estos ensayos son rastros de esa vida anómala que tenemos los novelistas, esa vida paralela que escribimos, o que vamos escribiendo, al leer los libros de los otros. La crítica es una forma de la autobiografía: el escritor escribe su vida cuando cree escribir sus lecturas. Esa frase memorable es de Ricardo Piglia, que llevó el ensayo literario de nuestra lengua a lugares inéditos y en más de un sentido cambió nuestra forma de leer, lo cual es sin duda uno de los grandes regalos que puede darles un autor a sus lectores. La conversación con Piglia era una aventura y, en el sentido más noble de la palabra, un espectáculo. Desde el momento en que lo conocí, en septiembre de 2000, hasta su muerte prematura en los primeros días de este año en que escribo, esa conversación fue uno de mis privilegios, tanto en privado como en público. Durante el último de nuestros encuentros, en Colombia y un año antes de su muerte, Piglia me dijo que un libro, para él, era sobre todo el recuerdo de su lectura, de las circunstancias de su vida en que esa lectura se produjo. Uno puede no recordar el contenido del libro, me dijo; pero si ese libro fue o es importante, recordará siempre el lugar donde lo leyó y las cosas, buenas o de las otras, que estaban pasando en su vida en ese momento.

Acaso no haya manera mejor de presentar esta compilación a los lectores (o de invocar su simpatía y agradecer su escaso tiempo) que esta declaración: Viajes con un mapa en blanco se compone sólo de libros cuya lectura está asociada en mi recuerdo a un lugar y a unas emociones. Uno de los libros que no aparecen aquí es el primer tomo de Los diarios de Emilio Renzi. Lo estaba leyendo yo en mi casa de Bogotá cuando supe de la muerte de Piglia. Por una especie de atavismo posmoderno, de superstición de la era tecnológica, tomé de inmediato la foto que pudiera recordarme esta coincidencia banal cuando el tiempo hubiera pasado. Y ahí está entonces el libro de Piglia, al lado de uno de Ford Madox Ford que sí aparecerá con frecuencia en estas páginas, y debajo de un mapa antiguo de una Colombia incompleta, regalo de mi amigo Jacobo Lince. Son las coordenadas vitales de un lector; y sólo un lector entiende que un libro es a veces el único testigo de nue

Libros

Libros Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Novela romántica

Novela romántica Biografías

Biografías Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia Autoayuda

Autoayuda Espiritualidad

Espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor

Cómic de autor Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómic infantil

Cómic infantil Cómic de humor

Cómic de humor Cómics de influencers

Cómics de influencers Cómic

Cómic Manga

Manga De 0 a 3 años

De 0 a 3 años Literatura juvenil

Literatura juvenil Arte, música y fotografía

Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud

Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales

Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Recomendaciones

Recomendaciones Tienda: Argentina

Tienda: Argentina