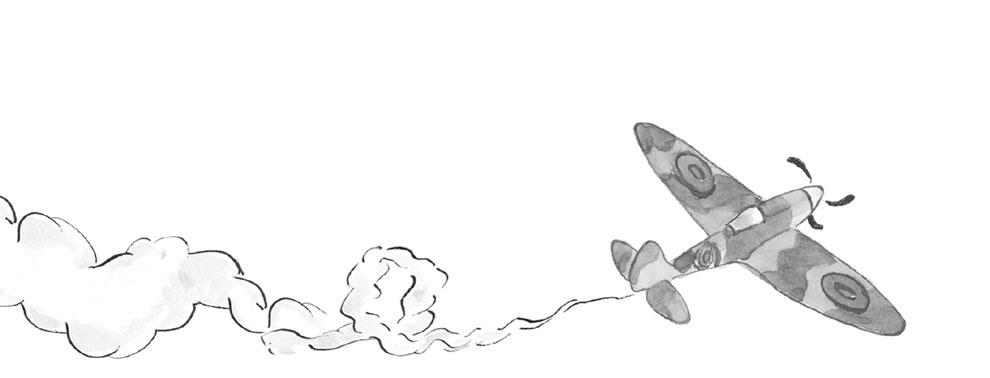

Hace mucho, mucho tiempo, el abuelo era piloto de la Royal Air Force, el Ejército del Aire británico, más conocido como RAF.

Durante la Segunda Guerra Mundial, pilotó un avión de combate Spitfire.

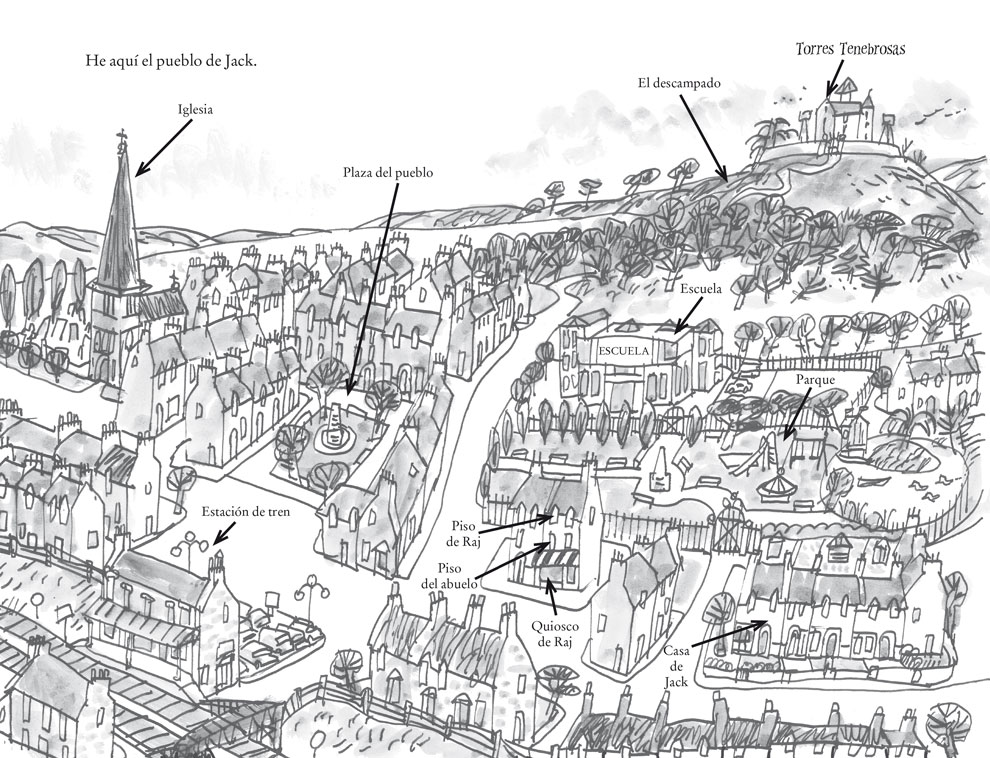

Nuestra historia tiene lugar en 1983, cuando aún no había internet, ni teléfonos móviles, ni videojuegos de esos que te tienen enganchado durante semanas. En 1983 el abuelo ya era un hombre mayor, pero su nieto Jack solo tenía doce años.

Prólogo

Un buen día, el abuelo empezó a olvidarse de las cosas. Al principio eran detalles sin importancia. Se preparaba una taza de té y no se acordaba de tomarlo, hasta que había doce tazas de té frío alineadas sobre la mesa de la cocina. O abría los grifos de la bañera para darse un baño y se olvidaba de cerrarlos, con lo que provocaba una inundación a los vecinos de abajo. O salía de casa con la intención de comprar un sello y volvía con diecisiete cajas de cereales para el desayuno. Y eso que ni siquiera le gustaban los cereales.

Con el tiempo, el abuelo empezó a olvidar cosas más importantes. Qué año era. Si su esposa Peggy, que había muerto hacía muchos años, seguía viva o no. Un día, hasta dejó de reconocer a su propio hijo.

Lo más desconcertante de todo era que el abuelo había olvidado por completo que era un anciano. Siempre había compartido con su nieto Jack las aventuras que había vivido como piloto de aviones de combate durante la Segunda Guerra Mundial, muchos años atrás, y con el tiempo esas historias se habían ido haciendo cada vez más reales para él. De hecho, en lugar de limitarse a contarlas, empezó a revivirlas. El presente se fue difuminando en un borroso blanco y negro, mientras el pasado irrumpía a todo color en su vida. Daba igual dónde se hallara el abuelo, qué estuviera haciendo o con quién estuviese. En su mente, seguía siendo un joven y apuesto piloto a los mandos de su Spitfire.

A todas las personas que lo conocían les resultaba difícil entender la actitud del abuelo.

A todas, excepto a una.

Su nieto Jack.

Como a todos los niños, le encantaba jugar, y tenía la sensación de que el abuelo siempre estaba jugando.

Jack comprendió que lo único que había que hacer era seguirle el juego.

1

Fiambre de cerdo

sobre lecho de natillas

Jack se lo pasaba bomba jugando a solas en su habitación. Era un chico tímido por naturaleza y no tenía demasiados amigos. En lugar de pasar el rato chutando una pelota en el parque con sus compañeros de clase, se quedaba en casa montando su preciada colección de maquetas de aviones. Sus preferidos eran los de la Segunda Guerra Mundial: el bombardero Lancaster, el Hurricane y, por supuesto, el avión que había pilotado su abuelo, el legendario Spitfire . Del bando nazi, tenía maquetas del bombardero Dornier, el Junkers y el letal archienemigo del Spitfire, el Messerschmitt.

. Del bando nazi, tenía maquetas del bombardero Dornier, el Junkers y el letal archienemigo del Spitfire, el Messerschmitt.

Jack pintaba sus maquetas de aviones con mucho cuidado y luego las colgaba del techo con hilo de pescar. Suspendidos en el aire, aquellos aparatos parecían enfrentarse en un combate a muerte. Por las noches, Jack se los quedaba mirando desde la litera y se dormía soñando que era un as de la aviación, tal como lo había sido su abuelo, cuya foto conservaba junto a la cama. En esa vieja instantánea en blanco y negro, el abuelo era un hombre joven. Se la habían hecho en algún momento del año 1940, en el punto álgido de la batalla de Inglaterra, y posaba orgulloso con su uniforme de aviador.

En sus sueños, Jack volaba Hasta el cielo y más allá, tal como había hecho el abuelo. El chico habría dado cuanto tenía, todo su pasado y todo su futuro, por un solo instante a los mandos del legendario Spitfire.

En sus sueños era un héroe capaz de grandes proezas.

En la vida real, se sentía como un cero a la izquierda.

El problema era que cada día era idéntico al anterior. Todas las mañanas iba a la escuela, todas las tardes se ponía a hacer los deberes y todas las noches cenaba delante de la tele. ¡Si por lo menos no fuera tan tímido! ¡Si por lo menos tuviera más amigos! Si por lo menos pudiera dejar atrás su aburrida existencia...

El problema era que cada día era idéntico al anterior. Todas las mañanas iba a la escuela, todas las tardes se ponía a hacer los deberes y todas las noches cenaba delante de la tele. ¡Si por lo menos no fuera tan tímido! ¡Si por lo menos tuviera más amigos! Si por lo menos pudiera dejar atrás su aburrida existencia...

El mejor momento de la semana para Jack era el domingo, pues sus padres lo llevaban a pasar el día con el abuelo. Antes de que se le fuera del todo la cabeza, el anciano y él solían hacer excursiones inolvidables. El Museo de Guerra Imperial era el lugar que más les gustaba visitar. Estaba en Londres, no muy lejos del pueblo donde vivían, y albergaba un sinfín de reliquias militares que eran un auténtico tesoro. Abuelo y nieto se quedaban mirando fascinados los viejos aviones de combate que colgaban del techo en el gran salón del museo. Su preferido de todos los tiempos era, por supuesto, el invencible Spitfire. Siempre que el abuelo lo veía, acudían a su mente recuerdos de la guerra. Entonces compartía aquellas historias con su nieto, que se quedaba embelesado con todas y cada una de sus palabras. Durante el largo trayecto en autobús de vuelta a casa, Jack lo acribillaba a preguntas...

«¿Cuál es la máxima velocidad que alcanzaste con el Spitfire?»

«¿Alguna vez tuviste que lanzarte en paracaídas?»

«¿Cuál es el mejor avión de combate?, ¿el Spitfire o el Messerschmitt?»

Al abuelo le encantaba contestar a sus preguntas. A menudo, un enjambre de niños se reunía alrededor del anciano en el piso superior del autobús para escuchar aquellas increíbles historias.

—Fue durante el verano de 1940 —empezaba el abuelo—. En lo más crudo de la batalla de Inglaterra. Una noche, me encontré sobrevolando el canal de la Mancha a bordo de mi Spitfire. Me había quedado atrás respecto al resto del escuadrón porque mi avión había sido alcanzado por el enemigo y tenía serias dificultades para volver a la base militar. Fue entonces cuando oí una ráfaga de ametralladora a mi espalda. ¡RA-TA-TÁ! ¡Era un Messerschmitt de los nazis, y me pisaba los talones! ¡RA-TA-TÁ!, oí de nuevo. Estábamos los dos solos sobre el mar. Esa noche nos enfrentaríamos en una lucha sin cuartel...

El abuelo disfrutaba de aquellos momentos, pues nada le gustaba más que compartir sus aventuras como piloto en la Segunda Guerra Mundial. Jack lo escuchaba con mucha atención, fascinado por cada pequeño detalle. Con el tiempo, el chico se convirtió en poco menos que un experto en aquellos viejos aviones de combate. El abuelo solía decirle que algún día llegaría a ser un gran piloto, y esas palabras lo llenaban de orgullo.

Por la tarde, si ponían en la tele alguna vieja película en blanco y negro, se acurrucaban los dos en el sofá de casa del abuelo para verla juntos. Proa al cielo era una de las que podían ver una y otra vez sin cansarse jamás. Este clásico del cine cuenta la historia verídica de un piloto, Douglas Bader, que perdió las dos piernas en un terrible accidente antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que no le impidió convertirse en un legendario piloto de la aviación. Las tardes lluviosas de los sábados parecían hechas para ver títulos como Proa al cielo, Uno de nuestros aviones se ha perdido, Más allá de las nubes o A vida o muerte. Para Jack, no había mejor plan.

Por desgracia, la comida en casa del abuelo dejaba mucho que desear. El anciano decía que la culpa era del racionamiento de víveres, como si aún siguieran en guerra, pero lo cierto es que solo comía alimentos enlatados. Para cenar, sacaba un par de latas al azar de la despensa y las vaciaba en una misma cacerola.

Aunque el abuelo se empeñaba en usar palabras muy finolis para anunciar sus platos, estos no les hacían justicia, ni mucho menos. Por suerte, la comida no era lo más importante de aquellas visitas.

La Segunda Guerra Mundial, cuando los valientes aviadores de la RAF como él habían luchado por su país en la célebre batalla de Inglaterra, había sido la época más importante en la vida del abuelo. Por entonces los nazis planeaban invadir Gran Bretaña en la denominada Operación León Marino. Sin embargo, puesto que en ningún momento fueron capaces de controlar el espacio aéreo británico para proteger a sus tropas sobre el terreno, nunca pudieron llevar a cabo su plan. Día tras día, noche tras noche, los pilotos de la RAF —entre ellos el abuelo— arriesgaron la vida para impedir que Gran Bretaña cayera en sus garras.

Así que, en lugar de leerle un cuento a su nieto antes de irse a dormir, el anciano solía contarle las aventuras verídicas que él había vivido durante la guerra. Sus recuerdos eran mucho más emocionantes que cualquier historia de las que salían en los libros.

—¡Una más, abuelo! ¡Porfaaa! —suplicaba entonces el chico—. ¡Cuéntame otra vez lo que pasó cuando la Luftwaffe te alcanzó con sus disparos y tuviste que amerizar en el canal de la Mancha!

—Es tarde, jovencito —contestaba el abuelo—. Ahora duérmete. Te prometo que por la mañana te contaré esa historia y muchas más.

—Pero...

—Pero...

—Nos veremos en tus sueños, comandante —añadía el anciano y besaba a Jack en la frente con ternura. «Comandante» era el apodo cariñoso que le había puesto a su nieto—. Nos vemos allá arriba. ¡Hasta el cielo y más allá!

—¡Hasta el cielo y más allá! —repetía el chico antes de quedarse dormido en la habitación de invitados, soñando que también él era un aviador de la RAF. Los ratos que pasaba con su abuelo no podían ser mejores.

Pero todo eso estaba a punto de cambiar.

2

Zapatillas

Con el tiempo, la mente del abuelo empezó a transportarlo cada vez más al pasado, a sus días de gloria. Para cuando arranca nuestra historia, el anciano estaba completamente convencido de seguir viviendo en la Segunda Guerra Mundial, que en realidad se había acabado décadas atrás.

El abuelo iba perdiendo la memoria, algo que a veces les pasa a las personas mayores. Sufría una enfermedad grave para la que, por desgracia, no había cura. De hecho, lo más probable es que empeorara con el paso del tiempo, hasta que un día tal vez no recordara siquiera su propio nombre.

Pero, como suele pasar en la vida, tragedia y comedia van a menudo de la mano, y en los últimos tiempos su enfermedad había propiciado anécdotas muy divertidas. La noche de San Juan, por ejemplo, el abuelo se había empeñado en que todos bajaran al refugio antiaéreo en cuanto los vecinos habían empezado a tirar petardos en el jardín. En otra ocasión sacó la navaja y cortó una delgada oblea de chocolate a la menta en cuatro minúsculos trozos para compartirla con la familia porque creía que los alimentos seguían estando racionados.

Pero lo mejor de todo fue cuando decidió que el carro de la compra del supermercado era en realidad un bombardero Lancaster. El abuelo surcó los pasillos a toda velocidad en una misión ultrasecreta, lanzando a su paso enormes paquetes de harina. Aquellas «bombas» explotaban al caer, cubriéndolo todo de polvo blanco: la comida, las cajas registradoras y hasta a la gerente del supermercado, una señora muy peripuesta que ese día acabó enharinada de la cabeza a los pies.

La mujer parecía un fantasma polvoriento. Las tareas de limpieza duraron semanas y el abuelo no pudo volver a pisar el supermercado.

Pero a veces la enfermedad podía resultar bastante más deprimente. Jack no había llegado a conocer a su abuela, que había muerto una noche hacía casi cuarenta años, hacia el final de la guerra, a causa de un bombardeo de los nazis. Por entonces, el padre de Jack era un bebé recién nacido, pero a veces, cuando el chico se quedaba a dormir en el diminuto piso del abuelo, lo oía llamando a su «querida Peggy» como si su mujer estuviera en la habitación de al lado. Al chico se le llenaban los ojos de lágrimas. Era desgarrador.

Pese a todo, el abuelo era un hombre presumido que jamás descuidaba su apariencia. Para él, todo tenía que estar «en su sitio».

Siempre iba hecho un pincel con su uniforme de la RAF: chaqueta cruzada, camisa blanca recién planchada y pantalones grises con la raya bien marcada. Completaba el atuendo la corbata de la RAF, a rayas de color granate, plata y azul, anudada con esmero. Tal como se estilaba entre los aviadores de la Segunda Guerra Mundial, el abuelo lucía un señor bigote. Era impresionante, tan largo que se confundía con las patillas, como una barba, pero sin llegar a cubrir el mentón. Solía pasarse horas enroscando las puntas del bigote entre los dedos hasta dejarlas bien tiesas y apuntando hacia arriba.

Lo único que delataba el deterioro mental del abuelo era la elección del calzado: zapatillas de estar por casa. Ya nunca se ponía zapatos. Ni siquiera se acordaba de ellos. Hiciera el tiempo que hiciese, lloviera o nevase, siempre llevaba puestas sus zapatillas de cuadros marrones.

Como no podía ser de otra manera, su excéntrico comportamiento era motivo de preocupación para los adultos de la familia. A veces, Jack se ponía el pijama y fingía meterse en la cama, pero salía de su habitación a escondidas y se sentaba en el último peldaño de la escalera. Desde allá arriba oía a sus padres, que estaban en la cocina, hablar sobre el abuelo. Usaban palabras extrañas que él no entendía para describir su «estado» y solían comentar la necesidad de ingresarlo en una residencia. Al chico no le hacía ni pizca de gracia que hablaran así de él, como si fuera un problema. Sin embargo, puesto que solo tenía doce años, se sentía impotente para cambiar las cosas.

Por suerte, nada de todo eso le impedía seguir disfrutando de las andanzas y aventuras del viejo aviador, aunque para él se habían vuelto tan reales que se había acostumbrado a escenificarlas con el abuelo. No en vano eran grandes hazañas que nada tenían que envidiar a las historietas de las revistas juveniles que el chico leía.

El abuelo tenía un viejo tocadiscos del tamaño de una bañera en el que solía poner música clásica de lo más rimbombante a todo volumen. Las bandas militares eran su debilidad, y Jack y él solían escuchar los mejores himnos patrióticos de todos los tiempos hasta bien entrada la noche. Dos viejos sillones se convertían entonces en sus cabinas de mando y, mientras la música ganaba intensidad y parecía elevarse en el aire, también ellos lo hacían a bordo de sus aviones de combate imaginarios: el abuelo pilotaba un Spitfire y Jack un Hurricane. ¡Y allá que se iban, ¡Hasta el cielo y más allá! Juntos, subían hasta dejar atrás las nubes, sorteando los aviones enemigos. Todos los domingos por la noche la pareja de ases de la aviación ganaba la batalla de Inglaterra sin salir del pisito del anciano.

Juntos, Jack y su abuelo viajaban a un mundo de fantasía en el que vivían incontables aventuras imaginarias.

Sin embargo, la noche en que empieza nuestra historia, estaban a punto de embarcarse en una aventura real como la vida misma.

3

Un tufillo a queso

Esa noche Jack estaba durmiendo en su habitación, soñando que era un piloto de la Segunda Guerra Mundial, como todas las noches. Iba sentado a los mandos de su Hurricane, midiéndose con un escuadrón de mortales Messerschmitt, cuando oyó el inconfundible sonido del teléfono.

¡RIIING RIIING RIIING RIIING!

«Qué raro», pensó, porque en los años cuarenta no había teléfonos a bordo de los aviones de combate. Sin embargo, el teléfono siguió sonando.

¡RIIING RIIING RIIING RIIING!

El chico se despertó, sobresaltado. Al incorporarse en la cama, se golpeó la cabeza con la maqueta del bombardero Lancaster que colgaba del techo.

—¡Ay! —gritó. Miró la hora en el reloj de acero niquelado de la RAF que su abuelo le había regalado.

Las 02.30 de la madrugada.

¿Quién demonios llamaba a su casa a esas horas?

El chico se bajó de un salto de la cama superior de la litera y abrió la puerta de la habitación. Abajo, en el vestíbulo, su madre hablaba por teléfono.

—No, aquí no ha venido —iba diciendo.

Al cabo de unos instantes, volvió a oír su voz. A juzgar por el tono familiar, dedujo que era su padre el que había llamado.

—O sea, que no hay ni rastro de él... ¿Qué vamos a hacer, Barry? ¡Ya sé que es tu padre, pero no puedes pasarte la noche recorriendo las calles!

Jack no podía seguir en silencio ni un segundo más. Desde lo alto de la escalera, preguntó a gritos:

—¿Qué le ha pasado al abuelo?

Su madre miró hacia arriba.

—¡Ahora sí que la has hecho buena, Barry, has despertado al niño! —La madre de Jack tapó el auricular del teléfono con una mano y le dijo—: ¡Vuelve a la cama ahora mismo, jovencito! ¡Que mañana hay clase!

—¡Me da igual! —replicó el chico en tono desafiante—. ¿Qué le ha pasado al abuelo?

Su madre volvió a hablar por el auricular.

—Barry, llámame dentro de dos minutos. ¡Ahora mismo esto parece una olla de grillos!

Dicho lo cual, colgó el teléfono con malos modos.

—¿Qué ha pasado? —preguntó el chico una vez más mientras bajaba a toda prisa para reunirse con su madre.

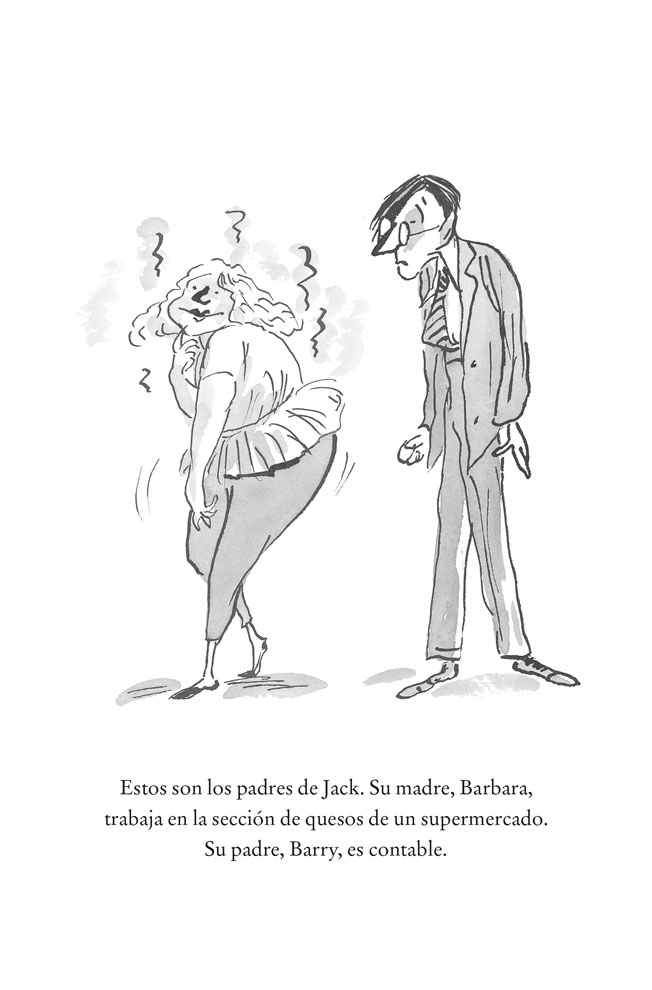

La mujer suspiró con aire teatral, como si todos los males del mundo pesaran sobre sus hombros. Lo hacía muy a menudo. Fue en ese preciso instante cuando Jack se dio cuenta de que allí olía a queso. Y no a un queso cualquiera, sino a uno de esos QUESOS TAN APESTOSOS: un queso azul, un queso blando, un queso cubierto de moho, un queso... muy queso. Su madre trabajaba en la sección de quesos del supermercado local, y allá donde iba dejaba a su paso un inconfundible tufillo a queso.

Ambos estaban en el vestíbulo, Jack con un pijama a rayas azules y su madre con un camisón afelpado de color rosa. La mujer llevaba rulos en la cabeza y se había embadurnado las mejillas, la frente y la nariz con una gruesa capa de crema facial. A menudo se la dejaba puesta para dormir, aunque Jack no hubiese sabido decir por qué. Su madre presumía de ser «la cara glamurosa del queso», como si tal cosa fuera posible.

Encendió la luz del vestíbulo, y por unos instantes ambos parpadearon ante la súbita claridad.

—¡Tu abuelo ha vuelto a desaparecer!

—¡Oh, no!

—¡Oh, sí! —La mujer soltó otro de sus suspiros. Estaba claro que el anciano la traía por la calle de la amargura. A veces, hasta ponía los ojos en blanco al escuchar sus batallitas, como si estas la aburrieran. Eso molestaba mucho a Jack. Lo que contaba el abuelo era infinitamente más emocionante que saber cuál era el queso más vendido de la semana—. A eso de la medianoche, una llamada telefónica nos ha despertado a tu padre y a mí.

—¿Quién ha llamado?

—El vecino de abajo de tu abuelo, ya sabes, ese qui

Libros

Libros Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Literatura juvenil

Literatura juvenil Arte, música y fotografía

Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud

Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales

Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Cómic de autor

Cómic de autor Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómic infantil

Cómic infantil Cómic de humor

Cómic de humor Cómics de influencers

Cómics de influencers Cómic

Cómic Manga

Manga Autoayuda

Autoayuda Espiritualidad

Espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios Ebooks

Ebooks Bolsillo

Bolsillo Biografías

Biografías Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Revista lengua

Revista lengua Blog Recomendaciones

Blog Recomendaciones Penguinkids

Penguinkids Tienda: México

Tienda: México