Índice

Portadilla

Índice

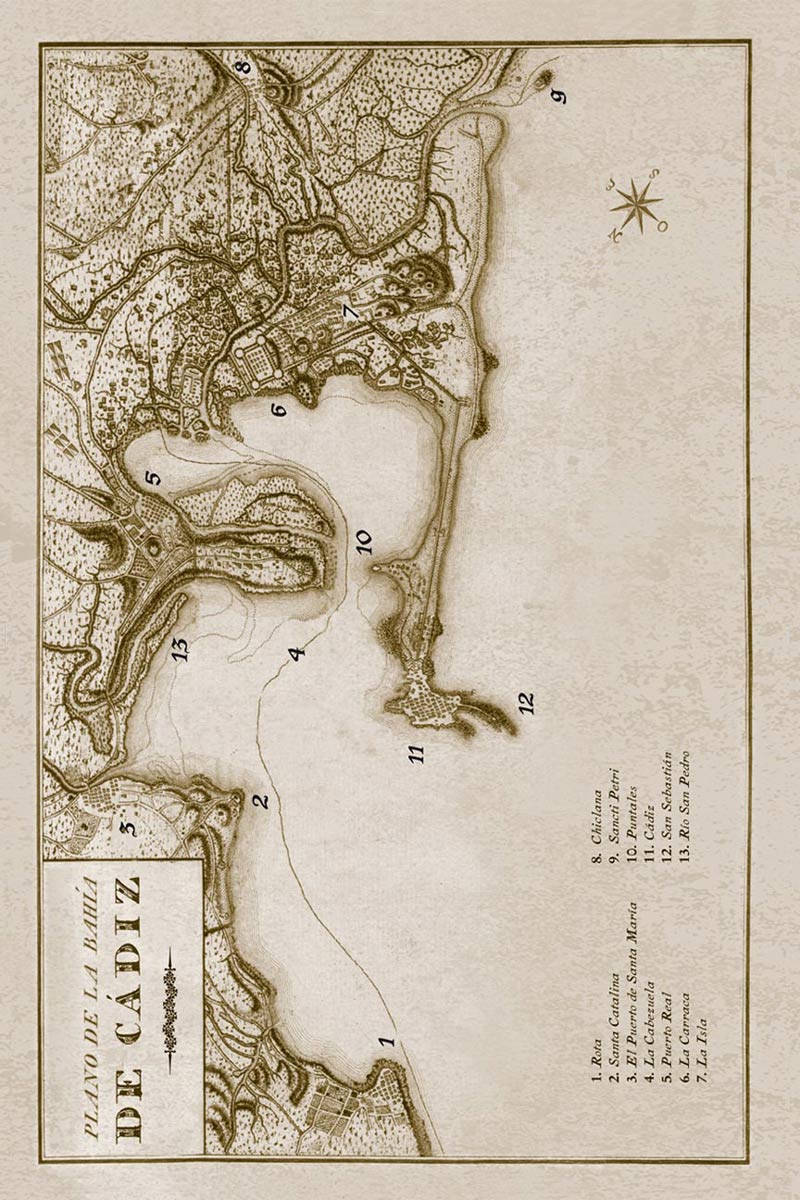

Plano de la bahía de Cádiz

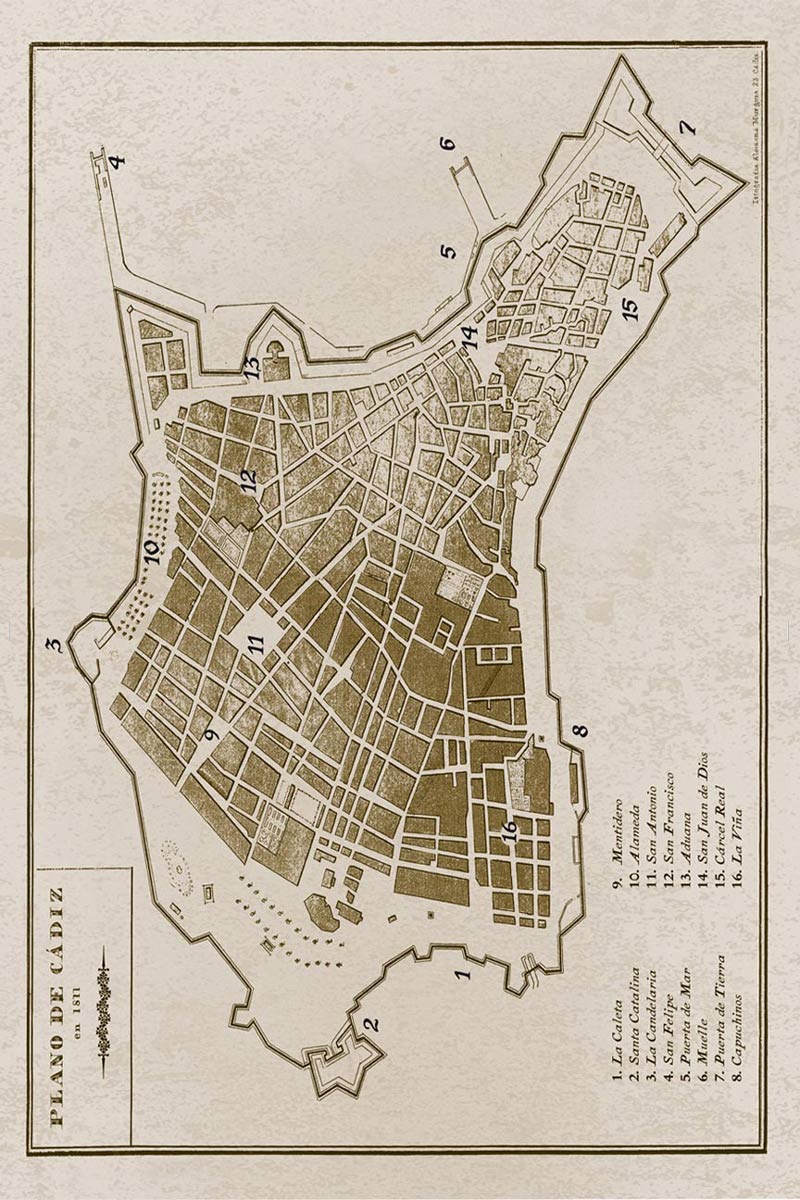

Plano de Cádiz en 1811

Dedicatoria

Citas

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Epílogo

Agradecimientos

Sobre el autor

Arturo Pérez-Reverte en digital

Créditos

A José Manuel Sánchez Ron,

amicus usque ad aras.

Si se trata de penetrar en los misterios de la naturaleza, es muy importante saber si es por impulsión o atracción que los cuerpos celestes actúan los unos sobre los otros; si es alguna materia sutil e invisible la que opera sobre los cuerpos impulsándolos unos sobre otros, o si están dotados de una cualidad escondida y oculta gracias a la cual se atraen mutuamente.

Leonard Euler

Cartas a una princesa alemana. 1772

Todo puede suceder si lo maquina un dios.

Sófocles

Ayax

1

Al decimosexto golpe, el hombre atado sobre la mesa se desmaya. Su piel se ha vuelto amarilla, casi traslúcida, y la cabeza cuelga inmóvil en el borde del tablero. La luz del candil de aceite colgado en la pared insinúa surcos de lágrimas en sus mejillas sucias y un hilo de sangre que gotea de la nariz. El que lo golpeaba se queda quieto un instante, indeciso, el vergajo en una mano y la otra quitándose de las cejas el sudor que también le empapa la camisa. Después se vuelve hacia un tercero que está de pie a su espalda, en penumbra, apoyado en la puerta. El del vergajo tiene ahora la mirada de un perro de presa que se disculpara ante su amo. Un mastín grande, brutal y torpe.

Con el silencio se oye de nuevo, a través de los postigos cerrados, el Atlántico batiendo afuera, en la playa. Nadie ha dicho nada desde que los gritos cesaron. En el rostro del hombre que está en la puerta brilla, avivada dos veces, la brasa de un cigarro.

—No ha sido él —dice al fin.

Todos tenemos un punto de ruptura, piensa. Pero no lo expresa en voz alta. No ante su estólido auditorio. Los hombres se quiebran por el punto exacto si se les sabe llevar a él. Todo es cuestión de finura en el matiz. De saber cuándo parar, y cómo. Un gramo más en la balanza, y todo se va al diablo. Se rompe. Trabajo perdido, en suma. Tiempo, esfuerzo. Palos de ciego mientras el verdadero objetivo se aleja. Sudor inútil, como el del esbirro que sigue enjugándose las cejas con el vergajo en la otra mano, atento a la orden de seguir o no.

—Aquí está todo el atún vendido.

El otro lo mira obtuso, sin comprender. Cadalso, se llama. Buen nombre para su oficio. Con el cigarro entre los dientes, el hombre de la puerta se acerca a la mesa, e inclinándose un poco observa al que está sin sentido: barba de una semana, costras de suciedad en el cuello, en las manos y entre los verdugones violáceos que le cruzan el torso. Tres golpes de más, calcula. Tal vez cuatro. Al duodécimo todo resultaba evidente; pero era preciso asegurarse. Nadie reclamará nada, en este caso. Se trata de un mendigo habitual del arrecife. Uno de los muchos despojos que la guerra y el cerco francés han traído a la ciudad, del mismo modo que el mar arroja restos a la arena de una playa.

—No fue él quien lo hizo.

Parpadea el del vergajo, intentando asimilar aquello. Casi es posible observar la información abriéndose paso, despacio, por los estrechos vericuetos de su cerebro.

—Si usted me lo permite, yo podría...

—No seas imbécil. Te digo que éste no ha sido.

Todavía lo observa un poco más, muy de cerca. Los ojos se ven entreabiertos, vidriosos y fijos. Pero sabe que no está muerto. Rogelio Tizón ha visto suficientes cadáveres en su vida profesional, y re

Libros

Libros Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Novela romántica

Novela romántica Poesía

Poesía Biografías

Biografías Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia Autoayuda

Autoayuda Espiritualidad

Espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor

Cómic de autor Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómic infantil

Cómic infantil Cómic de humor

Cómic de humor Cómics de influencers

Cómics de influencers Cómic

Cómic Manga

Manga De 0 a 3 años

De 0 a 3 años Literatura juvenil

Literatura juvenil Arte, música y fotografía

Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud

Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales

Biografías e historias reales Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Tienda: Perú

Tienda: Perú