Contenido

Notas de la autora

PRIMERA PARTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SEGUNDA PARTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TERCERA PARTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Epílogo

La autora

A mis padres, a mi hermana...

«El tiempo es una cierta parte de la eternidad. No hay ventaja alguna en conocer el futuro; al contrario, es doloroso atormentarse sin provecho. No saber lo que ha ocurrido antes de nosotros es como seguir siendo niños.»

MARCO TULIO CICERÓN

«Descubrir lo desconocido no es una especialidad de Simbad, de Erico el Rojo o de Copérnico, no hay un solo hombre que no sea un descubridor. Empieza descubriendo lo amargo, lo salado, lo cóncavo, lo liso, lo áspero, los siete colores del arco iris y las veintitantas letras del alfabeto; pasa por los rostros, los mapas, los animales y los astros; concluye por la duda o por la fe, y por la certidumbre, casi total, de su propia ignorancia.»

JORGE LUIS BORGES

Notas de la autora

Hace siete años escribí mis primeras notas de autora y lo hice con la siguiente reflexión:

«El tiempo no es un barco que aparece de pronto sobre la línea del horizonte, sin pasado, sin memoria; antes ha vivido otras singladuras, ha recorrido otras extensiones, y ese trayecto continúa presente.»

Solo en mis mejores sueños me hubiera atrevido a pensar que la historia que vas a leer, querido lector, sería galardonada con el premio Néstor Luján de novela histórica y que su recorrido sería tan longevo y feliz.

Es por ello que, en primer lugar, deseo darte las gracias. Gracias por tu fidelidad y confianza, por tu cariño, por cada aportación y mirada que enriquecen mi universo literario y personal.

Gracias, muchísimas gracias, a Ediciones B por darle una nueva oportunidad a mi primera obra narrativa, por permitirme, después de publicar cuatro novelas más, regresar sobre mis propios pasos. Sobre todo porque creo que lo hago siendo más sabia, más conocedora de mis debilidades y fortalezas.

Aquella primera vez, en febrero del 2008, me hallaba en plena escritura cuando se impuso una pausa forzosa. Albert, uno de mis hijos, tuvo un accidente muy grave. Durante unas semanas tuve que concentrarme en respirar y coger fuerzas. Ahora tengo muy presente la noche que retomé la historia. Instalada en el hospital, era incapaz de recordar cuáles eran las circunstancias que rodeaban a mis personajes. Pasé pantallas hasta la última línea, donde se explicaba la lucha entre la vida y la muerte del protagonista. La situación era muy parecida a la que vivía mi hijo Albert. En La princesa de jade, a Úrian se le iba la vida ante la mirada impotente de todos aquellos que le querían. Una maldita infección ganaba terreno y ninguno de los remedios parecía ser capaz de detenerla.

Por unos momentos me pareció una broma de mal gusto y estuve a punto de cerrar el ordenador y lanzarlo todo por la borda. Pero no fue así como sucedió. En diferentes hospitales, junto a la cama, reemprendí el camino, confiada, hasta el desenlace de mi novela.

Seguramente, la historia que escribí habría sido parecida. Pero el tono, la sensibilidad, el aprendizaje y la lucha que acompañaron la escritura fueron decisivos. La complicidad con mi hijo la marcó muy de cerca. Hoy sé que el dolor no fue gratuito para ninguno de los dos.

Mi afán por la documentación me hizo viajar a París, al Museo Guimet de las Artes Asiáticas, para observar de cerca estatuillas chinas de la época, leer buenas traducciones de poesía china o ensayos sobre las mujeres en el siglo VI, siempre teniendo en cuenta las diferentes culturas que se daban cita en mis escenarios. Fue una experiencia extraordinaria dar vida a la Capadocia basándome en estudios como los de Gregorio Nazianzo y visitar de nuevo el Bósforo retrocediendo quince siglos en el intento de tomar el pulso a sus gentes y la vida que transitaba en sus costas.

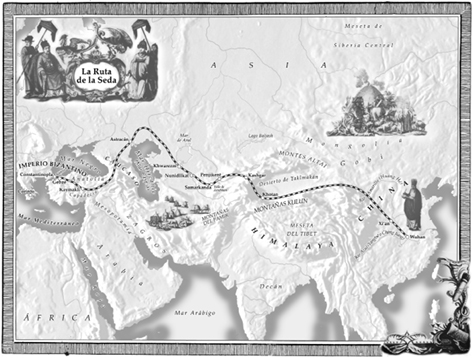

Me interesó estudiar al general Belisario y a la emperatriz Teodora, o leer los estudios de Plinio el Viejo. También conocer otros muchos personajes históricos, emperadores, historiadores o filósofos que detenían mi pluma y me pedían que les hiciese un hueco en la novela. Estaba inmersa en un recorrido fascinante, una primera Ruta de la Seda, mucho antes de la que conocimos más tarde gracias a Marco Polo.

La novela ha suscitado muchas lecturas desde que fue publicada por primera vez, pero para mí siempre será aquella ficción que me permitió entender la escritura como una metamorfosis de la existencia. Como siempre digo cuando hablo de ella, La princesa de jade intenta profundizar en el viaje como metáfora de vida, nada más y nada menos.

¡Gracias por acompañarme en esta gran aventura!

COIA VALLS

Junio de 2015

PRIMERA PARTE

«Ya no soy yo, sino otro que recién acaba de empezar.»

SAMUEL BECKETT

Libros

Libros Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Novela romántica

Novela romántica Poesía

Poesía Biografías

Biografías Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia Autoayuda

Autoayuda Espiritualidad

Espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor

Cómic de autor Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómic infantil

Cómic infantil Cómic de humor

Cómic de humor Cómics de influencers

Cómics de influencers Cómic

Cómic Manga

Manga De 0 a 3 años

De 0 a 3 años Literatura juvenil

Literatura juvenil Arte, música y fotografía

Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud

Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales

Biografías e historias reales Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Tienda: Perú

Tienda: Perú