Contenido

Prefacio

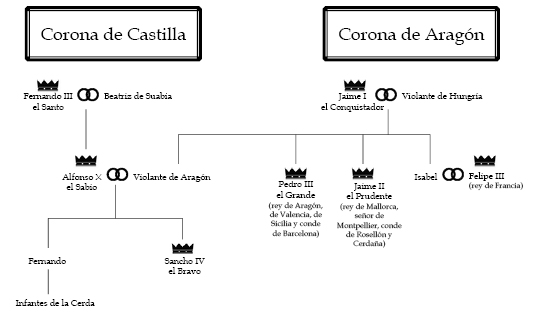

Personajes

Prólogo

Parte I. LOS EXTRANJEROS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Parte II. LA CONFESIÓN

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Parte III. LA PARTIDA

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Parte IV. EL ASEDIO

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Parte V. LA BIBLIOTECA

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Epílogo

Nota del autor

Agradecimientos

A mi madre, Asunción,

una mujer tan fuerte y luchadora

como la protagonista de esta novela.

«No todas las verdades son para todos los oídos.»

El nombre de la rosa, Umberto Eco

Una mañana de sábado, antes de seguir trabajando en esta novela, me enteré de la muerte de Umberto Eco. Tuve que dejar de escribir. De manera irremediable pensé en su novela El nombre de la rosa, en cuántos escritores empezamos a juntar palabras después de leerla, en cuántos lectores se aficionaron a la lectura al descubrirla y en lo cercano que puedes sentirte de una persona, a pesar de no conocerla y de no haber hablado nunca con ella.

Los escritores tienen este rasgo especial; ponen algo de sí mismos en sus obras y lo comparten con desconocidos, creando así un vínculo con sus lectores. Los maestros van incluso más allá y, como Umberto Eco, hacen que, después de leer sus libros, algo cambie en nosotros para siempre.

Prefacio

Esta historia tiene lugar en Albarracín, una de las localidades más bellas de toda España. En época musulmana fue uno de los numerosos reinos de taifas, después se convirtió en un señorío cristiano independiente, gobernado por una familia navarra, los Azagra. Se la podía considerar un pequeño estado rodeado de ambiciosos reinos que ansiaban conquistarla.

Si miran la mayoría de los mapas del siglo XIII, el Señorío de Albarracín no aparece dibujado. Y, sin embargo, fue independiente hasta el año 1284.

Esta novela quiere rendir homenaje a la belleza patrimonial de Albarracín, a la recuperación que se ha realizado en su patrimonio y a su olvidada historia.

Albarracín era un señorío. Esta novela discurre íntegramente intramuros de la ciudad que era el epicentro de este estado medieval, en un momento en que el comercio, el conocimiento y la cultura comenzaban a resurgir en los reinos cristianos.

Pero la oscuridad siempre está dispuesta a ocultar bajo el manto de las sombras cualquier conato de resplandor. Por eso en estas páginas encontrarán muchas evidencias de lo oscura que puede ser el alma humana, y serán testigos de misterios y enigmas, de batallas e intrigas; porque la Edad Media fue eso: una época cruel y peligrosa, en la que, en muchas ocasiones, la espada no era la única arma que temer.

Personajes

Principales personajes históricos:

Pedro III el Grande, hijo de Jaime I el Conquistador y su segunda esposa, Violante de Hungría. Rey de Aragón, rey de Valencia, conde de Barcelona y rey de Sicilia. Fue excomulgado por el papa Martín IV.

Alfonso X el Sabio, hijo de Fernando III el Santo, que había unificado los reinos de Castilla y León. Como hijo de Beatriz de Suabia, aspiró al trono del Sacro Imperio Romano Germánico. Realizó importantes aportaciones a los campos de la cultura, la astronomía, el derecho o la literatura.

Juan Núñez de Lara, noble castellano, Señor de la Casa de Lara, que logró el Señorío de Albarracín por matrimonio.

Sancho IV el Bravo, segundo hijo del rey Alfonso X el Sabio y de su esposa, la reina Violante de Aragón. Alcanzó el trono por el rechazo de un sector de la alta nobleza castellana a las diversas políticas de su padre.

Teresa de Azagra, quinta Señora de Albarracín, casaría con el Señor de la Casa de Lara, poniendo fin al dominio de los Azagra sobre este señorío.

Principales personajes de ficción:

Lízer, joven hombre de armas que llega a Albarracín y logra entrar a formar parte de los alguaciles.

Martín, sacerdote catalán que sirve al deán de la catedral; cuenta con gran proyección en la diócesis y se le encomienda una importante misión.

Alodia, niña valenciana que es obligada a separarse de su familia y sobrevivir sola en un mundo de hombres.

Alejandro de Ferrellón, alguacil general de la ciudad. Disciplinado, firme y honesto en su trabajo.

Fray Esteban, anciano fraile dominico, enviado papal para investigar los extraños sucesos que acontecen en Albarracín.

Pablo de Heredia, cabeza de una de las casas más importantes de todo Albarracín. Tiene un solo hijo, Atilano, que pronto le sucederá.

Ayub, mudéjar cuya familia está afincada en esta ciudad desde tiempo inmemorial. Es un mago con importantes conocimientos y contactos en todo el mundo.

Abraham, médico judío de Albarracín, con gran influencia en los negocios.

Blasco, niño inquieto, hijo de uno de los herreros de la ciudad.

Guillermo Trasobares, importante comerciante que vende todo tipo de productos en el mercado, en especial vino.

Diego de Cobos, noble originario de Albarracín, se opone firmemente a que los caballeros castellanos recién llegados gobiernen la ciudad.

Melendo, viejo sacerdote, titular de una de las iglesias de la ciudad, la de Santiago.

Prólogo

Estamos en 1300; es un año bisiesto y ha comenzado en viernes. El papa Bonifacio VIII lo ha declarado como el primer año jubilar y, a partir de ahora, el jubileo deberá conmemorarse cada siglo.

Yo no sé si eso se cumplirá, pero este año los fieles lo han celebrado con entusiasmo. Aquí en Roma, en las calles cercanas a la plaza de San Pedro, se ha tenido que impedir el paso a los carruajes, porque ha acudido tanta gente a las calles que se han producido numerosas muertes ocasionadas por atropellos de carros de caballos.

En respuesta a dichos tristes sucesos, el papa ha ordenado que se marquen líneas blancas por el medio de las calles de todo el Vaticano, para que de un lado crucen los carruajes y del otro, los peatones. Dicen que es la primera vez que se toma una medida así; es una especie de ley de tránsito.

Yo soy una anciana; estos temas cada vez me importan menos, aunque hubo un tiempo en el que yo era como una fuerza indomable que quería saberlo todo, descubrirlo todo.

Hace mucho de aquello. No me considero una mujer melancólica. Creo que hay que cuidarse de los recuerdos, que nos seducen con facilidad debido a su imperfección. Aun así voy a contarles la historia de una ciudad. No de una de las más pobladas, como París, Londres o Viena, sino de una de reducido tamaño, pero singular como ninguna otra. Un lugar en el que pasé buena parte de mi vida y que, durante cuatro meses, fue el centro de toda la cristiandad.

PARTE I

LOS EXTRANJEROS

1

Se encontraba protegida por altas y agrestes montañas, en lo más profundo de un valle horadado por el curso de un río que se alimentaba de las abundantes nieves del invierno. Tan solo se podía acceder hasta ella por un estrecho desfiladero que conducía hasta sus murallas, impregnadas del color rojizo proveniente de la peculiar piedra que se extraía de su sierra, rodeada de altos cerros coronados por castillos y torres que, desafiantes, la defendían contra los numerosos enemigos que ansiaban poseerla.

Jamás había sido tomada por las armas. A ningún rey ni emperador debía vasallaje. Libre e inconquistable, a pesar de estar ubicada entre cuatro poderosos reinos cristianos.

A él le gustaba recordarlo cuando se encontraba solo ante sus murallas, como aquella desapacible noche. El alguacil Munio apenas podía mantener encendida la antorcha que portaba. El viento de la sierra helaba todo a su paso; se introducía hasta lo más profundo de los huesos de aquel fornido hombre de barba espesa y ojos agigantados, a quien cada movimiento le suponía un auténtico esfuerzo. Las rodillas le fallaban desde hacía un par de inviernos; al andar, los tobillos se le hinchaban y se ennegrecían, formando unas oscuras ampollas que le producían terribles dolores y que solo aliviaba reposando las piernas en agua fría, helada cuando podía permitirse adquirir hielo en uno de los neveros de la ciudad.

Por todos esos males tenía que pararse con frecuencia a descansar. El día anterior una de las curanderas del arrabal le había dado un ungüento. Era costoso pero al menos mitigaba el dolor durante las largas guardias.

Llevaba doce largos años ejerciendo su rutinario oficio, casi siempre de noche. Pero había quienes llevaban más tiempo que él en el puesto, y, solo cuando ellos caían enfermos, él podía variar el turno. Ahora su suerte estaba a punto de cambiar; a alguno de los más longevos empezaban a flaquearle las fuerzas, y su retiro se aproximaba. Era un trabajo duro; a Albarracín llegaban viajeros y comerciantes de todos los reinos, eso generaba tensiones, y el alguacil solía tener que intervenir. A menudo eran peleas de borrachos, o por juego, pero en otras se llegaba a cruzar acero y a derramar sangre.

Para terminar con los alborotos y disputas, hacía unos años que el cuarto Señor de Albarracín ordenó trasladar todas las tabernas junto a los portales de entrada, a fin de tener más controlados a los forasteros que arribaban a la ciudad sin cesar. Los había de todo origen y condición. Los aragoneses eran demasiado orgullosos; los castellanos, los más alborotadores, pero eran con diferencia los mejores negociantes, y tenían mucha gallardía; los catalanes y valencianos pasaban más desapercibidos, aunque era difícil adivinar de qué pie cojeaban. De los franceses y los musulmanes de Granada siempre había que desconfiar. Munio prefería a los navarros, en parte porque tenían su sangre. Su tatarabuelo llegó a Albarracín desde la ciudad de Tudela, en el reino de Navarra, cuando estas tierras fueron concedidas al linaje de los Azagra.

Hacía mucho de aquello. Ahora el quinto Señor de Albarracín era castellano, de la poderosa Casa de Lara.

«¿Es que no va a amainar este maldito viento?», maldijo para sí.

Un aliento gélido soplaba desde hacía una semana. No era habitual que se prolongara durante tanto tiempo. Las montañas solían proteger la ciudad de los fuertes aires que soplaban más al norte, en el valle del Ebro. Aquel inicio de año estaba siendo extraño; un invierno benevolente había dado paso a una primavera que les estaba tratando con inesperada dureza.

Los animales también lo estaban percibiendo y, en los establos, las caballerizas relinchaban por el frío.

No había nada en el mundo que él deseara más que poseer un caballo, un ejemplar fuerte, con el que poder luchar contra los infieles. Se imaginaba a lomos de una de esas auténticas máquinas de guerra, matando a enemigos, para luego regresar victorioso a Albarracín y entrar por el portal de Molina, para que todo el pueblo le aclamara.

Él había combatido de joven como peón de los Heredia, uno de los linajes más antiguos de Albarracín, en tierras del reino de Murcia. Allí había aprendido que la forma de guerrear de los cristianos y los musulmanes era muy distinta, tanto que hasta usaban diferentes razas de caballos en la batalla. La caballería cristiana era pesada, mientras que el ejército andalusí estaba formado por jinetes más rápidos. Los caballeros castellanos empleaban una raza que, por su robustez, permitía soportar el notable peso de las cabalgaduras y las duras cargas frontales que los jinetes realizaban montando a la brida. Por el contrario, los caballeros musulmanes apenas llevaban cotas de malla y montaban caballos más ligeros, procedentes de una variedad en la que se había producido un cruce de animales autóctonos con otros de origen bereber. Estos eran más gráciles y rápidos; permitían una amplia movilidad y facilitaban el desarrollo de sus tácticas de ataque, consistentes en rodear, fatigar y engañar al enemigo para finalmente aniquilarlo mediante la carga con espada.

El alguacil abandonó las armas porque daban poco sustento y él deseaba formar una familia. Aun así, tenía que reconocer que aquella fue la época más apasionante de su vida. Por eso la echaba tanto de menos y la rememoraba cada noche en sus interminables guardias por las calles de la ciudad.

Mientras seguía imaginándose sobre un corcel negro, sintió que algo había caído sobre su nariz. Levantó la vista. Había comenzado a nevar.

Al poco tiempo el viento empujaba los copos con violencia. Comenzó a ser difícil ver con claridad. Estaba cayendo una buena nevada; pronto la ciudad y sus murallas se cubrirían de blanco, ocultando el rojizo color de sus murallas.

Sería una noche larga.

Estaba entumecido; se frotaba las manos en un esfuerzo baldío de calentarlas. La espada que colgaba de su cinturón le pesaba más que nunca. Observó las fachadas de las casas de la plaza del Mercado, todas cerradas a cal y canto, sus habitantes bien calentitos en sus jergones y él, en cambio, deambulando por las frías calles con el viento y la nieve como única compañía.

A lo lejos avistó a otro de los guardias, uno de los más antiguos. Solían cruzarse en las horas más oscuras de la noche e intercambiar algunas palabras.

—¿Cómo va el paseo? —le preguntó el veterano, con cierta ironía.

—¿Paseo? ¡Tendrás valor, Diosdado! —Munio espiró una bocanada de vapor por la boca—. Sin novedad por el portal de Molina y el del Agua, ¿cómo es que te ha tocado hacer guardia de noche?

—A veces me apetece recordar viejos tiempos.

—Y tan viejos...

—Cuidado, aún soy capaz de darte una buena lección —le advirtió Diosdado.

—No lo dudo, ¿has tenido alguna nueva por tu ronda?

—Nuestro señor, Juan Núñez, ha salido al caer la noche con una mesnada de veinte hombres.

—¿Sabes adónde iba a estas horas tan intempestivas?

—Supongo que hacia el norte, a Navarra; he oído en la Taberna del Cojo que se está preparando una campaña por tierras del Moncayo —se caló bien los guanteletes para combatir el frío—; uno de Sangüesa me ha dicho que se está formando una hueste importante.

—Es aquí donde debe estar el Señor de Albarracín, no guerreando por Navarra —añadió él con enojo.

—Sí, pero ya sabes que posee otros territorios y que en Castilla aún bajan las aguas revueltas desde que murió el rey Alfonso X.

—Lo de Castilla no acabará nunca.

—Nuestro Señor todavía apoya los derechos al trono de Castilla de los infantes de la Cerda frente a su tío, el rey Sancho IV. Debe hacer algaradas por la frontera para demostrar que posee fuerza militar, aunque solo sea para contar con una buena posición desde la que negociar —explicó Diosdado—, cosas de nobles.

—Yo me conformo con que pase esta noche y con ella el frío —afirmó Munio, mientras se frotaba las manos para entrar un poco en calor.

—No te quejes tanto —Diosdado le dio una palmada en la espalda—; no es el primer año que nieva en abril, ni será el último.

»Bueno, sigo mi guardia.

El alguacil se quedó mirando a su compañero mientras este se alejaba hacia el arrabal. Cuando la figura se perdió en la noche, Munio reanudó el paso, y con ello volvieron los dolores a sus rodillas.

A duras penas avanzó un par de calles y se tuvo que detener. Apoyó la espalda en una fachada de yeso y se imaginó en su casa, junto a su mujer Aurora. Añoraba sentir el calor de su piel, el cosquilleo de sus dedos en la nuca, sus pies entrelazados o simplemente su olor, ese aroma que tan bien conocía y que tanto necesitaba para vivir. Sí; Aurora era lo mejor de su vida, la amaba con una pasión desmedida, impropia de su edad, como si fueran dos jovenzuelos. Sabía que sus conocidos se burlaban de ellos, de sus arrumacos, de sus gestos cómplices, de sus muestras de amor.

«¿Y qué había de malo en todo ello? ¿Acaso era mejor limitarse a cumplir en el lecho?»

Él la quería por encima de todo. Por eso deseaba abandonar el turno nocturno de guardia. Ya quedaba menos; con fortuna este sería el último año de noche.

Un ruido al fondo de la plaza le despertó de sus ensoñaciones.

¿Quién podía estar ahí fuera con este tiempo?

Se acercó desconfiado; la nieve dificultaba la visión. Quizá solo había sido un gato, aunque los animales son los primeros que saben lo poco conveniente de salir con el frío.

Llegó a la esquina que torcía hacia la parte más antigua de Albarracín. No le agradaban aquellos callejones de la época en la que la ciudad era una taifa musulmana. Muchos de sus descendientes todavía vivían en esas casas, que apenas tenían vanos y se cerraban unas contra otras, con los aleros rozándose, y de las que se decía que escondían en su interior bellas estancias y patios.

Bajó hacia el río. Aquella parte de la ciudad le agradaba más, había más espacio para respirar.

Miró a una de las casas que tenía más próximas. Observó un resplandor a través de uno de los ventanales.

Sí; estaba seguro. Había visto moverse una extraña silueta. Esperó a que apareciera de nuevo: una sombra. Y entonces vio unos ojos brillantes como estrellas. Al alguacil se le congeló la sangre, y no precisamente por el frío.

Munio nunca había recibido la visita del diablo, pero había escuchado cómo otros la relataban en las tabernas. El Maligno no podía ocultar por completo su naturaleza; era un decreto divino. Por eso, aunque quisiera presentarse con rasgos humanos, estos no podían ser completos.

Eso es lo que creyó ver en aquel vano: una figura maligna.

Pensó en lo que sucedería si algo terrible acontecía durante su guardia y él no daba la alarma. Adiós a su cambio de turno, adiós a dormir con su mujer.

Aquel no era un edificio cualquiera; era la tenería de la ciudad, donde se convertían las pieles de los animales en cuero, y, por esa razón, estaba junto a un pilón. Lo sabía muy bien, porque más de una vez había surgido algún problema con el abastecimiento y los curtidores habían elevado las quejas al concejo.

A esas horas la tenería debería estar vacía. El alguacil apoyó su hombro contra la puerta y probó a abrirla; sus intentos fueron en vano, aunque se zarandeó lo suficiente para pensar que podía liberarla.

Entonces oyó una especie de aullido aterrador, un grito anormal que provenía del interior.

«¿Por qué tiene que pasar esto en mi guardia? ¡También es mala suerte!»

«¿Y ahora qué?»

Imaginó de nuevo a su mujer, repitiéndole una y otra vez que no se metiera en líos, que para lo que le pagaban más valía andarse con ojo. Que los señores estaban muy calentitos y a gusto en sus casonas, y él pasaba las noches recorriendo las calles entre criminales y borrachos.

Sí; en eso Aurora tenía razón. Pero él era alguacil y tenía un profundo sentido del honor. Podía ser pobre, no muy avispado, no saber escribir ni leer, pero tenía intacto su honor. Los notables de la ciudad no podían decir lo mismo; él los había visto salir de prostíbulos en horas oscuras, a caballeros y a religiosos.

No; él no era como ellos, él tenía honor.

Inspiró el frío aire de Albarracín, tragó saliva y avanzó.

Dentro del taller de curtidores se inhalaba una fetidez desagradable, una mezcla de estiércol, carne podrida y orina. El nauseabundo olor penetró por sus fosas nasales y le sobrevino una arcada que casi le hizo vomitar.

Se recompuso, no sin esfuerzo, y escrutó la estancia. Las herramientas y aparatos del gremio llenaban todo el espacio: cubetas de planta circular, piletas rectangulares, suelos enlosados, canalizaciones, un pilón de agua y abundantes pieles en remojo.

Dio unos pasos por el taller, todo parecía en orden. Eso le tranquilizó; respiró de forma más sosegada, relajó sus músculos y recordó que su guardia estaba a punto de finalizar, que pronto estaría junto a su mujer, disfrutando de sus caricias.

Las dependencias que daban a aquel espacio abierto eran solo tres, y decidió cerciorarse de que también estaban vacías. Las dos primeras solo eran almacenes y zonas de secado, pero la última parecía una estancia diferente. Al entrar en ella volvieron sus peores temores.

Allí había alguien.

Dio un par de pasos más y confirmó sus presentimientos.

La estancia estaba en una penumbra. Una sombra alargada se dibujaba a lo largo del suelo, sombra que se movía de un lado a otro. Alzó la vista y vio cómo se balanceaba una figura. En lo alto del techo, de un garfio metálico, colgaba por los pies lo que parecía un cuerpo humano.

Avanzó atraído por el balanceo, tragó saliva, sabía que era un error, pero no podía evitarlo. Aquella forma oscura quedó entonces a la luz de sus ojos, sí era un hombre, pero donde debería estar la piel solo había una superficie sanguinolenta y viscosa. Se acercó con precaución y comprobó que lo habían desollado, formándose sobre el suelo un enorme charco oscuro que se colaba por las rendijas de las losas. El cadáver tenía la boca desencajada y una mueca de sufrimiento se había quedado petrificada en su rostro.

Cayó de rodillas temblando de miedo, puso sus manos sobre el suelo, apenas le salían las palabras, quería rezar, pero los labios se le pegaban y no conseguía que pronunciaran ninguna palabra. Entonces sintió cómo sus manos se humedecían, las levantó y observó que estaban manchadas de aquel líquido que no era otra cosa sino sangre.

Sin querer alzó su mirada y encontró la del cuerpo mirándole en una grotesca expresión de dolor, como si fuera uno de esos demonios y monstruos esculpidos en los capiteles de la catedral.

Aquella aterradora visión sugestionó todavía más su mente, y al mirar a su alrededor solo vio sombras y siluetas que parecían cobrar vida.

Echó la mano a la empuñadura de su espada y desenvainó. Examinó a un lado y a otro, buscando fantasmas entre la penumbra con el filo de su arma.

Oyó un espasmo.

¡Aquel hombre todavía estaba vivo!

Corrió hacia él y le descolgó del gancho. Sus manos se hundieron en la carne de aquel pobre desgraciado; todo su peso cayó contra él y volvió a sentir un inmundo olor, no pudo sujetarlo y se desplomaron contra el suelo.

El gemido que oyó fue aterrador; la boca de aquel hombre se abrió, pero nada inteligible salió de ella, solo dolor.

—¿Me escucháis? ¡Habladme! ¡Maldita sea! —dijo el alguacil con desesperación—, ¿quién os ha hecho esto? ¿Quién ha sido? ¡Contestadme! ¡Decid algo, por Dios!

Pero el hombre no podía contestarle; estaba inconsciente, moribundo, asfixiándole bajo su peso. Lo empujó para quitárselo de encima y, con el corazón desbocado, comenzó a arrastrarse hacia atrás invadido por la necesidad de huir de ahí. Cuanto antes. Para buscar ayuda. Para sobrevivir.

De pronto sintió un calor intenso en su costado, pero, cuando fue a gritar, tenía la boca tapada.

Volvió a imaginarse junto a su mujer Aurora, arropados por las mantas dentro del jergón de su alcoba.

Sabía que no volvería a verla.

2

Albarracín despertó teñida de blanco, con dos palmos de nieve. Aunque había nevado a finales del año pasado, no había sido con tanta intensidad como la madrugada anterior. Además, el viento se había detenido por completo y un espléndido sol brillaba en lo alto, reflejando su luz en las paredes rojizas de los edificios y las rocas de las montañas que rodeaban la ciudad. El sol bajo de invierno y el firmamento despejado proporcionaban una agradable sensación de calor, aunque era solo un espejismo, puesto que en la sombra la temperatura volvía a descender de manera drástica. Al caer la noche volvería la cruda realidad del frío, así que había que aprovechar bien el soleado día.

Los hombres se pertrecharon con las palas; primero liberaron los accesos a las casas, luego los establos y, a continuación, comenzaron a amontonar la nieve en las orillas de las calles. Toda ella se helaría a la puesta del sol, así que había que apartarla antes de que se volviera un peligro. A pesar del riesgo, Martín corría por la calle, ajeno a los avisos de precaución que le gritaban las gentes al verlo patinar por el resbaladizo suelo helado. El joven sacerdote había sido convocado por su superior, el deán, que presidía el cabildo catedralicio, un colegio de clérigos que aconsejaba al ilustre obispo y, que, incluso si se diera el caso, Dios quiera que no, de quedar vacante la sede episcopal, podía suplirlo de manera eventual en el gobierno de la diócesis.

Martín era uno de sus últimos miembros; ni siquiera estaba numerado. Aun así, dada su juventud, y el hecho de ser extranjero en aquella ciudad, era todo un privilegio estar bajo las órdenes del deán.

Había llegado buscando una sede episcopal donde poder ascender. La de Albarracín se prestaba a ello por su reducido tamaño. Necesitaba sentirse útil a la Iglesia, era la única manera de apaciguar sus miedos. Porque a Martín le atemorizaba fallarle a Dios, tenía la firme decisión de profesar una vida religiosa ejemplar. De que nadie pudiera decir nunca una palabra mala sobre él.

Era una obsesión, había encontrado en los hábitos la manera de dar sentido a su vida. Pero a veces dudaba y en esos días todos sus temores cobraban vida. Tenía la esperanza de que en Albarracín esos fantasmas quedaran ocultos para siempre.

Al torcer hacia la catedral dos muchachos salieron corriendo y uno de ellos se tropezó con él, cayendo ambos contra la nieve.

—¡Maldita...! —El sacerdote se mordió la lengua.

—Perdonad, padre —se disculpó asustado el zagal—; no os he visto, os juro que no me he dado cuenta y cuando... Yo os ayudo, no os enfadéis, por favor.

—¿Por qué no tienes más cuidado? —reclamó Martín dolorido mientras se levantaba.

—No se lo tengáis en cuenta, padre —intervino su compañero, más alto y bien parecido—; es muy torpe y está siempre chocándose con algo o alguien, yo le reprenderé, os lo prometo.

—Pues no vayáis por ahí corriendo —les renegó con la mano amenazante—, ¿eres su hermano?

—Sí —respondió con la cabeza baja—; ya os he dicho que yo le castigaré.

—Que no se repita.

—Es que queríamos contarle a mi padre lo del alguacil —respondió el más pequeño de ellos.

—¡Cállate, Blasco! —Y el otro muchacho le dio un codazo.

—¿El qué? —Martín insistió—; ¿qué le ha pasado al alguacil?

—Lo han matado —confesó el más alto de los dos.

—¿De qué estáis hablando?

—Subimos todas las mañanas a las murallas, porque algún día seremos caballeros —añadió sonriente e ingenuo—; desde allí podemos ver lo que sucede en la ciudad, y cuando creemos ver algo interesante, corremos a enterarnos.

—Ya veo. —El religioso echó un ojo a las ropas y al aspecto de la particular pareja, y supo enseguida que aquellos sueños eran solo eso—. ¿Cómo ha muerto el alguacil? ¿Vosotros sabéis algo?

—Esta mañana había mucho revuelo junto al pórtico de la catedral —añadió Blasco.

—Hemos ido a escondidas y hemos oído lo de la muerte del alguacil.

—Pero nos hemos tenido que ir porque había muchos guardias.

—Una cuchillada en el abdomen, en la tenería, y eso no es lo peor...

—¿Cómo te llamas tú?

—Alfonso, y mi hermano, Blasco.

—¿Y se puede saber qué es peor que la muerte de un alguacil? —Los muchachos se miraron encogiéndose de hombros.

—También han matado a un curtidor —respondió el mayor de ellos.

—¿El mismo asesino?

—Bueno, padre —afirmó Alfonso—; entenderéis que nosotros tendremos que sacar algo de provecho... —E hizo un gesto extendiendo la mano.

—Lo que hay que ver, desde luego que apuntas maneras.

—¿Maneras de qué? —preguntó su hermano pequeño.

—De nada, cosas mías. ¿Sabéis? Yo a vuestra edad no era muy distinto a vosotros.

—Pero si sois cura...

—¡Blasco! ¿Te quieres callar de una vez? —Alfonso le propinó otro codazo, esta vez más fuerte.

—Me llamo Martín —dijo mientras se reía de la pareja—; contadme lo del curtidor muerto.

—¿Y qué ganamos nosotros a cambio? —insistió también Blasco, el más pequeño de los dos.

—Servir al Señor —respondió él sonriente.

—Lo siento, padre; nosotros somos más humildes, nos conformamos con cosas más materiales, como una moneda, comida... —Fue Alfonso el que se atrevió a decir aquello.

—Tomad. —Y les dio una moneda.

—Está bien; creo que sí ha sido el mismo asesino. Dicen que lo han desollado como a un animal.

—¿Al alguacil?

—No, al curtidor. Le han arrancado la piel.

—¡Dios Santo! —dijo mientras se santiguaba—. No quiero oír más, debo irme, y no vayáis tan rápido...

No le dio tiempo a más cuando los dos muchachos echaron a correr calle abajo.

Alfonso era más veloz; llevaba siempre la delantera, aunque en cada curva bajaba el ritmo para esperar a su hermano. Iban resbalando por la nieve, y tenían que guardar el equilibrio para no caer contra el empedrado. Por el momento lo estaban logrando, hasta que un carruaje se cruzó en su camino y Alfonso tuvo que frenar en seco; sin embargo, su hermano Blasco chocó contra él, cayendo ambos contra los bajos del transporte.

Quedaron tumbados sobre la nieve cuando la puertezuela se abrió y del interior salieron dos ojos más azules que el mismo cielo.

—Vaya, a eso se llama postrarse ante los pies de una dama.

Ambos se incorporaron y alzaron la vista; les fue difícil sobreponerse a la impresión.

—Doña Teresa, ¿mi señora, estáis bien? —preguntó el conductor asomándose por uno de los laterales—. ¿Os molestan estos dos piltrafas?

—Descuida, Inocencio. —Una mujer de cabello dorado y esbelto cuello, de donde pendía una brillante cruz, les miraba desde el interior de la carreta—. Solo les saludaba; podemos seguir.

—¿Quién sois vos? —preguntó con arrojo Alfonso.

—¡Serás estúpido, niñato! Es doña Teresa de Azagra, Señora de Albarracín, así que apartad vuestras sucias miradas de ella.

—¿Y vosotros? —inquirió ella sonriente—; ¿cómo os llamáis?

—Él es mi hermano Blasco y yo soy Alfonso.

—Un placer conoceros a los dos; tened cuidado, que estas calles son peligrosas.

—Por supuesto —se adelantó a responder Blasco, mientras el carruaje reanudaba la marcha y doña Teresa de Azagra se despedía con una cálida sonrisa.

—¡Devuélveme la gorra! —Alfonso le había quitado el gorro de lana que llevaba en la cabeza.

—Ven a buscarla —le respondió Alfonso riendo y echando a correr para que su hermano no pudiera alcanzarle.

El padre Martín accedió a la catedral, tomó agua bendita y se santiguó. Recorrió la nave hasta la sacristía y desde allí accedió a una sala destinada a las reuniones. Sin embargo, se sorprendió al no encontrar al resto de los miembros del colegio. No podía haberse equivocado; él era respetuoso con los horarios y las reuniones.

—El deán os está esperando en la antesala del archivo, en el palacio episcopal —dijo una voz ronca a su espalda.

Era el padre Melendo, un clérigo de enorme estatura, calvo por completo, con el cráneo puntiagudo y los ojos hundidos en unas oscuras y permanentes ojeras. Con una mirada oscura y el rostro atacado por alguna enfermedad que lo había picado de forma virulenta. Tenía los brazos largos como ramas de árbol; sus manos eran blanquecinas, llenas de venas, y terminadas en unos dedos retorcidos, como raíces.

—Gracias. —Y asintió.

No obtuvo más palabras del padre Melendo; se encaminó al lugar que le había indicado. Estaba cerca; la catedral y el resto de las dependencias episcopales se comunicaban por un pasillo alargado; el archivo era uno de los más importantes lugares del palacio episcopal y de los que más espacio ocupaba en el edificio. De ahí que tuviera una antesala que se usaba para resolver pleitos y consultar los volúmenes si era necesario. Abrió la puerta y en su interior encontró al deán, sentado en un lujoso sillón con respaldo de cuero negro y remaches dorados.

—Disculpad, deán, ¿acaso he llegado tarde?

El clérigo posó sobre Martín una mirada algo perdida, como si le hubiera interrumpido en una visión mística, pero después el rostro se le iluminó al verle.

—Pasa, Martín —sonrió—; has llegado justo a tiempo.

—¿Y el resto del colegio?

—No vendrá nadie más; es contigo con quien quiero hablar, y a solas. —Le pidió que tomara asiento con un gesto.

Martín se acomodó tal como le indicó su superior. No podía ocultar el nerviosismo; aquella situación era del todo inusual. La incertidumbre le revolvía las tripas.

Sabía que algo importante estaba a punto de suceder; tenía la habilidad de detectar ese tipo de tesituras justo antes de que sucedieran.

El deán era un hombre de aspecto peculiar; tenía el rostro permanentemente enrojecido, como si un calor perpetuo sofocara su piel. El pelo negro y poblado en las cejas; no era alto, pero sí corpulento, con poco cuello, y los hombros le subían casi hasta las orejas. Parecía más un campesino que el deán de una catedral; uno se lo imaginaba más levantando grandes piedras en el campo que leyendo las Santas Escrituras ante el altar.

—Estoy contento con tus progresos, de verdad que lo estoy —comenzó el deán—; al principio hubo muchas reticencias a que formaras parte del colegio. Es entendible; tu pasado... Bueno, nadie mejor que tú sabe que tus credenciales eran poco halagüeñas.

—Sí, excelentísimo; pero eso está todo más que aclarado, mi padre solo fue un infiltrado.

—Sí, sí, yo lo sé; siempre hay alguien que no quiere creer, tu padre... Es un tema delicado.

—Él solo cumplió órdenes de Roma.

—Tú naciste entre ellos; entiende que haya recelos, Martín —añadió el deán.

—Mi padre me protegió de esas falsas creencias y Dios me enseñó el camino recto a la virtud.

—No lo dudo, por eso estás aquí con nosotros —dijo en un tono más amable el deán—. Aun así, aunque se nos muestre, en ocasiones los hombres no seguimos la voluntad del Señor.

—Os aseguro que yo...

—Tranquilo, sé que tus pasos se dirigen en la buena dirección, sin embargo siempre existe el riesgo de desviarse. Un traspiés y todo el camino andado será en balde. ¿Entiendes esto, verdad?

—Por supuesto.

—Es importante que lo tengas claro. Eres un sacerdote con un prometedor camino por recorrer; dirigido con acierto puedes ser muy útil a la Iglesia; y a esta iglesia en concreto.

—Nada me gustaría más.

—Nos ha tocado vivir días aciagos, Martín. Cuando estamos a punto de echar al infiel de las tierras cristianas, los reyes y sus hijos han comenzado a guerrear entre ellos por poner coronas de oro y gemas preciosas sobre sus peludas cabezas, en vez de unirse y luchar contra los musulmanes y extirpar sus envenenadas creencias, que corrompen nuestra tierra —afirmó juntando las palmas de sus manos a la altura de pecho, como si fuera a rezar—. Los hombres son así. Recuerda lo que te he dicho antes: un paso erróneo puede hacernos caer por el precipicio del mal; un solo paso.

—Lo recordaré.

—Me complace. —El deán sonrió de nuevo; tenía una sonrisa excesiva, como postiza.

Martín le escuchaba expectante. El deán se levantó de su sillón, y permaneció de pie, observando al joven sacerdote.

—Debo pedirte una ayuda especial.

—Lo que ordenéis.

—Bien, bien. —Pasó su mano por la espalda de Martín—. Dentro de unos días llegará a Albarracín un enviado de Roma. —El tono firme del deán titubeó por primera vez—. No es un sacerdote usual. Por lo que hemos podido averiguar es más bien todo lo contrario.

—¿Qué queréis decir, ilustrísimo?

—Nuestras relaciones con Roma son excelentes, al igual que con el rey de Francia. —El deán se colocó tras el respaldo—. Para la supervivencia de la diócesis y de esta ciudad, deben seguir siéndolo. No nos sobran los aliados; en cambio, nuestros enemigos son muchos y poderosos.

—Me doy cuenta de lo tremendamente difícil que debe de ser sobrevivir entre tanto reino hostil.

—Y ambicioso.

—Desde luego, ambiciosos son.

—Ni te lo imaginas. El monje que envía el papa es de la orden de los dominicos; ya sabes, los perros del Señor. Se les considera los guardianes de la Iglesia, de ahí que se encarguen de temas considerados... Dañinos.

—¿Dañinos?

—Como oyes, Martín —asintió el deán con preocupación—. En concreto, este dominico que nos viene a visitar parece ser que es un elevado pensador, un experto en conductas consideradas peligrosas por Roma.

—No os comprendo.

—Magia, Martín. El dominico es el encargado de identificar desviaciones de fe relacionadas con la magia y las supersticiones.

—¿Y por qué viene a Albarracín?

—En Roma han recibido una carta alertándoles de prácticas indebidas en nuestra diócesis.

—¿Qué tipo de prácticas?

El deán se acercó más al joven sacerdote, y puso sus manos sobre sus hombros.

—Roma nos vigila; si no actuamos con la debida diligencia, podríamos dejar de ser una diócesis independiente, ¿lo entiendes?

—Sí, pero ¿cuáles son esos actos tan peligrosos que hacen venir a un dominico desde Roma?

—Eso es lo peor. No lo sabemos.

—¿Es que acaso no conocéis el contenido de esa carta?

—No y tampoco a su remitente, aunque debe de habitar en Albarracín... —El deán suspiró, regresando a su asiento—. Así que bajo ningún concepto podemos permitir que ese dominico encuentre aquí nada que disguste a Roma. Debemos hallarlo antes nosotros, sea como sea.

—¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cuál es la ayuda que necesitáis de mí?

—Tú serás quien le vigile. —El deán le escrutó de arriba abajo—. No sospechará de alguien como tú.

—Alguien como yo...

—Martín, transmites una inmensa bondad, una mirada limpia... Pareces incapaz de un acto impuro; por esa razón el dominico no desconfiará de ti.

—¿Desconfiar?

—Él no debe pensar que le espías —respondió el deán—; pero ándate con precaución. Nos han informado de que es un hombre astuto y perspicaz; tiene fama de poseer una especial habilidad para descubrir la mentira.

Martín se puso de pie, y miró fijamente al deán.

—¿Queréis que espíe a un enviado del Santo Padre?

—Exacto.

3

Alejandro de Ferrellón era el alguacil general de Albarracín, encargado de mantener la ley y el orden intramuros de la ciudad. No era un hombre paciente ni mesurado, pero sí eficiente. Tenía ya el pelo canoso, aunque aún se conservaba fuerte y ágil. En el rostro siempre llevaba un gesto agrio, como si fuera parte del oscuro uniforme que diferenciaba a los alguaciles del resto de la población. Descendía de una familia de nobles venidos a menos, y de ahí también había heredado los gestos y la forma de hablar, adecuada, con autoridad.

Llevaba diez años en el cargo y, durante todo este tiempo, Albarracín había estado a salvo de grandes altercados. Sí que se producían las típicas peleas de taberna, escándalos de borrachos, problemas con los precios en el mercado, jaleos con extranjeros que intentaban introducir mercancías prohibidas en la ciudad, pero ningún asunto de sangre.

Por eso Ferrellón estaba tan enervado aquella mañana.

Habían registrado la tenería de cabo a rabo, poniendo patas arriba todo su interior, cubas, canalizaciones, pieles y almacenes. Pese a ello, nada había arrojado luz sobre los sobrecogedores sucesos de la pasada noche. Munio, el alguacil asesinado, era un buen hombre; dejaba mujer y media docena de hijos. Los demás subordinados de Ferrellón estaban enfurecidos y clamaban justicia contra el culpable de su muerte. Habían matado a uno de sus hombres y eso no podía permitirlo. A eso había que unir la terrible muerte del curtidor, ni por un momento habían querido imaginar que su compañero hubiera sufrido un tormento semejante. Pero una y otra muerte estaban llenas de interrogantes, nadie parecía saber qué había ocurrido en aquel taller.

Al menos, eso le había contado el hombre que tenía frente a él, el primer oficial del gremio de curtidores, un tal Bermudo. Un trabajador bien fornido, de facciones redondeadas y un prominente estómago.

—Es imposible que no haya testigos —se desesperaba Alejandro de Ferrellón—. A ver, ¿sabes de alguien que quisiera hacerle esto a tu maestro curtidor?

—Media docena al menos estarán contentos de verle muerto.

—¿Cómo dices?

—El maestro Ordoño era castellano; de Salamanca para ser más exactos. Llegó aquí con el cambio de linaje en el señorío. Había logrado arruinar a los curtidores de la ciudad y apropiarse del gremio. Hasta ayer él controlaba todo el mercado de pieles en Albarracín, con numerosos enemigos resentidos. Había una larga lista para ajustarle cuentas, lo que no me explico es que alguien quisiera hacerlo con tanta crueldad.

—¿Cómo logró apropiarse del gremio?

—Eso no puedo decíroslo.

—¿Que no puedes...? —El rostro del alguacil general se tornó como una tormenta a punto de descargar.

—Veréis, ese secreto es lo que nos hace ganarnos la vida —explicó Bermudo con calma—; si os revelo cómo logramos arrancar la piel más rápido que la competencia todos lo sabrán. Nos arruinaremos —hizo una pausa—, y mis compañeros en el taller me colgarían.

—Así que no vas a decírmelo.

—En un gremio no pueden revelarse los conocimientos más allá de sus miembros. ¿Os hacéis una idea de cuántos intentan entrar a formar parte de este taller cada semana? ¿De cuánto nos esforzamos de sol a sol para pasar de meros aprendices a oficiales? ¿Y de qué pocos logran algún día ser maestros y abrir su propio taller?

—Como tú ahora —añadió Alejandro de Ferrellón—; muerto el maestro, su primer oficial, es decir tú, tomarás su puesto en este taller.

—Yo no le maté; él me lo enseñó todo —espetó enervado el primer oficial

—Entonces, ¿quién? ¿Quién lo desolló vivo? ¿Me oyes? ¡Le arrancaron la piel como a un animal! —Y se pellizcó la mano para dejárselo claro.

—¿Y dónde está?

—¿El qué? —Alejandro de Ferrellón había perdido la calma.

—Su piel —respondió el curtidor ante la cara de asombro del alguacil general—; es importante.

—Su piel... —dudó—. No sé si quedará algo de ella.

—¿Qué queréis decir? —preguntó confuso Bermudo.

—¡Diosdado! Ven aquí.

Uno de los hombres de negro se acercó rápidamente a ellos.

—¿Dónde estaba la piel del muerto?

—Señor, no queda mucho de ella... —Diosdado se rascó la nuca—, el asesino la tiró fuera del taller y parece ser que se la han comido los perros.

—Pero... —el curtidor se quedó sin palabras—, ¿quién puede hacer tal barbaridad? Dejadme ver el cuerpo.

—¡Santo Dios! ¿Para qué?

—Si veo cómo le ha arrancado la piel podré deciros si lo ha hecho otro curtidor o no. La técnica para quitar la piel a un animal con vida es compleja; pocos oficiales sabemos hacerlo bien.

—¿Sabemos?

—Sí —respondió.

—Está bien. —Ferrellón hizo un gesto a Diosdado.

Los tres caminaron hacia un carromato situado en el exterior del taller. Diosdado levantó una manta ocre y mostró el cadáver ensangrentado y despellejado. Era horrible y nauseabundo, una masa de carne y venas.

—¡Santo Dios! —Bermudo se santiguó—, pobre hombre... ¿Qué monstruo puede hacer algo así? —inquirió entre lágrimas.

—Tranquilízate, daremos con él —afirmó Alejandro de Ferrellón—, pero necesitamos tu ayuda, ¿cómo era tu maestro?

—Espigado, de ojos claros y mejillas muy marcadas; tenía un aire de peregrino, con una barba larga y mal rasurada —casi se echó a llorar—; ahora

Libros

Libros Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Novela romántica

Novela romántica Poesía

Poesía Biografías

Biografías Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia Autoayuda

Autoayuda Espiritualidad

Espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor

Cómic de autor Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómic infantil

Cómic infantil Cómic de humor

Cómic de humor Cómics de influencers

Cómics de influencers Cómic

Cómic Manga

Manga Literatura juvenil

Literatura juvenil Arte, música y fotografía

Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud

Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales

Biografías e historias reales Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Bolsillo

Bolsillo Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Revista lengua

Revista lengua Tienda: Perú

Tienda: Perú