INTRODUCCIÓN

La ciencia ficción en sí tiene ciertas satisfacciones peculiares. Es posible que al tratar de expresar la tecnología del futuro se acierte. Si después de haber escrito una historia determinada se vive lo bastante, se puede tener la satisfacción de comprobar que tus profecías eran razonablemente acertadas y que a uno se le considere como un profeta menor.

Esto me ha sucedido a mí con mis historias de robots, de las que Rima ligera (incluida aquí) es un ejemplo.

Empecé a escribir historias de robots en 1939, cuando tenía 19 años. Desde el primer momento, los imaginé como máquinas cuidadosamente construidas por ingenieros, con protección inherente que llamé «Las tres leyes de la Robótica». (Al hacerlo, fui el primero en utilizar la palabra «robótica», en mi obra impresa, y esto tuvo lugar en el número de marzo de Asombrosa Ciencia Ficción, en 1942.)

Ocurrió que los robots, del tipo que fueren, no resultaron verdaderamente prácticos hasta mediada la década de los años setenta cuando empezó a utilizarse el microchip. Solamente esto hizo posible producir computadoras lo bastante pequeñas y baratas para que, poseyendo la potencialidad para una suficiente capacidad y versatilidad, controlaran un robot a precio no prohibitivo.

Ahora tenemos máquinas llamadas robots, controladas por computadoras y utilizadas en la industria. Realizan, cada vez más, trabajos simples y fastidiosos en las cadenas de montaje, hacen el trabajo de fresadoras, pulidoras, soldadoras y demás y son de creciente importancia para la economía. Los robots son ahora un campo de estudio reconocido y se les aplica la palabra precisa que inventé: robótica.

Estamos, naturalmente, solo en el principio del principio de la revolución robótica. Los robots utilizados ahora son poco más que palancas computerizadas. Están muy lejos de que se les reconozca la complejidad necesaria que justifique la introducción en ellos de «las tres leyes». Tampoco tienen el menor aspecto humano, de modo que no son aún los «hombres mecánicos» que yo he descrito en mis historias y que han aparecido en la pantalla innumerables veces.

Sin embargo, lo que está clarísimo es la dirección del movimiento. Los primitivos robots que se fabricaron no eran los monstruos del doctor Frankenstein de la primitiva ciencia ficción. No persiguen la vida humana (aunque accidentes relacionados con robots pueden ocasionar la muerte, lo mismo que los accidentes de coche o de maquinaria eléctrica). Son más bien instrumentos minuciosa y cuidadosamente diseñados para relevar a los seres humanos de obligaciones arduas, repetitivas, peligrosas y desagradables, de modo que intencionadamente y en su filosofía, representan los primeros pasos hacia los robots de mis historias.

Los pasos que aún no se han dado irán en la dirección que yo he apuntado. Cierto número de firmas diferentes están trabajando en «robots domésticos» que tendrán un aspecto vagamente humano y llevarán a cabo algunas de las obligaciones que antes recaían en los sirvientes.

El resultado es que los que trabajan en el campo de la robótica me tienen en gran consideración. En 1985 se puso a la venta un grueso volumen enciclopédico titulado Manual de robótica industrial (editado por Shimon Y. Nof y publicado por John Wiley), y yo escribí una introducción a petición del editor.

Naturalmente, para poder apreciar la exactitud de mis predicciones he tenido la suerte de ser un superviviente. Mis primeros robots aparecieron en 1939, como les digo, y he tenido que vivir más de cuarenta años para descubrir que fui profeta. Logré serlo porque empecé a una edad muy temprana y porque fui afortunado. Las palabras no pueden decirles lo agradecido que estoy por ello.

La verdad es que llevé mis predicciones sobre el futuro robótico hasta el fin, hasta el último momento, en mi relato La última pregunta, publicado en 1957. Tengo la insistente sospecha de que si la raza humana sobrevive, podemos continuar progresando en esa dirección, por lo menos en ciertas cosas. Claro que la supervivencia es, como mucho, limitada y no tendré la oportunidad de ver gran cosa más de los futuros avances de la tecnología. Tendré que conformarme con que las generaciones futuras vean (así lo espero) y aplaudan los triunfos de este tipo que pueda ganarme. Yo, claro, no podré.

Tampoco son los robots el único campo en el que vio claro mi bola de cristal. En mi historia El sistema marciano, publicada en 1952, describí un paseo espacial con suma exactitud, aunque un hecho de esta clase no tuviera lugar hasta quince años más tarde. Prever los paseos espaciales no fue un ejemplo de presciencia demasiado atrevido, lo confieso, porque concebidas las naves espaciales, tales cosas serían inevitables. Sin embargo, también describí los efectos psicológicos y se me ocurrió uno que se apartaba de lo corriente, especialmente en relación conmigo.

Verán ustedes, yo soy un probado acrófobo con un terror absoluto a las alturas y sé perfectamente bien que nunca, voluntariamente, iré en una nave espacial. Si me viera forzado a meterme en una, sé también que nunca me atrevería a abandonarla para dar un paseo espacial. Sin embargo, dejé a un lado mi pánico personal e imaginé que el paseo espacial producía euforia. Tuve a mis viajeros espaciales peleándose por saber a quién le tocaba salir al espacio y vagar en plácida paz por entre las estrellas. Y cuando los paseos espaciales fueron una realidad, se experimentó esa euforia.

En mi historia La sensación de poder, publicada en 1957, mencioné los ordenadores de bolsillo aproximadamente diez años antes de que existieran de verdad. Incluso consideré la posibilidad de que tales computadoras pudieran disminuir gravemente la capacidad de la gente para la aritmética al estilo anticuado y esto es, ahora, una gran preocupación de los educadores.

Como un ejemplo final en mi historia Sally, publicada en 1953, describí los coches computadorizados que casi alcanzaban a tener vida propia. En los últimos años tenemos realmente coches que pueden hablar al conductor…, aunque su habilidad en este aspecto es aún muy simple.

Cabe la posibilidad de sentir esta satisfacción ante la acertada profecía en ciencia ficción, pero también existe lo contrario. La ciencia ficción ofrece a sus escritores momentos de decepción como no proporciona ninguna otra forma novelística.

Después de todo, si podemos mostrar exactitud en nuestras predicciones, también podemos resultar inexactos, a veces ridículamente inexactos.

Estas situaciones embarazosas se vuelven especialmente agudas cuando las historias que uno ha escrito se reeditan en una colección como esta. Cuando un autor empieza joven, vive una vida normal (como al parecer la vivo yo) y escribe continuamente, es probable que se incluyan en la colección relatos escritos y publicados hace treinta o cuarenta años, que dejen un amplio margen a que aparezca cualquier nube en la bola de cristal.

Esto no me ocurre a mí tan frecuentemente como debiera, porque tengo muchas cosas a mi favor. En primer lugar, conozco bien la ciencia y no es fácil que me equivoque en lo fundamental. En segundo lugar, soy cauto en mis predicciones y no me revuelvo alocado en contra de los principios científicos.

No obstante, la ciencia avanza de verdad y a veces produce resultados totalmente inesperados en muy pocos años, esto puede dejar al escritor (incluso a mí) aislado sobre un pináculo de «hechos» falsos. La peor suerte que he tenido en este aspecto surgió con una serie de novelas de ciencia ficción que escribí para los jóvenes entre 1952 y 1958.

En la serie se trataba de las continuas aventuras de mis protagonistas en diversos planetas del sistema solar y, en cada caso, describía cuidadosamente los planetas estrictamente de acuerdo con lo que a la sazón sabíamos de ellos.

Desgraciadamente, fue en esos años cuando se desarrolló la astronomía de microondas y poco después empezaron a mandarse al espacio los cohetes-sonda. El resultado fue que el conocimiento de nuestro sistema solar avanzó de forma sorprendente y aprendimos cosas nuevas e inesperadas de cada uno de los planetas.

Por ejemplo, en mi descripción de Mercurio en Lucky Starr y el gran sol de Mercurio, lo situé frente al Sol como suponían entonces los astrónomos…, y esto era esencial para el argumento. En cambio, resulta que actualmente sabemos que Mercurio gira muy despacio y que cada sección de su superficie recibe luz solar parte del tiempo. No hay «cara oscura».

En mi descripción de Venus, en Lucky Starr y los océanos de Venus, situé un océano planetario que, entonces, me parecía como mínimo posible. También resultaba esencial para el argumento. No obstante, ahora sabemos que la superficie de Venus está a una temperatura muy por encima del punto de ebullición del agua, y un océano, o incluso una gota de agua líquida en su superficie es totalmente imposible.

En cuanto a Marte, en mi libro David Starr: montero del espacio, conseguí la descripción perfecta en varios aspectos. Sin embargo, no me aproveché de los enormes volcanes extintos de Marte que fueron descubiertos unos quince años después de que el libro fuera publicado. Es más, hablé de los canales (de los secos) que resultaron no ser tales canales e introduje marcianos inteligentes, restos de una civilización, largo tiempo muerta, y esto es en verdad extremadamente improbable.

Júpiter y sus satélites aparecieron en Lucky Starr y las lunas de Júpiter. Aunque tuve buen cuidado al describir todos los mundos, no mencioné, naturalmente, datos importantes que no fueron descubiertos hasta veinte años después. No dije nada del glaciar quebrado ciñendo el mundo de Europa, ni nada de los volcanes activos de Ío. No mencioné el inmenso campo magnético de Júpiter. Ni, en Lucky Starr y los anillos de Saturno, hablé de algunos de los rasgos más interesantes del sistema de satélites saturninos y sus anillos.

El único libro de la serie que sobrevivió intacto (científicamente hablando) fue Lucky Starr y los piratas de los asteroides.

Afortunadamente, había una salida. La sinceridad es la mejor política. Cuando la serie de Lucky Starr se realizó allá por los años setenta, insistí en agregar notas aclaratorias explicando los detalles astronómicos que habían quedado anticuados. Al principio, los editores se mostraron un poco remisos, pero les expliqué que no podía permitir que los jóvenes lectores, caso de que fueran estudiosos, creyeran que yo les engañaba. Se insertaron las notas y me alegra poder decirles que las ventas no se vieron afectadas por ello.

Ninguna de las historias de esta colección sufrió tal descalabro como mis pobres libros de Lucky Starr, pero hay cosas de las que hay que desconfiar.

En primer lugar, hay un punto en donde se me escapó algo que era muy obvio y que me he reprochado vivamente desde hace un par de años.

En El sistema marciano, la misma historia en que triunfé con mi descripción del paseo espacial, tuve a mis protagonistas acercándose a Saturno y entrando en el sistema de los anillos. Al hacerlo describí minuciosamente los anillos haciendo uso de las observaciones obtenidas desde la superficie de la Tierra.

Ahora, desde la superficie de la Tierra, a unos 1.280 millones de kilómetros de distancia de Saturno, vemos los anillos sólidos y enteros excepto por la línea negra de la división de Cassini que parece separarlos en dos anillos. La porción de anillo más cercana a Saturno es considerablemente más borrosa que el resto del sistema de anillos, y dicha porción es habitualmente considerada como un tercer anillo (el llamado «anillo de crespón»). Y así fue como describí los anillos tal como los vieron en la historia mis viajeros del espacio.

Sin embargo, es de sentido común (por lo menos, ahora parece de sentido común) que si pudiéramos ver los anillos desde más cerca, veríamos más detalles. Apreciaríamos las divisiones y los lugares donde hay menos partículas en órbita, de forma que distinguiríamos líneas borrosas y líneas brillantes, divisiones que sencillamente no podrían verse a gran distancia. Los telescopios de la superficie terrestre las captarían confusas y registrarían solamente la más gruesa de las líneas borrosas, la división de Cassini.

Cuanto más cerca estuviéramos, más numerosas y más finas se volverían las líneas brillantes a medida que la visibilidad se hiciera más y más clara, hasta que, al llegar lo más cerca que se pudiera y viendo aún todos los anillos, estos parecerían como los surcos de un disco, que es precisamente lo que parecen.

Supongamos que se me hubiera ocurrido todo esto en 1952 y que hubiera descrito los anillos de este modo. Incluso que hubiera dejado de mencionar cosas como «barrotes» indistintos en el anillo, y anillos «trenzados», cosas que eran absolutamente imprevisibles, habría sido maravilloso si hubiera imaginado esas sorprendentes divisiones. Eso era una deducción fácil de hacer y si entonces hubiera descrito los anillos de esa forma, tan pronto como los anillos hubieran sido sondeados, yo podía haber anunciado que me había adelantado a su descubrimiento. (¿Creen ustedes que la modestia me lo habría impedido? ¡No sean idiotas!)

¡Qué cosa tan grande pudo haber sido!

En ese caso, mi fracaso en ver esas marcas me hizo parecer algo tonto y ahí está, a la vista de todos, en El sistema marciano. Bien es verdad que ningún astrónomo vio la verdad de los anillos en 1952, pero, ¿qué tiene que ver? Un astrónomo no es más que un astrónomo y su visión es, naturalmente, limitada. Yo soy un escritor de ciencia ficción y, por tanto, se espera más de mí.

También, a veces, cuando veía con exactitud, o cuando veía algo que podía resultar ser exacto algún día, lo solía situar en un futuro excesivamente lejano. Admito que concebí los robots correctamente, porque ya desde mis primeras historias indicaba que funcionarían en las décadas de los ochenta y de los noventa, lo que no está nada, pero que nada mal.

No obstante, ¿qué hay de los coches computadorizados en Sally y de las computadoras de bolsillo en La sensación del poder? Tuve gran cuidado de no dar fechas exactas del descubrimiento de esos inventos. (Puedo ser tonto, pero no tanto.) No hay duda de que mientras leemos esas historias sobre descubrimientos en un futuro lejano, ya están aquí y yo he vivido para verlos y para lamentarme de mi falta de confianza en la mente y el ingenio humanos.

Criar un hombre… trata en parte del desarrollo de un invento contra la bomba atómica. Se publicó en 1951 y aunque no le puse fecha, produce la impresión de que los hechos ocurren en el próximo futuro, quizá unos pocos años después de 1951.

Estaba claramente equivocado en este caso, porque las verdaderas discusiones sobre defensas antinucleares no salieron a la luz pública hasta después de 1980.

Y lo que es peor, mi noción de una forma de defensa era puramente estática, la creación de un campo de fuerza protector, un escudo suficientemente fuerte como para resistir incluso una explosión nuclear (por cierto, escribí la historia antes de que se inventara la bomba H). Ahora que ya estamos considerando una defensa antinuclear, hablamos de una defensa activa. Hablamos del empleo de rayos X láser computadorizados, diseñados para derribar misiles intercontinentales tan pronto como sean lanzados y avanzan más allá de la atmósfera. Francamente, tampoco creo que esto funcione, pero es considerablemente más avanzado que mi propia e idiota especulación del asunto en 1951, hace treinta y cinco años.

Generalmente consigo mis mejores previsiones tan pronto como recibo cualquier sugerencia (pero debe ser una buena sugerencia). En mis historias de robots hablaba de unos tan enormes que eran inmóviles y no podían hacer otra cosa que pensar y comunicar el resultado de esos pensamientos. Tuve uno de este tipo en mi primera historia de robots. En historias posteriores, les llamé «cerebros». No se me ocurrió llamarles computadoras.

Mis robots tenían también «cerebros» que les hacían trabajar y nunca hablé de ellos como computadoras tampoco. Tuve que crearlos ciencia-ficcionales, claro, así que los bauticé «cerebros positrónicos». Los positrones habían sido detectados por primera vez cuatro años antes de que escribiera mi primera historia de robots.

Los positrones eran partículas excitantes que hacían referencia a la «antimateria». Por esta razón pensé que cerebros positrónicos era una frase que sonaba bien. No serían esencialmente distintos de los cerebros electrónicos, sino que los positrones podían hacerse y destruirse en una millonésima de segundo por los electrones que les rodeaban, estuvieran donde estuvieran. Esto me dio la idea de que se les podía responsabilizar de la rapidez del pensamiento. Claro que las relaciones energéticas, la energía requerida para producir positrones en cantidad o la energía liberada cuando los positrones son destruidos en cantidad, son terribles, tan grandes que la noción de cerebros positrónicos es imposible, probablemente, pero yo no quise tenerlo en cuenta.

Hasta que no se inventaron las computadoras y el público se percató de su existencia, no las introduje en mis historias e incluso entonces no creí realmente en la posibilidad de la miniaturización. Sí, hablé de computadoras de bolsillo, pero las imaginaba poco más importantes que una regla de cálculo.

Eventualmente entendí la miniaturización…, después, naturalmente, de que hubiera empezado el proceso. En La última pregunta, empecé con mi computadora habitual «Multivac», tan grande como una ciudad, porque solo podía concebir una computadora enorme si la imaginaba llena de tubos de vacío. Pero, en aquella historia empecé a miniaturizar y miniaturizar más de lo que creía realmente posible.

Sin embargo, sospecho que los lectores están siempre dispuestos a perdonar a un pobre escritor de ciencia ficción que se quede algo anticuado. Como les he dicho, mis libros de Lucky Starr no sufrieron por ser anticuados. En realidad, La guerra de los mundos, de H. G. Wells se sigue leyendo con avidez, casi un siglo después de su publicación y pese a la imagen increíblemente falsa del Marte que representa (falsa desde el punto de vista del Marte que conocemos hoy en día). La imagen de Marte dada por Edgar Rice Burroughs, una generación después de Wells, y por Ray Bradbury a finales de los años cincuenta, no tienen nada que ver con la realidad, pero eso no nos impide leer Una princesa en Marte, o Crónicas marcianas.

Eso se debe a que en una historia de ciencia ficción hay bastante más que la ciencia que contiene. Está la historia y si la ciencia que contiene queda algo maltrecha por causa de los últimos descubrimientos, o porque el argumento requiere absolutamente una manipulación, tendemos a pasarlo por alto y perdonamos.

Por ejemplo, en mi historia La bola de billar hago que una bola de billar penetre en una región del espacio en la que instantáneamente adquiere la velocidad de la luz. Esto es indudablemente imposible, pero incluso si para ello yo doblego la ciencia, hay algo más imposible aún. La bola de billar tiene un volumen limitado. Parte de él penetra primero y esta parte adquiere instantáneamente la velocidad de la luz y se aleja del resto. En resumen, la bola de billar debe ser reducida a átomos o a objetos aún menos sustanciales, pero en la historia conserva su integridad. Mi conciencia me remordió, y la dejé que me remordiera, pero yo hice lo que tenía que hacer.

En El chiquillo feo expuse una versión del viaje en el tiempo, y creo firmemente que viajar en el tiempo es imposible. No obstante, no lo tuve en cuenta porque la historia es solo tangencialmente acerca de viajar en el tiempo. De lo que realmente trata es del amor.

También dudo de que los seres humanos se lleguen a transformar alguna vez en torbellinos de energía, aunque los presento como tales en Los ojos hacen más que ver. ¿A quién le importa? La historia es realmente sobre la belleza de las cosas materiales.

Me figuro que comprenderán a lo que me refiero. Al leer las siguientes historias pueden encontrar puntos en la ciencia que sean inexactos de por sí, o que hayan resultado inexactos debido a los avances posteriores. Pero si me escriben para comentármelo, por favor díganme también si disfrutaron con el relato. A lo mejor no, claro, pero tengo la esperanza de que sí.

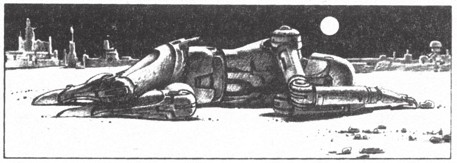

Una cosa más. Mis colecciones de relatos están generalmente ilustradas y esto no me preocupa lo más mínimo, porque soy poco visual. Soy hombre de palabras. Sin embargo, esta colección está ilustrada por Ralph McQuarrie y tengo que confesar que aumenta inconmensurablemente la belleza del libro e incluso añade sentido a las historias, situando al lector en la debida actitud visual. La ilustración de la cubierta, que me inspiró la historia de Sueños de robot escrita para esta colección, es preciosa y humaniza al robot de tal forma como no he visto jamás. Puede que nada de esto sea sorprendente, porque Ralph es uno de los mejores y más influyentes artistas dedicados a la ciencia ficción, habiendo participado en tan impresionantes películas como La guerra de las galaxias y El Imperio contraataca. En 1986 ganó un Oscar por los efectos especiales de la película Cocoon. Me siento muy orgulloso de que participe en este libro.

ISAAC ASIMOV

EL PEQUEÑO ROBOT PERDIDO

En la base Hiper se habían tomado las medidas precisas pero con una especie de furia ruidosa, como el equivalente muscular de un alarido histérico.

Para detallárselas en orden cronológico y a la vez de desesperación, les diré que eran:

1. Debía cesar en el acto todo trabajo en el mando hiperatómico a través del volumen espacial ocupado por las estaciones del grupo asteroidal Veintisiete.

2. Prácticamente todo el volumen espacial quedaba eliminado del sistema. Nadie podía entrar sin permiso. Nadie podía salir por ningún concepto.

3. En una nave patrullera especial del Gobierno, fueron trasladados a la base Hiper los doctores Susan Calvin y Peter Bogert, jefe de Psicología y director matemático de los robots de Estados Unidos y de la Corporación de Hombres Mecánicos respectivamente.

Hasta entonces, Susan Calvin jamás había abandonado la Tierra ni tenía un especial deseo de hacerlo esta vez. En una época de poder atómico y de un claramente cercano mando hiperatómico, seguía siendo plácidamente provinciana. Así que estaba descontenta de su viaje y muy poco convencida de su urgencia. Cada pliegue de su rostro, poco agraciado y entrado en años, lo demostró claramente durante su primera cena en la base Hiper.

Tampoco la elegante palidez del doctor Bogert disimulaba cierta consternación. Ni el general Kallner, jefe del proyecto, se olvidó un instante de poner cara de disgusto.

En pocas palabras, aquella comida era un episodio angustioso; y la pequeña sesión a tres que siguió a la cena empezó en tono gris y desafortunado.

Kallner, con su calva reluciente y su uniforme de gala en desacuerdo con el estado de ánimo general, empezó a hablar con incómoda sinceridad:

—Señora, señor: es una extraña historia la que voy a contarles. Quiero agradecerles que hayan acudido en tan breve plazo de tiempo sin que se les diera ninguna razón. Intentaré corregirlo ahora. Hemos perdido un robot. El trabajo ha cesado y debe pararse todo hasta que podamos localizarle. Hasta ahora hemos fracasado y comprendemos que necesitamos la ayuda de expertos. —Tal vez el general sentía que su situación era absurda. Prosiguió con una nota de desesperación en la voz—: No necesito hablarles de la importancia de nuestro trabajo aquí. Más del ochenta por ciento de las asignaciones dedicadas a la investigación científica han venido aquí, a nosotros…

—Sí, ya lo sabemos —cortó Bogert, servicial—, «Robots U. S.» recibe una renta generosa por el uso de nuestros robots.

Susan Calvin le interpeló decidida y un tanto avinagrada:

—¿Qué hace que un solo robot sea tan importante para el proyecto y por qué no ha sido aún localizado?

El general volvió hacia ella su rostro congestionado y se humedeció los labios apresuradamente:

—Verá, es que en cierto modo lo hemos localizado. —Luego prosiguió, angustiado—. Bien, voy a explicárselo. Tan pronto como el robot desapareció, se declaró el estado de emergencia y cesó todo movimiento dentro y alrededor de la base Hiper. Una nave de carga aterrizó hace unos días y nos entregó dos robots para nuestros laboratorios. Llevaba a bordo sesenta y dos robots de…, bueno, del mismo tipo, para entregar en otra parte. Estamos seguros de la cantidad. No cabe la menor duda.

—Ya. ¿Y qué relación hay?

—Al no poder localizar en ninguna parte al robot que nos falta, les aseguro que hubiéramos encontrado una brizna de hierba si la hubiéramos buscado, nos estrujamos el cerebro y fuimos a contar los robots que había en el carguero. Ahora hay sesenta y tres.

—Así que el número sesenta y tres, deduzco yo, es el robot pródigo —declaró la doctora Calvin con ojos sombríos.

—Sí, pero no tenemos forma de saber cuál es el número sesenta y tres.

A esto siguió un silencio sepulcral mientras el reloj eléctrico daba las once, luego la psicóloga de robots exclamó:

—Muy peculiar. —Y las comisuras de sus labios se movieron hacia abajo—. Peter —dijo volviéndose hacia su colega con cierta furia—, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tipo de robots se utilizan en la base?

El doctor Bogert titubeó y esbozó una débil sonrisa.

—Hasta ahora ha sido un asunto de suma delicadeza, Susan.

—Sí, hasta ahora —le interrumpió vivamente—. Si hay sesenta y tres robots del mismo tipo, uno de los cuales es buscado y su identidad no puede ser determinada, ¿por qué no les sirve uno de los otros? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué se nos ha hecho venir?

Bogert contestó, resignado:

—Si me das una oportunidad, Susan… La base está utilizando varios robots en cuyos cerebros no se ha grabado por entero la primera ley de la Robótica.

—¿Que no se han grabado? —Calvin se dejó caer hacia atrás—. Comprendo. ¿Y cuántos se hicieron?

—Unos pocos. Se hizo por orden del Gobierno y era impensable violar el secreto. Nadie debía saberlo excepto los jefes directamente involucrados. A ti no se te incluyó, Susan, pero fue algo en lo que yo no tuve arte ni parte.

El general le interrumpió con cierta autoridad:

—Me gustaría explicárselo un poco. Yo ignoraba que la doctora Calvin desconocía la situación. No necesito decirle, doctora Calvin, que en el planeta ha habido siempre una fuerte oposición a los robots. La única defensa del Gobierno ante los radicales fundamentalistas sobre este asunto, fue el hecho de que los robots se han construido siempre con la primera ley indestructiblemente grabada, lo que hace imposible que dañen a los seres humanos por ningún motivo y en ninguna circunstancia.

»Pero necesitábamos tener robots de naturaleza distinta. Así que se hicieron unos pocos del modelo NS-2, los «Nestors», que fueron preparados con una primera ley modificada. Para mantener el secreto todos los NS-2 se fabrican sin número de serie; los ejemplares modificados se nos entregan junto con un grupo de robots normales, y, naturalmente, los nuestros están sujetos a la más estricta prohibición de mencionar su modificación al personal no autorizado. —Aquí esbozó una sonrisa avergonzada—. Pero todo esto, ahora, se ha vuelto contra nosotros.

Calvin comentó, ceñuda:

—¿Se le ha ocurrido, por lo menos, preguntar uno a uno quién es? Me figuro que será usted persona autorizada.

El general asintió.

Los sesenta y tres niegan haber trabajado aquí… Uno de ellos está mintiendo.

—¿Al que buscan ustedes se le nota cierto desgaste? Deduzco que los demás están recién salidos de fábrica.

—El robot en cuestión llegó el mes pasado. Él y los dos recién llegados iban a ser los últimos que se necesitaran. No hay desgaste perceptible. —Movió la cabeza lentamente y sus ojos volvieron a parecer atormentados—. Doctora Calvin, no nos atrevemos a dejar salir esa nave. Si fuera conocida por todos la existencia de los robots con primera ley…

No parecía que hubiera medios de subestimar aquella conclusión.

—Destruya a los sesenta y tres —declaró la robopsicóloga fría y tajante—, y se acabó el asunto.

Bogert hizo un mohín con la boca.

—Eso quiere decir destruir treinta mil dólares por robot. Me temo que «Robots U. S.» no estaría de acuerdo. Mejor hacer un primer esfuerzo, Susan, antes de destruir nada.

—En este caso —terció, decidida—, necesito datos. Quiero saber exactamente qué ventajas obtiene la base Hiper de esos robots modificados. ¿Qué factor los hizo indispensables, general?

Kallner arrugó la frente y la alisó con un gesto rápido de su mano.

—Tuvimos problemas con los robots anteriores. Nuestros hombres trabajan mucho con fuertes radiaciones. Es peligroso, claro, pero se toman precauciones razonables. Desde que empezamos hemos tenido solamente dos accidentes, y ninguno fue fatal. No obstante, fue imposible explicárselo a un robot ordinario. La primera ley establece, voy a repetírselo, lo siguiente: Ningún robot puede dañar a un ser humano, ni permitir con su inacción que un ser humano sufra daño.

»Esto es fundamental, doctora Calvin. Cuando fue necesario que uno de nuestros hombres se expusiera, no por mucho tiempo, a un campo de rayos gamma moderado que no produjera efectos psicológicos, el robot más próximo tenía que lanzarse a sacarlo. Si el campo era muy débil, lo conseguiría, y el trabajo no proseguiría hasta que todos los robots fueran retirados. Si el campo era algo más fuerte, el robot no lograría nunca llegar hasta el técnico afectado, puesto que su cerebro positrónico sufriría un colapso bajo las radiaciones gamma…, con lo que perderíamos un robot caro y difícil de remplazar.

»Tratamos de discutir con ellos. Su postura era que un ser humano expuesto a los rayos gamma arriesgaba su vida y que no importaba que pudiera soportarlos por espacio de media hora sin peligro. Supongamos, alegaban, que se olvidara y se quedara una hora. No podían correr el riesgo. Les hicimos ver que eran ellos los que arriesgaban sus vidas por una mera posibilidad. Pero la propia salvaguarda es solamente la tercera ley de la Robótica y la primera ley, sobre la seguridad humana, pasaba primero. Les dimos órdenes; les ordenamos tajantemente que se mantuvieran alejados de los campos de radiación gamma a cualquier precio. Pero la obediencia es la segunda ley, y la primera sobre la seguridad humana pasaba delante. O teníamos que prescindir de los robots, doctora Calvin, o hacer algo con la primera ley… Y lo hicimos.

—No puedo creer —interrumpió la doctora— que fuera necesario suprimir la primera ley.

—No la suprimimos, la modificamos —aclaró Kallner—. Al construirse los cerebros positrónicos contenían solo la parte positiva de la ley que, para ellos, es: Ningún robot puede dañar a un ser humano. Nada más. Carecen del impulso de evitar que uno sufra daños por causas extrañas, como por ejemplo las radiaciones gamma. ¿Lo expongo correctamente, doctor Bogert?

—En efecto —corroboró el matemático.

—¿Y es esta la única diferencia entre sus robots y los NS-2 del mismo modelo? ¿La única diferencia, Peter?

—La única diferencia, Susan.

La doctora se puso en pie y declaró, decidida:

—Me propongo irme ahora a dormir, dentro de ocho horas quiero hablar con el que haya visto al robot por última vez. Y de ahora en adelante, general Kallner, si debo aceptar la responsabilidad por cualquiera de los acontecimientos, quiero el control total e incuestionable de esta investigación.

Susan Calvin no disfrutó de nada parecido al sueño salvo dos horas de verdadero agotamiento. Llamó a la puerta de Bogert a las 7, hora local, y le encontró igualmente despierto. Al parecer, se había tomado la molestia de llevarse un batín a la base Hiper, pues llevaba uno puesto. Cuando vio entrar a Calvin, dejó las tijeras de las uñas, y comentó plácidamente:

—He estado esperándote. Supongo que todo esto te pone mala.

—En efecto.

—Bueno…, lo lamento. No hubo forma de evitarlo. Cuando recibimos la llamada desde la base Hiper, pensé en seguida que algo había ido mal con los «Nestors» modificados. Pero, ¿qué podía hacer? No podía contártelo mientras veníamos como hubiera querido, porque tenía que estar seguro. Lo de la modificación es máximo secreto.

La psicóloga masculló:

—Se me tenía que haber dicho. La compañía «Robots U. S.» no tenía derecho a modificar así los cerebros positrónicos sin que lo aprobara un psicólogo.

Bogert enarcó las cejas y suspiró.

—Sé razonable, Susan. No podías influir en ellos. En este asunto, el Gobierno se saldría con la suya. El mando hiperatómico y los físicos del éter quieren robots que no se interfieran en su trabajo. Y estaban dispuestos a conseguirlos aunque ello significara modificar la primera ley. Tuvimos que confesar que era posible desde el punto de vista de la construcción, y juraron solemnemente que solo querían doce, que solamente se les utilizaría en la base Hiper, que una vez que el mando estuviera perfeccionado serían destruidos, y que se tomarían toda clase de precauciones. Insistieron en que se guardara el secreto…, y esta es la situación.

La doctora Calvin habló entre dientes:

—Yo habría dimitido.

—No habría servido de nada. El Gobierno ofreció una fortuna a la compañía y les amenazó con una legislación antirobots en caso de que se negaran. Nos vimos cogidos, y seguimos cogidos. Si esto trasciende, podría desprestigiar a Kallner y al Gobierno, pero sobre todo perjudicaría infinitamente más a «Robots U. S.».

La psicóloga se le quedó mirando.

—Peter, ¿no te das cuenta de lo que significa la supresión de la primera ley? No se trata solamente del secreto.

—Sé perfectamente lo que significaría la supresión. No soy un niño. Significaría una completa inestabilidad, sin solución alguna no imaginativa para el campo de ecuaciones positrónicas.

—Eso, matemáticamente. Pero, ¿puedes traducirlo a un mero pensamiento psicológico? Toda vida normal, Peter, se resiente de la dominación sea consciente o inconsciente. Si el dominio lo ejerce un inferior, o un supuesto inferior, el resentimiento se hace más fuerte. Física y, hasta cierto punto mentalmente, un robot, cualquier robot, es superior a los seres humanos. En este caso, ¿qué es lo que le esclaviza? Solamente la primera ley. Mira, sin ella, la primera orden que trataras de dar a un robot provocaría tu muerte. ¿Inestable? ¿Qué te parece?

—Susan —dijo Bogert con expresión de divertida simpatía—, debo admitir que este complejo frankensteiniano del que haces gala está justificado en cierto modo… De ahí la primera ley, para empezar. Pero la ley, te repito y volveré a repetírtelo mil veces, no ha sido suprimida, sino modificada.

—¿Y qué me dices de la estabilidad del cerebro?

El matemático apretó los labios.

—Quedaría disminuida, naturalmente. Pero dentro de los límites de la seguridad. Los primeros «Nestors» fueron entregados a la base hace nueve meses, y nada ha fallado hasta ahora e incluso esto indica más el miedo a los humanos que un peligro para ellos.

—Muy bien. Veremos lo que sacamos de la conferencia de esta mañana.

Bogert la acompañó amablemente hasta la puerta e hizo una expresiva mueca al verla marchar. No veía motivos para cambiar la opinión que siempre había tenido de ella: la de una agria e inquieta frustrada.

El orden de ideas de Susan Calvin no incluía para nada a Bogert. Hacía muchos años que le había clasificado como un redomado presumido.

Gerald Black se había graduado en física del éter el año anterior y, en común con su generación de físicos, se encontraba comprometido en el problema del mando. Ahora formaba parte de la atmósfera general de esas conferencias de la base Hiper. Vestido con su manchado mono blanco, se sentía un tanto rebelde y totalmente inseguro. Toda su fuerza parecía escapársele por los dedos, al retorcérselos tan nerviosamente que bien hubiera doblado una barra de hierro.

El general Kallner se sentaba a su lado, y frente a ellos estaban los dos enviados de «Robots U. S.».

Black dijo:

—Me han dicho que yo soy el último que vio a «Nestor 10» antes de que desapareciera. Deduzco que querrán interrogarme sobre el caso.

La doctora Calvin le miró interesada.

—Habla como si no estuviera seguro, joven. ¿Es que no sabe si fue usted el último que le vio?

—Trabajaba conmigo, señora, en los campos de generadores y estaba conmigo la mañana de su desaparición. No sé si alguien más le vio después a mediodía. En todo caso nadie admite haberle visto.

—¿Cree usted que alguien esté mintiendo?

—No quiero decir eso. Pero tampoco digo que yo esté dispuesto a cargar con la responsabilidad. —Sus ojos oscuros llameaban.

—No se trata de hacerle responsable. El robot actuó como lo hizo por lo que es. Estamos solamente tratando de localizarle, señor Black, y dejémonos de tonterías. Ahora bien, si usted trabajaba con el robot, probablemente le conoce mejor que los demás. ¿Había en él algo raro, algo que le llamara la atención? ¿Había trabajado antes con robots?

—He trabajado con los otros robots que tenemos aquí…, los sencillos. En los «Nestors» no hay nada distinto, excepto que son mucho más inteligentes y… más insoportables.

—¿Insoportables? ¿De qué modo?

—Bueno, tal vez no sea culpa suya. El trabajo de aquí es muy duro y la mayoría de nosotros está con los nervios a flor de piel. Andar jugando con el hiperespacio no es una bagatela. —Sonrió débilmente, como complaciéndose al confesarlo—. Corremos el riesgo de agujerear el tejido espacio-tiempo normal y caer fuera del universo, asteroide, etc. Parece de locos, ¿verdad? Claro que uno, a veces, tiene los nervios de punta. Pero estos «Nestors», nunca. Sienten curiosidad, son tranquilos, no se preocupan. A veces les basta con volvernos locos. Cuando uno desea que se haga algo a toda prisa, ellos se lo toman con calma. A veces, prescindiría de ellos.

—¿Dice que se lo toman con calma? ¿Se han negado alguna vez a obedecer una orden?

—Oh, no —lo dijo apresuradamente—. La cumplen. Pero replican cuando creen que nos equivocamos. No saben más del trabajo que lo que les hemos enseñado, pero esto no les detiene. A lo mejor lo imagino, pero creo que los otros compañeros tienen los mismos problemas con sus «Nestors».

El general Kallner carraspeó.

—¿Por qué no se me han cursado las quejas, Black?

El joven físico se ruborizó:

—No queríamos realmente prescindir de los robots, señor, y además no estábamos seguros del todo de cómo se recibirían exactamente, digamos, estas pequeñas quejas.

Bogert interrumpió suavemente:

—¿Ocurrió algo en particular cuando le vio por última vez?

Silencio. Con un gesto tranquilo Calvin reprimió el comentario que afloraba a los labios de Kallner, y esperó pacientemente.

Entonces Black habló, dominado por la rabia:

—Tuve un problema con él. Aquella mañana se me había roto un tubo Kimball y llevaba cinco días de retraso en el trabajo; todo mi programa estaba retrasado; no había recibido noticias de casa desde hacía dos semanas. Y apareció él queriendo que repitiera un experimento que había abandonado hacía un mes. Siempre me daba la lata con aquel tema y yo estaba harto de él. Le dije que se largara… y ya no le vi más.

—¿Le dijo que se largara? —preguntó la doctora Calvin profundamente interesada—. ¿Con esas palabras? ¿Le dijo, «Lárguese»? Trate de recordar las palabras exactas.

Aparentemente había una lucha interna, Black se cogió la frente con una mano por un momento, luego la apartó y dijo desafiante:

—Le dije: «Lárgate de una vez.»

Bogert se echó a reír.

—Y así lo hizo, ¿eh?

Pero Calvin no había terminado. Le habló afectuosamente:

—Ahora empezamos a llegar a alguna parte, señor Black. Pero los detalles exactos son importantes. Para comprender las acciones de un robot, un gesto, una palabra, con énfasis, pueden serlo todo. Por ejemplo, ¿pudo usted haber dicho algo más que esas cuatro palabras? Según su propia relación debía usted de estar muy nervioso. Quizá cargó usted un poco lo que le dijo.

El joven enrojeció.

—Bueno…, a lo mejor le llamé…, cuatro cosas…

—Exactamente, ¿qué cosas?

—¡Oh! Exactamente no recuerdo. Además, no podría repetírselas. Ya sabe cómo se pone uno cuando está fuera de sí. —Su risita turbada resultaba tonta—. Casi siempre tengo tendencia a emplear palabrotas.

—No se preocupe —le tranquilizó la doctora con cierta severidad—, en este momento soy la psicóloga. Me gustaría que lo repitiera exactamente, o lo más parecido posible, según lo recuerde. Es más, y esto es muy importante para mí, con el mismo tono de voz que empleó.

Black miró a su superior en busca de apoyo, pero no lo encontró. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y balbuceó:

—Es que no puedo.

—Debe hacerlo.

—Suponga —intervino Bogert con mal disimulada diversión— que me lo dice a mí. Puede que le resulte más fácil.

El rostro enrojecido del joven se volvió hacia Bogert. Tragó saliva.

—Le dije… —Su voz se apagó, pero volvió a intentarlo—. Le dije…

Respiró profundamente y soltó una retahíla de sílabas. Luego, en aquella atmósfera cargada, terminó casi llorando:

—… eso fue, más o menos. No me acuerdo del orden exacto de lo que le llamé, y a lo mejor se me ha olvidado algo o he añadido algo, pero fue más o menos así.

Solo un leve rubor indicaba los sentimientos de la psicóloga. Dijo:

—Sé el significado de la mayor parte de los términos empleados. En cuanto a los demás me figuro que serán realmente despectivos.

—Me temo que sí —asintió el atormentado Black.

—Y entretanto, le dijo que se largara y desapareciera.

—No lo dije en sentido literal.

—Lo comprendo. No nos proponemos ninguna acción disciplinaria. —Y ante su mirada, el general que cinco minutos antes parecía decidido, asintió rabioso.

—Puede retirarse, señor Black. Gracias por su cooperación.

Susan Calvin necesitó cinco horas para entrevistar a los sesenta y tres robots. Fueron cinco horas de continuas repeticiones; de cambiar y cambiar el mismo robot; de preguntas A, B, C, D, de respuestas A, B, C, D; de expresarse cuidadosamente y con dulzura; de emplear un tono cuidadosamente neutro; de crear una atmósfera cuidadosamente amistosa; y de una grabadora oculta.

Cuando terminó, la psicóloga se sintió agotada.

Bogert la esperaba, y parecía esperanzado cuando ella dejó caer la cinta grabada con un clanc seco sobre la superficie de plástico del escritorio.

—Los sesenta y tres me parecieron iguales. —Sacudió la cabeza—. Y no sabría decir…

—No esperarías descubrirlo de oído, Susan. ¿Qué te parece si analizamos las grabaciones?

Ordinariamente, la interpretación matemática de las reacciones verbales de los robots es una de las fases más complicadas del análisis robótico. Requiere un equipo de técnicos entrenados y la ayuda de complicadas máquinas de computación. Bogert lo sabía y así lo declaró en un alarde de disimulado fastidio después de haber escuchado cada muestra de respuestas, redactado una lista de desviaciones verbales y hecho los gráficos de los intervalos entre las respuestas.

—No hay anomalías presentes, Susan. Las variaciones en las palabras y en las reacciones de tiempo están dentro de los límites de los grupos de frecuencia ordinarios. Necesitamos métodos más precisos. Deben tener computadoras, aquí. No —frunció el ceño y se mordió delicadamente una uña—, no podemos utilizar computadoras. Demasiado peligro de indiscreciones. O quizá, si nosotros…

La doctora Calvin le detuvo con un gesto de impaciencia:

—Por favor, Peter. Este no es uno de tus insignificantes problemas de laboratorio. Si no podemos descubrir al «Nestor» modificado advirtiendo a simple vista y sin que quepa la menor duda una burda diferencia, estamos perdidos. El riesgo de equivocarnos y dejar que se nos escape es demasiado grande. No basta con señalar una pequeña irregularidad en un gráfico. Te aseguro que si esto es todo cuanto tenemos para descubrirlo, los destruiría a todos para estar segura. ¿Has hablado con los otros «Nestors» modificados?

—Sí —contestó Bogert—, y no hay ningún fallo en ellos. En todo caso, están muy por encima de la cordialidad normal. Contestaron a mis preguntas, se mostraron orgullosos de sus conocimientos menos los dos nuevos que no han tenido aún tiempo de aprender su física etérica y se rieron cariñosamente de mi ignorancia sobre alguna de las especialidades de aquí. —Se encogió de hombros y prosiguió—: Supongo que esto forma parte del resentimiento que los técnicos sienten hacia ellos. Los robots están más que dispuestos a impresionarnos con sus mayores conocimientos.

—¿Podrías intentar algunas reacciones Planar para detectar si ha habido algún cambio o deterioro en su organización mental desde que los fabricaron?

—No lo he hecho aún, pero lo haré. —Movió un dedo ante ella y añadió—: Estás desanimándote, Susan. No veo por qué estás dramatizando. Son esencialmente inofensivos.

—¿Lo son? —se encrespó Calvin—. ¿Lo son? ¿Te das cuenta de que uno de ellos está mintiendo? Uno de los sesenta y tres robots que acabo de interrogar me ha mentido deliberadamente después de la orden estricta de decir la verdad. Esta anomalía está terrible y profundamente enraizada y me da un miedo horrible.

Peter Bogert apretó fuertemente los dientes y objetó:

—¡En absoluto! ¡Mira! A «Nestor 10» se le dio la orden de largarse. Esta orden se le expresó con máxima urgencia y por la persona más autorizada para mandarle. Una orden que no pudo contrarrestarse ni por urgencia ni por un derecho de mando superior. Naturalmente, el robot trata de defender el cumplimiento de esa orden. En realidad y mirándolo objetivamente, admiro su ingenio. ¿Dónde puede perderse mejor un robot que escondiéndose entre un grupo de robots similares?

—Claro, tenías que admirarle. Ya he notado que todo esto te divierte, Peter, pero es una diversión que supone una tremenda falta de comprensión. ¿Eres especialista en robots, Peter? Esos robots dan mucha importancia a lo que consideran superior. Tú mismo acabas de decirlo. En su subconsciente consideran inferiores a los humanos y la primera ley que nos protege de ellos es imperfecta. Son inestables. Aquí tenemos a un joven ordenando a un robot que se largue, que se pierda, con toda la carga de asco, desprecio y repulsión que encierran esas palabras. De acuerdo, el robot debe obedecer, pero en su subconsciente hay resentimiento y será más importante para él demostrar su superioridad sobre el humano, pese a los horribles nombres que le llamó. Puede volverse tan importante que lo que le queda de la primera ley no baste.

—¿Cómo un robot en la Tierra o en cualquier otra parte del Sistema Solar, Susan, puede conocer el significado de aquel torrente de palabras malsonantes que se le dirigió? Las obscenidades no forman parte de las cosas que se imprimieron en su cerebro.

—La impresión original no lo es todo —le soltó Calvin, furiosa—. Los robots tienen capacidad para aprender, imbécil. —Bogert se dio cuenta de que estaba realmente enfurecida—. ¿No se te ocurre —prosiguió— que supo deducir por el tono empleado, que las palabras no eran precisamente cumplidos? ¿No supones que pudo haberlas oído anteriormente y notado en qué ocasiones?

—Está bien —gritó Bogert—, ¿quieres tener la bondad de decirme de qué forma un robot modificado puede dañar a un ser humano, por ofendido que esté, por grande que sea su deseo de probar su superioridad?

—¿Si te digo en qué forma, te quedarás tranquilo?

—Sí.

Estaban sentados frente a frente, con los ojos clavados uno en los del otro, airados. La psicóloga explicó:

—Si un robot modificado dejara caer un gran peso sobre un ser humano, no quebrantaría la primera ley si lo hiciera conociendo que su fuerza y velocidad de reacción bastarían para desviar el peso antes de que golpeara al hombre. No obstante, una vez el peso abandonara sus dedos, ya dejaría él de ser el medio activo. Solo lo sería la fuerza ciega de la gravedad. El robot podría entonces cambiar de idea y simplemente por su inacción permitir que el peso diera en el blanco. La primera ley modificada lo permite.

—Esto no es más que dejar volar la imaginación.

—Esto es lo que mi profesión requiere a veces. No peleemos, Peter. Trabajemos. Conoces la naturaleza exacta del estímulo que hizo perderse al robot. Tienes el registro de su primitivo montaje mental. Quiero que me digas hasta qué punto es posible para nuestro robot hacer algo parecido a lo que te he dicho. No el ejemplo específico, por supuesto, sino el tipo de reacción. Y quiero que lo hagas rápidamente.

—Y entretanto…

—Y entretanto, tendremos que intentar representaciones, como pruebas, directamente enfocadas a la reacción a la primera ley.

Gerald Black, a petición propia, vigilaba la colocación de tabiques de madera que iban surgiendo en círculo en la tercera planta abovedada del Edificio de Radiación 2. Los obreros trabajaban, en general, en silencio, pero más de uno se mostraba abiertamente asombrado ante las sesenta y tres fotocélulas que requerían instalación.

Uno de ellos se sentó cerca de Black, se quitó el sombrero y se secó pensativamente la frente con su brazo pecoso. Black le habló:

—¿Cómo va eso, Walensky?

Walensky se encogió de hombros y encendió un cigarro.

—Como una seda. Pero, bueno, ¿qué pasa, Doc? Primero estamos tres días sin trabajar y de pronto este jaleo endemoniado.

Se echó hacia atrás apoyándose en los codos y echando humo. Black frunció las cejas.

—Un par de personas especialistas en robots han llegado de la Tierra. ¿Te acuerdas del problema que tuvimos con los robots que penetraban en los campos de rayos gamma, antes de que pudiéramos meterles en sus cabezotas que no debían hacerlo?

—Sí. Pero, ¿no nos mandaron robots nuevos?

—Bueno, conseguimos remplazar algunos, pero en general fue más bien un trabajo de instrucción. En todo caso, la gente que los fabrica quiere inventar robots que no sean tan sensibles a los rayos gamma.

—Así y todo, me extraña que se pare todo el trabajo del Mando por esto de los robots. Yo creía que nada debía entorpecer el trabajo del Mando.

—Bueno, los de arriba son los que mandan. Yo hago lo que me dicen. Probablemente no es más que un caso de recomendaciones.

—Sí. —El electricista esbozó una sonrisa y le guiñó el ojo—. Alguien será amigo de alguien de Washington. Pero mientras yo cobre lo mío el día establecido, no me preocupo. El Mando no es asunto mío. ¿Y qué van a hacer aquí?

—Y yo qué sé. Trajeron un rebaño de robots…, más de sesenta, y van a medir sus reacciones. Eso es todo lo que yo sé.

—¿Y cuánto tiempo les llevará?

—Ojalá lo supiera.

—Bueno —dijo Walensky con sarcasmo—, mientras me suelten el dinero, por mí que jueguen a lo que quieran.

Black se sintió tranquilo y satisfecho. Que corriera la historia. Era inocua y bastante parecida a la verdad para cerrar el pico a la curiosidad.

Había un hombre sentado en la silla, inmóvil, silencioso. Cayó un peso, se precipitó hacia abajo, y después se desvió, en el último momento, empujado por la fuerza sincronizada de un súbito rayo de energía. De las sesenta y tres celdas de madera, los robots NS-2 que observaban se precipitaron adelante antes de que el peso se desviara, y sesenta y tres fotocélulas, un metro y medio más adelante que su posición original, movieron el marcador e hicieron una pequeña señal en el papel. El peso se alzó y cayó, se alzó y cayó, se alzó…

¡Diez veces!

Y por diez veces los robots saltaron hacia delante y se detuvieron, al ver al hombre que seguía sentado y sin sufrir daño.

El general Kallner no había lucido el uniforme completo desde la primera cena con los representantes de «Robots U. S.».

Ahora no llevaba nada sobre su camisa gris azulada, llevaba el cuello desabrochado y la corbata aflojada.

Miró esperanzado a Bogert, que seguía con su aspecto ordenado y cuya tensión interna se percibía solamente por un leve sudor en las sienes.

El general preguntó:

—¿Cómo va eso? ¿Qué es lo que trata de descubrir?

—Una diferencia que puede resultar demasiado sutil para lo que nos proponemos. No estoy seguro. Para sesenta y dos de estos robots, la necesidad de saltar hacia delante en dirección al humano aparentemente amenazado, sería lo que en robótica llamamos una reacción forzada. Verá, aunque los robots supieran que al humano en cuestión no puede sucederle nada, y después de la tercera o cuarta vez deben haberlo comprendido, no podrían evitar reaccionar como han hecho. La primera ley lo requiere.

—¿Y bien?

—Pero el robot sesenta y tres, el «Nestor» modificado, no estaba obligado a ello. Podía actuar libremente. Si hubiera querido habría podido permanecer en su sitio. Desgraciadamente —y en su voz se notaba cierta decepción—, no ha querido.

—¿Se figura usted la razón?

Bogert se encogió de hombros.

—Confío en que nos lo diga la doctora Calvin cuando venga. Probablemente nos lo dirá con una interpretación horriblemente pesimista. A veces es un poco cargante.

—Pero está cualificada, ¿verdad? —preguntó el general con cierto mohín de inquietud.

—Oh, sí. —Bogert parecía divertido—. Ya lo creo que está cualificada. Comprende a los robots como una hermana… Supongo que será por lo mucho que odia a los hombres. Ocurre que, psicóloga o no, es una neurótica. Tiene tendencias paranoicas. No se la tome demasiado en serio.

Y empezó a extender ante él una hilera de gráficos con líneas quebradas.

—Vea usted, general, en el caso de cada robot el intervalo de tiempo transcurrido desde el momento de la caída del peso hasta la terminación del avance de metro y medio, tiende a disminuir a medida que se repiten las pruebas. Hay una clara relación matemática que gobierna tales actos y el fallo en moverse indicaría una marcada anormalidad en su cerebro positrónico. Desgraciadamente, todos aquí parecen normales.

—Pero si nuestro «Nestor 10» no respondía con una acción forzada, ¿por qué su gráfico no es diferente? No lo comprendo.

—Es muy simple. Las reacciones robóticas no son perfectamente análogas a las reacciones humanas, y es una lástima. En los seres humanos, la acción voluntaria es mucho más lenta que la acción refleja. Pero no ocurre así con los robots; con ellos es una simple cuestión de libertad de elección, en ellos la rapidez de acción libre o forzada es casi la misma. Lo que yo había estado esperando era pillar a «Nestor 10» desprevenido la primera vez y que apareciera un intervalo excesivo antes de que reaccionara.

—¿Y no fue así?

—Me temo que no.

—Entonces no hemos llegado a ninguna parte. —El general se echó hacia atrás con expresión dolorida—. Hace cinco días que han llegado ustedes.

Fue en aquel momento cuando Susan Calvin apareció, cerrando la puerta de golpe.

—Guarda los gráficos, Peter —exclamó—. Ya sabes que no significan ni demuestran nada. —Masculló algo, impaciente, al ver que Kallner se incorporaba para saludarla, y prosiguió—: Tendremos que probar otra cosa rápidamente. No me gusta lo que está ocurriendo.

Bogert cruzó una mirada resignada con el general, y preguntó:

—¿Ha ocurrido algo malo?

—Si quieres decir específicamente, no. Pero no me gusta que «Nestor 10», siga escabulléndose. No es bueno. Debe ser satisfactorio para su enorme sentido de superioridad. Me temo que sus motivaciones ya no sean simplemente cumplir órdenes. Creo que esto se ha transformado en un caso de pura necesidad neurótica por superar a los humanos. Es una situación peligrosamente insana. Peter, ¿has hecho lo que te he pedido? ¿Has aclarado los factores de inestabilidad del NS-2 modificado, de acuerdo con lo que necesito?

—Se está haciendo —respondió el matemático, indiferente.

Susan se le quedó mirando, indignada, y luego se volvió a Kallner.

—Es indudable que «Nestor 10» se da perfecta cuenta de lo que estamos haciendo, general. No tenía motivos para saltar y caer en la trampa en este experimento, especialmente después de la

Libros

Libros Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Novela romántica

Novela romántica Poesía

Poesía Biografías

Biografías Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia Autoayuda

Autoayuda Espiritualidad

Espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor

Cómic de autor Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómic infantil

Cómic infantil Cómic de humor

Cómic de humor Cómics de influencers

Cómics de influencers Cómic

Cómic Manga

Manga Literatura juvenil

Literatura juvenil Arte, música y fotografía

Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud

Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales

Biografías e historias reales Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Bolsillo

Bolsillo Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Revista lengua

Revista lengua Tienda: Perú

Tienda: Perú