1

Lisboa. Los secretos de John Coustos

El 14 de marzo de 1743, al salir de una cafetería de Lisboa, John Coustos, un joyero londinense de cuarenta años, fue apresado, esposado e introducido en un carruaje. Poco después se encontraba en uno de los edificios más temidos de Europa. Alzándose imponente en el extremo norte de la plaza del Rossio, el palacio de los Estaus albergaba el cuartel general del Santo Oficio de la Inquisición portuguesa.

Al igual que cientos de brujas, herejes y judíos que habían sido llevados allí antes que él, a Coustos le afeitaron la cabeza y le quitaron toda la ropa, a excepción de unos calzones de lino. Confinado en una mazmorra, fue sometido a un régimen meticuloso. Se imponían un aislamiento y un silencio estrictos; a otro prisionero que padecía una tos persistente lo dejaron inconsciente a garrotazos. No estaba permitida la comunicación con amigos y familiares. Tampoco las posesiones o los libros, ni siquiera una Biblia. Nada que pudiera interrumpir la voz de la conciencia divina. Nada que impidiera al prisionero imaginar de manera gráfica los horrores que le deparaba el auto-da-fé de la Inquisición. Ese gran espectáculo de justicia religiosa era una procesión que culminaba con oraciones, conjuros y la ejecución pública por medio de uno de estos dos métodos: la misericordia del estrangulamiento para quienes aceptaran la fe católica en el último momento y el indecible tormento de las llamas para los obstinados.

Coustos relata que, al principio, los inquisidores lo interrogaron empleando un tono espiritualmente solícito. No obstante, él sabía que sus respuestas eran fútiles. A la postre, lo sacaron de la celda y lo llevaron ante el presidente del Santo Oficio, que le leyó los cargos como quien habla con una pared:

Que ha infringido las órdenes del papa por pertenecer a la secta de los francmasones, siendo esa secta un horrendo compendio de sacrilegio, sodomía y muchos otros delitos abominables, de los cuales, el inviolable secretismo y la exclusión de las mujeres son indicadores sumamente claros, circunstancia que constituye el mayor delito de todo el reino. Y el susodicho Coustos se ha negado a confesar a los inquisidores la verdadera tendencia y naturaleza de las reuniones de los francmasones, amén de persistir en lo contrario, afirmando que la masonería es buena. En vista de ello, el supervisor de la Inquisición exige que dicho prisionero sea juzgado con el máximo rigor. Y, a tal fin, desea que el tribunal ejerza toda su autoridad y que incluso proceda a someterlo a torturas.

Coustos fue conducido a una sala cuadrada sin ventanas situada en una torre. La puerta estaba revestida de una tela acolchada para amortiguar los gritos que provenían del interior. La única fuente de luz eran dos velas sobre una mesa a la que estaba sentado el secretario del tribunal esperando a documentar su confesión. Desde las sombras lo observaban un médico y un cirujano.

Cuatro hombres fornidos lo sujetaron a un potro horizontal rodeándole el cuello con una argolla de hierro. En los pies le colocaron unas anillas atadas a unas cuerdas y tiraron de las extremidades todo lo que pudieron. Luego pasaron ocho vueltas de cuerda, dos en cada brazo y dos en cada pierna, por la estructura y se la dieron al torturador. Coustos notó cómo se tensaban las cuerdas hasta que empezaron a hundírsele en la piel. Debajo de él, la sangre salpicaba el suelo. Le dijeron que, si moría en aquel tormento, la única culpable sería su obstinación. Entre sus propios gritos oía al inquisidor formular las preguntas que ya le habían hecho muchas veces. «¿Qué es la francmasonería? ¿Cuáles son sus principios? ¿Qué acontece en las reuniones de la logia?». Al final se desmayó y lo llevaron de vuelta a las mazmorras.

Seis semanas después, los inquisidores lo intentaron de nuevo con otro método: el temido strappado. De pie en esta ocasión, a Coustos le estiraron poco a poco los brazos hacia atrás, con las palmas de las manos hacia fuera hasta que los dorsos de estas se unieron. Luego, tiraron lentamente de los brazos hacia arriba hasta que le dislocaron los hombros y le salía sangre por la boca. Mientras él suplicaba paciencia a los cielos, los inquisidores persistían en sus preguntas.

© British Library Board. Todos los derechos reservados

«¿La masonería es una religión? ¿Por qué no admitís a mujeres? ¿Es porque sois sodomitas?».

Cuando los médicos le hubieron recolocado los huesos, y tras dos meses de convalecencia, la tortura comenzó de nuevo. Esta vez le rodearon el torso con una cadena que le ataron a las muñecas. Unas poleas tensaban cada vez más la cadena, que le retorció las entrañas y le dislocó las muñecas y los hombros. «¿Por qué tanto secretismo en la francmasonería? ¿Qué tenéis que ocultar?».

Coustos nos cuenta que pasó un total de dieciséis meses en las mazmorras del palacio de los Estaus y que soportó nueve episodios de tortura hasta que llegó el momento de hacerlo desfilar por las calles en el auto-da-fé del 21 de junio de 1744. Pero tuvo suerte. Mientras que ocho de sus compañeros fueron quemados vivos en el clímax de la procesión, a él lo condenaron a cuatro años a galeras. La relativa libertad que brindaba esa condena le permitió contactar con unos amigos, que movilizaron al Gobierno británico para que mediara en su liberación.

Cuando llegó a Londres el 15 de diciembre de 1744, se dispuso a escribir su historia; pero apenas había comenzado cuando estalló la rebelión jacobita de 1745. El «Gentil Príncipe Carlos» Estuardo alzó su estandarte en las Tierras Altas de Escocia con el propósito de hacer valer su derecho católico al trono, que antaño había pertenecido a su abuelo. El ejército jacobita llegó hasta Derby, en el corazón de Inglaterra, y sembró el pánico en la capital. Aunque finalmente fue aplastada, la insurrección revivió el apetito ciudadano por los libros que documentaban las barbaridades de la Iglesia de Roma. Sufferings of John Coustos for Free-Masonry, que incluye grabados de todas las torturas que padeció su autor, fue publicado en el momento justo. Coustos se convirtió en una celebridad. El libro fue traducido a numerosos idiomas y siguió reeditándose hasta bien entrado el siglo XIX. Coustos era un mártir de la masonería y su «inviolable secreto».

© The Trustees of the British Museum

Pero las cosas no fueron exactamente como él decía.

Más de dos siglos después, gracias a la transcripción de su interrogatorio, conservada en los archivos de Lisboa, trascendió que sí había desvelado los misterios de la francmasonería que había jurado proteger con su vida. Muy razonablemente, ante la posibilidad de la cámara de torturas y el auto-da-fé, lo contó todo. De hecho, los inquisidores apenas habían abierto la boca cuando empezó a responder a todas sus preguntas.

No es que esa confesión le evitara ser torturado. Los inquisidores portugueses rara vez necesitaban una excusa para sacar los instrumentos para hacer sufrir. Ataron a Coustos al potro en dos ocasiones, algo más de quince minutos cada vez, solo para cerciorarse. Pero nunca fue sometido al strappado o a la tortura de la cadena alrededor del torso.

Otro asunto que Coustos obvió a sus lectores es que, si los inquisidores de Lisboa hubieran investigado lo suficiente, habrían encontrado fuentes impresas que les habrían contado lo que querían saber; por ejemplo, el panfleto Masonry Dissected, de Sam Prichard, publicado en 1730. Los estudios que revelan las prácticas de la francmasonería son casi tan antiguos como la propia hermandad. Los secretos masónicos nunca han sido muy secretos.

Evidentemente, la tentación de hacerse pasar por un héroe fue demasiado para Coustos. Así pues, una vez que estuvo en libertad, pergeñó su historia para perpetuar un mito seductor: la idea de que los masones son depositarios de una verdad trascendental o peligrosa a la que solo unos pocos elegidos tienen acceso y que están obligados a salvaguardar a toda costa.

El «inviolable secreto» de la masonería es esquivo y poderoso. Es el motor de la fascinación y la desconfianza que siempre han rodeado a los francmasones. Inspira lealtad y atrae problemas. El secretismo es un juego, y tanto Coustos como los inquisidores se vieron atrapados en él. Sin embargo, como creo que sabía John Coustos, los secretos no son tan importantes para la francmasonería como las historias sobre el secretismo. El secretismo es la clave de la trayectoria masónica, en el sentido de que, si podemos comprenderlo, seremos capaces de abrir una nutrida reserva de historias sobre cómo se gestó el mundo en el que vivimos.

Lo que Coustos confesó, en realidad, eran los extraños rituales que conforman la esencia de la vida masónica y la filosofía integrada en ellos. Para comprender a los francmasones, tenemos que entender esos rituales y esa filosofía, que son oficialmente secretos. Basándome en la confesión de Coustos, en el capítulo 2 de este libro proporcionaré rápidamente a los lectores todos los secretos sobre rituales que necesitan conocer. Sin embargo, la historia masónica es mucho más que eso. Tal y como demuestra la historia de Coustos, antes de conocer los misterios esenciales es importante saber qué podemos esperar de la historia masónica y del secretismo que desempeña un papel tan importante en ella.

Cuando John Coustos se encontró con la Inquisición portuguesa, la historia de la hermandad ya estaba en pleno desarrollo. En la época de Coustos, la mitología de los francmasones situaba sus orígenes en los constructores del templo del rey Salomón. Ahora, gracias a numerosos trabajos detectivescos de índole académica, el comienzo de su historia documental ha sido ubicado casi ciento cincuenta años antes de Coustos. El capítulo 3 describirá su génesis.

En algunos aspectos importantes, la masonería también era una novedad cuando Coustos fue arrestado. En medio de abundantes intrigas en el Londres de 1717, la masonería adoptó una nueva forma organizativa y un nuevo reglamento. Poco después, cosechó un éxito arrollador y se propagó por todo el mundo con asombrosa rapidez. Es una de las exportaciones culturales más fructíferas de Gran Bretaña, comparable en ese sentido a deportes como el tenis, el fútbol y el golf. Desde Londres, el propio John Coustos ayudó a extenderla a Francia y a Portugal. En el capítulo 4, el relato volverá a la época de Coustos para describir los orígenes londinenses de lo que, durante el resto del libro, se convertirá en una historia global.

La esencia de la francmasonería no ha cambiado desde los tiempos de Coustos: es una hermandad de hombres, y solo hombres, ligados por juramento a un método de mejora personal. Dicho método se centra en unos rituales, llevados a cabo a puerta cerrada, en los que los símbolos representan cualidades morales. Los símbolos más importantes se derivan del trabajo de los albañiles. De ahí el nombre de «masones» (del inglés masons, que a su vez se deriva del francés maçons, que significa albañil); y de ahí la escuadra, el compás, el mandil y los guantes que todos asociamos a la masonería.

Si ese fuera el principio y el final de la masonería, su historia resultaría tediosa. El secretismo es el catalizador que la convierte en algo memorable y cautivador. Para empezar, el secretismo suscita una fascinación que ha atraído a muchos millones de hombres a la masonería. Cuando fue interrogado en 1743, Coustos explicó que el secretismo en parte solo era un señuelo para atraer a nuevos adeptos: «Puesto que el secretismo despertaba la curiosidad de forma natural, animó a muchas personas a entrar en esta sociedad». Entre estas estaban las más importantes. Todos los francmasones se sienten orgullosos de la galería de figuras sobresalientes que han sido sus hermanos. Coustos se declaraba «sumamente honrado de pertenecer a una sociedad que contaba entre sus miembros con reyes cristianos, príncipes y hombres de la máxima calidad». Parte de la atracción de ser francmasón es el caché que conlleva pertenecer a un grupo tan exclusivo. El secretismo garantiza esa exclusividad: la posesión de los secretos masónicos, sean cuales fueren, es lo que distingue a un hermano de un profano (un no masón).

Desde los días de Coustos, la lista de masones famosos no ha hecho más que aumentar. A la masonería le gusta señalar a los fundadores de naciones que figuran entre sus filas: Giuseppe Garibaldi, Simón Bolívar, Motilal Nehru y George Washington, que fue iniciado seis años antes de la publicación de The Sufferings of John Coustos. Cinco reyes de Inglaterra y, Washington incluido, al menos catorce presidentes de Estados Unidos han sido masones. La francmasonería puede jactarse de contar con una larga lista de escritores, como Robert Burns, el poeta nacional de Escocia; Pierre Choderlos de Laclos, el autor de Las amistades peligrosas (1782); Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, y Johann Wolfgang von Goethe, la imponente figura de las letras alemanas. Numerosos compositores, entre ellos Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn y Jean Sibelius, han pertenecido a la hermandad. En la lista hay deportistas, como el golfista Arnold Palmer, el gigante caribeño del críquet Clive Lloyd, el boxeador Sugar Ray Robinson y el jugador de baloncesto Shaquille O’Neal. También hay mucha gente del mundo del espectáculo, desde Harry Houdini y Peter Sellers hasta Nat King Cole y Oliver Hardy. Los empresarios masones incluyen a titanes como Henry Ford, famoso por sus automóviles; William Lever, el pionero de los detergentes, y el magnate de la minería Cecil Rhodes. Los francmasones han destacado en los ámbitos más diversos: Davy Crockett y Oscar Wilde; Walt Disney y Winston Churchill; Buzz Aldrin y «Buffalo Bill» Cody; Paul Revere y Roy Rogers; Duke Ellington y el duque de Wellington.

Actualmente hay cuatrocientos mil masones en Gran Bretaña, un millón cien mil en Estados Unidos y unos seis millones en todo el planeta. En el pasado, sus cifras eran muy superiores.

Esos nombres y esas cifras son un testimonio del poder magnético del secretismo y de la vasta y duradera influencia de la francmasonería. Muchos masones famosos poblarán las páginas de este libro. Sus historias y el estilo individual con el que cada uno ha vivido su masonería son fascinantes. Pero aún lo es más el relato global de la propia francmasonería, una manera de unir a varones en una hermandad que a lo largo de cientos de años de historia se ha extendido por todo el mundo gracias a la fuerza de su mística.

Allá donde se instalara la masonería, su influencia impregnaba la sociedad. Un simple ejemplo: las actividades que se desarrollan en privado, tras las puertas de las logias, han ayudado a difundir los valores que asociamos a la vida pública moderna. Durante mucho tiempo, los francmasones han aspirado a vivir según un código de tolerancia religiosa y racial, democracia, cosmopolitismo e igualdad ante la ley.

Sin embargo, la historia que contaré en este libro va mucho más allá de los valores de la Ilustración a los que acabo de aludir. La luz siempre va acompañada de mucha oscuridad. Nuestra modernidad, que los masones han ayudado a construir, incluye cosas como el imperialismo, la guerra global, la creación y destrucción de estados y naciones, la dictadura y el fanatismo religioso.

Lo cual me lleva a dedicar unas palabras a los inquisidores que torturaron a Coustos. Entender cómo eran percibidos los francmasones y su secretismo por sus enemigos nos ayuda a dilucidar qué los convirtió en objeto de interés para gran parte del mundo del siglo XVIII, qué los distingue incluso a día de hoy y por qué merece la pena contar su historia.

En 1738, el papa Clemente XII, más conocido por mandar construir la Fontana di Trevi, promulgó la bula In eminenti apostolatus specula para prohibir la masonería, excomulgó a todos sus miembros y encargó a la Inquisición que investigara su funcionamiento interno. John Coustos no fue la única víctima de esa investigación.

El papa y sus inquisidores tenían buenos y apremiantes motivos para sus sospechas. La francmasonería obviamente era religiosa, pero en un sentido siniestro. Pronto trascendió que la masonería tenía su propio nombre para la deidad: el Gran Arquitecto del Universo. Sus miembros rezaban, hacían juramentos religiosos y ejecutaban ritos. Sin embargo, aseguraban que la francmasonería no era una religión. La hermandad, decían, no intentaba arbitrar entre las distintas visiones de lo divino; no seguía una línea teológica en particular. De hecho, tal y como aseguró Coustos a los inquisidores portugueses, «en [nuestra] fraternidad no está permitido hablar de asuntos religiosos». Esa prohibición fue impuesta para impedir disputas entre hermanos y para evitar atraer problemas. Sin embargo, no es de extrañar que la libertad de conciencia que defendía la masonería rezumara la sulfurosa pestilencia de la herejía para una Iglesia dedicada a custodiar su monopolio sobre la verdad.

Los orígenes británicos de la francmasonería también la hacían sospechosa. Al provenir de un país tan extraño, con su todopoderoso Parlamento, sus elecciones y sus periódicos, los masones debían de parecer una amenaza alienígena. Tal vez eran espías.

O incluso una red global de elementos subversivos. Además del origen británico de la francmasonería, su internacionalismo también la convertía en un fenómeno turbio. Los masones eran ciudadanos de ninguna parte y súbditos de nadie.

La francmasonería atraía asimismo a un abanico de miembros peculiarmente diversos: artesanos, mercaderes, abogados, actores, judíos y hasta algún que otro africano. Una mezcolanza social. Tampoco era la típica sucesión de parásitos que dependían del auspicio de un señor poderoso. Aunque había muchos nobles involucrados, no siempre parecían estar al mando. De hecho, no estaba nada claro que hubiera alguien al mando. Para quienes creían que las jerarquías sociales venían dictadas por Dios omnipotente, aquello resultaba preocupante.

Por supuesto, los masones siempre negaban sentir interés por la política; pero ningún conspirador con un poco de sentido común diría otra cosa. En una época en la que la monarquía absolutista era la norma, pocos países contaban con algo parecido a una vida política abierta como hoy la conocemos. Con independencia del motivo, reunir a un grupo de hombres constituía una posible amenaza para el orden establecido. A los enemigos de la francmasonería poco les importaba que, igual que la religión y por las mismas razones, la política estuviera prohibida como tema de conversación en la logia.

Así pues, para la Iglesia católica, la masonería era manifiestamente peligrosa. El comportamiento furtivo de la hermandad exacerbaba esos recelos. John Coustos aseguró que su hermandad no tenía un plan clandestino y que, por el contrario, «la caridad y el amor fraternal» eran «los cimientos y el alma» de aquella sociedad. Los masones siguen diciendo cosas muy parecidas hoy. La respuesta que ofrecieron los inquisidores lisboetas a Coustos parece igual de actual: «Si esta sociedad de los francmasones fuera tan virtuosa, no habría razón para que guardara tan celosamente sus secretos». Hoy los masones tienen que contenerse al oír que su hermandad es una sociedad secreta. «No somos una sociedad secreta —protestan—. Somos una sociedad con secretos». Esa es una réplica nada concluyente. Una vez que afirmas tener secretos, la sinceridad y transparencia calculadas no tranquilizarán a los demás; todo aquel que sea mínimamente desconfiado dará por hecho que sigues ocultando algo vital. Por tanto, no es de extrañar que el Vaticano no haya renunciado nunca a su animadversión original hacia la masonería y que siga convencido de que las logias son guaridas perniciosas de ateísmo.

A menudo, los enemigos de la hermandad han compartido un estilo particular de pensamiento: la teoría de la conspiración, cuya invención debemos al miedo a la francmasonería. Desde principios del siglo XIX, las conspiraciones masónicas no han pasado nunca de moda y van desde lo inquietantemente plausible hasta lo excéntrico. Los masones envenenaron a Mozart. Jack el Destripador era masón y sus compañeros de hermandad borraron su rastro. Los masones fueron los artífices de la Revolución francesa, la unificación de Italia, la caída del Imperio otomano y la Revolución rusa. Internet está repleto de páginas dedicadas a los Illuminati, una rama de la masonería cuyos miembros, entre ellos Bono, Bill Gates y Jay Z, han firmado un pacto oculto que los vincula con un plan perverso para dominar el mundo.

Algunos de esos mitos son inofensivos, son muy similares a las historias de fantasmas que se cuentan los adolescentes para asustarse unos a otros. Otros son muy peligrosos. Mussolini, Hitler y Franco sospechaban que los masones eran conspiradores y asesinaron a miles de ellos. Los comunistas siempre han visto a la masonería como una camarilla burguesa y maliciosa, y aún está prohibida en la República Popular China. El mundo musulmán también atesora una sólida tradición de paranoia antimasónica.

El juramento de silencio que hacen los francmasones durante su iniciación es todo cuanto se necesita para dar rienda suelta a la imaginación conspirativa. El secretismo de la masonería es como un pozo, y los hombres que lo construyeron saben lo profundo que es. El resto solo podemos asomarnos por encima del muro que lo rodea y hacernos preguntas. Mientras contemplamos el agua, especulando qué podría acechar debajo, la superficie negra refleja nuestras ansiedades. Esa es la principal razón por la que la masonería ha generado malentendidos, desconfianzas y hostilidades a cada paso que da. Ninguna historia de la francmasonería está completa a menos que incluya también a sus enemigos.

Los masones son los herederos de una tradición venerable. Si preguntamos a alguno, nos contará algo sobre la historia de la fraternidad. Muchos consideran que la investigación histórica es un elemento crucial para comprender los misterios de la masonería.

Sin embargo, hasta hace poco, los masones insistían en tratar su historia como algo confidencial, como un asunto particular de los masones. A los profanos se les negaba el acceso a los archivos y las bibliotecas de las grandes logias. Sin embargo, hace una generación, los hermanos más sabios se dieron cuenta de que la historia masónica tenía demasiada relevancia como para que fuera propiedad exclusiva de los iniciados. Puesto que la francmasonería ha intervenido en la gestación de nuestro mundo, su historia nos pertenece a todos. En la actualidad, los historiadores profesionales que no son masones frecuentan los archivos de las grandes logias. Su trabajo, que complementa y cuestiona la actividad de los mejores historiadores masónicos, ha esbozado un apasionante y creciente campo de investigación. Uno de los propósitos de este libro es acercar parte de esas investigaciones a un público mucho más numeroso.

El orgullo que sienten los masones por su propia historia suele dar lugar a muchos estudios que, en realidad, son crónicas identitarias. Su objetivo no es tanto descubrir la verdad como fomentar el compañerismo de la masonería. Sufferings of John Coustos for Free-Masonry es un modelo para muchos relatos masónicos en el sentido de que plasma una imagen polarizada que enfrenta la tradición de tolerancia, sabiduría y amor fraternal con las fuerzas agresivas y obtusas de la antimasonería.

La francmasonería debe basarse supuestamente (y a menudo así es) en actividades relacionadas con la filantropía, la fraternidad, la ética y la espiritualidad. Conforme a una norma masónica, a los hermanos se les niega el ingreso si con él pretenden mejorar sus perspectivas profesionales u obtener cualquier otra ventaja personal. Esas normas tienen su peso. Es demasiado cínico considerarlas una simple tapadera para asuntos sórdidos. Cualquier historiador que no sea capaz de ver el poder de las fuerzas más nobles de la masonería está contando una historia muy parcial.

Por su parte, los masones son demasiado reservados con un asunto que ha tenido una innegable relevancia en su historia: la creación de redes de contactos. En las circunstancias adecuadas, las logias pueden ser un lugar espléndido para hacer contactos, ya sea por buenas o malas razones. En este particular, podemos esgrimir un argumento en defensa de los masones. En Gran Bretaña, por ejemplo, las redes masculinas suelen unir a personas de orígenes y formación similares: la escuela privada apropiada o el grupo adecuado de compañeros de pub. Al igual que esos otros círculos, la masonería suele excluir a las mujeres. Sin embargo, la masonería es diferente en el sentido de que puede abarcar a todas las clases sociales, o al menos ser una muestra más representativa de ellas. Los masones afirmarán que el motivo por el que llevan guantes en sus ceremonias es que ningún hermano pueda notar la diferencia entre las manos de un duque y las de un basurero. Dicho esto, las logias se han convertido a veces en nidos de nepotismo e incluso de misteriosos complots. No todas las teorías de la conspiración y las sospechas sobre el juego sucio masónico son sandeces. Además, la idea masónica —un patrón para la fraternidad masculina forjado por mitos, rituales y secretismo— demostró ser contagiosa desde el principio e imposible de controlar para los masones: ha sido adoptada y adaptada, usada y abusada, de innumerables maneras. Tanto la mafia siciliana como el Ku Klux Klan comparten aspectos importantes del ADN de la masonería.

Una de las razones que me llevaron a escribir este libro fue intentar reflejar muchas más texturas de la experiencia humana de las que se incluyen en las crónicas identitarias de la masonería o en la obsesión de los cínicos con el compadreo masónico. En lugar de allanar esas texturas observando el extenso paisaje de la historia de la masonería desde lo alto, he optado por sumergirme en épocas y lugares de todo el mundo que poseen una especial relevancia. El principio que sigo es que la francmasonería nunca ha sido capaz de recluirse de la sociedad. Al igual que la masonería se forjó en las peculiares circunstancias de la Gran Bretaña de los siglos XVII y XVIII —a la vez que seguía siendo reconocible—, se ha adaptado a las circunstancias con las que se iba encontrando. Lo que me interesa es la interacción entre la francmasonería y la sociedad. La francmasonería ha ayudado a crear a los hombres modernos en todo su idealismo y exclusividad. En cuanto a las mujeres, tendré otras cosas que decir sobre ellas más adelante (lo mismo sucede con la gente a la que los inquisidores calificaban de «sodomitas»).

Nuestra curiosidad persiste. «¿Qué ocurre en las reuniones de las logias? ¿Qué tienen que esconder?». En lo tocante a la francmasonería, la mayoría de nosotros tenemos algo en común con los inquisidores de Lisboa. Exceptuando su obsesión con la sodomía, sus preguntas siguen siendo las nuestras. Ahora, internet ha logrado que los secretos de los masones lo sean menos que nunca. No obstante, parece que los no masones no aprendemos. Siempre hay otro documental televisivo que promete un acceso sin precedentes al sanctasanctórum. El género de las revelaciones masónicas parece inagotable.

El secretismo de la masonería es más rico que cualquier cosa que pueda sacar a la luz un informe sensacionalista. Es más complicado, más sutil y, en mi opinión, mucho más divertido de investigar. Tiene muchas facetas y está tan entreverado de mitos y equívocos que estos han acabado convirtiéndose en parte de su tejido. Sin embargo, en su esencia, tal y como confesaba John Coustos, radica una secreta teatralidad que nace a las puertas de un templo, fuera del tiempo y del espacio...

2

En ningún lugar. La extraña muerte de Hiram Abif

Un hombre con mandil y una espada en la mano te pide que le entregues el dinero, las llaves y el teléfono, toda la metalistería que ancla tu persona al mundo exterior. Te venda los ojos. Notas que te recogen la manga derecha y la pernera izquierda de los pantalones hasta la rodilla. Te sacan el brazo de la manga izquierda de la camisa y te dejan el pecho al descubierto. Te meten por la cabeza una cuerda con un nudo corredizo.

Das un paso al frente. Tu vida como masón acaba de empezar.

© British Library Board. Todos los derechos reservados

Lo que sigue es un boceto de lo que experimenta un aspirante a masón cuando se ha preparado de este modo para cruzar por primera vez el umbral de una logia. Las ceremonias que describo aquí se asemejan mucho a lo que vivió John Coustos en la Rainbow Coffee House de Fleet Street. Sucesivos ritos marcan la iniciación de un hombre y su paso de un estatus a otro dentro de la masonería. Esas señales de estatus se conocen como «grados». Los secretos son cruciales para la teatralidad de los rituales de los grados masónicos.

Los inquisidores de Lisboa calificaban los rituales de «ridículos». A lo largo de los siglos, numerosos escritores satíricos han coincidido con ellos. Por tanto, aunque sería muy fácil mofarse del ritual masónico, no resultaría en modo alguno original. Cuanto más he aprendido sobre la francmasonería, más incómodo me han hecho sentir ciertas burlas, porque, al impedir ver lo mucho que se parecen a nosotros, reprimen nuestro deseo de conocer las historias de los masones.

Cuando nos reímos de los rituales de otros, olvidamos hasta qué punto está invisiblemente ritualizada nuestra vida: hábitos como aplaudir para mostrar reconocimiento, estrecharnos la mano cuando nos conocemos o decir «salud» cuando alzamos una copa. Por materialistas que seamos, por informatizados que estemos y por más que creamos en la selección natural y el Big Bang, nunca desaparecerá la necesidad de la influencia estructuradora del ritual. Nacimientos, matrimonios y muertes: nadie se siente adecuadamente engendrado, emparejado o despedido sin algún tipo de ritual.

Un masón comprende mejor que cualquiera de nosotros la magia de un rito bien ejecutado. Los ritos de iniciación nos dicen, de manera más insinuante que cualquier otra experiencia, que nos hemos convertido en alguien nuevo. Los rituales unen a la gente porque son una experiencia compartida en un marco de referencia común. Sin embargo, las ceremonias también suelen hacernos desconfiar de quienes ritualizan de maneras distintas. Aunque no soy religioso en absoluto, me crie en la cultura del anglicanismo. Por tanto, la gente como yo de entrada considera estrambóticos el hach musulmán (el peregrinaje a La Meca), el Brit Milá judío (el rito de la circuncisión) o un sacrificio védico hindú. Quienes desconozcan el ritual masónico y la terminología que utiliza, lo considerarán cuando menos opaco. Son necesarias pequeñas dosis de paciencia y empatía. Por suerte, aunque los francmasones deben pasar mucho tiempo memorizando todos los discursos y movimientos de lo que ellos denominan sus «trabajos», nosotros solo necesitamos conocerlos someramente para disfrutar de la historia masónica.

Una vez que el candidato entra en la logia con los ojos vendados, le piden que se arrodille para decir una oración. Después, debe rodear tres veces la sala antes de ser presentado a las máximas autoridades, que certifican que cuenta al menos veintiún años y que tiene «buena reputación» y ha «nacido libre».

Por indicación del maestro de la logia, el candidato hace una serie de promesas, sobre todo que cree en algún dios y que su deseo de convertirse en masón no obedece a «razones mercenarias u otros motivos indignos».

Luego echa a andar. El candidato da tres pasos al frente, cada uno más largo que el anterior, buscando el empeine con el talón para describir un ángulo recto, de modo que los pies formen una escuadra. Inmediatamente después, el candidato debe formar otra escuadra con las piernas, arrodillándose ante un altar con la rodilla izquierda descubierta y colocando el pie derecho hacia delante. Luego le piden que ponga una mano sobre la Biblia, el Corán o cualquier «libro de la Ley Sagrada» que elija. En ese momento, jura no plasmar jamás por escrito los secretos masónicos que está a punto de conocer. Los castigos por desvelar los secretos de los masones son escalofriantes: «So pena mínima [...] de que me degüellen, me arranquen la lengua de cuajo y entierren mi cuerpo en la arena del mar a poca profundidad, a una distancia de un cable de la costa, donde la marea fluctúa dos veces en veinticuatro horas». Una vez que ha pronunciado esas palabras y ha sellado su juramento besando el libro de la Ley Sagrada, se ha convertido en un masón «neófito». Entonces le quitan la venda de los ojos y le dicen que en la francmasonería existen tres grandes «luces emblemáticas». La primera está abierta sobre el altar, delante de él, y es común a todas las grandes religiones del mundo: el libro de la Ley Sagrada, que es una guía de fe. La segunda y la tercera son los símbolos de la masonería, exhibidos en edificios, mandiles e insignias de todo el mundo: la escuadra, que representa la rectitud, y el compás, una imagen de autocontrol.

© British Library Board. Todos los derechos reservados

En ese momento, ayudan al iniciado a ponerse en pie y lo invitan a situarse a la derecha del maestro, momento en el cual puede devolver la mirada, solemnemente bondadosa, a los hermanos sentados alrededor de la sala. También puede contemplar el interior rectangular de la logia, con su famoso suelo de baldosas blancas y negras. En la época de Coustos, el patrón de tablero de ajedrez se dibujaba normalmente con tiza, tal como explicó a los inquisidores.

El mobiliario de la logia despierta la curiosidad del iniciado. Por ejemplo, dos columnas independientes con esferas encima, las cuales llegan casi a la altura del hombro. Alrededor del altar sobre el que descansa el libro de la Ley Sagrada hay tres velas apoyadas en columnas en miniatura. Cada columna tiene un diseño distinto. Una está coronada por el elaborado follaje del orden arquitectónico corintio. Las otras dos son una columna jónica y otra dórica. Obviamente, todo esto encierra un simbolismo masónico. Sin embargo, en esta fase del proceso, el maestro se limita a explicar lo que significan las velas (las «luces menores», tal como se conocen en la jerga masónica), que representan las tres guías que acompañarán al iniciado en su vida masónica: el sol, la luna y el maestro de la logia. En palabras de Coustos, esto obedece «a que el sol da luz al día y la luna a la noche, y de ese modo debe gobernar y dirigir el maestro a sus oficiales y aprendices».

© British Library Board. Todos los derechos reservados

El maestro continúa con la lección. La francmasonería tiene varios grados, del cual este, conocido como «aprendiz», es solo el primero. Así pues, el hermano recién iniciado deberá someterse a más rituales. Por ahora, se le permite conocer el signo, el toque y la palabra, como los llaman los masones.

El signo, un recordatorio de los castigos a los que se enfrenta quien desvele misterios masónicos, consiste (según confesó Coustos) en «llevarse la mano derecha a la garganta como si fueras a degollarte».

El toque es conocido para el resto de nosotros como el apretón de manos masónico. Su objetivo, en palabras de Coustos, es que un masón «sea reconocido en cualquier lugar del mundo por los otros hermanos y que pueda protegerse de quienes no lo son». El maestro enseña el apretón de manos colocando el pulgar en el primer nudillo del dedo índice del iniciado.

© British Library Board. Todos los derechos reservados

Finalmente, la palabra es BOAZ, esto es, el nombre de una de las dos columnas situadas a la entrada del templo de Salomón, tal como describe el libro de los Reyes. La francmasonería extrae muchos de sus símbolos del templo de Salomón y sus constructores. Esta palabra es tan secreta que los masones solo pueden decírsela unos a otros y jamás pronunciarla entera. Por supuesto, Coustos se lo contó todo a sus captores. BOAZ también tiene un significado simbólico: representa la fuerza.

Después, el nuevo masón debe ser presentado a los oficiales de la logia, intercambiando en todo momento con ellos el signo, el toque y la palabra. Esto permite que le entreguen el mandil masónico de piel de carnero.

Una vez que ha prometido contribuir al bienestar de los masones en apuros y sus familias, sería comprensible que el iniciado pensara que el proceso está a punto de terminar. Sin embargo, todavía debe conocer las herramientas simbólicas adecuadas para el grado de aprendiz: se trata de una regla de unos sesenta centímetros, un mazo y un cincel, y al masón le recuerdan metafóricamente la importancia de aprovechar bien el tiempo, trabajar duro y perseverar. Asimismo debe conocer otros símbolos y nombres abstractos. Muchos guardan relación con la verdad, el honor y la virtud, así como la prudencia, la templanza, la fortaleza, la benevolencia y la caridad. A ello hay que añadir la fidelidad, la obediencia y, por supuesto, el secretismo. Al iniciado le anuncian más normas, como la obligación de no «subvertir la paz y el buen orden de la sociedad».

Finalmente llega un extenso rito que marca el cierre de la reunión de la logia, con más signos, oraciones, aplausos (conocidos como «baterías»), pronunciamientos solemnes y movimientos dignos. En ese momento, después de al menos una hora de ceremonias, los hermanos asisten a una comida festiva.

Mientras el recién iniciado come y bebe hasta saciarse, es posible que se pregunte a qué venía tanto alboroto. Las solemnes tareas y las terribles advertencias debían otorgarle supuestamente un lugar en un grupo de hermanos elegidos para custodiar secretos trascendentales. Se ha unido al grupo, pero ¿dónde están los secretos? Lo único que ha descubierto son secretos sobre secretos. Conoce el signo, el apretón de manos, la contraseña y demás, pero lo único que se desprende de todo ello es la idea de que debe intentar ser un miembro decente.

El iniciado piensa que tal vez deberá esperar a que lleguen los siguientes grados de iluminación. Sin embargo, cuando eso ocurre al cabo de un tiempo, los ritos de iniciación que conmemoran su entrada en el segundo y tercer grado de la francmasonería —conocidos como «grado de compañero» y «grado de maestro»— son más de lo mismo, pero con algunas variaciones.

En la ceremonia del segundo grado (o grado de compañero), preparan al candidato dejándole la rodilla y el pecho derechos al descubierto, a la inversa que en el primer grado. El segundo apretón de manos masónico consiste en presionar con el pulgar el nudillo del dedo corazón en lugar del nudillo del dedo índice. Los mensajes morales son igual de simples que en el primer grado, aunque un poco distintos: al candidato le dicen que, además de ser un compañero decente, debe intentar conocer el mundo. El iniciado hace el juramento so pena de que le abran el pecho, le arranquen el corazón y este sea devorado por los buitres. La palabra es JACHIN, el nombre de la otra columna del templo de Salomón.

© British Library Board. Todos los derechos reservados

Al candidato al tercer grado (maestro masón) lo preparan quitándole por completo la camisa y dejándole ambas rodillas al descubierto. El apretón de manos consiste en separar los dedos entre el corazón y el anular como si fuera el doctor Spock. El castigo por romper el juramento conlleva que el hermano sea cortado en dos y que sus intestinos sean quemados; después, las cenizas serán esparcidas sobre la faz de la tierra. La palabra es MAHABONE. Su significado resulta incierto, pero hay quienes aseguran que significa «la puerta de la logia está abierta» en un idioma no especificado.

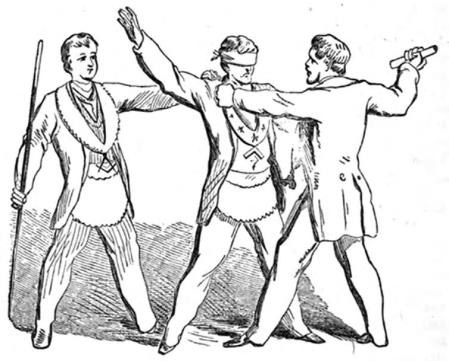

La ceremonia del grado de maestro es la más importante de las tres, el clímax del proceso para convertirse en francmasón. Es mucho más extensa que las dos anteriores y su temática es la muerte. Sin embargo, parece bastante divertida. Los hermanos representan una pequeña obra teatral sobre el asesinato de Hiram Abif, el arquitecto del templo de Salomón. Según cuenta la historia, al negarse a desvelar los secretos de un maestro artesano, Hiram fue asesinado a golpes en la cabeza. El candidato interpreta al arquitecto: le gritan, lo zarandean ligeramente y, después, lo «entierran» en una bolsa de lona para cadáveres, que es llevada en procesión por la logia. Al final, Hiram Abif resucita gracias a la magia del apretón de manos del maestro masón y un abrazo masónico especial que da la vida.

© British Library Board. Todos los derechos reservados

© British Library Board. Todos los derechos reservados

Un candidato al grado de maestro masón recibe una paliza ritual en un intento por obligarlo a divulgar secretos masónicos.

El secretismo está triplemente encerrado en los grados que marcan el acceso de un hombre a una logia masónica: la existencia de los rituales es secreta; durante dichos rituales, se hacen varios aterradores juramentos de secretismo, y los propios secretos se esconden detrás de símbolos. La ceremonia del grado de maestro culmina cuando sale a la luz el secreto más profundo y terrible. Y el secreto último de la francmasonería es... que la muerte es algo muy serio y pone las cosas en perspectiva.

Y eso es todo en realidad. A pesar de los estratos y pliegues de misterio, la promesa de la francmasonería de revelar verdades ocultas es, de hecho, un envoltorio para unas cuantas verdades crueles. La masonería, tal y como explica el ritual del segundo grado, es nada más y nada menos que un «sistema peculiar de moralidad envuelto en alegorías e ilustrado con símbolos».

Con independencia de lo que hayamos oído sobre masones de trigésimo tercer grado o similares, en la masonería no existen grados más altos que el de maestro, el tercer grado. Sin embargo, con el tiempo, algunos hermanos entusiastas han desarrollado un gran número de «grados paralelos», de los cuales el rito escocés, con sus treinta grados más, es el de mayor complejidad (en las islas británicas se conoce como «rosacruz»). Por ahora, debemos recordar que esos grados paralelos son tan solo variaciones que se escinden de los tres grados principales que acabo de describir. Cuando le pregunté a un masón por qué se había embarcado con tanto entusiasmo en la consecución de numerosos grados paralelos, se limitó a responder que «es adictivo». Ninguno entraña grandes novedades: todos se basan en la misma mezcla de alegoría, reglas morales comunes y corrientes y un sentido ceremonial de la unidad. Pero existe un enorme margen para un uso imaginativo de símbolos y espléndidos disfraces.

Igual que no deberíamos despreciar lo cautivadoras que son las ceremonias de la francmasonería, tampoco deberíamos ver como algo trivial la moralidad y la filosofía que los masones expresan en sus rituales. Los significados que se ocultan detrás del simbolismo pueden parecer singularmente convencionales: sé buena persona, intenta estar bien informado y demuestra tolerancia religiosa. Sin embargo, en comparación con las ideas peligrosamente disparatadas que venden muchas religiones ortodoxas —quemar brujas, matar a infieles, estigmatizar a los pecadores—, los preceptos que deben obedecer los masones son reconfortantes.

Los masones insistirán en que su hermandad no es una religión. Otros podrían responder que, si hay ceremonias y símbolos como en una religión y ahondan en el mismo territorio moral y espiritual que una religión, decir que no es una organización religiosa es hilar muy fino. Quizá baste con describir la masonería como una especie de religión de segundo orden: otorga libertad de conciencia, lo cual permite al individuo tomar sus propias decisiones sobre los misterios teológicos, a la vez que ofrece un contexto para vivir juntos en una paz espiritualmente constructiva. Sería fácil reírse de ello, pero es más difícil desautorizarlo. Muchos masones también hacen numerosas obras de beneficencia.

Cuando John Coustos confesó todo esto, los inquisidores portugueses reiteraron en varias ocasiones que lo consideraban una persona «creíble». Al menos hasta que le preguntaron cuál era el propósito de los rituales. Esto es lo que anotaron:

[Coustos] dijo que el único fin [de los rituales] es mantener el secretismo que deben respetar todos los miembros.

Pregunta: Si, como él dice, el único motivo para dichas normas y otras ceremonias es fomentar el secretismo, ¿cuál es el propósito último de ese secretismo en vista de los estrictos e inusuales castigos que imponen? [...]

[Coustos] dijo que el propósito último de esos procedimientos era el secretismo.

El objetivo del secretismo masónico es el secretismo; en realidad, no pretende ocultar nada. Dicho de otro modo, el elaborado culto al secretismo de la francmasonería es una ficción ritual. Todos los castigos truculentos que implica la ruptura de un juramento son puro teatro y nunca se llevan a cabo. Como cabría esperar, para los inquisidores, esa parte de la confesión de Coustos fue «breve, esquiva y engañosa». Ese es el motivo por el que lo torturaron: porque la verdad acerca de la masonería resulta absolutamente decepcionante.

Aunque Coustos no era el héroe que afirmaba ser, hay que reconocerle por siempre que no se inventara nada para satisfacer las expectativas de los inquisidores. Le habría sido fácil idear algún abominable sacrilegio para que los torturadores no creyeran que habían estado perdiendo el tiempo. Cuando Tommaso Crudeli, un masón italiano, fue arrestado por la Inquisición de Florencia más o menos por la misma época, la acusación contra él se basaba en las afirmaciones de otro miembro, según el cual los reclutas eran masturbados por un hermano de mayor rango y luego eran obligados a firmar un espeluznante juramento con su propio semen: supuestamente, se comprometían a cometer cualquier delito, con la única salvedad de la sodomía. Por tanto, Coustos en cierto modo sí fue un mártir: del anticlímax. Pero, desde entonces, otros masones como él, y enemigos de la masonería como los inquisidores, se han rendido al impulso de ver mucho más en el secretismo masónico de lo que realmente hay. Esa es la ironía que impregna muchas de las historias que siguen. Aunque, en sentido estricto, el secretismo masónico es poca cosa, sí han sido muchas las interpretaciones que de él han hecho los hermanos y sus enemigos a lo largo de la historia y en todo el mundo.

3

Edimburgo. El arte de la memoria

G DE...

Los símbolos más importantes que utilizan los masones en sus rituales —los mandiles y las columnas, las escuadras y las palas— se derivan del trabajo de los mamposteros. Los francmasones creen que, además de tener un significado moral, esos objetos también cuentan una historia sobre el origen de la masonería en la vida de los artesanos medievales. La historia narrada en innumerables guías sobre la masonería es que la hermandad nació de los gremios de mamposteros de la Edad Media. El sustantivo craft, utilizado en inglés como sinónimo de masonería, significa «oficio». A los francmasones les gusta la idea de que son descendientes directos de los mamposteros medievales. Eso los vincula con los constructores de grandes catedrales como las de Salisbury, Lincoln y York Minster, una idílica visión de sus orígenes.

Sin embargo, llegado el momento de intentar demostrar cómo los gremios se convirtieron en logias masónicas, los historiadores especializados se han enfrentado a numerosas dificultades, ya que los mamposteros medievales eran especialmente ineptos a la hora de crear gremios. En la Inglaterra de los siglos XIV y XV, casi todos los oficios respetables de las ciudades tenían un gremio propio: los carniceros, los panaderos y los fabricantes de candelabros. Cualquier oficio curioso de antaño contaba con un gremio arraigado: zapateros y herreros, toneleros y peleteros... Todos los oficios excepto los mamposteros.

El motivo era que no había trabajo suficiente. La mayoría de los edificios de la Inglaterra medieval no estaban hechos de piedra, sino de una mezcla innoble de ramitas, paja, arcilla y estiércol. No había tanta demanda para los servicios de los mamposteros como, por ejemplo, para los de los carpinteros y los techadores. A consecuencia de ello, en casi ningún sitio había mamposteros suficientes para jugar una partida de dados decente y menos aún para formar un gremio. Cuando los mamposteros estaban organizados, normalmente se unían a otros hombres del oficio de la construcción, en particular los carpinteros.

Los mamposteros llevaban una vida errante, moviéndose de un lado a otro, y se congregaban en los infrecuentes lugares y momentos en los que se requería la construcción de un puente o de una casa de piedra. En muchos casos, existía una delgada línea entre un mampostero y un peón corriente. Cuando había grandes proyectos —un castillo, una abadía o una catedral— se reclutaba a una gran cantidad de mamposteros llegados desde muy lejos. Con mucha frecuencia, el reclutamiento era obligatorio. Eran liderados por un capataz, contratado por el rey o por el obispo. Esos mamposteros de élite también eran itinerantes, pero individualmente muy poderosos. Por tanto, a menudo era imposible que un gremio convencional los representara a ellos y a la masa obrera.

Un hecho incontestable es que, de los muchos artesanos de la Inglaterra medieval, los mamposteros eran los menos proclives a que su sindicato sobreviviera al paso de los siglos y se convirtiera en una fraternidad como los francmasones. Durante generaciones, los historiadores de la masonería no han logrado demostrar un vínculo entre lo que ellos denominan «mamposteros obreros» —hombres con cinceles y plomadas, con músculos y callos— y los «masones especulativos» de la actualidad, hombres cuyas herramientas entrañan un significado filosófico en lugar de un uso práctico.

Si los gremios de la Edad Media no son el eslabón entre la mampostería obrera y la masonería especulativa, ¿qué lo es? Solo podemos acercarnos un poco a una respuesta cuando no observamos la realidad de la vida laboral de los mamposteros medievales, sino su cultura e historias, cuyos elementos fueron integrados más adelante en la francmasonería.

La vida colectiva de todos los oficios medievales era rica en reglamentos, rituales y mitos. Había ritos de iniciación que superar. Había juramentos solemnes y aterradores para proteger secretos profesionales y reforzar la solidaridad. Había leyes y contraseñas que memorizar, algunas de ellas concebidas para ahuyentar a los impostores que pudieran presentarse a las puertas de la ciudad en busca de trabajo. Había días festivos y de guardar. Y también había fábulas: los artesanos que fabricaban calzado de lujo creían que, después del martirio, los huesos de su patrón, san Hugo, se convirtieron en herramientas de zapatero.

Mamposteros de toda Gran Bretaña compensaban la debilidad de su gremio con una serie de reglamentos, símbolos y mitos muy complejos. Conocidos como «antiguos deberes», este acervo popular de los mamposteros era memorizado y transmitido oralmente. Dado que la memoria humana es falible, el contenido de los antiguos deberes variaba enormemente a medida que se añadían y eliminaban detalles, que luego eran distorsionados y olvidados. De vez en cuando, se anotaba una versión de los antiguos deberes. El primer texto escrito que ha sobrevivido a ese caótico proceso es en verso, lo cual hacía que sus ochocientas veintiséis líneas fueran bastante más fáciles de memorizar. Entre los masones de todo el mundo es conocido como Poema regius. Sus orígenes y fecha son inciertos, aunque probablemente nació en Shropshire hacia 1430.

Las normas que enumeran los antiguos deberes sirven de referencia para los artesanos medievales. Van desde consejos genéricos sobre buenos modales (no decir palabras malsonantes en la iglesia, no sonarse la nariz con la servilleta) hasta reglas destinadas específicamente a gobernar la vida laboral de los mamposteros. Así, un capataz debe pagar justamente a sus hombres y salvaguardar la calidad del trabajo. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo de los antiguos deberes de los mamposteros y lo que nos sitúa en la senda de lo que acabaría convirtiéndose en la francmasonería es la mitología, una historia de cómo la mampostería nació en los albores de los tiempos y fue transmitida por grandes trabajadores a lo largo de los siglos.

Los dramatis personae de la historia se extraen de una amplia variedad de fuentes: pensadores griegos de la Antigüedad se codean con algunas de las largas barbas del Génesis y el libro de los Reyes. Ciertas figuras son muy importantes, ya que más adelante serían incorporadas a las leyendas de la masonería. Una de ellas es Hermes Trismegisto, un hombre culto que, tras el diluvio de Noé, redescubrió las reglas geométricas de la mampostería, que antecesores suyos habían tenido a bien tallar en dos columnas de piedra. Euclides, el matemático griego, es el siguiente gran mampostero de ese linaje, pues enseñó a los antiguos egipcios todo lo que sabían sobre el oficio: de ahí las pirámides. Luego está Salomón, que contrató a cuarenta mil mamposteros para construir su templo, ese gran compendio de habilidad y aprendizaje en materia de albañilería. Su jefe de obras provenía de Tiro, y en versiones posteriores de la historia recibiría el nombre de Hiram Abif, el mismo Hiram Abif que acabó teniendo un papel protagonista en el ritual del tercer grado masónico.

La mitología de los mamposteros es grandilocuente: un grupo heterogéneo de artesanos estaba otorgándose un linaje tan ancestral y poderoso como el de cualquier dinastía monárquica. También tenían pretensiones intelectuales muy elevadas. Los antiguos deberes asocian el oficio de los mamposteros a la ciencia de la geometría: por eso Euclides, el matemático de la Grecia antigua, conocido como el «padre de la geometría», era importante. Los mamposteros consideraban que la mampostería y la geometría eran lo mismo, y esta última era algo muy serio. Junto con la gramática, la lógica, la retórica, la aritmética, la música y la astronomía, la geometría constituiría el programa troncal de las universidades medievales. De hecho, los antiguos deberes argumentaban que la geometría-mampostería era el campo de conocimiento humano más prestigioso. Los francmasones siguen reverenciando la geometría como una metáfora del orden fundamental del universo. En inglés, la G mayúscula que a menudo acompaña a la escuadra y el compás como insignia masónica significa Geometría y Dios [God].

Teniendo en cuenta todo esto, aún estamos muy alejados de establecer una verdadera conexión histórica entre los antiguos deberes y la masonería (esto es a lo máximo que llegaron los historiadores de la masonería al intentar vincular a los mamposteros ingleses del medievo con los francmasones actuales).

Tras varios siglos de desconcierto (del cual, como veremos, los masones del siglo XVIII son los máximos responsables), no afloró una crónica convincente sobre los orígenes de la masonería hasta hace unos años. El gran avance llegó con un estudio académico publicado en 1988. Lo que entendemos ahora es que los orígenes de la francmasonería no son medievales, sino que datan de una época en la que el mundo medieval estaba desgarrándose para dar paso a la modernidad. Asimismo, la creación de la masonería no tuvo lugar en la Inglaterra medieval de gremios y catedrales góticas, sino en la corte renacentista de Edimburgo, la capital de Escocia.

EL SALOMÓN DE ESCOCIA

La Reforma dividió Europa en dos. Hasta 1517, la Iglesia católica había sido el único camino que conducía a Dios y el único garante de la autoridad de los reyes. Roma ocupaba el centro de la cristiandad. En todo el continente, las grandes catedrales góticas, con su imponente permanencia, proclamaban un orden de los asuntos humanos inspirado en los cielos.

Entonces llegaron el ataque de Lutero y el nacimiento del protestantismo. El cristianismo quedó irreparablemente fisurado. Algunos monarcas rompieron con Roma y dio comienzo una época de guerras religiosas. El hambre de nuevas ideas y el papel impreso que las divulgaba inundaron todo el continente. En media Europa, aspectos de la fe hasta el momento incuestionables, como la doctrina del purgatorio y la veneración de reliquias e iconos, eran considerados obra del anticristo.

En Escocia, la Reforma llegó tarde y con fuerza. A partir de 1560, los edificios religiosos sintieron todo el impacto del nuevo fervor. Los protestantes escoceses eran conocidos por la furia con la que destruían estatuas, vitrales y ornamentos de piedra que idolatraban al diablo. La catedral de San Andrés, el edificio eclesiástico más grande del país y exquisito resultado de un siglo y medio de ferviente trabajo, fue destrozada y abandonada. En Edimburgo, una multitud saqueó y destruyó la abadía de Holyrood, el panteón de los reyes. Los fieles de la nueva Iglesia protestante creían que a Dios le gustaba que sus lugares de culto fueran descarnadamente austeros; un simple rectángulo con paredes de piedra bastaría. Por ello, los mamposteros escoceses tenían más motivos que la mayoría para sentirse consternados por la Reforma. No había catedrales, monasterios o iglesias elaboradas que construir y mantener. La pérdida de un cliente como la Iglesia fue un desastre.

Para empeorar las cosas, el desmoronamiento de la autoridad de la corona puso freno a importantes proyectos monárquicos de construcción. El rey Jacobo VI de Escocia era, en todos los sentidos, hijo de la Reforma, y tuvo una infancia tumultuosa incluso para los criterios de la época. Su madre era María I de Escocia, una mujer católica que se vio obligada a exiliarse cuando contr

Libros

Libros Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Novela romántica

Novela romántica Poesía

Poesía Biografías

Biografías Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia Autoayuda

Autoayuda Espiritualidad

Espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor

Cómic de autor Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómic infantil

Cómic infantil Cómic de humor

Cómic de humor Cómics de influencers

Cómics de influencers Cómic

Cómic Manga

Manga Literatura juvenil

Literatura juvenil Arte, música y fotografía

Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud

Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales

Biografías e historias reales Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Bolsillo

Bolsillo Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Revista lengua

Revista lengua Tienda: Perú

Tienda: Perú