1

Una dieta para toda la vida

La dieta Smartfood trata de alimentos extraordinarios. Son treinta alimentos comunes, pero a la vez tan especiales que, además de proteger nuestro cuerpo, pueden llegar a dialogar con el ADN y hasta conseguir que los genes del envejecimiento enmudezcan.

Algunas de sus moléculas frenan el deterioro inscrito en cada célula debido a que imitan los efectos del ayuno en la longevidad. Los últimos estudios demuestran, en efecto, que cuantas menos calorías se ingieren, más tiempo se vive y más se evitan las enfermedades de la tercera edad. Con determinados alimentos, sin embargo, comemos y es como si no comiésemos.

Si dejamos que se funda en nuestra boca un trozo de chocolate negro estamos alargando nuestra existencia. Si saboreamos una fresa, retrasamos el ocaso.

Es todo mucho más complejo, pero va en este sentido. Los investigadores del proyecto SmartFood del IEO (Instituto Europeo de Oncología) de Milán, dirigidos por Pier Giuseppe Pelicci y Lucilla Titta, han seleccionado treinta alimentos y categorías de estos de los que es smart, inteligente, no prescindir, y que son:

—Longevity smartfoods, alimentos capaces de imitar la restricción calórica e influir en los caminos genéticos que regulan la duración de la vida.

—Protective smartfoods, alimentos inteligentes porque contienen sustancias que protegen de las enfermedades.

Estos portentos de la mesa tienen otra ventaja: la de cuidar la línea. Las espinacas, por ejemplo, protegen del cáncer de mama, pero también sacian. Los cereales integrales moderan el apetito, reducen la absorción de grasas y protegen del cáncer de colon. Comiendo los alimentos indicados no se corre el riesgo de excederse en cantidad y calorías. La salud y el peso ideal van de la mano.

La dieta sigue los mismos principios. No es una dieta para fanáticos, víctimas de la ración que se pesa en la báscula o de las privaciones que fortalecen el espíritu. No es que de pronto, una mañana, se haya despertado algún gurú con la revelación de una fórmula de adelgazamiento para lucir un cuerpo perfecto.

La visión nutricional que se expone en este libro se basa en el trabajo de centenares de investigadores de todo el mundo que han dedicado su tiempo a estudiar en el laboratorio cómo algunos grupos químicos logran desbaratar mecanismos perjudiciales desde el plato. Tras analizar los principales estudios, y profundizar en sus resultados, el equipo SmartFood ha decidido cultivar un filón propio y original. Y propone una nueva cultura alimentaria.

LA NUEVA CULTURA SMART

Actualmente, la relación con la comida está dominada por filosofías e ideologías. No es malo, al contrario, tener una Weltanschauung propia, una concepción del mundo que abarque nuestra relación con la alimentación.

El vegetarianismo va en aumento. En la India, su patria (por cuestiones religiosas, entre otros motivos), lo sigue aproximadamente el 30 % de la población, y en Italia el 7,1 (datos de Eurispes, 2014). Según las estimaciones de la British Vegetarian Society, cada semana se suman a esta opción al menos 2.000 ingleses. Las personas que no comen carne, o ni carne ni pescado, se mueven por principios éticos, ya que consideran que es necesario respetar a los animales y que no hay que agravar los desequilibrios ecológicos debidos al elevado coste energético de la ganadería intensiva. Los veganos rechazan incluso los productos de origen animal: nada de leche, ni de huevos ni de miel.

El movimiento internacional Slow Food se basa en consumir productos locales, de kilómetro cero, vinculados a la tradición; productos apreciados por el consumidor, mimados por el productor y respetuosos con el medio ambiente, en contraste expreso con el fast food, de origen estadounidense, basado en la costumbre de devorar platos preparados y servidos con la misma rapidez.

El mercado de los productos artesanos y de alta calidad empieza a cobrar importancia.

Ahora bien, si dejamos de lado por un momento las repercusiones económicas, la ideología o los valores morales, aunque sean tan nobles como los del vegetarianismo, queda una pregunta crucial: los alimentos que defiende un determinado sistema ideológico, ¿tienen efectos neutros, negativos o positivos en la salud humana?

La cultura Smartfood aspira a ser una brújula, un referente para distinguir entre lo bueno, lo no tan bueno y lo malo en la mesa, basándose en los datos científicos de que se dispone. Se puede tomar la decisión de prescindir por completo de los filetes, ciñéndose a las palabras de Leonardo da Vinci: «Llegará un día en que el hombre ya no tendrá que matar para comer, y la muerte de un solo animal se considerará un delito grave». Lo que no puede afirmarse es que un poco de carne roja sea mala para la salud: el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer (World Cancer Research Fund) solo aconseja limitarla. La dieta Smartfood, por su parte, no aconseja su consumo, aunque solo sea por una cuestión de sostenibilidad ecológica: no cabe duda de que la ganadería intensiva al servicio de la producción de carne hace aumentar la contaminación y, en ese sentido, dista mucho de ser lo ideal para la salud del planeta y de los hombres que lo habitan.

Por lo que respecta a los productos artesanos, tiene sentido conocer la historia de un alimento y controlar su recorrido hasta nuestra mesa, pero hay que considerar que por mucho que las salchichas se ajusten a la tradición, no dejan de ser salchichas, y muy sanas no son.

También es conveniente no bajar la guardia ante la enorme oferta alimentaria de las sociedades industrializadas, los productos envasados que nos tientan desde las estanterías de los supermercados. El exceso de azúcares, sal y grasas es muy perjudicial.

La dieta Smartfood diferencia entre hechos y mitos y se basa en los resultados de las investigaciones científicas dignas del mayor crédito, que ya adaptará después cada persona a sus propias opciones, sean vegetarianas o slow.

Es una dieta pensada para el bienestar. Sin descuidar el placer ni la buena compañía, la alimentación smart trata de proteger y mejorar la salud, evitar el sobrepeso, prolongar la juventud y prevenir patologías que van unidas al envejecimiento, es decir, los tumores y las enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurodegenerativas.

Es una dieta científica, en el sentido de que se fundamenta en los datos de que disponemos actualmente. Los treinta superalimentos son los pilares de un modelo cuyos preceptos se apoyan en bases documentadas y sólidas.

Es una dieta personal. Se adapta a las preferencias de cada persona, a su estilo de vida, su salud y sus condicionantes familiares. Impera la autogestión: una vez que el individuo dispone de los instrumentos, a él compete decidir cuándo, cuánto y qué come, a partir de sus propias capacidades y de sus conocimientos. Sin ir en contra de los principios en los que cree. La dieta Smartfood es conciencia, no ideología.

Este no es el libro apropiado para quien busque las típicas tablas de calorías, gramos de una ración y prohibiciones terminantes de los regímenes de usar y tirar. Los programas alimentarios provocan hartazgo, cuando no son dañinos. La dieta Smartfood es para siempre.

La dieta recupera su etimología: dìaita, que según los griegos de la Antigüedad era la mejor manera de vivir para mantenerse sano. Aquí se presentan los medios para confeccionar el menú que cada persona usará como le parezca. Y el punto de vista es individual, en el que psique y cuerpo se embarcan en un viaje conjunto. Un viaje de libertad, conocimiento y alegría.

UN HIMNO A LA LIBERTAD

La dieta Smartfood es un canto a la libertad. Parece mentira que se pueda cambiar desde la mesa el destino inscrito en el genoma, en el patrimonio genético, pero los últimos descubrimientos están iluminando fronteras que eran impensables hasta hace pocos años, al revelar que las sustancias de determinados alimentos son capaces de convencer a los genes para que trabajen más o menos. De despertarlos o dejarlos dormir depende que se retrase el envejecimiento y se eviten dolencias, achaques y sobrepeso, incluso aunque tengamos predisposición a padecerlos.

Así como la mente emprende sus caminos autónomos, y vuela cruzando pensamientos y creando nuevos enlaces neuronales, el organismo puede tratar de desembarazarse de las cadenas genéticas. Lo hace con sus medios. Si se mueve, si se apodera de los nutrientes adecuados, logra tomarse la revancha sobre los rasgos de ADN que querrían que fuera obeso, o que tuviera la tensión alta, por ejemplo. Nuestro carácter único se define también por lo que comemos.

Está claro que no somos dioses. Nuestro paso por la Tierra, al menos de momento, viene marcado con la palabra «fin» en los créditos iniciales, y la madrastra Naturaleza, que tan antipática le era a Leopardi, sigue tomándonos a todos como blanco de una broma insoslayable.

Sin embargo, basándonos en nuestro instinto principal, el de sobrevivir, hemos erigido un edificio de conocimientos para alejar cada vez más los límites. Según la OMS, en España, desde 1999 la esperanza de vida ha aumentado una media de cuatro años (80 en el caso de los hombres y 85 en el de las mujeres). El único país que nos supera es Japón, donde se llega a los 84.

Están abriéndose las puertas a métodos de prevención inexplorados y a programas pensados para reducir los perjuicios del envejecimiento. La condición humana, mientras tanto, alcanza nuevas cotas: el Homo sapiens, perdido en el universo, polvo de estrellas, en pocos milenios ha logrado comprender su esencia, el ADN, al punto de poder plasmarla. Los alimentos smart son una pequeña parte de esta ciencia al servicio del libre albedrío.

Somos lo que hemos heredado y que los cromosomas custodian dentro de cada célula de nuestro cuerpo, pero también somos lo que elegimos ser cada vez que, por ejemplo, nos llevamos a la boca el tenedor. Lo intuyó hace más de un siglo el filósofo alemán Ludwig Feuerbach: «La comida se convierte en sangre y la sangre en corazón y cerebro, en materia de pensamientos y sentimientos. El alimento humano es la base de la cultura y del sentimiento. Si queréis que el pueblo mejore, no le deis proclamas contra el pecado, sino una alimentación mejor. El hombre es lo que come».

Sería absurdo que la dieta Smartfood concibiera una liberación de las ataduras del patrimonio hereditario y luego hiciera que quien la sigue cayera en la tristeza, al verse prisionero de los esquemas. También es la dieta de la libertad porque cada persona puede articularla en función de sus propios ritmos.

¿Por qué debería imponerse el consumo de acelgas durante la comida y de moras para merendar? ¿Y por qué debería ser obligatorio comer cinco veces al día? No. Es como en el juego del Scrabble: una vez repartidas las letras, cada jugador forma con ellas las palabras que le dictan su cultura y su imaginación. La relación con una parte esencial de y para la vida, como es la comida, solo puede ser personal.

SOLO CIENCIA, SIN GURÚS

La comida no se reduce a un aporte de calorías. ¿Es lo mismo comer un plato de pasta que un filete de carne o un plátano? Evidentemente, no. Cambia la cantidad y las propiedades de los nutrientes, y depende de que haya o no sustancias protectoras y perjudiciales. Por eso es necesario conocer los principios básicos de la nutrición y no limitarse a seguir un programa hipocalórico preestablecido. Un régimen que se centre en la salud tiene que ir más allá del simple cómputo del contenido energético.

La dieta Smartfood empieza en la cabeza y sigue en la mesa: es un estilo de vida y exige ser consciente de lo que se come. Debería ser una regla de oro para todo el mundo. La educación alimentaria tendría que enseñarse en los colegios, como una asignatura más.

Entender cómo somos y por qué la composición de un plato puede hacer que nos encontremos mejor o peor es un viaje apasionante de atención al propio cuerpo. Esta es la premisa de la dieta Smartfood: conocer para poder elegir.

UN CONSEJO

Desconfiar de las noticias sensacionalistas

Hay que tomarse con reserva todas las noticias, incluidas las científicas. He aquí un vademécum para pacientes, curiosos y fanáticos de la salud.

— Esperar: El progreso científico necesita tiempo para obtener resultados convincentes. Ni siquiera los descubrimientos que parecen más verosímiles deben considerarse sólidos hasta su confirmación.

— Consultar con el médico antes de ingerir suplementos o hacer cambios drásticos en nuestra alimentación (como sería la opción vegana, una elección legítima, pero que si no se cuida bastante la dieta puede provocar carencias de vitamina B12).

— Buscar la versión completa de las historias sensacionales: Las noticias televisivas o los artículos de prensa son demasiado breves para sintetizar todos los detalles sobre un tema. Nunca está de más acudir a los estudios publicados en las revistas científicas.

— Desconfiar de las soluciones demasiado fáciles: El organismo humano es una máquina compleja y lo que comemos contiene cientos, o incluso miles, de compuestos muy diversos. La mejor estrategia de prevención hay que buscarla en el estilo de vida en su conjunto, no en un solo alimento.

Las virtudes de los superalimentos han sido comprobadas en las investigaciones, pero no pasaremos por alto las decenas de interrogantes que aún rodean los estudios sobre la nutrición, ya que honran al método científico.

El número de investigaciones es enorme; no en vano las publicaciones sobre dietas y cáncer en 2015 casi alcanzaron por sí solas la cifra de 35.000. ¿Son todas de confianza? No. Hay trabajos discutibles por su método, ya que se basan en muchas ocasiones en estudios clínicos realizados con pocas personas. Algunos extraen conclusiones que contradicen resultados anteriores, mientras que el carácter preliminar de otros no justifica la vehemencia con que se han presentado.

Al cerebro le gustan las certezas. ¡Vaya si le gustan!: se aferra a ellas como la hiedra a la pared. Pero no tiene sentido ponerse en manos de supuestos sabios que proclaman milagros e imparten verdades dudosas.

Ya no estamos en la época de las pócimas. Hay que cultivar un poco el escepticismo y el sentido común. El progreso no se nutre de la magia; requiere de tiempo, esfuerzo, experimentación y comprobación.

AL CEREBRO LE GUSTA LA GRASA Y EL DULCE

Comer es uno de los placeres de la vida. Esto se da por descontado, pero no cuando hablamos de dietas, terapéuticas o de adelgazamiento, pues muchas veces parece que las principales exigencias sean la renuncia y la privación.

La dieta Smartfood da la vuelta a esta idea aconsejando una serie de alimentos, algunos tan deliciosos como las uvas, los guisantes, el chocolate negro o las fresas, que hacen disfrutar al paladar y ayudan al cuerpo a mantenerse sano y con el peso ideal. Sería una insensatez proponer una perspectiva nutricional a largo plazo sin tener en cuenta que sentarse a la mesa es un placer.

Para nuestros antepasados prehistóricos, alimentarse equivalía a sobrevivir. Su vida giraba en torno a la búsqueda de víveres. Perseguían a sus presas y recolectaban los frutos de las plantas. El sustento aplacaba su necesidad primaria y debía de proporcionarles una sensación de bienestar físico. Hace unos diez mil años, el hecho de alimentarse empezó a adquirir tintes simbólicos. Ocurrió después de lo que se ha llamado la «Revolución neolítica», época en que el ser humano abandonó el nomadismo para dedicarse a la agricultura y la ganadería. La vida cotidiana empezó a seguir otras pautas y las relaciones sociales se modificaron. Poco a poco la comida pasó a ser algo en lo que era agradable pensar, al margen de su mero consumo, convirtiéndose en un signo de sociabilidad, creatividad y amor. Así nació la cultura de los alimentos.

Soberanos y terratenientes encargaban suntuosos festines a sus cocineros, pero incluso los platos preparados de cualquier manera por los pobres se convirtieron en exquisiteces que aún hoy son emblemas de las cocinas nacionales.

En resumidas cuentas, la historia de la alimentación es una parte de la historia de la humanidad y, al igual que ella, un reflejo de las desigualdades sociales y las relaciones de poder; historia, por desgracia, todavía hoy hecha de hambre y abundancia y estrechamente ligada a la economía, la política, los desastres naturales, el clima y las guerras.

Por cada zona del mundo donde hay malnutrición, hay otra que convierte la mesa en poesía. La literatura abunda en salsas que la pintura retrata. Hasta un músico como Gioachino Rossini se atrevió a hacer la siguiente metáfora: «El estómago es el maestro de música que refrena y azuza a la gran orquesta de las grandes pasiones; el estómago vacío toca el fagot del rencor y la flauta de la envidia; el estómago lleno golpea el sistro del placer y el tambor de la alegría». Las recetas del compositor de Pésaro dan fe de una inventiva casi equivalente a la de los crescendos de El barbero de Sevilla; no hay más que pensar en el turnedó que lleva su nombre, con solomillo de buey, fuagrás y trufa.

Demos un salto de casi ciento cincuenta años y se nos hará la boca agua al hojear cualquiera de los best sellers de Andrea Camilleri. En El olor de la noche, por citar uno, el comisario Montalbano devora una bandeja de patatas al horno, un plato «que podía no ser nada o serlo todo según la mano que dosificaba los condimentos y creaba una interacción entre la cebolla y las alcaparras, las aceitunas con el vinagre y el azúcar y la sal con la pimienta».

Valga todo ello para corroborar que la comida es un placer, físico y cultural, y que en este sentido por sí sola ya hace que nos sintamos bien. La Organización Mundial de la Salud ha actualizado la definición de «salud»: no es solo la ausencia de enfermedades, sino un bienestar generalizado; es estar a gusto con uno mismo y en las relaciones con los demás y con el mundo. Y respecto a este bienestar, no puede pasar inadvertido el placer de una cena suculenta.

Todos los placeres, sin embargo, tienen un lado oscuro cuando se cruza la frontera que lleva a la obsesión. Una alimentación incorrecta y descontrolada es una amenaza. Actualmente, desde Europa hasta Estados Unidos, la abundancia y difusión de alimentos que no por casualidad se han definido como «basura», a partir de la expresión inglesa junk food, comportan una serie de patologías, desde el cáncer hasta la diabetes.

Por un lado, asistimos a una orgía gastronómica que con los fritos parece prometer, no ya bienestar, sino incluso felicidad. Con todo el añadido de programas de televisión sobre el arte culinario, libros de recetas, webs y blogs acerca del tema. Por el otro, está la alarma, sacrosanta alarma, del mundo científico y de los gobiernos, y una explosión de dietas comerciales encaminadas a hacer perder kilos cuanto antes sin tomar en consideración ni la salud ni al individuo en su totalidad.

La comunicación falla y se convierte en una fuente de ansiedad. Nunca hay que llegar al extremo de demonizar la comida. Dado que pensar en ella, y disfrutar con ella, es consustancial al ser humano, cuestionarlo de forma errónea provoca una reacción de rechazo a los consejos, los preceptos y las prohibiciones.

¿La solución? El conocimiento y la libertad. Nadie se muere por comerse de vez en cuando una porción de tarta, pero atiborrarse de pastelitos, patatas fritas o embutidos tiene efectos en el corazón, las arterias, el cerebro e incluso el ADN y, por tanto, en nuestra manera de estar en el mundo.

Por nuestra propia forma de ser, preferimos los alimentos grasos y azucarados, cosa de lo que conviene ser consciente. Durante miles de años nuestros antepasados tuvieron que procurarse presas y otros víveres para no pasar hambre. Por eso nuestro organismo siente predilección por los alimentos más energéticos, idóneos cuando hay que afrontar períodos de escasez.

Las zonas del cerebro que regulan la alimentación han desarrollado un mecanismo de gratificación cada vez que saciamos nuestro apetito y que saboreamos un helado o algún plato bien condimentado.

Negar este placer sería ir en contra de nuestra propia naturaleza, pero una cosa es darse alguna que otra satisfacción y otra muy distinta depender de la sensación de plenitud mental que deriva de una mousse, del junk food o de la bollería industrial.

No es algo sencillo. La comida nos recuerda a nuestra madre y va ligada desde el nacimiento al amor. Su capacidad de consuelo es extraordinaria. Anestesia las penas, alivia la tristeza y colma los vacíos. Hay que aprender a escucharse para reeducarse luego poco a poco.

Quien ande rezagado con la obesidad puede tratar de salir por sí solo, a base de raciocinio y fuerza de voluntad, de la zona de sombra del placer y entrar en su zona soleada. Saber que algunos vegetales alargan y mejoran la existencia es una invitación a saborear los dones de la naturaleza y a no sucumbir tanto a la tentación de los productos industriales.

Por lo visto, Epicuro, príncipe de los hedonistas, no estaba gordo. En su Carta sobre la felicidad escribe que «ni las bebidas ni los banquetes continuos [...] engendran la vida grata»; tanto es así, que el verdadero sabio «no elige en absoluto el alimento más abundante, sino el más agradable». Seguramente el filósofo griego nunca se habría imaginado que más de dos mil años después los científicos conseguirían determinar cuáles son los alimentos mejores: los alimentos smart.

EL DIÁLOGO DE LA COMIDA CON EL ADN

Los sabores y olores aplacan los instintos primordiales, seducen al gusto y nos devuelven a la infancia, en una abrumadora sinestesia, como la que explica Marcel Proust en su En busca del tiempo perdido.

Ya hace tiempo que la ciencia llegó a la conclusión de que la alimentación es en gran parte responsable de la salud. Ahora sabemos más: una de las razones es que la comida mantiene un diálogo constante con los genes.

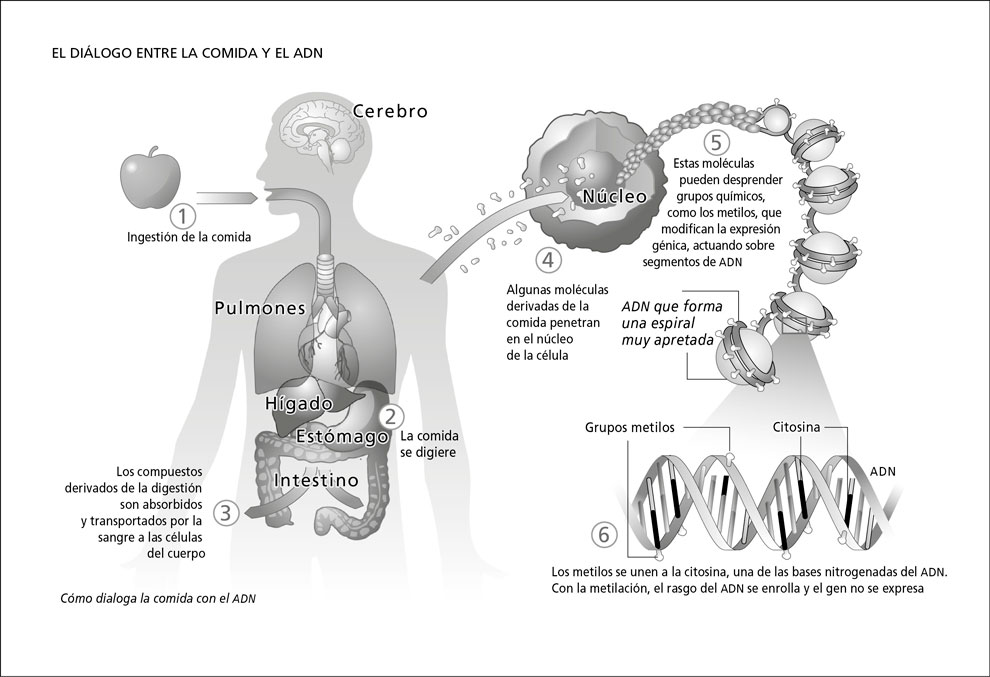

La pregunta es legítima: ¿cómo puede una cereza dialogar con el ADN, el patrimonio que heredamos de nuestros padres y que se custodia en el núcleo de las células?

Se trata de una relación biunívoca. Por un lado, los genes influyen en cómo asimila nuestro organismo los nutrientes y, por el otro, algunas sustancias (por increíble que parezca) logran influir en la expresión de nuestros genes y modificar el vademécum de instrucciones del cuerpo.

Por eso ahora, después de que la nutrición y la genética hayan discurrido mucho tiempo por vías paralelas, han empezado a converger en dos disciplinas emergentes: la nutrigenética y la nutrigenómica, que estudian las dos formas de relación entre los alimentos y el ADN. Los expertos las definen como «la medicina del futuro», la mejor arma de que dispondrán nuestros descendientes para llegar a ser centenarios.

Empecemos por las promesas de la nutrigenética. Estudia el efecto de los genes a la hora de que toleremos o metabolicemos determinados alimentos. Para que quede claro el mecanismo, pensemos en la lactasa, la enzima necesaria para absorber el azúcar de la leche, la lactosa. Si el gen responsable de la producción de esta enzima no funciona, la persona no consigue digerir la leche y manifiesta síntomas que van desde el dolor de barriga hasta las náuseas. Hoy en día, de hecho, ya es posible someterse a test genéticos que indican la predisposición a la intolerancia a los lácteos. Lo mismo ocurre con el gluten, cuya intolerancia provoca celiaquía.

Se cree que en el futuro se podrá determinar si un individuo tiene un problema parecido para metabolizar una categoría de alimentos y si es la causa de que sufra dolor de cabeza o de que engorde, todo ello a fin de crear una dieta personalizada a partir de su perfil genético. Es verdad que tenemos características comunes, y no son pocas, ya que el 99,9 % de nuestro ADN es idéntico (de lo contrario tendríamos cola de perro y maullaríamos como los gatos), pero las pequeñas diferencias son justo las que nos hacen únicos como individuos, con ojos castaños o azules y pelo rubio o negro azabache. Únicos, también, en nuestra relación con la comida. El análisis de estas diferencias determinará el futuro de la nutrigenética.

Pasemos a la nutrigenómica, que estudia cómo influye lo que comemos en el ADN. Cuando una cereza termina su viaje por el aparato digestivo, se ha quitado los ropajes de fruto apetitoso para convertirse en una pequeña acumulación de compuestos listos para ser transportados por la sangre. Algunas de estas moléculas pueden llegar al centro de las células y modificar el funcionamiento de determinados rasgos genéticos.

Que quede claro: no es que se produzca una mutación del ADN, como cuando a Spiderman le muerde la araña radiactiva, sino que a largo plazo algunas sustancias pueden influir en la expresión de uno o más genes, es decir, pueden cambiar la función de un gen sin alterar su estructura. Los científicos lo llaman «modificaciones epigenéticas».

Dejemos volar un poco la imaginación y pensemos que una coalición de moléculas de la comida se dedica a encender o apagar un gen como si fuera una bombilla, despertarlo o cantarle una nana. Volver más activo un gen, o adormecerlo, supone aumentar, reducir o silenciar su principal tarea, que consiste en ordenar la producción de proteínas.

El ADN funciona como un molde, al que se une un filamento de ARN para transcribir las órdenes y poner en marcha el proceso que lleva a la síntesis proteica. Las proteínas, a su vez, compuestas de aminoácidos, hacen miles de cosas: son los ladrillos con que se construyen los huesos, los músculos, la piel y los órganos; son enzimas que dirigen diversas funciones (como la digestión, por ejemplo) y el material con que se forman las hormonas, los neurotransmisores y otras moléculas.

En resumen, el genoma, la totalidad del material genético presente en cada célula, es la centralita de nuestra vida. Aglutina las características de la especie humana y las peculiaridades de cada individuo. Lo heredamos y es inmutable. Su secuencia no cambia.

Pero no tiene el poder absoluto. Quien le dice «haz esto» o «haz aquello», quien dice a los genes «encendeos» o «apagaos» es el epigenoma.

LOS INTERRUPTORES QUE ENCIENDEN LOS GENES

El epigenoma es el conjunto de procesos químicos que posibilita que las instrucciones contenidas en el ADN se lean en los tejidos indicados y en el momento oportuno. Para que nos hagamos a la idea, nuestros 25.000 genes son los mismos en todas las células y todos los tejidos, pero su actividad es distinta en cada uno de ellos. Es el epigenoma el que gestiona su funcionamiento para que las células de la nariz solo lean el capítulo de la nariz y las neuronas, el del cerebro, como en un libro que se abre por una sección u otra.

Esto también significa que podemos haber heredado la predisposición a una enfermedad, que está inscrita en un pasaje genético, pero es una predisposición, no una condena: el epigenoma puede silenciarla o volverla explícita. Sus moléculas actúan como interruptores que ponen los genes en on o en off. Sobre estos interruptores influye el medio ambiente, es decir, dónde y cómo se vive, ya que el epigenoma se halla formado por un parque de moléculas que puede ampliarse y originar nuevos interruptores.

PARA PROFUNDIZAR

Un ejemplo de modificación epigenética

¿Cómo funcionan las modificaciones epigenéticas? Hay varias maneras de que un gen quede en estado durmiente. Una de ellas, llamada «metilación», consiste en la adición de un pequeño grupo químico, el metilo, a la citosina, una de las bases nitrogenadas que forman las unidades (nucleótidos) del ADN. El metilo actúa como una especie de resina que pega los genes entre sí, empaquetándolos de modo que resultan ilegibles para el ARN, el cual no puede dar el visto bueno a la cadena de órdenes inscrita en esa parte del ADN.

Algunas moléculas derivadas de los alimentos pueden desprender metilos. Otras, en cambio, pueden deshacer la resina en cuestión, activando de nuevo el gen.

Podríamos decir que el genoma es la esclavitud y el epigenoma, la libertad. El primero describe el pasado, de dónde venimos; el segundo explica dónde estamos.

La comida forma parte de esta metáfora. Los nutrientes pueden modificar o formar parte del parque químico del epigenoma, silenciar secuencias perjudiciales del ADN y desactivarlas o, por el contrario, favorecer expresiones génicas que mejoran la calidad de vida.

Una persona portadora de variantes génicas relacionadas con la obesidad puede mantener un peso normal gracias a una alimentación sana, del mismo modo que la comida basura y la vida sedentaria pueden llegar a modificar la disposición genética del individuo. Son dos ejemplos entre miles.

A través del estilo de vida, desde alimentarse hasta moverse, logramos cambiar el epigenoma y su acción en los genes. La constancia, tanto en lo bueno como en lo malo, es lo que nos permite obtener resultados. Por otra parte, esos cambios no desaparecen, sino que se conservan al dividirse las células a lo largo de la vida y pueden incluso transmitirse a los hijos.

LAS MOLÉCULAS QUE INFLUYEN EN LA LONGEVIDAD

Algunas moléculas de los alimentos tienen un poder de fascinación química tan grande, que se introducen en el epigenoma para seducir a los segmentos de ADN que regulan la duración de nuestra vida. Pueden inhibir los genes del envejecimiento (gerontogenes) y activar los de la longevidad (longevity assurance genes). Este descubrimiento, muy reciente, abre horizontes muy prometedores.

Comiendo lo adecuado lograremos modular el ADN y cumplir 120 o 130 años, si no más; y llegaremos a ellos con salud, ya que actuar sobre estos caminos genéticos también comporta reducir las enfermedades degenerativas, los tumores y las demencias.

A esta ciencia incipiente se dedican los doctores Pelicci y Titta, que han identificado los longevity smartfoods. Los fármacos naturales son algunas smartmolecules determinadas que están siendo aisladas y evaluadas de manera paulatina, junto con los correspondientes alimentos, en estudios clínicos sobre sistemas modelo y sobre el ser humano. Por ahora, se han identificado las siguientes:

—quercetina (espárrago, alcaparra, chocolate negro con un 70 % de cacao, cebolla, lechuga y manzana)

—resveratrol (uva)

—curcumina (cúrcuma)

—antocianinas (naranja sanguina, col lombarda, cereza, fresa, frutos del bosque, berenjena, manzana roja, patata violeta, ciruela negra, radicchio, uva negra)

—epigalocatequina galato (té verde y té negro)

—fisetina (caqui, fresa, manzana)

—capsaicina (guindilla y pimentón picante)

A través de una serie de procesos bioquímicos, estas moléculas smart modifican los caminos genéticos que regulan la duración de la vida. Lo hacen imitando el ayuno. A efectos prácticos engañan al cuerpo induciéndolo a creer que apenas come.

Pero vayamos por partes, ya que el tema es tan nuevo que requiere retroceder unos pasos.

¿POR QUÉ TENEMOS GENES DEL ENVEJECIMIENTO?

Desde hace un tiempo, las preguntas sobre por qué o cómo envejecemos, que solían ser cuestiones propias de filósofos, son objeto de los desvelos de los laboratorios. Pues bien, se han encontrado las respuestas, que no son nada obvias.

Tendemos a pensar que el deterioro físico es un fenómeno debido al desgaste, una consecuencia del paso del tiempo. A nadie le extraña que una máquina deje de funcionar después de veinte años. Pues no: en el caso de la mayoría de los animales, el envejecimiento es una condición determinada por el genoma.

Pero ¿por qué? ¿Por qué hay genes que provocan nuestro deterioro al punto de que enfermemos y muramos? En biología, la explicación de cualquier fenómeno se relaciona con la evolución natural, no con la maldad.

Según la teoría de Charles Darwin, la naturaleza selecciona y transmite los genes que aportan alguna ventaja para la reproducción e impide la difusión de los que resultan nocivos para la supervivencia de la especie. Por tanto, los genes del envejecimiento existen porque procuran un beneficio destinado a la multiplicación, a la procreación.

¿Y el deterioro? Es un efecto colateral del que se desinteresa la selección natural porque tiene lugar cuando ya se ha producido la reproducción.

La naturaleza no sabía que estos genes nos llevarían a la vejez. Ni siquiera se planteó el problema. Para la evolución, no habría tenido sentido ocuparse de un fenómeno inexistente como el envejecimiento, ya que desde el primer momento, en este planeta, la muerte se debió sobre todo a la depredación, el hambre y el frío.

Somos los únicos seres del mundo que han conocido la cara triste de los genes del envejecimiento, los únicos que hemos traspasado las barreras del tiempo gracias al progreso. No nos matan las fieras y en muchas partes del mundo (no en todas, por desgracia) nos hemos liberado de la malnutrición, el frío y un sinfín de enfermedades mortales. No estaba previsto que tantas personas pasáramos tanto tiempo en el planeta que nos salieran canas.

Y aquí estamos, preguntándonos qué sentido tienen los dichosos gerontogenes. Pero el caso es que alguno tienen.

El descubrimiento que ha iluminado a los científicos es que todos estos segmentos de ADN cumplen la misma función: controlar el metabolismo energético. La mayoría interviene en la regulación de la actividad de la insulina, la hormona que registra la cantidad de azúcares que se ingieren y que decide cómo usarlos para producir energía. Otros modulan el camino de Tor, un gen que es un sensor de la aportación de aminoácidos, los ladrillos de las proteínas.

Los genes del envejecimiento, que a estas alturas ya no deberían llamarse así, se despiertan si se come en abundancia.

PARA PROFUNDIZAR

Cien genes que regulan la duración de la vida

La historia del descubrimiento de los caminos genéticos de la longevidad (longevity pathways) empieza en 1988, cuando en Estados Unidos se descubre que un gusano, el Caenorhabditis elegans, vive un 65 % más si se elimina de su ADN el gen age-1, el primer gen del envejecimiento que se identificó.

Siete años después, también en Estados Unidos, se intervino para silenciar otro gen, esta vez en la levadura, pero el efecto fue el contrario: se acortó la vida. El Sirt fue el primer gen de la longevidad.

En 1999, el equipo del IEO, dirigido por Pier Giuseppe Pelicci, descubre que la supresión de un solo gen de los ratones, el p66, alarga la existencia un 30 %. Era la prueba de que los gerontogenes también existen en los mamíferos.

En años posteriores, el grupo de investigación de Pelicci llegó a la conclusión de que el p66 regula el metabolismo en los ratones y demostró que en el ser humano desempeña la misma función, es decir, que también nosotros tenemos genes del envejecimiento.

Desde 1988 hasta hoy se han identificado unos veinte gerontogenes y genes de la longevidad en todas las especies donde se han buscado: levaduras, gusanos, moscas, peces, ratones y monos. La hipótesis es que en el hombre sean un centenar.

Ante una comida opípara, dictan que se aproveche semejante regalo y aceleran el metabolismo: intervienen para que se acumule mucha energía de uso inmediato en las células y para que se proceda a almacenar una parte de las calorías en forma de grasas.

Con un doble objetivo. Por un lado, el organismo posee los recursos inmediatos para dedicarse a una actividad que requiere cierto dispendio energético, como es la reproducción. Es como si se dijera: aquí está el cuerpo en todo su vigor, en las condiciones ideales para procrear. Por el otro, igual que las hormigas en verano, acumula provisiones en los tejidos adiposos y se asegura una reserva de carburante que resultará indispensable si los víveres escasean. A los animales, además, un almacenamiento tan considerable como las grasas les sirve para defenderse del frío.

Esta es, por tanto, la cara buena de los genes del envejecimiento prevista por la naturaleza: asegurar energía inmediata que dedicar a la reproducción, garantizar reservas ante etapas de escasez y protegerse en situaciones climáticas adversas.

Si la vida en el planeta no se ha extinguido es porque este mecanismo ha permitido a todos los seres vivos adaptarse a las oscilaciones entre disponer de alimentos y ayunar durante largos períodos.

Los animales, incluidos nuestros antepasados, no evolucionaron con la nevera siempre llena. Tuvieron que aprender a convivir con una presencia intermitente de alimentos y con largos períodos de ayuno entre comidas. Y desarrollaron la capacidad de aprovechar los buenos momentos.

Para los seres humanos de las sociedades industrializadas, sin embargo, los tiempos de la caza del antílope son cosa del pasado. Durante los miles de años que nos separan de la prehistoria, y que en términos evolutivos son apenas un instante, una parte de nuestra especie se ha situado en un nicho ecológico caracterizado por la disponibilidad constante de comida.

Quienes no se han adaptado son los genes, que actúan como si aún estuviéramos en la Edad de Piedra: en cuanto comemos mucho, se entusiasman y decretan que se extraiga la mayor cantidad posible de energía de una comida y que se creen reservas de grasa. Siguen actuando como si en algún momento pudiéramos quedarnos sin sustento y desprotegidos frente al frío.

¿Qué tiene que ver todo esto con que la vida se acorte? Un primer aspecto está ligado a la hiperproducción de energía que se genera dentro de las células, como en pequeñas centrales eléctricas, gracias a las mitocondrias.

Las mitocondrias son orgánulos que tienen incluso su propio ADN, llamado mitocondrial, el cual solo heredamos de la madre. Su función consiste en fabricar trifosfato de adenosina (ATP), la fuente universal de energía para usos inmediatos, que después va liberándose para otros usos, desde la transmisión de impulsos nerviosos hasta las contracciones musculares.

La producción de estas moléculas comporta, sin embargo, un proceso de oxidación (fosforilización oxidativa), es decir, que se produce una serie de reacciones químicas que generan un flujo de pares de electrones que, al reaccionar con el oxígeno, forman agua y energía. Durante este proceso se pierden forzosamente algunos electrones, que interactúan con el oxígeno y forman los radicales libres. Se trata de moléculas inestables, debido a que sus átomos tienen un solo electrón en el orbital externo (cuando por lo general hay dos o ninguno). ¿Qué hacen entonces? Tratar de librarse de ese electrón suelto, o de recuperar otro a costa de otras moléculas. Y se convierten en tóxicos para las células.

Los seres vivos poseen un sistema de defensa: hay enzimas que sirven de barrera antioxidante, es decir, que ceden un electrón a los radicales libres, neutralizándolos antes de que ataquen y dañen las estructuras biológicas.

Si hay muchos radicales libres, como cuando se come abundante e ininterrumpidamente, se genera el llamado estrés oxidativo. En ello intervienen también algunos de los genes del envejecimiento, como el p66, que lo que hacen, a todos los efectos, es bloquear los sistemas de autorreparación y llevar a la apoptosis, la muerte programada de la célula. Esto ocurre porque codifican proteínas que, a base de insistencia, llevan al colapso del sistema.

La proteína p66 actúa en la mitocondria, donde transforma el oxígeno en peróxido de hidrógeno, es decir, en agua oxigenada; pero el agua oxigenada es peligrosa, en la medida en que tiende a desencadenar reacciones en que se libera otro radical oxhidrilo: una verdadera mala bestia difícil de controlar y muy dañina, que provoca mutaciones en las proteínas y en el ADN hasta matar la célula.

¿Por qué algunos genes provocan la muerte de las células? Porque en última instancia favorecen la renovación de los tejidos. El razonamiento es el mismo: sustituyamos las células viejas y estropeadas por otras nuevas, demos un lavado al organismo a fin de que esté perfecto para la reproducción. Eso está muy bien mientras uno sea un animal joven y expuesto a la alternancia entre comida y ayuno, mientras las reservas naturales del cuerpo, es decir, las células primitivas que reciben el nombre de estaminales adultas, cumplan con su deber: dividirse y sustituir a las compañeras perdidas. Con el paso del tiempo, sin embargo, muchas estaminales se vuelven perezosas e incapaces.

Nacemos con una especie de casco que protege los cromosomas, en cuyo interior está enroscada la doble hélice del ADN. Las protecciones se llaman telómeros. Estas pequeñas prótesis carecen, sin embargo, de vida eterna. Con cada división celular, es decir, con cada replicación del ADN, se acortan, hasta que nuestra doble hélice se queda sin protección. Entonces el ADN puede estropearse, y es cuando aparecen los tumores típicos de la vejez, o incluso no duplicarse, y es cuando desciende el número total de células estaminales. El precio biológico que pagamos por el recambio celular es el envejecimiento.

¿Qué nos pasa a los seres humanos del tercer milenio? Si nos sobrealimentamos, estamos sujetos a un estrés oxidativo permanente, o sea, a la acción constante de los genes del envejecimiento, como el p66.

LOS GERONTOGENES DETERMINAN LA ACUMULACIÓN DE GRASA

Otra cosa negativa (para nosotros) que provocan los gerontogenes es la acumulación de grasa, y no solo por el sobrepeso. El tejido adiposo favorece la producción de hormonas y sustancias inflamatorias, poniendo en marcha mecanismos que causan el cáncer y otras patologías.

Los gerontogenes como el p66 han sido seleccionados por la evolución natural para aumentar las provisiones de grasa y ayudarnos a sobrevivir en entornos hostiles, con pocos víveres y a bajas temperaturas. Actualmente, sin embargo, no nos falta comida y sabemos resguardarnos del frío. La grasa se acaba convirtiendo en kilos de más y en riesgo de sufrir enfermedades.

Pelicci y su equipo han demostrado que los modelos animales a los que se ha privado del p66, no solo viven más tiempo, sino que están más delgados, y ni siquiera sometidos a un régimen alimentario hipercalórico se vuelven obesos. Por si fuera poco, contraen menos enfermedades, tumores incluidos.

Estos efectos se explican parcialmente por el hecho de que el p66 actúa en las mitocondrias, provocando estrés oxidativo. Este gen, sin embargo, interviene asimismo en varios procesos de regulación de la sensibilidad a la insulina y de la adipogénesis, es decir, la formación de grasa corporal.

Debido a esto último, el p66, sumado a muchos otros factores genéticos y ambientales, acaba provocando obesidad y resistencia a la insulina, que es la negativa de las células, en casos de sobrealimentación, a metabolizar lo que sobra, lo que genera una acumulación de glucosa, fase previa a la diabetes.

La reducción de tumores en ratones sin p66 puede explicarse por una secreción más baja de adipoquinas, moléculas producidas por el tejido adiposo que favorecen el crecimiento del tumor, y por una menor sensibilidad de las células a la acción de hormonas que fomentan la proliferación de células cancerosas.

Cuando se los trasladó a Siberia, a un vivero al aire libre, los ratones sin p66 no respondieron nada bien, al punto de que ni uno solo sobrevivió a las severas temperaturas del invierno. En cambio los otros, los que tenían el gen, salieron indemnes de la prueba.

El experimento del IEO demuestra que el p66 es esencial para sobrevivir en un ambiente hostil, mientras que en un entorno protegido, como el de un laboratorio, causa envejecimiento. También parece indicar que anular la expresión del p66 en los seres humanos de hoy combatiría sin riesgos el envejecimiento.

Dicho de otra manera: la evolución seleccionó genes como el p66 para que pudiéramos administrar del mejor modo posible los recursos energéticos en un mundo donde no abundaba la comida. Fue un instrumento extraordinario para la supervivencia del género humano. La naturaleza, sin embargo, no previó que un día viviríamos en un mundo rebosante de alimentos. En este mundo, los genes como el p66 están siempre activos y, sin quererlo, acaban siendo perniciosos.

Así pues, el objetivo de los genes del envejecimiento no es que nos deterioremos y muramos, sino que esto es una especie de peaje a cambio de otra función que eligió la evolución para el bien de la especie.

LOS CAMINOS GENÉTICOS QUE ALARGAN LA VIDA

Las ciegas ansias de los gerontogenes se ven contrarrestadas por los genes de la longevidad. Aún sabemos poco sobre ellos, pero a juzgar por los primeros datos, también inciden en el metabolismo.

Hacen todo lo contrario que esos truhanes que nos acortan la vida. Se activan cuando hace cierto tiempo que no hay comida a la vista, o si hay poca, y ordenan que la energía almacenada o disponible solo se use para reparar los daños sufridos en los tejidos. ¿Demasiados radicales libres? Pues adelante con las enzimas que los neutralizan. En resumidas cuentas, los genes de la longevidad se esmeran en asegurar la integridad del organismo, a fin de que logre superar el bache. Es como si la naturaleza hubiera dotado a los animales de un sistema para alargar la existencia en tiempos de escasez, todo al servicio del fin último: posponer la reproducción hasta un momento más adecuado.

Nada de producir más energía de la cuenta, ni de crear reservas. No tendría sentido desperdiciar carburante cuando el depósito está vacío. Al no haber comida en la barriga, los gerontogenes, por su parte, enmudecen. El metabolismo se ralentiza, la insulina ya no corre a sus anchas, las mitocondrias se calman y no se forman grandes reservas adiposas.

Lo que las investigaciones indican, en síntesis, es que a lo largo de la evolución uno de los grandes problemas de todos los organismos ha sido elaborar un programa genético que decidiese cómo optimizar la gestión de la energía. En los períodos de escasez de comida entran en juego los genes de la longevidad, que obligan a aprovechar toda la energía disponible para mantener la salud del cuerpo, prolongando la vida en espera de que haya bastantes fuerzas para la reproducción. Cuando, por el contrario, el estómago está lleno, se activan los genes del envejecimiento, que ordenan que toda la energía disponible se dedique a prepararse para la procreación. Así se garantiza la inmortalidad de la especie a costa de la integridad del cuerpo.

EL PODER DE LA RESTRICCIÓN CALÓRICA

Los experimentos demuestran que una dieta pobre en calorías, es decir, comer menos, pero sin llegar a la malnutrición, ac

Libros

Libros Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Novela romántica

Novela romántica Literatura juvenil

Literatura juvenil Arte, música y fotografía

Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud

Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales

Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Biografías

Biografías Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia Autoayuda

Autoayuda Espiritualidad

Espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor

Cómic de autor Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómic infantil

Cómic infantil Cómic de humor

Cómic de humor Cómics de influencers

Cómics de influencers Cómic

Cómic Manga

Manga Ebooks

Ebooks Bolsillo

Bolsillo Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Revista lengua

Revista lengua Penguinkids

Penguinkids Recomendaciones

Recomendaciones Tienda: Argentina

Tienda: Argentina