Hace muchos, muchos años, no os sabría decir cuántos, había una tienda en pleno centro de Madrid. Una tienda muy especial, cuya dueña era también muy especial. Se trataba de una señora que había decidido dedicar su vida a endulzar la de los demás. Y no se le había ocurrido mejor manera que montando una tienda de dulces. Pero una tienda espectacular.

La tienda estaba en una de las calles más concurridas, una de esas calles donde pasa de todo: gente con prisa, gente paseando como si tuviera todo el tiempo del mundo, niños que van a ballet, niñas que salen del entrenamiento de fútbol, padres que llegan tarde a hacer la comida, madres que corren para llegar a una reunión, abuelos que hacen la compra y abuelas que charlan en el bar.

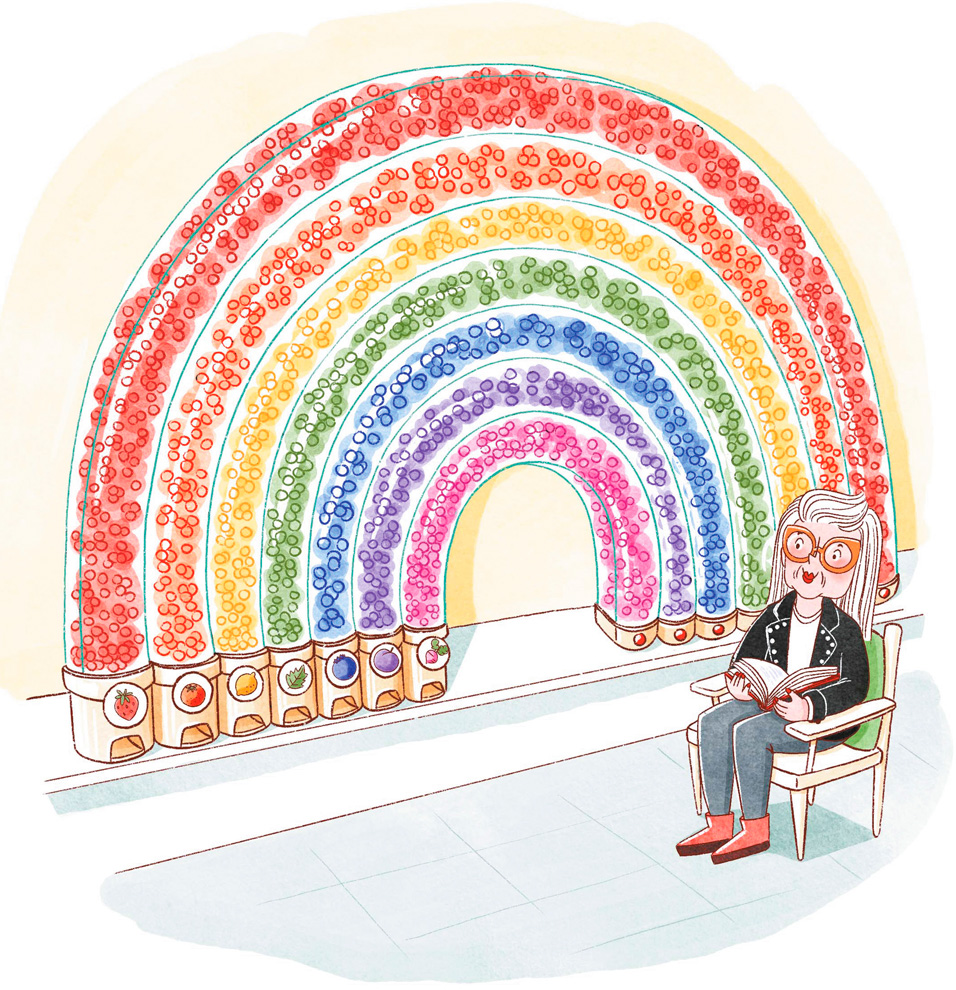

En medio de esa calle, un precioso escaparate lleno de luces invitaba a entrar. Una vez dentro de la maravillosa tienda, te encontrabas con paredes repletas de búcaros repletos a su vez de caramelos. Y en la pared del fondo, la verdadera joya de la tienda: aquello que hacía que cualquiera que entrara quisiera quedarse allí.

Se trataba de una máquina expendedora enorme, una máquina que daba caramelos. Pero tenía una particularidad: esta máquina tenía forma de arcoíris enorme. Y cada tubo era un silo con un color del arcoíris. Dentro de cada silo, os lo podéis imaginar, había bolitas de chocolate del color correspondiente según el orden del arcoíris.

Pero ¿eran todas las bolitas iguales?

Noooo… La línea roja tenía bolitas de chocolate con fresa dentro, la naranja una mezcla riquísima de chocolate y mandarina, en la amarilla había bolitas de chocolate blanco y limón, las bolitas verdes estaban rellenas de menta, las azules tenían un praliné de arándanos que se deshacía en la boca, las moradas eran una mezcla de ciruela y chocolate. ¿Y las rosas? Las rosas estaban rellenas de crema de remolacha.

Al lado de la máquina se encontraba siempre la dueña de la tienda, Valeria, que echaba la tarde sentada en una silla viendo como los niños y niñas disfrutaban de los caramelos.

Ah, porque no os hemos contado lo más especial de la tienda: en ella las cosas no costaban dinero, eran gratis. Su dueña confiaba en que cada persona solo cogería lo que necesitase en cada momento. Y así solía ser.

A las niñas y a los niños de aquella ciudad (bueno, y a algunos adultos también… je, je) les encantaba ir de vez en cuando a hacer su particular mezcla de colores por pisos: cogían una bolsa y hacían capas de colores, a veces con el orden del arcoíris (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y rosa), otras con sus colores preferidos, otras pensando en la mezcla de sabores, otras eligiendo las bolitas necesarias para hacer un collage en una caja (como cuando pegas garbanzos en una hoja para hacer un dibujo pero con bolitas de colores), otras según los colores de la fiesta que iban a celebrar o con los de la bandera del país en el que nacieron, aunque ya no vivieran allí.

A Valeria, la dueña, le encantaba fijarse en las combinaciones de colores que hacía cada persona. A través de las diferentes combinaciones descubría la gran variedad de niñas, niños y personas adultas que acudían a su tienda, con distintas personalidades, gustos y vivencias. También se fijaba en que los colores escogidos variaban en función del día que tenía la persona: si estaban más tristes o más alegres, y también si venían acompañados o no y quién les acompañaba.

Le gustaba mucho fijarse en aquellas cosas, y además tenía que hacerlo, porque ella era también la encargada de darle al botón del surtidor de bolitas de chocolate. Y es que resulta que la máquina tenía un funcionamiento particular: se llenaba sola, las bolitas venían directas desde la fábrica. Pero no se llenaban todos los colores a la vez, no, sino que cada uno tenía su botón, y era ese botón el que había que pulsar para rellenarlo. Es decir: la máquina solo recibía aquello que se gastaba, y si algún color no se gastaba, pues no lo recibía.

Así, cuando quedaban pocas amarillas, Valeria rápidamente le daba al botón amarillo y al día siguiente el silo amarillo volvía a estar relleno de bolitas amarillas. Valeria estaba atenta, y cada vez que alguno de los colores empezaba a escasear pulsaba el botón de ese color y la máquina se rellenaba sola de nuevo.

Pero ya hemos dicho que Valeria se fijaba mucho en las cosas, y comenzó a fijarse en que llevaba varias semanas apretand

Libros

Libros Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Novela romántica

Novela romántica Literatura juvenil

Literatura juvenil Arte, música y fotografía

Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud

Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales

Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Biografías

Biografías Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia Autoayuda

Autoayuda Espiritualidad

Espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor

Cómic de autor Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómic infantil

Cómic infantil Cómic de humor

Cómic de humor Cómics de influencers

Cómics de influencers Cómic

Cómic Manga

Manga Bolsillo

Bolsillo Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Revista lengua

Revista lengua Penguinkids

Penguinkids Recomendaciones

Recomendaciones Tienda: Argentina

Tienda: Argentina