Índice

La hija de Stalin

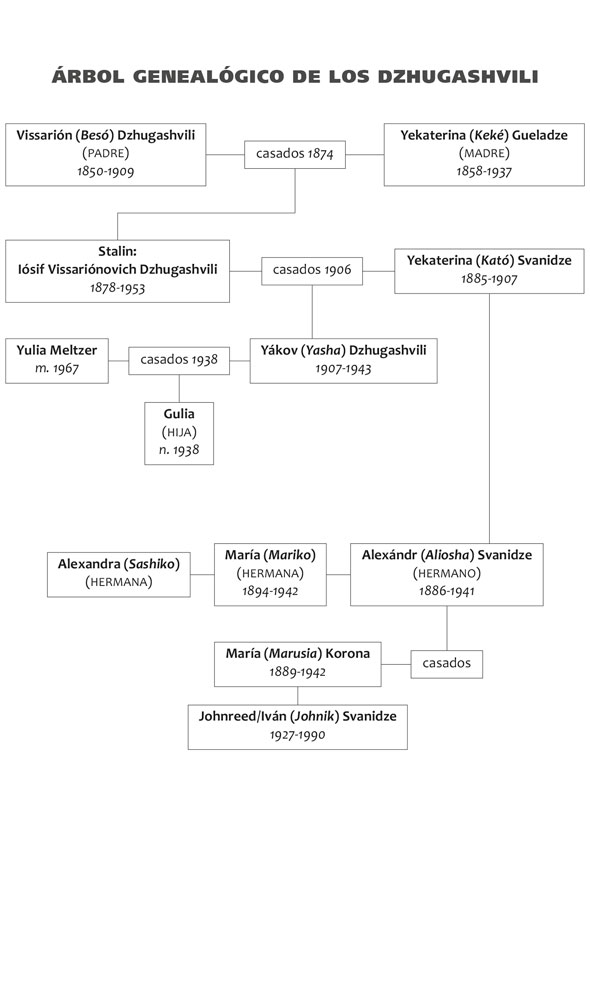

Árbol genealógico de los Dzhugashvili

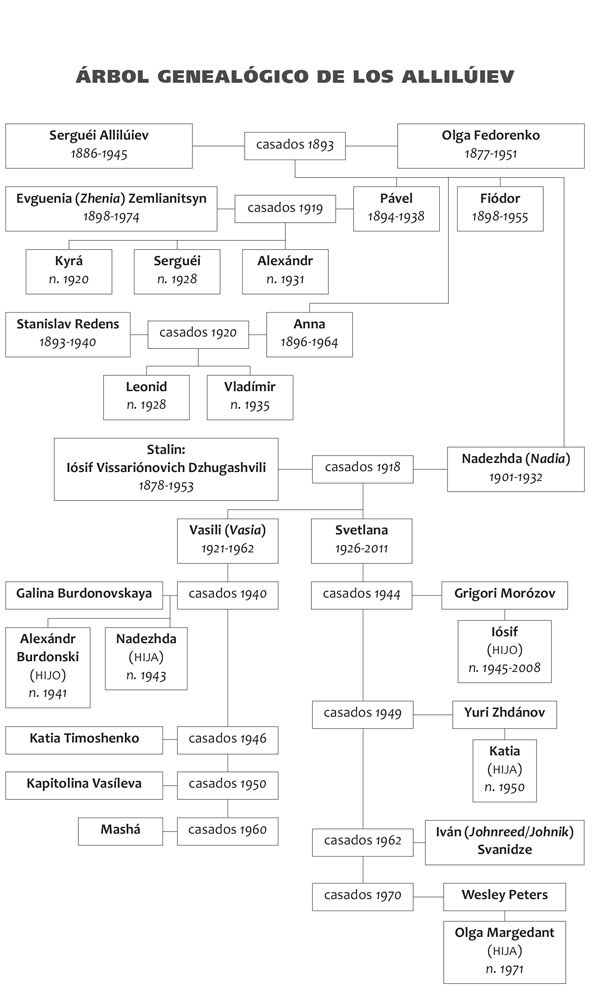

Árbol genealógico de los Allilúiev

Prefacio

Prólogo

PRIMERA PARTE. Los años del Kremlin

1. Aquel lugar soleado

2. Una niña sin madre

3. La anfitriona y el campesino

4. El Terror

5. El círculo de secretos y mentiras

6. Una historia de amor

7. Una boda judía

8. La Campaña Anticosmopolita

9. Todo en silencio, como antes de la tormenta

10. La muerte del vozhd

SEGUNDA PARTE. La realidad soviética

11. Regresan los fantasmas

12. La hija del Generalísimo

13. Posdeshielo

14. El brahmán gentil

15. En la ribera del Ganges

TERCERA PARTE. Huida a Estados Unidos

16. Ópera bufa

17. Furia diplomática

18. Abogados trabajando

19. La llegada

20. Un personaje misterioso

21. Cartas a un amigo

22. Un rechazo cruel

23. Sólo un año

24. El fiasco de Taliesin

25. El cortesano de la montenegrina

26. La hija de Stalin cortando el pasto

27. Un topo de la KGB

28. Lana Peters, ciudadana estadounidense

29. La jungla moderna de la libertad

CUARTA PARTE. Aprender a vivir en Occidente

30. Calle Chaucer

31. De vuelta en la URSS

32. Interludio en Tbilisi

33. La realidad estadounidense

34. “Nunca uses falda ajustada si pretendes suicidarte”

35. Querida, no han cambiado nada

36. Retorno final

Agradecimientos

Lista de personajes

Fuentes

Bibliografía

Sobre este libro

Sobre Rosemary Sullivan

Créditos

Notas

Para mi madre,

Leanore Marjorie Guthrie Sullivan

Colección privada de Svetlana Allilúieva; cortesía de Chrese Evans.

Prefacio

¿Qué significará haber nacido y ser hija de Stalin, cargar con el peso de ese nombre durante toda la vida y nunca liberarse de él? En la URSS, Stalin era mítico. Era el vozhd, el líder supremo que convirtió a la Unión Soviética en una superpotencia y ganó la guerra contra los nazis. Sin embargo, para sus millones de víctimas soviéticas, fue el hombre responsable del terror y del infame gulag. En Occidente lo catalogaron como uno de los dictadores más brutales del mundo. Por mucho que lo intentara, Svetlana Allilúieva nunca pudo escapar de la sombra de Stalin. Como ella misma lo lamentó: “Vaya a donde vaya, ya sea a Australia o a alguna otra isla, siempre seré prisionera política del nombre de mi padre”.[1]

En la URSS su vida fue terriblemente dolorosa. Su madre, Nadezhda Allilúieva, se suicidó cuando Svetlana apenas tenía seis años y medio de edad. Durante la Gran Purga, a finales de la década de 1930, Stalin no eximió a su familia. Sus amados tíos María y Alexándr Svanidze, cuñados de Stalin por parte de su primera esposa, fueron arrestados y ejecutados como enemigos del pueblo; el hijo de ambos, Johnik, compañero de juegos de Svetlana, desapareció. Su tío Stanislav Redens, esposo de Anna, hermana de su madre, fue ejecutado. Su tío Pável, hermano de su madre, murió de un ataque al corazón por la impresión. Cuando Svetlana acababa de cumplir 17 años, su padre sentenció a su primer amor, Alexéi Kápler, a 10 años de gulag. En 1943 los nazis mataron a su medio hermano Yákov, en un campo de prisioneros. En 1947 y 1948, durante la ola de represión conocida como la Campaña Anticosmopolita, la hermana de su madre, Anna, y la viuda de Pável, Zhenia, fueron sentenciadas a siete años en confinamiento solitario. La hija de Zhenia, Kyrá, fue encarcelada y después exiliada.

Tras la muerte de su padre, en 1953, las tragedias continuaron. Su hermano mayor, Vasili, fue arrestado y finalmente murió de alcoholismo en 1962. Sus amigos literatos de mediados de los sesenta fueron enviados a campos de trabajo forzado. Cuando por fin encontró la paz en una relación amorosa con un hombre llamado Brajesh Singh, le negaron oficialmente el derecho a casarse con él antes de que muriera, aunque sí le autorizaron llevar sus cenizas de vuelta a la India.

A la mitad de su vida, a los 45 años de edad, Svetlana Allilúieva decidió impulsivamente desertar. La noche del 6 de marzo de 1967 entró en la embajada estadounidense en Nueva Delhi para solicitar asilo. Deseaba huir de su pasado y buscar la libertad que le negaban en la Unión Soviética, donde decía que la trataban como propiedad estatal. Al principio, el Departamento de Estado norteamericano le negó la entrada a EUA, porque su deserción desestabilizaría las relaciones con los soviéticos. Esperó en Suiza mientras los diplomáticos buscaban un país que la acogiera.

Cuando por fin la admitieron con una visa de turista, los estadounidenses la recibieron como la desertora más famosa de los que habían huido de la URSS. Muy pronto se convirtió en la desertora millonaria: le compraron Rusia, mi padre y yo, las memorias que había escrito en 1963 y que extrajo de la Unión Soviética tras su salida, por un adelanto de 1.5 millones de dólares. Pero no entendía el concepto de dinero: regaló una buena parte y muy pronto perdió el resto por las maquinaciones de Olgivanna Wright, la viuda de Frank Lloyd Wright, quien la engañó para que se casara con Wesley Peters, el arquitecto en jefe de la Fundación Taliesin, también de Wright. A los 45 años de edad, Allilúieva dio a luz a Olga Peters. Su hija fue un consuelo. Había abandonado a su hijo de 21, Iósif, y a su hija de 16, Katia, al huir de su país de origen. Las intrigas de la KGB le impidieron contactarlos durante los siguientes 15 años.

Su humor lacónico ayudaba. Decía cosas como: “Ya no tengo la agradable ilusión de poder librarme de la etiqueta de ‘hija de Stalin’… No puedes lamentar tu destino, pero yo sí lamento que mi madre no se haya casado con un carpintero”.[2] Pasó la mayor parte de sus 44 años como nómada en Occidente: se mudó más de 30 veces, e incluso desertó de nuevo cuando retornó a la Unión Soviética por un tiempo.

La tacharon de inestable. El historiador Robert Tucker señaló que “a pesar de todo, ella era, en cierto sentido, igual a su padre”.[3] Y sin embargo, es impresionante lo poco que se parecía a él. No creía en la violencia. Tenía la resistencia de quien asume riesgos, una entrega a la vida y un optimismo inesperado, aun cuando su existencia padeció, de la manera más desgarradora, las brutalidades del siglo XX, con lo cual pudo conocer el lado oscuro de la experiencia humana como poca gente lo hace. Atrapada entre dos mundos en las luchas de poder entre Oriente y Occidente durante la Guerra Fría, ningún bando la trató bien. Tuvo que aprender lentamente cómo funcionaba Occidente. El proceso de su educación es fascinante y casi siempre triste.

A Allilúieva le costaba trabajo explicar a su padre, tanto como a cualquiera. Su actitud hacia Stalin era paradójica. Rechazaba inequívocamente sus crímenes, pero él era el padre que, en sus recuerdos infantiles, había sido amoroso… hasta que dejó de serlo. Buscó, con poco éxito, entender qué había motivado sus políticas brutales. “No creo que haya sufrido cargos de conciencia; no creo que los haya sentido. Pero tampoco era feliz, porque había alcanzado sus máximos deseos matando a muchos, aplastando a otros y recibiendo la admiración de algunos.”[4]

Sin embargo, advertía que describirlo sólo como simplemente monstruoso sería un grave error. La pregunta es qué le ocurrirá a un ser humano en su vida privada y en un sistema político particular que dicte tal historia. Siempre insistió en que su padre nunca actuó solo. Tuvo miles de cómplices.

Svetlana Allilúieva pensó que en Occidente podría construirse una vida privada como escritora y encontrar a alguien con quien compartirla. A pesar de sus esfuerzos heroicos, creyó que había fallado, aunque hay quienes no están tan seguros. Es sorprendente que haya sobrevivido bajo esas circunstancias.

PRÓLOGO

La deserción

A las 7:00 p.m. del 6 de marzo de 1967, un taxi se acercó a las puertas abiertas de la embajada estadounidense en la avenida Shantipath, en Nueva Delhi. Observado de cerca por el guardia de la policía india, avanzó lentamente por la vereda circular. La pasajera en el asiento trasero se asomó para ver el gran espejo de agua, sereno bajo la penumbra. Unos cuantos patos y gansos todavía flotaban entre los chorros que brotaban de su superficie. Las paredes externas de la sede diplomática estaban construidas con bloques perforados de concreto, lo que le daba al edificio una apariencia ligera, etérea. La mujer se dio cuenta de lo diferente que era respecto de la impasible e institucional embajada soviética de la que acababa de salir. De modo que así era Estados Unidos.

Svetlana Allilúieva subió la amplia escalinata y observó el águila estadounidense empotrada en las puertas de cristal. Había tomado de manera precipitada todas las decisiones importantes de su vida. En cuanto cruzara ese umbral, sabía que su antigua vida estaría irrevocablemente perdida. No tenía duda de que la ira del Kremlin caería pronto sobre su cabeza. Se sintió desafiante. Se sintió aterrorizada. Había tomado la decisión más importante de su vida: había escapado; pero no tenía idea a dónde. No dudó. Apretó su pequeño portafolios en una mano y tocó el timbre.

Danny Wall, el marino de guardia en la recepción, abrió la puerta. Miró a la pequeña mujer parada frente a él. Era de mediana edad, estaba bien vestida y carecía de señas particulares. Estaba a punto de decirle que la embajada se hallaba cerrada cuando ella le entregó su pasaporte. Se puso pálido. Cerró la puerta detrás de la mujer y la acompañó hasta un pequeño cuarto adyacente. Entonces llamó por teléfono a Robert Rayle, el segundo secretario de la representación diplomática, que estaba a cargo de los que llegaban sin cita: los desertores. Rayle se encontraba fuera, pero cuando devolvió la llamada minutos después, Wall le dio el código secreto que indicaba que la embajada tenía a un desertor soviético, lo último que esperaba Rayle aquella tranquila noche de lunes en la capital india.

Cuando Rayle llegó a la embajada a las 7:25, le señalaron la sala en la que una mujer hablaba con el cónsul George Huey. Se volvió hacia Rayle tras entrar, y lo primero que le dijo fue: “Bueno, quizá no crea esto, pero soy la hija de Stalin”.[1]

Rayle observó a la recatada y atractiva mujer de pelo cobrizo y ojos azul pálido que le sostenía la mirada. No encajaba con la imagen de la hija de Stalin, aunque no podría decir en qué consistía dicha apariencia. Ella le entregó su pasaporte soviético. De un vistazo vio el nombre: Ciudadana Svetlana Iósifovna Allilúieva. Iósifovna era el patronímico correcto, pues significaba “hija de Iósif”. Barajó las posibilidades. Podría ser un topo soviético; podría tratarse de una agente de contrainteligencia; podría estar loca. George Huey preguntó, perplejo: “¿Así que dice que su padre fue Stalin? ¿El Stalin?”[2]

Como funcionario a cargo de los desertores del bloque soviético, Rayle era responsable de confirmar su autenticidad. Tras una corta entrevista, pidió disculpas y fue al centro de comunicaciones de la embajada, donde mandó un cable a la central en Washington, para pedirles todos los archivos sobre Svetlana Iósifovna Allilúieva. La respuesta llegó una hora después: “Sin rastro”. La central no sabía nada de ella: no había archivos de la CIA ni del FBI ni del Departamento de Estado. El gobierno de EUA ni siquiera sabía que Stalin tuviera una hija.[3]

Mientras esperaba una respuesta de Washington, Rayle interrogó a Svetlana. ¿Cómo había llegado a la India? Dijo que salió de la URSS el 19 de diciembre en una misión ceremonial. El gobierno soviético le había dado un permiso especial para viajar a la India y esparcir las cenizas de su “esposo”, Brajesh Singh, en el Ganges, en su aldea natal —Kalakankar, Uttar Pradesh—, como dictaba la tradición hindú. Añadió amargamente que como Singh era extranjero, Alexéi Kosyguin, jefe del Consejo de Ministros, había rechazado personalmente su petición de matrimonio, pero tras la muerte de Singh, le permitieron llevar sus cenizas a la India. En los tres meses que pasó ahí, se había enamorado del país y había pedido que se le permitiera quedarse. Le negaron la petición. “El Kremlin me considera propiedad estatal”, señaló con asco. “¡Soy la hija de Stalin!” Le dijo a Rayle que, bajo presión soviética, el gobierno indio se había negado a extender su visa. Estaba harta de que la trataran como “reliquia nacional”. No quería volver a la URSS. Miró firmemente a Rayle y destacó que había ido a la embajada estadounidense a pedir asilo político al gobierno de EUA.[4]

Hasta entonces, Rayle sólo pudo concluir que esa mujer totalmente calmada creía lo que estaba diciendo. Entendió de inmediato las implicaciones políticas si su historia resultara cierta. Si en serio era la hija de Stalin, pertenecía a la realeza soviética. Su deserción sería un profundo golpe psicológico a la Unión Soviética, y harían lo que fuera para recuperarla. La embajada estadounidense terminaría en el centro de una tormenta política.[5]

Rayle aún tenía sospechas. Le preguntó por qué no se llamaba Stálina ni Dzhugashvili, el apellido de su padre. Ella le explicó que en 1957 se había cambiado el nombre de Stálina a Allilúieva, el apellido de soltera de su madre Nadezhda, como era el derecho de cualquier ciudadano soviético.

Entonces le preguntó dónde se estaba quedando. “En la casa de huéspedes de la embajada soviética”, contestó, tan sólo a unos cientos de metros de distancia. ¿Cómo había logrado escurrirse de la sede diplomática soviética sin que lo advirtieran?, preguntó. “En este momento hay una enorme recepción para una delegación militar soviética que viene de visita, y el resto está celebrando el Día Internacional de la Mujer”, respondió. Entonces le preguntó cuánto tiempo tenía antes de que se percataran de su ausencia en la casa de huéspedes. Explicó que contaba con unas cuatro horas, porque todo mundo estaría borracho. En ese mismo instante la esperaban en casa de T. N. Kaul, el ex embajador de la India en la URSS. Con un pánico repentino, dijo: “Debería hablarle a su hija, Preeti, para hacerle saber que no voy a llegar”.[6]

Para Rayle, eso fue una pequeña prueba. Contestó: “Está bien, déjeme marcar por usted”. Buscó el número, marcó y le dio el auricular. Escuchó mientras les explicaba a T. N. Kaul y a su hija que tenía jaqueca y no iba a llegar a cenar. Se despidió afectuosamente de ambos.[7]

Luego le pasó a Rayle un fajo de hojas maltratadas. Era un manuscrito ruso titulado Rusia, mi padre y yo, con su firma como autora. Le explicó que eran sus memorias sobre cómo había sido crecer en el Kremlin. El embajador Kaul, de quien ella y Brajesh Singh se habían hecho amigos en Moscú, había sacado el manuscrito de la URSS en enero del año anterior. En cuanto ella llegó a Nueva Delhi, se lo devolvió. Era sorprendente: la hija de Stalin había escrito un libro. ¿Qué revelaría de su padre? Rayle preguntó si podía sacarle una copia, y ella asintió.

Después, siguiendo sus consejos de redacción, Svetlana escribió una petición formal de asilo político en Estados Unidos y firmó el documento. Cuando Rayle le advirtió que, en ese punto, no podía prometerle definitivamente el asilo, Svetlana demostró su astucia política. Contestó: “Si Estados Unidos no podía o no quería ayudarle, no creía que ningún otro país representado en la India estaría dispuesto a hacerlo”. Estaba decidida a no volver a la URSS, y su única alternativa sería contarle su historia “completa y con franqueza” a la prensa, con la esperanza de conseguir el apoyo público en la India y Estados Unidos.[8] Negarse a proteger a la hija de Stalin no pintaría bien en casa. Svetlana entendía cómo funcionaba la manipulación política. Había tenido una vida entera de lecciones.

Rayle acompañó a Svetlana a un cuarto en el segundo piso, le dio una taza de té y le sugirió que escribiera una declaración: una breve biografía y una explicación de su deserción. En ese momento se disculpó de nuevo, porque tenía que consultar a sus superiores.

Esa noche, el embajador de EUA, Chester Bowles, estaba enfermo y en cama, así que Rayle caminó durante 10 minutos a su casa en compañía del jefe de estación de la CIA. Bowles admitiría más tarde que no quiso conocer en persona a Svetlana porque simplemente podría haberse tratado de una lunática. En presencia del asistente especial de Bowles, Richard Celeste, los hombres discutieron la crisis. Rayle y sus superiores se percataron de que no tendrían suficiente tiempo en Nueva Delhi para determinar la autenticidad de Svetlana antes de que los soviéticos descubrieran su ausencia. Bowles creía que la Unión Soviética podía ejercer tanta presión sobre el gobierno indio, al que le estaba proveyendo equipo militar, que si descubría que Svetlana se hallaba en la embajada estadounidense, las fuerzas indias exigirían su expulsión. La embajada tendría que sacarla del país.

A las 9:40 p.m. mandaron un segundo cable a la central en Washington con un reporte más detallado;[9] decía que Svetlana tenía cuatro horas antes de que la embajada soviética reparara en su ausencia. El mensaje concluía: “A menos de que se nos aconseje lo contrario, trataremos de meter a Svetlana en el vuelo Qantas 751 hacia Roma, que sale de Dehli a las 1945Zulu (1:15 a.m. hora local)”. Once minutos después, Washington confirmó de recibido el cable.[10]

Los hombres discutieron sus opciones. Podían negarle su ayuda a Svetlana y decirle que regresara a su embajada, donde era poco probable que hubieran notado su ausencia. Pero había dejado claro que le daría la noticia a la prensa internacional. Podían mantenerla en la Casa Roosevelt o en la cancillería, informarles a los indios que había pedido asilo en Estados Unidos y esperar la decisión de la corte. El problema con esa opción consistía en que el gobierno indio podría tomar a Svetlana por la fuerza. La embajada podría tratar de sacarla de la India en secreto. Ninguna opción era buena.

El factor decisivo fue que Svetlana portaba consigo su pasaporte soviético. Era algo sin precedentes. Los pasaportes de ciudadanos soviéticos en el extranjero siempre se confiscaban, y sólo se les devolvía al abordar sus vuelos de vuelta a casa. Esa tarde, el embajador soviético en la India, I. A. Benedíktov, había organizado una comida de despedida para Svetlana. Fue un evento adusto. Estaba furioso con ella porque había retrasado su salida de la India mucho más allá del mes autorizado por su visa rusa, y Moscú exigía su regreso. Estaba poniendo en juego su carrera. Tenía que abordar ese vuelo a Moscú el 8 de marzo.

“Bueno, si me tengo que ir —dijo ella—, ¿dónde está mi pasaporte?” Benedíktov le ordenó a su asistente: “Dáselo”.[11] En ese momento, Svetlana demostró que en realidad era la hija de Stalin. Cuando exigía algo, no podían negárselo. Benedíktov cometió un grave error, por el que pagaría más tarde. Para los soviéticos, Svetlana era la desertora más importante en haber abandonado la URSS.

Sentado en su cama de enfermo, Chester Bowles tomó una decisión. Con sus papeles indios en orden y su pasaporte ruso, Svetlana podía salir de la India abierta y legalmente. Ordenó que le sellaran una visa de turista clase B-2 en su mismo pasaporte. Tendría que renovarla a los seis meses. Le preguntó a Bob Rayle si podía sacarla de la India. Rayle accedió. Los hombres volvieron a la embajada.[12]

Eran las 11:15 p.m. “Mientras se preparaban para salir al aeropuerto, Rayle giró hacia Svetlana. “¿Entiende a cabalidad lo que está haciendo? Está quemando todas sus naves.” Le pidió que lo pensara con detenimiento. Ella contestó que ya había tenido mucho tiempo para pensar. Entonces él le entregó 1 500 dólares de los fondos discrecionales de la embajada para facilitar su arribo a Estados Unidos.

Rayle le llamó a su esposa, Ramona, para pedirle que empacara sus maletas para un viaje de varios días y que lo alcanzara en el aeropuerto Palam en una hora. No le dijo a dónde iba. Luego fue a la oficina de Qantas Airlines y compró dos boletos abiertos de primera clase a Estados Unidos, con escala en Roma. Pronto se reunió con los demás estadounidenses en el aeropuerto: para entonces había por lo menos 10 miembros del personal de la embajada deambulando por la terminal relativamente desierta, pero sólo dos estaban sentados con Svetlana.[13]

Svetlana pasó fácilmente por la aduana y migración, y en cinco minutos, con una visa de salida india válida y su visa de visitante estadounidense, alcanzó a Rayle en la sala de vuelos internacionales. Cuando Rayle le preguntó si estaba nerviosa, contestó: “Para nada”, y sonrió. Su reacción era adecuada. Svetlana era, en el fondo, una jugadora. A lo largo de su vida tomó decisiones monumentales por mero impulso, y luego asumió las consecuencias con un abandono casi placentero. Siempre dijo que su historia favorita de Dostoievski era El jugador.

Aunque tranquilo en apariencia, Rayle permanecía profundamente ansioso. Estaba convencido de que, en cuanto descubrieran que había desaparecido, los soviéticos sin duda insistirían en que la entregaran. Si la descubrían en el aeropuerto, la policía india la arrestaría, y no habría nada que él pudiera hacer. Sentía que las consecuencias para ella serían graves. La ejecución habría sido al viejo estilo estalinista, pero su padre llevaba 14 años muerto. Aun así, el actual gobierno soviético tenía mano dura con los desertores, y el encarcelamiento siempre era una posibilidad. Por la mente de Rayle también deben haber pasado los recientes juicios de los escritores Andréi Siniavski y Yuli Daniel. En 1966 los habían sentenciado a campos de trabajo forzado por sus escritos “antisoviéticos”, y seguían pudriéndose ahí. El Kremlin no se arriesgaría a un juicio público de Svetlana, pero podría desaparecerla en los rincones de una institución psiquiátrica. También Svetlana debe haber tenido eso en mente. Siniavski era su amigo íntimo. Por lo menos sabía que, si la aprehendían, nunca más le permitirían salir de nuevo de la Unión Soviética.

El vuelo de Qantas a Roma aterrizó puntual, pero el alivio de Rayle se convirtió en terror cuando oyó el anuncio de que se atrasaría. El avión tenía dificultades mecánicas. Los dos se quedaron sentados en el área de salidas mientras los minutos se convertían en horas. Para lidiar con la tensión creciente, Rayle se levantaba periódicamente para ver los mostradores de llegadas. Sabía que el vuelo usual de Aeroflot desde Moscú llegaba a las 5:00 a.m., y una gran delegación de la embajada soviética siempre venía a recibir a los mensajeros diplomáticos y a los dignatarios que llegaran o partieran. Los miembros del personal de Aeroflot ya estaban comenzando a abrir su ventanilla. Por fin anunciaron la salida hacia Roma. A las 2:45 a.m., el vuelo de Qantas a Roma estaba en el cielo.

Mientras volaban, un cable sobre la desertora llegó a la embajada estadounidense en Nueva Delhi. En Washington, Donald Jameson, que fungía como conexión de la CIA con el Departamento de Estado, le había informado de la situación al subsecretario sustituto de esa dependencia, Foy Kohler. La reacción de este último fue impresionante: explotó. “¡Díganles que corran a esa mujer de la embajada. No le ayuden en lo absoluto!” Kohler acababa de fungir como embajador estadounidense en la URSS y creía haber iniciado en persona un deshielo en las relaciones con los soviéticos. No quería que la deserción de la hija de Stalin, sobre todo si coincidía con el 50 aniversario de la Revolución rusa, enturbiara las aguas. Cuando el personal de la embajada leyó el cable que rechazaba la solicitud de asilo de Svetlana, contestó: “Es demasiado tarde. Ya se fueron. Están de camino a Roma”.[14]

El personal no revisó el estado del vuelo de Qantas. Si hubieran descubierto que Svetlana y Rayle permanecieron sentados durante casi dos horas en el aeropuerto y podían haberlos llamado de vuelta, Svetlana habría sido regresada a la embajada y “corrida”. Todo el curso de su vida habría sido distinto. Pero la vida de Svetlana siempre parecía pender de un hilo, y la suerte o el destino la mandaban por un camino en vez del otro. Llegaría a llamarse a sí misma una gitana. La hija de Stalin, siempre viviendo a la sombra del nombre de su padre, nunca encontraría un lugar seguro para aterrizar.

PRIMERA PARTE

Los años del Kremlin

1

Aquel lugar soleado

A lo largo de su vida, Svetlana observaba las fotografías de su más tierna infancia y cavilaba ante ellas mientras sentía esa hermosa y brutal nostalgia de cuando las fotos atrapan el tiempo. Su madre siempre había sido la que tomaba las fotos. Todos en las reuniones familiares estaban tan jóvenes y vivaces, tan simples y animados, con expresión de día de campo. Los primeros seis años y medio de su vida, hasta la muerte de su madre en 1932, fueron, en la mente de Svetlana, los años del sol. Solía hablar de “aquel lugar soleado al que llamo mi infancia”.[1]

¿Quién puede vivir sin recuerdos? Siempre miramos a nuestra infancia, pues nuestro núcleo está forjado por la impronta de nuestros padres, y siempre nos preguntaremos qué tanto nos determinó ese molde. Svetlana creía obstinadamente en su infancia feliz, incluso aunque poco a poco comprendió que le debía su seguridad a tanta sangre derramada. ¿Qué tenía esta extraña infancia para que siempre volviera a ella en busca de consuelo?

Svetlana creció en el Kremlin, la ciudadela de los zares, una fortaleza amurallada a orillas del río Moskova, casi como una pequeña aldea autónoma, pero con torres, catedrales y palacios imponentes, con la Plaza de las Catedrales en el centro y portones masivos que dan a la Plaza Roja y al resto de la ciudad. Podría pensarse que esta fortaleza real era imposiblemente fastuosa, pero cuando nació ahí, en 1926, la segunda hija de Iósif y Nadezhda (“Nadia”) Stalin, la Revolución rusa apenas tenía nueve años de edad. El público siempre la consideraría la princesa del Kremlin, pero la disciplina bolchevique de su padre dictaba una vida relativamente modesta.

Los Stalin vivían en el antiguo Palacio Poteshny, un edificio de tres pisos erigido en 1652. Se le conocía como el Palacio de la Diversión y había fungido como teatro cómico hasta que, en el siglo XIX, fue sede de las oficinas de la Ojrana, la policía secreta del zar. El Poteshny mantenía sus elegantes candelabros teatrales y sus escaleras alfombradas, por las que los Stalin subían a su sombrío departamento de techo alto en el segundo piso.

Colección privada de Svetlana Allilúieva; cortesía de Chrese Evans.

Retrato de familia, ca. 1930. De pie, desde la izquierda: Mariko y María Svanidze, las cuñadas de Stalin de su primer matrimonio. Sentadas al centro, desde la izquierda: Alexandra Andréievna Bychkova (la nana de Svetlana), Nathalie Konstantínova (institutriz) y la tía materna de Svetlana, Anna Redens. Primera fila, desde la izquierda: Svetlana y su hermano, Vasili, con la hija de Nikolái Bujarin sentada en sus piernas. De pie a la derecha: Serguéi Allilúiev, el abuelo materno de Svetlana.

Svetlana recordaba ese departamento: “Había [una habitación] para la institutriz, y un comedor lo suficientemente grande para un piano de cola… Además, había una biblioteca, el cuarto de Nadia y el minúsculo dormitorio de Stalin”.[2] Contaba con dos cuartos para los niños (ella compartía el suyo con su nana), una cocina, la habitación del ama de llaves y dos baños. Todas las habitaciones se calentaban con estufas de leña. Ella describió el departamento como “hogareño, con muebles aburguesados”. Las familias de otros dirigentes bolcheviques vivían al otro lado del camino, en el edificio de la Guardia Montada, y pasaban a visitar sin avisar.

Acorde con la ideología del Partido, no había propiedad privada. Todo pertenecía al Estado, hasta las copas y la platería, lo que significaba, en realidad, que todo el mundo podía tomar lo que quisiera. En los primeros días, hasta los miembros del Partido tenían cartillas de racionamiento, pero su uso era hipotético. En un país en el que la población se estaba muriendo de hambre, la comida siempre alcanzaba para las reuniones íntimas a las que concurrían los magnates del Partido en alguno de sus departamentos. A todos los dirigentes se les asignó una de las dachas campestres abandonadas por las clases ricas que huyeron durante los primeros días de la Revolución.

Cuando nació Svetlana, el 28 de febrero, entró a un hogar ya abarrotado. Su hermano Vasili había llegado al mundo cinco años antes, el 21 de marzo de 1921. La leyenda contaba que Nadia, demostrando austeridad bolchevique y una voluntad de hierro, había caminado al hospital tras la cena para parir a su hijo. Ya que había pasado lo peor, llamó a casa para felicitar a Stalin. El medio hermano de Svetlana, Yákov Dzhugashvili, el hijo del primer matrimonio de Stalin, también se había unido a la casa en 1921. Yákov era 19 años más grande que Svetlana y se convertiría en su paladín, hasta su muerte brutal en un campo de prisioneros nazi.

La vida familiar era chejoviana, con parientes entrando y saliendo del departamento en el Kremlin. Había dos ramas de la familia: los Allilúiev y los Svanidze. La familia de Nadia iba de visita constantemente. Entonces, el clan extendido incluía a los padres de Nadia, Olga y Serguéi Allilúiev; sus hermanos, Fiódor y Pável; la esposa de Pável, Evguenia (“Zhenia”); su hermana, Anna, y el esposo de Anna, Stanislav Redens. Todos los miembros de la familia desempeñarían papeles trágicos en la narrativa de Stalin.

La rama Svanidze llegó de Georgia en 1921, como sombras salidas del pasado de Stalin. En 1906, cuando el georgiano Iósif Stalin apenas era un agitador local que fomentaba la revolución con el seudónimo Sosó, se casó con la hermana de un amigo de la escuela y compañero revolucionario clandestino, Alexándr (“Aliosha”) Svanidze. En aquellos días prerrevolucionarios, cuando el triunfo de los bolcheviques parecía imposiblemente distante, las tres hermanas Svanidze atendían una casa de alta costura en Tiflis (Tbilisi) llamada Atelier Hervieu. La sala de espera siempre estaba llena de condes, generales y oficiales de policía. Mientras las hermanas ajustaban el vestido de la esposa de un general en un cuarto, los revolucionarios discutían sus planes de sabotaje en el cuarto de al lado y escondían sus documentos secretos en los elegantes maniquíes.[3]

La hermana menor, la exquisitamente encantadora Yekaterina Svanidze, a quien todo el mundo llamaba Kató, se enamoró del misterioso y ocurrente camarada Sosó. Entonces era cabeza de la facción bolchevique en Tiflis, y no era extraño que la policía secreta del zar viniera a buscarlo con frecuencia. Kató se embarazó a los meses de su boda y dio a luz a Yákov en marzo de 1907. Poco después le dio tifo. La familia reportó que Kató, de apenas 22 años, murió en los brazos de Sosó el 22 de noviembre de 1907. En el funeral, un desconsolado Sosó se lanzó a la tumba junto con el ataúd y luego desapareció dos meses.

Al mirar atrás, Stalin le diría a su hija, Svetlana, que Kató “era muy dulce y hermosa: me derretía el corazón”; pero no lo suficiente, al parecer, para que asumiera la responsabilidad de su recién nacido. Abandonó a Yákov con su suegra y las hermanas Svanidze. Uno de los pocos contactos que tuvo la familia con Stalin fue una carta desde Siberia durante uno de sus exilios prerrevolucionarios, en la que les pedía que le enviaran vino y mermelada.[4]

En una visita a Georgia en 1921 la familia Svanidze incitó a Stalin a llevarse a su hijo de 14 años de vuelta a Moscú. El cuñado de Stalin, Aliosha Svanidze, que había sido muy cercano a él en sus primeros tiempos de revolucionario, también los acompañó y se llevó consigo a sus hermanos, Mariko y Sashiko, por lo que se unieron a la élite del Kremlin. Un georgiano europeizado, Aliosha había estudiado en Alemania y era un poco dandy. Su hermosa y extravagante esposa, María, de una acaudalada familia judía, que había cantado en la ópera de Tiflis antes de casarse con él, lo acompañó. Habrían estado mucho más seguros si se hubieran quedado en Georgia.

Artiom Serguéiev, el hijo adoptivo de Nadia y Stalin, los visitaba de vez en cuando. Su padre había muerto en 1921 mientras probaba un nuevo tren de alta velocidad propulsado por un motor de avión. Aunque la madre de Artiom seguía viva, Stalin adoptó al muchacho, según la tradición bolchevique de asumir el cuidado de los huérfanos de miembros del Partido. Artiom se convirtió en el mejor amigo de Vasili, hermano de Svetlana.

Colección privada de Svetlana Allilúieva; cortesía de Chrese Evans.

La primera esposa de Stalin, Yekaterina “Kató” Svanidze, muerta en 1907.

La única persona que siempre estuvo ausente de estas reuniones familiares fue la madre de Stalin, Yekaterina, a quien de cariño llamaban Keké. Nadia le escribía a su suegra cartas alentadoras: “Las cosas aquí parecen ir bien; estamos muy bien. Los niños están creciendo… En general, tenemos horriblemente poco tiempo libre Iósif y yo… De todos modos, no me quejo, y hasta ahora lo he afrontado todo con bastante éxito”.[5]

Aunque había visitado el Kremlin una vez para conocer a Nadia, la madre viuda de Stalin se negó a abandonar su amada Georgia. Vivía en el viejo Palacio del Virrey en Tiflis, donde prefirió ocupar una habitación en la planta baja junto al ala de los sirvientes, mientras que los pisos superiores estaban reservados para funciones sociales.

Para Svetlana, quien parece sólo haberla visto una vez en Georgia, su abuela paterna, Keké, era una extraña, y por lo tanto apenas formaba parte de su mitología familiar. Svetlana conocía las historias: que su abuelo Vissarión “Besó” Dzhugashvili había sido un zapatero que, en sus arranques de ebriedad, golpeaba brutalmente a su hijo, hasta que Keké terminó por correrlo. Keké había hecho un gran esfuerzo económico para mandar a Iósif a la Escuela Eclesiástica de Gori y luego al Seminario de Tiflis, con la intención de que se convirtiera en sacerdote. Svetlana siempre dijo que la infame brutalidad de los sacerdotes ortodoxos, que castigaban a sus alumnos aislándolos durante días en celdas estilo calabozo, había forjado la afición por la crueldad de su padre.

Colección privada de Svetlana Allilúieva; cortesía de Chrese Evans.

La madre de Stalin, Yekaterina “Keké” Dzhugashvili, que rehusó dejar su Georgia natal para visitar Moscú.

Ya de adulta, Svetlana sólo de vez en cuando hablaba de su padre a sus amigos, pero una de las cosas que sí dijo fue que la única persona a la que su padre le tuvo miedo fue a su propia madre.[6] Pero era tal la mistificación en la que su padre se envolvía que ni siquiera su hija supo su verdadera fecha de nacimiento. En realidad Stalin nació el 6 de diciembre de 1878, un año antes de lo que aseguraba.[7] Siguiendo su hábito de inventar la mayor parte de su propia biografía, Stalin eligió el 21 de diciembre de 1879 como su cumpleaños oficial. La familia siempre celebró aquel día.

Así, pues, era la familia íntima de Svetlana. Ella aseveraba que en el centro de todo estaba su madre, Nadia, quien murió cuando Svetlana tenía seis años y medio. ¿Qué recuerda de su madre una niña de esa edad? Por su desaparición repentina, Nadia se volvió una clave para entender la vida emocional de Svetlana. La fotografía que más le gustaba a Svetlana era una en la que su madre la carga de recién nacida. Era una prueba de amor materno.

Svetlana no podía recordar el rostro de su madre, pero sí se acordaba del olor de su perfume Chanel, que Nadia usaba a pesar de la desaprobación de Stalin. Su madre entraba a su cuarto para darle las buenas noches, la tocaba, luego tocaba su almohada, y Svetlana se quedaba dormida inmersa en ese perfume. No obstante, apenas podía recordar que su madre la besara o le acariciara el cabello.[8]

Colección privada de Svetlana Allilúieva; cortesía de Chrese Evans.

Svetlana, a los seis años de edad, con su hermano de 11 años, Vasili, en una foto de 1932, tomada antes de que su madre se suicidara, el 9 de noviembre.

Svetlana sentía que había sido una niña silenciosa y obediente. Tres décadas después escribiría: “[Mi madre] esperaba bastante de mí”, todavía dolida por tener pocos recuerdos de cariño en el trato que le dio su madre.[9] Pero había una cosa en particular que sí conservaba: el recuerdo de su madre dibujando con su dedo un pequeño cuadro sobre su corazón y diciéndole: “Ahí es donde tienes que enterrar tus secretos”.[10] En el traicionero mundo político del Kremlin, Nadia mantenía sus sentimientos y sus secretos escondidos, algo que su hija, que se ganaría mala fama por sus arrebatos emocionales, no emuló.

Cuando era niña, claro que Svetlana creía que su madre era hermosa. En retrospectiva, pensaba que su madre mostraba su amor por medio de su dedicación a la educación de sus hijos, que tomó entre sus manos desde su niñez más temprana y que, para Svetlana, la convirtió en el modelo de la madre entregada.

Nadia es una figura elusiva en el universo Stalin. Era una chica de 16 años cuando, según la familia y su hija, se enamoró loca y apasionadamente del Stalin de 39, que ya era aliado leal de Lenin y una estrella en el firmamento bolchevique. Para molestia de sus padres, huyó con él en 1918 para unirse a la Revolución y se convirtió en su secretaria. Nadia era testaruda, terca, puritana e idealista. Para los extraños parecía fría, pero ese exterior escondía un temperamento apasionado y volátil.

La calidez de Nadia, al igual que su frustración, sale a flote en una carta a la tía de su hijo adoptivo Yákov, María Svanidze, a quien claramente le tenía mucho cariño. María y su esposo, Alexándr, vivían en Berlín, donde él trabajaba para el Banco de Comercio Exterior soviético. Nadia escribió la carta justo antes del nacimiento de Svetlana, quien, a pesar de la ambivalencia de su madre acerca del embarazo, obviamente atesoraba la carta, pues la tradujo ella misma al inglés y la guardó:

11 de enero de 1926

Querida Marusia:

Me escribes que te sientes aburrida. Sabes, querida, que es lo mismo en todos lados. Yo no tengo nada que ver con nadie en Moscú. A veces eso hasta parece raro: en tantos años no desarrollar amistades cercanas, pero eso depende del carácter. Es raro que me sienta mucho más cercana a quienes no pertenecen al Partido; me refiero a las mujeres. Es mucho más simple llevarse con ese público.

Me arrepiento de haberme impuesto de nuevo fuertes vínculos familiares. [Aquí Svetlana añadió una nota al pie: “N. S. Allilúieva estaba esperando a su hija Svetlana en ese entonces”.] Eso no es tan fácil en nuestros días, porque parece que hay tantos prejuicios nuevos, como que si no estás trabajando eres una “babá” [Svetlana define esto en el margen de la carta de Nadia como “una campesina”] aunque quizás una tan sólo no trabaje porque no tiene las credenciales adecuadas. Y ahora que voy a tener asuntos familiares, es imposible pensar en mis credenciales. Te aconsejo, querida Marusia, que obtengas alguna habilidad para Rusia mientras estés en el extranjero. Lo digo en serio. Simplemente no puedes imaginarte lo desagradable que es trabajar meramente para ganarse la vida, haciendo cualquier trabajo; una debe tener una especialidad, una especialización que te libere de la dependencia en los demás…

Bueno, mi querida Marusia, no te sientas sola, obtén las credenciales necesarias y vuelve con nosotros la próxima vez. Estaremos muy felices de verte. Iósif me pide que te mande saludos. Tiene muy buenos sentimientos por ti (dice: “Es una babá lista”). No te enojes: ésa es su manera usual de tratarnos a las mujeres…

Te beso y me despido,

Nadia.[11]

Nadia estaba harta de ser una sombra en el Kremlin y se mostraba decidida a no ser una babá. Tan pronto como nació Svetlana, Nadia, en ese entonces de 25 años de edad, buscó una nana que cuidara de su recién nacida para tener la libertad de emprender su propia educación. Tras entrevistar a candidatas potenciales, se decidió por Alexandra Andréievna Bychkova.

Alexandra Andréievna sabía ser leal. Nació en 1885 en una hacienda en Riazán, al sureste de Moscú, y trabajó como sirvienta, cocinera, enfermera y ama de llaves hasta que se unió al hogar petersburgués de Nikolái Yevréinov, director de teatro y crítico, y miembro de la intelligentsia liberal prerrevolucionaria. La familia Yevréinov le enseñó a leer y escribir a la analfabeta Alexandra Andréievna. Cuando el estallido de la Revolución los obligó a huir a París, la invitaron a acompañarlos, pero ella se rehusó a abandonar la patria. Durante las hambrunas de principios de los años veinte huyó con su hijo sobreviviente (el otro había muerto de hambre) a Moscú, donde Nadia Stálina la descubrió y la contrató.[12]

Alexandra Andréievna era una cuentacuentos asombrosa que enhebraba su conversación con proverbios rusos y llenaba los oídos de los niños de historias de su aldea y de sus años “teatrales” en San Petersburgo. Su mayor don era su capacidad de mantener silencio mientras sobrevivía a todas las vicisitudes a través de los años en el hogar de los Stalin. Svetlana diría de ella: “Para mí, durante toda mi vida, ella fue un ejemplo de calma, trabajo duro, calidez, algún tipo de tranquilidad épica y un optimismo sin fin”.[13]

Nadia le dio a la nana de Svetlana la estricta orden de que en su encargo nunca estuviera ociosa. Svetlana recordaba que su nana la llevaba al preescolar para tomar clases de música con otros 20 niños. Svetlana cantaba en un coro infantil y pronto aprendió a leer y transcribir música, y a tocar el piano. Alexandra Andréievna se quedó con Svetlana durante 30 años, hasta su muerte en 1956, y también fue nana de sus hijos. Si Svetlana tuvo algún cimiento ético en el universo Stalin, tan moralmente ambiguo, fue gracias a su nana Alexandra Andréievna. “De no haber sido por la calidez uniforme y constante que su grande y amable persona exudaba —escribió más tarde Svetlana— habría perdido la cabeza hace mucho tiempo.”[14]

En 1928, cuando Svetlana tenía dos años, Nadia se inscribió a la Academia Industrial para estudiar fibras sintéticas, una nueva rama de la química. También había interminables juntas del Partido, y el poco tiempo libre que tenía Nadia lo pasaba con Stalin. Contrató tutores para que supervisaran la educación de sus hijos, mientras ella casi siempre estaba ausente.

Como lo dijo Svetlana con algo de resentimiento: “No estaba de moda en ese entonces que una mujer, especialmente si era miembro del Partido, pasara mucho tiempo con sus hijos”.[15] Todas las esposas del Kremlin tenían trabajo en el Partido. En su tiempo libre algunas aprendieron tenis. Había canchas de tenis y juegos de croquet en los prados de las dachas. Era una réplica inquietante del estilo de vida de la vieja aristocracia zarista.

Nadia contrató a un ama de llaves alemana de Latvia, Carolina Til, para que se encargara del departamento en el Kremlin, y le delegó todo a su eficiencia germana. También contrató a una institutriz para Svetlana y a un tutor para Vasili, como habían hecho los zares. Svetlana aprendió a leer y escribir en alemán y en ruso a los seis años.

La vida de todos los niños en los numerosos departamentos del Kremlin seguía una rutina similar, administrada por institutrices y tutores. Pero no todo era disciplina. Stepán Mikoián, cuyo padre era un viejo bolchevique y un hombre de Estado bolchevique, uno de los pocos que sobrevivieron a las purgas estalinistas, vivía en el edificio de la Guardia Montada y solía jugar con Vasili y Svetlana. Recordaba tardes en las que todos los hijos de los funcionarios del gobierno, incluido el personal —debe de haber habido 30 o 40 niños— correteaban por los jardines. Svetlana era hombruna y escalaba sin miedo el Cañón del Zar, el cañón más grande del mundo, igual que todos los demás.[16]

Svetlana recordaba sólo una vez haber pasado el día entero con su madre. Recordaba mirar con admiración cómo Nadia limpiaba con furia la parte inferior de la bañera con patas de garra y luego el resto del departamento. Era demasiado joven para entender que probablemente el motivo fuera menos la obsesión de su madre por la limpieza, aunque sí la tuviera, que el enojo reprimido de una esposa, porque había mucha infelicidad en la familia Stalin. Stalin y Nadia peleaban con frecuencia. Años después, Polina Mólotov, amiga cercana de Nadia, le dijo a Svetlana: “Tu padre fue duro con [tu madre]. Ella tuvo una vida difícil con él. Todo mundo lo sabía. Pero pasaron muchos años juntos. Tenían una familia, hijos, un hogar y todos querían a Nadia”. Aunque no fuera un matrimonio feliz, preguntó Polina: “¿Qué matrimonio sí lo es?”[17]

Colección privada de Svetlana Allilúieva; cortesía de Chrese Evans.

Desde la izquierda:

Carolina Til, el ama de llaves, y la nana Alexandra Andréievna Bychkova.

Como su madre era fría, Svetlana obtuvo las reacciones emocionales que añoraba de su padre. Era la hija preferida de Stalin. La llamaba su “gorrioncita” o su “mosquita”. Volaba a sentarse en sus piernas y de él obtuvo los besos y las caricias que su madre le escatimó. Dio por sentadas sus ausencias constantes, que hicieron que sus apariciones fueran tanto más dramáticas y a la niña tanto más necesitada.

Fue Nadia quien acogió al lado Svanidze de la familia. Protegía en particular a Yákov, a quien Stalin aparentemente trataba con desprecio. El chico adolescente sólo hablaba georgiano cuando se unió al hogar. Svetlana pensaba que ésa era una de las razones por las que no parecía agradarle a su padre. Se dice que Stalin era consciente de su propio acento georgiano al hablar ruso. Svetlana diría que su padre “hablaba bien ruso en su forma más simple, más coloquial… En ruso no podía ser un orador ni un escritor elocuente, pues le faltaban sinónimos, matices, profundidad”.[18] En vez de eso usaba el silencio para afirmar su autoridad, una herramienta mucho más efectiva para controlar a los demás, quienes nunca podían adivinar por completo lo que Stalin estaba pensando.

Cuando era niña Svetlana ni siquiera sabía que las raíces de su padre fueran georgianas. Una vez, su hermano Vasili, que la molestaba todo el tiempo, le dijo que la familia era georgiana. Cuando Svetlana le preguntó qué significaba ser georgiano, aquél le dijo que “iban por ahí con largas capas circasianas y cortaban a todo mundo con dagas”.[19] Svetlana afirmaba que Stalin, intentando distanciarse de sus raíces, prohibió a sus colegas georgianos que le trajeran los regalos típicos de vino y frutas georgianos, alegando que tal generosidad se hacía a expensas del público, y Nadia coincidía con él.

Al mirar atrás, Svetlana aseveraba que el cuarto que más le gustaba de su departamento moscovita era el de su madre. En ausencia de ésta, iba ahí cada vez que podía para sentarse en su gruesa alfombra oriental color frambuesa o para acurrucarse en el anticuado tajta (diván) georgiano, con sus colchones bordados. Le encantaba tocar los libros en el escritorio y la mesa de dibujo de Nadia. Dado el peligroso hogar en el que creció, Svetlana necesitaba esa imagen idealizada de la madre adorada para su supervivencia psíquica, pero el extraño sólo ve a una madre ausente y a una niña desesperada y emocionalmente necesitada. Por supuesto, la verdad era que la misma Nadia apenas sobrevivía.

LA VIDA EN ZUBALOVO

Enterrado en la mente de los afortunados hay un paisaje infantil, un lugar de magia e imaginación, un lugar seguro. Es fundamental y volvemos a él en memorias y sueños a lo largo de nuestra vida. A pesar del rumbo que tomaría su vida, Svetlana tenía un lugar así.

Como miembro del círculo íntimo de Lenin, a Stalin le dieron una dacha llamada Zubalovo. No estaba lejos de la aldea de Usovo, a unos 30 kilómetros de Moscú. La familia pasó ahí los fines de semana y los veranos de 1919 a 1932, y la familia extendida siguió visitándola hasta 1949, mucho después de la muerte de Nadia.

La dacha tenía el nombre de su antiguo dueño, Zubalov, un magnate del petróleo armenio, de Bakú. Toda el área alrededor de Usovo había servido como refugio vacacional para los ricos del Moscú prerrevolucionario. Cuando los dueños huyeron durante la Revolución, las dachas se repartieron entre la élite del Partido. Stalin y Anastás Mikoián obtuvieron Zubalovo. Había más que un poco de venganza en esto. Los dos habían dirigido huelgas para protestar contra las largas jornadas y las miserables condiciones de trabajo en las refinerías de Zubalov, en Bakú, Azerbaiyán, y en Batumi, Georgia.

Había tres casas separadas en la extensa propiedad de Zubalovo: la casa grande, la casa chica y el bloque de servicios, todas rodeadas por una barda de ladrillos. La grande la tomaron Mikoián y otras familias de viejos bolcheviques. Los hermanos de Nadia, los Allilúiev, y algunos de los Svanidze, usaron el bloque de servicios, mientras que Stalin y Nadia tenían la dacha menor.

Siempre estaba llena de visitas.[20]

Stalin mandó a remodelar inmediatamente la dacha; le quitaron los frontones y los muebles viejos. También mandó construir un balcón en el segundo piso —“el balcón de padre”— y una terraza que abarcaba la parte trasera de la casa. Stalin y Nadia ocupaban la planta alta, mientras que niños, parientes y amigos de visita vivían abajo. Arbustos de lilas enmarcaban el frente de la casa y había una arboleda de abedules blancos a poca distancia. También había un estanque de patos, un colmenar, un corral para gallinas y faisanes, un huerto de árboles frutales y un claro en el que se plantaba alforfón para atraer a las abejas. Esa finca bolchevique cumplía casi la misma función que cuando pertenecía a la élite industrial, “una pequeña finca con una rutina campestre propia”, como la describió Svetlana.[21]

De niña, Svetlana conocía el paisaje como su propia piel. Sabía dónde encontrar las mejores setas; pescó en cada arroyo y en cada estanque con su abuelo y su hermano y descubrió dónde descansaban las truchas en las estelas. Sabía dónde recoger bayas entre las zarzas, lo que le dejaba los brazos y las piernas llenos de arañazos. Llevaba a casa cubetas de bayas para la cocinera y, contenta y exhausta, esperaba elogios. Svetlana tenía su propia parcela que atender en el jardín y sus propios conejos que criar. El olor de los alerces, la corteza blanca de los abedules descarapelados, el pomposo verde de las hojas nuevas, el olor de la tierra rusa, todo eso se imprimió en su mente.

Durante el verano, muchos niños de la élite llegaban de visita. Ella los llevaba al corral para recolectar los huevos de los faisanes y las gallinas de Guinea, o salía con ellos en expediciones para recoger setas. En la finca tenían una casa del árbol para encaramarse, y columpios, y un subibaja para balancearse. Los niños iban a acampar al bosque: dormían en un cobertizo y pescaban en el río local. Cocinaban sus presas en la fogata y horneaban huevos de faisán en las cenizas calientes.

Los parientes entraban y salían flotando de Zubalovo: sus abuelos Olga y Serguéi Allilúiev; su tía Anna y su tío Stanislav, y el tío Pável y la tía Zhenia. El tío Pável contaba historias de la época tras la Guerra Civil, cuando Lenin lo envió en una expedición al extremo norte en busca de hierro y carbón. Habían vivido en tiendas, montado renos y fabricado su ropa con pieles de reno. Los Svanidze también iban a la dacha, sobre todo el tío Aliosha y su dramática esposa, María. Stalin casi siempre estaba ahí, pero se mantenía absorto. Siempre estaba trabajando en su mesa de la terraza.

Los abuelos de Svetlana, Olga y Serguéi, eran las presencias dominantes de la dacha. Fue Serguéi quien llevó a Stalin al hogar de los Allilúiev. El hijo ruso de un siervo liberto se había entrenado como mecánico y trabajaba en las playas de maniobras de Tiflis cuando se unió al Mesame Dasi (Tercer Grupo), el partido socialista georgiano formado a principios de la década de 1890. Conoció a Stalin en 1900, cuando su futuro yerno ya era famoso localmente por su brillante organización y sus exhortaciones políticas en las manifestaciones obreras clandestinas por el Día del Trabajo. En aquellos días Serguéi estaba a cargo sobre todo de imprimir propaganda marxista, pósteres y panfletos, por lo que lo arrestaron y encarcelaron siete veces. No está claro si participó en la violencia revolucionaria, aunque pareció no tener objeciones cuando los revolucionarios usaron a su hija de nueve años, Anna, como camello para cargar cartuchos explosivos cosidos en su ropa interior en el tren de Tiflis a Bakú.[22] Serguéi le ofreció el departamento familiar como refugio a Stalin cuando se escondía de la policía secreta del zar.

Olga era un personaje más complejo. En 1893 se había fugado con Serguéi, que era el inquilino de la familia, para huir de su tiránico padre. Ella tenía 16 años; él, 27. Parecía una aliada dispuesta en la política revolucionaria de Serguéi. Su vida y las vidas de sus cuatro hijos habían sido un relato de mudanza constante de ciudad en ciudad, de redadas policiales, de miedo, de mantener secretos, de visitar a Serguéi en prisión y de ver desaparecer a sus amigos. Distribuía panfletos marxistas, igual que sus jóvenes hijas, una práctica peligrosa que podía acarrearles una sentencia de prisión, como a su padre. Ella fue quien sugirió que su departamento petersburgués en la calle Rozhdestvenskaia fuera el escondite de Lenin en el verano de 1917, cuando se quedó varios días antes de huir a Finlandia durante la aparente disolución de la Revolución, sólo para volver y organizar el triunfo bolchevique en octubre de ese año. Y también veía con buenos ojos las visitas de Stalin. Éste era efusivo en su gratitud a Olga e incluso le escribió desde su exilio siberiano:

25 de noviembre de 1915

Olga Evguénievna:

Estoy más que agradecido con usted, querida Olga Evguénievna, por sus amables y buenos sentimientos hacia mí. Nunca olvidaré la preocupación que me ha mostrado. Espero el día en que termine mi periodo de exilio y pueda ir a Petersburgo, para agradecerles, a usted y a Serguéi, personalmente, por todo. Todavía me faltan dos años para completarlo… Saludos a los niños y las niñas…

Respetuosamente suyo,

Iósif [23]

Ése era el yerno que un día traicionaría toda su confianza.

En cuanto su hija más joven, Nadia, cumplió 14 años de edad, Olga afirmó su independencia entrenando como partera. Cuando Rusia ingresó a la Primera Guerra Mundial, se unió a la Cruz Roja y atendió a los heridos que llegaban del frente alemán. Vivía sobre todo en el hospital y, según su hijo Pável, comenzó a tener amantes.

Cuando comenzaron a residir en Zubalovo, Serguéi y Olga ya estaban totalmente alienados. Él llegaba de un extremo de la dacha, ella del otro, y se miraban por encima de la mesa del comedor. A Serguéi lo habían marginado como viejo bolchevique, aunque siguió siendo un creyente apasionado, mientras que Olga parecía escéptica y fue la primera en sospechar la verdadera naturaleza de su yerno.

Durante esos largos veranos en la dacha, aquella parecía una familia georgiana típica, explosiva y de mal genio: el abuelo Serguéi, enojado cuando un niño estaba inquieto en la mesa, le vaciaba la sopa en las piernas. Olga había vuelto a su religión ortodoxa oriental. Cuando los hijos de Stalin y sus amigos, criados en la ideología atea del comunismo, se burlaban de las creencias de la abuela Olga, les contestaba: “¿Dónde está su alma? Lo sabrán cuando les duela”.[24] Sin embargo, no parecían molestarle la ascendencia y los beneficios que le daban la posición de su yerno.

Svetlana, que heredó el pelo rojo y los ojos azules de Olga, se identificaba con su abuela. Aseveraba que su madre le había prohibido a su abuela visitar el departamento del Kremlin porque resentía las constantes críticas de Olga contra su devoción bolchevique a su carrera y el hecho de no quedarse nunca en casa con sus hijos. Svetlana quizás oyó eso de sus tías, pues difícilmente constituye el recuerdo de una niña de seis años. Al parecer, Olga le gritaba a Nadia que ella había criado cuatro hijos, aunque a Nadia, al recordar su niñez fracturada, aquello puede haberle resultado irónico. Olga era explosiva, pero no particularmente autorreflexiva, atributos que al parecer también heredó su nieta Svetlana. Cuando era niña, Svetlana no debió haber entendido muchos de esos complejos trasfondos familiares. ¿Qué niña sí lo hace? En Zubalovo, sus abuelos, y sobre todo su abuelo, eran sustitutos paternos benevolentes. Serguéi tenía un taller mecánico en una choza separada de la dacha e invitaba a los niños a jugar con sus herramientas y construir cosas. A veces colgaba dulces de los árboles para que los pizcaran y se los llevaba en largas caminatas por el bosque, en busca de setas.

Colección privada de Svetlana Allilúieva; cortesía de Chrese Evans.

El abuelo materno de Svetlana, Serguéi Allilúiev, a finales de la década de 1920.

Gran parte de la élite del Partido Bolchevique compartía esos veranos en Zubalovo. Svetlana los llamaba tíos a todos. El “tío Voroshílov” y el “tío Mikoián” iban a la dacha de Stalin con sus familias. Uno de los visitantes que más le gustaban era el viejo camarada de Stalin, Nikolái Bujarin, que llenaba la dacha de risas y a quien todo el mundo quería. Le enseñó a andar en bicicleta a la nana de Svetlana y siempre llevaba animales a la dacha y a los jardines del Kremlin: erizos, culebras rayadas, halcones y hasta un zorro domesticado. Mucho después de que Stalin ordenara ejecutar a Bujarin en el último juicio falso de 1938, su zorro domesticado siguió corriendo por los jardines del Kremlin. También iban otros amigos, como Sergó Ordzhonikidze y su esposa, Zinaida. A los seis años de edad, Svetlana veía las fiestas de los adultos con curiosidad infantil: Semión Budionny tocaba el acordeón y los adultos cantaban canciones típicas rusas. A veces Nadia incluso bailaba la lezguinka georgiana, y Stalin, que tenía una excelente voz y era bien entonado, también podía cantar. Sólo Mikoián, Budionny y Klíment Voroshílov sobrevivieron a Stalin. Esos “tíos” y “tías” comenzaron a desaparecer a mediados de los años treinta; muchos fueron ejecutados, y algunos, como Ordzhonikidze, se suicidaron. Svetlana sólo recordaba que, cuando era niña, no podía entender a dónde se habían ido todos. La gente sólo “se esfumaba”. Nadie explicaba por qué.[25]

Stalin tenía 48 años cuando nació Svetlana y prefería sus vacaciones sin niños ruidosos. Él y Nadia solían ir de vacaciones a Sochi, en el Mar Negro, donde los baños termales ayudaban con su reumatismo, seguramente consecuencia de sus muchos exilios siberianos. Al parecer era frecuente que toda una comitiva de miembros del Partido fueran al sur en una flotilla de coches. Svetlana atesoraba las fotografías de su madre de esos viajes. Estaba la imagen de Ável Yenukidze, el querido padrino de su madre, en picnics en la playa. Otros miembros del Politburó, como Mólotov, Mikoián y Voroshílov, también estaban presentes. Ir juntos de vacaciones era parte de la ortodoxia del Partido. Stalin tenía un brazo deforme como secuela de accidentes infantiles y un pie palmeado, por lo que nunca nadaba. Prefería tirarse en una tumbona en la playa y revisar documentos. Svetlana cumplió cinco años antes de que le permitieran acompañar a sus padres a su dacha en Sochi.

Al revisar sus memorias, escritas a los 38 años, Svetlana sólo podía hablar de las “muertes” de esos dirigentes, no de sus asesinatos. “Sólo quiero escribir lo que sé y recuerdo y vi yo misma”; así es como mantiene a raya el trauma psicológico.[26] Pero ahí comienza el quiebre: Zubalovo alguna vez fue un lugar de luz y magia en el que viejos amigos, camaradas revolucionarios, se reunían para compartir veranos y risas con sus hijos. Y luego todo se tornó de un negro homicida.

En retrospectiva, Svetlana no podía negar la paradoja de esa felicidad infantil. Su aislamiento privilegiado la protegió del terrible sufrimiento de la época: las brutales luchas internas del Partido mientras Stalin afirmaba su dominio sobre sus rivales con purgas de viejos bolcheviques y la élite del Partido; la muerte de millones de campesinos por hambrunas causadas por la colectivización forzada del campo en nombre de la rápida industrialización. Los bolcheviques sin clases habían replicado el régimen zarista: ahora el pueblo eran los siervos y los dirigentes se amurallaban tras lindes seguros. Todavía no había los excesos burgueses por los que se volvería famoso el régimen después de la guerra.

Svetlana tampoco podía negar la magia de ese primer mundo, cuando vivía con la inconsciencia atemporal de una niña en un lugar poblado por sus seres queridos. ¿Acaso debería haber rechazado todo ese mundo? Pero estaba en el núcleo de una paradoja. ¿Cómo podía ser terrible un mundo que parecía maravilloso? Su padre la acariciaba y la quería y le prodigaba besos paternales de tabaco cuando, a instancias de su nana, corría hacia él con regalos de violetas y fresas. ¿Cómo podía ser ya al mismo tiempo uno de los dictadores más sanguinarios del mundo, aguardando su hora?

Svetlana aseguraba que su infancia había sido normal, llena de parientes cariñosos, amigos, vacaciones, placer. Incluso aseveraba que había sido modesta. Y para la hija de un jefe de Estado quizás lo fuera, aunque los millones de rusos desplazados y muertos de hambre habrían estado indignados.

En sus memorias escribió: “Aunque sólo sea por respeto a su recuerdo, por amor y gratitud profunda a lo que fueron para mí en ese lugar soleado al que llamo mi infancia, debería contarles de ellos”.

Era una declaración caprichosa, pues los recuerdos estaban llenos de paradojas y frustraciones. “Sigo intentando recuperar lo que se fue, los días soleados y perdidos de mi infancia”, escribiría más de 30 años después, como si reconociera la imposibilidad de hacerlo.[27]

Desde el punto de vista de la niña, quizás el mundo haya sido puro sol, aunque con su intuición infantil ya debió

Libros

Libros Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Novela romántica

Novela romántica Literatura juvenil

Literatura juvenil Arte, música y fotografía

Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud

Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales

Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Thriller juvenil

Thriller juvenil Cómic de autor

Cómic de autor Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómic infantil

Cómic infantil Cómic de humor

Cómic de humor Cómics de influencers

Cómics de influencers Cómic

Cómic Manga

Manga Biografías

Biografías Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia Espiritualidad

Espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo

Bolsillo Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Revista lengua

Revista lengua Noticias

Noticias Tienda: Chile

Tienda: Chile