¿Dónde están estos enemigos? ¡Capuleto! ¡Montesco!

Ved qué calamidad ha caído sobre vuestro odio,

porque el cielo encuentra medios de matar vuestras alegrías con el amor.

WILLIAM SHAKESPEARE,

Romeo y Julieta, V, III

Qué sonido es ese que se oye en la altura

Murmullo de lamento maternal

Qué hordas encapuchadas son esas que hormiguean

Por llanuras infinitas, tropezando en las grietas

De una tierra limitada por el raso horizonte

Qué ciudad es esa sobre las montañas

Chasquidos y reformas y llamas en el aire violeta

Torres que se derrumban

Jerusalén Atenas Alejandría

Viena Londres

Irreales.

T. S. ELIOT, La tierra baldía, V

Nota sobre la transliteración

y otras convenciones lingüísticas

Existen al menos siete sistemas distintos de transcripción del chino mandarín al alfabeto latino. En general, puede decirse que hacia el final del período que abarca este libro se pasó de utilizar el sistema anglosajón denominado Wade-Giles a emplear un sistema universal llamado pinyin, en parte como respuesta a la propia adopción oficial de este último por la República Popular China y la Organización Internacional de Normalización. Así, por mencionar solo el ejemplo más evidente, Pekín pasó a escribirse Beijing.

Aquí, siguiendo el consejo de algunos colegas especializados en historia de Asia, he adoptado el sistema pinyin a pesar del evidente riesgo de anacronismo que ello comporta. Las excepciones las constituyen aquellas transliteraciones clásicas que han llegado a resultar demasiado familiares al lector como para que su reemplazo produzca otra cosa que confusión, como Chiang Kai-shek (en pinyin Jiang Jieshi), Nankín (Nanjing) o Cantón (Guangzhou), además de la propia Pekín. Parecidos problemas presenta la transliteración de los nombres rusos, donde también aplicamos las reglas hoy generalizadas.

En este contexto, merece la pena hacer un breve comentario sobre la importancia del nombre de «Manchuria». Esta era la denominación contemporánea japonesa y europea de tres provincias nororientales de China, Liaoning, Jilin y Heilongjiang, y pretendía subrayar la historia de la región como hogar ancestral de la última dinastía imperial, la Qing. La región no formaba parte integrante de la China anterior a dicha dinastía, algo que al parecer tenía su importancia para los futuros colonizadores rusos y japoneses.

Por último, los nombres japoneses se transcriben de la manera habitual en Japón, posponiendo el nombre de pila, como en «Ferguson Niall».

Mapas

MAPA 1. El Enclave de Asentamiento judío en Rusia

MAPA 2. El Imperio austro-húngaro antes de la Primera Guerra Mundial

MAPA 3. La diáspora alemana en la década de 1920

MAPA 4. Fronteras políticas después de los Tratados de Paz de París, c. 1924

MAPA 5. Los imperios asiáticos en el otoño de 1941

MAPA 6. Manchuria y Corea

MAPA 7. La Segunda Guerra Mundial en Asia y el Pacífico, 1941-1945

MAPA 8. El Imperio nazi en su momento de máxima expansión, otoño de 1942

MAPA 9. El Enclave de Asentamiento judío en Rusia y el Holocausto

MAPA 10. Partición de Alemania, 1945

Agradecimientos

Aunque este libro se basa en gran medida en fuentes secundarias, decidí rastrear determinadas cuestiones hasta sus fuentes primarias. Al hacerlo, tanto yo como mis investigadores tuvimos la fortuna de poder contar con la colaboración de numerosos archivos públicos y privados. Los documentos de los Royal Archives del castillo de Windsor se citan con el gracioso permiso de Su Majestad la Reina de Inglaterra. Los documentos del Rothschild Archive se citan con el permiso de los administradores del archivo. Doy las gracias asimismo al personal de los archivos siguientes: Archivio Segreto Vaticano; Auswärtiges Amt, Berlín; Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Universidad de Yale; Bibliothèque de l’Alliance Israélite Universelle, París; Imperial War Museum, Londres; Landeshaupt-archiv, Coblenza; Library of Congress, Washington; Centro de Investigación Memorial, Moscú; National Archives, Washington; National Archives, Kew, Londres; National Archives, College Park, Maryland; National Security Archive, Universidad George Washington, Washington; Centro de Investigación y Documentación, Sarajevo; Rothschild Archive, Londres; Archivo Público Ruso, Moscú; Royal Archives del castillo de Windsor, y United States Holocaust Museum Library and Archives, Washington.

La gestación del presente volumen ha durado al menos diez años, y ha habido muchas manos que han contribuido al trabajo. Al menos una docena de estudiantes han ayudado en las investigaciones durante sus vacaciones, entre ellos Sam Choe, Lizzy Emerson, Tom Fleuriot, Bernhard Fulda, Ian Klaus, Naomi Ling, Charles Smith, Andrew Vereker, Kathryn Ward y Alex Watson. Ameet Gill empezó con esta misma dedicación parcial y luego pasó a investigar a tiempo completo para Blakeway Productions, mientras que Jason Rockett se convirtió en mi ayudante de investigación cuando me trasladé a Harvard. Ambos han realizado su trabajo de manera soberbia. Pero estoy en deuda con todos mis investigadores: no solo me han ayudado a escarbar, sino también a construir.

No todos los documentos y textos relevantes estaban escritos en lenguas que yo era capaz de leer. Me gustaría, pues, dar las gracias a los siguientes traductores por su trabajo: Brian Patrick Quinn (italiano); Himmet Taskomur (turco); Kyoko Sato (japonés); Jaeyoon Song (coreano); Juan Piantino y Laura Ferreira Provenzano (español).

Muchos estudiosos respondieron generosamente a las peticiones de ayuda de mis investigadores. En particular, quisiera dar las gracias a Anatoly Belik, investigador del Museo Naval Central de San Petersburgo; Michael Burleigh, que generosamente leyó diversos borradores y ofreció su consejo desde las primeras fases del proyecto; Jerry Coyne, de la Universidad de Chicago; Bruce A. Elleman, del Naval War College de Newport (EEUU); Henry Hardy, del Wolfson College de Oxford; Jean-Claude Kuperminc, de la Bibliothèque de l’Alliance Israélite Universelle de París; Sergio Della Pergola, de la Universidad Hebrea de Jerusalén; Patricia Polansky, de la Universidad de Hawai; David Raichlen, de la Facultad de Antropología de Harvard; Bradley Schaffner, del Departamento de Eslavo de la Biblioteca Widener de Harvard, y Mirsad Tokaca y Lara J. Nettelfield, del Centro de Investigación y Documentación de Sarajevo.

Me gusta decir que, en su versión inglesa, este es un libro Penguin a ambos lados del Atlántico. Distintos equipos integrados por personal de talento han trabajado tanto en Londres como en Nueva York muy presionados por los plazos para poder convertir mi manuscrito inicial en un libro terminado. En Londres debo mencionar ante todo a Simon Winder, mi editor. Él y su homólogo de Nueva York, Scott Moyers, lucharon con todas sus fuerzas por mejorar el texto; no podría haber deseado mejor consejo editorial. Michael Page realizó un magnífico trabajo como corrector de estilo. También debo dar las gracias (en Londres) a Samantha Borland, Sarah Christie, Richard Duguid, Rosie Glaisher, Helen Fraser y Stefan McGrath. En Nueva York, Ann Godoff jugó un inestimable papel a la hora de pulir la forma y el sentido de la obra.

Al igual que mis dos libros anteriores, La guerra del mundo se escribió paralelamente a la creación de una serie documental de televisión. Una cosa no habría podido existir independientemente de la otra. Resultaría imposible aquí dar las gracias a todos los responsables de la serie en seis capítulos realizada por Blakeway Productions para el Channel 4 de la televisión británica —para eso están los créditos que aparecen al final de cada documental—, pero sería un error no reconocer la labor de aquellos miembros del equipo de televisión que de una forma u otra contribuyeron al libro además de a la serie: Janice Hadlow, que estuvo presente en su creación, y su sucesora en el Channel 4, Hamish Mykura; Denys Blakeway, el productor ejecutivo; Melanie Fall, la productora de la serie; Adrian Pennink y Simon Chu, los directores; Dewald Aukema, el director de fotografía; Joanna Potts, la ayudante de producción; y Rosalind Bentley, la documentalista. Me gustaría asimismo expresar mi gratitud a Guy Crossman, Joby Gee, Susie Gordon y —por último, aunque no en último lugar— Kate Macky. Entre las numerosas personas que nos ayudaron a filmar la serie, hubo varios «manitas» que se las apañaron para ayudarme también en las investigaciones de cara al libro. Vaya mi agradecimiento a Faris Dobracha, Carlos Duarte, Nikoleta Milasevic, Maria Razumovskaya y Kulikar Sotho, así como a Marina Erastova, Agnieszka Kik, Tatsiana Melnichuk, Funda Odemis, Levent Oztekin, Liudmila Shastak, Christian Storms y George Zhou.

Tengo la inmensa fortuna de tener en Andrew Wylie al mejor agente literario del mundo, y en Sue Ayton a su equivalente en el ámbito de la televisión británica. Vaya también mi agradecimiento a Katherine Marino, Amelia Lester y todo el resto del personal de las oficinas de Londres y Nueva York de la Agencia Wylie.

Varios historiadores se prestaron generosamente a leer los borradores de diversos capítulos. Quisiera dar las gracias a Robert Blobaum, John Coatsworth, David Dilks, Orlando Figes, Akira Iriye, Dominic Lieven, Charles Maier, Erez Manela, Ernest May, Mark Mazower, Greg Mitrovich, Emer O’Dwyer, Steven Pinker y Jacques Rupnik. Ni que decir tiene que todos los errores, tanto de datos como de interpretación, que aún pueda contener el texto deben atribuírseme exclusivamente a mí.

Dado que el presente volumen es obra de un estudioso itinerante, mis deudas de gratitud para con las instituciones académicas son más numerosas de lo habitual. Sus orígenes se hallan en el Jesus College de Oxford, y, en consecuencia, debo dar las gracias a mis antiguos colegas en dicha institución, especialmente al entonces director, sir Peter North, y a la tutora de historia, Felicity Heal, así como a otros miembros antiguos y actuales —especialmente David Acheson, Colin Clarke, John Gray, Nicholas Jacobs y David Womersley—, quienes me ayudaron a aclarar mis ideas sobre toda una serie de temas que van desde la etnicidad al imperio. Los tesoreros, Peter Mirfield y Peter Beer, saben bien de qué forma el College me ayudó financieramente, además de intelectualmente, y por ello les estoy también agradecido. El respaldo administrativo fundamental vino de la mano de Vivien Bowyer y de su sucesora, Sonia Thuery. Tengo asimismo una especial deuda de gratitud con el director y los miembros del claustro del Oriel College, quienes, gracias a Jeremy Catto, me proporcionaron generosamente refugio frente a las inclemencias de Oxford después de renunciar a mi tutoría en el Jesus College.

En la Universidad de Nueva York tuve la fortuna de pasar dos años muy productivos compartiendo ideas (entre otros) con David Backus, Adam Brandenburger, Bill Easterly, Tony Judt, Tom Sargent, Bill Silber, George Smith, Richard Sylla, Bernard Yeung y Larry White. He contraído asimismo una gran deuda con John y Diana Herzog, así como con John Sexton y William Berkeley, quienes me persuadieron de que probara a enseñar historia a los alumnos de empresariales.

Cada año, mi mes de retiro en la Hoover Institution de Stanford me da la oportunidad de no hacer nada más que leer, pensar y escribir. Sin ella jamás habría podido terminar el manuscrito. Doy las gracias, pues, a John Raisian, el director, y a su excelente personal, en especial a Jeff Bliss, William Bonnett, Noel Kolak, Celeste Szeto, Deborah Ventura y Dan Wilhelmi. Entre los miembros del claustro de Hoover que me han ayudado, a sabiendas o sin saberlo, se incluyen Martin Anderson, Robert Barro, Robert Conquest, Larry Diamond, Gerald Dorfman, Timothy Garton Ash, Stephen Haber, Kenneth Jowitt, Norman Naimark, Alvin Rabushka, Peter Robinson, Richard Sousa y Barry Weingast.

Ha sido en Harvard, no obstante, donde finalmente el libro ha visto la luz, y es con Harvard con quien tengo mi mayor deuda. Estoy especialmente agradecido a Larry Summers, Bill Kirby y Laura Fisher, quienes tomaron la iniciativa de persuadirme de que me trasladara a Cambridge. La Facultad de Historia de Harvard es una maravillosa comunidad académica de la que formar parte; mi agradecimiento a todos sus miembros por su acogida y su apoyo, especialmente al antiguo presidente, David Blackbourn, y al presidente actual, Andrew Gordon. Los nuevos colegas que han contribuido con sus sugerencias a la elaboración de este libro son demasiado numerosos para enumerarlos aquí. La Facultad cuenta con muy buen personal administrativo; doy las gracias en particular a Janet Hatch, así como a Cory Paulsen y Wes Chin, que supieron perdonar mis numerosos pecados burocráticos de omisión y comisión. El Centro de Estudios Europeos está resultando ser un hogar ideal; no puedo elogiar lo bastante a Peter Hall, su director, y a su excelente personal, especialmente a la directora ejecutiva, Patricia Craig, además de Filomena Cabral, George Cumming, Anna Popiel, Sandy Seletsky y Sarah Shoemaker. Al otro lado del río Charles he encontrado otro medio enormemente estimulante en la Escuela de Negocios de Harvard. Su antiguo decano, Kim Clark, y el decano actual, Jay Light, fueron lo bastante atrevidos como para aceptar la idea de un cargo compartido, cosa que les agradezco. Doy las gracias a todos los miembros del departamento de «Empresa y gobierno en la economía internacional» por iniciarme en el método del estudio de casos, en particular a Rawi Abdelal, Regina Abrami, Laura Alfaro, Jeff Fear, Lakshmi Iyer, Noel Maurer, David Moss, Aldo Musacchio, Forest Reinhardt, Debora Spar, Gunnar Trumbull, Richard Vietor y Louis Wells. Por último, doy las gracias a todos mis estudiantes de la Sección H, que escalaron conmigo la curva de aprendizaje —a veces delante de mí—, y, obviamente, a la familia Tisch por su generosidad a la hora de dotar mi cátedra.

Lo que hace adictivo a Harvard (me doy cuenta al escribir estas líneas) es que allí el estímulo proviene de todas partes. Aparte de las instituciones a las que estoy oficialmente afiliado, existen otros numerosos entornos en los que he podido perfeccionar y mejorar los argumentos aquí planteados: el Centro Belfer de Ciencia y Asuntos Internacionales, de Graham Allison; el Seminario de Economía y Seguridad, de Martin Feldstein; el Seminario de Política, de Harvey Mansfield; el Seminario de Seguridad Internacional en el Instituto Olin de Estudios Estratégicos, de Stephen Rosen; el Centro Weatherhead de Asuntos Internacionales, de Jorge Domínguez, y el Taller de Historia Económica, de Jeffrey Williamson, sin olvidar el comedor de Lowell House y —por último, aunque ni mucho menos en último lugar— el incomparable salón Cambridge de Marty Peretz.

Pero la vida transatlántica tiene sus inconvenientes, aparte del jet lag. Para mi esposa Susan y nuestros hijos, Felix, Freya y Lachlan, este libro ha sido un desagradable rival, que me ha arrastrado hacia costas remotas o simplemente me ha confinado a mi estudio durante demasiados fines de semana y días de vacaciones. Les pido perdón por ello. Al dedicarles a ellos LA GUERRA DEL MUNDO, confío en haber hecho un gesto mínimo para preservar la paz del hogar.

Cambridge, Massachusetts, febrero de 2006

Introducción

Las casas se desplomaban al derretirse bajo sus efectos, arrojando llamaradas; los árboles se convertían en fuego con gran estruendo ... Ya habrá imaginado el lector la rugiente oleada de miedo que sacudió la mayor ciudad del mundo en el amanecer del lunes; la corriente de fuga se convirtió con rapidez en un torrente, que estalló en un tumulto enfurecido en los alrededores de las estaciones de tren ... ¿Soñaban que podrían exterminarnos?

H. G. WELLS, La guerra de los mundos

EL SIGLO LETAL

Publicada en los umbrales del siglo XX, La guerra de los mundos (1898), de H.G. Wells, es mucho más que un temprano exponente de la ciencia ficción; es también una especie de relato moral darwiniano, y al mismo tiempo una obra de singular clarividencia. En el siglo posterior a la publicación de su libro, escenas como las que imaginó Wells se harían realidad en ciudades de todo el mundo; no solo en Londres, donde Wells situó su relato, sino también en Brest-Litovsk, Belgrado y Berlín; en Esmirna, Shanghai y Seúl.

Los invasores se aproximan a las afueras de una ciudad. Sus habitantes tardan en comprender su vulnerabilidad. Pero los invasores poseen armas letales: vehículos blindados, lanzallamas, gas venenoso, aviones..., que utilizan de manera indiscriminada y despiadada tanto contra soldados como contra civiles. Las defensas de la ciudad se ven superadas. Mientras los invasores se acercan, reina el pánico. La gente huye de sus casas en medio de la confusión; enjambres de refugiados obstruyen las carreteras y líneas férreas, y así facilitan la tarea de su exterminio. La gente es sacrificada como animales. Finalmente, lo único que queda son ruinas humeantes y montones de cadáveres resecos.

Wells imaginó toda esta destrucción y muerte mientras pedaleaba por las pacíficas poblaciones de Woking y Chertsey, en los alrededores de Londres, con su recién adquirida bicicleta. Es sabido (y ahí reside su genialidad) que él atribuyó todo aquello a los marcianos. Sin embargo, cuando más tarde aquellas escenas se hicieran realidad, los responsables no serían los marcianos, sino otros seres humanos, aunque a menudo justificaran sus matanzas calificando a sus víctimas de «ajenas» o «infrahumanas». No sería, pues, una guerra entre mundos lo que presenciaría el siglo XX, sino más bien una «guerra del mundo».

Los cien años transcurridos a partir de 1900 constituyeron sin duda el período más sangriento de la historia moderna, mucho más violento, tanto en términos relativos como absolutos, que cualquier época anterior. En las dos guerras mundiales que dominaron el siglo murió un porcentaje de la población mundial significativamente mayor que el de cualquier conflicto anterior de magnitud geopolítica comparable (véase figura I.1). Aunque los conflictos entre «grandes potencias» fueron más frecuentes en siglos anteriores, las dos guerras mundiales no tuvieron parangón ni en gravedad (número de muertos en el campo de batalla por año) ni en concentración (número de muertos en el campo de batalla por nación y año). Desde cualquier ángulo, la Segunda Guerra Mundial constituyó la mayor catástrofe de origen humano de todos los tiempos. Y sin embargo, pese a toda la atención de la que han sido objeto por parte de los historiadores, las guerras mundiales representaron solo dos de los numerosos conflictos que estallaron durante el siglo XX. Aparte de ellas, más de una docena de guerras superaron el umbral del millón de muertos.1 Así, por ejemplo, puede compararse perfectamente el número de víctimas causado por las guerras genocidas —o «politicidas»— libradas contra la población civil por el régimen de los Jóvenes Turcos durante la Primera Guerra Mundial, por el régimen soviético desde la década de 1920 hasta la de 1950, y por el régimen nacionalsocialista en Alemania entre 1933 y 1945, por no hablar de la tiranía de Pol Pot en Camboya. No hubo un solo año, antes, durante o después de las guerras mundiales, que no presenciara una violencia organizada a gran escala en una u otra parte del mundo.

¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo tan sangriento al siglo XX, y especialmente a los cincuenta años transcurridos entre 1904 y 1953? El hecho de que esta época resultara tan excepcionalmente violenta puede parecer paradójico. Al fin y al cabo, los cien años posteriores a 1900 representaron un período de progreso sin precedentes. En términos reales, se ha calculado que entre 1500 y 1870 la media global del producto interior bruto per cápita —una medida aproximada de la renta media individual teniendo en cuenta las fluctuaciones del valor del dinero— aumentó en poco más del 50 por ciento, mientras que entre 1870 y 1998 se multiplicó por un factor de más del seis y medio. Dicho de otro modo, entre 1870 y 1998 la tasa anual compuesta de crecimiento fue casi trece veces superior a la del período comprendido entre 1500 y 1870. A finales del siglo XX, gracias a numerosos avances tecnológicos y nuevos conocimientos, los seres humanos tenían como media vidas más largas y mejores que en cualquier otra época de la historia. En una parte sustancial del mundo, los hombres lograban evitar la muerte prematura gracias a la mejora en la nutrición y el control de las enfermedades infecciosas. En 1990 la esperanza de vida en el Reino Unido era de sesenta y seis años, mientras que en 1900 era solo de cuarenta y ocho. La mortalidad infantil se había reducido a la vigésimo quinta parte. Los hombres no solo vivían más, sino que cada vez eran más altos y fuertes. La vejez era menos miserable: en la década de 1990, la tasa de enfermedades crónicas entre los estadounidenses de sesenta a setenta años era aproximadamente una tercera parte de la de principios de siglo. Un número cada vez mayor de personas lograban huir de lo que Karl Marx y Friedrich Engels denominaban «la imbecilidad de la vida rural», de modo que entre 1900 y 1980 el porcentaje de la población mundial que vivía en grandes ciudades había aumentado en más del doble. Al trabajar de manera más eficiente, la gente había visto multiplicarse a más del triple la cantidad de tiempo de ocio disponible. Quienes dedicaban ese tiempo libre a hacer campaña en favor de la representatividad política y la redistribución de la renta lograban un éxito considerable. En 1900 apenas podían considerarse democráticos a la quinta parte de los países del mundo; en la década de 1990 la proporción había aumentado a más de la mitad. Los gobiernos dejaron de limitarse a proporcionar solo los bienes públicos fundamentales de la defensa y la justicia, y surgieron nuevos estados del bienestar que se comprometían a eliminar «la necesidad ... la enfermedad, la ignorancia, la miseria y la ociosidad», como señalaba en 1944 William Beveridge.

Para explicar, en el contexto de todos esos avances, la extraordinaria violencia del siglo XX, no basta decir sencillamente que ahora había un mayor número de gente viviendo más junta que antes, o que se disponía de armas más destructivas. No cabe duda de que resultaba más fácil perpetrar asesinatos en masa arrojando explosivos de alta potencia sobre ciudades superpobladas de lo que había sido antaño pasar a cuchillo a poblaciones rurales dispersas. Pero si esta fuera una explicación suficiente, el fin de siglo habría sido más violento de lo que fueron sus comienzos o su período intermedio. En la década de 1990 la población mundial superó por primera vez los 6.000 millones de personas, una cifra que representa más del triple de la que había cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en la última década del siglo se produjo también un marcado descenso del número de conflictos armados. Las tasas más altas registradas de movilización militar y de mortalidad en relación con la población total se produjeron claramente en la primera mitad del siglo, durante e inmediatamente después de las dos guerras mundiales. Por otra parte, es obvio que hoy el armamento es mucho más destructivo que en 1900; y sin embargo, gran parte de la peor violencia del siglo se perpetró con las armas más toscas: fusiles, hachas, cuchillos y machetes (sobre todo en África central en la década de 1990, pero también en Camboya en la de 1970). Elias Canetti trató una vez de imaginar un mundo en el que «todas las armas fueran abolidas y en que en la siguiente guerra solo se permitiera morder». Pero ¿acaso podríamos estar seguros de que en tal mundo, radicalmente desarmado, no habría genocidas? Para comprender, pues, por qué los últimos cien años fueron tan destructivos con la vida humana, debemos buscar los motivos que subyacen a esos crímenes.

Cuando yo era estudiante, los libros de texto de historia ofrecían toda una serie de explicaciones a la violencia del siglo XX. A veces la relacionaban con la crisis económica, como si las depresiones y las recesiones pudieran explicar el conflicto político. Uno de los artificios favoritos consistía en relacionar el auge del desempleo en la República de Weimar con el aumento del voto nazi y la «toma» del poder de Adolf Hitler, lo que a su vez se suponía que explicaba la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, me preguntaba, ¿acaso el rápido crecimiento económico no ha resultado en ocasiones tan desestabilizador como la crisis económica? Luego estaba la teoría de que fue un siglo presidido por la lucha de clases, y que las revoluciones constituyeron una de las principales causas de la violencia. Pero ¿acaso las divisiones étnicas no fueron en realidad más importantes que la supuesta lucha entre el proletariado y la burguesía? Otro argumento era que los problemas del siglo XX fueron consecuencia de distintas versiones extremas de ideologías políticas, especialmente el comunismo (o socialismo extremo) y el fascismo (o nacionalismo extremo), así como de otros «ismos» anteriores, en especial el imperialismo. Pero ¿qué hay del papel de los sistemas tradicionales como las religiones, o de otras ideas y presupuestos aparentemente de índole no política y que, sin embargo, tuvieron implicaciones violentas? Por otra parte, ¿quiénes combatieron en las guerras del siglo XX? En los libros que leí de estudiante, los principales papeles los desempeñaban siempre estados-nación: Gran Bretaña, Alemania, Francia, Rusia, Estados Unidos, etc. Pero ¿acaso es menos cierto que algunas de esas entidades políticas, o todas ellas, tenían en cierta medida un carácter multinacional antes que nacional; es decir que, de hecho, eran imperios antes que estados? Y sobre todo, los viejos libros de texto relataban la historia del siglo XX como una especie de arduo y doloroso —aunque en última instancia placentero— triunfo de Occidente. Los héroes (las democracias occidentales) se vieron enfrentados a toda una serie de villanos (los alemanes, los japoneses, los rusos); pero al final el bien triunfó siempre sobre el mal. Las guerras mundiales y la guerra fría eran, pues, obras morales representadas en un escenario global. Pero ¿realmente lo fueron? ¿Y de verdad Occidente ganó esa guerra de cien años que fue el siglo XX?

Permítaseme reformular esos preliminares pensamientos de estudiante en términos más rigurosos. En las siguientes líneas expondré mi opinión de que las explicaciones tradicionales de los historiadores a la violencia del siglo XX son necesarias, pero no suficientes. Los cambios en la tecnología, especialmente la creciente destructividad del armamento moderno, tuvieron su importancia, de eso no cabe duda; pero no fueron sino meras respuestas al deseo profundamente arraigado de matar de manera más eficiente. De hecho, a lo largo del siglo no se da absolutamente ninguna correlación entre la destructividad del armamento y la incidencia de la violencia.

Tampoco las crisis económicas pueden explicar los violentos trastornos del siglo. Como ya hemos señalado antes, quizás la cadena causal más familiar de la historiografía moderna es la que lleva de la Gran Depresión al auge del fascismo, y, luego, al estallido de la guerra. Sin embargo, esta placentera historia no resiste un examen meticuloso. No todos los países afectados por la Gran Depresión se convirtieron en regímenes fascistas, ni tampoco todos los regímenes fascistas se enzarzaron en guerras de agresión. La Alemania nazi desencadenó la guerra en Europa, pero solo después de que su economía se hubiera recuperado de la Depresión. La Unión Soviética, que empezó la guerra en el bando de Hitler, no se había visto afectada por la crisis económica mundial, y sin embargo acabó movilizando y perdiendo a más soldados que cualquier otro contendiente. No es posible discernir ninguna regla general que valga para todo el siglo en su conjunto. Algunas guerras se produjeron después de períodos de crecimiento; otras fueron causa antes que consecuencia de crisis económicas. Y también hubo algunas graves crisis económicas que no desembocaron en guerras. Ciertamente, hoy es imposible sostener (aunque los marxistas hayan tratado de hacerlo durante mucho tiempo) que la Primera Guerra Mundial fue el resultado de una crisis del capitalismo; por el contrario, esta puso fin abruptamente a un período de extraordinaria integración económica global con un crecimiento relativamente alto y una inflación relativamente baja.

Obviamente, se puede argumentar que las guerras ocurren por razones que no tienen nada que ver con la economía. Eric Hobsbawm considera lo que él califica de «corto siglo XX» (1914-1991) como «una era de guerras religiosas, aunque las religiones más militantes y sedientas de sangre fueran ideologías seculares de origen decimonónico». En el otro extremo del espectro ideológico, Paul Johnson culpaba de la violencia del siglo «al auge del relativismo moral, el declive de la responsabilidad personal [y] el rechazo de los valores judeocristianos». Sin embargo, el auge de nuevas ideologías o el declive de antiguos valores no pueden considerarse en sí mismos causas de violencia, por muy importante que sea comprender los orígenes intelectuales del totalitarismo. Durante la mayor parte de la historia moderna ha habido una amplia oferta de sistemas de creencias extremos, pero solo en ciertos momentos y en determinados lugares estos han sido objeto de adhesión y guía de actuación de manera generalizada. El antisemitismo constituye un buen ejemplo de ello. Asimismo, atribuir la responsabilidad de las guerras a un puñado de hombres dementes o malvados equivale a repetir el error que ya ridiculizara Tolstói en Guerra y paz. Puede que un megalómano ordene a sus hombres que invadan Rusia, pero ¿por qué estos le obedecen?

Tampoco resulta convincente atribuir primordialmente la violencia del siglo al surgimiento del moderno estado-nación. Aunque las entidades políticas del siglo XX desarrollaron capacidades de movilización de masas sin precedentes, dichas capacidades tanto podían explotarse, y de hecho así se hacía, con fines pacíficos como violentos. Es cierto que en la década de 1930 los estados podían ejercer un «control social» mayor del que habían ejercido jamás. Empleaban a legiones de funcionarios públicos, recaudadores de impuestos y policías. Proporcionaban educación, pensiones y, en algunos casos, subsidios de enfermedad y desempleo. Regulaban, cuando no poseían directamente, los ferrocarriles y las carreteras. Si querían reclutar a todos los ciudadanos varones jóvenes aptos para el servicio militar, podían hacerlo. Sin embargo, todas estas capacidades se desarrollaron aún más en las décadas posteriores a 1945, al tiempo que la frecuencia de las guerras a gran escala disminuía. De hecho, en las décadas de 1950, 1960 y 1970 fueron generalmente los países dotados de un estado del bienestar más extenso los que menos probabilidades tuvieron de verse envueltos en guerras. Al igual que había sido una revolución previa en el arte de la guerra la que había transformado inicialmente al estado moderno, del mismo modo bien pudo haber sido la guerra total la que hizo al estado del bienestar, creando aquella capacidad de planificación, dirección y regulación sin la que el «Plan Beveridge» o la «Gran Sociedad» de Lyndon B. Johnson habrían sido inconcebibles. De lo que no cabe duda es de que no fue el estado del bienestar el que hizo a la guerra total.

¿Tan importante era el modo en que se gobernaban los estados? Se ha puesto de moda entre los politólogos postular una correlación entre democracia y paz, argumentando que las democracias tienden a no hacerse la guerra mutuamente. Obviamente, partiendo de esta base el auge de la democracia a largo plazo durante el siglo XX debería haber reducido la incidencia de la guerra. Puede que de hecho haya reducido la incidencia de la guerra entre estados; hay, no obstante, al menos algunas evidencias de que a las oleadas de democratización de las décadas de 1920, 1960 y 1980 les siguió un aumento del número de guerras civiles y de guerras de secesión. Esto nos lleva a una cuestión fundamental. Considerar los conflictos del siglo XX puramente en términos de guerras entre estados equivale a olvidar la importancia de la guerra organizada en el seno de los propios estados. El ejemplo más notorio es, obviamente, la guerra desatada por los nazis y sus colaboradores contra los judíos, en la que perecieron casi 6 millones. Paralelamente, los nazis trataron de aniquilar a otra serie de grupos sociales que consideraban que «no merecían vivir», en especial a los enfermos mentales y homosexuales alemanes, a la élite social de la Polonia ocupada, y a los pueblos sinti y romaní. En conjunto fueron asesinadas más de 3 millones de personas pertenecientes a estos otros grupos. Antes de que se produjeran estos hechos, Stalin había perpetrado actos de violencia comparables contra determinadas minorías nacionales de la Unión Soviética, además de ejecutar o encarcelar a millones de rusos culpables o meramente sospechosos de disidencia política. De los aproximadamente 4 millones de no rusos que fueron deportados a Siberia y Asia central, se calcula que al menos 1,6 millones murieron como resultado de las privaciones que se les infligieron. La estimación mínima del total de víctimas de toda la violencia política en la Unión Soviética entre 1928 y 1953 es de 21 millones. Sin embargo, el genocidio2 precede en el tiempo al totalitarismo. Como veremos, las políticas de reasentamiento forzoso y asesinato deliberado dirigidas contra las minorías cristianas en los últimos años del Imperio otomano equivalían plenamente a un genocidio según la definición del término establecida en 1948.

En resumen, pues, la extrema violencia del siglo XX fue muy diversa, y no siempre adoptó la forma de un choque de hombres armados. Del total de muertes atribuidas a la Segunda Guerra Mundial, al menos la mitad fueron de civiles. A veces estos fueron víctimas de la discriminación, como cuando se seleccionó a personas para matarlas en función de su raza o clase social; en otros casos fueron víctimas de la violencia indiscriminada, como cuando las fuerzas aéreas británicas y estadounidenses bombardearon ciudades enteras hasta reducirlas a escombros. A veces murieron a manos de invasores extranjeros; otras, a manos de sus propios vecinos. Es evidente, pues, que cualquier explicación de la tremenda escala de las matanzas tiene que ir más allá del ámbito del análisis militar convencional.

Hay tres elementos que me parecen necesarios para explicar la extrema violencia del siglo XX, y en particular por qué una parte tan importante de ella tuvo lugar en ciertos momentos, especialmente a principios de la década de 1940, y en determinados lugares, concretamente Europa centro-oriental, Manchuria y Corea. Dichos elementos pueden resumirse como: conflicto étnico, inestabilidad económica e imperios decadentes. Por conflicto étnico entiendo la presencia de importantes discontinuidades en las relaciones sociales entre ciertos grupos étnicos, y más concretamente la ruptura de unos procesos de asimilación a veces ya bastante avanzados. En el siglo XX este proceso se vio estimulado sobremanera por la difusión del principio hereditario en las teorías sobre diferencias raciales (aun cuando dicho principio estaba desapareciendo del ámbito de la política), y por la fragmentación política de diversas regiones «fronterizas» de población étnicamente mixta. Denomino inestabilidad económica a la frecuencia y amplitud de cambios en la tasa de crecimiento económico, los precios, los tipos de interés y el empleo, con todas las tensiones y disfunciones sociales que ello comporta. Y finalmente, al hablar de imperios decadentes aludo a la descomposición de los imperios multinacionales europeos que habían dominado el mundo a principios de siglo, y el desafío que supuso para estos el surgimiento de nuevos «estados-imperio» en Turquía, Rusia, Japón y Alemania. Esa es también la idea que tengo en mente cuando identifico «el declive de Occidente» como el acontecimiento más importante del siglo XX. Por muy poderoso que fuera Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial —en el apogeo de su imperio tácito—, seguía siéndolo mucho menos de lo que lo habían sido los imperios europeos cuarenta y cinco años antes.

ACERVOS GÉNICOS

No sin razón, Hermann Göring calificó explícitamente la Segunda Guerra Mundial como «la gran guerra racial». Y así fue de hecho como la experimentaron muchos de sus contemporáneos. La importancia que se daba entonces a las ideas relativas a las diferencias raciales parece hoy bastante extraña. La moderna ciencia genética ha revelado que los seres humanos son extraordinariamente iguales. En lo que se refiere a nuestro ADN, somos, sin la menor sombra de duda, una sola especie, cuyos orígenes se remontan al África de hace aproximadamente entre cien mil y doscientos mil años, que empezó a propagarse a otros continentes solo en una fecha relativamente reciente, hace sesenta mil años, lo que en términos evolutivos equivale al proverbial parpadeo. Las diferencias que asociamos a las identidades raciales son de carácter superficial: la pigmentación (que es más oscura en los melanocitos de aquellos pueblos cuyos ancestros vivían más cerca del ecuador), la fisonomía (que hace los ojos más estrechos y la nariz más corta en el extremo oriental de la gran masa continental eurasiática), o el tipo de cabello. Pero bajo la piel todos somos muy similares, lo que refleja nuestro origen común.3 Ciertamente, la dispersión geográfica causó que los humanos formaran grupos que se hicieron físicamente distintos unos de otros con el tiempo. Eso explica por qué los chinos tienen un aspecto tan diferente, pongamos por caso, de los escoceses. No hubo tiempo, sin embargo, de que se produjera una neta «especiación» —para ser exactos, el desarrollo de «barreras de aislamiento» que habrían hecho imposible los cruces—, que subdividiera a la especie Homo sapiens. De hecho, el historial genético deja patente que, a pesar de sus diferencias externas y pese a los obstáculos de la distancia y la incomprensión mutua, las distintas razas han estado «cruzándose» desde los tiempos más remotos. Luigi Luca Cavalli-Sforza y sus colaboradores han mostrado que la mayoría de los europeos descienden de los campesinos que emigraron al norte y al oeste desde Oriente Próximo. El historial del ADN sugiere que dicha migración se produjo en oleadas sucesivas, acompañadas siempre de un mayor o menor grado de mestizaje de los recién llegados con los nómadas autóctonos. La gran Völkerwanderung (o «migración de los pueblos»)* de finales del Imperio romano dejó un legado genético similar. Más llamativas han sido las consecuencias de las modernas migraciones asociadas al descubrimiento europeo del Nuevo Mundo a finales del siglo XV, y la posterior era de conquista, colonización y concubinato. Actualmente los biólogos denominan a este proceso «difusión démica»; los racistas decimonónicos hablaban de «cruce de razas», mientras que el dramaturgo británico Noël Coward lo denominaba simplemente «impulso de fusión». Pero el caso es que el fenómeno resultaba ya familiar cuando Shakespeare escribió Otelo (cuyo matrimonio mixto se ve condenado más por su credulidad que por su color) y El mercader de Venecia (que también toca el tema, especialmente cuando Porcia pone a prueba a sus pretendientes).

Los resultados son claramente legibles para quienes hoy estudian el genoma humano. Entre la quinta y la cuarta parte del ADN de la mayoría de los afroamericanos es de origen europeo. Al menos la mitad de los habitantes de Hawai tienen antepasados «mixtos». Del mismo modo, el ADN de la actual población japonesa indica que hubo mestizaje entre los primeros colonos de Corea y el pueblo jomon autóctono. La mayoría de los cromosomas Y que se encuentran en los varones judíos son los mismos que se hallan en otros varones de Oriente Próximo; pese a su acerba enemistad, pues, palestinos y judíos no son genéticamente tan distintos. Es conocido el cálculo del evolucionista Richard Lewontin según el cual alrededor del 85 por ciento de la cantidad total de variación genética en los humanos tiene lugar entre individuos en una población media, mientras que solo el 6 por ciento se produce entre razas. En las variantes genéticas que afectan al color de la piel, al tipo de cabello y a los rasgos faciales apenas interviene una cantidad insignificante de los miles de millones de nucleótidos que forman el ADN de un individuo. Para algunos biólogos, esto significa que, en términos estrictos, las razas humanas no existen.

Otros prefieren decir que estas van camino de dejar de existir. Toda una generación de sociólogos estadounidenses que trabajaron durante y después de la década de 1960 documentaron el aumento del matrimonio interracial en Estados Unidos durante la posguerra, el cual consideraban como el indicador más importante de la asimilación a la vida norteamericana. Aunque el multiculturalismo ha hecho mucho a la hora de cuestionar la idea de que la asimilación debería ser siempre y en todas partes el objetivo de las minorías étnicas, el aumento de la tasa de matrimonios mixtos sigue considerándose de manera generalizada un indicador clave de la disminución de los prejuicios o los conflictos raciales. En palabras de dos destacados sociólogos estadounidenses, «las tasas de matrimonios mixtos ... constituyen especialmente buenos indicadores de la aceptabilidad de grupos distintos y de la integración social». El actual censo estadounidense distingue entre cuatro categorías «raciales»: «negro», «blanco», «indio americano» y «asiático o isleño del Pacífico». Sobre esta base, uno de cada veinte niños de Estados Unidos es de origen mestizo, dado que sus dos progenitores no pertenecen a la misma categoría racial. Entre 1990 y 2000, el número de tales parejas mixtas se cuadruplicó, alcanzando una cifra aproximada de 1,5 millones.

Y sin embargo, durante todo el siglo XX los hombres pensaron y actuaron repetidamente como si las razas físicamente diferenciadas fueran especies distintas, tildando a tal o cual grupo de más o menos «infrahumano». Mientras que la «difusión démica» se ha producido de manera pacífica y aun imperceptible en algunos entornos, en otros las relaciones interraciales se han juzgado sumamente peligrosas. ¿Cómo explicar, pues, este enigma fundamental: la voluntad de los diversos grupos de hombres de identificarse como extraños cuando resulta que son biológicamente tan similares? Porque fue precisamente esta voluntad la que constituyó la raíz de buena parte de la peor violencia del siglo XX: ¿cómo habría podido ocurrir la «gran guerra racial» de Göring si no hubiera habido razas?

Dos limitaciones evolutivas ayudan a explicar la superficialidad, pero también la persistencia, de las diferencias raciales. La primera es que, cuando los hombres eran pocos y estaban lejos unos de otros —cuando la vida era «solitaria, pobre, sucia, brutal y corta», como ha ocurrido durante el 99 por ciento del tiempo que nuestra especie lleva de existencia—, los imperativos primordiales eran cazar o recolectar alimento suficiente, y reproducirse. Los hombres formaban pequeños grupos debido a que la cooperación aumentaba las probabilidades del individuo de lograr ambas cosas. Sin embargo, las tribus que entraban en contacto unas con otras entablaban una inevitable competencia por los escasos recursos. El conflicto, entonces, podía adoptar la forma del saqueo —la apropiación de los medios de subsistencia de otra tribu mediante la violencia— y el total exterminio de los extraños no emparentados a fin de librarse de potenciales rivales sexuales. El hombre —al menos eso es lo que afirman algunos neodarwinistas— está programado por sus genes para proteger a su familia y para combatir «al otro». Lo cierto es que una tribu guerrera que logre derrotar a una tribu rival no actúa necesariamente de manera racional si decide matar a todos sus miembros. Dada la importancia de la reproducción, tendría más sentido apropiarse de las mujeres fértiles de la otra tribu además de su alimento. En este aspecto, incluso la lógica evolutiva que produce la violencia tribal favorece asimismo el mestizaje, ya que las mujeres capturadas se convierten en compañeras sexuales de los vencedores.

Sin embargo, puede que haya un freno biológico a ese impulso de violar a las mujeres extrañas, ya que existen evidencias derivadas del comportamiento tanto de los humanos como de otras especies que prueban que la naturaleza no favorece necesariamente la reproducción entre miembros genéticamente muy distintos de la misma especie. No cabe duda de que existen sólidas razones biológicas para los tabúes más o menos universales sobre el incesto en las sociedades humanas, dado que la endogamia entre hermanos aumenta el riesgo de que se manifieste una anormalidad genética en la descendencia. Por otra parte, la preferencia por parientes lejanos o completos extraños como parejas sexuales habría resultado una desventaja en la época prehistórica. Una especie de cazadores-recolectores que solo pudiera reproducirse de manera fructífera con individuos genéticamente (y geográficamente) distantes no habría durado mucho. Y además, existen firmes evidencias empíricas que sugieren que la «exogamia óptima» se logra con un grado de separación genealógica sorprendentemente pequeño. Así, un primo carnal puede resultar de hecho biológicamente preferible como pareja a un extraño sin relación alguna de parentesco. Los elevados niveles de matrimonios entre primos que solían ser comunes entre los judíos, y que todavía prevalecen entre los endogámicos samaritanos, se han traducido en un número extremadamente bajo de anormalidades genéticas. E inversamente, cuando una mujer china se casa con un hombre europeo, existe una probabilidad relativamente alta de que sus grupos sanguíneos puedan ser incompatibles, de modo que solo el primer hijo que conciban será viable. Por último, debería resultar significativo por sí mismo el hecho de que unas poblaciones humanas separadas desarrollaran tan rápidamente rasgos faciales distintivos. Algunos biólogos evolucionistas sostienen que ello fue el resultado no solo de la «deriva genética», sino de la «selección sexual»; en otras palabras: una preferencia de origen cultural y algo arbitraria por los ojos rasgados en Asia o la nariz larga en Europa vino a acentuar con rapidez precisamente estas características en poblaciones aisladas unas de otras. Lo semejante atraía y sigue atrayendo a lo semejante; es posible que quienes se sienten arrastrados hacia «el otro» resulten de hecho atípicos en sus predilecciones sexuales.

Otra posible barrera al mestizaje es que las razas pueden tener una función «sociobiológica» como grupos de parentesco extenso, con las que se practica una difusa especie de nepotismo derivada de nuestro deseo innato de reproducir nuestros genes no solo directamente a través del sexo, sino también de manera indirecta, mediante la protección de nuestros primos y otros parientes. Los seres humanos parecen predispuestos a confiar en los miembros de su propia raza, tal como esta se define tradicionalmente (según el color de la piel, el tipo de cabello y la fisonomía), más que en los miembros de otras razas; aunque obviamente resulta discutible en qué medida esto puede explicarse en términos evolutivos y de prejuicios culturales inculcados. En conjunto, estos factores pueden ayudar a explicar por qué las razas parecen estar disolviéndose tan lentamente a pesar de la movilidad e interacción sin precedentes que caracterizan a la época moderna. Los recientes trabajos sobre «marcadores microsatélites» han cuestionado el punto de vista de que las razas realmente no existen en términos estrictamente biológicos, y han mostrado que, por ejemplo, los grupos étnicos estadounidenses que se identifican a sí mismos diversamente como blancos, afroamericanos, asiáticos orientales e hispanos ciertamente resultan genéticamente distinguibles en algunos aspectos. El aspecto clave aquí es la tensión fundamental que existe entre nuestra capacidad inherente para el mestizaje y la persistencia de diferencias genéticas discernibles. Puede que las diferencias raciales sean genéticamente pocas, pero los seres humanos parecen destinados a darles importancia.

Podría objetarse que el historiador, sobre todo el especializado en la historiografía moderna, no tiene por qué meterse en los berenjenales de la biología evolutiva. ¿Acaso su objeto de estudio no es la actividad del hombre civilizado, antes que la del hombre primitivo? Civilización es, obviamente, el nombre que damos a las formas de organización humana superiores a las de la tribu de cazadores-recolectores. Con la aparición de la agricultura sistemática, hace aproximadamente entre cuatro mil y diez mil años, la gente perdió movilidad; al mismo tiempo, el hecho de disponer de reservas de alimento más seguras supuso que las tribus podían hacerse mucho más extensas. Se desarrolló una división laboral entre cultivadores, guerreros, sacerdotes y gobernantes. Sin embargo, los asentamientos civilizados eran siempre vulnerables a las incursiones de tribus recalcitrantes, que difícilmente habían de dejar incólumes aquellas concentraciones de alimentos y de mujeres núbiles. E incluso cuando —como ocurrió gradualmente con el tiempo— la mayor parte de los seres humanos optaron por los placeres de la vida sedentaria, tampoco hubo garantía de que las sociedades sedentarias coexistieran pacíficamente. Civilizaciones geográficamente distantes entre sí podían ahora comerciar amistosamente, lo que permitía el surgimiento gradual de una división internacional del trabajo. Pero era igualmente posible para una civilización hacerle la guerra a otra, y por los mismos motivos básicos que habían actuado en la época prehistórica: expropiar los recursos nutritivos y reproductivos. Es cierto que los historiadores pueden estudiar solo aquellas organizaciones humanas lo bastante sofisticadas como para llevar registros duraderos de su actividad. Pero por muy compleja que sea la estructura administrativa que estudiemos, no debemos perder de vista los instintos básicos que alberga el interior de los hombres, aun de los más civilizados. Esos instintos habrían de desatarse de manera intermitente a partir de 1900, y formarían parte en gran medida de lo que hizo tan feroz a la Segunda Guerra Mundial.

DIÁSPORAS Y ENCLAVES

«Dos pueblos nunca se juntan —escribió en una ocasión el antropólogo estadounidense Melville J. Herskovits—, sino que mezclan su sangre.» La mezcla, sin embargo, es solo una de entre toda la serie de opciones que se dan cuando dos poblaciones humanas distintas se juntan. Puede que el grupo minoritario siga diferenciándose a efectos de apareamiento, pero se integre en el grupo mayoritario en todos o en algunos de los demás aspectos (lengua, creencias religiosas, forma de vestir, estilo de vida...). O inversamente, puede que haya mestizaje, al menos durante un tiempo, a la vez que uno de los dos grupos, o ambos, sigue preservando o incluso adoptando identidades culturales o étnicas claramente diferenciadas. Hay aquí una importante distinción. Mientras que la «raza» es solo cuestión de características físicas heredadas, transmitidas de padres a hijos a través del ADN, la «etnicidad» es una combinación de lengua, costumbre y ritual, inculcados en el hogar, la escuela y el templo. Es perfectamente posible que una población genéticamente entremezclada se divida en dos o más grupos étnicos biológicamente indistinguibles, pero culturalmente diferenciados. El proceso puede ser voluntario, pero también es posible que se base en la coacción, especialmente cuando se refiere a grandes cambios en las creencias religiosas. Incluso es posible que uno o ambos grupos opten por formas de segregación residenciales o de otra índole; puede que la mayoría insista en que la minoría viva en un espacio claramente delimitado, o también es posible que sea la propia minoría la que decida hacerlo por sus propias razones. Puede que ambos grupos se ignoren cordialmente, o puede que haya fricciones que quizás lleven a conflictos civiles o a matanzas cometidas por uno de los dos bandos. Es posible que los grupos combatan entre sí o que un grupo sea desterrado por el otro. El genocidio es el caso extremo, en el que un grupo trata de aniquilar al otro.

¿Por qué, si las minorías que no son asimiladas se enfrentan a tales riesgos, persisten las identidades étnicas, aun en los casos en los que no existe ninguna distinción biológica? No cabe duda de que actualmente hay menos grupos étnicos en el mundo que hace un siglo; recuérdese asimismo el descenso del número de lenguas vivas. Sin embargo, pese a los esfuerzos del mercado global y del estado-nación para imponer la uniformidad cultural, muchas culturas minoritarias se han mostrado extraordinariamente resistentes. De hecho, en ocasiones la persecución incluso ha tendido a reforzar la autoconciencia de los perseguidos. El hecho de transmitir una cultura heredada sencillamente puede resultar gratificante por sí mismo; así, por ejemplo, nos gusta oír a nuestros hijos cantar las canciones que a nosotros nos enseñaron nuestros padres. Una interpretación más funcional es que los grupos étnicos pueden proporcionar valiosos entramados de relaciones de confianza en los mercados nacientes. El evidente coste de dichos entramados es, obviamente, el hecho de que su propio éxito puede generar el antagonismo de otros grupos étnicos. Algunas «minorías con dominio del mercado» resultan especialmente vulnerables a la discriminación e, incluso, a la expropiación; sus comunidades, estrechamente unidas, son económicamente fuertes, pero políticamente débiles. Aunque resulta especialmente válido para la actual diáspora4 china en diversas partes de Asia, también puede aplicarse a los armenios en el Imperio otomano antes de la Primera Guerra Mundial o a los judíos en Europa centro-oriental antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, dado que acuden a la mente varias excepciones (los escoceses representaron incuestionablemente una «minoría con dominio del mercado» en todo el Imperio británico, y, no obstante, apenas suscitaron una mínima hostilidad), conviene añadir aquí dos matizaciones. La primera es que el dominio económico de una minoría vulnerable puede importar menos que su falta de dominio político. No son solo las minorías ricas las que se ven perseguidas; los judíos europeos no eran en absoluto todos ricos, mientras que los sinti y los romaníes se hallaban entre las poblaciones más pobres de Europa cuando los nazis les condenaron a la aniquilación. El factor crucial puede haber sido su falta de representación política tanto oficial como extraoficial. La segunda matización es que, para que un grupo étnico se vea privado de sus derechos, sus propiedades o su existencia, no puede estar demasiado bien armado. Allí donde haya dos grupos étnicos y ambos tengan armas, la guerra civil resulta más probable que el genocidio.

Mucha menos importancia tiene el tamaño relativo de una minoría étnica. Hay casos, de hecho, en que una población mayoritaria ha sido víctima de persecución violenta a manos de una minoría, por ilógico que pueda parecer. Como pudo comprobar repetidamente la población de las ciudades judías del denominado Enclave de Asentamiento5 ruso en la primera mitad del siglo XX, las cifras no siempre comportan seguridad. También resulta relativamente insignificante como factor de predicción del conflicto étnico el grado de asimilación existente entre dos poblaciones. Podría pensarse que un elevado nivel de integración social desincentivaría el conflicto, aunque solo fuera por la dificultad de identificar y aislar a una minoría fuertemente asimilada. Paradójicamente, sin embargo, un aumento brusco de la asimilación (medido, pongamos por caso, por la tasa de matrimonios mixtos) puede ser en la práctica el preludio de un conflicto étnico.

La asimilación, por dar el que quizás sea el ejemplo más relevante, se hallaba de hecho bastante avanzada en Europa centro-oriental en la década de 1920. En muchos lugares de poblamiento mixto, las tasas de matrimonios que superaban las barreras étnicas alcanzaron niveles sin precedentes. A finales de la década, casi uno de cada tres matrimonios de judíos alemanes eran con un cónyuge gentil. Y en algunas grandes ciudades el índice llegaba a ser de uno de cada dos. La tendencia era similar, con solo un grado de variación menor, en Austria, Checoslovaquia, Estonia, Hungría, algunas zonas de Polonia, Rumanía y Rusia (véase tabla I.1). Esto podría interpretarse, obviamente, como un indicador del éxito de la asimilación y de la integración. Sin embargo, fue precisamente en aquellos lugares donde estalló la peor violencia étnica durante la década de 1940. Una hipótesis que exploramos más adelante es la de que a mediados del siglo XX se produjera una especie de reacción violenta contra la asimilación, y especialmente contra el mestizaje.

Puede que esta posibilidad nos perturbe, pero no debería sorprendernos. Al fin y al cabo, hemos visto también ejemplos de tales reacciones violentas en nuestra propia época. En Ruanda, en la década de 1990, estalló una terrible violencia entre tutsis y hutus, y ello a pesar de que los matrimonios mixtos entre hombres tutsis y mujeres hutus solían ser bastante comunes. El conflicto étnico también estalló en Bosnia, pese a las elevadas tasas de matrimonio interétnico de las anteriores décadas. Estos episodios sirven también para recordarnos que no hay un espectro lineal de comportamiento interétnico, con la mezcla pacífica en un extremo y el genocidio sangriento en el otro. La violencia racial más criminal puede tener asociada una dimensión sexual, como en 1992, cuando se acusó a las fuerzas serbias de llevar a cabo una campaña sistemática de violaciones dirigida contra mujeres musulmanas bosnias, con el objetivo de obligarlas a concebir y dar a luz a «pequeños chetniks». ¿Era esta meramente una de las muchas formas de violencia destinadas a aterrorizar a las familias musulmanas para que huyeran de sus hogares? ¿O acaso era una manifestación del impulso primitivo antes descrito: el de erradicar «al otro» embarazando a las mujeres además de matar a los varones? Ciertamente sería simplista considerar el hecho de violar a las mujeres como una forma de violencia indistinguible de su intención de tirotear a los hombres. La violencia sexual dirigida contra los miembros de las minorías étnicas a menudo ha venido inspirada por fantasías eróticas, aunque sádicas, tanto como por un racismo de índole «eliminacionista». El punto clave que hay que captar desde el primer momento es que el «odio» al que tan a menudo se culpa del conflicto étnico no constituye una emoción tan directa. Antes bien, una y otra vez nos encontramos con esa inestable ambivalencia, esa mezcla de aversión y atracción, que durante tanto tiempo ha caracterizado, por ejemplo, las relaciones entre estadounidenses blancos y afroamericanos. Cuando califico el período comprendido entre 1904 y 1953 de «Edad del Odio», lo hago con la esperanza de llamar la atención sobre la propia complejidad de la que constituye la más peligrosa de las emociones humanas.

EL MEM DE LA RAZA

Si puede argumentarse de manera plausible que el concepto de «raza» no tiene sentido desde un punto de vista genético, la cuestión que debe abordar el historiador es por qué, a pesar de ello, este ha sido objeto de tan poderosa y violenta preocupación en la época moderna. Una respuesta que acude a la mente —y que también parece sugerir la bibliografía sobre biología evolucionista— es que el racismo, entendido como un sentimiento fuertemente estructurado de diferenciación racial, es uno de esos «memes» que, en la formulación del científico Richard Dawkins, actúan en el reino de las ideas del mismo modo que los genes lo hacen en el mundo natural.* La idea de la existencia de unas razas biológicamente distintas, irónicamente, ha logrado reproducirse y mantener su integridad con mucho mayor éxito que esas mismas razas que pretende identificar.

En los mundos antiguo y medieval ninguna identidad era totalmente indeleble. Era posible convertirse en ciudadano romano aunque uno hubiera nacido galo. Era posible hacerse cristiano —especialmente al principio— aun en el caso de que uno hubiera nacido judío. Al mismo tiempo, podían existir disputas de sangre que duraban años, incluso siglos, entre clanes étnicamente indistinguibles, pero irreconciliablemente hostiles. La noción de una identidad racial inmutable aparecería más tarde en la historia humana. La expulsión de los judíos de España, en 1492, resultó bastante inusual en cuanto que definía el judaísmo en función de la sangre antes que de la creencia. Pero aun en el Imperio portugués del siglo XVIII era posible para un mulato adquirir los derechos legales y privilegios de un blanco mediante el pago de una determinada tarifa a la Corona. Es un hecho conocido que el primer intento aparentemente científico de subdividir a la especie humana en razas biológicamente distintas fue el del botánico suizo Carl von Linneo. En su Systema naturae (1758), identificaba cuatro razas: Homo sapiens americanus; Homo sapiens asiaticus; Homo sapiens afer, y Homo sapiens europaeus. Linneo, al igual que sus numerosos imitadores, categorizaba a las distintas razas según su aspecto, temperamento e inteligencia, colocando al hombre europeo en la cima del árbol evolutivo, seguido (en el caso de Linneo) del hombre americano («malhumorado ... obstinado, batallador, libre»), el asiático («severo, arrogante, ansioso»), y, siempre en último lugar, el africano («astuto, lento, imprudente»). Mientras que el hombre europeo «se gobernaba por la costumbre» —sostenía Linneo—, el africano se regía por «el capricho». Ya en la época de la guerra de la Independencia estadounidense esta forma de pensar resultaba asombrosamente generalizada; el único debate real giraba en torno a si las diferencias raciales reflejaban una divergencia gradual con respecto a un origen común, o bien, tal como pretendían los poligenistas, la falta de dicho origen. A finales del siglo XIX los teóricos raciales habían diseñado otros métodos de clasificación más elaborados, casi siempre basados en el tamaño y la forma del cráneo; pero la categorización básica jamás se modificó. En su obra Hereditary Genius (1869), el erudito británico Francis Galton diseñó una escala de inteligencia racial de dieciséis puntos, cuya cima ocupaban los atenienses, mientras que el puesto inferior correspondía a los aborígenes australianos.

Esto representaba una profunda transformación en la manera de pensar de la gente. Anteriormente, los hombres habían tendido a creer que lo que se heredaba era el poder, los privilegios y la propiedad, además, obviamente, de las obligaciones sociales que ello comportaba. Las dinastías reales que en 1900 todavía gobernaban una gran parte del mundo representaban la encarnación de este principio. Incluso las repúblicas que surgieron ocasionalmente en el período moderno —en los Países Bajos, Norteamérica y Francia— tendieron a mantener el principio hereditario en lo relativo a la riqueza, si no al cargo y el estatus. En los siglos XVIII y XIX aparecieron nuevas doctrinas políticas. Una teoría sostenía que el poder no debía ser un atributo hereditario y que los líderes debían elegirse por aclamación popular. Otra propugnaba la demolición del edificio de los privilegios heredados: en su lugar, los hombres habían de ser iguales ante la ley. Una tercera argumentaba que la propiedad no debía monopolizarse por parte de una élite de familias ricas, sino que había de redistribuirse en función de las necesidades individuales. Y sin embargo, incluso cuando los demócratas, liberales y socialistas defendían tales argumentos, los racistas afirmaban que el principio hereditario había de seguir aplicándose, a pesar de ello, en todos los otros ámbitos de la actividad humana. Los teóricos raciales afirmaban que no solo el color y la fisonomía, sino también la inteligencia, la aptitud, el carácter e incluso la moral y la criminalidad, se transmitían en la sangre de generación en generación. Esta fue otra paradoja fundamental de la época moderna. Mientras el principio hereditario dejaba de regir la asignación de cargos y propiedades, por otra parte ganaba terreno como presunto determinante de las capacidades y la conducta humanas. Los hombres dejaban de poder heredar el trabajo de sus padres; en algunos países, durante el siglo XX incluso dejaron de poder heredar sus propiedades. Pero ahora sí podían heredar sus rasgos, como legados de los orígenes raciales de sus padres.

La cuestión normativa fundamental, sin embargo, era hasta qué punto había de tolerarse la manifiesta capacidad de cruzarse de las distintas razas. Para algunos, el «mestizaje» parecía algo sencillamente inevitable. Varios pensadores incluso llegaron a considerarlo deseable, lo que, en cierta medida, era una importante consecuencia de las anteriores teorías antropológicas sobre la «exogamia», así como de la mayor comprensión de las enfermedades hereditarias y de los peligros, algo exagerados, del matrimonio entre primos. Sin embargo, la reacción cada vez más frecuente al fenómeno era la condena. En su History of Jamaica (1774), por ejemplo, Edward Long consideraba que «los europeos ... son demasiado propensos a dar rienda suelta a toda clase de placeres sexuales: para ello buscan una quasheba negra o amarilla, mediante la que se engendra un raza tawney [sic]». Joseph Arthur Gobineau, en su Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas (1853-1855), se hacía eco de Linneo e identificaba tres razas arquetípicas, de las que la raza aria (blanca) era la superior y, como de costumbre, la responsable de todos los grandes logros de la historia. Pero Gobineau introducía también una nueva idea: que la decadencia de una civilización tendía a producirse cuando su sangre aria se había diluido por culpa del mestizaje. También él consideraba inevitable la fusión de la raza blanca, intelectualmente superior, con las razas oscuras y amarillas, más emotivas, dado que la primera era esencialmente masculina, mientras que las otras eran esencialmente femeninas. Sin embargo, eso no hacía que el mestizaje le repugnara menos: «Cuando más se reproduce este producto y más cruza su sangre, más aumenta la confusión. Esta se hace infinita cuando la población es demasiado numerosa para que exista la posibilidad de establecer un mínimo equilibrio ... Tal población no es más que un horrible ejemplo de anarquía racial».

En sus formas más extremas, la hostilidad a la «anarquía racial» produjo discriminación, segregación, persecución, expulsión y, en última instancia, intentos de aniquilación. Durante muchos años pareció que era competencia de los historiadores negar la existencia de aquel continuum de discriminación racial y tratar un acontecimiento concreto —la «solución final» nacionalsocialista a la «cuestión judía»— como un caso peculiar, un «Holocausto» único sin precedente ni paralelismo histórico alguno. En cambio, una de las hipótesis fundamentales del presente volumen es que el antisemitismo alemán de mediados del siglo XX fue un caso extremo de un fenómeno general (aunque en absoluto universal). Al afirmar que los judíos trataban sistemáticamente de «contaminar la sangre» del Volk alemán, en realidad Hitler y los demás ideólogos nacionalsocialistas, como veremos, no estaban diciendo nada nuevo. Tampoco era un caso único el hecho de que tales ideas constituyeran la base no solo de la segregación y la expulsión, sino en última instancia del genocidio sistemático. El principal rasgo distintivo de lo que pasaría a conocerse como el Holocausto no era su objetivo de la aniquilación racial, sino el hecho de que este se llevara a cabo por un régimen que tenía a su disposición todos los recursos de una economía industrializada y una sociedad educada.

Esto no equivale a decir que todos los que perpetraron el Holocausto actuaran movidos por el temor al mestizaje, aunque existen firmes evidencias de que, de hecho, este representó una importante motivación para numerosos destacados nazis. Muchos de los que contribuyeron activamente al genocidio estuvieron motivados por la más cruda codicia material. Otros fueron poco más que engranajes moralmente cegados en una maquinaria burocrática cuya «radicalización acumulativa» no obedecía a su voluntad individual. Algunos responsables no eran más que hombres normales y corrientes que actuaron bajo la presión de grupo de sus compañeros o el embrutecimiento militar sistemático; otros eran tecnócratas inmorales obsesionados por sus propias teorías seudocientíficas; y aun otros eran jóvenes a los que se había lavado el cerebro y que habían caído en las garras de una inmoral religión secular. Sin embargo, hemos de reconocer que la cosmovisión racial fue fundamental en el Tercer Reich, y que esta se hallaba arraigada en una particular concepción de la biología humana, un mem de singular éxito que a comienzos del siglo XX se había reproducido ya por todo el mundo e incluso transmitido a lugares bastante remotos y aparentemente poco propicios. A finales del siglo XIX se consideraba que Argentina era un destino ideal para los emigrantes judíos de Europa debido precisamente a la ausencia de antisemitismo en dicho país. Sin embargo, a comienzos de la década de 1900, escritores como Juan Alsina y Arturo Reynal O’Connor advertían de que los judíos representaban una amenaza mortal para la cultura argentina. «Hace solo unos años —se lamentaba el periódico laborista sionista Brot und Ehre en 1910—, podíamos hablar de Argentina como de una nueva Eretz Israel, una tierra que nos abría generosamente sus puertas, donde disfrutábamos de la misma libertad que la República da a todos sus habitantes, sin distinción de nacionalidades o de creencias. ¿Y ahora? Toda la atmósfera que nos rodea está llena de odio a los judíos, ojos hostiles a los judíos miran desde todos los rincones; acechan en todas direcciones, aguardando una oportunidad para atacar ... Todos están contra nosotros ... Y esto no es simplemente odio a los judíos; es un signo de un futuro movimiento, que ya se conoce desde hace largo tiempo [en otros lugares] con el nombre de antisemitismo.»

FRONTERAS SANGRIENTAS

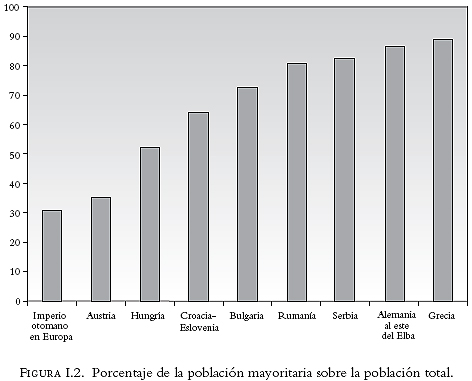

¿Por qué el conflicto étnico a gran escala estalla en unos lugares y no en otros? ¿Por qué lo hace más en Europa centro-oriental que en Sudamérica? Una respuesta a esta pregunta es que en determinadas partes del mundo existía una excepcional discrepancia entre identidades étnicas y estructuras políticas. El mapa étnico de Europa centro-oriental, por tomar el ejemplo más evidente, era un auténtico mosaico (véase figura I.2). En el norte —por nombrar solo a los grupos más amplios—, había lituanos, letones, bielorrusos y rusos, todos ellos lingüísticamente distintos; en el centro, checos, eslovacos y polacos; en el sur, italianos, eslovenos, magiares, rumanos, y, en los Balcanes, también eslovenos, serbios, croatas, bosnios, albaneses, griegos y turcos. Por toda la región había comunidades germanoparlantes dispersas. Pero la lengua era solo una de las formas en que podía distinguirse a los grupos étnicos. Algunos de los que hablaban dialectos alemanes eran protestantes; otros católicos, y otros judíos. Algunos de los que hablaban serbocroata eran católicos (croatas); otros ortodoxos (serbios y macedonios), y otros musulmanes (bosnios). Algunos búlgaros eran ortodoxos; otros (los pomaks) eran musulmanes. La mayoría de los turcos eran musulmanes; unos pocos (los gagauzos) eran ortodoxos.

La geografía política de Europa centro-oriental antes del siglo XIX había sido coherente con este patrón de asentamiento tan excepcionalmente heterogéneo. La región había sido dividida entre grandes imperios dinásticos. La mayoría de la gente se hallaba vinculada primordialmente por lealtades de ámbito local al tiempo que debía fidelidad a un remoto soberano imperial. Muchos tenían identidades que desafiaban una rígida categorización, y hablaban más de una lengua; de manera característica, los demógrafos austríacos distinguían entre la «lengua madre» y la «lengua de uso cotidiano». La mayoría de los eslavos seguían trabajando la tierra, tal como habían hecho cuando eran siervos (Sklaven), antes de las emancipaciones del siglo XIX. Las ciudades de Europa centro-oriental, en cambio, solían ser bastante distintas étnicamente de la campiña circundante. En el norte, los alemanes y los judíos predominaban en las zonas urbanas, como ocurría también en la cuenca del Danubio; más hacia el este, las ciudades estaban habitadas por rusos, judíos y polacos. Las de la costa adriática solían ser de población italiana, mientras que algunas de los Balcanes contaban con habitantes mayoritariamente griegos o turcos. Pero aún más asombrosos resultaban los centros cosmopolitas donde no predominaba ningún grupo étnico. Uno de los numerosos ejemplos que podrían citarse es el de Tesalónica, un puerto otomano de origen griego donde los judíos superaban ligeramente a cristianos y musulmanes. A su vez, cada comunidad religiosa podía subdividirse en sectas y subgrupos lingüísticos: había judíos sefardíes que hablaban ladino, además de asquenazíes, cristianos ortodoxos, búlgaros y macedonios —algunos de los cuales hablaban griego, mientras que otros hablaban valaco, y otros alguna lengua eslava—, junto a innumerables clases de musulmanes: sufíes, bektashíes y mevlevíes, además de naqshbandíes y mamin, que eran conversos del judaísmo.

Sin embargo, con el surgimiento a partir de 1800 del estado-nación como ideal de organización política, toda esta heterogénea estructura empezó a resquebrajarse. Unos cuantos grupos étnicos fueron lo suficientemente amplios y estaban tan bien organizados como para lograr a comienzos del siglo XX haber establecido sus propios estados-nación —Grecia, Italia, Alemania, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Albania—, si bien en cada caso había también minorías étnicas dentro de sus fronteras y grupos en diáspora fuera de ellas.6 Los magiares disfrutaban de casi todos los privilegios de la independencia como socios minoritarios de la monarquía dual austro-húngara. Los checos podían aspirar a cierto grado de autonomía política en Bohemia y Moravia. Los polacos podían soñar con restaurar su soberanía perdida a expensas de los tres imperios que la habían hecho desaparecer. Pero muchos otros grupos étnicos no podían albergar aspiraciones creíbles a tener su propio estado. Algunos eran simplemente demasiado pocos en número, como los sorabos, wendos, cachubos, valacos, szekely, rutenos y ladinos. Otros estaban demasiado dispersos, como los sinti y los romaníes (conocidos a menudo, impropiamente, como gitanos). Y aun otros podían aspirar a construir estados solo en la periferia del Imperio otomano, como los judíos y los armenios.

Así, cuanto más se aplicaba el modelo del estado-nación a Europa centro-oriental, mayor era el potencial de conflicto. La discrepancia entre la realidad de un poblamiento mixto —un complejo mosaico de enclaves y diásporas— y el ideal de unas unidades políticas homogéneas resultaba sencillamente demasiado grande. A medida que las fronteras nacionales adquirían una importancia cada vez mayor, el riesgo se acrecentaba, y la divergencia de las tasas de natalidad no servía más que para reforzar las inquietudes de quienes temían quedarse en minoría. En teoría, era concebible que los distintos grupos étnicos aceptaran someter sus diferencias en un nuevo estado a una nueva identidad colectiva, o compartir el poder en una federación de iguales. Pero resultaba igualmente probable que un grupo mayoritario se consolidara como el único, o al menos el principal, propietario del estado y sus activos. Cuantas más funciones se esperara que desempeñara el estado (y el número de dichas funciones creció a pasos agigantados a partir de 1900), más tentador resultaba pasar a excluir a tal o cual minoría de algunos o de todos los beneficios de la ciudadanía, mientras que al mismo tiempo se incrementaban los costes de residencia en forma de impuestos y otras cargas.

No es casualidad, pues, que tantos de los lugares en los que se perpetraron asesinatos masivos en la década de 1940 se hallaran precisamente en aquellas regiones de poblamiento mixto; en ciudades con múltiples nombres como Vilna/ Wilnius/ Wilno/ Wilna, Lvov/ Lviv/ Lemberg/ Lwów o Chernovtsi/ Cernauti/ Tschernowitz. Tampoco es coincidencia que un significativo número de destacados nazis procedieran del otro lado de la frontera oriental del Reich alemán de 1871. Para dar solo unos cuantos ejemplos: Alfred Rosenberg, autor de El mito del siglo XX y figura clave de la política racial nazi, nació en Reval/ Tallin (Estonia). Walther Darré, hijo de un emigrante alemán a Argentina y ministro de Agricultura de Hitler, desarrolló su versión de la teoría racial mientras criaba caballos en Prusia Oriental. El secretario de Estado nazi Herbert Backe nació en Batumi (Georgia), donde la familia campesina de su madre se había establecido en el siglo XIX. Rudolf Jung, que creció en el enclave alemán de Iglau/ Jihlava (Bohemia), fue solo uno de los muchos alemanes oriundos de territorios fronterizos que llegaron a alcanzar un alto rango en las SS. De manera significativa, Breslau/ Wroclaw (en la Alta Silesia) fue uno de esos lugares en los que los nazis locales hicieron campaña más abiertamente en favor de la aprobación de leyes contra el mestizaje en 1935. Los austríacos y los alemanes de los Sudetes proporcionaron un número desproporcionadamente elevado de artículos antisemitas al periódico Der Stürmer. Al menos dos miembros del pequeño grupo de oficiales que dirigieron el campo de exterminio de Belzec eran de los denominados «alemanes étnicos» del Báltico y Bohemia.

Y sin embargo, Europa centro-oriental representó solo el más letal de los «espacios mortíferos» del siglo XX. Como se hará evidente más adelante, hubo otras partes del mundo que compartieron algunas de sus características clave: población multiétnica, equilibrios demográficos cambiantes y fragmentación política. Considerada como una sola región, el equivalente más cercano al otro extremo de la masa continental eurasiática fue Manchuria y la península de Corea. En la última parte del siglo XX, por razones que exploraremos en el Epílogo del presente volumen, las zonas de conflicto intenso se desplazaron, hacia Indochina, Centroamérica, Oriente Próximo y África central. Pero es en las dos primeras regiones donde debemos centrar nuestra atención si queremos comprender plenamente el peculiar carácter explosivo de los cincuenta años de guerra mundial.

LA INESTABILIDAD Y SUS DESCONTENTOS