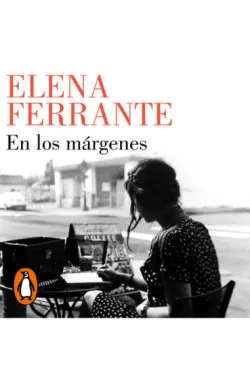

Elena Ferrante inédita: la vida después de «La hija oscura»

Tras «La hija oscura» –la novela sobre el lado opaco de la maternidad que ahora ha vuelto al debate a partir de la película de Maggie Gyllenhaal-, Elena Ferrante pensó que no volvería a publicar. Con inusitada generosidad, en este fragmento del erudito y delicioso «En los márgenes» (Lumen, 2022), ella misma explica cómo salió de ese estancamiento gracias a dos libros protagonizados por dos parejas de mujeres. Y cómo esa amiga del borrador que no avanzaba pasó de ser «necesaria» a ser «genial».

Por Elena Ferrante

Olivia Colman en la adaptación al cine de «La hija oscura». Cortesía de Vértigo Films.

Durante unos años consideré La hija oscura un libro definitivo, o, en cualquier caso, el último que publicaría. Mi afán adolescente de realismo absoluto había quedado satisfecho. De pasaje en pasaje solo había seguido en pie un deseo de verdad que me llevaba a rechazar el naturalismo cronístico con sus pinceladas de dialecto, la bella escritura que dora la píldora, los personajes femeninos siempre dispuestos a levantar la cabeza y vencer. A raíz de haberlas narrado y haberme narrado a mí misma en el único modo que me parecía veraz, mis mujeres habían desembocado sin que yo lo quisiera —insisto: no se narra sin los empujones de los demás; este viejo principio se ha mantenido bien firme— en una especie de solipsismo sin el cual, sin embargo, veía, para mí, autora, solo una regresión a historias inauténticas.

Después, de modo por completo ocasional, volví a un libro que leí en cuanto Feltrinelli lo publicó en 1997 o 1998, Tu che mi guardi, tu che mi racconti («Tú que me miras, tú que me narras»), de Adriana Cavarero. Aquella primera lectura no me había hecho bien; al contrario, había debilitado mi confianza en el camino que había emprendido con El amor molesto, aunque el análisis del impulso femenino por narrarse y el deseo de ser narradas me pareció muy apasionante. O al menos así lo recuerdo. No obstante, ahora no quiero hablar de aquella primera lectura, sino de la segunda.

Intentaba superar el callejón sin salida de La hija oscura esbozando una nueva historia de madres e hijas, una historia desbordante que, según mis intenciones, debía extender se a lo largo de sesenta años, cuando volví al libro de Cavarero. Me pareció un libro nuevo, como si nunca lo hubiese leído, hasta en el uso que hace de Karen Blixen y del cuento de la cigüeña, relatado en Memorias de África. Pero lo que avivó mi imaginación fue una expresión: «la otra necesaria». La frase da título a todo un capítulo, va precedida por un diálogo articulado con Hannah Arendt, bordea el tema del narcisismo, y al final llega a la siguiente definición:

El otro necesario […] es un finito que sigue siendo irremediablemente otro en todo lo insustituible, frágil y no juzgable, de su existencia.

Sobre el placer de leer y escribir

Recuerdo que aquello me sacudió. Me pareció que necesitaba ese «otro» para salir de los tres libros anteriores y, no obstante, seguir dentro de ellos.

Quiero, sin embargo, proceder con orden. Entre los muchos libros que Cavarero utilizaba para desarrollar su argumentación, en un momento dado introducía Non credere di avere dei diritti («No creas que tienes derechos»), texto muy importante del feminismo italiano, preparado por la Libreria delle Donne de Milán. De él extrapolaba una breve historia de amistad. Se trataba del encuentro entre Emilia y Amalia en el marco de los años setenta y de la escuela de las ciento cincuenta horas, una conquista sindical que había dado origen a unos cursos trienales de contenido profesional y no profesional, de los que podían beneficiarse trabajadoras y trabajadores que habían abandonado los estudios. Amalia era una magnífica narradora natural y, al principio, encontraba a Emilia aburrida, porque siempre contaba las mismas cosas. Pero después, a fuerza de leerse mutuamente los ejercicios que hacían para el curso, Amalia había prestado más atención y se había interesado por la escritura fragmentada de Emilia. Y como Emilia apreciaba hasta las lágrimas lo buena que era Amalia, esta se sintió en la necesidad de escribir los hechos de la vida vivida por su amiga y regalarle el texto. Un regalo del que Emilia no se separaría y, que conmovida, llevaría siempre en el bolso.

«Intentaba superar el callejón sin salida de La hija oscura esbozando una nueva historia de madres e hijas, una historia desbordante que debía extenderse a lo largo de sesenta años, cuando volví al libro de Adriana Cavarero. Leí: "El otro necesario es un finito que sigue siendo irremediablemente otro en todo lo insustituible, frágil y no juzgable de su existencia". Aquello me sacudió. Necesitaba ese otro para salir de los tres libros anteriores y, no obstante, seguir dentro de ellos».

Yo había leído Non credere di avere dei diritti hacía muchos años, pero no me había fijado en Emilia y Amalia. Sin embargo, Cavarero sacaba aquellas tenues figuras de mujeres de las dos paginitas en las que se las describía y hablaba de ellas con gran inteligencia y sensibilidad. Escribía sobre el «carácter narrativo de las amistades femeninas». Escribía —fíjense bien—, sobre «el cruce de narraciones autobiográficas que se aseguran, al mismo tiempo, el resultado de un uso y disfrute biográfico recíproco». Escribía: «Funciona aquí […] un mecanismo de reciprocidad por el cual el yo narrable de cada una pasa a la autonarración para que la otra conozca una historia que, a su vez, puede contar a otros y a otras, claro, pero sobre todo puede contar de nuevo a quien la protagoniza». Sintetizaba: «Dicho de forma sencilla: yo te cuento mi historia para que tú me la cuentes a mí». Me entusiasmé. Era lo que yo intentaba plasmar, de modo mucho más sencillo, en mi borrador de novela interminable, centrada en dos amigas que entrelazaban los relatos de sus vivencias, de modo menos edificante que Emilia y Amalia.

Olivia Colman (de fondo) y Dakota Johnson en la adaptación al cine de «La hija oscura». Cortesía de Vértigo Films.

Retomé Non credere di avere dei diritti. Las páginas en las que aparecían Emilia y Amalia resultaron importantes para la historia en la que yo estaba trabajando. Localicé un pasaje que Cavarero no había citado directamente, pero que desbocó mi imaginación. En un momento dado, Amalia, la buena narradora, decía de Emilia: «Esa mujer entendía realmente las cosas, escribía muchas frases separadas entre sí, pero muy verdaderas y profundas» (Rosenberg & Sellier, 1987). Enseguida me gustó aquel «realmente». Me gustó aquel «verdaderas y profundas». Noté en Amalia, que disfrutaba escribiendo y se consideraba buena, una admiración incontenible por los intentos de escritura de Emilia. Incluso creí percibir un sentimiento como la envidia ante un resultado que, pese a ser buena, Amalia sabía que no era capaz de conseguir.

Empecé a exagerar, como suele ocurrirme. Cavarero escribía: «No conocemos las paginitas adoradas que Emilia guardaba en su bolso». Pero no se amargaba ni por la pérdida del texto de Amalia ni mucho menos por la pérdida de los fragmentos de Emilia, que calificaba de «torpes intentos autobiográficos». Con un buen motivo: su investigación tendía a subrayar los efectos positivos de la amistad narrativa entre dos mujeres, no se ocupaba de las dinámicas entre los textos. Yo sí me amargué por no disponer de aquellos textos, los intuía próximos a mis problemas de narradora, porque sabía bien qué es una escritura diligente y qué una escritura desbordada. Y fantaseaba, pensaba que si al menos hubiese tenido el texto de Amalia, habría sido capaz de identificar en él los arrebatos de las frases verdaderas y profundas de Emilia. En este momento estoy casi segura de que aquellas fantasías me llevaron a la dinámica entre la escritura de Lena y la escritura de Lila. De hecho, me había bastado con leer las palabras de admiración de Amalia y enseguida —debo confesar— las «frases sepa radas» de su amiga se habían convertido en «escritura ver dadera», la escritura que llega por impulso (Dante la habría definido como «casi como movida por sí misma») y que más tarde acaba bellamente encerrada entre las líneas rojas de algún cuaderno. En fin, imaginé que con su saber escribir bien Amalia había domesticado los fragmentos de Emilia y que precisamente esa domesticación había hecho feliz a Emilia, la otra necesaria.

«Me pareció maravilloso que una mujer, Gertrude Stein, la mujer cuya firma salía en la cubierta, se definiera audazmente, por boca de su "otra necesaria", como genio y, al mencionarse junto a dos hombres, se colocase en primer lugar. Me pareció de un descaro inigualable y me eché a reír, fue una risa de simpatía».

A estas alturas debo decir que Cavarero no utiliza esa fórmula con Emilia, sino que lo hace con Alice B. Toklas, la persona cuya autobiografía —fíjense bien, autobiografía, no biografía— escribe Gertrude Stein. Pues bien: decenas de años antes yo había leído mal Autobiografía de Alice B. Toklas, muy mal. La releí en la época en que estuve escribiendo mi largo borrador a partir de las páginas que le dedicaba Adriana Cavarero. Y quiero decirles que, de jovencita, no había entendido nada; Autobiografía de Alice B. Toklas es un libro maravilloso, fundacional, por su estructura, por su ejecución. Les transcribiré algunas de las frases de Cavarero que me impulsaron a volver a mirar dentro de ellas. Son estas:

El género autobiográfico y el género biográfico se superponen. […] Gertrude escribe la historia de su vida haciendo que la cuente otra: Alice, su amiga y conviviente, su amante […]. El gigantesco egotismo de Gertrude Stein consigue crear así una ficción literaria de historias entrecruzadas donde ella misma destaca y donde Alice, sin embargo, aparece como la otra que la mira y la otra que la narra…

Es probable que partiendo de aquí me resultara más clara la relación entre Lenù y Lila, entre sus escrituras. Y es probable que partiendo de aquí empezara a pensar que sería capaz de salir de Olga, de Delia y, sobre todo, de Leda, trabajando en una especie de recíproca alteridad necesaria, es decir, narrando un vínculo entre dos personas tan unidas entre sí como irreductibles entre sí.

En esta dirección me impulsó con mayor motivo la relectura de la Autobiografía. Tenía la impresión de que ese libro había salido tan bien porque en la escritura —y tal vez también en la realidad— el egotismo de Gertrude, como lo llama Cavarero, se realiza a través de una doble función: la de la autora, Gertrude Stein, que firma el texto, y la del personaje al que la autora atribuye su nombre, Gertrude Stein, impreso en la cubierta. Pero cuidado: si leen o releen el libro, sigan el desarrollo, línea a línea, de Alice Toklas. En su calidad de yo narrador, ella destaca con lujo de detalles. No es casualidad que en las espléndidas líneas finales, cuando Gertrude, al ver que su amiga no se decide, prometa escribir la autobiografía de Alice, promesa que queda así formulada en la traducción de Pavese: «La scriverò come Defoe scrisse l’autobiografia di Robinson» («La escribiré del mismo modo que Defoe escribió la autobiografía de Robinson Crusoe»)*. Es decir, mi querida amiga-amante-esposa, te trataré de la única manera en que es posible escribir la autobiografía de otro: haciendo una ficción en primera persona, tu primera persona de protagonista, una Robinson, desde luego no una Viernes. Por lo demás, aunque es la esposa y la elegida para escribir sobre las esposas de los genios, ¿cómo podría Alice, en la economía del texto, sin la talla literaria necesaria, reconocer y representar con verosímil habilidad no solo a las esposas de los genios —algo que, por lo demás, hace muy bien—, sino también a una esposa genial, Gertrude, narrada en tercera persona entre varones geniales?

Quiero acabar citando un párrafo famoso en el que Alice escribe sobre la primera vez que vio a Gertrude:

Lo que más me impresionó fue el broche de coral que llevaba y su voz. Debo decir que en mi vida solo he conocido a tres genios, y en las tres ocasiones sonó una campanilla dentro de mí y no me equivoqué, y debo decir que en los tres casos ocurrió antes de que consiguieran la consideración general de genios. Los tres genios de quienes quiero hablar son Gertrude Stein, Pablo Picasso y Alfred Whitehead.

Subrayo aquí solo una cosa. Me pareció maravilloso que una mujer, la mujer cuya firma salía en la cubierta, se definiera audazmente, por boca de su «otra necesaria», como genio y, al mencionarse junto a dos hombres, se colocase en primer lugar. Me pareció de un descaro inigualable y me eché a reír, fue una risa de simpatía. No puedo jurarlo, pero creo que desde aquel instante, tras haber puesto durante un tiempo a mi cartapacio el título de La amiga necesaria, pasé después a titularlo L'amica geniale.

*Cita de Autobiografía, de Gertrude Stein: trad. de Andrés Boch, Barcelona, Lumen, 2016.

OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:

Por qué todas las historias de familia que narra Elena Ferrante son también historias de dinero

Donald Ray Pollock por Guillermo Saccomanno: un predicador en la noche oscura

La muerte de Virginia Woolf por Leonard Woolf: la contemplación imperturbable

Libros

Libros Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Novela romántica

Novela romántica Poesía

Poesía Biografías

Biografías Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia Autoayuda

Autoayuda Espiritualidad

Espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios Cómic de autor

Cómic de autor Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómic infantil

Cómic infantil Cómic de humor

Cómic de humor Cómics de influencers

Cómics de influencers Cómic

Cómic Manga

Manga De 0 a 3 años

De 0 a 3 años Literatura juvenil

Literatura juvenil Arte, música y fotografía

Arte, música y fotografía Autoconocimiento y salud

Autoconocimiento y salud Biografías e historias reales

Biografías e historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Blog Recomendaciones

Blog Recomendaciones Tienda: México

Tienda: México