LISTADO DE ILUSTRACIONES

John Peter Russell, Retrato de Vincent van Gogh, 1886

Autorretratos, 1887

Jardín de una casa de baños, agosto, 1888

Vincent van Gogh a los 13 años

Anna Carbentus

El mercado de Zundert

Las hermanas y hermanos de Vincent: Anna, Theo, Lies, Cor y Wil

El granero y la casa de la granja, febrero, 1864

Theo van Gogh a los 13 años

Vincent van Gogh en las escaleras del colegio de Tilburg

Theodorus (Dorus) van Gogh

El tío Cent van Gogh

La iglesia de Zundert

H. G. Tersteeg

Galería Goupil. La Haya

Ursula y Eugenie Loyer

Vicaría e iglesia de Etten, abril, 1876

Ary Scheffer, Christus consolator, 1836-1837

Iglesias de Petersham y Turnham Green, noviembre, 1876

Scheffersplein. La plaza del mercado de Dordrecht

El contralmirante Johannes van Gogh (el tío Jan)

La cueva de Macpela, mayo, 1877

El Café Au Charbonnage, noviembre, 1878

La mina de carbón de Marcasse. Pozo n.º 7

Mineros en la nieve al amanecer, agosto, 1880

Vincent van Gogh a los 18 años

Anthon Ridder van Rappard

El sembrador (según Millet), abril, 1881

Anthon van Rappard, Passievaart (paisaje junto a Seppe), junio, 1881

Pantano con nenúfares, junio, 1881

Kee Vos-Stricker y su hijo Jan, circa 1881

Molinos cerca de Dordrecht, agosto, 1881

Asno con carro, octubre, 1881

Anton Mauve, 1878

Calle levantada con cavadores, abril, 1882

Mujer sentada sobre un cesto con la cabeza entre las manos, marzo, 1883

Tristeza, abril, 1882

Patio del carpintero y lavadero, mayo, 1882

Cuna, julio, 1882

Luke Fildes, Grupo espera la admisión en un hospicio, 1874

Hubert von Herkomer, La última revisión: domingo en el hospital de Chelsea (detalle), 1871

Anciano con bastón, septiembre-noviembre, 1882 y Anciano con levita, septiembre-diciembre, 1882

Hombre agotado, noviembre, 1882

Mujeres mineras, noviembre, 1882

Reparto de sopa en un comedor público, marzo, 1883

La senda de la playa, julio, 1883

Paisaje con troncos de roble negro, octubre, 1883

Paisaje en Drenthe, septiembre-octubre, 1883

Hombre tirando de un rastrillo, octubre, 1883

Jean-Léon Gérôme, El prisionero, 1861

La rectoría de Nuenen

Tejedor, 1884

El martín pescador, marzo, 1883

Abedules desmochados, marzo, 1883

Margot Begemann

Jozef Israëls, Familia campesina sentada a la mesa, 1882

Cabeza de mujer, 1884-1885

Los comedores de patatas, abril, 1885

Léon Lhermitte, La moisson (La cosecha), 1883

Cabeza de mujer, marzo, 1885

El Rijksmuseum de Ámsterdam recién terminado, en 1885

La vieja torre de la iglesia de Nuenen, junio-julio, 1885

Naturaleza muerta con biblia, octubre, 1885

Pareja bailando, diciembre, 1885

La sala de las escayolas de la Academia de Amberes

Desnudo femenino de pie (visto desde un lateral), enero, 1886

Calavera con cigarrillo encendido, enero-febrero, 1886

Autorretrato con sombrero de paja, 1887

Autorretrato, 1887; Autorretrato con sombrero de fieltro gris, 1886-87; y Autorretrato con sombrero de paja, 1887

El estudio de Fernand Cormon (circa 1885)

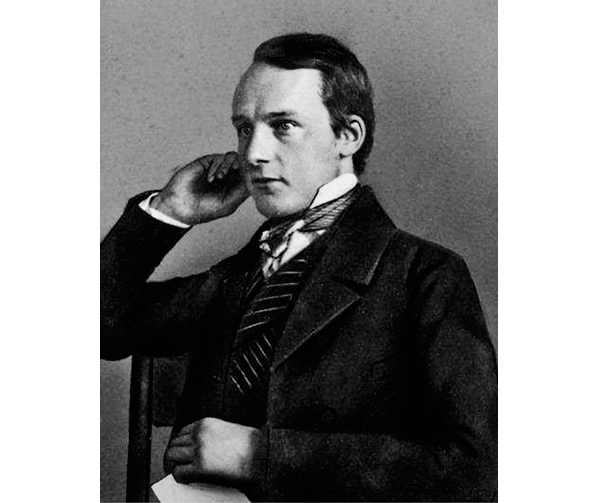

John Peter Russell, Retrato de Vincent van Gogh, 1886

Jean-Baptiste Corot, Agostina, 1866

Johanna Bonger, 1888

Lucien Pissarro, Vincent y Theo van Gogh, 1887

Henri de Toulouse-Lautrec, Retrato de Émile Bernard, 1886

Henri de Toulouse-Lautrec, Retrato de Vincent van Gogh, 1887

Calco de la portada del Paris Illustré, julio-diciembre, 1887 y Cortesana al estilo de Eisen, octubre-noviembre, 1887

El camino a Tarascón, julio, 1888

Puente levadizo y dama con sombrilla, mayo, 1888

La Casa Amarilla de Arlés

La Place Lamartine de Arlés

Calle de Saintes-Maries, junio, 1888

Paisaje con tren en la región de Montmajour, julio, 1888

Zuavo sentado, junio, 1888

Cosecha de trigo en Arlés, 1888

Sembrador a la puesta de sol, agosto, 1888

Retrato del cartero Joseph Roulin, agosto, 1888

Jardín público con valla, abril, 1888

Retrato de Milliet, teniente segundo de los zuavos, septiembre, 1888

Paul Gauguin, 1891

Les Alyscamps, Arlés

Paul Gauguin, Madame Ginoux (Estudio para Café nocturno), 1888

La pequeña Marcelle Roulin, diciembre, 1888

Luke Fildes, La silla vacía (Colina de Gad, 9 de junio, 1870), 1870

Paul Gauguin, Vincent van Gogh pintando girasoles, noviembre, 1888

Retrato del doctor Félix Rey, enero, 1889

Autorretrato con oreja vendada, enero, 1889

Meijer de Haan, Boceto de Theo van Gogh, 1888

Celda de aislamiento en el hospital de Arlés

El patio del hospital de Arlés, abril, 1889

Sala del hospital de Arlés, abril, 1889

Asilo de Saint-Paul-de-Mausole, Saint-Rémy

Baños del asilo de Saint-Paul-de-Mausole

Olivos en un paisaje de montaña, junio, 1889

Cipreses, junio, 1889

Noche estrellada, junio, 1889

Adrien Lavielle al estilo de Jean-François Millet, La siesta, 1873

Olivar, junio, 1889

El jardín de Saint-Paul-de-Mausole, noviembre, 1889

Jo con su hijo Vincent, 1890

El doctor Paul Gachet

Marguerite Gachet al piano, junio, 1890

La familia Ravoux ante el hostal Ravoux

Cabeza de un joven con sombrero de ala ancha (probablemente René Secrétan), junio-julio, 1890

Raíces y troncos, julio, 1890

Jardín de Daubigny, julio, 1890

La habitación de Vincent en el hostal Ravoux

Theo van Gogh, 1890

Tumbas de Vincent y Theo van Gogh en Auvers

LÁMINAS EN COLOR

Vista del mar en Scheveningen, agosto, 1882

Dos mujeres en el páramo, octubre, 1883

Cabeza de mujer, marzo, 1885

Los comedores de patatas, abril-mayo, 1885

La vieja torre de la iglesia de Nuenen («El camposanto de los campesinos»), mayo-junio, 1885

Cesta de patatas, septiembre, 1885

Naturaleza muerta con biblia, octubre, 1885

Un par de zapatos, a comienzos de 1887

Torso de Venus, junio, 1886

En el café: Agostina Segatori en Le Tambourin, enero-marzo, 1887

Botella y plato con cítrico, febrero-marzo, 1887

Vista desde el piso de Theo, marzo-abril, 1887

Huerto de verduras en Montmartre: La colina Montmartre, junio-julio, 1887

Interior de un restaurante, junio-julio, 1887

«Fritillaries» en un tarro de cobre, abril-mayo, 1887

Autorretrato, primavera, 1887

Campo de trigo con perdiz, junio-julio, 1887

Autorretrato con sombrero de paja, agosto-septiembre, 1887

Ciruelo en flor al estilo de Hiroshige, octubre-noviembre, 1887

Retrato de Père Tanguy, 1887

Autorretrato como pintor, diciembre de 1887-febrero de 1888

Melocotonero rosa en flor (con reminiscencias de Mauve), marzo, 1888

Lavanderas en el puente Langlois de Arlés, marzo, 1888

La cosecha, junio, 1888

Barcas de pesca en la playa en Saintes-Maries-de-la-Mer, finales de junio, 1888

El zuavo, junio, 1888

La mousmé sentada, julio, 1888

Retrato del cartero Joseph Roulin, principios de agosto, 1888

Retrato de Patience Escalier, agosto, 1888

Naturaleza muerta: jarrón con adelfas y libros, agosto, 1888

La terraza del café en la Place du Forum de Arlés, de noche, septiembre, 1888

Café de noche en la Place Lamartine de Arlés, septiembre, 1888

La Casa Amarilla («La calle»), septiembre, 1888

Noche estrellada sobre el Ródano, septiembre, 1888

Autorretrato (Dedicado a Paul Gauguin), septiembre, 1888

Retrato de la madre del artista, octubre, 1888

Jardín público con pareja y abeto azul: El jardín del poeta III, octubre, 1888

Diligencia de Tarascón, octubre, 1888

La arlesiana: Madame Ginoux con libros, noviembre de 1888 (o mayo de 1889)

Madame Roulin meciendo la cuna (La nana), enero, 1889

La silla de Vincent con su pipa, diciembre, 1888

Silla de Gauguin, diciembre, 1888

Autorretrato con oreja vendada y pipa, enero, 1889

Naturaleza muerta: jarrón con quince girasoles, agosto, 1888

Lirios, mayo, 1889

Noche estrellada, junio, 1889

Cipreses, 1889

Troncos con hiedra (Maleza), julio, 1889

Autorretrato, septiembre, 1889

La habitación, principios de septiembre, 1889

El sembrador, noviembre, 1888

Campos de trigo con una segadora, principios de septiembre, 1889

Retrato de Trabuc, empleado del hospital Saint-Paul, septiembre, 1889

Árboles del jardín del hospital Saint-Paul, octubre, 1889

Recogida de la aceituna, diciembre, 1889

Mediodía: descanso después del trabajo (al estilo de Millet), enero, 1890

Barranco de Les Peiroulets, octubre, 1889

Flor de almendro, febrero, 1890

Lirios, mayo, 1890

La iglesia de Auvers, junio, 1890

Retrato del doctor Gachet, junio, 1890

Jardín de Daubigny, julio, 1890

Raíces de árbol, julio, 1890

Campo de trigo con cuervos, julio, 1890

Árbol genealógico completo en www.vangoghbiography.com.

VAN GOGH

Autorretratos, LÁPIZ Y TINTA SOBRE PAPEL, 1887, 31,5 X 24,5 CM

© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

PRÓLOGO

UN CORAZÓN DE FANÁTICO

Theo imaginó lo peor. La nota sólo decía que Vincent se «había herido». Mientras corría hacia la estación para coger el siguiente tren a Auvers, su mente se proyectaba hacia atrás y hacia delante. La última vez que recibió un mensaje así era un telegrama de Paul Gauguin informándole de que Vincent estaba «gravemente enfermo». Cuando Theo llegó a la ciudad meridional de Arlés encontró a su hermano en la sala de infecciosos de un hospital con la oreja vendada y la cabeza ida.

¿Qué le esperaría al bajarse del tren esta vez?

En circunstancias como éstas, frecuentes en su vida, Theo solía recordar al Vincent de su infancia y juventud: un hermano mayor apasionado e inquieto, pero también un bromista gamberro, sensible ante el dolor ajeno y dotado de una curiosidad infinita. De niños, hacían excursiones por los campos y los bosques cercanos al pueblo holandés de Zundert, donde ambos habían nacido, y fue Vincent el que le enseñó a apreciar la belleza y el misterio de la naturaleza. En invierno su hermano le llevaba a patinar sobre hielo y a montar en trineo. En verano Vincent le enseñaba a hacer castillos con la arena de los senderos. En la misa de los domingos y cuando se reunían en casa en torno al piano del salón, cantaba con una voz clara y firme. En la habitación que compartían ambos hermanos en la buhardilla, Vincent hablaba hasta altas horas de la noche, lo que creó entre ellos un vínculo que los demás hermanos calificaban irónicamente de «veneración». Theo no sólo lo reconocería décadas más tarde, sino que puntualizó que era auténtica «adoración».

Ése era el Vincent con quien Theo se había criado: un líder aventurero, que le inspiraba tanto como le regañaba; un entusiasta con una cultura enciclopédica, un crítico socarrón, un compañero de juegos con una visión del mundo apasionante. ¿Cómo era posible que Vincent, su Vincent de siempre, se hubiera convertido en un ser tan atormentado?

Theo creía saber la respuesta: Vincent era víctima de su propio fanatismo. «Tiene una forma de hablar que hace que la gente le adore o le odie nada más oírle», explicaba. «Nada ni nadie le es indiferente». Cuando ya todos sus familiares y amigos habían superado las vehemencias y manías de la juventud, Vincent las seguía considerando ineludibles. Su vida se regía por pasiones titánicas, indomables. «¡Soy un fanático!», declaró Vincent en 1881. «Tengo una enorme fuerza interior… Es un fuego que no debo apagar sino avivar». Buscar escarabajos en la orilla del arroyo de Zundert, coleccionar y catalogar grabados, predicar el evangelio cristiano, leer febrilmente a Shakespeare y Balzac o aprender a combinar los colores… todo lo hacía con la urgencia e ingenuidad de un niño. Hasta el periódico lo leía con el mismo furor.

Los arrebatos de entusiasmo convirtieron al niño impetuoso en un ser rebelde, torturado, alienado del mundo, exiliado de su familia, enemigo de sí mismo. Nadie conocía como Theo, seguidor de la torturada trayectoria de su hermano a través de casi un millar de cartas, las implacables exigencias que Vincent se imponía a sí mismo y a los demás, y los infinitos problemas que le había dado esta forma de ser. Nadie sabía mejor que Theo el alto precio que Vincent pagaba por ello: la tremenda soledad en la que vivía y el constante fracaso en su ajuste de cuentas con la vida, tan implacable como contraproducente. Pero también sabía mejor que nadie lo inútil que era advertirle del peligro. «Me indigna que la gente me diga que es peligroso salir al mar», replicó a Theo en una ocasión en la que quiso entrometerse, «para ponerse a salvo hay que llegar al corazón del peligro», le explicó.

¿Acaso era sorprendente que un corazón fanático crease un arte fanático? Theo estaba al tanto de los rumores que corrían sobre su hermano: «C’est un fou», decían. Es decir, le consideraban un loco. Hacía un año y medio, incluso antes del incidente de Arlés, la gente consideraba que el arte de su hermano era obra de un demente. Un crítico calificaba sus formas distorsionadas y colores brillantes como «el producto de una mente enferma». El propio Theo llevaba años intentando, en vano, domesticar los excesos del pincel de su hermano. ¡Si no usara tanta pintura y no la aplicara tan rápidamente! ¡Si se calmara y no creara a un ritmo tan violento! («A veces trabajo excesivamente deprisa», contestaba Vincent, «¿acaso es un defecto? No puedo evitarlo».) Los coleccionistas quieren cuadros hechos con esmero y bien acabados, le repetía Theo una y otra vez. Nadie compra una interminable sucesión de estudios febriles y convulsos: lo que Vincent llamaba «cuadros repletos de pintura».

Jardín de una casa de baños, LÁPIZ Y TINTA SOBRE PAPEL,

AGOSTO DE 1888, 61 X 49 CM

© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

Mientras Theo se iba acercando al lugar donde se había producido la última catástrofe, cada bandazo del tren parecía recordarle el desprecio y el ridículo que Vincent llevaba años soportando. Theo había negado durante mucho tiempo que su hermano estuviera loco, por orgullo familiar y cariño hacia él. En su opinión, Vincent era sencillamente «un hombre excepcional», una especie de Quijote que luchaba contra los molinos de viento; un excéntrico bienintencionado, no un loco. Lo sucedido en Arlés, sin embargo, le impidió seguir utilizando ese argumento. «Muchos pintores se han vuelto locos, pero han creado verdadero arte», escribiría Theo tiempo después. «La genialidad vaga por senderos inescrutables».

Nadie había vagado por senderos más misteriosos que Vincent. Había empezado como marchante de arte de escaso éxito, optó por el disparatado intento de hacerse sacerdote al sentir una inconstante vocación de misionero, hizo una incursión en la ilustración de revistas y, por último, tuvo una carrera de pintor tan brillante como corta. En ninguna de estas actividades se plasmaba de un modo tan espectacular el corazón volcánico y desafiante de Vincent como en el ingente número de cuadros que se iban amontonando, sin que casi nadie los mirase, en los armarios, desvanes y habitaciones de sus parientes, amigos y acreedores.

En opinión de Theo, había que conocer bien ese corazón y todas las lágrimas que habían brotado de él para entender hasta qué punto el arte de su hermano era producto de su interior. Era lo que replicaba a todos aquéllos que rechazaban la pintura de Vincent (la mayoría) afirmando que no era más que el lamento de un pobre desgraciado. Theo insistía en que sólo conociendo a Vincent «desde dentro» cabía ver su arte como él lo veía o, mejor dicho, como él lo sentía. Pocos meses antes de aquel triste viaje en tren, Theo había mandado una carta de agradecimiento al primer crítico que se atrevió a alabar el arte de su hermano: «Ha logrado usted leer los cuadros y, al hacerlo, ha conseguido ver al hombre que hay detrás».

A finales del siglo XIX, el mundo del arte había empezado a relacionar, como el propio Theo, la biografía de los artistas con sus obras. El pionero en exigir un arte «de carne y hueso», en el que pintor y pintura se fundieran, fue Émile Zola. «Lo que yo busco ante todo en un cuadro es a la persona», escribió Zola. Pero nadie más convencido de la importancia de la biografía del artista que el propio Vincent. «Es muy bello lo que dice [Zola] sobre el arte», escribía en 1885: «Lo que busco en la obra de arte, lo que amo, es a la persona… al artista». Nadie se interesaba más por las biografías de los artistas que Vincent van Gogh. Las coleccionaba en todos los formatos, desde el libro voluminoso hasta la leyenda, el cotilleo o la anécdota humorística. Tomando a Zola al pie de la letra examinaba cada cuadro, buscando indicios del «hombre tras el cuadro». A comienzos de su carrera como artista, en 1881, le dijo a un amigo: «En general, pero sobre todo en el caso de los artistas, me fijo tanto en el hombre que crea la obra como en la obra en sí».

Para Vincent, su arte daba testimonio de su vida y era más sincero y revelador («profundo, infinitamente profundo») que la riada de cartas que siempre lo acompañaban. Plasmaba en su pintura, o eso creía él, tanto los momentos de «serenidad y alegría» como los de abatimiento y desesperación: cada desgarro se convertía en una desgarradora imagen, cada cuadro en un autorretrato. «Quiero pintar lo que siento», decía, «y sentir lo que pinto».

Mantuvo esta convicción hasta el día de su muerte (pocas horas después de que Theo llegara a Auvers). Pensaba que nadie podría entender su pintura sin conocer la historia de su vida: «Yo soy mi obra», afirmó.

PRIMERA PARTE

LOS AÑOS DE JUVENTUD, 1853-1880

VINCENT VAN GOGH A LOS 13 AÑOS

© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

CAPÍTULO 1

PRESAS Y DIQUES

De las miles de historias que Vincent leyó vorazmente durante toda su vida, hubo una que se grabó en su imaginación: La historia de una madre, de Hans Christian Andersen. Cuando se juntaba con otros niños les contaba, una y otra vez, la terrible historia de una madre que prefiere dejar morir a su hijo antes que exponerle a una vida infeliz. Vincent se sabía el cuento de memoria y lo contaba en varios idiomas, incluido el inglés, que hablaba con fuerte acento holandés. Como él era un ser profundamente infeliz que se buscaba constantemente a sí mismo en el arte y la literatura, el cuento de Andersen sobre un amor maternal fracasado le impresionaba profundamente y de ahí que, llevado por la nostalgia y el dolor, lo contara obsesivamente.

Anna, la madre de Vincent, nunca le entendió. Las excentricidades de su hijo mayor, que afloraron cuando Vincent aún era pequeño, chocaban frontalmente con sus ideas convencionales. Era una mujer de escasa intuición, incapaz de apreciar la inteligente curiosidad de Vincent, al que consideraba un chico terco y cruel, con unas ocurrencias tan extrañas como absurdas. Con el paso del tiempo fue perdiendo la escasa simpatía que sentía por él. Al final, la incomprensión se convirtió en desesperación, la desesperación en vergüenza y la vergüenza en indignación. Cuando Vincent se hizo mayor, su madre ya le daba por perdido, tachaba sus ambiciones religiosas y artísticas de «bobadas inútiles» y comparaba su vida errante con una muerte en la familia. Le acusaba de haber hecho sufrir a sus padres conscientemente. Tras deshacerse de todas las pertenencias de Vincent que quedaban en la casa, tiraba sistemáticamente a la basura cualquier cuadro o dibujo que se dejara su hijo y despreció abiertamente todas las obras que él le fue regalando.

Cuando la señora Van Gogh murió, entre sus cosas sólo se hallaron algunas de las cartas y cuadros que Vincent le había enviado. En los últimos años de vida de su hijo (al que sobrevivió diecisiete años) le fue escribiendo cada vez menos y, cuando le internaron en un hospital mental, ni siquiera fue a verle, pese a la frecuencia con la que visitaba a otros miembros de la familia. Anna no se retractó, ni cambió su veredicto de que el arte de Vincent era «ridículo», cuando su hijo el pintor por fin alcanzó póstumamente la fama. Vincent nunca comprendió el rechazo de su madre. A veces arremetía indignado contra ella, llamándola «mujer sin corazón» y afirmando que su amor por él «se había agriado». En otras ocasiones se culpaba a sí mismo de ser «un hombre raro y molesto, que sólo sabía hacer sufrir a los demás». Pese a todo, él nunca dejó de intentar que su madre le diera su aprobación. Hacia el final de su vida Vincent hizo un retrato de Anna (basado en una fotografía) y le añadió un poema que incluía esta triste pregunta: «La doncella que añora mi alma, ¿quién ha de ser, / pese a su hiriente desprecio y su frío desdén?».

Anna Cornelia Carbentus se casó con el reverendo Theodorus un claro día de mayo del año 1851 en La Haya, sede de la monarquía holandesa y, según algunos, «el sitio más agradable del mundo».

El día de la boda, la familia de Anna cubrió de pétalos el camino que iban a recorrer los novios, adornando cada recoveco con guirnaldas de hojas y flores. La novia salió de la casa de los Carbentus en Prinsengracht, camino de la Kloosterkerk, una iglesia del siglo XV que parecía un joyero plantado sobre una avenida flanqueada de tilos, rodeada de las magníficas mansiones del centro de la ciudad. El coche que llevaba a la novia recorría calles que eran la envidia de un continente infecto: los cristales recién lavados de las ventanas, las puertas, recién pintadas o barnizadas, los pulidos tiestos de cobre de los escalones, las doradas campanas de las iglesias.

Los idílicos días en estos lugares paradisiacos suscitaron gratitud y miedo a su pérdida en Anna Carbentus, que era consciente de que las cosas no siempre habían sido así, ni en su familia ni en su país.

En 1697, la suerte del clan de los Carbentus pendía de un hilo: Gerrit Carbentus era el único miembro de la familia que había logrado salir con vida de los últimos ciento cincuenta años de guerras, inundaciones, incendios y plagas. Los predecesores de Gerrit se habían visto envueltos en la colosal sangría de la guerra de los Ochenta Años, una revuelta de las diecisiete provincias de los Países Bajos contra sus crueles gobernantes españoles. Todo comenzó en 1568, según un testimonio, cuando los protestantes de La Haya y otras ciudades se rebelaron, dando lugar a «un cataclismo de furia y destrucción». Ataban a los rebeldes unos a otros y los tiraban por las ventanas, los ahogaban, decapitaban o quemaban vivos. La Inquisición española condenó a todos los hombres, mujeres y niños de Holanda, unos tres millones, a morir como herejes.

ANNA CARBENTUS

© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

Durante ochenta años, el plácido paisaje holandés fue un campo de batalla: ejército contra ejército, religión contra religión, clase contra clase, mesnada contra mesnada, vecino contra vecino, fe contra fe. Un viajero vio en Haarlem «muchos ahorcados en las ramas de los árboles, en las horcas de las plazas y otras zonas de la ciudad». Había casas quemadas, cuerpos calcinados y caminos cubiertos de cadáveres por todas partes.

La mayor amenaza para la familia Carbentus, sin embargo, no era ni la guerra ni aquellos paroxismos de furia popular. Como muchos de sus paisanos, Gerrit Carbentus pasó toda la vida al borde de la extinción por inundación. Así había sido desde el final de la Edad de Hielo, cuando la laguna de la desembocadura del Rin empezó a llenarse del rico lodo irresistible para los primeros colonos. Con el tiempo, los pobladores construyeron diques para contener el mar y canales para drenar los pantanos que había tras los diques. En los siglos XVI y XVII, cuando la invención del molino permitió drenar zonas enormes, comenzó la recuperación de terreno a gran escala. Entre 1590 y 1740, los comerciantes holandeses se convirtieron en los amos del comercio mundial y establecieron poderosas colonias en los hemisferios más remotos, mientras los artistas y científicos holandeses dieron lugar a una Edad de Oro capaz de rivalizar con el Renacimiento italiano, y se añadieron más de 1.200 kilómetros cuadrados a la superficie de Holanda, incrementando su tierra fértil en casi un tercio.

Pero era imposible contener el mar. Tras mil años de esfuerzos (y en algunos casos a causa de ellos), las inundaciones eran tan inevitables como la muerte. Con una frecuencia tan terrorífica como impredecible, el mar cubría los diques, o los diques sucumbían bajo las olas, o ambas cosas a la vez, mientras una tromba de agua avanzaba tierra adentro, anegando los campos. En ocasiones el mar se abría como si quisiera reclamar la tierra, que desaparecía bajo su húmedo manto. En una sola noche de 1530 se perdieron veinte pueblos en el abismo marino, quedando visibles solo los campanarios de las iglesias y los cuerpos muertos del ganado que flotaban en el agua.

Aquella precariedad dio a Gerrit Carbentus, como a todos sus paisanos, una aguda intuición, similar a la sagacidad de un marinero, que le permitía averiguar la inminencia del desastre. La batalla contra el mar se cobró miles de vidas durante las dos últimas décadas del siglo XVII. Una de ellas fue la del tío de Gerrit Carbentus, que se ahogó en el río Lek, siguiendo así los pasos del padre de Gerrit, de su madre, de sus hermanos, de sus sobrinas y sobrinos, de su primera esposa y de toda la familia de ésta. Todas estas muertes tuvieron lugar antes de que Gerrit cumpliera los treinta años.

Gerrit Carbentus nació al final de una etapa de levantamientos populares; su nieto, también llamado Gerrit, llegó al mundo al iniciarse otro ciclo de rebeldía. A mitad del siglo XVIII el continente europeo se vio sacudido por una oleada de reivindicaciones sociales (elecciones libres, sufragio universal, abolición de los impuestos injustificados) que, unidas a la mentalidad idealista de la Ilustración, crearon una corriente tan imparable como una guerra o una inundación.

Sólo era cuestión de tiempo que el fervor revolucionario afectara a la familia Carbentus. Cuando las tropas de la nueva República Francesa entraron en Holanda en 1795, se suponía que era para liberarla, pero lo que hicieron fue conquistarla. Instauraron un sistema de vigilancia militar con soldados en cada casa, incluida la de los Carbentus, y confiscaron objetos privados, como las monedas de oro y plata de la familia materna de Vincent. En consecuencia, el comercio se hundió, los beneficios desaparecieron, los negocios cerraron y los precios se dispararon. Gerrit Carbentus, un guarnicionero con tres hijos, se quedó sin trabajo. Pero lo peor estaba por llegar. El 23 de enero de 1797 Gerrit salió temprano de su casa de La Haya para cumplir un encargo en un pueblo vecino. A las siete de la tarde lo encontraron moribundo en el arcén de la carretera de Rijswijk, donde lo habían dejado tras robarle y golpearlo. La familia lo trasladó a su casa, adonde llegó cadáver. Su madre «lo abrazó con desesperación, llorando desconsolada sobre su cuerpo», según la crónica familiar de la familia Carbentus, un diario mantenido durante varias generaciones. «Así llegó a su fin nuestro querido hijo, un milagro por derecho propio».

Gerrit Carbentus dejaba una esposa embarazada y tres hijos pequeños. Uno de ellos, que entonces tenía cinco años, era Willem, el abuelo del pintor Vincent Willem van Gogh.

Durante las primeras décadas del siglo XIX, mientras retrocedía la marea napoleónica, los holandeses recobraron sus fuerzas y levantaron de nuevo los diques de la nación. Se temía tanto volver a caer en la vorágine que se impuso la moderación por doquier: en política, en religión, en las artes y en las ciencias. «El miedo a la revolución fomentó una fuerte tendencia reaccionaria», escribía un cronista. «La arrogancia y el orgullo nacional» fueron los sentimientos característicos de aquel periodo.

Cuando su país empezaba a resurgir de entre las sombras de la rebelión y el descontento, Willem Carbentus intentaba recomponer los escombros de una vida asolada por la tragedia. Tras casarse a los veintitrés años, tuvo nueve hijos en doce años sin que su esposa sufriese ningún aborto, algo sorprendente por aquel entonces. La estabilidad política y el orgullo nacional suscitaron un repentino interés por todo lo holandés, que se tradujo en una creciente demanda de libros relacionados con el tema. Tanto en Ámsterdam como en los pueblos más pequeños se formaron grupos para promocionar lecturas de todo tipo, desde los clásicos hasta manuales de instrucción. Para aprovechar la oportunidad, Willem decidió adaptar su talento como guarnicionero al arte de la encuadernación y abrió un taller en la Spuistraat, el barrio más comercial de La Haya. A lo largo de las tres décadas siguientes creó un próspero negocio, e instaló a su numerosa familia en las habitaciones que había encima de la tienda. En 1840, cuando el gobierno tuvo que encuadernar la última versión de la controvertida Constitución, recurrió a Willem Carbentus, que, a partir de entonces, se anunció como el «Encuadernador de la Casa Real».

Recuperarse a través de la moderación y la conformidad era una buena solución para el país, pero no para todos sus habitantes. Clara, la segunda hija de Willem, padecía epilepsia, término que por entonces definía un lúgubre universo de sufrimiento mental y emocional. Nunca llegó a casarse; vivió en el limbo de una negación impuesta por la dignidad familiar, sin que nadie hablara abiertamente de una enfermedad que su sobrino, el pintor Vincent van Gogh, reconocería muchos años después. Otro de los hijos de Willem, Johannus, «no siguió el camino habitual en la vida», según escribió su hermana crípticamente, y acabó suicidándose. Al final sucumbió hasta el propio Willem, pese al éxito que había tenido. En 1845, a los cincuenta y tres años, murió de «una enfermedad mental» como explica la crónica familiar, honestamente, en este caso.

Debido a las extrañas vicisitudes de sus hermanos, Anna, la hija mediana de Willem, creció con la idea de que la vida era una experiencia oscura y temible. En todas partes parecía haber peligros que amenazaban con volver a sumir a la familia en un caos apenas superado, como si fuera un pueblo engullido dramáticamente por el mar en cuestión de segundos. El resultado fue una infancia marcada por el miedo, el pesimismo y la noción de que tanto la vida como la felicidad eran dos bienes precarios en los que no se podía confiar. Según escribió la propia Anna, su mundo era «un lugar lleno de disgustos y preocupaciones» donde, como todo era una «constante decepción», sólo los necios se atrevían a tener «grandes ilusiones» en la vida. Lo único que se podía hacer era «aprender a aguantarlo todo», decía, pero «teniendo en cuenta que nadie es perfecto», que «los sueños nunca se cumplen del todo» y que hay que querer a los demás «pese a sus defectos». En el seno del caos general, la naturaleza humana era especialmente traicionera y la locura estaba siempre al acecho. «Si hiciéramos todo lo que se nos pasa por la cabeza sin que nadie nos pudiera ver ni regañar, ¿no nos apartaríamos cada vez más de la senda correcta?».

Esta negatividad acompañó a Anna hasta su madurez. Desprovista de todo atisbo de humor en sus relaciones con la familia y amigos, era una mujer dada a la melancolía que se preocupaba incesantemente por nimiedades sin importancia, viendo en cualquier asunto un riesgo o una decepción. No había amores duraderos; los seres queridos solían morirse. Cuando su marido la dejaba sola, por breve que fuera su ausencia, se atormentaba pensando que él había muerto. En el relato que escribió sobre su boda, Anna explica que mientras adornaba la casa con flores antes de la ceremonia y después, incluso cuando salió en carro a dar un paseo por los bosques, no podía dejar de pensar en un pariente enfermo que no había podido ir. «Los días de la boda», dice a modo de conclusión, «fueron muy tristes».

Anna se mantenía siempre ocupada para contener a las fuerzas oscuras. Aprendió a hacer punto cuando era casi una niña y durante el resto de su vida manejó las agujas a una «velocidad impresionante», según la crónica familiar. Escribía a un ritmo «infatigable» y sus cartas, de sintaxis atropellada y llenas de glosas, parecen una huida desesperada hacia ninguna parte, como el resto de su vida. También tocaba el piano. Y leía «porque es entretenido» y «despeja las preocupaciones». Como madre le obsesionaba que sus hijos supieran distraerse, cosa que les recomendaba hacer siempre que tenía ocasión. «Haz un esfuerzo para mantener la mente ocupada en otras cosas», les aconsejaba como remedio contra «el desánimo». (Aquélla fue una lección que su hijo Vincent, probablemente el artista más depresivo, frenético y productivo de la historia, tal vez aprendiera demasiado bien). Cuando todas estas técnicas fallaban, Anna se ponía a limpiar con ahínco. «La querida Mamá está ocupada limpiando», escribía su marido, haciéndonos dudar de la eficacia de las demás estrategias, «pero está pendiente de todo y todo la preocupa».

Las inquietas manos de Anna también se dedicaron al arte. Junto a su hermana Cornelia aprendió a dibujar y pintar con acuarelas, pasatiempos que había comenzado a practicar la naciente burguesía para ocupar el tiempo de ocio y alardear de tenerlo.

Anna, que había sido una niña miedosa, sentía una atracción natural por la religión.

Con el tiempo, al irse multiplicando las adversidades y desgracias, Anna buscó refugio en la religión con creciente desespero. Cualquier pequeña complicación o traslado de sus hijos la inducía a proclamar un piadoso discurso. Desde los exámenes del colegio hasta los intentos de conseguir trabajo, cada crisis motivaba el correspondiente sermón invocando «la bondad de Dios» o «el perdón del Señor». «Que el buen Dios te ayude a seguir siendo honrado», escribió a su hijo Theo con motivo de un ascenso. Invocaba a Dios para que protegiera a sus hijos de todo, desde las tentaciones sexuales hasta el mal tiempo, el insomnio o los acreedores. Pero ante todo invocaba al Altísimo para que la protegiera de las fuerzas malignas que albergaba en su interior. Sus inagotables argumentos, tan parecidos a las obsesivas variaciones de Vincent sobre asuntos laicos y religiosos, muestran una falta de confianza imposible de remediar. Pese a la reiterada insistencia en el gran consuelo que le aportaba su fe, esos tercos conjuros fueron lo más cerca que Anna (igual que su hijo Vincent) llegó a estar de obtener serenidad a través de la religión.

Anna procuraba pisar terreno seguro en todos los aspectos de su vida, no sólo en cuestiones religiosas. Por lo tanto, no fue ninguna sorpresa que cuando cumplió treinta años, en 1849, y seguía soltera, experimentara la urgente necesidad de encontrar marido. Todos sus hermanos, salvo la epiléptica Clara, el problemático Johannus y su hermana menor, Cornelia, ya se habían casado. La única de sus primas que había esperado más que ella para pasar por el altar (hasta los treinta y un años), acabó casándose con un viudo, la suerte habitual de las mujeres que esperaban demasiado. Anna, una mujer formal, poco dada a las bromas, de aspecto corriente y con la peculiaridad de ser pelirroja, parecía destinada a un destino aún peor: la soltería.

El golpe demoledor llegó en marzo de 1850, cuando su hermana Cornelia, diez años más joven, anunció que se casaba con un próspero impresor de La Haya llamado Van Gogh. Vivía encima de su galería del barrio de la Spuistraat, cerca de la tienda de los Carbentus, y, como Cornelia, tenía un hermano que aún no se había casado: un sacerdote de veintiocho años llamado Theodorus(1). A los tres meses la familia organizó un encuentro entre Theodorus y Anna. Dorus, como lo llamaba su familia, era un hombre menudo y guapo, con «un rostro de rasgos nobles» y un pelo rubio oscuro que ya plateaba. Al contrario que su sociable hermano, era callado y tímido. Vivía en Groot Zundert, un pequeño pueblo próximo a la frontera belga, lejos de la elegancia cortesana de La Haya, donde vivía la familia real. Pero todo eso carecía de importancia. La familia era aceptable, las alternativas impensables. Él parecía tan dispuesto como ella a llegar a un acuerdo. Al poco de conocerse anunciaron su compromiso de boda.

El 21 de mayo de 1851, Theodorus van Gogh y Anna Carbentus se casaron en la Kloosterkerk. Tras la ceremonia, los recién casados salieron hacia Groot Zundert, una región católica al sur de Holanda. Anna describiría después su estado de ánimo la víspera de la boda: «A la novia le preocupaba el asunto de su futuro hogar».

CAPÍTULO 2

UN VIGÍA EN EL BREZAL

A una persona acostumbrada a la elegancia señorial de La Haya, el pueblo de Zundert debía de parecerle un erial. De hecho, en su mayor parte lo era. Más de la mitad del municipio, que abarcaba varios kilómetros en torno al centro urbano de Groot Zundert («Gran Zundert», para diferenciarlo del cercano Klein Zundert, o «Pequeño Zundert»), consistía en un pantano y un brezal, es decir, una gigantesca extensión de hierba y maleza, casi sin árboles, azotada por el viento, donde jamás había llegado un arado ni una azada. Salvo algún pastor que pasaba por allí con su rebaño de ovejas o los campesinos que recogían turba o cortaban brezo (para hacer cepillos y pinceles), nada quebraba el profundo silencio que pendía sobre aquel horizonte baldío. Los cronistas de la época llamaban a la zona «el territorio virgen».

La gran carretera construida por Napoleón, el Napoleonsweg, era el único nexo del pueblo de Groot Zundert con el mundo. Flanqueada por una doble hilera de robles y hayas que parecía extenderse hasta el infinito en actitud marcial, por la carretera circulaba todo el comercio procedente de Bélgica y destinado a los negocios locales que rodeaban el polvoriento pueblecillo: las posadas, las tabernas, los establos y las tiendas próximas a la famosa vía (por la que había pasado hasta el mismísimo emperador), que casi superaban en número a las ciento veintiséis casas que acogían a los mil doscientos habitantes del municipio.

La actividad comercial convertía a Zundert en un lugar desproporcionadamente sucio y caótico. En la temporada de fiestas, cuando llegó el matrimonio Van Gogh, las abundantes posadas y tabernas de la plaza del pueblo (el Markt) estaban atestadas de hombres jóvenes dedicados a beber, cantar, bailar y, a veces, pelearse. Las parrandas en sitios públicos, al estilo de los cuadros de Brueghel, eran algo común en las ferias populares de la comarca (en la que, por cierto, nació Brueghel), donde los excesos con el alcohol, la zafiedad y el desprecio a las normas sociales y la decencia confirmaban todos los estereotipos del tosco carácter holandés que aborrecía la sociedad culta de centros urbanos como Ámsterdam o La Haya.

Pero las zonas de Groot Zundert alejadas de la carretera permanecían casi ajenas a las idas y venidas de los comerciantes. Cuando Anna llegó en 1851, casi cuatro décadas después de Waterloo, el Napoleonsweg era el único camino pavimentado de la localidad, y las pequeñas destilerías caseras y talleres de marroquinería eran los únicos negocios que había. La mayoría de los campesinos apenas producían lo suficiente para alimentar a sus propias familias (a base de patatas, sobre todo) y seguían arando los campos con bueyes. La «cosecha» más comercial de Zundert era la fina arena blanca que se recogía en sus campos baldíos, usada en toda Holanda para lijar los muebles y los suelos, a los que proporcionaba una tersura única. La mayoría de las casas del pueblo tenían una única habitación que la familia compartía con el ganado, y la gente corriente vestía la misma ropa durante todo el año. Las gentes de las ciudades ricas del norte iban a Zundert atraídas por su único recurso abundante aparte de la arena: la mano de obra barata.

Para una holandesa que se preciaba de serlo como Anna van Gogh, Zundert no era sólo un pueblo rural empobrecido, sino que ni siquiera era del todo holandés. Durante siglos, Zundert y los municipios circundantes habían vinculado su identidad y liderazgo a los territorios del sur (Bruselas y Roma) y no a las ciudades-estado septentrionales de la república holandesa. Junto a buena parte del norte de Bélgica, los municipios del sur de Holanda pertenecían a Brabante, un ducado medieval que tuvo su edad dorada en los siglos XIII y XIV, cuando fue perdiendo poder y sus fronteras se desvanecieron entre los variables imperios de sus países vecinos. En 1581, cuando los holandeses se independizaron de España, Brabante se separó de su vecino del norte, generando un abismo económico, político y, sobre todo, religioso, que jamás se pudo superar. Como región mayoritariamente católica y monárquica, se mantuvo siempre en el bando contrario durante los sanguinarios sucesos que tuvieron lugar en los siglos XVI y XVII por aquella zona.

Incluso tras la derrota de Napoleón en Waterloo, en 1815, cuando Bélgica se unió a las veteranas provincias holandesas para formar el Reino Unido de los Países Bajos, seguía habiendo motivos de fricción. A los ciudadanos de Brabante les ofendía la hegemonía política y económica del norte, por lo que rechazaban su predominio cultural e incluso su idioma. Los norteños, por su parte, desdeñaban a los sureños por considerarlos necios, supersticiosos y poco de fiar. En 1830, cuando los belgas se separaron de los Países Bajos y se proclamaron un país independiente, las hostilidades se hicieron patentes. Los paisanos del Brabante situado en la parte holandesa de la frontera se aliaron con los del lado belga y, durante casi una década, muchos holandeses temieron que el tercio más meridional del país se rebelara.

En 1839 un tratado partió Brabante por la mitad, con efectos devastadores en zonas fronterizas como Zundert. Granjas y familias quedaron divididas, numerosas carreteras acabaron cortadas y varias parroquias perdieron la comunicación con sus iglesias habituales. El gobierno holandés de La Haya administraba Zundert y sus municipios limítrofes como si fuera territorio enemigo ocupado.

La revuelta belga y la subsiguiente «ocupación» sólo sirvieron para aumentar las graves desavenencias entre católicos y protestantes. Durante dos siglos los ejércitos habían recorrido los arenosos brezales de Zundert, imponiendo una religión y acosando a la otra. Cuando las fuerzas católicas se acercaban desde el sur, o las protestantes desde el norte, congregaciones enteras recogían sus pertenencias y se marchaban. Se saqueaban las iglesias del bando contrario y se confiscaban sus bienes. Pero cuando cambiaban las tornas, llegaban los nuevos gobernantes, se recuperaban las iglesias perdidas, se saldaban las cuentas pendientes y se imponían nuevas leyes a los herejes.

Tras el último combate, durante la revuelta belga, los católicos rompieron las ventanas de la pequeña iglesia de Groot Zundert y los protestantes tardaron en regresar. Cuando llegó el matrimonio Van Gogh, veinte años después, la congregación sólo contaba con cincuenta y seis miembros, procedentes de un pequeño grupo de familias; la comunidad de protestantes se veía superada en una proporción de treinta a uno por el destacamento de los fervientes papistas del brezal. Los protestantes, que temían las aviesas intenciones de sus adversarios, procuraban evitar todo conflicto con unas autoridades católicas que boicoteaban los negocios de los protestantes y llamaban a su religión despectivamente «la fe del invasor».

EL MARKT, LA PLAZA MAYOR DE ZUNDERT. EN EL CENTRO, LA RECTORÍA, DONDE NACIÓ VINCENT

© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

El nuevo hogar de Anna, la casa parroquial de Zundert, estaba en el centro del Markt, en el meollo del tenso ambiente fronterizo.

Prácticamente todo lo que pasaba en Zundert ocurría en el Markt: los criados bromeaban y charlaban junto al pozo de agua; los funcionarios hacían sus negocios rodeados de un tremendo alboroto; las diligencias y los coches de correo entraban en la plaza y cambiaban de tiro en las grandes cuadras cercanas. El domingo se leían las noticias en voz alta desde la escalera del Ayuntamiento, justo enfrente de la casa del párroco. Por el Markt pasaban tantos carros y carretas que los inquilinos de las casas tenían que tener las ventanas cerradas para que no entrara el polvo que levantaban los caballos. Cuando llovía, las zonas no pavimentadas de la plaza se convertían en lodazales intransitables.

La rectoría era de principios del siglo XVII y estaba discreta y escasamente amueblada. En sus dos siglos y medio de existencia habían vivido en ella una larga sucesión de familias de sacerdotes que la habían ido agrandando sin hacer mejoras. Estaba flanqueada por casas más grandes y tenía una estrecha fachada de ladrillo desde cuyo interior se veía una bonita vista de la plaza. La puerta daba a un pasillo largo, oscuro y angosto que comunicaba la sala delantera, usada en las fiestas religiosas, con la sombría habitación trasera donde la familia hacía la vida. El pasillo terminaba en una pequeña cocina, tras la cual había un aseo y un almacén, todo en una progresión continua, prácticamente desprovista de luz. En una esquina del almacén estaba la puerta del único retrete de toda la casa. Anna, al contrario que la mayoría de los habitantes de Zundert, no tenía que salir de casa para ir al baño.

Aceptando con optimismo sus nuevas circunstancias, Anna escribió a su familia de La Haya contándoles que la casa parroquial era un «sitio campestre» donde se podía disfrutar de la bucólica sencillez de una vida rural. Pero sus bonitas palabras no podían disfrazar la verdad: tras una prolongada soltería en el entorno agradable y organizado de La Haya había llegado a un pueblo fronterizo marcado por la tensión religiosa, en una región inhóspita y desconocida, rodeada de gentes que en su mayoría recelaban de ella, de las que no se fiaba y cuyo dialecto apenas entendía. No podía disimular su soledad por mucho que lo intentara. Incapaz de pasear por las calles de la ciudad sin compañía, invitaba a una sucesión de familiares a quedarse en su casa y, al acabar el verano, pasaba una larga temporada en La Haya. Al ir perdiendo todas las ventajas de su vida anterior, hubo algo que cobró una importancia enorme en su escala de valores: la respetabilidad. Siempre había respetado las convenciones. Pero ahora, sometida a una disciplina militar impuesta por el aislamiento y la hostilidad, las normas cobraron un nuevo significado. Su primer mandamiento era que las esposas de los párrocos, como todas las esposas, tuvieran niños, muchos niños. Las familias de diez hijos o más eran algo corriente. El nuevo imperativo estratégico y religioso era asegurar la supervivencia de la ciudad para legársela a la siguiente generación y Anna van Gogh iba con retraso. Cuando volvió a La Haya a finales del verano les anunció orgullosamente «la llegada de un nuevo miembro de la familia, con la ayuda de Dios».

El 30 de marzo de 1852, Anna dio a luz a un hijo muerto. Levenloos, es decir, «sin vida», fue lo que anotó el secretario del Ayuntamiento en el registro, junto a la fecha de nacimiento; el bebé no tenía nombre, sólo fue el «n.º 29». No había prácticamente ninguna familia en Zundert, ni en toda Holanda, rica o pobre, que se hubiera librado de uno de los designios de Dios más misteriosos. La familia Carbentus era una familia media y sus crónicas familiares estaban llenas de muertes infantiles y bebés que no llegaban a tener nombre.

En otros tiempos, no se solían celebrar funerales por la muerte de un niño y el «nacimiento» de un bebé muerto apenas se mencionaba. La nueva burguesía, sin embargo, no despreciaba ninguna oportunidad para reafirmarse y exhibirse. El luto por un niño inocente era algo que llamaba especialmente la atención del público. Un escritor holandés lo calificó como «el más hiriente y profundo de todos los sufrimientos». Los abundantes poemarios dedicados al asunto tenían un enorme éxito. Novelas como La tienda de antigüedades, de Dickens, con la muerte de la pequeña Nell en su cama, cautivaron a toda una generación. Cuando Anna tuvo que enterrar a su hijo, quiso ostentar todos los símbolos de la nueva moda. Mandó cavar una tumba en el pequeño cementerio protestante junto a la iglesia (la primera fosa infantil de aquel camposanto) y cubrirla con una hermosa lápida, lo suficientemente grande como para grabar en ella una cita bíblica procedente de uno de los poemarios más célebres de aquel entonces: «Dejad que los niños vengan a mí…». La lápida lleva inscrito el año, 1852, y en lugar de los nombres de los atribulados padres, el del niño muerto: «Vincent van Gogh».

Para Anna, elegir los nombres de sus hijos no era una cuestión de gusto. Como todo lo demás en su vida, estaba sometido a estrictas normas. De ahí que ya estuviera decidido de antemano cuando nació el segundo hijo de Anna, el 30 de marzo de 1853, que llevaría los nombres de sus abuelos: Vincent y Willem.

Quiso la casualidad que Vincent Willem van Gogh naciera exactamente un año después que el niño enterrado bajo una lápida con el nombre de Vincent van Gogh, hecho que resulta más interesante para los especialistas que para el propio matrimonio Van Gogh. Anna se dedicó, con la disciplina de un reloj, a producir una familia numerosa. En 1855, casi dos años después del nacimiento de Vincent Willem, nació una niña, Anna Cornelia. A los dos años, en 1857, llegó un hijo, Theodorus. Y dos años después (1859), otra hija, Elisabeth. En 1862, una tercera hija, Willemina. Finalmente, cinco años más tarde (1867), a los cuarenta y siete años, Anna tuvo a su último hijo, Cornelius Vincent. El asunto de la natalidad estaba tan programado que seis de sus siete hijos cumplían años entre mediados de marzo y mediados de mayo; tres de ellos nacieron en mayo, dos de ellos con un día de diferencia (además de los dos Vincent nacidos el mismo día).

Ésta era la familia de Anna van Gogh. Durante los veinte años que vivió en Zundert dedicó buena parte de su energía, toda su maniática pulcritud y todo su apocado conformismo a la educación de sus seis hijos. «Lo que nos forma primero es la familia», escribió, «y después, el mundo».

LAS HERMANAS Y HERMANOS DE VINCENT. EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ, EMPEZANDO POR LA ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA: ANNA, THEO, LIES, COR Y WIL

© Van Gogh Museum, Ámsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

Al centrarse por completo en su vida familiar, Anna no sólo cumplía con sus deberes conyugales como esposa y protestante, también respetaba las convenciones de su clase social, que había inaugurado lo que los historiadores llamarían «el advenimiento de la familia triunfante». Los hijos dejaron de ser adultos en potencia para convertirse en seres con una valiosa vida propia. Se empezó a hablar de la «divina juventud» y de la paternidad como una «vocación sagrada», pero había que mantener a los menores «a buen recaudo de las calamidades de la sociedad», advertía uno de los manuales pedagógicos más célebres. «Una juventud reprimida no se compensa por muchos años que se viva», era otro consejo aparentemente contradictorio. Como era la nueva obsesión de la clase media, había centenares de manuales semejantes y el número de novelas era aún mayor. El contenido básico de esos libros no era ajeno a Anna: el mundo es un lugar turbulento y peligroso, la familia nuestro único refugio.

Anna inculcó esta mentalidad basada en el miedo y el aislamiento a todos sus hijos. No era una persona cariñosa ni efusiva, pero suplía esta carencia con una implacable campaña verbal, que era una parte esencial de la rutina diaria. En ella recalcaba la importancia de los nexos familiares, invocaba los deberes filiales, proclamaba el amor paterno y recordaba los sacrificios que había que hacer por los hijos. No era ya que su familia fuera extraordinariamente feliz, según les decía, sino que «una feliz vida familiar» era fundamental para conseguir la felicidad. Sin ella el futuro constaría de «soledad e incertidumbre». Defendía el principio de unidad (lo que un historiador llamaría el «totalitarismo familiar»), omnipresente en la literatura de la época, con tiernas escenas de devoción paterno-filial copiosamente regadas de lagrimones irreprimibles. «No podemos vivir el uno sin el otro», escribió Anna a su hijo Theo, que entonces tenía diecisiete años, «nos queremos tanto que no podemos estar separados o evitar contarnos todos nuestros secretos».

El claustrofóbico entorno de la casa parroquial («un ambiente intenso y extraño», según un testigo) era el caldo de cultivo perfecto para la campaña de Anna. Sus hijos crecieron aferrándose a la familia, como náufragos asidos a una balsa. «¡Ay! No me quiero ni imaginar lo que pasaría si uno de nosotros se tuviera que marchar», escribió a los dieciséis años Elisabeth, a la que todos llamaban Lies. «Creo que tenemos que estar todos juntos, que formamos parte de un mismo todo. […] Si ahora faltara uno de nosotros, estoy convencida de que se rompería la unidad». La ausencia de cualquier miembro de la familia, tanto si se trataba de un aislamiento voluntario como de una separación física, suscitaba una angustia generalizada. En cambio, cuando se reunían, todos lloraban de alegría y consideraban tan benéficos estos encuentros como para curarles de sus enfermedades.

Con el tiempo, cuando la separación se hizo inevitable, todos los hijos de Anna sufrieron el síndrome de la separación. Se escribían un sinfín de cartas (no sólo Vincent), en lo que constituía un extraordinario esfuerzo para mantener el vínculo familiar. Durante toda su vida adulta, los hermanos Van Gogh pasaron por etapas de una «nostalgia inexplicable», según un pariente político. En esos momentos desconfiaban del mundo y preferían la vida certera y organizada que hallaban en los libros a la impredecible realidad que los rodeaba. Una de las grandes alegrías de su vida eran las reuniones familiares en la casa parroquial, y a todos les aterraba la idea de que los apartaran de esa felicidad. «Nuestro apego y cariño a la familia es tan grande», escribiría Vincent años después, «que nuestro corazón se eleva y alzamos los ojos al cielo mientras rogamos: “Señor, no permitas que esté apartado de ellos mucho tiempo”».

No nos puede sorprender que uno de los libros que más impresionaron al joven Vincent van Gogh fuese Der schweizerische Robinson [El Robinsón suizo], la historia de la familia de un párroco que naufraga en una isla desierta de los trópicos, por lo que han de confiar completamente unos en otros para sobrevivir en un mundo hostil.

Anna van Gogh respondió al reto de su rústica vida en el campo imponiendo a los miembros de su familia, con igual fervor que a sí misma, el rigor de la normalidad.

Todos los días, la madre, el padre, los niños y la institutriz salían a andar por el pueblo y sus alrededores; un recorrido que incluía prados, jardines y calles polvorientas. Anna tenía la convicción de que estos paseos no sólo mejoraban la salud de su familia («el color y el brillo de la piel»), sino que también rejuvenecían el ánimo. El ritual diario servía tanto para exhibir el estatus burgués de la familia (la clase trabajadora no podía tomarse una hora libre al día), como para imprimir en todos el glorioso sello de la Madre Naturaleza.

Además, Anna plantó un jardín. El jardín familiar es una de las instituciones holandesas más antiguas, no sólo por lo fértil de la tierra, sino también porque las hortalizas estaban exentas de los impuestos feudales. Para la burguesía del siglo XIX, que había superado con creces la agricultura de subsistencia, los jardines floridos eran un símbolo de ocio y prosperidad. Anna mantuvo durante toda su vida que «cuidar un jardín y ver crecer las flores» era esencial para la salud y la felicidad.

El jardín que había en Zundert, detrás del granero de la rectoría, era mucho más grande que los que Anna había visto en La Haya de joven. Largo y estrecho, como toda la propiedad, el jardín, flanqueado por una ordenada hilera de hayas, estaba en pendiente sobre los campos de centeno y trigo que se extendían a sus pies.

Anna recurría al jardín para educar a sus hijos en los «significados» de la naturaleza. El ciclo de las estaciones no reflejaba sólo el ciclo de la vida; el florecimiento y marchitarse de ciertas plantas marcaba las transiciones; las violetas simbolizaban la valentía, la primavera y la juventud; la hiedra era promesa de vida en invierno y de resurrección. La esperanza podía nacer de la desesperación «como las flores secas caen del árbol, permitiendo que broten vigorosas plantas llenas de vida», escribiría Vincent años más tarde. Los árboles, sobre todo sus raíces, contienen la promesa de vida tras la muerte. (Karr mantenía que ciertos árboles, como el ciprés, «crecen más hermosos y robustos en los cementerios que en ningún otro lugar»). En el jardín de Anna, el sol era el «buen Dios» cuya luz daba vida a las plantas al igual que traía «la paz a nuestros corazones», y las estrellas eran enviadas del sol y símbolo de su promesa de regresar por la mañana para «convertir en luz la oscuridad».

Todo este simbolismo que Vincent acabaría transformando en pintura, contenido en la mitología cristiana, el arte y la literatura, procedía de las lecciones que aprendió de pequeño en el jardín de su madre.

Los Van Gogh comían en el mismo lugar donde transcurría su rutina familiar: el cuarto trasero de la casa parroquial. Anna abordaba el asunto de la nutrición con el mismo convencionalismo que todo en su vida. Una alimentación moderada y regular se consideraba crucial para la buena salud y para la entereza moral. Pero, al contar con dos chicas que la ayudaban a guisar en la pequeña cocina, Anna podía satisfacer sus aspiraciones burguesas con platos más elaborados, sobre todo los domingos. Si la cena era el momento elegido para el culto diario a la glorificación familiar, el domingo era, por así decirlo, la misa mayor. Aquellas extravagantes cenas privadas compuestas de cuatro y cinco platos impresionaron profundamente a todos sus hijos, sobre todo a Vincent, cuya eterna obsesión con la comida, salpicada con esporádicos intervalos de inanición, expresaba sus turbulentas relaciones familiares.

Después de cenar se reunían todos alrededor del horno de la cocina para llevar a cabo otro ritual colectivo: el repaso de la historia familiar. El padre Dorus, que estaba «bien informado sobre estos asuntos», según su hija Lies, les contaba las hazañas de sus ilustres antepasados, que habían servido al país a lo largo de su convulso pasado. Aquel relato de grandezas pretéritas consolaba a Anna de su aislamiento rural, pues la religaba con la clase social y la cultura que había dejado atrás. Como la mayoría de los miembros de su generación, Anna y Dorus añoraban los momentos gloriosos de la historia de Holanda, sobre todo la Edad de Oro del siglo XVII, cuando las ciudades-estado de la costa dominaban los océanos del mundo, financiaban un imperio y eran líderes de la civilización occidental en lo referente a las artes y las ciencias. Aquellas lecciones de historia en la cocina transmitieron a los jóvenes de la familia no sólo la fascinación por la leyenda, sino también la añoranza de aquel paraíso perdido.

Todos los hijos de Anna y Dorus heredaron esta nostalgia por el pasado de su país y su familia. Pero ninguno de ellos percibía ese tirón agridulce con tanta fuerza como su hijo mayor, Vincent, que acabaría describiéndose a sí mismo como «un ser fascinado por fragmentos del pasado». De mayor leería con pasión libros de historia y novelas históricas, pues, a sus ojos, el pasado siempre era mejor y más puro que su propio tiempo. En todas las disciplinas, desde la literatura hasta la arquitectura, lamentaba que se hubieran perdido las virtudes de los viejos tiempos («días difíciles pero nobles») y que las hubieran sustituido los defectos del presente, una época tan mediocre como «carente de sentimientos».

En cuanto a las bellas artes, Vincent se veía a sí mismo como el defensor de los artistas abandonados, de las temáticas arcaicas y los movimientos extintos. En sus comentarios sobre la creación y los creadores de su propia época abundan las lamentaciones, los exabruptos reaccionarios y las loas melancólicas a los paraísos terrenales del arte, todo tristemente desaparecido. Como su madre, sufría por la huidiza evanescencia de la felicidad («el veloz paso de las cosas en la vida moderna») y sólo confiaba en la capacidad de la memoria para captarla y apresarla. A lo largo de su vida, recordaría una y otra vez los lugares y acontecimientos de su pasado, repasando las alegrías perdidas con un empeño rayano en la locura. Sufría arrebatos nostálgicos que en ocasiones le paralizaban durante semanas, hasta el punto de que a determinados recuerdos llegó a concederles el poder mágico de los mitos. «Hay momentos en la vida en los que todo, incluso lo que cada uno llevamos dentro, parece estar lleno de paz», escribiría años después. «De repente nuestra vida entera parece un agradable paseo por el bosque, pero no siempre es así».

En la casa parroquial, todas las noches acababan igual: con un libro. Pero aquello no era un acto de solipsismo literario que cada uno hiciera por su cuenta. La lectura en voz alta unía a la familia, apartándolos del analfabetismo rural que caracterizaba al entorno católico en el que vivían. Anna y Dorus se leían en voz alta uno al otro y a sus hijos; los hermanos mayores leían en voz alta a los menores; y, con el tiempo, los hijos leerían a los padres. La lectura en voz alta se empleaba para consolar a los enfermos y distraer a los afligidos, pero también para aprender y para entretenerse. Bajo la sombra del tejadillo del jardín o junto a una lámpara de aceite, leer era (y siempre sería) la luz reconfortante de la unidad familiar. Años después de haberse marchado de casa, los hermanos seguían intercambiando y recomendándose libros unos a otros, como si ninguna lectura fuera completa hasta que la hubieran hecho todos.

Los niños de la familia Van Gogh llegaron al mundo de la literatura oficial por dos vías: la poesía y los cuentos infantiles. La poesía, aprendida de memoria y recitada, era el método preferido para enseñar a los niños a ser buenas personas, creyentes y obedientes. En la casa parroquial un cuento infantil sólo podía ser de un autor: Hans Christian Andersen. Cuando Anna empezó a formar su familia, El patito feo, La princesa y el guisante, El traje del emperador y La sirenita ya eran famosos en el mundo entero. Al no ser explícitamente cristianos ni torpemente didácticos, los cuentos de Andersen daban una perspectiva de la infancia distinta, más caprichosa que la propia de la época victoriana. A los censores de la rectoría se les pasó por alto la sutil llamada a la insurrección de unos relatos que mostraban la debilidad humana y a menudo acababan mal.

Las lecturas de Vincent acabarían abarcando un espectro mucho más amplio que el autorizado por sus padres. Pero aquellas primeras incursiones sirvieron para marcar su trayectoria. Leía a una velocidad demoniaca, consumiendo libros a un ritmo frenético que mantuvo casi hasta el día de su muerte. Comenzaba con un libro de un autor y, en pocas semanas, había devorado su obra entera. Debió de apreciar su temprano encuentro con la poesía, pues se aprendió de memoria gruesos libros de poemas que copiaba durante días meticulosamente y sin errores en cuadernos, para luego salpicar sus cartas con ellos. También conservó su amor por Hans Christian Andersen, cuyo mundo imaginario de plantas antropomórficas y abstracciones personificadas, de sentimientos exagerados e imágenes epigramáticas, dejaron una clara impronta en la imaginación de Vincent. Décadas después diría que los cuentos de Andersen eran «gloriosos… por su belleza y verosimilitud».

Las vacaciones en la casa parroquial eran una buena ocasión para practicar la solidaridad familiar y superar el aislamiento y la adversidad.

En el largo calendario de festividades no había ninguna comparable a la Navidad. Desde el 5 de diciembre, la víspera de san Nicolás, cuando iba a su casa uno de sus tíos disfrazado de Sinterklaas(2), cargado de caramelos y regalos, hasta el 26 de diciembre, Día de las Cajas(3), los Van Gogh celebraban la unión mística de la Sagrada Familia y de la suya propia.

Todas las Navidades, al calor del horno de la cocina, la familia terminaba la lectura de uno de los cinco libros navideños de Dickens. Vincent conservó dos de ellos en la memoria durante el resto de sus días: «Un cuento de Navidad» y «El hechizado», que releía casi todos los años, entusiasmado con las apariciones diabólicas, los niños perseguidos y la magia reparadora del cariño familiar y el espíritu navideño. «Siempre me parece estar leyéndolos por primera vez», decía. En los últimos días de su vida, el relato de Dickens sobre un hombre perseguido por los recuerdos y privado del cariño materno le inquietaría hasta un punto que jamás pudo imaginar cuando se lo leían en voz alta en la cocina de Zundert. Lo que aprendió entonces, y que recordaría con creciente tristeza al ir pasando los años, era que existía un nexo indisoluble entre la familia y la Navidad. «En mi opinión», dice Redlaw, el atormentado Scrooge de «El hechizado», «el nacimiento de nuestro Señor es también el nacimiento de todo lo que me da alegría, tristeza y placer».

Para sobrevivir como miembros de una minoría religiosa, los hijos de Anna debían ser tan disciplinados como los soldados de un puesto fronterizo. Todas las miradas estaban pendientes de ellos, tanto las benevolentes como las hostiles. En la casa parroquial había una palabra que regía todo: el deber. «El deber por encima de todas las cosas», les advertía Anna.

Estas exhortaciones reflejaban el peso de siglos de adoctrinamiento calvinista y necesidad holandesa. «El deber nunca es pecado», había clamado Calvino, lo que tenía un significado especial para los habitantes de una zona amenazada por las inundaciones.

El primero de los deberes era mantener la posición social de la familia.

Cuando Anna Carbentus cambió su soltería de clase media alta en La Haya por su vida como esposa de un párroco de Zundert, un prestigioso historiador de la época escribió: «No hay ningún país europeo […] cuyas gentes tengan mayor conciencia social [que Holanda], en relación a su modo de vida, el círculo al que pertenecen y la categoría en la que pueden considerarse incluidos». La movilidad social era prácticamente imposible y estaba muy mal vista. El empobrecimiento producía pánico, salvo a los que ya no podían caer más bajo. En un periodo de profundas diferencias sociales entre los habitantes de las ciudades y los del campo, un traslado a una zona rural como Zundert amenazaba la posición social.

El párroco y su esposa eran el meollo de la diminuta élite de Zundert. Los clérigos como Dorus van Gogh llevaban siglos definiendo los principios morales e intelectuales del país, y la Iglesia era un buen mecanismo de ascenso social (el otro era hacerse a la mar). Dorus ganaba un sueldo modesto, pero gozaba de todos los privilegios de su estatus (casa, doncella, dos cocineras, jardinero, coche de caballos), lo que los hacía parecer más ricos de lo que eran. Los paseos a media mañana servían para realzar esa ilusión: Dorus con la chistera y sus hijos con la niñera. Aquellos símbolos de estatus servían para acolchar el descenso social que Zundert representaba para Anna, que se aferraba a ellos tenazmente. «No tenemos dinero», decía, «pero conservamos nuestro buen nombre».

Para proteger ese buen nombre, Anna inculcó a sus hijos el deber de relacionarse con «gente culta y adecuada». Prácticamente todo el éxito y la felicidad que se podían obtener en la vida procedían, en su opinión, de las relaciones adecuadas. En cambio, las malas compañías, sólo conducían al fracaso y el pecado. Nunca dejó de animarlos a mezclarse con «gente pudiente», advirtiéndolos sobre los peligros de asociarse con «quienes no pertenecen a nuestra clase social». Cacareaba de placer cuando «una buena familia» invitaba a su casa a alguno de sus hijos, a los que daba instrucciones detalladas sobre el modo de cultivar las relaciones sociales.

El «círculo bien» de Zundert estaba compuesto por varias familias elegantes que veraneaban en aquella zona y por un puñado de empresarios protestantes. Anna no dejaba a sus hijos salir de ese estrecho círculo. Por encima sólo estaban las familias católicas; por debajo, la clase trabajadora de Zundert, las gentes que llenaban el Markt (con sus odiosas ferias comerciales) y cuya compañía, tanto si eran protestantes como católicos, era el primer escalón hacia las malas costumbres. «Es mejor relacionarse con la alta sociedad», aconsejaba, «pues la gente de clase baja cae más fácilmente en la tentación».

Lejos del círculo de esta élite estaba la masa sucia de trabajadores y campesinos sin rostro, sin nombre o propiedades; un grupo que carecía de la conciencia de la importancia de la educación. En opinión de la clase social a la que pertenecía Anna, este grupo era «ganado humano», obstinadamente ignorante e inmoral, carente de dones humanos como la sensibilidad y la imaginación, e indiferente a la muerte. «Aman y sufren como seres extenuados y sólo se alimentan de patatas», informaba un manual de pedagogía que leía el matrimonio Van Gogh. «Sus sentimientos son comparables a su intelecto, ya que no han rebasado la enseñanza primaria».

A fin de que no traspasaran las barreras sociales, los niños Van Gogh tenían prohibido jugar en la calle. De ahí que pasaran la mayor parte del día encerrados en casa o en el jardín, como si estuvieran en una isla, sin más compañía que la de sus hermanos.

Anna, dada a equilibrar lo positivo con lo negativo en su tenebrosa concepción del mundo, recurría a la superstición a la hora de valorar su papel de capitana de la nave parroquial. Tras una buena etapa siempre venía «una desgracia» recordaba a sus hijos; los «problemas y las preocupaciones» iban seguidos de «bienestar y esperanza». En casa de los Van Gogh no se vivía un solo instante de felicidad sin que Anna les recordara su inevitable coste, es decir, su «lado oscuro». Sufrir, sin embargo, estaba prohibido. «Quien domina sus pasiones y está en posesión de sí mismo es feliz», aseguraba la matriarca de la familia.

Los niños Van Gogh se criaron en un mundo desprovisto de sentimientos, algo así como un mundo en blanco y negro donde cualquier tipo de exceso (el orgullo y la pasión por una parte, la autoinculpación y la indiferencia por otro) se equilibraba y compensaba para lograr degelijkheid; un mundo en el que todo lo positivo se contrarrestaba con lo negativo, en el que la alabanza se atemperaba con la expectación, el ánimo con el presagio, el entusiasmo con la prudencia. Al abandonar la isla parroquial, todos los hijos de Anna experimentaron una explosión de sentimientos totalmente nuevos de los que no sabían defenderse. Enfrentados a una crisis emocional, todos eran asombrosamente insensibles o torpes, lo que, en algunos casos, dio resultados catastróficos.

Deber, Decencia, Moderación. Éstos eran los tres pilares de una vida feliz (o los tres principios básicos de la conducta moral) sin los que no se podía «ser una persona normal», advertía Anna. No cumplirlos era ofender a la religión, la jerarquía y el orden social. Era una vergüenza para la familia, o incluso peor. La literatura de la época rebosaba de advertencias sobre la desgracia social a la que podía llevar la «mala vida». El propio Dorus tenía un sobrino cuya vergonzosa conducta llevó a su madre viuda a un forzoso exilio en el que «murió tras muchos sufrimientos», según el cronista de la familia, «arrojando una oscura sombra sobre la casa».

Aterrados ante la posibilidad de repetir experiencias como ésa, Anna y Dorus criaron a sus hijos en un ambiente donde se vivía pendiente de todo posible peligro y el amor estaba sujeto a las contingencias. Un paso equivocado podía acabar en «la senda del error», como la llamaba Dorus, con nefastas consecuencias para todos. El temor a equivocarse pendía sobre la familia «como un nubarrón», según el diario familiar, y lastró a todos los hijos con una sensación de culpa que conservarían muchos años después de haberse marchado de casa. «¡Cuánto hay que querer a papá y a mamá!», escribiría sin ambages uno de los hermanos a otro. «No estoy, ni mucho menos, a su altura».

En Año Nuevo, los niños Van Gogh se reunían para rezar. «Líbranos de culparnos en exceso», rogaban. Nadie rezaba con más fervor que Vincent, el mayor.

CAPÍTULO 3

UN NIÑO EXTRAÑO

Un visitante que se hubiera aproximado a la parroquia de Zundert en la década de 1850, podría haber visto un pequeño rostro asomado a las ventanas del segundo piso observando la actividad del mercado. Hubiera sido difícil no fijarse en el cabello de gruesos rizos rojizos. Era una cara extraña, oblonga, de frente alta y barbilla prominente, mejillas regordetas, ojos saltones y nariz ancha. El labio inferior formaba un puchero permanente. La mayoría de los visitantes sólo hubieran vislumbrado brevemente a Vincent, el esquivo hijo del predicador.

Todo el que le conocía veía lo mucho que se parecía a su madre: el mismo pelo rojo, los mismos rasgos grandes, el mismo rostro compacto. Tenía muchas pecas y pequeños ojos de un pálido y variable azul verdoso. Podían ser escrutadores en un momento dado y parecer vacíos al siguiente. Cuando conocía a extraños se mostraba reticente y avergonzado. Tendía a bajar la cabeza y a moverse nerviosamente. Mientras su madre ofrecía té con pastas a las visitas, comentando las últimas novedades sobre la familia real de La Haya, Vincent procuraba salir de la habitación para volver a su puesto ante la ventana de la buhardilla y reanudar cualquier actividad solitaria. La mayoría de las visitas tenían la impresión de que era un «chico extraño».

Los que le observaban más de cerca o le conocían mejor, tal vez notaran la existencia de similitudes entre la correcta madre y su extraño hijo, similitudes que iban más allá de sus ojos azules o cabellos cobrizos. Él compartía su lastimera visión de la vida, así como su mirada suspicaz, su gusto por las comodidades y refinamientos, los arreglos florales, la decoración del hogar y, más tarde en la vida, los pinceles, plumas, papel y pinturas. Él absorbía su obsesión por las prerrogativas de rango y estatus así como sus rígidas expectativas en relación a sí misma y los demás, basadas en estereotipos de clase y origen. A pesar de sus nerviosos modales y su conducta antisocial, era tan galante y capaz de lanzar indirectas como ella; de hecho, ya era un poco esnob. Al igual que su madre, tenía una implacable capacidad para sentirse solo y preocupado, lo que le convertía en un niño ansioso; en realidad, apenas parecía un niño.

El granero y la casa de la granja, FEBRERO DE 1864,

LÁPIZ SOBRE PAPEL, 20 X 27 CM

David Brooks (www.vggallery.com)

Compartía la frenética necesidad de actividad de su madre. Desde el momento en que ella le enseñó a escribir, sus manos nunca pararon, como tampoco las de ella. Aprendió a mover un lápiz sobre el papel mucho antes de que supiera lo que significaban las marcas que estaba copiando. Para él escribir nunca perdió el placer de la caligrafía pura. Al igual que su madre, escribía a una velocidad endiablada, como si la pereza fuera su mayor enemigo («no hacer nada es hacer mal», advertía) y el vacío, el mayor de los horrores. ¿Hay algo más «miserable» que «una vida de inactividad»?, preguntaba. «Haz cosas o muérete».

Sus laboriosas manos siguieron a las de su madre hasta el arte. Anna quería para sus hijos la misma refinada educación de la que había disfrutado ella, todo un reto en un lugar como Zundert. Una parte fundamental de esa educación era el contacto con las bellas artes. Sus hijas aprendieron a tocar el piano como ella. Todo el mundo daba clases de canto y Anna enseñó a todos a dibujar, empezando por Vincent, no como si se tratara de una diversión infantil, sino como si fuera una actividad artística. Puede que, durante un tiempo, ella realizara sus propias obras de aficionada, convirtiéndose en un ejemplo para su hijo mientras le enseñaba. En algún momento visitaron Zundert las hermanas Bakhuyzen, unas amigas artistas de Anna que vivían en La Haya, y las tres empezaron a realizar esbozos juntas.

Puede que Vincent anduviera jugando por ahí esos días, pero en general seguía los pasos artísticos de su madre. Al igual que en el caso de la poesía, empezó copiando. Utilizando cuadernos de dibujo para principiantes, creó sus primeras imágenes con esmero, entre ellas la escena de una granja que pintara para el cumpleaños de su padre en febrero de 1864. Anna daba sus propias obras a Vincent para que trazara los contornos y las coloreara; eran sobre todo flores en los decorativos ramos que tanto le gustaban. En alguna ocasión cogió lápiz y papel y salió para intentar recrear su propio mundo. Uno de sus primeros modelos fue el gato negro de la familia, al que pintó trepando por un manzano sin hojas. Pero era un dibujante pésimo y destruyó frustrado el esbozo poco después de terminarlo. Según su madre nunca, mientras vivió en la parroquia, volvió a hacer un esbozo a mano alzada. Más tarde, Vincent rechazaría todas las obras de su infancia con dos palabras, «pequeños rasguños», afirmando que «el arte sólo es auténtico y real cuando la sensibilidad del artista evoluciona y madura».

Vincent estaba muy apegado a su madre. Más tarde, a lo largo de su vida, confesaría que la vista de una madre con su hijo «humedecía» sus ojos y «derretía su corazón». Toda actividad o imagen que asociara a la maternidad, los arreglos florales, la costura, el mecer una cuna, o incluso sentarse junto al fuego, siempre dejó su impronta tanto en su vida como en su arte. Se aferró a un afecto maternal infantil y a sus símbolos hasta bien entrada la veintena, y cada cierto tiempo tenía la imperiosa necesidad de ganar o recuperar el favor de su madre. Sentía un gran afecto por las figuras maternales y un inmenso deseo de desempeñar el papel de madre en las vidas de los demás. Dos años antes de su muerte, cuando pintó un retrato de su madre «tal y como la recuerdo», pintó a la vez un autorretrato utilizando exactamente la misma paleta de colores.