|

DOTI Los «dones» (o rangos) que marcan el estatus de un ‘ndranghetista. También reciben el nombre de fiori («flores») |

Padrino |

Los miembros de la ‘Ndrangheta deben obtener estas «flores» para optar a los cargos superiores dentro de la organización. |

|

Quartino |

||

|

Trequartino |

||

|

Vangelista |

Los ‘ndranghetisti tienen que obtener los dones para pasar a ser dirigentes de la «sociedad Mayor». |

|

|

Santista |

||

|

Camorrista di sgarro («camorrista para peleas», sgarrista) |

Los ‘ndranghetisti de estos rangos pertenecen a la Sociedad Menor. |

|

|

Camorrista |

||

|

Picciotto («chaval») |

||

|

Giovane d’onore («joven honorable») |

Los giovani d’onore aún se están preparando para entrar en la organización. |

RANGOS DENTRO DE LA ‘NDRANGHETA

PRIMERA PARTE

HERMANDADES DE SANGRE

Prólogo

Hace mucho tiempo, tres caballeros españoles desembarcaron en la isla de Favignana, ubicada justo delante del extremo occidental de Sicilia. Se llamaban Osso, Mastrosso y Carcagnosso y los tres eran prófugos de la justicia. Una de sus hermanas había sido violada por un altivo miembro de la nobleza local y habían tenido que huir de España después de haber limpiado la afrenta con la sangre del violador.

En algún resquicio entre las muchas cuevas y grutas de Favignana, Osso, Mastrosso y Carcagnosso encontraron refugio. Asimismo, encontraron un lugar donde encauzar su sentido de la justicia, dando pie a un nuevo código de conducta y una nueva forma de hermandad. Durante los siguientes veintinueve años, crearon y refinaron las reglas de la «honorable sociedad». Entonces asumieron al fin la misión que les estaba encomendada en el resto del mundo.

Osso se hizo devoto de san Jorge y cruzó a la cercana Sicilia, donde fundó la rama de la sociedad que llegaría a ser conocida como la Mafia.

Mastrosso escogió a la Madonna como su guía y navegó hacia Nápoles, donde fundó otra rama: la Camorra.

Carcagnosso se hizo devoto del arcángel Miguel y cruzó el estrecho que separa Sicilia de la Italia continental para llegar a Calabria. Allí fundó la ‘Ndrangheta.

Hermandades de sangre, la primera parte de este volumen, es la historia de los orígenes y el desarrollo temprano de las tres organizaciones criminales, o mafias, más temidas de Italia, aunque ningún historiador debiera ufanarse de ser el primero en haberse sentido atraído por el enigma de cómo se originaron la Mafia siciliana, la Camorra napolitana y la ‘Ndrangheta calabresa. Los primeros en relatar esos orígenes fueron los propios mafiosi, y cada una de las principales cofradías del inframundo italiano cuenta con su propio mito fundacional. Por ejemplo, la historia de Osso, Mastrosso y Carcagnosso (nombres que vendrían a significar algo así como «hueso», «hueso maestro» y «hueso del talón») es el relato oficial que la ‘Ndrangheta da sobre su propio nacimiento: una historia contada a los nuevos reclutas calabreses cuando se preparan para unirse al clan local y embarcarse en una vida de asesinatos, extorsión y contrabando.

En cuanto a su valor histórico, los tres caballeros españoles tienen tanta solidez como los tres ositos del cuento. Es una leyenda. Pero a la vez es algo serio, una leyenda de índole sacramental. El estudio de los nacionalismos proporciona ejemplos suficientes al respecto: se puede cometer un sinnúmero de atrocidades en nombre de las fábulas sobre el pasado de una comunidad.

El mero hecho de que las mafias valoren tanto su propia historia delata la magnitud escandalosa de sus ambiciones. Como contrapartida, los gángsteres habituales no tienen esas pretensiones. En el curso de los últimos ciento cincuenta años, las hermandades delictivas a menudo han oscurecido la verdad, imponiendo su propia narrativa de los hechos: con demasiada frecuencia, la versión oficial de la historia resulta ser la versión de las mafias.

La historia de las mafias está llena de otras cuestiones escandalosas. Los principales cabecillas de Sicilia, Nápoles y Calabria gozan de riqueza, estatus e influencia. Son, además, hombres proclives a una violencia inmutable, y lo han sido desde el principio. Pero a la vez son mucho más que brutales delincuentes. El verdadero escándalo de las mafias italianas no es la cifra incontable de vidas humanas que han sido cruelmente segadas por su culpa; entre ellas, con suma frecuencia las de los propios mafiosi. Ni lo son tampoco las vías de sustento arrasadas, los recursos dilapidados, los paisajes de incalculable valor asolados. El verdadero escándalo estriba en que los mafiosos forman una clase gobernante paralela en la Italia meridional. Las mafias se infiltran en la policía, la judicatura, los concejos locales, los ministerios y la economía. También disfrutan de cierto apoyo público. Desde que Italia se creara a mediados del siglo XIX, el crimen organizado cada vez ha ocupado más porciones del territorio que el Estado italiano reclama, en teoría, como suyo. Se hace necesaria una explicación histórica de este escándalo, una explicación enraizada en los hechos.

Escribir la historia de la mafia es un campo reciente dentro de la investigación académica y una herencia de la ferocidad exhibida por la mafia en los años ochenta y comienzos de los noventa del siglo pasado, cuando los investigadores italianos comenzaron a canalizar su propia sensación de escándalo en estudios pacientes y rigurosos. Por abrumadora mayoría, tales historiadores, cuyo número ha ido creciendo de forma sostenida, provienen de las mismas regiones de la Italia meridional más aquejadas por la irrupción permanente del crimen en el país: regiones en las que la historia de la mafia aún se está forjando. Algunos de esos estudiosos tienen la suerte de detentar cargos en alguna universidad, otros son magistrados y funcionarios encargados de imponer la ley, algunos son ciudadanos comunes y corrientes. Pero todos ellos están abocados a desentrañar pruebas sólidas y abrir un debate contrario a los embustes y la mitomanía de la mafia, bastante más insidiosos que lo que la historieta sentimentaloide de los tres caballeros españoles sugiere en principio. Hay pocas ramas de la historia en las que el rigor aplicado a entender el pasado pueda ofrecer una contribución tan directa a la construcción de un futuro mejor. Para derrotar a las mafias, uno ha de saber lo que son; y ellas son lo que su historia nos enseña, nada más y nada menos que eso. Gracias a la labor de innumerables historiadores, estamos hoy en posición de proyectar una luz en mitad de la oscuridad que reinaba en torno a la época temprana del crimen organizado, dejando en evidencia una narrativa que es a la par perturbadora y perturbadoramente relevante para el presente.

Hermandades de sangre surge de mi convicción de que tales hallazgos, dentro de ese volumen creciente de investigaciones, son demasiado importantes para quedar restringidos a los especialistas. El libro reúne la documentación conocida y la mejor investigación realizada hasta el momento, para generar eso que los propios italianos denominan una obra «coral»: un libro en el que muchas voces cuentan una única historia. Mi propia voz es una más dentro de ese coro, en la medida en que incorpora también nuevos y sustanciales hallazgos que vienen a complementar y corregir el relato que ha surgido de la fascinante labor desarrollada actualmente en Italia.

En 2004 publiqué Cosa Nostra: A History of the Sicilian Mafia,* obra en la cual sinteticé los mejores estudios italianos acerca de la más infame de las cofradías criminales de Italia. Hermandades de sangre no es una continuación de Cosa Nostra; aspira a sostenerse o a desplomarse por sí mismo. Pero los lectores de Cosa Nostra comprobarán que vuelvo a relatar uno o dos episodios de ese libro precedente, por lo cual merecen saber, antes de empezar, la razón por la que la Mafia siciliana forma parte de nuevo de mis preocupaciones en este libro. Hay dos razones que lo justifican: la primera, porque en los últimos tres o cuatro años se han publicado nuevos estudios que han modificado de manera radical nuestra visión de ciertos momentos claves en la historia del crimen organizado; la segunda, porque hay mucho que aprender acerca de la Mafia siciliana al compararla con la Camorra y la ‘Ndrangheta. Y una de las cosas que nos enseña esa comparación es que la fama siniestra de que gozan los mafiosi sicilianos es ampliamente merecida.

Sicilia dio al mundo el término «mafia», y el simple hecho de que el término haya sido incorporado al uso cotidiano, no solo en Italia sino en el resto del mundo, es en sí mismo un síntoma del influjo omnipresente del crimen organizado con base en Sicilia. En el dialecto de Palermo, que es la capital de la isla, la voz «mafia» denotaba belleza, simpatía y seguridad en uno mismo. En la década de 1860, justo después de que la conflictiva isla de Sicilia pasara a formar parte del nuevo Estado unificado de Italia, «mafia» comenzó a circular como un rótulo útil para una organización cuya silueta aparecía cada tanto en mitad de la niebla, una bruma de violencia y corrupción. La Mafia (que pronto desaparecería nuevamente en la niebla) llevaba para entonces algún tiempo con vida y había alcanzado ya un poderío y una riqueza a los que los delincuentes de la Italia continental solo podían aspirar. Ese poder y riqueza explican por qué la palabra siciliana «mafia» acabó transformándose en una suerte de paraguas bajo el cual se guarnecieron todas las hermandades de sangre del inframundo italiano, incluidas la Camorra y la ‘Ndrangheta. En el curso de un siglo o poco más —el arco temporal cubierto por estas páginas— es posible trazar la suerte de las otras dos mafias de la península Itálica frente a las cotas de poder que alcanzaron los sicilianos desde un principio.

En nuestros días se conoce a la Mafia siciliana como la Cosa Nostra, un apodo que tanto los mafiosi de Estados Unidos como de Sicilia adoptaron en la década de 1960. El nombre ’Ndrangheta le fue adosado a la mafia calabresa a mediados de los años cincuenta (significa «virilidad» o «valor»). En ambos casos, los nuevos términos se incorporaron porque la opinión pública de posguerra y la aplicación de la ley se volvieron más tenaces a la hora de rastrear y enfocar una imagen que había permanecido hasta entonces borrosa, durante un siglo completo de confusión, negligencia y absoluta connivencia. Por ende, Hermandades de sangre, que concluye con la caída del fascismo y la liberación de Italia por los aliados, es una historia de regímenes de los bajos fondos que permanecieron en cuanto tales, si no anónimos, ciertamente ignorados o sumidos en el misterio, rodeados de silencio (en el caso de la ‘Ndrangheta) o de disputas interminables e inconducentes (en el caso de la Mafia siciliana).

La relación de la Camorra con su propia denominación ha sido distinta. En tanto el poder criminal estructurado ha crecido y decaído alternativamente en la historia napolitana, la Camorra siempre se ha llamado la Camorra. Puede que la honorable sociedad de Nápoles fuera una secta secreta de gángsteres jurados, pero, por extraño que parezca, tenía muy pocos secretos. En Nápoles «todo el mundo» estaba al corriente de sus actividades, razón por la cual su historia exhibe una trayectoria radicalmente distinta a la de las honorables sociedades de Sicilia y Calabria.

Los estudios comparados en la historia de las mafias son aún infrecuentes, y quizá sea esto algo comprensible. En los primeros tiempos, las cofradías delictivas de Sicilia, Nápoles y Calabria diferían entre sí bastante más de lo que esa etiqueta abarcadora de «mafia» podría hacernos pensar. Cada una evolucionó para adecuarse a los rasgos característicos del territorio que la nutría. Aun así, estudiar de manera aislada, y por sus singularidades, a las organizaciones del inframundo italiano puede equivaler, en ocasiones, al intento de inferir la dinámica de la selección natural observando a los escarabajos pinchados con un alfiler en una vitrina polvorienta e inerte. Los organismos criminales de Italia no son únicos ni estáticos; más bien se trata de un rico ecosistema del inframundo que sigue engendrando nuevas formas de vida hasta nuestros días.

Las mafias nunca han existido de manera aislada. Lo que comparten es casi tan relevante como los muchos aspectos que las distinguen. A través de su historia, las tres se han comunicado entre sí y han aprendido la una de la otra. Los rasgos de esa historia común son visibles en un lenguaje compartido. La palabra omertà, o umiltà («humildad»), si consideramos su forma originaria, es un ejemplo de ello. A lo largo y ancho de la Italia meridional y de Sicilia, omertà-umiltà ha denotado siempre un código de silencio y sumisión a la autoridad criminal. La noción de «honor» es otro ejemplo parecido: las tres asociaciones invocan un código de honor, y se autodenominan honorables sociedades.

Pero los nexos entre estas honorables sociedades van mucho más allá del lenguaje común y son una de las razones del éxito y la longevidad de las mafias. Así, las ventajas que supone la comparación y lectura en paralelo de las historias de la Mafia, la Camorra y la ‘Ndrangheta, son quizá las únicas lecciones que la fábula de Osso, Mastrosso y Carcagnosso nos deja en cuanto a metodología histórica. (El mito fundacional de la ‘Ndrangheta contiene, de hecho, otra pizca de veracidad, como quedará claro más adelante: Farvignana, la isla en la que se sitúa la fábula, fue alguna vez una colonia penal y, como tal, uno de los lugares en los que ciertamente se incubaron las honorables sociedades.

Desde un enfoque comparativo, Hermandades de sangre brindará respuesta a algunas de las preguntas más repetidas. ¿Cómo se iniciaron las asociaciones criminales secretas de Italia? ¿Cómo se descubrieron en primera instancia? ¿Por qué no solo sobrevivieron al hecho de ser descubiertas, sino que aumentaron su poder? Las peores respuestas a estos interrogantes reciclan leyendas sin fundamento que responsabilizan a los invasores árabes de Sicilia y a los gobernantes españoles de Nápoles. Tales historias se hallan próximas a los relatos urdidos por las mismas honorables sociedades, sospechosamente próximas, diríamos. No mucho mejores son las respuestas que evocan abstracciones como «la cultura», «la mentalidad» o «la familia de la Italia meridional».

Muchos textos académicos dan respuestas que suenan un poco más sofisticadas: hablan de la frágil legitimidad del Estado, de la desconfianza de la ciudadanía ante las instituciones gubernamentales, del predominio del clientelismo y el compadreo en la política y la administración del Estado, y así sucesivamente. Como profesor de historia italiana, yo mismo he recitado frases como estas en el pasado y sé muy bien que rara vez hacen a alguien más ducho en el tema. Pese a todo, hay una verdad esencial debajo de toda esta palabrería: la historia del crimen organizado en Italia pasa tanto por la debilidad de Italia como por la fuerza de las mafias. La omertà nos lleva al corazón del problema: a menudo se la caracteriza como un código férreo de silencio, una espantosa elección entre conspiración o muerte. En algunos casos, es ciertamente una ley tan severa como sugiere su reputación. Así y todo, las fuentes históricas demuestran que, bajo el tipo adecuado de presión, la omertà se ha quebrantado una y otra vez. Esta es una de las razones por las que aún quedan en los archivos muchos de los más oscuros secretos del inframundo por desenterrar. Y una razón por la que la historia de la Mafia alude, a menudo, más a la desinformación y la intriga que a la violencia y la muerte.

La mejor forma de divulgar esos secretos, de reconstruir esas intrigas y, por esa vía, de proveernos de respuestas más satisfactorias a las preguntas que rodean los orígenes de las mafias, consiste simplemente en comenzar a revelar historias. Historias documentadas que perfilan a hombres y mujeres reales, elecciones reales hechas en tiempos y lugares específicos, delitos reales. Los mejores historiadores del crimen organizado en Italia reconstruyen tales historias a partir de fuentes fragmentarias rastreables en los archivos, y de los relatos de personas (principalmente criminales) que con frecuencia poseen muy buenos motivos para distorsionar lo que dicen. No resulta banal comparar esta clase de indagación histórica con el trabajo detectivesco. Los detectives se empeñan en configurar una acusación consistente por la vía de relacionar las pruebas materiales con lo que los testigos y los sospechosos les dicen. En ambos casos —el del historiador y el del detective—, la verdad aflora tanto de los vacíos e inconsistencias detectables en los testimonios disponibles, como de los hechos que esos testimonios contienen.

Pero la pregunta que guía la investigación de la prolongada y tensa relación de Italia con estas cofradías siniestras no es solo la de quién cometió qué crímenes. La pregunta es, a la vez, quién tenía conocimiento de ello. En el último siglo y medio, la policía, los jueces, los políticos, los creadores de opinión y hasta el público en general han tenido acceso a una cantidad sorprendente de información en torno al problema de la mafia, gracias en parte a la fragilidad de la omertà. Los italianos han quedado, repetidas veces, impactados y, a la vez, enfurecidos por la violencia de la mafia y por la complicidad de algunos policías, jueces y políticos con los cabecillas criminales. Como fruto de ello, el drama de la mafia ha sido escenificado de manera muy visible: como una confrontación política de alto vuelo, como un acontecimiento mediático. Así y todo, Italia también ha demostrado un gran ingenio cuando se trata de hacer la vista gorda ante el fenómeno. De modo que la historia de las mafias en Italia no es solo una cuestión de «¿quién lo hizo?», sino también de «¿quién lo sabía?» y, lo más importante de todo, de «¿por qué diablos no hicieron nada al respecto?».

Introducción

Hermanos de sangre

Eran las primeras horas del 15 de agosto de 2007 en Duisburg, un pueblecito alemán dedicado a la siderurgia, cuando seis hombres jóvenes de procedencia italiana abordaron un automóvil y una furgoneta aparcados a pocos metros del restaurante donde habían estado celebrando un cumpleaños. Uno de ellos acababa de cumplir dieciocho años (el cumpleaños era el suyo) y otro apenas dieciséis. Como el resto del grupo, los dos chicos murieron rápidamente en el asiento que ocupaban dentro del vehículo. Dos sicarios les dispararon cuarenta y cuatro tiros en total, e incluso se detuvieron a recargar sus revólveres del calibre 9 mm y asestaron un coup de grâce a cada uno de los seis individuos.

Fue el peor baño de sangre provocado hasta entonces por la mafia fuera de Italia y Estados Unidos; un equivalente, en la Europa septentrional, a la matanza del día de San Valentín, ocurrida en Chicago en 1929. Al desvelarse el trasfondo de los crímenes —una disputa originada en una región poco conocida de la Italia del sur—, la prensa de todo el mundo comenzó a lidiar con lo que el New York Times calificó como un «nombre impronunciable»: la ‘Ndrangheta.

Para el caso, la correcta pronunciación del mismo es: «en-dran-gueta». La ‘Ndrangheta se originó en Calabria (la punta de la bota italiana) y es la entidad más antigua y sólida en la provincia de Reggio Calabria, donde la península casi entra en contacto con Sicilia. Calabria es la región más pobre de Italia, pero su mafia se ha convertido hoy en la más rica y poderosa del país. En los años noventa, los ‘ndranghetisti (como se conoce a los «hombres de honor» calabreses) alcanzaron una posición dominante en el mercado europeo de la cocaína, al tratar directamente con los cárteles productores de Sudamérica. Los calabreses se ciñen al régimen más severo de omertà, de silencio y secretismo a ultranza. Muy pocos informantes abandonan alguna vez las filas de la organización para convertirse en testigos de cargo del Estado. En años recientes, la mafia calabresa ha sido a la vez la más exitosa de las tres principales organizaciones en lo de establecer células fuera de su territorio de origen. Cuenta con ramas en el centro y norte de Italia y también fuera del país: la existencia de colonias de la ‘Ndrangheta ha sido confirmada en seis ciudades alemanas diferentes, al igual que en Suiza, Canadá y Australia. En conformidad con un informe reciente de la Comisión Parlamentaria de Investigación de los delitos de las mafias en Italia, la ‘Ndrangheta está también presente en Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Portugal, España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Marruecos, Turquía, Venezuela y EE.UU. De las tres mafias de la Italia meridional, la ‘Ndrangheta es la más joven y la que ha llegado más lejos en su éxito y notoriedad recientes, y ha aprendido más que cualquier otro grupo criminal italiano. Mi investigación sugiere que esta organización absorbió las lecciones relevantes mucho antes de que el mundo tuviese noticia de su existencia.

La matanza de Duisburg demostró con espantosa nitidez que Italia, y las numerosas partes del mundo en que hay colonias de las mafias, viven aún las consecuencias de la historia que se cuenta en estas páginas. Por ende, antes de ahondar en el pasado es esencial presentar a sus protagonistas en el presente, esbozar tres perfiles que ilustran de manera sucinta lo que es la historia de la mafia. Porque, incluso después de Duisburg, el mundo no acaba de hacerse a la idea de que hay más de una mafia en Italia. Y, además, se tiene una idea muy vaga de la forma como están organizadas la Camorra y la ‘Ndrangheta en particular.

La sangre rezuma de las páginas que refieren la historia de las mafias. Con sus múltiples significados, esa misma sangre puede servir para presentar el oscuro mundo del crimen organizado en la Italia actual. La sangre es, tal vez, el símbolo más antiguo y más básico de la humanidad y los mafiosi aún explotan cada una de sus facetas. La sangre como indicio de la violencia. La sangre como nacimiento y muerte. La sangre como signo de virilidad y coraje. La sangre como emblema de parentesco y de la familia. Cada una de las tres mafias es una categoría en sí misma —con su propio grupo sanguíneo, por así decirlo—, distinta de las otras dos pero a la vez relacionada con ellas tanto en sus rituales como en su organización.

Primero los rituales: al hacer pactos de sangre, al convertirse en hermanos de sangre, los gángsteres italianos crean un vínculo entre ellos, un lazo forjado en y para la violencia, que solo se acaba al término de sus vidas. Dicho nexo es, casi siempre, exclusivamente entre varones. Con todo, el acto del casamiento —simbolizado por el derramamiento de la sangre virginal— es también un ritual clave en la vida de las mafias. Por esta razón, uno de los temas recurrentes de este libro serán las mujeres y su relación con los mafiosi.

Y luego la organización: cada una de las mafias ha desarrollado su propia estructura. El fin principal de esa estructura es imponer disciplina, porque la disciplina puede representar una ventaja competitiva enorme en el torbellino del inframundo. Pero esa estructura sirve también a otros fines, sobre todo a la explotación de lealtades consanguíneas y dentro de las familias.

Una cuestión que la ‘Ndrangheta en particular ha comprendido desde sus inicios es la magia del ritual. Y el ritual comienza a operar a menudo desde el inicio mismo de la vida del ‘ndranghetista, como bien sabemos gracias a una de las pocas autobiografías escritas por un miembro de la mafia calabresa (un asesino múltiple), que se convirtió en testigo de cargo (después de que su autor desarrollase una fobia tan aguda a la sangre, que no soportaba ni siquiera ver un filete medio crudo).

La carrera de Antonio Zagari dentro del crimen organizado comenzó a los dos minutos de sobrevenir el 1 de enero de 1954. Esto es, comenzó en el mismo instante en que abandonó el útero materno. Fue un primogénito, así que su llegada fue recibida con singular alegría; su padre, de nombre Giacomo, cogió una pesada ametralladora de guerra y disparó una ráfaga de balas hacia el cielo estrellado, sobre el golfo de Gioia Tauro. La ráfaga dejó apenas tiempo a la comadrona de limpiar la sangre que cubría el cuerpecito del bebé antes de que su padre se lo llevase para presentarlo a los miembros del clan, que se habían reunido en la casa. Depositaron al bebé con delicadeza delante de ellos y dejaron un cuchillo y una llave enorme al alcance de sus débiles manoteos. Su destino quedaría decidido por el elemento que tocara en primer lugar. Si escogía la llave, símbolo del confinamiento, se convertiría en un sbirro: un policía, un esclavo de la ley. Pero si escogía el cuchillo, viviría y moriría según el código de honor.

Escogió el cuchillo, con lo que obtuvo la aprobación de todos (aun cuando, la verdad sea dicha, un solícito dedo adulto empujó la hoja de metal bajo la pequeña manita).

Encantado de la audaz elección de su vástago, Giacomo Zagari alzó al bebé en el aire, le separó las nalgas y escupió ostentosamente en su culito para brindarle suerte. Sería bautizado como Antonio. Era el nombre de su abuelo, un salvaje criminal que observaba complacido la escena detrás de su bigote de morsa, que se había ido tornando amarillo a causa del cigarro que siempre llevaba entre los dientes. El bebé Antonio estaba ahora «mitad dentro, mitad afuera», como lo expresaban los hombres involucrados en la honorable sociedad. No era todavía un miembro de pleno derecho de la misma: antes habría que entrenarlo, evaluarlo y observarlo. Pero el camino hacia una vida criminal más horrenda de lo habitual ya estaba trazado.

Zagari no creció en Calabria, sino en las cercanías de Varese, en la frontera italiana con Suiza, donde su padre lideraba las células locales de la ‘Ndrangheta. Siendo aún joven, durante las ocasionales estancias de su padre en la cárcel, Antonio se iba a trabajar con sus tíos, que eran comerciantes de cítricos en la rica meseta agrícola de Gioia Tauro, en la costa calabresa que da al mar Tirreno. Allí llegó a sentir gran admiración por los parientes y amigos de su padre, en virtud del respeto que imponían en la localidad, e incluso por la finura de su lenguaje. Antes de emitir cualquier palabra ordinaria, como «pies», «baño» o «calzones», pedían que se los excusara: «Dicho sea con el debido respeto...», «disculpe la frase...». Y cuando no tenían otra alternativa que vocalizar auténticas blasfemias como «policía», «magistrado» o «tribunal», su frase quedaba sumergida bajo infinidad de disculpas de carácter preventivo: «He de decir, con el debido respeto y pidiendo disculpas de antemano para no ofender a ninguno de los presentes ni perturbar el elegante y honorable rostro de ninguno de nuestros buenos amigos, que cuando los carabineros...».

Como hijo de un jefe, la formación criminal de Antonio Zagari fue breve. Llevó algunos mensajes secretos al interior de una cárcel y ocultó algunas armas, y muy pronto, a los diecisiete años, estuvo listo para convertirse en un miembro más.

Un día sus «amigos», como aludía a ellos, le entregaron copia de varias páginas de las Reglas y prescripciones sociales, que debía aprender de memoria para iniciarse. Eso fue todo, como recordaría después, igual que el catecismo que los niños deben memorizar antes de hacer la confirmación y la primera comunión.

El singular «catecismo» incluía lecciones sobre la historia de la ‘Ndrangheta. Y, tras haber memorizado las hazañas de Osso, Mastrosso y Carcagnosso, se consideró que Zagari estaba listo para someterse al rito de iniciación más complejo de cuantos utiliza cualquier mafia. Lo introdujeron en un cuarto oscuro y aislado donde le presentaron a los miembros más antiguos allí presentes, todos desplegados en círculo. Durante el tiempo que durase el asunto, él debía permanecer en silencio, excluido del grupo.

—¿Estáis cómodos, mis muy queridos camaradas? —comenzó el líder.

—Muy cómodos. ¿Respecto a qué?

—A las reglas sociales.

—Muy cómodos.

—Entonces, en nombre de la fiel sociedad organizada, bautizo este lugar como lo hicieron nuestros ancestros Osso, Mastrosso y Carcagnosso, que lo bautizaron con hierro y cadenas.

El líder se paseó entonces por todo el cuarto, liberando a cada ‘ndranghetista de las herramientas que usaba en su negocio y pronunciando la misma fórmula en cada parada:

Colecciones privadas

Las «reglas sociales». Una de las muchas páginas con instrucciones para los rituales de iniciación de la ‘Ndrangheta que se encontraron en junio de 1987 en el escondrijo de Giuseppe Chilà. En ellas se menciona a Osso, Mastrosso y Carcagnosso, los tres caballeros españoles que, según la leyenda criminal, fueron los fundadores de la Mafia, la Camorra y la ‘Ndrangheta.

—En nombre de nuestro muy severo arcángel san Miguel, que llevaba una serie de balanzas en una mano y una espada en la otra, confisco sus armas.

La escena estaba ahora preparada y el denominado capobastone («capo de la porra») pudo al fin entonar su preámbulo a la ceremonia en propiedad:

—La sociedad es una bola que va rodando por el mundo, fría como el hielo, caliente como el fuego y tan fina como la seda. Juremos, bellos camaradas, que cualquiera que traicione a la sociedad lo pagará con cinco o seis puñaladas en el pecho, como lo establecen las reglas sociales. Cáliz de plata, hostia consagrada, con humildes palabras doy forma a la sociedad.

Tras ello se escuchó otro «gracias», al tiempo que los ‘ndranghetisti se acercaban unos a otros y unían sus brazos.

Entonces el líder preguntó en tres ocasiones a sus camaradas si Zagari estaba listo para ser aceptado en la honorable sociedad. Tras recibir tres veces la misma respuesta afirmativa, el círculo se abrió y se hizo un espacio para que el nuevo miembro se situara inmediatamente a la diestra del líder. Este cogió entonces un cuchillo e hizo con él una cruz en el pulgar izquierdo del iniciado, para que su sangre goteara desde la herida a un naipe con la imagen del arcángel Miguel. Enseguida, el líder rasgó la imagen, quedándose con la cabeza del arcángel, y quemó la otra porción en una vela, simbolizando con ello la total aniquilación de todos los traidores.

Solo entonces pudo Zagari abrir su boca para prestar el juramento a la ‘Ndrangheta:

—Juro ante la fiel sociedad aquí organizada, representada por nuestro honorable y sabio líder y todos sus miembros, llevar a cabo todos los deberes de los que soy responsable y todos aquellos que me sean impuestos, incluso con mi sangre si fuera necesario.

Entonces el líder besó al nuevo miembro en ambas mejillas y le expuso las reglas de honor, a lo cual siguió otro conjuro surrealista para concluir la ceremonia:

—¡Ah, bella humildad! Tú que me has cubierto de rosas y flores y llevado a la isla de Favignana, para enseñarme allí los primeros pasos. Italia, Alemania y Sicilia libraron una vez una gran guerra. Se derramó una gran cantidad de sangre en honor a la sociedad. Y esta sangre, reunida en una bola, va rodando por el mundo, fría como el hielo, caliente como el fuego y tan fina como la seda.

Los ‘ndranghetisti pudieron al fin recoger sus armas —en nombre de Osso, Mastrosso, Carcagnosso y el arcángel Miguel— y reasumir su rutina diaria de actividades criminales.

Estos solemnes desvaríos hacen parecer a la ‘Ndrangheta una versión de los chicos «exploradores», la categoría ideada por los niños en El señor de las moscas, mezclada a la ligera con Monty Python y el Santo Grial. Todo esto rayaría en lo cómico si el fruto no fuese al final tanta muerte y tanta desgracia. Con todo, no parece haber ninguna incompatibilidad entre el escalofriante mundo de fantasía en el que discurre el rito de la ‘Ndrangheta y la realidad brutal de los asesinatos y el tráfico de cocaína.

Para la ’Ndrangheta, los ritos de iniciación son incluso más importantes que la historia de Osso, Mastrosso y Carcagnosso, que sirve para brindarle un aura de arcaicismo y nobleza. Cualesquiera que sean las etapas de la vida en que se realizan esos rituales de la mafia, estos son un bautismo, para emplear el término de Antonio Zagari. Como tal bautismo, esas ceremonias representan un cambio de identidad; dibujan una línea de sangre entre un estado y otro. No es de extrañar, pues, que en virtud de los ritos a los que se someten, los ‘ndranghetisti se consideren a sí mismos una raza aparte. La iniciación de un mafioso calabrés es, sin duda, un día especial para él.

El 15 de agosto de 2007, en Duisburg, era uno de esos días especiales. A la mañana siguiente de la matanza, la policía alemana examinó los cuerpos mutilados de las víctimas en busca de alguna clave. Encontró una imagen parcialmente quemada del arcángel Miguel en el bolsillo del chico de dieciocho años que había estado celebrando su cumpleaños.

La Mafia de Sicilia, hoy conocida como la Cosa Nostra, tiene a su vez sus mitos y ceremonias. Por ejemplo, muchos mafiosi sustentan (o, cuando menos, sustentaban hasta fecha reciente) la engañosa creencia de que su organización comenzó como una hermandad medieval de vengadores con bonete llamados los Beati Paoli. La Mafia siciliana se vale de un rito de iniciación que despliega el simbolismo de la sangre de una manera similar, aunque más simple, a como lo hace la ‘Ndrangheta. El mismo cuarto a oscuras. La misma asamblea de miembros, normalmente sentados a una mesa con un revólver y una daga en el centro. El «padrino» del aspirante le explica las reglas y luego le pincha el dedo índice para derramar una pizca de su sangre sobre una imagen santa: normalmente, sobre la Virgen de la Anunciación. La imagen se quema en las manos del neófito mientras presta el juramento: «Si llego a traicionar a la Cosa Nostra, que mi carne arda como la de esta santa mujer». Una vez derramada, la sangre no puede ser restituida. Una vez quemada, la materia nunca puede ser reparada. Cuando uno ingresa en la Mafia siciliana, formará parte de ella el resto de su vida.

Al tiempo que son una parte vital de la vida interna de las mafias calabresa y siciliana, los ritos de iniciación son un testimonio histórico de gran relevancia. Las primeras referencias a los rituales de la ‘Ndrangheta datan de finales del siglo XIX. La versión equivalente de la Mafia siciliana es más antigua: la primera prueba documental surgió en 1876. Los rituales afloraban una y otra vez en la documentación, dejando huellas digitales sangrientas en el curso de la historia, exponiendo el ADN del crimen organizado en Italia. También nos decían, muy claramente, qué sucedía con esa prueba cuando caía en manos de las autoridades italianas: era repetidamente ignorada, subestimada y eliminada.

Los rituales son también prueba de la evolución histórica. La ceremonia de admisión más antigua de todas es la de la Camorra napolitana. Hubo una época en que la Camorra señalaba también el estatus del joven integrante derramando su sangre. En la década de 1850, un recluta nuevo prestaba juramento habitualmente sobre dos dagas cruzadas y luego debía librar un duelo a cuchillos, ya fuera con un camorrista, o bien con otro aspirante. A menudo, la hoja de la daga estaría envuelta con firmeza en trapos o cuerdas, dejando a la vista solo la punta; si había demasiada sangre, el duelo corría el riesgo de no ser ya un ejercicio simbólico de vinculación masculina para convertirse en una batalla de verdad. Cuando uno de los dos daba la primera estocada, la pelea se declaraba concluida y el nuevo afiliado recibía tanto los abrazos de los restantes camorristi como el rango más joven dentro de la jerarquía de la honorable sociedad.

Los cabecillas de la actual Camorra no someten a los nuevos reclutas a ceremonias formales de iniciación o pactos, y las tradiciones al respecto han desaparecido. La Camorra napolitana ya no es una secta bajo juramento, es decir, una honorable sociedad. De hecho, como veremos más adelante, la honorable sociedad de Nápoles desapareció en 1912 bajo circunstancias extrañas y profundamente napolitanas.

La Camorra que emergió a partir de 1912 no es una organización única. En lugar de ello, es un universo pululante y amplio de bandas que se forman, separan, descienden a perversas disputas y reaparecen en nuevas alianzas, solo para ser aniquiladas en alguna guerra de exterminio mutuo o en redadas policiales. El inframundo napolitano es pavorosamente inestable. Mientras que un capo siciliano tiene una probabilidad decente de ver a sus nietos embarcarse en su propia carrera criminal, un camorrista experimentado tiene suerte si vive hasta los cuarenta.

La ausencia de una estructura formal y ceremonial dentro de la Camorra no ha impedido a sus clanes más exitosos controlar vastas porciones del territorio de Campania, transformar manzanas enteras de la ciudad en zonas fortificadas donde la policía no entra y en hipermercados de la droga, ganar millones con el contrabando de DVD y bolsos de imitación. Ni les ha impedido devastar el paisaje de Campania con su lucrativo tráfico de desechos transportados al lugar. O infiltrar a la industria nacional de la construcción en el comercio internacional de narcóticos y armas.

Sin embargo, los clanes de la Camorra están organizados; juntos forman «el sistema», como lo llaman los que están dentro. En el centro del mismo, en cada área de la ciudad y su territorio, hay un líder carismático que protege y castiga, todo a la vez. Por debajo de él hay otros rangos y funciones especializadas (como los de encargados de zona, asesinos, traficantes de droga al por mayor), todos elegidos y nombrados por el líder y que, casi invariablemente, habrán de vivir y morir con él. Como las otras mafias, los clanes de la Camorra redistribuyen algunos de los beneficios de sus delitos, a menudo pagan un salario a sus bandas y apartan fondos para los presos.

La sangre, en el sentido del parentesco, es ahora el adhesivo que mantiene unidos a los clanes más temibles de la Camorra. Pero hay una tendencia de los clanes individuales a eludir el liderazgo de un «gran anciano». El núcleo de cada grupo de la Camorra es normalmente un racimo de parientes —hermanos, primos, cuñados—, todos más o menos de la misma edad. Alrededor de ellos están los amigos, vecinos y más parientes.

Así, el crimen organizado napolitano ha visto grandes cambios desde los días en que la Camorra era una honorable sociedad, aunque las venas de la tradición nunca han sido del todo seccionadas. Por una parte, los camorristi tienen una debilidad perdurable por la ornamentación propia de un gángster. Los accesorios de oro y camisas caras han estado en circulación desde el siglo XIX. Ahora, además, hay automóviles de lujo y motocicletas ostentosas. La motocicleta preferida de los cabecillas napolitanos era hasta hace poco la Honda Dominator. El objeto de todo este consumo suntuoso ha sido siempre, entonces y ahora, la exhibición de poder: proclamar el dominio territorial y ser un símbolo del éxito ante los parásitos.

Los líderes de la Cosa Nostra, en general, son poco elegantes comparados con los cabecillas de la Camorra de Nápoles y gastan mucho más tiempo en la clase de formalidades organizacionales que pueden tener un significado letal en su mundo.

Cada uno de los cabecillas (o, en sentido estricto, «representantes») de la Mafia siciliana preside una célula conocida como «familia», aunque sus integrantes no tienen por qué estar emparentados. De hecho, la Cosa Nostra invoca a menudo una regla diseñada para evitar que grupos de parientes cobren demasiada influencia dentro de una «familia»: solo podrán hacerse miembros dos hermanos, para que el cabecilla no puede llenar el clan de sus propios parientes.

La estructura de cada «familia» es simple (véase el esquema de la p. 17). El representante está flanqueado por un subjefe y un consigliere o consejero. Los miembros normales, conocidos como soldados, están organizados en grupos de diez. Cada uno de estos grupos rinde informes a un capodecina (un «jefe de decena»), el cual informa a su vez al jefe.

Sobre esa base de las «familias», la Cosa Nostra está modelada como una pirámide. En territorios adyacentes, tres «familias» de la Mafia forman otro nivel dentro de la estructura, el mandamento («distrito»), presidido por un capomandamento («jefe de distrito»). Este jefe de distrito cuenta con un asiento en la «Comisión», que reúne las funciones de un parlamento, un alto tribunal y una cámara de comercio de la Cosa Nostra en cada una de las cuatro provincias mayormente infestadas por la Mafia. Presidiendo todo ello, en la cúspide de la pirámide mafiosa, hay un capo di tutti i capi, el «jefe de los jefes». El capo di tutti i capi es, invariablemente, de la provincia de Palermo, la capital de la isla, porque aproximadamente la mitad de los recursos humanos de la Cosa Nostra, y alrededor de la mitad de sus «familias», tienen su base en el área de Palermo.

Eso por lo que respecta al diagrama. Pero en el inframundo, más que en el mundo abierto y habitado por ciudadanos respetuosos de la ley, el poder radica en la gente y no en las placas con nombre propio que hay en la puerta de las oficinas. Las comparaciones entre un líder mafioso y el gerente general de una empresa capitalista son no solo banales sino que fracasan por completo cuando se trata de captar el mundo en extremo reservado y político en el que operan los mafiosi.

La Cosa Nostra ha pasado por fases de mayor y menor coordinación; los distintos líderes han tenido estilos de liderazgo distintos y se han visto sujetos a toda clase de limitaciones externas de su poder. La confusión, los tratos dobles, las suspicacias mutuas y la guerra fratricida han sido las constantes dentro de la Mafia desde un principio. El elenco de caracteres es vasto. Sin duda, hay líderes partidistas, administradores políticos, reformadores y legisladores pícaros, pero también una buena cuota de rebeldes, eminencias grises, magnates impacientes, jóvenes alborotadores, y aislacionistas. Y, por supuesto, «todo» el mundo dentro de la Mafia es a la vez un conspirador y un teórico de la conspiración próximo a la paranoia. Todos estos personajes pueden elegir torcer los precedentes, las tradiciones y las reglas de la Mafia; pueden incluso pisotearlos y mofarse de ellos, pero ningún cabecilla, por poderoso que sea, puede hacerlo sin valorar el coste político que tendrá.

Uno de los grandes temas en la historia de la Mafia siciliana es el de cuán vieja es con exactitud la estructura piramidal de la organización. Algunas de las investigaciones más inquietantes y recientes han demostrado que es bastante más antigua de lo que pensábamos hasta hace solo un par de años. La Mafia no sería la Mafia sin su impulso innato de formalizar y coordinar sus actividades. En el momento en que redacto estas líneas, y hasta donde sabemos, la Comisión Palermo de la Cosa Nostra no se ha reunido desde 1993, hecho sintomático de la peor crisis habida en el siglo y medio de historia de la organización. Saber si esta crisis actual va a derivar a un declive terminal depende en parte de cómo aprenda Italia las lecciones que enseña la historia de la Mafia, lecciones que demuestran la capacidad asombrosa de la Mafia siciliana para regenerarse a sí misma.

En Calabria, igual que en Sicilia, hay una tensión permanente entre las normas que rigen el mundo del crimen y la conveniencia derivada del caos puro y simple de la vida delictiva.

Cuando comencé a escribir este libro, había consenso en los tribunales y los libros de criminología en cuanto a que la estructura de la ’Ndrangheta era muy distinta a la de la Cosa Nostra. La ‘Ndrangheta es una organización federal, se decía, una hermandad flexible de las bandas locales.

Luego, en julio de 2010, la policía y los carabineros arrestaron a más de trescientos individuos, entre ellos a Domenico Oppedisano, que tenía a la sazón ochenta años y, según los investigadores, había sido elegido para el más alto cargo dentro de la ‘Ndrangheta en agosto de 2009. Desde su arresto, Oppedisano y la mayoría de sus camaradas se han amparado en su derecho a guardar silencio, de modo que no podemos saber cuál será la defensa que idearán contra los cargos. Tampoco sabemos si los tribunales resolverán que esos cargos tienen fundamento. La «Operación Crimen», como se denomina a la investigación, está aún en su fase embrionaria, pero constituye, cualquiera que sea su resultado final, una lección de humildad para quien se proponga escribir acerca del secreto mundo del gangsterismo italiano. En cualquier momento, las certezas históricas podrían quedar descartadas por la nueva labor policial o por los hallazgos que se produzcan en los muchos archivos que quedan por examinar.

Los magistrados que dirigen la Operación Crimen sostienen que el título oficial de Oppedisano es capocrimine, o «jefe del crimen». Se piensa que el «Crimen» o «Gran Crimen», al que los ‘ndranghetisti aluden a la vez como la «Provincia», es el núcleo supremo de coordinación de la ‘Ndrangheta. Está subdividido en tres mandamenti o distritos, los que cubren las tres zonas de la provincia de Reggio Calabria.

Muchos periódicos de Italia y el extranjero que cubrían la Operación Crimen caracterizaban al «Gran Crimen» como la versión, dentro de la ‘Ndrangheta, de lo que en la Mafia siciliana es la Comisión, y a Domenico Oppedisano como el capo di tutti i capi calabrés: la cúspide de la pirámide dentro de la ‘Ndrangheta, para más detalle. Pero esa imagen no se corresponde con lo que los jueces alegan. En su lugar, los magistrados brindan un retrato de Oppedisano como una suerte de maestro de ceremonias, como el portavoz de una asamblea, como un juez viejo y sabio cuya labor consiste en interpretar las reglas. Como el hombre encargado de velar por las responsabilidades criminales en lo relativo a los procedimientos y a la política, no a los negocios.

Solo que los procedimientos y la política pueden tener fácilmente consecuencias fatales en el mundo de las pandillas italianas. El «Gran Crimen» goza de un poder real: puede que tenga su base de operaciones en la provincia de Reggio Calabria, pero los ‘ndranghetisti de todo el mundo deben responder ante él, según indica la investigación de los magistrados. En la primavera de 2008, el jefe o «patrón general» de las colonias de la ‘Ndrangheta en la región de Lombardía (el corazón septentrional de la economía italiana) decidió proclamar su independencia del «Gran Crimen». En julio de ese año, la policía pinchó una conversación en la que un antiguo cabecilla informaba a sus hombres de que el «Gran Crimen» había decidido «despedir» a ese patrón general insubordinado. Pocos días después, el despido se llevó a cabo, cuando dos hombres con chaqueta de motoristas dispararon cuatro veces al cabecilla de Lombardía, justo cuando se levantaba de su mesa habitual en el bar de un pequeño pueblo cercano a Milán. Al poco tiempo, los carabineros filmaron en secreto una reunión en la que los cabecillas de Lombardía alzaban la mano en un gesto de aprobación unánime hacia su nuevo patrón general; no hace falta decir que este era el designado por el «Gran Crimen».

Según parece, será preciso reescribir los libros en torno a la ‘Ndrangheta, y los historiadores deberán adoptar un nuevo ritmo en sus indagaciones. Mis propios hallazgos sugieren que los lazos —procedimentales, políticos y de negocios— entre las células locales de la ‘Ndrangheta han existido desde sus orígenes.

Pese a la novedosa información hoy disponible acerca del «Gran Crimen», buena parte de lo que sabíamos sobre los niveles más bajos de la ‘Ndrangheta sigue siendo válido (véase el esquema de la p. 18). La ‘Ndrangheta actual está construida en torno a la familia, en la medida en que cada grupo de parentesco forma la columna vertebral en cada unidad, o ‘ndrina. (Bien puede ser que el término ‘ndrina derive de malandrina, palabra que solía aludir a la celda especial de las cárceles reservada a los gángsteres.) El cabecilla de una ‘ndrina, a menudo llamado capobastone («capo de la porra»), suele ser un padre con una cantidad considerable de hijos varones. A diferencia de sus homólogos de la Cosa Nostra, el «capo de la porra» puede incorporar a la ‘Ndrangheta a tantos hijos como sea capaz de engendrar. Arracimadas en torno al cabecilla y sus parientes hay otras familias, a menudo incorporadas por consanguinidad y/o matrimonio. En conformidad con ello, cada ‘ndrina adopta como nombre el apellido o apellidos de la dinastía o dinastías líderes dentro de ella, como los Pelle-Vottari y los Strangio-Nirta —respectivamente, las víctimas y los perpetradores de la matanza en Duisburg.

Una o más ‘ndrine rinden cuentas ante un locale o «local», cuyo encargado es conocido como capolocale y es ayudado por dos funcionarios mayores. El contabile («contable») gestiona el fondo común de la banda, o lo que los ‘ndranghetisti denominan la valigetta («valija»). El capocrimine («jefe del crimen») está a cargo de la vigilancia y la actividad delictiva diaria. Llegado el caso, el jefe del crimen opera a la vez como ministro de guerra del clan. Para mayor seguridad, el «local» se divide en dos secciones compartimentadas entre sí: los ‘ndranghetisti de menor rango se agrupan en la «Sociedad Menor», y los de rango superior en la «Sociedad Mayor».

Hasta aquí, todo (relativamente) claro. Pero en este punto la particular afición de la ‘Ndrangheta por las reglas y los procedimientos arcaicos entra de nuevo en escena. En la Cosa Nostra, detentar un cargo es la única medida oficial del estatus de un «hombre de honor». En la ‘Ndrangheta, para que un miembro detente una posición oficial de poder en un «local», un «distrito» o en el «Gran Crimen» ha de haber llegado a cierto grado de antigüedad. La antigüedad se mide en doti, que significa «cualidades» o «dones» y equivale a los rangos de los miembros en la jerarquía de la organización. A veces, más poéticamente, se denomina a los rangos fiori («flores»). Los cargos en el «local» son nombramientos temporales, mientras que las flores son signos permanentes de estatus. A medida que roba, extorsiona y asesina, un ‘ndranghetista obtiene nuevas flores. Cada nueva flor implica otra prolongada ceremonia de iniciación y, tras ella, una mayor participación en el poder y los secretos de la organización. El joven iniciado comienza en la base como un picciotto d’onore («chaval honorífico») y asciende a través de una serie de otras flores como camorrista y camorrista di sgarro (que significa algo así como «camorrista con ganas de pelea») y luego a las flores de mayor antigüedad, como santista, vangelista y padrino (o santista, evangelista y padrino).

Como si esto no fuera suficientemente complicado, los ‘ndranghetisti no concuerdan en el número de flores existentes y los derechos y responsabilidades que traen consigo. En años recientes parece haber habido, además, una inflación floral: inventar nuevos distintivos de estatus es una forma barata de resolver disputas. Por ejemplo, la condición de evangelista (así llamado porque el ritual de iniciación para esta flor implica jurar sobre una Biblia) parece haber sido creada hace poco.

Nada de esto es una etiqueta inofensiva. Los rituales y las estructuras organizativas son un aparato litúrgico pensado para transformar a hombres jóvenes en delincuentes profesionales y convertir una simple vida como delincuente en una vocación por la barbarie. Una vocación que, pese a los orígenes antiguos de que se jactan sus miembros, tiene solo un siglo y medio de antigüedad. Es decir, que solo es igual de vieja que la propia Italia.

1

¡Viva la patria!

La Camorra

1851-1861

Cómo extraer oro de las pulgas

Don Sigismondo Castromediano, duque de Morciano y marqués de Caballino, señor de siete baronías, se sentó en el suelo con la pantorrilla derecha apoyada en un yunque. Alto, delgado y de ojos azules, parecía de una categoría por completo distinta a la de los carceleros napolitanos que tenía delante, bajo un cobertizo, y que jugueteaban con su quincallería de hierro. Junto al duque, su compatriota Nicola Schiavoni se sentó en la misma postura indigna, con la misma mirada de pavor en su rostro.

Uno de los carceleros cogió el pie del duque y lo rodeó con un grillete de metal con forma de estribo. Entonces inmovilizó por completo el tobillo al introducir un remache por dos pequeños orificios a cada lado del grillete; entre ellos estaba el último eslabón de una pesada cadena. Cantando y riendo, el carcelero martilleó fuertemente el lado plano del remache con golpes que hubiesen podido astillarle los huesos a cualquiera.

El duque se encogió de miedo repetidas veces, doblegado ante las ovaciones burlonas de los carceleros: «¡Dales un poco más! Son enemigos del rey, querían hacerse con nuestras mujeres y con nuestras propiedades».

Cuando los obligaron a levantarse, Castromediano y Schiavoni alzaron por primera vez sus grilletes: unos diez kilos de cadenas distribuidos en tres metros y medio de eslabones oblongos. Para ambos, este momento marcaba el inicio de una sentencia a treinta años de cárcel, encadenados por conspirar contra el gobierno del reino de Nápoles, uno de los muchos estados en que estaba dividida la península Itálica. Los dos prisioneros se abrazaron antes de desplegar una pantomima de su fe inquebrantable en la sagrada causa de Italia: «Besamos aquellas cadenas con afecto», escribió el duque luego, «como si hubieran sido nuestras respectivas novias».

Los guardias quedaron pasmados un instante, retomando enseguida el ceremonial que marcaba el ingreso al Castello del Carmine, una de las peores prisiones del reino de Nápoles. Las ropas civiles fueron reemplazadas por sendos uniformes, consistentes en calzones marrones y una túnica roja, ambos confeccionados de la misma tela áspera. Después les raparon la cabeza con una hoja en forma de hoz, que le dejó la cabeza ensangrentada. A cada uno le fue arrojado un jergón lleno de harapos, una manta hecha con piel de asno y una escudilla.

Era ya el atardecer cuando el duque y su compañero fueron conducidos a través del patio de la prisión y empujados al interior de la mazmorra.

Lo que vieron en el interior fue, según recordaría Castromediano, un panorama capaz de «aniquilar al espíritu más generoso y al corazón más firme». Bien podría haber sido simple y llanamente una cloaca: una estancia alargada y de techo bajo, con el suelo de piedras filosas, ventanucos con barrotes muy elevados y con barrotes, el aire viciado y rancio. Un hedor como de carne podrida emanaba de la basura diseminada por todos los rincones y de las figuras miserables que acechaban en la penumbra.

Cuando los recién llegados buscaban nerviosamente un espacio donde tender el jergón, otra pareja de individuos engrillados surgió de entre los que allí estaban. Uno era alto y bien parecido, y se pavoneaba al andar. Vestía pantalones de felpa negra con una hilera de botones lustrosos a cada lado de las piernas y un cinturón reluciente; del chaleco a juego asomaba un reloj con cadenilla. En exquisita muestra de civismo, se dirigió a los dos patriotas:

¡Muy bien, caballeros! La fortuna os ha sonreído. Todos por aquí hemos estado aguardándoos para rendiros honores. ¡Larga vida a Italia! ¡Viva la libertad! Nosotros, los camorristi, que compartimos vuestro triste y honorable destino, os eximimos por este expediente de cualquier obligación impuesta por la Camorra... ¡Animaos, caballeros! Os juro por Dios que nadie en este lugar os tocará ni un pelo. Soy el jefe de la Camorra aquí y, así, el único al mando. Absolutamente todos están a mi disposición, incluidos el comandante y sus carceleros.

Al cabo de una hora, los nuevos prisioneros habían aprendido dos escuetas lecciones: que el cabecilla de la Camorra no hacía ostentación en vano de su poder y que su promesa de eximirlos de cualquier «obligación impuesta por la Camorra» carecía de todo valor. El camorrista consiguió en efecto que les devolvieran sus respectivas carteras, que les habían confiscado a su llegada a prisión, pero esa cortesía era desde luego interesada: tan solo significaba que podría manipular al perplejo duque para que pagara una suma exorbitante a cambio de una comida repulsiva.

Esa primera forma de exacción le resultó desoladora. Castromediano vislumbró su futuro como un calvario interminable de extorsiones a cambio de protección. Y se sorprendió considerando la posibilidad de suicidarse.

El duque de Castromediano fue encarcelado y condenado a los grilletes el 4 de junio de 1851. La escena descrita es real, pero es imposible no verla como una metáfora, ya que fue en las cárceles de mediados del siglo XIX donde Italia quedó por primera vez encadenada a los matones que habrían de entorpecer cada uno de sus pasos desde entonces.

La Camorra nació en las prisiones. Por la época en que el duque de Castromediano entró al Castello del Carmine, el reinado de las pandillas entre rejas era un hecho conocido desde hacía siglos en la Italia meridional. Bajo el ancien régime era más fácil y barato delegar el control diario de las prisiones a los internos más rudos. Fue entonces, a mediados del siglo XIX, cuando los chantajistas de las prisiones se constituyeron en una sociedad secreta y bajo juramento, y pusieron un pie en el universo exterior a las mazmorras. La historia de cómo sucedió está llena de intrigas, pero básicamente consiste en recuperar cada matiz e ironía apreciables en el encuentro inicial del duque de Castromediano con el camorrista. Por ahora, esa historia puede resumirse en una sola palabra: Italia.

En 1851, lo que ahora denominamos Italia era solo un «concepto geográfico» más que un Estado, dividido entre una potencia extranjera (Austria), dos ducados, un gran ducado, dos reinos y un Estado papal. El mayor de esos territorios era a la vez el más meridional: el Reino de Nápoles, o Reino de las Dos Sicilias, para emplear su denominación oficial.

Desde la capital del reino, en Nápoles, un rey de la dinastía borbónica regía sobre todo el territorio de la Italia meridional y la isla de Sicilia. Igual que la mayoría de los príncipes de Italia, los borbones de Nápoles vivían obsesionados con el recuerdo de lo que les había ocurrido en los años que siguieron a la Revolución francesa de 1789. En 1805, Napoleón depuso a los borbones y colocó a sus propios candidatos en el trono. El dominio galo trajo consigo una serie completa de innovaciones en la forma de conducir el reino. Fuera quedó el feudalismo y en su lugar llegó la propiedad privada. Fuera quedó una confusa asamblea en que se mezclaban las tradiciones locales, las jurisdicciones eclesiásticas y de los grandes barones y las ordenanzas públicas; en sustitución de ella se creo un nuevo código de derecho civil y los rudimentos de una fuerza policial. La región meridional de la península Itálica comenzó a parecerse por primera vez a un Estado moderno y centralizado.

En 1815, Napoleón fue finalmente derrotado. Cuando los borbones retornaron al poder, se adhirieron a las grandes ventajas que las reformas al estilo francés podían tener para garantizar su propia autoridad. Pero era difícil conciliar la teoría y la práctica de la administración moderna. El trono del Reino de las Dos Sicilias era aún muy inestable y había una oposición generalizada al nuevo sistema, con un mayor grado de centralización. Además, la Revolución francesa no solo había introducido nuevas formas de administrar un Estado en la Europa continental, sino que también había difundido ideas muy volátiles acerca del gobierno constitucional, la nación y hasta la democracia.

El duque de Castromediano pertenecía a una generación de hombres jóvenes que dedicaron sus empeños a edificar una patria italiana, una madre patria que encarnara los valores del gobierno constitucional, la libertad y el imperio de la ley. Después de intentar convertir esos valores en una realidad política durante las revueltas de 1848-1849 y fallar en el intento, muchos patriotas como Castromediano pagaron por sus creencias siendo arrojados al reino de los camorristi en las mazmorras.

Ese trato de prisioneros políticos, de «caballeros» hechos prisioneros, se convirtió muy pronto en un escándalo. En 1850, un miembro muy exaltado del Parlamento británico, William Ewart Gladstone —el futuro «gran anciano» de la institución—, inició una prolongada estancia en Nápoles para contribuir a la salud de su hija. Gladstone se involucró en los asuntos locales por las súplicas de hombres como Castromediano. A comienzos de 1851, las autoridades napolitanas permitieron, de manera poco astuta, que Gladstone visitara algunas de las cárceles de la ciudad. El visitante quedó horrorizado por la «inmundicia bestial» que presenció, donde detenidos políticos y delincuentes comunes de la peor ralea se mezclaban de forma indiscriminada y sin ninguna clase de vigilancia. Los mismos prisioneros administraban el lugar: «Son una comunidad autogobernada, siendo la principal autoridad la de los gamorristi [sic] los hombres más célebres entre ellos por sus audaces fechorías».

El error ortográfico no alteraba la verdad de lo que Gladstone escribió. O, al menos, la fuerza polémica de su argumentación: tan pronto como emergió de las prisiones napolitanas despachó dos cartas abiertas condenando al gobierno del rey borbón como «la negación de Dios, erigida en sistema de gobierno». Los camorristi eran ahora un garrote diplomático con el cual asestarle a los borbones. Cualquier gobierno que confiase la gestión de sus prisiones a unos matones violentos no merecía seguir en pie. Por cortesía de Gladstone, las bandas del crimen organizado de Italia se convirtieron en lo que nunca más han dejado de ser a contar desde entonces: un detonante de la controversia política.

La solidaridad internacional con los mártires patriotas encarcelados pasó a jugar un papel relevante en la secuencia casi milagrosa de acontecimientos que convirtieron finalmente a Italia en una patria, o algo parecido. En 1858, el primer ministro del reino itálico de Piamonte-Cerdeña, al norte del país, firmó un pacto secreto con Francia para expulsar a Austria por la fuerza del norte de Italia. Al año siguiente, tras una horrenda orgía de sangre en las batallas de Magenta y Solferino, Piamonte-Cerdeña absorbió el antiguo dominio austríaco de Lombardía. El éxito militar del Piamonte desencadenó levantamientos más al sur, en los distintos ducados centrales, así como algunos de los territorios papales. Buena parte del norte de la península se había convertido ahora en Italia. Europa contenía el aliento y esperaba el siguiente movimiento.

Entonces, en mayo de 1860, Giuseppe Garibaldi realizó una de las mayores hazañas nunca vistas del idealismo humano cuando desembarcó en Marsala, la costa al extremo oeste de Sicilia, con poco más de mil voluntarios patriotas con sus camisas rojas. Después de sus primeras y dudosas victorias, la revolución comenzó a cobrar fuerza a la zaga de la expedición liderada por Garibaldi. Pronto había conquistado la capital siciliana de Palermo, tras lo cual dirigió su ejército, cada vez más numeroso, hacia el este para invadir la Italia continental. A principios de septiembre entró en Nápoles. Italia sería en lo sucesivo, por primera vez en su historia, un solo país.

Con Italia unificada, los patriotas encarcelados del Reino de las Dos Sicilias pudieron transformar sus prolongados padecimientos en credibilidad política. Y viajaron al norte, a la capital piamontesa de Turín, al pie de los Alpes, para sumarse a la primera élite nacional del nuevo país.

Hemos escuchado infinidad de veces la historia del Risorgimento, de cómo se unificó Italia. Mucho menos conocida es la subtrama siniestra que rodea dicha unificación: la irrupción de la Camorra. La mayor parte de los múltiples hilos de esa subtrama fueron activados en las mazmorras donde los patriotas se toparon con los camorristi. De manera que los prisioneros patriotas son nuestros principales testigos de la historia temprana de la Camorra. No solo eso: algunos de ellos se involucraron personalmente en la histórica refriega, como héroes y a la vez como villanos.

Una Italia unificada era aún un sueño vago cuando el duque Sigismondo Castromediano fue encarcelado en 1851. Pero, cuando esas primeras horas traumáticas en prisión se convirtieron en días, meses y años, encontró fuentes adicionales para resistir, sumándolas a sus sueños políticos: la camaradería de sus compañeros de degradación, pero también una voluntad de comprender a su adversario. Para el duque de Castromediano, darle un sentido a la Camorra era un asunto de vida o muerte.

Podemos hacer nuestros sus hallazgos, ya que siguen siendo válidos hasta hoy. En prisión, Castromediano pudo observar a la Camorra temprana en condiciones de laboratorio, cuando esta perfeccionaba una metodología criminal destinada a infiltrarse y subvertir la misma nación que el duque se había esforzado por crear.

Castromediano inició su estudio de la Camorra de la manera más concreta imaginable: siguiendo la huella del dinero. Y lo que más le impresionó de lo que él mismo denominaba los «impuestos» de la Camorra fue que estos se recaudaban en todas y cada una de las facetas de la vida del encarcelado, incluidos el último mendrugo de pan y el jirón más miserable de su vestimenta.

En un rincón de la mayoría de las mazmorras del reino había un pequeño altar dedicado a la Virgen. El primer impuesto que se cobraba a los recién llegados era a menudo justificado como un pago por «el petróleo para la lámpara de la Virgen», una lámpara que rara vez estaba encendida, por no decir nunca. Los convictos debían incluso alquilar el trozo de suelo en el que dormían. En el argot de la prisión, ese lugar para dormir se denominaba un pizzo. No por coincidencia, quizá, la misma palabra equivale hoy a un soborno o un pago por protección. Cualquiera que se mostrara renuente a pagar el pizzo era sometido a castigos que iban desde insultos, pasando por palizas y cortes con navaja, hasta el asesinato.

Castromediano fue testigo de un episodio que ilustra cómo el sistema de financiación de la Camorra en las cárceles implicaba algo bastante más profundo que el robo a secas, y algo mucho más siniestro que la mera exacción de impuestos. En cierta ocasión, un camorrista que acababa de ingerir «una sopa suculenta y un buen trozo de asado», arrojó un nabo a la cara de un hombre cuya magra ración de pan y caldo había confiscado en lugar del soborno. Con el vegetal arrojado venían incluidos los insultos: «Aquí tienes, ¡un nabo! Eso debiera bastar para mantenerte con vida... Al menos por hoy. Mañana será cosa del diablo lo que haga contigo».

La Camorra convertía las necesidades y derechos de sus compañeros de prisión (como su pan o su pizzo) en favores. Favores por los que tenían que pagar de una u otra forma. El sistema de la Camorra se basaba en su poder de conceder o retirar tales favores. O incluso de arrojárselos a la cara a los demás. La auténtica crueldad del episodio del nabo arrojado es que el camorrista estaba concediendo un favor, el cual podría haber negado con la misma facilidad.

El duque de Castromediano tenía un sentido muy agudo para percibir episodios que hacían más dramáticas las estructuras subyacentes al poder de la Camorra en las prisiones. Una vez escuchó a dos presos discutiendo acerca de una deuda. Solo había unos cuantos centavos en juego, pero no pasó mucho tiempo hasta que un camorrista intervino: «¿Qué derecho tenéis a discutir, a menos que la Camorra lo haya autorizado?». Dicho esto, se apropió de las monedas en disputa.

Todo recluso que hiciera valer un derecho básico —como librar una discusión o respirar tranquilo su propio aire— estaba ofendiendo la autoridad de la Camorra. Y todo recluso que intentara siquiera reclamar justicia a una autoridad externa a la prisión estaba cometiendo traición. El duque conoció a un hombre a quien le habían introducido las manos en agua hirviendo por osar escribir al gobierno y mencionar las condiciones en prisión.

Mucho de lo que Castromediano aprendió acerca de la Camorra fue durante su estancia en una prisión de Procida, una de las islas que, como Capri e Ischia, sus bellas hermanas, está situada en la boca de la bahía de Nápoles. Cuando rememoraba tiempo después su época en Procida, afloró en su discurso una ira no digerida: «La mayor cárcel en las provincias meridionales. La reina de las cárceles, la dulce colmena de la Camorra y el comedero para cebar a los guardias a cargo y a cualquiera que contribuya a apoyar a la Camorra; la gran letrina donde, por la fuerza de la naturaleza, se filtra la escoria más abominable de la sociedad».

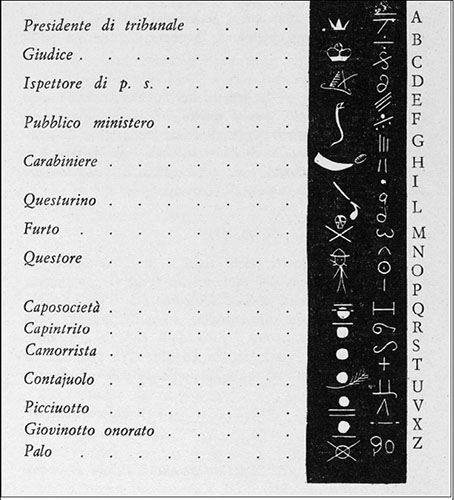

Abele de Blasio, Usi e Costumi dei Camorristi, 1897

Código de la Camorra. Presuntamente confiscado a un camorrista de prisiones que lo mantenía oculto en su ano, este glosario secreto explica los símbolos que los camorristi empleaban en los mensajes que se dejaban dentro y fuera de la prisión. Tomado de un estudio del siglo XIX acerca de la honorable sociedad de Nápoles.

Fue en la letrina de la cárcel de Procida, que desembocaba directamente al mar, donde el duque tuvo contacto con otra faceta crucial del sistema de la Camorra. Cierto día reparó en dos figuras humanas bosquejadas con un trozo de carbón en un muro. Una de ellas tenía los ojos desorbitados y de su boca torcida emanaba un aullido silencioso. Con su diestra hundía una daga en el vientre de la otra, que se retorcía de dolor y estaba a punto de desplomarse. Sobre cada una de las figuras estaban sus iniciales. Al pie de la escena estaba escrito: «Juzgado por la “sociedad”», expresión seguida de la misma fecha en la que el duque se topó con ella.

Castromediano ya sabía que la «sociedad» u «honorable sociedad» era el nombre que la Camorra se daba a sí misma. Pero el garabato en la pared era opaco en su significado. «¿Qué significa esto?», preguntó, con su candor habitual, al primero que pasó. «Significa que hoy es el día para hacer justicia con un traidor. O bien la víctima dibujada aquí está ya en la capilla exhalando su último aliento, o dentro de unas pocas horas la colonia penal de Procida tendrá un interno menos, y el infierno uno más».

El prisionero le explicó cómo era que la «sociedad» había llegado a una decisión, cómo sus líderes habían dado una orden y cómo todos los miembros excepto la víctima habían sido informados de lo que estaba por ocurrir. Nadie, por supuesto, había divulgado este secreto a voces.

Entonces, justo cuando el hombre advertía al duque que guardara silencio, del pasillo vecino les llegó una maldición en voz alta, seguida de un alarido prolongado y angustioso que fue gradualmente sofocado, seguido a su vez de un resonar de cadenas y el rumor de unos pasos que corrían.

«El asesinato se ha consumado», fue todo cuanto dijo el otro prisionero.

Invadido por el pánico, el duque huyó precipitadamente a su propia celda, pero nada más doblar la primera esquina del corredor se tropezó con la víctima, herida con tres puñaladas en el corazón. El único allí presente era el hombre al que la víctima estaba encadenado. La actitud de ese hombre quedaría grabada a fuego en la memoria de Castromediano. Quizá fuera él mismo el asesino. Cuando menos, era un testigo presencial. Así y todo, contemplaba el cadáver a sus pies con «una combinación indescriptible de estulticia y ferocidad», mientras esperaba en calma a que los guardias trajeran el martillo y el yunque para separarlo de su compañero muerto.

Castromediano llamaba a lo que había presenciado un «simulacro» de justicia; esto es, un asesinato con la fachada de una pena capital. La Camorra no solo asesinaba al traidor. Lo más relevante era que se empeñaba en que el asesinato pareciera algo legítimo, «legal». Había un juicio y un juez de por medio, testigos de cargo y abogados de la fiscalía y la defensa. El veredicto y la sentencia emanados del tribunal se hacían públicos, aunque en los muros de una letrina en lugar de un edicto judicial. La Camorra también se empeñaba en una torcida forma de aprobación democrática para sus fallos judiciales, asegurándose de que todos evitaran que la víctima supiera lo que iba a ocurrir.

Los tribunales de la Camorra no llegaban a un fallo en nombre de la justicia. Más bien, el valor que los regía era el «honor». El honor, en el sentido que la «sociedad» lo entendía (un sentido que Castromediano designa como una «aberración de la mente humana»), implicaba que un afiliado debía resguardar a sus camaradas a cualquier costo y compartir sus infortunios con ellos. Las disputas debían resolverse de la manera aprobada, habitualmente en un duelo a cuchillos; los juramentos y pactos tenían que respetarse, las órdenes obedecerse y el castigo aceptarse cuando fuera debido.

Pese a toda esa jerga relativa al honor, la realidad de la existencia de la Camorra distaba con mucho de ser armoniosa, como bien lo recuerda Castromediano: «Las relaciones entre esos individuos maldecidos hervían en discusiones, odios y envidias. Los asesinatos repentinos y horribles actos de venganza eran perpetrados a diario». Un asesinato cometido por venganza apuntaba a defender el honor personal y, como tal, podía quedar fácilmente sancionado por el sombrío sistema judicial de la Camorra. Si una venganza era legítima o no dependía en parte de las reglas y precedentes legales de la «sociedad», que eran transmitidos oralmente de una generación de criminales a otra. Y lo que es más importante: su legitimidad dependía de si la venganza era cometida por un camorrista suficientemente temible como para imponer su voluntad. En la Camorra de prisiones, más que en ningún otro sitio, las reglas eran el instrumento de los ricos y poderosos. El honor era ley de todos aquellos que estaban por encima de la ley.

Los «impuestos» de la Camorra. La «justicia» de la Camorra. Castromediano habla a su vez de la «jurisdicción» de la Camorra, de sus «emblemas de los cargos» y de su «administración». La terminología que emplea es impactante, consistente y adecuada: es el léxico asociado al poder estatal. Lo que describe es un sistema de autoridad criminal que imita las labores de un Estado moderno, aunque sea en las tinieblas sepulcrales de una mazmorra.

Ahora bien, si es efectivo que la Camorra de las prisiones era una suerte de Estado en las sombras, su idea de cómo tenía que ser el Estado era ciertamente intervencionista. El duque de Castromediano vio a los camorristi promover el juego de apuestas y el alcohol por su plena conciencia de que tales actividades podían quedar sujetas a impuestos. (De hecho, la práctica de aceptar sobornos de los apostadores estaba tan asociada a los gángsteres, que dio pie a una teoría muy popular acerca de cómo la Camorra obtuvo su denominación. Morra era uno de los juegos que se practicaban, y el capo della morra era un hombre que supervisaba a los jugadores. Se sostenía que este título quedó abreviado en cierto momento a ca-morra. La teoría es, con toda probabilidad, apócrifa: en Nápoles, camorra significaba «soborno» o «extorsión» mucho antes de que nadie pensara en aplicar el término a una sociedad secreta.)

Los juegos de cartas y las botellas de vino generaban otras oportunidades de ganar dinero: la Camorra proveía de la única fuente de crédito a los apostadores desafortunados, y controlaba la taberna fétida e infestada de ratas que había en prisión. Además, cada objeto que la Camorra confiscaba a un prisionero incapaz de afrontar el pago de sus intereses, su botella o sus sobornos, podía ser subastado a un alto precio fijado a discreción. En los calabozos resonaban los gritos con que los vendedores ambulantes anunciaban prendas de ropa grasientas y trozos de pan rancio. La explotación de los encarcelados en todo momento daba origen a una economía escuálida. Como establecía precisamente un viejo dicho de la Camorra, facimmo caccia’ l’oro de’ piducchie: «Extraemos oro de las pulgas».

El sistema de la Camorra incluía también a los altos cargos de la prisión. Obviamente, muchos de los guardias estaban en nómina. Esta forma de corrupción no solo brindaba a la Camorra la libertad que requería para operar, sino que además ponía en circulación algunos favores adicionales. Por un precio determinado, los prisioneros podían usar sus propias vestimentas, dormir en celdas separadas, gozar de mejores alimentos y tener acceso a medicamentos, cartas, libros y velas. Al gestionar el tráfico de mercancías que entraban y salían de la prisión, la Camorra inventó, a la vez que monopolizaba, un mercado completo de productos de contrabando.

De modo que la Camorra de las prisiones contaba con un negocio dual, pensado para extraer oro de las pulgas: por una parte, los «impuestos», fruto de la extorsión, y por otra, el negocio de contrabando. La Camorra actual opera exactamente sobre los mismos principios. Lo único que ha cambiado es que las «pulgas» se han vuelto más grandes. Los sobornos antes cobrados por un espacio para tender el jergón son ahora tajadas de grandes contratos de obras públicas. Las velas y alimentos de contrabando que se introducían en prisión son ahora remesas de narcóticos que se introducen en el país.

El duque de Castromediano pasó sus años de preso político en varias cárceles, pero dondequiera que estuvo comprobó que la Camorra estaba al mando. De modo que su historia personal no está solo asociada a los orígenes de lo que hoy se conoce como la Camorra napolitana. Prisioneros de distintas regiones se mezclaban en cárceles por todo lo largo y ancho de la región meridional de la península Itálica, en Sicilia y en muchas islas menores. Todos ellos se referían a sí mismos como camorristi.

El duque advirtió, eso sí, diferencias en el código de vestuario adoptado por los camorristi de distintas regiones. Los sicilianos tendían a preferir la felpa negra (el camorrista que se presentó al duque en su primer día en el Castello del Carmine era siciliano). No hace mucho, los napolitanos vestían igual, pero de un tiempo a esta parte han comenzado a preferir, como signos de su estatus, la ropa de cualquier color mientras sea de calidad y se le puedan adherir múltiples accesorios dorados: relojes y cadenas de oro, pendientes de oro, macizos anillos de oro, todo ello coronado por un fez ornamentado con infinidad de galones, bordados y una borla dorada.

Había sólidas lealtades y rivalidades entre los camorristi de distintas regiones. Según la experiencia del duque de Castromediano, los napolitanos alimentaban una «antipatía inveterada» hacia los calabreses. Cuando esa antipatía estallaba en abiertas hostilidades, los camorristi de todas partes tendían a alinearse de una manera ya conocida: a los napolitanos se unían los hombres del campo cercano a Nápoles y a los de Puglia; todos los demás optaban por los calabreses. A los sicilianos, por su parte, «les encantaba mantenerse al margen», según decía Castromediano, «pero si se ponían a favor de uno u otro bando, ¡oh!, ¡las vendettas eran brutales!». En los peores casos, «decenas de cadáveres abarrotaban el cementerio de la prisión».