Mañana, tal vez el futuro.

[…] Pero hoy la lucha.

W. H. AUDEN, «España»

Hoy es España. Mañana será algún otro país.

JULIO ÁLVAREZ DEL VAYO

en la Sociedad de Naciones,

septiembre de 1937

Pero en España no. Quizá y mañana; en España está AQUÍ.

NANCY CUNARD, «To Eat Today»

NO TAL VEZ, NO MAÑANA

Pensémoslo así: una anciana está sentada sola en una oscura sala de cine y llora sin control. Considera que es una suerte que no haya nadie sentado cerca, porque necesita la privacidad que le aporta la sala, semejante a la que proporciona la noche. La película ha estimulado sus recuerdos con tanta intensidad que se siente al mismo tiempo como si se estuviera muriendo y como si ya estuviese muerta. Contempla en la pantalla las escenas más importantes de su vida titilando y pasando inexorablemente, y admite ante sí misma que eso es lo que fueron. En el metraje no hay ni rastro de Josephine Herbst y, sin embargo, la muestra muy viva, muestra una época en la que todo importaba. Tras la proyección, se sentará en el vestíbulo y se quedará fumando un largo rato, reflexionando sobre las distintas maneras en que la historia la ha decepcionado, lo cual es otra forma de pensar sobre lo que su vida no ha logrado ser.

Mientras está ahí sentada, recomponiéndose, también está sollozando, de nuevo, durante un almuerzo que tuvo lugar en Toulouse en 1937. Está ahí, ridícula, llorando frente a una tortilla que su hambriento estómago está deseando que se coma.

¿En qué calle se encuentra Josephine Herbst? No hay en ella ni una sola persona que pudiera entender la película que acaba de ver. No hay en ella nadie que pudiera entender por qué huyó de Barcelona sintiendo alivio y llegó a otro país sintiendo desesperación.

En Toulouse le parece estar en una pesadilla de esas en las que nos vemos separados del mundo de una manera contundente pero sutil, que solo nosotros somos capaces de percibir. El mundo sigue a lo suyo y nosotros somos arrancados de él al darnos cuenta, ahora, de lo poco que importa todo, de lo poco que durará esta paz. Al huir de Barcelona y llegar a Toulouse, abandonó a su espalda todo lo que era relevante.

Al final, fumando en el vestíbulo en 1966, logra abrirse paso hasta la verdad. Tiene setenta y cuatro años (o, dicho de un modo más duro, le faltan tres para morir) y lo cierto es, según escribe más adelante, que treinta años atrás, «en un sentido muy real, la parte más vital de mi vida acabó a la vez que España. No ha vuelto a ocurrir nada tan vital, ni en mi vida privada ni en la vida del mundo. Y en un sentido profundo, todo ha sido una imagen superficial desde hace años».[1]

Un lugar y un tiempo distintos, una mujer más serena: Martha Gellhorn tiene setenta y cuatro años, y Josephine Herbst está muerta, así que ya no puede seguir odiándola. Irritada por el joven que la está entrevistando, apaga su cigarrillo y dice: «Ni siquiera sé a qué te refieres exactamente con la palabra “objetivo”».

O veamos el caso de Sylvia Townsend Warner, que es un año más joven e intercambia brillantes cartas literarias con su editor del New Yorker. De pasada, él menciona las donaciones que hizo a la República española treinta años atrás. Eso basta, piensa él, para resultar sospechoso de «antifascismo prematuro» (el término en clave que emplea el FBI para referirse a los comunistas peligrosos). «¿Prematuramente antifascista? —exclama ella, extendiendo el brazo a través del tiempo y el espacio para agarrar a un camarada recién descubierto—. Es una calificación que se eleva por encima de cualquier otra distinción que pueda recibir un ser humano».[2]

O pensemos en una mujer afligida, que tiene cincuenta y ocho años, y a la que le faltan diez meses para morir; es Virginia Woolf, que escribe, defendiéndose: «El pensamiento es mi lucha».[3]

Una escena final. Imaginemos una mujer de sesenta y cuatro años, a la que le quedan cinco de vida, marchándose de España expulsada. No está del todo lúcida, ya que ha pasado varios días en la cárcel y tiene varios motivos para estar devastada. Furiosa, se dirige a Inglaterra, y durante el viaje da lugar a diversas riñas, intercambios de gritos y enfrentamientos. La policía francesa la detiene, y después lo hace la inglesa. En la King’s Road de Londres la arrestan por prostitución, y luego añaden a sus cargos embriaguez y alteración del orden público. Ella se resiste. Le lanza los zapatos al juez. Acaba en un sanatorio mental. Desde allí, hace lo que ya ha hecho innumerables veces al servicio de toda clase de causas: con aristocrática presunción, envía numerosas cartas a sus amigos más cercanos y a personas eminentes, algunas de las cuales forman también parte del primer grupo, protestando por su reclusión. Todo se remonta, afirma, a la guerra civil española. En cierto sentido, tiene razón. Sus amigos están preocupados, disgustados, enfadados. Algunos admiten que ha perdido la cabeza, otros no. Nancy Cunard, escribe uno de ellos, «no estaba loca, sino encolerizada».[4]

*

Podría seguir. También está Dorothy Parker, la escritora de famoso ingenio que declaró, cuando terminó la guerra de España, que «ya no hay nada divertido en el mundo».[5] Y está Jessica Mitford, que, en un programa de radio emitido en 1977, afirmó que la canción que más la emocionaba era un viejo himno alemán, compuesto en un campo de concentración, que su marido, muerto años atrás, había aprendido en las Brigadas Internacionales. Y está el presidente Roosevelt, que, en 1939, mientras Europa se encaminaba hacia la Segunda Guerra Mundial, afirmó que no proporcionar apoyo a la República española había sido «un grave error».[6]

Es evidente que España importaba. Pero lo que es raro en relación con la guerra civil española, que asoló el país entre 1936 y 1939, y acabó con su joven democracia, es lo mucho que le importaba a gente que no tenía nada que ver con España. Este no es un libro sobre los españoles. En realidad, ni siquiera es un libro sobre la guerra. Es un libro sobre algunos individuos —extranjeros— y cómo entendían su papel en la historia de la humanidad.

Es un libro sobre un puñado de personas que despertaron en mí un gran interés hace cierto tiempo: individuos, escritoras en su mayoría, para quienes la guerra de España y sus desafíos nunca perdieron su fuerza. Las escritoras produjeron durante esos años una literatura que pasó a formar parte de mi vida, y que sigue formando parte de ella: poemas, memorias, relatos y ensayos que iluminaban y llamaban la atención sobre los últimos años de la década de 1930, unos años que la literatura masculina que yo había heredado ya no consideraba dignos de interés.

Yo había estado pensando sobre el activismo y el aislamiento, sobre la responsabilidad, la libertad y la solidaridad, y sobre cómo una podía reaccionar ante ciertas temibles calamidades cuando se asoman en el horizonte. Y ahí estaban ellas con las calamidades de sus generaciones, y con sus reacciones. Podría admitir que tengo debilidad por la gente instintivamente rebelde, por las mujeres que no hacen ningún esfuerzo por complacer a nadie cuando hay cuestiones importantes en juego. Nancy Cunard, Martha Gellhorn, Josephine Herbst, Sylvia Townsend Warner y Virginia Woolf se negaron, cada una a su manera, a vivir la vida que se les había ofrecido. La poeta, activista y periodista Nancy Cunard luchó denodadamente por corregir el guion, escrito por otros, en el que se le asignaba el papel de musa-heredera, y me dio la impresión de haberse convertido en una persona resuelta y poco dada a sentir remordimientos, franca y descarriada. No pude evitar admirar la inquebrantable y honesta manera de vivir y de ser corresponsal de guerra de Martha Gellhorn, su sólida empatía y su infinita capacidad de indignación. No fui capaz de resistirme al mal genio de la radical novelista Josephine Herbst, a su disposición para la lucha, la protesta y el cuestionamiento, para acabar con la fanfarronería masculina con un único golpe en las rodillas. La humorística autocrítica de Sylvia Townsend Warner (presente tanto en sus obras de ficción y periodísticas, como en su forma de comportarse) me sedujo, en gran medida, por tratarse de una mujer tan convencida de su postura y de la pertinencia de esta. Ella sabía cómo iban a censurarla sus detractores y tenía una habilidad pasmosa para sacarles las palabras de la boca. Y nadie ha empleado jamás las palabras mejor que Virginia Woolf, una mujer cuya curiosidad por el ser humano era infinita y, sin embargo, estaba limitada por cierto miedo a la violación de la intimidad; desde luego, temía que otros entraran en sus santuarios intelectuales, pero también que la imaginación penetrara la vida de los demás, cuando tantas voces quedan reducidas al silencio.

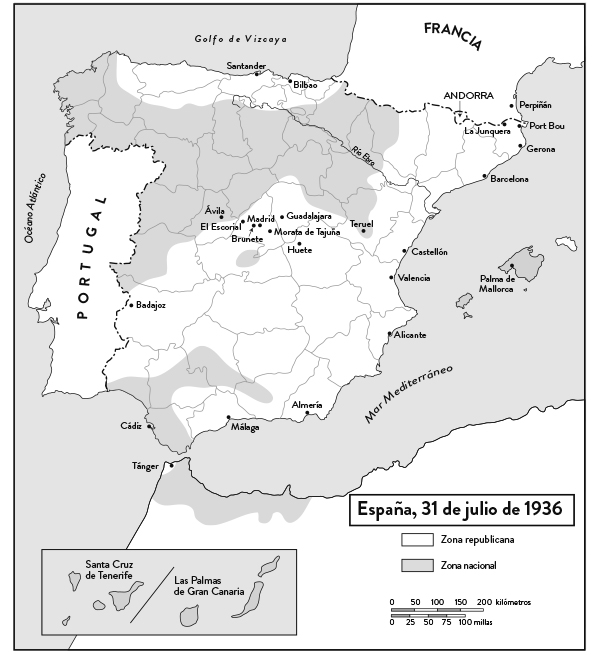

La guerra civil española comenzó en julio de 1936 cuando un grupo de generales descontentos —entre los que estaba Francisco Franco, que se convertiría en su líder— dieron un golpe de Estado contra el Gobierno elegido de su país. La reacción de las potencias extranjeras fue significativa desde el principio. La Italia fascista y la Alemania nazi ofrecieron un apoyo material decisivo al bando de Franco (los nacionales), mientras que el Gobierno republicano no recibió de otras democracias como la francesa, la estadounidense y la británica más que una remilgada negativa a intervenir. Mientras la República combatía para sobrevivir a ese ataque, que contaba con tantos recursos, confiando en una tenaz resistencia popular al golpe militar y en las armas procedentes de la Rusia soviética y de México, muchos observadores entendieron la guerra como una oportunidad para detener el avance global del fascismo, oportunidad que sus propios gobiernos parecían reacios a aprovechar.

Unos meses después, Nancy Cunard instó a sus colegas escritores a hacer declaraciones públicas sobre la guerra en un llamamiento urgente que incluía cosas como esta:

Muchos de nosotros, en todas las partes del mundo, tenemos claro, con mayor certidumbre que nunca, que estamos obligados a tomar partido. La actitud ambigua, la torre de marfil, lo paradójico, el distanciamiento irónico, ya no sirven.[7]

Ahí fue cuando la guerra civil española comenzó a importarme. Resulta que, cuando leí por primera vez esta llamativa declaración, me encontraba viviendo una época de turbulencias nacionales e internacionales que condujeron a que el llamamiento que había hecho Nancy ochenta años antes me llamara la atención.

En su tiempo, era posible ver la democracia como un edificio tambaleante, un sistema que había sobrevivido, aunque sin desarrollar todas sus potencialidades. Algunos modelos alternativos competían por imponerse. La Gran Depresión originada en Estados Unidos, ese «bastión del capitalismo»,[8] no solo había desestabilizado las economías de todo el mundo, sino que había debilitado la fe en el sistema capitalista, demostrando, en opinión de algunos, la validez de la teoría marxista que había predicho su desmoronamiento. En la década de 1920 y los primeros años de la de 1930, las dictaduras u otras formas no democráticas de gobierno se habían impuesto en un montón de países: Hungría, Polonia, Yugoslavia, Rumanía, Japón, Portugal, Austria, Bulgaria, Grecia y, por supuesto, e incluso antes, Rusia. En 1936, Alemania e Italia ya llevaban años gobernadas por fascistas. Sus regímenes tenían numerosos simpatizantes en países afectados por la Primera Guerra Mundial y la crisis económica que la siguió. El Sindicato Británico de Fascistas, por ejemplo, había sido fundado cuatro años atrás. Por otra parte, las agresiones fascistas no eran algo nuevo en el escenario internacional. Italia había invadido Etiopía en 1935; Alemania se estaba remilitarizando abiertamente, cosa que tenía prohibido hacer tras la paz impuesta al acabar la Gran Guerra. Para algunos, la gran dicotomía de la década de 1930 era la que proporcionaban el fascismo y el comunismo. Para muchos otros (incluyendo a quienes no estaban convencidos de que hubiera una diferencia significativa entre ambos sistemas), la situación en España era más sencilla: el fascismo o la oposición al fascismo.

En mi época se había vuelto muy habitual oír a la gente establecer oscuros paralelismos con la década de 1930: el momento en que Mussolini y Hitler aplastaron a sus opositores y crearon sus ejércitos, en el que Franco se hizo con el poder en España, en el que los «camisas negras» desfilaron por las calles de Londres. Pensábamos que conocíamos estos hechos, pero daba la impresión de que estaban perdiendo su capacidad de asustarnos o prevenirnos; parecía que reconocerlos y tenerlos en cuenta formaban parte de una antigua tiranía, la de la decencia y la verdad, que otros estaban dispuestos a derribar.

Establecer relaciones entre el pasado más oscuro y el propio presente, con todos sus problemas, implica caer en una especie de grandiosidad absurda. Y, sin embargo, en la época en que empecé a leer sobre Nancy Cunard, notaba cómo muchas de las cosas que siempre había dado por descontadas comenzaban a desaparecer. Los procesos democráticos, los mecanismos de justicia e incluso la verdad estaban bajo una renovada amenaza. Mi país me parecía un lugar menos moderado y tranquilo de lo que solía pensar, y ciertos extremistas, recientemente envalentonados, tenían cada vez más fuerza en el espacio público. Las desigualdades económicas y de oportunidades se estaban haciendo mayores. La urgencia de hacer frente al cambio climático crecía clamorosamente. Resultaba difícil mantener la esperanza. Mucha gente se sentía aprisionada en un espacio mínimo, desesperada y furiosa.

No obstante, en cierto modo era conveniente que muchas cosas estuvieran claras. Era algo ante lo que reaccionar, una situación que proporcionaba cierto atractivo a la inflexible postura de Nancy y que incluso, tal vez, supusiera una especie de permiso. Yo recordaba una y otra vez una manifestación feminista a la que había ido unos años antes, cuando tenía veintiuno. Al terminar la marcha, fui a un parque con unos amigos; por lo general estábamos exultantes, pero uno de ellos nos echó un jarro de agua fría: la concurrencia de la que yo estaba tan orgullosa era más bien insignificante, opinó; había sido como predicar ante los ya convencidos. ¿Para qué servía semejante acto si todos los que habían participado en él estaban persuadidos desde el comienzo? En 2019 —un año en el que, aunque el derecho al aborto se había ampliado en Irlanda, la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los derechos humanos calificó la política sobre el aborto de Estados Unidos como «violencia de género contra las mujeres, sin duda alguna»[9] y el partido de extrema derecha Vox lograba un avance sin precedentes en España,[10] despertando el incómodo fantasma de Franco—, la respuesta que yo tendría que haber dado se estaba volviendo cada vez más clara. Mi yo de veintiún años se había manifestado para dar cuenta de su resistencia. No había nada que pudiera conseguirse intentando entender el punto de vista contra el que protestábamos (que la forma en que se vestían las mujeres podía provocar violaciones), pero se corría un gran riesgo al permitir que esa idea circulara por el mundo sin que nadie la cuestionara.

La expresión de Nancy «tomar partido» tiene un toque de inmadurez, tal vez precisamente porque remite a elegir equipo, a una mentalidad de patio de colegio. Lo prudente y justo, parece ser, es resistirse a esas lealtades facilonas y tratar de ver las «dos caras de cada historia»; de este modo, se da a entender que la verdad, o la superioridad moral, solo puede existir si no se elige ninguna de ellas. Y estaba cada vez más claro que la polarización sirve, sobre todo, a los extremos. En cualquier caso, la frase de Nancy tenía algo que me interpelaba. Sugería que el acto de tomar partido conlleva cierta fuerza; que hay momentos de los que depende la historia, en los que las matizaciones o las dudas (tal vez o mañana) tienen consecuencias nefastas, en los que resulta vital saber —y explicitar— de qué lado estamos.

Las peores épocas pueden dar una impresión de sencillez, y la guerra es precisamente la clase de aberración que acaba con la diversidad de opciones y solo permite elegir entre un bando u otro. Sin embargo, cuando Nancy y miles de extranjeros más actuaron de manera voluntaria a favor de la República española, hicieron públicas sus convicciones. Sus actos mostraron que las peores épocas también son momentos en los que surgen nuevas oportunidades: suponen una invitación a enarbolar nuestros principios, a sacarlos del contexto íntimo de nuestros pensamientos y conversaciones privadas, de lo que expresamos secretamente en las urnas, y convertirlos en factores decisivos en nuestra forma de vivir y comportarnos. Este es el motivo por el que este libro no habla de la experiencia de la guerra que tuvieron los españoles, sino de algunas personas que tuvieron la opción de no involucrarse y decidieron hacerlo.

Los escritores nos vienen bien para pensar las cosas a fondo. Me interesaba investigar el tema de la distancia crítica —la cuestión de si siempre es posible e, incluso, como había asumido intuitivamente, de si siempre es deseable— y no se me ocurrió nadie más apropiado para arrojar luz sobre este asunto que un escritor (o un intelectual) en tiempos de guerra. Sin embargo, hubo gente de todo tipo que entendió la guerra civil española como una pregunta, como una provocación que demandaba una respuesta. Miles de personas de todo el mundo hicieron trabajo voluntario a favor de la República, y algunas incluso viajaron a España para combatir o para ayudar a la causa republicana de alguna otra manera. Otros se pronunciaron haciendo campañas o recogiendo fondos. Martha Gellhorn se definió como «una testigo». Yo quería explorar también la experiencia de la gente cuyo compromiso la acercó al lugar donde se estaban desarrollando los acontecimientos.

Junto a ella, aparecen en este libro la comunista británica Nan Green y su marido, George, que dejaron a sus hijos para inscribirse como voluntarios en unidades médicas y militares de la España republicana. También está una joven enfermera afroamericana llamada Salaria Kea, que sentía que había sido llamada a colaborar allí. Asimismo, aparece una de los fotógrafos más audaces que contribuyeron a conservar la memoria de la guerra: Gerda Taro, una refugiada procedente de Alemania que consideraba la lucha contra el fascismo algo personal. Todos ellos dejaron sus relatos sobre el conflicto, por medio de imágenes o de textos, y al rastrear sus historias aprendí mucho sobre cómo se establecen los discursos históricos y sobre el hecho de que dejar una crónica de algo que ha pasado puede ser uno de los impulsos humanos más instintivos y cuestionados. Cuando me puse a investigar la historia de Salaria Kea, los acuerdos que había tenido que adoptar y los desafíos a los que había hecho frente esta joven me resultaron tan interesantes como las piezas que faltaban. Era una mujer de color considerada una radical desde el punto de vista político; era enfermera, no escritora. La suya era una voz que rara vez se escuchaba con agrado. Este libro expresa muchas de mis dudas y preguntas, pero en el caso de Salaria había tantas cosas que no estaban claras que me di cuenta de que solo podía contar su historia relatando sus actividades y sus propósitos, y dejando las preguntas sin contestar.

Se llama «rebeldes» a quienes, como Franco, emplearon la fuerza militar contra el Gobierno al que debían servir. Pero yo descubrí que todas las personas que decidí investigar encajaban mejor con la otra acepción de la palabra, la que se refiere a quienes «se oponen a la autoridad, al control o las convenciones».[11] Quería saber por qué les pareció que, con la situación de España, había llegado el momento de tomar partido. O, mejor dicho, quería saber cómo identificaron la guerra civil española como el momento para hacer algo en relación con el rumbo que estaba tomando el mundo en aquella época, y qué había significado para ellos, en la práctica, «tomar partido». Quería saber si Nancy realmente pensaba que el mero acto de declararse de un bando podía servir para algo, como sugirió cuando hizo aquel llamamiento urgente. Quería saber por qué lo había dirigido específicamente a «escritores y poetas».

La guerra civil española se recuerda con frecuencia por, y a través de, los escritores que hablaron de ella, y sobre todo los escritores extranjeros. De todas las derrotas de la historia, tal vez solo la de Troya ha estado tan bien cubierta por la literatura como la de la España republicana durante y tras la ascensión de Franco, que acabaría gobernando el país a lo largo de casi cuarenta años.[12] Innumerables novelas y libros de memorias, algunos de los cuales son las mejores obras de los mejores escritores de su generación, e infinidad de poemas, tanto brillantes como mediocres, han conservado el recuerdo de esta causa.

A medida que iba leyendo, empecé a pensar que la postura de los autores de estas obras decía algo sobre la naturaleza de la propia escritura. Me pareció muy significativo que todos los autores que aparecen en este libro se consideraran, estuviesen en su país o en el extranjero, forasteros. Si la no pertenencia era una parte fundamental de su identidad, tomar partido en la guerra de España simplemente ayudaba a que cristalizara una serie de apremiantes cuestiones sobre los objetivos y los privilegios de los escritores. La de 1930 fue una década en la que el arte se imbricó con la política, en la que los artistas mostraron una fuerte determinación a vincular íntimamente ambas cosas. Expuestos al trauma de la Gran Depresión, al insoslayable fenómeno de la Rusia soviética y a la propagación del fascismo, hubo periodistas y poetas que buscaron nuevos modos y nuevos materiales de trabajo. Los escritores se preguntaron cuáles eran sus obligaciones para con la sociedad y qué se podría lograr por medio del arte, y cuestionaron la vida intelectual para revelar su valor y sus limitaciones.

La lista de extranjeros que pasaron tiempo en España durante la guerra parece una nómina de las voces más célebres de la época: me imagino que, al pensar en la guerra civil española, a todos nos vienen a la memoria Ernest Hemingway y George Orwell, y tal vez también Stephen Spender, John Dos Passos y W. H. Auden. Si ahondamos un poco más, encontraremos muchos otros escritores, también mujeres, negros y autores que no escribían en inglés (aunque la riqueza de la literatura en lengua española excede el alcance de un libro interesado en el carácter extranjero de los escritores).[13] Viajaron allí porque, como dijo Martha Gellhorn, «sabíamos, simplemente sabíamos que España era el lugar en el que se podría detener al fascismo»,[14] o porque creían en el proyecto liberal de la República y querían observar de cerca la causa más popular de su tiempo, o incluso participar en ella. Les pareció que la historia pasaba por España y quisieron ir a su encuentro.

Nancy realizó tres largos viajes a España durante los tres años que duró la guerra; Martha fue dos veces en 1937 y después volvió en 1938. Sylvia y Josephine fueron menos: la primera estuvo dos veces con su pareja, la poeta Valentine Ackland; Josephine, solo una. Virginia no fue nunca. (Gerda Taro iba y venía, como hacían los reporteros; Salaria Kea y los Green pasaron en España largos periodos ininterrumpidos). Al escribir este libro, me he tomado la libertad de tomar la historia de cada vida que me parecía relevante y abandonarla cuando su desarrollo no me resultaba necesario. El libro no se centra en estas mujeres solo porque sean mujeres, sino porque ellas plantearon, por medio tanto de su obra como de su vida, las cuestiones que parecía que había que resolver. Lo cierto es que los hombres famosos no son lo único que hay que conocer sobre la guerra civil española.

Cuando Martha llegó a Madrid era una inquieta joven de veintiocho años. Allí comenzó su carrera, que consistiría en mostrar lo mejor y lo peor de la humanidad. A eso se dedicó durante el resto de su vida. Si para ella la llegada a España supuso el comienzo de algo, para Josephine Herbst, una radical de izquierdas que ya tenía bastante experiencia, la guerra representó una especie de final: la breve temporada que pasó en España fue inversamente proporcional a la importancia que tuvo para ella, ya que sus lealtades políticas se debilitaron y, desde su punto de vista, entonces concluyó una década marcada por la fe en la capacidad de cada individuo para cambiar las cosas. En la Barcelona anarquista de 1936, Sylvia y Valentine descubrirían la promesa de un futuro liberador que resultaba impensable en su país, donde su compromiso personal y político, en tanto comunistas y lesbianas, había supuesto «un exilio». Y luego, conteniéndose donde Nancy se había lanzado, estaba una vieja conocida pero nueva amiga de esta, Virginia Woolf, que hizo un gran esfuerzo para que la guerra no se entrometiera en su vida y no lo consiguió.

Cuando Nancy atacó el refugio de la «torre de marfil», estaba articulando un intenso debate sobre la vida de los escritores, un debate que continuó mientras se iban produciendo más y más reacciones a su llamamiento. En tanto santuario para pensar y crear, la torre de marfil les parecía esencial a algunos y un error moral a otros. Sin embargo, esa supuesta distinción entre la creación (o el trabajo académico) y el compromiso con el mundo «real» no basta para explicar por qué España significaba tanto para las escritoras que aparecen en este libro, ni por qué sirvió como fuente de inspiración para algunos de los mejores reportajes de Martha, por no mencionar su angustiada novela de 1940, A Stricken Field [Un campo golpeado]; o para algunos de los mejores pasajes de las memorias de Josephine, el género en el que mostró más talento; o para la novela de Sylvia Tras la muerte de don Juan, escrita en 1937, y los conmovedores poemas que Valentine y ella escribieron sobre esta época; o para la crónica modernista en la que trabajaría Nancy durante el resto de su vida, intentando expresar la materia superflua de la historia —el dolor y las preguntas y las protestas— en los numerosos poemas que escribió sobre «España, mi España». Pero a mí, la idea de la torre de marfil me llevó a plantearme otra pregunta que había formado parte de la vida y la obra de estas escritoras.

Como suele suceder, lo que descubrí al investigar más a fondo me sorprendió enormemente: muchas más personas se habían sentido inspiradas por el llamamiento de Nancy Cunard de lo que había imaginado. Había otros escritores con los que me topé en la guerra civil española, lejos de los territorios que yo les había asignado mentalmente, y aunque no los acompañé durante toda la contienda, me proporcionaron unas imágenes de aquel momento que me resultaron imprescindibles. La periodista Virginia Cowles, que era tan glamurosa y tenía tan buenos contactos como su amiga Martha Gellhorn —aunque tal vez fuese un poco más racional y equilibrada—, aportó un enfoque distinto del de Martha, sin tanta frustración y más objetivo. Un año después de que Nancy, Sylvia y Valentine viajaran a España por primera vez, llegó a Madrid el poeta y dramaturgo estadounidense Langston Hughes, que ya tenía experiencia en los conflictos que suponen la imbricación de la política y el arte. Los adolescentes rebeldes Esmond Romilly y Jessica Mitford (cuya carrera de escritora comenzó mucho mucho más tarde) vivieron en carne propia la profunda influencia que puede tener la política cuando se apartaron de sus familias para irse a España. La suya, en cualquier caso, fue una ruptura menos desgarradora que las que generó la Guerra Civil en algunas familias españolas. Jessica y sus (tristemente) célebres hermanas desarrollaron el sentido del humor para emplearlo como resistencia o refugio, es decir, para darle el uso que le pedía yo a la literatura.

«Nosotros [los escritores] —informaba imperiosamente Martha a sus colegas en 1937— tenemos la obligación de observar y comprender lo que pasa, de decir la verdad, de luchar constantemente para clarificar los hechos. Tenemos, en resumen, la labor vital de dar forma a la historia a medida que va sucediendo».[15] La historia formaba parte de las razones por las que la guerra civil española inspiró a los escritores, era uno de los motivos que los hizo pensar que tenían algo que ofrecer. Los reporteros hicieron un primer borrador, preservando con frecuencia recuerdos que serían suprimidos más adelante. Pero todos los que escribían tras lo que habían visto en España sentían que tenían la oportunidad de dirigirse al futuro. Al hacer crónicas de la contienda, enviaban mensajes a la posteridad y esbozaron lo que era la oposición al fascismo, aunque luego esa oposición fracasaría.

En cierto modo, la causa republicana se convirtió en una especie de cajón de sastre muy poco manejable: se convirtió en lo que cada individuo decidiera hacer de ella. La solidaridad consistía en identificar las formas en que un fenómeno como el fascismo no estaba confinado por las fronteras nacionales; consistía en encontrar causas comunes con personas que no se parecían a una, y eso en algunas ocasiones implicaba poner sobre la mesa las experiencias y causas propias. Esto me resultaba muy interesante, pero también perturbador. Parecía que se habían puesto en marcha los preliminares de un cambio significativo, pero también parecía que los intentos por promulgar la solidaridad conllevaban correr el riesgo de silenciar a los aliados que una había elegido.

Ninguna de las personas que aparecen en este libro quedó al margen del terrible golpe que sufrió la esperanza en la década de 1930 y los primeros años de la de 1940, pero todas encontraron alguna manera de comprometerse. En ellas descubrí un activismo con rostro humano. Una forma de vivir sus ideales que, sin duda, era una lucha —una lucha en la que no siempre se triunfaba y que ni siquiera se llevaba a cabo siempre bien— mediante la cual trataron de conjugar de una manera coherente lo que creían que podían ofrecerle al mundo y lo que creían que era lo correcto. Esa, me pareció, era una manera adecuada de vivir. Con ellas podía disfrutarse de la belleza y el amor y ciertas gratificaciones personales en el interior de un movimiento por el cambio político; todo formaba parte de su creencia en que dicho cambio daría lugar a un mundo mejor. La solidaridad podía basarse en los intereses comunes: eso era lo que hacía que el cambio pareciese viable. Podrían fracasar sin caer en la desesperanza. «Aunque mi visión de las cosas se ha vuelto sombría —escribió Josephine mucho después de la derrota de la República—, sigo pensando que es absolutamente necesario continuar, por cualquier vía posible, con el acoso y las protestas».[16] No siempre resulta fácil discernir las preguntas que nos plantea nuestro tiempo, o tal vez resulte demasiado fácil silenciarlas. Estas personas de las que voy a hablar se dieron cuenta de lo mucho que había en juego a finales de la década de 1930. Sus diversas aportaciones plantean preguntas espinosas sobre la solidaridad y el compañerismo que todavía siguen vigentes en la actualidad, pero también nos recuerdan que estas cosas existen y pueden ponerse en práctica.

Ahí estaba yo, dando vueltas a ciertas preguntas y con todos estos encuentros en el horizonte. Quería saber qué había supuesto tomar partido, y cómo lo habían hecho, y quería saber qué tenía que ver la escritura con eso. El motivo de Josephine para ir a España reverberaba décadas después: «Probablemente estuviese tratando de encontrar algunas respuestas a la confusión que había en mi cabeza».[17] A veces estamos buscando una manera de resolver una cuestión y acabamos escribiendo un libro.

PRELUDIOS

1935-1936

¿Dónde empezar?

Josephine Herbst llegó a Cuba con un pretexto falso, con numerosas acreditaciones de revistas moderadas para las que no escribiría y con la intención de unirse a la resistencia. Pero un elemento clave de cualquier movimiento clandestino de resistencia es que no resulta nada fácil de encontrar.

Se hacía pasar por una periodista que quería investigar la industria azucarera cubana, pero en realidad era una valiente cuentista y novelista con una reputación cada vez mayor, una mujer que narraba compulsivamente los traumas y las injusticias de su vida y su entorno con tanta impavidez que algunos de sus textos resultaban impublicables, que solo recientemente había hallado el verdadero sentido de todo ese material —el verdadero modo de darle un propósito—, pero que se había desviado de forma temporal de su camino al convertirse en una intrépida periodista comprometida desde el punto de vista político y todo lo de izquierdas que se podía ser. En realidad, estaba cumpliendo un encargo de la publicación marxista New Masses: tenía que escribir sobre los revolucionarios que se oponían a una dictadura inestable que, con la ayuda de un militar llamado Fulgencio Batista, se dedicaba a aplastar cualquier forma de disidencia. Si el mundo no fuese tan clamoroso, Josephine Herbst podría haber vuelto a las novelas que se suponía que debía escribir; pero ella pensaba que, sin el clamor del mundo, no habría novelas.

Tardó semanas en ganarse la confianza de la clandestinidad cubana de 1935; fueron semanas dedicadas a entrevistar a políticos locales y hombres de negocios norteamericanos, que estaban construyendo una imagen del país para servir a los intereses económicos de Estados Unidos. Incluso logró hablar con el mismísimo Batista, un hombre del que proféticamente dijo que «estaba dispuesto a instaurar una dictadura militar».[18] Mientras tanto buscaba una manera de llegar a una región montañosa llamada Realengo 18, donde se decía que los campesinos estaban resistiendo los intentos de las compañías azucareras por apoderarse de sus tierras. En un primer momento, sus contactos no la llevaron más allá de Santiago, donde los cuerpos llenos de cicatrices de los activistas que conoció explicaban con creces por qué se mostraban tan prudentes. Pero finalmente se organizó un viaje de cinco días a caballo, por «senderos que ascendían por la empinada falda de una montaña atravesando espesos bosques y junglas vírgenes donde crecían helechos y vides enmarañados como el cabello», que la llevó a «las laderas secretas de “Realengo 18”».

Se trataba de un lugar tan remoto que ella era la primera periodista extranjera que había llegado allí; sin embargo, la gente, armada y cordial, no parecía tener una sensación de aislamiento. «El distrito de Realengo es pequeño en comparación con Cuba, y Cuba es una isla minúscula —escribió—, pero en Realengo nadie se siente solo en la lucha por la libertad. Hablan todo el tiempo de lo que pasa en el mundo. Saben demasiado como para estar solos».

Estas ideas y estos contactos fueron importantes para Josephine. Durante los años previos, cuando había cubierto la radicalización de los granjeros estadounidenses en la época de la Gran Depresión, ya había señalado ciertas sorprendentes estrategias de cooperación. ¿Qué podía hacer que un blanco cuya familia tenía una granja desde hacía generaciones estableciera una causa común con el «empobrecido jornalero negro de Alabama»? «Nada, salvo la convicción de que su lucha contra la ruina masiva es la misma». La creación de alianzas adecuadas, pensaba ella, junto a la voluntad de luchar, podía suponer una solución no solo a la desigualdad económica, sino también al imperialismo y a los prejuicios raciales.

Todos esos contactos reaparecerían en su conciencia el Primero de Mayo, día Internacional del Trabajo, unas semanas después de su regreso de Cuba, cuando oyó a sus vecinos de Pennsylvania cantando el mismo himno izquierdista que había cantado ella en la oscuridad de la noche con sus anfitriones en las montañas. Lo cual quiere decir que quizá comenzara en Cuba, pero la historia no puede contarse sin hacer referencia a Estados Unidos y al «imperialismo yanqui», o a los aislados rebeldes que se consideran ciudadanos del mundo, o al recuerdo de ellos que apareció de repente la siguiente vez que Josephine fue a cubrir un encuentro de granjeros y la gente comenzó a cantar «La Internacional». Intentas contar la historia de un pueblo y todos los demás acuden en tropel.

Cuando Josephine regresó de las montañas a La Habana, la situación se había complicado considerablemente. Para protestar contra la represión de Batista se convocó una huelga general, que dio lugar a violentas medidas drásticas. Cuando ella estaba en el teatro, estalló una bomba fuera. La mayoría de la gente se quedó donde estaba, pero Josephine salió a toda prisa y encontró algunos charcos de sangre en la acera. Escribía sus artículos mientras se oían disparos por la calle, y después se las apañaba para enviarlos clandestinamente, ya que las autoridades habían limitado el correo. Se marchó pronto, incapaz de hacer nada más mientras sus contactos eran perseguidos y desaparecían.

Por suerte, un amigo suyo tenía un refugio no muy lejos de Cuba, en Cayo Hueso (Florida). Josephine pasó unos días recuperándose con Ernest Hemingway y después continuó viaje hasta Nueva York, donde tenía que hablar en un congreso de escritores.

Sobre el escenario del Mecca Temple, se dio cuenta de por qué la habían invitado y tuvo un ataque de pánico de última hora: era una gran reunión de escritores progresistas norteamericanos y se habían olvidado de llamar a una mujer para que participara en la noche inaugural. Esto era algo típico de las diversas actividades comunistas en las que había participado; ella les interesaba más por su perfil que por sus opiniones. En 1935, era, según escribiría su biógrafa muchos años más tarde, «una destacada dama» de la izquierda radical de la nación, cosa que en parte se debía a su trabajo y su reputación, y en parte a que su marido, John Herrmann, había dejado de lado la literatura para concentrarse en la organización del movimiento comunista.

Mientras la amenaza fascista en Europa, que Stalin observaba con recelo, dio lugar a una nueva ola de cooperación entre los distintos militantes de izquierdas —con frecuencia denominada Frente Popular—, los contactos políticos de Josephine empezaron a presentarla ante auditorios cada vez más numerosos. Pero ella odiaba a los «engreídos» que formaban parte de la «élite política neoyorquina» de izquierdas, que iba por ahí dándoles inflamados discursos a los huelguistas, de cuya vida no sabían nada en absoluto. Además, Josephine nunca había funcionado bien cuando le habían dicho cómo o qué escribir; en el Congreso de Escritores, en el que se había propuesto la fundación de una Liga de Escritores Estadounidenses, había comentado con unos amigos que deberían llamarla «Liga contra la Escritura Americana», ya que la calidad literaria de la organización, por lo visto, no era prioritaria. «Espero que no se me entienda mal —escribiría unos años más tarde, cuando resultaba peligroso admitir semejantes cosas—, fui todo lo de izquierdas que se puede ser», pero nunca se consideró una de «los fieles» (y no hay ninguna prueba de que llegara a unirse al Partido Comunista). Tal vez su escepticismo se notara: en un dibujo de los conferenciantes que participaron en el congreso se la ve, a sus cuarenta y tres años, con una expresión lúgubre en la cara y un amplio sombrero sin ningún encanto.

Sobre el escenario, habló sobre sus ancestros, que eran granjeros de Pennsylvania, y habló de Cuba. Habló de lo que realmente era importante: la resistencia y la revolución. Después se fue a casa, donde su marido había estado brevemente con su amante, lo cual generó una situación con los vecinos que a Josephine le resultaba bastante incómoda. Y había otras razones para no quedarse allí: estaba, por ejemplo, el acuciante problema que suponía Adolf Hitler.

Desde que había llegado al poder en 1933, las voces opositoras habían sido ominosamente silenciadas. El Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) había pasado a ser el único partido permitido por la ley; Dachau, el primer campo de concentración para presos políticos, ya llevaba dos años en funcionamiento. Las Leyes de Núremberg, que despojaban a los judíos alemanes de los derechos más básicos, se promulgarían en septiembre. Se decía que los nazis habían aplastado completamente a sus oponentes, y que, si nadie hacía frente a Hitler en su país, tampoco habría muchas ganas de plantarle cara en el ámbito internacional. Josephine logró que el New York Post le hiciera un encargo y se dirigió a Berlín.

Ir a Berlín suponía ciertos riesgos. Podía ser peligroso, y ella no tenía ninguna garantía de encontrar nada sobre lo que escribir. Algunos exiliados le habían dado varios contactos, haciéndole siempre alguna clase de advertencia: esas personas podrían haber desaparecido, o el hecho de que ella las señalase en un artículo podía hacer que desaparecieran.

En Alemania era verano y todo estaba pulcro y ordenado; era lo que las autoridades del país deseaban que pensara el mundo. «A simple vista —admitía Josephine—, las calles están limpias, los balcones están llenos de macetas rebosantes de flores, los niños hacen excursiones al campo cantando alegremente. Los eslóganes de la oposición han sido borrados de las paredes». Había un gran contraste con el Berlín presa del hambre y la agitación que ella había conocido en la década de 1920, cuando había pasado dos años allí. En aquel momento, Josephine se había sentido avergonzada de lo rica que era: sus dólares estadounidenses le proporcionaban una sensación de opulencia en esa ciudad duramente afectada por la inflación. En 1935, el contraste transmitía un mensaje de lo más contundente. Josephine percibió «un país cambiado y enfermo», un tanto reprimido. Al describir algunas características que supuestamente otorgaban su atractivo a las dictaduras, también mencionaba el precio que se pagaba por ellas: «En la superficie, todo parece muy alegre. Los niños montan en bicicleta por carreteras campestres. ¿Quién ve un campo de concentración? Sin embargo, el silencio se extiende sobre las zonas rurales […]. Ya no surgen conversaciones espontáneas».

Más adelante, escribiría sobre «ese toque cauteloso, precavido, muerto, que entumece a las masas alemanas en su vida cotidiana», apuntando a una característica que comparten los regímenes totalitarios de todas las épocas y todos los lugares: la desaparición de los espacios seguros para el pensamiento o el diálogo. (De lo que Josephine todavía no se dio cuenta fue de cómo sería el estalinismo, aunque el viaje que había hecho en 1930 a la Unión Soviética no le había generado ningún entusiasmo).

En Berlín se sentía acosada por el miedo, como le había pasado en Cuba y como, durante un tiempo, le pasaría en España. El valor que requería escribir esas crónicas no surgía de la falta de miedo, sino de una constante lucha contra él. Si vamos a su encuentro en la habitación de su hotel en La Habana, hallaremos a una mujer de mediana edad, con los ojos hinchados y medio loca, escribiendo un frenético torrente de vitriolo y súplicas al marido que se disponía a dejarla. Cuando su vida privada se derrumbó, Josephine se preguntó si estaba a la altura de aquellas tareas públicas: si sería capaz de hacer justicia a otras situaciones de emergencia mientras ella sufría tanto. Sus propios procesos mentales le daban tanto miedo como los muy reales peligros que implicaba investigar los abusos de las dictaduras. Ambos espacios eran aterradores.

En Berlín le escribió una carta a su vieja amiga Katherine Anne Porter. Sabía que era arriesgado escribir con demasiada libertad, y tuvo que hacer un esfuerzo de mentalización para reunir el valor necesario. «Todo muy tranquilo, amordazado, en realidad, pero ya hablaremos de eso cuando volvamos a vernos. Al principio tuve una depresión espantosa; incluso esta mañana sentí una especie de horror por estar sola que me llega hasta la médula. No estoy segura de poder llevar a cabo el trabajo que tengo que hacer aquí y no voy a asustarme si no lo hago. Por el momento, no voy a tener miedo de fracasar».[19]

Josephine había viajado a Alemania con la intención de escuchar atentamente y oír el sonido de la resistencia; con el tiempo llegó a captar algunos susurros. Organizó reuniones secretas, le hablaron de huelgas sofocadas y de trabajadores que asistían, desafiantes, a los funerales de sus camaradas asesinados; comenzó a recopilar chistes que expresaban el descontento con el régimen y se enteró de la existencia de folletos que la oposición lanzaba a la calle por los tubos de desagüe cuando llovía. Logró descubrir una resistencia que estaba oculta; no, como apunta su biógrafa, la de los aristócratas conservadores que serían conmemorados por su tardía intervención contra Hitler, sino la de las amas de casa en los autobuses, la de los trabajadores en las fábricas, la de los valientes repartidores de folletos y pintores de eslóganes. Escribió un reportaje que apareció en portada en el New York Post durante cinco días consecutivos. Lo titularon «Detrás de la esvástica».

*

Los valientes repartidores de folletos no nacen, se hacen. Cuando acababa de entrar en la veintena, Gerta Pohorylle —que se convertiría en Gerda Taro— prometió enviarle a su mejor amiga una lista con todos los detalles de los admiradores que tenía en Leipzig. Luego añadió una rápida advertencia, divertida y peligrosa: «Si es que los nazis no me matan [antes]».[20] Antes de que pasaran dos años, los nazis habían ganado las elecciones y tenían mayoría en el Reichstag. Eso fue en marzo de 1933. En abril hubo un boicot a los negocios de la población judía de Leipzig. En mayo quemaron libros. Para entonces, Gerda ya había sido arrestada.

En una foto muy conocida, sacada en 1934 o 1935, aparece sentada en un café de París, con la lengua fuera y guiñando un ojo con picardía. Tiene un aspecto tranquilo y anima al espectador a no tomarse las cosas demasiado en serio. Tal vez estuviese en uno de los locales de la orilla izquierda del Sena, que en aquella época estaban atestados de exiliados que racionaban los cafés que tomaban y discutían sobre política mientras disfrutaban de la amplia solidaridad existente entre los antifascistas. Al surgir un enemigo común, los izquierdistas habían obtenido un montón de nuevos aliados.

Gerda era una mujer pequeña —apenas superaba el metro cincuenta de estatura— y delgada. Llevaba su pelo rubio rojizo cortado a lo chico. Cuando a la gente no le caía bien, decía que era prepotente. Es cierto que conservaba la presencia de ánimo y la ambición de sus primeros años. No había dejado atrás su carácter alegre y esperanzado cuando se marchó de Alemania, pero en París había muchas formas en que la alegría y la esperanza podían malograrse.

La familia de Gerda procedía originalmente de Galitzia, una parte del Imperio austrohúngaro que en cierta época tuvo la población judía más numerosa del mundo. En el desmembramiento del imperio que siguió a la Primera Guerra Mundial, Galitzia pasó a formar parte de Polonia, de modo que muchas familias germanohablantes como la de Gerda se convirtieron en polacas. Pero la suya no; los Pohorylle se instalaron en Stuttgart, en Alemania. Era una familia amplia y próspera, de modo que Gerda, en su infancia, siempre fue bien vestida y recibió una buena educación. Gerda fue a una escuela prestigiosa donde destacó por su rendimiento, y después pasó un año en un colegio de élite en Suiza. Su dominio de diversas lenguas era sobresaliente. Era encantadora y sociable, y estaba perfectamente integrada en la burguesía local.

Con el desmoronamiento de la inestable República de Weimar, cuando la política alemana se radicalizó, esa vida le había empezado a parecer poco satisfactoria. A sus amigos no les interesaba la política. Tampoco eran judíos. A los diecinueve años, la familia de Gerda se mudó a Leipzig, tras el fracaso del negocio de su padre, y allí Gerda comenzó a relacionarse con judíos de tendencias izquierdistas. Era gente que comprendía lo que para ella significaba el creciente antisemitismo del país, cosa que sus antiguos amigos, por lo visto, no podían comprender.

«Cuando la conocías —recordaba una persona que formaba parte de su grupo de Leizpig—, la impresión inmediata que te causaba era la de alguien alegre, feliz, que disfrutaba de los placeres de la vida. Y era muy inteligente. No era una luchadora harapienta». Había muchas cosas que la entusiasmaban, según su novio: «Ir a fiestas, bailar hasta altas horas de la noche, cenar en restaurantes buenos, conocer gente nueva».[21] No es tanto que le interesara la política; es que la política se apoderó de su vida. En Leipzig comenzó a repartir folletos en contra de los nazis. Sus hermanos eran más audaces: en una ocasión, lanzaron los panfletos a la calle desde la azotea de unos grandes almacenes, generando un escándalo en el que al menos sesenta personas, incluida Gerda, fueron detenidas (sus hermanos lograron ocultarse justo a tiempo).

En la atestada celda en la que pasó dos semanas, Gerda se hizo notar por su provisión de cigarrillos, porque sabía cantar famosas canciones de jazz estadounidenses con la pronunciación correcta y porque tuvo una idea acerca de qué hacer con la campana que encontraron en la celda. Por la noche, las mujeres no podían dormir a causa de los gritos procedentes de la sección masculina; entonces hicieron sonar la campana sin parar hasta que cesaron las palizas que recibían sus compañeros varones.

Entretanto, los padres de Gerda decidieron emplear sus pasaportes polacos —aunque no se sintieran nada vinculados a Polonia— para acudir al cónsul de este país, que solicitó una explicación por el arresto. Gerda fue liberada, pero permaneció bajo vigilancia. Unos meses más tarde, antes de que concluyera 1933, se marchó a París sola.

En Francia dejaban entrar a los refugiados, pero estos no eran bienvenidos por todo el mundo, especialmente cuando su número comenzó a aumentar a buen ritmo. El país ofrecía un refugio seguro a las mujeres como ella, pero no podía saberse si sería un refugio permanente.

*

Si Josephine Herbst había escrito sobre macetas rebosantes de flores, Virginia Woolf, que recorrió Alemania en coche apenas unas semanas antes que ella, habló de una «dócil histeria»: una sensación igualmente siniestra de irrealidad, de amenaza oculta tras una imagen inmaculada y celestial. Había tenido una corazonada sobre cómo estarían las cosas allí: ella y su marido, que era judío, habían sido advertidos de que el viaje era arriesgado, y cuando Leonard desapareció en un edificio de la aduana alemana durante más tiempo del que ella había esperado, Virginia se asustó. Pero Leonard había querido ver con sus propios ojos cómo era el fascismo en acción. La «salvaje tontería» de aquella Alemania lo dejaba perplejo.[22] ¿Acaso personas como Virginia y él —personas inteligentes y reflexivas— podían tomársela en serio?

Pasaron tres días cruzando el país en coche, desde los Países Bajos hasta Austria. Hacía un tiempo glorioso, e iban como señores en su descapotable. Todo tenía un aire que recordaba a la reunión para tomar el té del Sombrerero Loco. Para empezar, llevaban a su mascota, una mona llamada Mitz, en el coche con ellos. Aunque el animal fascinaba a todo el mundo allá donde fueran, Virginia y Leonard se dieron cuenta de que el ambiente los estaba afectando. Se sentían aliviados cuando los oficiales sonreían a la pequeña simia. Virginia lo expresó así: «Nuestras espaldas comenzaron a encorvarse». Era una sensación que luego se fue volviendo rígida hasta convertirse en rabia.

Junto al Rin, un soleado día de mayo, de repente se encontraron en un mitin de Hermann Göring, aunque en el momento temieron encontrarse cara a cara con Hitler. Tras ver a los niños agitando banderas y sosteniendo pancartas que decían «Los judíos son nuestros enemigos», continuaron conduciendo, abatidos y humillados, hasta que su coche estuvo fuera del alcance de lo que Virginia llamaba «la dócil multitud histérica». La docilidad no implica inocuidad. Aunque no creyera que aquella gente actuara de un modo espontáneo, Virginia pensaba que su obediencia era peligrosa en sí misma: si la gente era dócil, tal vez fuese porque había dejado de pensar de una manera independiente. Claramente, la coerción que ejercía el ambiente también la afectó a ella: en las notas que tomó durante el viaje, apuntó que había levantado la mano en respuesta a la fascinación de la gente por Mitz. Esto haría que se planteara muchas preguntas. ¿Realmente había levantado la mano? ¿Había hecho el saludo fascista? ¿Era posible que, en aquel momento, asociara las bromas que hacía de vez en cuando sobre la nariz de Leonard con el odio que mostraban las pancartas? El fascismo le resultaba desagradable, pero lo mismo le pasaba, siempre lo había sabido, con el hecho de que su marido fuese judío.

Probablemente no sea casualidad que en 1935 Virginia recuperara su costumbre, instaurada a comienzos de esa década, de guardar recortes de periódicos en un álbum. Tras haber publicado La señora Dalloway, Al faro, Orlando y Las olas, Virginia, a los cincuenta y tres años, era una mujer que había alcanzado la eminencia intelectual y literaria, y era celebrada como una esfinge modernista. Había comenzado a pensar en tratar de llegar a un público más amplio. «¿Puede haber ancianas de gran categoría en el mundo de la literatura?», se preguntaba.[23] Porque, si podía haberlas, ella quería ser una.

En la década de 1930, mientras la perspectiva de la guerra iba pasando a formar parte cada vez con más fuerza de la vida cotidiana, Virginia comenzó a formular un mensaje que quería que se oyera. Las historias sobre prejuicios y opresión que se acumulaban en su álbum de recortes dieron lugar a los dos libros con que estuvo ocupada durante 1935. Uno, Los años, era una novela que sería su mayor éxito comercial hasta la fecha; el otro era un volumen extraño y delgado llamado Tres guineas que ella, en privado, consideraba un panfleto antifascista, pero que pocas veces fue aceptado como tal. Ahora que llevaba varios años inmersa en la novela, Virginia se estaba acercando a un terreno peligroso desde el punto de vista psicológico. Si quería ganar suficiente dinero para poder dedicarse a escribir el segundo libro, tendría que sobrevivir a la experiencia de escribir el primero.

*

El año 1935 también fue aquel en que Sylvia Townsend Warner y su pareja comenzaron a guardar recortes de periódicos. En su compilación hay prácticamente una entrada diaria sobre temas que van desde los terribles efectos de la pobreza y el desempleo en Inglaterra hasta las atrocidades que cometían los fascistas en el extranjero. Recopilaban los textos con gran rigor, e incluso añadieron un índice. Esto da la medida de su interés por el mundo, y también habla de sus actividades. En la vida de esta pareja había una pasión por la justicia social que alimentaba su trabajo, tanto el literario como el político.

Había pasado casi una década desde que Sylvia había publicado su primera y muy exitosa novela, Lolly Willowes, que trataba sobre una solterona que comenzaba a verse atraída por la brujería, y que había tenido críticas muy elogiosas a ambos lados del Atlántico. Entonces, Sylvia estaba inaugurando la treintena. Desde la muerte de su querido padre, que era maestro de escuela y había fomentado su inteligencia desde edades muy tempranas, había estado trabajando de editora musical en Londres. Era una mujer mentalmente rápida, morena y esbelta; llevaba gafas y tenía el pelo muy rizado, y poseía un gran talento para la conversación. Mientras que algunas de sus contemporáneas, como Nancy Cunard, se deleitaban con el modernismo (ambas habían publicado libros de poemas en 1925, el año antes de que saliera Lolly Willowes), el trabajo de Sylvia se basaba en el ambiente rural inglés y no mostraba ningún interés por la experimentación. Se sentía atraída hacia formas que su biógrafa describiría como «no simplemente tradicionales, sino casi anticuadas».[24] El carácter subversivo de Lolly Willowes, pues, al igual que el de su autora, quedaba más bien oculto. Sylvia no intentaba seducir a los lectores más excéntricos. Cuando Virginia Woolf le preguntó, en un almuerzo organizado para que las dos escritoras se conocieran, cómo sabía tanto sobre brujas, Sylvia le contó que ella era bruja. Sin embargo, por muy extravagante que nos parezca la magia de la pintoresca aldea que aparece en el libro, situada en la región de los Chilterns, hay algo cosmopolita y peligroso para la sociedad en una mujer que prefiere vender su alma al diablo antes que integrarse en una familia burguesa de clase media.

En la realidad no resultaba posible hacer un pacto con el diablo para eludir este destino, pero el hogar marcado por el lesbianismo y el comunismo que creó Sylvia en una zona rural del condado de Dorset, en la Inglaterra conservadora de aquellos años, era muy similar. En 1930, el radicalismo había entrado en su vida por medio de una despampanante joven de veinticuatro años llamada, muy apropiadamente, Valentine (su nombre original era Molly, pero se lo había cambiado).

Valentine era, y seguiría siendo, poco conocida como poeta. No había publicado demasiado. En contraste con la libresca infancia de Sylvia, la habían criado para que fuese una acaudalada mujer de la alta sociedad, aunque esperaban de ella que pudiera compensar, de algún modo, el hecho de que su padre no hubiese tenido hijos varones. Sabía disparar y prefería llevar pantalones; también había posado para Augustus John y Eric Gill. A los quince años la enviaron a París para completar su formación, y regresó enamorada de otra chica; su padre jamás le perdonó esa tendencia «antinatural». A los diecinueve se casó con un amigo homosexual en la catedral de Westminster mientras tenía una historia de amor con otra mujer. El matrimonio fue anulado antes de que pasara un año. Cuando conoció a Sylvia, Valentine se sentía triste e insegura, y ya mostraba su propensión a buscar alivio en el alcohol. Pero lo que la gente primero notaba de ella era su belleza extravagante y andrógina.

Fue Valentine quien llevó a Sylvia a comprometerse políticamente. En una ocasión, Sylvia le hizo una lista de las cosas que desde siempre habían provocado su ira —«sacerdotes con sus hábitos, el antisemitismo, el hombre blanco que es la carga que ha de llevar el hombre negro, los que están a favor de la guerra»—, pero para ella esto no era más que admitir una serie de «convicciones» que se habían «quedado en deseos no materializados. Tal vez esto no fuera suficiente».[25] En 1935 dieron el paso de afiliarse juntas al Partido Comunista Británico, que tenía una cantidad de miembros modesta pero creciente.

El mundo del partido era pequeño, y Sylvia se convirtió en una de las figuras intelectuales claves; poco después de su incorporación, ya se le encargaba que viajase al extranjero para unirse a las delegaciones de escritores que debatían sobre la paz y el fascismo. Sylvia tenía todos los rasgos dominantes y las capacidades intimidatorias de las mujeres del Women’s Institute de las que ella misma se burlaba con mucho encanto en los relatos que publicaba en el New Yorker, aunque tenía tendencia a salirse con la suya en causas muy diferentes. La pareja se dedicó a organizar su comunidad local (lo cual fue un éxito moderado), a escribir a los periódicos, a vender el Daily Worker y a pegar carteles que atacaban a la Unión Británica de Fascistas. Valentine adquirió una multicopista con la que creó diversos folletos y boletines; también contaba con un MG Midget verde en el que llevaba a los aldeanos a los colegios electorales y a las manifestaciones, actividad que le quitaba bastante tiempo, ya que el coche era de solo dos plazas. Sylvia descubrió que tenía un gran talento para acosar a la gente por medio de preguntas. Su casa —aunque era húmeda y nada lujosa, y se hallaba abandonada en mitad del campo— se convirtió en un núcleo de la comunidad y del activismo local; antes de que pasara mucho tiempo, Sylvia ya amenazaba con «hacer que pongan un cartel que diga: “Por aquí se va al Descanso de los Viejos Comunistas”». (Mucho más tarde, Nancy Cunard fue una de los radicales que se tomaron un descanso allí). Lo cierto es que no era necesario. Desde el principio, estuvieron vigiladas por la policía, aunque, hay que decirlo, de un modo bastante ineficaz. «Su principal ocupación —observaba con perplejidad el informe de la policía local— parece ser escribir historias».[26]

Ambas colaboraban con la Left Review, una revista creada en 1934 ante la propagación de la extrema derecha, y eran miembros fundadores del grupo local de escritores y lectores del Club del Libro de Izquierdas. (El Club del Libro de Izquierdas, que era exactamente lo que su nombre indica, tenía nada menos que sesenta mil miembros a finales de la década de 1930, cosa que demuestra la existencia de un público deseoso de tomar partido en el debate intelectual y político). Su hogar también funcionaba como una biblioteca: prestaban libros con la intención de reclutar nuevos miembros para la causa, porque la literatura era su forma de llegar a la gente. Sylvia estaba desarrollando unas ideas muy firmes sobre la clase de escritura que importaba, recomendaba a autores que rechazaban «el cenagal del arte por el arte» y preferían «una base mejor, la de poner el arte al servicio del ser humano». Sus propias novelas ahora traslucían unos objetivos que eran inseparables de sus ideales. «Por muy hechizada que esté su pluma —escribió un amigo y colega escritor—, y por muy hechizante que resulte, ella vivía completamente inmersa en un mundo sin ambigüedades, en el que el único deber consiste en tomar partido. Los libros, al igual que los autores, son siempre partidistas».

El Partido Comunista las había atraído, diría Sylvia más tarde, porque era la única formación política que parecía estar haciendo algo. Teniendo en cuenta lo que se estaba acumulando en los álbumes, daba la impresión de que era imprescindible hacer algo. La situación también hacía que las opciones fuesen más sencillas. «Para todos los que piensan y sienten, la decisión está entre el fascismo y el socialismo», escribió Sylvia. El desprecio de Hitler por los derechos individuales no podía «conducir más que a la destrucción».[27]

*

Nan Green estaba de acuerdo. Por eso una podía encontrársela vendiendo el Daily Worker cualquier tarde frente a la estación de Russell Square: una figura aseada, enérgica, con el pelo oscuro y corto, tratando de colocar su producto junto a una añosa prostituta y un hombre que tenía un puesto de castañas.

El marido de Nan, George, era chelista. Cuando se casaron, él se ganaba la vida acompañando películas mudas en el cine, pero se quedó sin trabajo de un día para otro con la llegada del cine sonoro a Mánchester. El primer hijo de Nan nació en 1931, en medio de la Gran Depresión; el segundo llegó al año siguiente, mientras George se encontraba en Londres buscando trabajo. Cuando se instaló con él en el apartamento que había encontrado en Hampstead, Nan estaba enferma y los dos niños padecían tosferina. Fueron unos días terribles para ella: estaba agotada, y alimentar a los niños, tenerlos limpios y conservarlos con vida le suponía un esfuerzo enorme; y, además, era pobre y su casera la trataba de un modo sumamente hostil.

Nan solo tenía veintisiete años cuando se mudaron a Londres, pero para entonces ya había tenido muchos trabajos monótonos y deprimentes. En 1928, el año en que el derecho al voto se extendió a las mujeres mayores de veintiún años, había tenido un jefe que le había ordenado que se asegurara de que ninguna de sus compañeras votara al Partido Laborista. Intrigada, había ido a visitar la sede local de este partido y había acabado afiliándose. Pero en Hampstead le pareció que la rama local estaba llena de intelectuales condescendientes, cosa que hacía que se ahondara su nuevo sentimiento de soledad. Entonces, George se hizo con un ejemplar de La lucha por el poder, de John Strachey, que era el libro que estaba leyendo todo el que tuviera algún interés por la política. Lo leyeron al mismo tiempo, con mucho entusiasmo, George durante el día y Nan por la noche. Para ellos, como para tantos otros, este libro supuso un viraje hacia el comunismo.

Años antes, Nan había trabajado para una compañía de seguros, calculando las indemnizaciones que debían recibir quienes sufrían heridas o morían en accidentes industriales, y no había podido olvidar los ridículos precios que se ponía a las vidas de algunas personas. La experiencia le había enseñado todo lo que necesitaba saber sobre la falta de protección que aquejaba a la mayoría de la gente, y sobre el hecho de que ciertos cuerpos y ciertas mentes eran prescindibles: estaban ahí para que los empleadores los exprimieran y los desecharan. George y Nan se afiliaron al Partido Comunista y comenzaron a realizar la misma clase de actividades que tenían tan ocupadas a Sylvia y Valentine: repartían folletos, ideaban eslóganes, pegaban pósteres y organizaban reuniones.

A los Green les parecía que la democracia liberal estaba anticuada y que fallaba a la ciudadanía. El desempleo había dejado a amplios sectores de la población británica en la pobreza, pero ningún Gobierno parecía estar a la altura del desafío que suponía rescatarlos. Había una urgente necesidad de cambio, sin embargo, algunas de las soluciones que se proponían eran de lo más alarmantes. Cuando Nan salía a la calle,

Libros

Libros Novela romántica

Novela romántica Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela literaria

Novela literaria Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Ficción femenina

Ficción femenina Ocio (juvenil)

Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar

Autoconocimiento y bienestar Historias reales

Historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Activismo

Activismo Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Cómic

Cómic Novela gráfica

Novela gráfica Libros ilustrados

Libros ilustrados Cómic infantil

Cómic infantil Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de autor

Cómic de autor Cómic de humor

Cómic de humor Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómics de influencers

Cómics de influencers Manga

Manga Biografías y memorias

Biografías y memorias Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia True Crime

True Crime Autoayuda

Autoayuda Religión y espiritualidad

Religión y espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Libros de psicología

Libros de psicología Salud de la mujer

Salud de la mujer Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo

Bolsillo Ebooks

Ebooks Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Revista lengua

Revista lengua Blog Recomendaciones

Blog Recomendaciones Clubs de lectura

Clubs de lectura Penguinkids

Penguinkids Tienda: España

Tienda: España