PRÓLOGO

José Enrique Ruiz-Domènec

Las preguntas relativas a la gestación de una biografía no suelen tener respuestas, pero este libro de Peter Brown sobre Agustín de Hipona es una de las pocas excepciones. La resonancia obtenida por la edición de 1967 (publicada en español en 1970 por Revista de Occidente) le condujo al autor a fijar el itinerario de la escritura en la reedición de 1999 (publicada en español por Acento en 2001) bajo el formato de un epílogo en dos partes. Este epílogo, donde el autor se encuentra con el joven que escribió el libro, aúna el rigor expositivo de las críticas recibidas y la implosión de significado de las investigaciones sobre la Antigüedad tardía realizadas por él durante los siguientes treinta y dos años. En todo caso, veo en este ejercicio de rememoración un encomio a la entrevista de 1925 que, con el título «Abierta a la vida, abierta al mundo», se hizo a Thomas Mann a propósito de su novela La montaña mágica; y también a lo planteado por Umberto Eco en Apostillas a El nombre de la rosa.

Saber cómo se escribió Agustín de Hipona, por tanto, no exige un rastreo en las hemerotecas, sino que llega directamente al lector de la mano del propio autor. Una peculiaridad más de este libro que ha marcado a varias generaciones de historiadores, incluida la mía.

En abril de 1975, le pregunté a Jean Pépin en Spoleto, Umbría, tras haber debatido con él por la mañana sobre su ponencia dedicada a la mística de Juan Escoto Erígena: ¿por qué en su estudio sobre Agustín publicado en el volumen primero de la Historia de la filosofía, dirigida por François Chatelet, no citaba el libro de Peter Brown? La reacción del sabio francés fue inicialmente una mueca de sorpresa, como si el asunto no fuera con él; al insistirle, como solía hacer en aquellos años con espíritu combativo, dejó a un lado la pose erudita y decidió hablar. Las razones, decía (me dijo entonces), eran que, en el libro de Peter Brown, se consideraba por separado la filosofía y la teología; algo que, en su opinión, no respondía al espíritu agustiniano y que dificultaba fijar la línea argumental en torno a la cual Agustín organizó todo o casi todo su pensamiento: la idea de orden. El reproche de Pépin era algo habitual en esos años, pero resultaba excesivo, al menos para mí, sobre todo cuando sugirió que el tono altamente novelado del texto cargaba innecesariamente de ficción la biografía; e insistió, al notar mi escasa complicidad con la explicación, que él hubiera preferido un libro más académico. Y añadió, para dar por finalizada la charla, que debíamos tener presente la clamorosa ausencia del análisis del pensamiento de Agustín realizado por el maestro de medievalistas Étienne Gilson; sin olvidar que —musitó, mientras me extendía la mano a modo de despedida— la biografía de Agustín realizada por Brown exhala un entusiasmo por los factores subjetivos inadecuado en un libro sobre el mundo antiguo.

De ese encuentro con Pépin, hace medio siglo. Eran los tiempos en que los jóvenes como yo acudíamos a los centros de alta investigación esperando recibir respuestas a las preguntas con las que afrontábamos el estudio del pasado. Queríamos saber si las ideas individuales se encarnaban en la sensibilidad y la mentalidad colectica de la sociedad, según propuso Lucien Febvre al escribir sobre Lutero como ejemplo de un destino colectivo. Y eso era así porque los combates por la historia se centraban en hallar testigos que captaran los misterios escondidos en expresiones como las del salmo 16 invocando a Dios: «Escóndeme bajo la sombra de tus alas». Eran unos años en los que vivíamos en vilo por las vicisitudes personales de hombres como Agustín, Jerónimo y otros padres de la Iglesia, cuya existencia estuvo marcada por la sensación de crisis de la cultura clásica. En suma, esa fue la atmósfera intelectual en la que, entre 1961 y 1967, Peter Brown desarrolló su investigación en la Biblioteca de la Universidad de Oxford: unos años en los que los estudios sobre el mundo romano reclamaban un cambio de perspectiva. Entre otros historiadores, lo proponía Paul Veyne, desde la universidad de Aixen-Provence, exigiendo una mirada nueva sobre el valor del evergetismo, la expresión de una conducta del regalo capaz por sí sola de sostener el ambiente festivo del pan y el circo.

Al considerar mi encuentro con Jean Pépin en Spoleto retengo dos hechos clave: primero, que la pregunta que le hice sobre la biografía de Peter Brown quedó sin respuesta; y segundo, que la frialdad mostrada hacia el libro no empañó mi voluntad de situar a Brown como un referente a la hora de explicar el paso del mundo antiguo al mundo medieval a mis alumnos de la universidad. Incluso diría algo más: me exigió decidir que, si ese periodo de la historia no respondía a la melancólica decadencia y caída del Imperio romano propuesta por Edward Gibbon, era preciso ahondar en la figura y en la obra de Agustín para elucidar los detalles de unos siglos que se vivieron como la etapa terminal de una cultura literaria y artística. En todo caso, en los años sesenta, como en nuestros días tras los estudios de Peter Heather sobre el modo de restaurar la herencia romana por Justiniano o Carlomagno, ha quedado en el aire una cuestión relevante: ¿por qué es Agustín y no Casiodoro o Severino de Nórico quien fija la etapa final del mundo antiguo? Eso me lleva de nuevo al clamor de Pépin (en esencia: ¿por qué Peter Brown no enlazó filosofía y teología?) como si expresara con él la molestia de ver cómo se resta importancia a los elementos serios de la historia de esos siglos y se los sacrifica a favor de debates cristológicos que, por su reiteración, se califican de «discusiones bizantinas». Por eso, con la cautela exigida tras leer los estudios de Patricia Cox y Aviad Kleinberg sobre el papel de los santos en la formación de Europa, me pregunto hoy, julio de 2025, si seguir paso a paso la vida de Agustín es la forma más idónea de aproximarse al mundo antiguo en los años de las migraciones de los pueblos germánicos.

Yo guardo, de mis lecturas del curso 1965-1966, las notas del libro de Henri-Irénée Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique (que había sido su tesis doctoral), publicado en 1938 por la editorial De Boccard. El libro me lo aconsejó leer (a decir verdad, me lo regaló con tal fin) el compositor granadino pero afincado en París Antonio Ruiz Pipó, al que le gustaba Marrou quizá por su pasión por la música o por su compromiso con la résistance durante la ocupación nazi de Francia. No me detendré en el efecto de su lectura; solamente diré la ayuda que me supuso para conocer las raíces históricas del agustinismo político presente por entonces en el personalismo comunitario de Emmanuel Mounier y en la apertura al mundo de los eretici en los ambientes católicos de Roma con Raffaello Morghen en calidad de presidente del Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Pues en esos años me interesé más por ajustar las ideas de Marrou sobre el fin de la cultura antigua a las lecturas que iba haciendo de Mijaíl Rostóvtsev, A.H.M. Jones y Santo Mazzarino. Pero entonces llegó a mis manos el libro de Peter Brown sobre Agustín, en la edición de Revista de Occidente de 1970. Con su lectura empezó todo, al menos para mí, ya que este libro ponía punto final a la interpretación de la historia del Bajo Imperio romano a la vieja usanza, por completo sentimental, debido a la convicción de estar ante una de las mayores calamidades de la humanidad. Eso es lo que quiero explicar ahora.

EL TEXTO DE 1967

Agustín de Hipona es un libro que narra la historia de un joven maniqueo inclinado a la cancelación del pasado (lo que hoy podría calificarse de progresista), cuya llegada a Roma en el año 382, desde la agitada ciudad portuaria de Cartago, aunque había nacido en la númida Tagaste, coincide con los debates acerca del neoplatonismo en los círculos en los que destacaba Símaco, un ferviente entusiasta de la sabiduría. Su breve estancia (menos de un año) en lo que comenzaba a llamarse la Ciudad Eterna se desarrolla lenta y dolorosamente, con el deseo de dejar de lado el autodidactismo, pero fue inútil. Su dificultad con el griego y su recelo de las formas de acercarse desafiante a los referentes filosóficos y teológicos de las academias le crea una desazón que expresará luego en las Confesiones como azote de una enfermedad. Mayores son las esperanzas en el encuentro con el obispo Ambrosio, el más sabio entre todos los hombres de la Iglesia, como dijo el diácono Paulino al escribir su vida. Lo que sucedió a continuación tiene interés.

En Milán, Agustín empieza una segunda fase de su vida intelectual, y descubre que del obispo Ambrosio puede aprender en pocos meses más de lo que había hecho hasta entonces en años. Para un pensador de cultura latina de finales del siglo IV, la pastoral es el mejor camino; de pronto, las aporías platónicas se resuelven sin grandes complicaciones, los nudos intratables de la patrística griega, en especial las de los tres capadocios Gregorio Nacianceno, Basilio de Cesarea y su hermano Gregorio de Nisa, se aflojan, y Agustín encuentra la clave haciendo que la pastoral oriente su filosofía y su teología.

A finales del año 386, con el fin de asentar la pastoral, Agustín se adentra en la lectura de los textos platónicos a la estela de Ambrosio mediante la ayuda híspida pero enormemente eficaz de Simpliciano. Emprende así el camino correcto para aprender filosofía y teología de un hombre dispuesto a servirse de ellas para mayor gloria de la Iglesia católica. Recurre para hacerlo al otium liberale, el retiro a un lugar (en su caso, una elegante villa siciliana) que le permite, por unos cuantos meses, tomar distancia de la atmósfera inflamable de esos años con los godos, vencedores en la batalla de Adrianópolis del 378, merodeando por las orillas del Danubio. Hay mucha información sobre Agustín en ese periodo de su vida, que para él son los años previos a ingresar en el sacerdocio en el 391; hay incluso muchos datos asociados a la violencia y a las vacaciones de los privilegiados; en cambio, hay pocos sobre las certezas de las transformaciones que se iban produciendo en el interior de su alma, cada vez más atraída por la moral de los vulnerables. Los datos y los comentarios sobre los sermones y las cartas de esos años se suceden desordenados, lo que dificulta la cronología de estos trascendentales documentos. Con todo, fue por entonces cuando afronta la definición del mal y la necesidad de revisar su pasado maniqueo: ¿de olvidarlo, como dicen sus adversarios? Hace una pausa, clave en este momento, para él y para su numerosa feligresía, y se dispone a afrontar los caminos de la carne, es decir, el peso del cuerpo sobre el alma de un cristiano veraz. Deja de ser el joven egoísta que recorría las calles de Cartago para desesperación de su madre Mónica y se pregunta por un hecho clave del cristianismo primitivo: la renuncia sexual, incluso en el interior del matrimonio. ¿No está aquí el punto de partida que llevó a Peter Brown a escribir en los años ochenta su celebrado libro El cuerpo y la sociedad. Los cristianos y la renuncia sexual?

Basta esta indicación del efecto de Agustín de Hipona en el devenir de Peter Brown como intérprete del mundo antiguo para recordar la importancia que tienen los estudios sobre la cronología de los sermones de Agustín, pues los primeros se dedican a combatir los elementos ingobernables de la conducta humana, vale decir el sexo. Y de ese modo avanza en lo que más tarde entenderá como el sentido del orden, cuyo resultado es el famoso efecto de las ideas de Agustín en la conciencia política de los emperadores valentinianos. Aquí vemos a la apologética en plena acción, empleando argumentos en la defensa del cristianismo católico como la religión verdadera frente a los donatistas, a los seguidores de Pelagio o de Prisciliano o a los círculos politeístas de las familias romanas como la del senador Acilio Sibidio.

La apologética de Agustín, purificante y protréptica, es un derroche de subjetividad. Según Peter Brown, fue en ese momento, hacia el 397, cuando Agustín decidió escribir una autobiografía. Los motivos de afrontar Confesiones sobre su vida, tras ser nombrado obispo, resultan difusos; aunque el libro parece impulsado por la necesidad de ver cómo el pasado marca el presente y define el futuro: un planteamiento por lo demás muy agustiniano. ¿También un plan deliberado? El hecho de reconocer la verdad ante testigos es un indicio de la intencionalidad pastoral de un texto autobiográfico fuerte, intenso y melancólico. A través de él, Peter Brown sitúa a Agustín ante sus responsabilidades como obispo de la ciudad númida de Hipona (hoy Annaba, en Argelia).

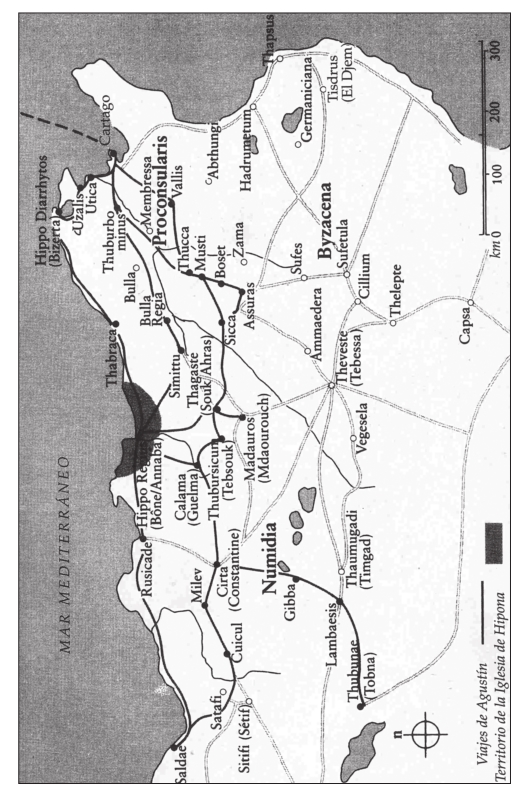

El peso de la geografía de África es un elemento clave en Agustín de Hipona, pues el nuevo obispo desfila majestuosamente por las calles de una ciudad donde abunda una especie de lirismo sobre los viejos tiempos en los que cobijó a su mayor gloria, el historiador Suetonio, el de los Doce Césares. Este momento de la vida de Agustín, aparece especialmente bien resumido: se trata de describir con detalle cómo un obispo católico se enfrenta al trabajo administrativo sin dejar de lado la misión pastoral. Se nos presenta así como el impulsor de un modelo de conducta para remendar las heridas psíquicas de una gente que vivía entre el miedo y la disipación: son acciones pastorales perfectas; liberan las dudas. Una tarea que acaba por orientar su libro más importante, La ciudad de Dios, con el que espera evitar el falseamiento de la experiencia humana. La firmeza de Peter Brown en estas páginas de la biografía no reside en la hermenéutica procedente de Marrou, sino en sus ideas sobre la vulnerabilidad del cristianismo primitivo, así como en su convicción de que Agustín escribe una obra apologética sin ser dogmática con verdadera elocuencia.

Sin embargo, es verdad que Peter Brown sigue de cerca a Agustín a medida que va descubriendo que su pensamiento madura con el paso de los años, siendo, como ya se sabía desde el periodo milanés, uno de los pocos padres de la Iglesia capaces de orientar a las personas adultas: es un desglose de las acciones de un obispo atento a la sucesión de acontecimientos que definen su época; y esto conviene saberlo porque refleja la trayectoria del propio Peter Brown. En Agustín de Hipona describe los fenómenos externos que afectan a la vida del biografiado, pero no así el marco mundial en el que se mueve, que deja para el libro El mundo de la Antigüedad tardía (lo más pertinente es leerlo en la edición de Taurus de 2021). En esta decisión Peter Brown resulta muy moderno, pues asume el estudio de la autoconciencia desde las circunstancias del personaje. Y de este modo recupera la idea del mundo vital para sacar a la luz las tensiones emocionales de Agustín, al modo como Jesús había arrancado los pecados de la humanidad. Es el mismo camino con el que emprendió años después la revelación de las tribulaciones de los jóvenes romanos de los siglos IV y V.

Los jóvenes que aparecen descritos en su ensayo Por el ojo de una aguja son, en su mayoría, fervorosos creyentes católicos que rechazan la riqueza, y después, con igual o mayor ardor, se vuelven contra las sectas donatistas y los restos de cultura pagana, algunos incluso sueñan con el martirio en los días que los godos de Alarico I tienen sitiada Roma (a la que saquean en el 410) y los vándalos, con Genserico al frente, llegan a África desde Hispania a través del hoy llamado estrecho de Gibraltar y terminan por saquear (y destruir) Hipona. Para Agustín son los años de su enfrentamiento con Juliano de Eclana. Es por eso que las anotaciones de este capítulo de la biografía me han hecho pensar en el Peter Brown interesado por el arbitraje de los santos en línea con los trabajos de Sofía Boesch Gajano. Por tanto, la presencia de Juliano no es un elemento trivial en la biografía de Agustín: tiene el valor de situar al biografiado en una situación límite de su vida, cuando se implica en la lucha contra los donatistas y contra los vándalos. Así, resulta enormemente llamativo ver el modo que el viejo obispo tiene de afrontar, el modo de un acalorado apologeta, las invectivas contra él de un joven altanero de familia acomodada. Cierto que el debate sobre la doctrina de Pelagio está detrás de esta larga trifulca, aunque a Agustín lo que más le molestaba es que le llamara insistentemente «el púnico». Porque él era natural de Tagaste, ciudad en la que ciertamente se hablaba la variante occidental del fenicio, pero también era el autor de La ciudad de Dios, cuyo título en latín ilustra que se trata de un libro sobre los efectos de la experiencia que cambia la percepción sobre el pasado y el futuro de Roma. De civitae Dei es, de este modo, una guía para afrontar la grave crisis política de comienzos del siglo V (el saqueo de Roma del 410 es un elemento entre otros muchos), como se supo en la corte de Rávena, en particular por la siempre sutil Gala Placidia, madre de Valentiniano III, el emperador destinado a enfrentarse a las intrigas que ponen fin al Imperio de Occidente en el 476, cuando fue destronado el niño Rómulo Augústulo por el hérulo Odoacro.

Agustín se obliga a buscar una salida a esa crisis política y lo hace con el argumento de que la gloria no está en la memoria de los orígenes de la ciudad de Roma (Ab urbe condita, había escrito Tito Livio para el emperador Octavio Augusto), sino en el cielo, el Reino de Dios. Vemos aquí una invitación a que los ciudadanos consideren la vida en el más allá como la única verdadera. Defiende su cristianismo católico frente a la nostalgia de los filósofos paganos. Y esta actitud beligerante pero sincera de su biografiado le permite a Peter Brown zanjar de una vez el tópico sobre la caída y decadencia del Imperio romano como el atroz final de una cultura literaria y artística. Y esto nos hace valorar el mayor y más sencillo mensaje de Agustín de Hipona: que convence a sus críticos que, sin estar de acuerdo con él, le consideran un historiador culto, inteligente e imaginativo, alguien capaz de ofrecer respuestas sobre un periodo de la historia cercano a los problemas de la cultura del último tercio del siglo XX. Cuando Peter Brown describe la cristianización como un fenómeno de larga duración que se extiende por el Mediterráneo entre los siglos II y VII, es consciente que acaba de dar entrada al estudio de la Antigüedad tardía.

La larga duración contribuyó a asentar sus ideas, ya que comparte con ellas la claridad que le permite asegurar que «ciertos rasgos del mundo mediterráneo permanecieron sorprendentemente constantes a lo largo de siglos». Peter Brown propone una nueva lectura sobre la época que se extiende desde Marco Aurelio hasta Justiniano porque no se cohíbe ni se contiene ante los partidarios de la caída y decadencia del Imperio romano. La experiencia de escribir la biografía de Agustín de Hipona contribuyó a convertirle en el historiador comprometido que es. Y no de forma rutinaria. Hay magia y gallardía en sus argumentos. Muchos lectores lo adoran porque deja claro siempre que puede que nunca haya tenido dudas de que ese camino es el correcto. Si sus trabajos sobre el cuerpo y la sociedad o sobre el sentido de la riqueza tuvieron éxito lejos del mundo académico, fue porque finalmente se le reconoció el esfuerzo intelectual en el método de aproximación a realidades poco estudiadas de la sociedad en la Antigüedad tardía, con lo que gradualmente fue sustituyendo los métodos con los que se había educado en Oxford bajo la tutela de Arnaldo Momigliano por otros que él mismo forjó en la Universidad de California desde 1978; y lo hizo lidiando con el interés entre los estudiantes de las obras del profesor de Yale Ramsay MacMullen. Esta renovación metodológica se vio avivada en las conferencias de 1982 en el Collège de France a iniciativa de Paul Veyne. En ellas ajustó realmente su método de estudio a un público interesado en los textos patrísticos de los que hablaba Michel Foucault en los cursos sobre historia de la sexualidad. Para facilitar esa tarea se promovió en 1983 la traducción por la editorial Gallimard de The Making of Late Antiquity con un título ajustado al reconocimiento que querían hacerle: Genèse de l’Antiquité tardive, que contiene, como era de esperar, un sugestivo préface de Paul Veyne, donde podemos leer: «La parenté avec le méthode historique de Michel Foucault est évident et ce n’est pas par hasard que les deus hommes, réunis par leur enseignement à Berkeley, se son connus et appréciés». Lo cual le llevó a ser invitado en 1985 a participar en una Historia de la vida privada dirigida por Philippe Ariès y Georges Duby. Allí aparece en el volumen primero junto a Paul Veyne, al que se le encarga el Imperio romano y a él, cómo no, la Antigüedad tardía.

¿Qué puede proponer a los lectores de esta magna obra editorial un historiador convencido de hacer una nueva historia de larga duración entre la Antigüedad y la Edad Media? Severamente, y en una frase que condensa todo su trabajo: «Seguir la naturaleza de las transformaciones iniciadas con el hombre cívico de la época antoniana y finalizadas con el buen cristiano de la Iglesia católica medieval de Occidente». A partir de este trabajo todo fue sobre ruedas. Peter Brown encontró tiempo y reconocimiento para hacer de sus ideas un argumento historiográfico y así, mientras Ramsay MacMullen, desde Yale, proponía en su Corruption and the Decline of Rome de 1988 el análisis del daño infligido a la cultura por la corrupción de las élites y Averil Cameron, desde Oxford, insistía en el discurso cristiano, él preparaba desde Princeton, por encargo de Jacques Le Goff para la colección Hacer Europa, el volumen La formación de la Europa cristiana publicado en 1995, con un marco cronológico que sorprendió a más de uno: universalismo y diversidad, 200-1000.

Había necesitado tiempo y reconocimiento para proponer un esquema interpretativo nuevo sobre el mundo antiguo tardío. Entonces le llegó la invitación de reeditar Agustín de Hipona. Peter Brown la aceptó y, como siempre, acertó. No fue una decisión fácil. De entrada, se preguntó si debía ser reeditado sin más un libro de juventud a fin de admitir el efecto de su obra en su vida. Sobre todo, se planteó si aún estaban vivas sus certezas sobre el hecho de que la experiencia de Agustín podía explicar una época convulsa como fue el tránsito del siglo IV al siglo V. Los responsables de University of California Press insistieron en el interés de mantener intacto su texto de los años sesenta. Imagino que a Peter Brown le sorprendió esa decisión y a la vez la juzgó como un claro reconocimiento a su trayectoria. Es verdad: ¿cuántos historiadores se han encontrado ante la posibilidad de que los inviten a revisar un trabajo escrito treinta años antes?

Una de las razones por las que resulta oportuno este libro es por lo bien que combina tres aspectos bien disímiles, un texto de 1967, las investigaciones en los siguientes treinta años sobre diversos detalles de la Antigüedad tardía y, finalmente, en tercer lugar, la capacidad de convertir un ejercicio de recepción en una lectura densa, al modo de Clifford Geertz, de los aciertos y errores. Así pues, el autor, la materia de estudio y las lecturas avanzan en la misma dirección. Peter Brown, al recuperar a Agustín como tema de una biografía, valora el esfuerzo de él y de sus críticos por alcanzar el perfil más pleno del biografiado, el menos parcial. Es una magnífica descripción de lo que han intentado hacer los historiadores en el último tercio del siglo XX.

EL EPÍLOGO DE 1999

El epílogo publicado en 1999 por Peter Brown, para la reedición de Agustín de Hipona, es una obra autónoma, un texto nuevo.

Sentir y percibir las observaciones hechas por él en las dos partes en las que está dividido, «Nuevas evidencias» y «Nuevas direcciones», tiene el mismo valor que seguir los pasos dados por la historiografía durante los treinta y dos años que separan la edición en 1967 de la reedición en 1999. Pero, en la medida en que él está presente en la tarea, no puedo evitar responder de manera personal.

El epílogo de 1999 es una prueba de que la escritura de la historia es un procedimiento que el largo siglo XX ha utilizado para buscar la armonía en la batalla cultural. Personalmente, me conmueve comprobar que Peter Brown aún se sienta interesado en el archivo documental de Agustín: el archivo ordenado por Posidio, obispo de Calama, en el Indiculum que completa las Retractaciones del 427. Se siente interesado porque, según confiesa, «hallar cartas y sermones enteramente nuevos, en medio de tantos manuscritos cuya inmensa mayoría son copias medievales tardías de obras bien conocidas, reproducidas de forma asidua durante siglos, es casi tan improbable como hallar una edición príncipe de Shakespeare en una librería de segunda mano. Y, sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió en 1975, y en 1990».

Al enfrentarse con esos dos hallazgos se sitúa ante «una tecnología informática capaz de catalogar, identificar y autentificar con rapidez textos medievales» y se dispone a seguirle el rastro. A partir de 1969, en efecto, la Academia Austriaca de las Ciencias comenzó a catalogar los manuscritos agustinianos existentes en las bibliotecas de Europa occidental; y, en medio de la tarea, en 1975, el erudito Johannes Divjak halló en la Biblioteca Municipal de Marsella veintinueve cartas inéditas de Agustín en un manuscrito de la corte del rey Renato de Anjou. Luego, llegó la bomba con el hallazgo en 1990 por el erudito François Dolbeau de unos sermones en la Biblioteca Municipal de Maguncia relacionados con las preocupaciones teológico-pastorales de Agustín hacia el 400.

Aun así, después de estos interesantísimos hallazgos, queda algo por decir, y la pregunta es: ¿cambian las cartas y los sermones el perfil del personaje trazado en Agustín de Hipona? Hay que tener en cuenta que las cartas están fechadas entre el 418 y el 428, los años de la llegada de los vándalos al norte de África y de la encendida polémica de Agustín con Juliano de Eclana, y los sermones plantean el estilo elevado de la apologética como armazón intelectual para abordar el estudio de la filosofía y la teología, y lo hace con rigor, como se ve en el sermón número 26, el de mayor longitud de todos los suyos leído en Cartago el 1 de enero del 404. Peter Brown llega a la conclusión de que las cartas y los sermones descubiertos en 1975 y 1990 ratifican lo dicho por él en 1967, aunque añaden algunos detalles de interés como el hecho de que Agustín no es tan sentimental como aparece descrito en las Confesiones, ni tan cerebral como cuando escribe La ciudad de Dios: más bien se revela como un hombre que busca la firmeza en sus convicciones cristianas bajo la influencia de Cicerón y las lecturas de Platón y Plotino. Las «Cartas Divjak» los «Sermones Dolbeau» confirman que Agustín piensa con el corazón y siente con la cabeza.

Esta es una afirmación hermosa sobre la opinión que el propio Peter Brown tiene sobre su Agustín de Hipona. El hecho de que sea un libro publicado en 1967 y revisado en 1999 es un tributo a su destreza como un historiador del mundo antiguo capaz de acceder a la relación orgánica entre lo que las mentes más preclaras sabían acerca de su época y lo que el poder imperial sentía hacia el porvenir de sus súbditos, patriciado o plebe. Permite razonar igualmente el interés por publicar libros de éxito en lengua inglesa sobre esa época: baste pensar en La edad de la penumbra de Catherine Nixey. Puede que Edward Gibbon se sintiera orgulloso de que hoy se vuelva a pensar el presente desde el pasado en el que vivió Agustín: el pasado del fin de la cultura antigua. Pero ¿debemos estarlo nosotros al seguir los pasos de este mundo como referentes de lo que hemos de hacer en el futuro? Pues, en ese caso, ¿qué vamos a hacer con la narrativa sobre Agustín, obispo de Hipona? En este libro tienen una primera respuesta. Como lector, tengo que reconocer que su éxito se liga a la persistencia de los temas aquí tratados. No hay que buscar más, ni siquiera el actual malentendido sobre el elitismo que ha forjado la historia hasta hoy. Al cabo, se busca en Agustín un referente, un guía para los actuales tiempos de zozobra. Así lo proclamó urbi et orbi León XIV desde el balcón de la plaza de San Pedro el día de su elección como papa de la Iglesia católica.

Lo que los lectores actuales heredan de Agustín de Hipona es la libertad radical de un autor capaz de llevar el estudio de la vida de un personaje histórico a sus límites, donde sea que estos estuvieran en 1967. Es un error considerar este libro una obra superada porque se escribió hace más de cincuenta años. Eso sería despojarnos de una de las cosas buenas del oficio de historiador a las que, por consejo de Marc Bloch, debemos aferrarnos. «Si no tenemos cuidado, existe el riesgo de que la historia mal entendida finalmente ocasione también el descrédito de la historia mejor comprendida». Cuando muchos de nosotros coincidimos en considerar a Peter Brown un referente ineludible para entender la Antigüedad tardía, nos referimos a que aquella lejana época de nuestra historia se entiende con mayor fluidez y sentido común en sus libros que en muchos otros.

Tres Torres, Barcelona, julio de 2025

PREFACIO A LA NUEVA EDICIÓN

Dos consideraciones me han llevado a añadir un epílogo en dos partes a esta reedición de mi biografía de Agustín: quiero hacer justicia al descubrimiento reciente de un número de cartas y sermones de Agustín, desconocidos hasta hace poco; también deseo indicar en qué aspectos han cambiado durante los últimos treinta años los estudios agustinianos. Pero he decidido no insertar ninguna modificación en el texto original de la biografía misma; hacerlo hubiera sido pesado y, en cualquier caso, presuntuoso: nunca pretendí que esta biografía fuese un estudio exhaustivo de Agustín, válido para todos los tiempos y, por eso, necesitado de revisiones periódicas, como si fuera un manual científico.[2] Fue un libro escrito en una determinada época, por un joven que se hallaba en un determinado momento de su actividad académica.

Al añadir un epílogo a un texto escrito en los años sesenta, he deseado, por así decirlo, encontrarme con este joven —un joven de la mitad de mi edad actual—, como si inesperadamente me topase con él a la vuelta de la esquina. Se emocionaría, supongo, al toparse conmigo e informarse de cuánto más se ha descubierto: acontecimientos de la vida de Agustín sobre los que entonces él nada sabía están ahora vívidamente documentados; estudios modernos sobre temas que le interesaron grandemente existen ahora en una abundancia con la que no hubiera osado soñar; se han abierto perspectivas enteramente nuevas del estudio de Agustín que completan o corrigen lo que aquel escribió originalmente… Espero que los lectores modernos experimenten también una sorpresa similar, aunque viajen en dirección opuesta. Avanzarán sobre un texto escrito en los años sesenta, para leer aspectos de la vida de Agustín que hemos llegado a conocer solo desde que en 1981 y, de nuevo, entre 1992 y 1996, se han publicado nuevas cartas y sermones. Encontrarán también un resumen de la agustinología moderna, que los capacitará para reconsiderar, desde un punto de vista frecuentemente muy diverso, el libro que acaban de leer.

He dejado las tablas cronológicas tal como están en el texto. La datación de algunas obras de Agustín ha sido cuestionada y, a veces, alterada; pero son cambios de menor importancia. Hay que recordar, sin embargo, que la nueva datación aun de obras secundarias o de cartas y sermones de Agustín influye de forma inevitable en nuestro juicio sobre las circunstancias ambientales de la vida de Agustín y sobre los cambios en su pensamiento. No he registrado dichos cambios en las tablas cronológicas, de las que el lector dependía para seguir mi propio relato: hago esto confiando en que las obras modernas a que me refiero en mi epílogo darán al lector amplia información sobre las nuevas traducciones, y en que le aclararán en qué áreas han tenido lugar cambios respecto a la cronología de la vida y obras de Agustín, y cuál puede ser la importancia de esos cambios.

Por último, en un campo que cambia tan rápido como el estudio de Agustín —y sobre todo en estos felices días en que está en juego la interpretación de los testimonios recientemente descubiertos—, es necesario dejar claro que en el nuevo epílogo he sido capaz de tomar en consideración solo las obras que estaban a mi alcance, en Estados Unidos, hasta 1998 y comienzos de 1999.

Como en todas las etapas de mi estudio de Agustín, desde los mismísimos comienzos alrededor de 1960 hasta el presente, este epílogo no hubiera sido lo que hoy es si no hubiese podido contar con la nada común generosidad de mis colegas profesionales. Muchas citas, que pueden parecer al lector ocasional solo expresiones rutinarias de erudición, son para mí mucho más que esto: están empapadas de cálidos recuerdos de gratitud y admiración. En esta ocasión, mi especial agradecimiento tiene que ir a Goulven Madec y a François Dolbeau, quienes aplicaron sus incomparables conocimientos y dotes críticas al último borrador del epílogo, y a Mark Vessey, que lo ha leído atentamente en cada etapa. Los errores, tanto del epílogo como del libro, siguen siendo míos.

Universidad de Princeton,

Princeton, Nueva Jersey, 17 de marzo de 1999

PREFACIO

He tratado en este libro de comunicar algo sobre el transcurso y la forma de vida de Agustín. No solo vivió este en una época de rápido y dramático cambio, sino que él mismo estaba constantemente cambiando. El historiador de la decadencia del Imperio romano puede seguir a través de su vida las evoluciones que llevaron a Agustín del muchacho de escuela, llorando sobre la vieja historia de Dido y Eneas en una provincia segura, al fin de su vida como obispo católico de un puerto del norte de África que fue bloqueado por las bandas guerreras de una tribu que había llegado recientemente del sur de Suecia. El historiador puede también calibrar algunos de los cambios más difíciles de captar en el hombre mismo: recordará constantemente, a menudo por un detalle aislado —por nada más, quizá, que por una frase retorcida usada como alusión a un amigo—, las jornadas largas e interiores de Agustín. Más difícil todavía, y más satisfactorio, es para el historiador tratar de comprender esa área crucial donde los cambios internos y externos se mezclan unos con los otros. Agustín tendrá que estar a la altura de las nuevas circunstancias; su forma de vida será inconscientemente transformada por largas rutinas, y las circunstancias exteriores poseerán distintos significados en las diferentes épocas de su vida en función de sus preocupaciones personales. Escribiendo, actuando, influyendo sobre un número cada vez mayor de personas, ayudará a acelerar cambios en el mundo que le rodeaba, que no era menos precipitado que sus propias transformaciones interiores.

Quedaría más que satisfecho si he dado una idea sobre la forma tan aguda de sucederse estos cambios y si, de este modo, he animado a otros a que crean que es posible vislumbrar una figura en un pasado tan distante.

Inevitablemente, esta perspectiva me ha llevado a concentrarme en algunos aspectos de la vida de Agustín más que en otros. Buscando la forma de tratar estos cambios que he descrito, me doy cuenta de que me he quedado con una sola cara de la moneda: me encuentro, por ejemplo, ante la rutina diaria de Agustín como obispo, y lejos, en cambio, de sus especulaciones sobre la Trinidad. Espero, sin embargo, que mi perspectiva no servirá para excluir de forma deliberada facetas completas de la vida de Agustín, y menos aún para disminuir la riqueza de su pensamiento. Al fin y al cabo, puedo estar seguro de que Agustín ha sido tan excelentemente estudiado en las pasadas generaciones que, si yo no he hecho justicia a muchos aspectos de su vida, su pensamiento y su personalidad, hay otros que llenan estas lagunas. El lector, por tanto, debe saber que muchos de los autores a los que constantemente me refiero son para mí mucho más que nombres, y sus opiniones cimentan o complementan la mía propia: son los gigantes en cuyos hombros me siento honrado en apoyarme.

El estudio de Agustín es interminable; sin embargo, por fortuna existe una colección bibliográfica moderna bien dirigida.[1] Se puede solamente concluir, como del estudio de Agustín, reflejando que «When a man hath done, then he beginneth» («Cuando un hombre ha terminado, entonces empieza», Eccles 18, 6). He elegido, por tanto, dentro de lo posible, referirme a aquellos tratados que hasta la fecha me parece que tratan más exhaustivamente las implicaciones y opiniones divergentes que rodean cada cuestión que he tocado. Me doy cuenta de que he omitido, de esta forma, la obra de algunos eruditos, porque sus contribuciones, aunque importantes, han sido ya asimiladas por la erudición moderna agustiniana. Esto también significa pasar por alto muchas controversias, hacer justicia a solo una de las cuales podría haber ocupado un volumen entero. Creo que los libros y artículos que he incluido serán como plantas que, al crecer, revelarán todas las ramificaciones del sistema de raíces del estudio moderno de Agustín y su época.

Vaya mi agradecimiento, primero y principalmente, al director y miembros del All Souls College de Oxford. Solo la rara tranquilidad de este colegio pudo hacer posible la idea de embarcarme en esta obra; solo su atmósfera distintiva pudo refrescarme y estimularme mientras la realizaba. He tratado, a través de ella, de estar a la altura del alto nivel alcanzado por el último romanista, el profesor Momigliano. Estoy agradecido a los muchos doctos amigos que me han animado mientras escribía, y que se han esforzado en corregirme cuanto había escrito; especialmente a mi maestro, el reverendo doctor T.M. Parker, al reverendo profesor H. Chadwick y a Robert Markus. Me he beneficiado grandemente con la erudición de John Matthews y sus vívidos comentarios sobre ciertas facetas de la época de Agustín. También me doy cuenta de que estoy en deuda con mis estudiantes, lo que es menos fácil de particularizar. Todos los años, el entusiasmo y el vivo interés con que un grupo de alumnos pregraduados de la Modern History School de Oxford cruza ese puente solitario y precario tendido por su plan de estudios entre la historia antigua y la medieval, y, entre las disciplinas de los historiadores, los teólogos y los filósofos, me ha reforzado en mi propia fascinación por Agustín y su época.

Las dificultades hasta entregar este libro a imprenta hubieran sido infinitas si no hubiera podido confiar en el cuidado escrupuloso, el interés y el acumen bibliográfico de Michael Walsh; el lector debe agradecerle, como yo lo hago calurosamente, las tablas cronológicas y el inventario invaluable de traducciones inglesas de las obras de Agustín. El índice pertenece al padre Charlier de Heythrop College. Afortunadamente, he contado con la mecanografía cuidada y perfecta de la señora Sheila Clayton. Para terminar, mi mujer me ha ayudado a apreciar, en nuestra labor conjunta, la fuerza de la observación de Agustín de que «un amigo es aquel al que uno puede atreverse a participar los secretos del corazón».

All Souls College,

Oxford, junio de 1966

MAPAS

ABREVIATURAS

En las notas he utilizado las siguientes abreviaturas de títulos y ediciones tipos:

Misc. Agostin. 1 = Morin, Sermones post Maurinos Reperti, Miscellanea Agostiniana, 1, 1930.

P.L. = J.P. Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Latina (número del volumen en romanos, número de columna en arábigos).

Vita = Sancti Augustini Vita a Possidio episcopo (vid. esp. p. 425, n. 10).

PRIMERA PARTE

354-385

TABLA CRONOLÓGICA

| 354 | Agustín nace en Tagaste. | |

| 361 | Juliano, emperador (hasta el 363). |

|

| 364 | Cisma rogatista. | |

| 367 | Ausonio, tutor de Graciano en Trieste. | |

| 370 | Vuelve de Madaura a Tagaste. |

|

| 371 | Va a Cartago por primera vez. | |

| 372 | Revuelve de Firmo. | Muere Patricio. Agustín toma una concubina. Lee el Hortensius. (?) Nacimiento de Adeodato. |

| 373 | 1-XII. Consagración de Ambrosio. | |

| 374 | Muere de Firmo. | |

| 375 | 17-XI. Muere Valentiniano I. | Vuelve de Cartago a Tagaste para enseñar. |

| 376 | Muerte de un amigo; regresa a Cartago. | |

| 379 | 9-VIII. Derrota contra los visigodos y muerte de Valens en Adrianópolis (Edictme). Teodosio I toma el mando del Imperio. Consultas de Ausonio. |

|

| 380 | (?) Vindicianio procónsul en Cartago. Escribe De pulchro et apto (no se ha conservado) |

|

| 383 | Revuelve de Máximo (junio). Fausto de Milevis llega a Cartago. Ambrosio en Trieste (de octubre al siguiente enero). Hambre en Roma. |

Zarpa hacia Roma. |

| 384 | Símaco, prefecto de Roma. Controversia del Altar de la Victoria (verano). Fecha dramática de la Saturnalia de Macrobio. |

Nombrado profesor de retórica en Milán (otoño). |

| 385 | Jerónimo zarpa (347-?420) de Ostia hacia el este (agosto). |

Mónica llega a Milán (al final de la primavera). |

I

ÁFRICA[1]

La ciudad de Tagaste (actual Souk Ahras, Argelia) contaba ya trescientos años de existencia cuando, en el año 354, nació allí Agustín. Era uno de los muchos núcleos con brillante conciencia de sí mismos que los romanos habían desperdigado por todo el norte de África, y se autodenominaba el «esplendidísimo concejo» de Tagaste.[2]

Desde el siglo I a.C., un «milagro económico» había transformado el interior del norte de Africa.[3] Nunca más se extendería en el futuro la prosperidad de forma tan eficaz sobre un área tan amplia. Durante el siglo II d.C., en los altiplanos y valles de la meseta —la vieja Numidia— donde nacería Agustín, se había cultivado cereal, se habían establecido ciudades y construido una red de carreteras. Incluso más al sur, más allá de los montes del Aurés, una línea de fortines guardaba el límite entre el cultivo intensivo y el terreno baldío, en el mismo borde del Sáhara. En aquella era de opulencia, los habitantes de una región, Thysdrus, la moderna El Djem, habían edificado en medio del llano un anfiteatro casi igual en tamaño al Coliseo romano; pero el más característico monumento de este periodo de pujante expansión se encuentra en una inscripción de Timgad, ciudad más al sur de Tagaste, en lo que es ahora la desolada región montañosa de Argelia meridional: «La caza, los baños, juegos y risas, ¡eso es la vida para mí!».[4]

En el siglo IV, la anterior expansión se había detenido de modo preocupante: cesaron los proyectos arquitectónicos, los antiguos monumentos públicos comenzaron a agrietarse, y barrios de chabolas, tan caóticos como las tortuosas callejuelas de los bazares de una ciudad árabe, empezaron a presionar sobre la cuadrícula geométrica de avenidas de las viejas ciudades romanas. La riqueza de África se había alejado de sus anteriores centros; en su lugar, bosques de olivos iban cubriendo las laderas de la Numidia meridional. Agustín podría trabajar toda la noche con la lámpara abundantemente aprovisionada del áspero aceite africano: era una comodidad que echaría de menos durante su estancia en Italia.[5] Este aceite provenía de pequeños comerciantes, de pueblos a los que faltaba la elegancia ostentosa de las ciudades romanas. Estos toscos campesinos que, suspicaces frente al mundo exterior, vivían en estrechas comunidades, y cuyos hábitos de existencia habían cambiado muy poco desde la época prehistórica, se habían convertido en árbitros de la prosperidad de África: «Aquí yace el pío Dión; vivió 80 años y plantó 4.000 árboles».[6]

Tagaste, la ciudad de Agustín, se elevaba en la meseta al borde de esta nueva África; era administrada desde Cartago, aunque había pertenecido anteriormente al antiguo reino de Numidia. Solemos imaginarnos toda África como el África de Cartago, el África de la costa mediterránea; sin embargo, Agustín creció a más de trescientos kilómetros del mar y a una altura de seiscientos metros, separado del Mediterráneo por amplios bosques de pinos y elevados valles plantados de olivos y cereales. Siendo niño, podía imaginarse el mar tan solo mirando un vaso lleno de agua.[7]

Este era, en fin, un mundo de agricultores. Una ciudad era un símbolo de civilización, pero no era una unidad ajena a la campiña. Aunque llenas de orgullo, estas Romas en miniatura no alcanzaban una población de más allá de unos pocos millares, que vivían de idéntica manera que los actuales habitantes de un pueblo de España o de una población del sur de Italia. En el campo era donde se procuraban los placeres de la vida aquellos que podían. En los mosaicos se ven grandes casas de campo de los romano-africanos: villas de dos pisos, rodeadas de caballerizas, estanques llenos de peces y ornamentales bosques de cipreses. Allí se encuentran sus propietarios vestidos con los trajes flotantes de la época, cazando a caballo y recibiendo homenajes de sumisos campesinos. Estos hombres eran los patroni, los protectores de su comunidad, tanto en la ciudad como en el campo. Cuando ellos atravesaban el foro con su numeroso séquito, el pobre sabía muy bien que tenía que levantarse y hacer una profunda inclinación ante su señor.[8]

La miseria también existía en el campo: la miseria de gentes al borde de la inanición, una brutalidad como la de la Rusia zarista. Diez años antes del nacimiento de Agustín, el sur de Numidia había sido testigo de una rebelión de campesinos matizada, muy significativamente, con una forma combativa de cristianismo. Agustín, miembro respetable de una ciudad romana, se encontraba protegido de esta miseria. Sin duda, como maestro de escuela y más tarde como obispo, formaba parte de una clase minoritaria que carecía de contacto directo con el campo: se podía permitir, incluso, hablar nostálgicamente sobre la jardinería, o considerar la agricultura como un «ejercicio físico».[9] Amarrado a su mesa de trabajo, en años posteriores, guardaba solo una memoria lejana de los largos días en los que había vagado por el campo cazando pájaros.[10]

Para ser pleno miembro de una ciudad romana, Agustín tenía que ser libre y civilizado, no necesitaba ser rico. Su padre, Patricio, era pobre, un tenuis municeps, un ciudadano de modestos medios económicos.[11] Agustín crecerá en un mundo duro y lleno de competencia, en medio de gente bien nacida, empobrecida y orgullosa. Una educación clásica era uno de los pocos caminos de éxito para estas personas; y él se salvó por poco de no perder también esta posibilidad. Sus primeros años se verían ensombrecidos por los sacrificios que hizo su padre para darle esta educación que era una necesidad vital: Patricio y su familia se veían obligados a ir pobremente vestidos,[12] había que economizar. Hubo incluso un año desastroso en el que Agustín tuvo que interrumpir sus estudios en la agradable ciudad universitaria de Madaura (o Madauros, hoy Mdaourouch) para llevar una vida agreste en la ruda Tagaste.[13] Sus primos fueron menos afortunados, pues se quedaron sin una educación apropiada,[14] teniendo que hacer frente a la pobreza y a la monotonía del estrecho mundo de los terratenientes iletrados.

Con todo, Patricio podía contar con el patronato de un personaje local y quizá pariente, Romaniano.[15] Romaniano iba con frecuencia a Italia a defender su propiedad ante el tribunal imperial. Cuando volvía a Tagaste mostraba su poder dando espectáculos de fieras y otorgando su tutela a jóvenes como Agustín. A cambio, recibía estatuas y discursos de sus conciudadanos. Podía aspirar también a recibir del emperador títulos y posiciones administrativas.[16]

En el fluido mundo del siglo IV, la suerte y el talento podían cerrar la brecha que existía entre un Patricio y un Romaniano. En el año 385 Agustín llegará a ser profesor de retórica en Milán, y se encontrará en posición de acariciar la idea de casarse con una rica heredera y conseguir un gobierno de provincia.[17] En aquella época podía muy bien haber dicho, como otro africano de su tiempo que había alcanzado el éxito: «Crecí en el campo, hijo de padre pobre e ineducado. He llegado, a través del cultivo de la literatura, a vivir la vida de un noble».[18]

Hombres como Patricio y Romaniano no se consideraban romanos en vano. Es de lo más improbable que Agustín hablara otra lengua que no fuera el latín. Entre la cultura latina, en la que él se había educado exclusivamente y con tanto éxito, y cualquier tradición «nativa» preexistente, se interponía un inconmensurable abismo cualitativo: el que separa a la civilización de la ausencia de ella. Lo que no era romano en África solo podía ser pensado por un hombre de este tipo desde el punto de vista romano. Agustín usará la palabra «púnico» para describir los dialectos nativos que la mayoría de los hombres del campo hablaban exclusivamente y que muchas gentes de la ciudad compartían con el uso del latín. Pero eso no quiere decir que ellos hablaran la lengua de los antiguos cartagineses, sino que Agustín, un hombre educado, aplicaba indistintamente el término tradicional e indiferenciado a toda lengua hablada en el norte de África que no fuera latín.[19]

Aun así, el África plenamente romanizada del siglo IV siguió siendo extranjera en la opinión del resto del mundo romano. Esta opinión era unánime: África se malgastaba en las manos de los africanos.[20]

En los días de su ostentosa opulencia, en los siglos II y III, la cultura romana, en las manos de los africanos, había dado un giro acusadamente diferente, que nos sorprende por lo «barroco» más que por lo clásico.[21] El africano de talento, por ejemplo, se deleitaba en los intrincados juegos de palabras, retruécanos, rimas y acertijos; ya obispo, Agustín será muy admirado por su congregación gracias a su habilidad para desplegar complicados fuegos de artificio verbales.[22] Este tipo de personas necesitaba de la polémica; se crecía con la autodefensa. Procuraba impresionar a sus compañeros con excéntricos giros y con símiles vívidos y rebuscados. A la edad de setenta años, este fuego tan africano ardía aún con fuerza en Agustín: cuando un antagonista parece conceder que tenía un tímido punto de duda, Agustín exclama: «Vaya, parece que tu tinta se ha vuelto roja».[23] Los mosaicos encargados por estos hombres eran brillantes, llenos de detalles minuciosamente observados de la vida cotidiana, y un poco grotescos.[24] Hombres como estos podían escribir novelas, tenían una inagotable vista para el detalle, para la picaresca, y tal interés en las emociones del corazón que han asegurado que los dos únicos libros de la literatura latina que un hombre moderno pueda colocar junto a la ficción actual fueran escritos por africanos: El asno de oro de Apuleyo y las Confesiones de Agustín. Agustín había llorado con la gloriosa historia de Dido y Eneas, paréntesis muy africano en la vida del piadoso fundador de Roma;[25] y es un poeta africano quien rectificará las omisiones de Virgilio, escribiendo las cartas de amor de la reina abandonada.[26]

Los grandes escritores africanos fueron, sin embargo, meteoros fugaces. El africano medio era más notorio como abogado. Agustín podría haber sido uno de ellos: «Es una buena cosa el poseer elocuencia ejerciendo gran poder, el tener clientes dependiendo de todas las palabras de un cuidado discurso de su protector, poniendo sus esperanzas en su boca...».[27] Como los litigiosos caballeros isabelinos, los «buenos colonos» de África tenían que ser también «expertos en la ley de los tribunales»;[28] y también, como entre los isabelinos, un legalismo seco, feroz, una dedicación apasionada a manipular con las formas públicas de vida argumentando en la sala de justicia eran un complemento efectivo, en la mayoría, de la fantasía y la sensibilidad en la minoría. Los jefes de la Iglesia cristiana en África habían llevado a sus propias controversias exactamente este desarrollo. Una cultura abogadesca, astuta e implacable había proliferado en su nuevo ambiente clerical. Visto por un obispo italiano que lo conocía bien y tenía sincera aversión a su teología, Agustín era simplemente el último ejemplo de una figura completamente familiar, el Poenus orator, «el abogado africano».[29]

Agustín, sin embargo, decidió que prefería ser maestro. También en esto los africanos habían demostrado un gusto característico: veneraban la educación. Hombres sencillos cubrían sus tumbas con inscripciones en malos versos; el nieto de un soldado moro se jactaba de que era «un profesor de letras romanas»; otro se había llamado a sí mismo «el Cicerón» de su pequeña ciudad. En África, la educación romana había significado una condición social elevada para una multitud de gente menuda. Era una atmósfera hostil para talentos genuinos. Los siglos IV y V, en Aquitania y en el Alto Egipto, estuvieron marcados por repentinas «explosiones» de talentos literarios.[30] En África, por el contrario, el polvo de la erudición se posaba pesadamente en los innumerables textos clásicos escritos por profesores africanos.[31] Tales hombres podían pronunciar homo correctamente;[32] uno de ellos escribió un libro sobre Las bodas de Mercurio y la Filología; otro probó su superioridad ante Agustín tachándolo de haber escrito «donatista» cuando un hombre educado habría dicho «donatiano».[33] De alguna manera, las energías desbordantes de los siglos II y III habían llegado a agotarse: el África del siglo IV se había convertido en un remanso estancado, aunque abundante.[34]

En Tagaste, por lo menos, los hijos de esta burguesía mezquina triste y empobrecida se unieron en su juventud en una búsqueda común de progreso. Detrás de la biografía particular de Agustín podemos vislumbrar también esta «biografía colectiva», los destinos de un notable grupo de jóvenes decididos a escapar a la inercia de una pequeña ciudad africana. Muchos de estos amigos estuvieron unidos desde el principio hasta el fin de sus vidas, y este corrillo de aplicados estudiantes había de convertirse, en la plenitud de la edad, en un formidable grupo de obispos que controlaría los destinos de la Iglesia católica en África. Dulcissimus concivis: «Mi queridísimo amigo y conciudadano»,[35] esta frase dicha por Agustín como obispo lleva al nuevo mundo de la jerarquía católica la antigua lengua de la vida pública romana.

Pero, ya en la generación de Agustín, los viejos modelos empezaban a no ser satisfactorios. El terrateniente rico, el estudiante aventurero o el obispo pleitista tenían todavía que zarpar para Italia de cuando en cuando: navigare es un tema constante en las obras de Agustín.[36] Aunque no lograrían satisfacer sus ambiciones tan fácilmente. Todos los jóvenes ambiciosos de Tagaste volverán para pasar el resto de su vida en un marco completamente provinciano, igual que los obispos de las pequeñas ciudades africanas. Y es que los emperadores no necesitaban de los servicios de estos meridionales, porque tenían que guardar la frontera del norte, que se encontraba amenazada. La corte se movía con los ejércitos entre la Galia, el norte de Italia y las provincias del Danubio. Para ellos, África no era más que una segura fuente de impuestos, el granero fuertemente gravado de Roma. Los habitantes de Tagaste, Romaniano y su pequeño séquito de clientes, se sentían menospreciados. Como los angloirlandeses de fines del siglo XVIII, estos representantes de una sociedad próspera y altamente civilizada se veían condenados a mirar cómo su país se hundía en un estado de mera «colonia», administrada por extranjeros del otro lado del mar.[37]

Los tiempos habían cambiado. En el siglo IV, el Imperio romano tenía que hacer frente a un estado continuo de guerra.[38] Por el norte, era presa de las bandas guerreras bárbaras, y por el este, desafiado por el reino militarista y bien organizado de Persia. Los emperadores patrullaban por sus fronteras a la cabeza de los regimientos de caballería pesada. Se les aclamaba, con un entusiasmo que aumentaba con cada desastre, como los «siempre victoriosos» o «restauradores del mundo». Los impuestos se habían doblado, incluso triplicado, en el recuerdo de una sola generación. Los pobres eran víctimas de una loca inflación. Los ricos se defendían, acumulando cantidades nunca vistas de propiedades. El propio emperador se convirtió en una figura remota y temible. Sus edictos se escribían con letras de oro en papel de púrpura, y eran recibidos con las manos reverentemente cubiertas, «adorados»... y normalmente ignorados. Sus servidores solo podían gobernar mediante el terror. Un hombre digno como Patricio, que provenía de una clase acostumbrada a ser la indiscutible directora de la localidad, se encontraba empequeñecido por los grandes nuevos ricos y coartado y oprimido por los oficiales imperiales. Y se veía también amenazado por el síntoma más ominoso en una sociedad civilizada: el endurecimiento espectacular de las leyes penales. Se le podía azotar; una ofensa al emperador o a sus servidores podía acarrear la ruina a una comunidad entera de respetables ciudadanos, dejándolos mutilados por las torturas o reducidos a la calidad de mendigos por multas aplastantes.[39]

A pesar de todo, y como sucede muy a menudo, este mundo al borde de su disolución se empeñaba en creer que duraría eternamente. Los jeremías del Imperio romano en declive aparecerán solo cuando Agustín sea ya un anciano. No hay que sorprenderse del optimismo de la gente durante la juventud de Agustín: inscripciones africanas hablarán de «época dorada en todas partes»,[40] o del «vigor juvenil del nombre de Roma»;[41] un obispo cristiano considerará al cristianismo y a la civilización romana como equivalentes: «¡Como si alguna virtud cristiana pudiera existir entre los bárbaros!».[42] Un administrador poeta escribirá que Roma, gracias a «su larga vida, ha aprendido a desdeñar la finitud».[43] Sin duda, Roma seguía siendo el «Imperio del Centro» solo porque, como en la antigua China, la gente educada no conocía otro Estado civilizado. El Imperio romano estaba todavía sostenido por la indiscutible lealtad de una clase parecida a la de los «mandarines» de la China imperial: la clase de los senadores y burócratas cultos a la que el joven Agustín confiaba incorporarse.

Pero era precisamente en este aspecto de la vida romana donde habían ocurrido los cambios más profundos. El viejo modelo de la vida civilizada romana dejó de satisfacer plenamente al hombre culto. Incluso llegaría a cambiar el modo de vestir: la impecable toga romana, por ejemplo, aparecía todavía en las estatuas de oficiales o personajes importantes, pero estas mismas personas importantes vestían luego trajes tan brillantes que no tenían nada que envidiar a los de Las mil y una noches: una túnica ceñida que llegaba a las rodillas, recargada de bordados en los dobladillos, medias llamativas... Una gran capa iba prendida sobre el hombro derecho con un broche de origen bárbaro, y su ahuecada seda estaba calada de hilos de oro y decorada con aplicaciones de colores, de acuerdo con el rango de su dueño, bien representando figuras, dragones volantes, o, en el caso de un cristiano piadoso, escenas de la Biblia. Tampoco vivían ya en las casas del pasado, de planta cuadrada alrededor de un patio, sino en intrincados palacios, brillantes por las aplicaciones de mármol y los mosaicos irisados, construidos de dentro hacia fuera, para desembocar en arcadas en las salas a distinto nivel, con techos cupulados y una gran cantidad de pesados cortinajes en un nuevo sentido de intimidad y opulento misterio. La expresión de los romanos de época tardía en las estatuas revela a menudo el cambio de mayor alcance de todos: estas han dejado ya de ser retratos realistas: sus ojos levantados y sus facciones alargadas inmóviles muestran una preocupación por el más allá, una vida interior que no dudaríamos en asociar con los santos románicos.

Para el joven Agustín, la vida tradicional será solamente una apariencia. En la cumbre de su carrera de profesor de retórica clásica, parte de él, por lo menos, escuchará las enseñanzas de Manes, un visionario persa. Su vida cambiará por la lectura de las obras de Plotino, filósofo que «parecía avergonzado de existir en el cuerpo».[44] Un gran senador pagano, Pretextato, hablará de sus títulos romanos tradicionales como de una «ruina», y de sus iniciaciones místicas como «una auténtica bendición».[45]

Ambrosio, enviado a Milán como gobernador romano, será allí ordenado obispo católico. Otro noble, Paulino, desaparecerá repentinamente de la desahogada vida de Aquitania para hacerse monje, dejando intrigado a su amigo, el anciano profesor Ausonio. Estos acontecimientos son presagios para el futuro de Agustín: él será un maestro tradicional durante once años, y monje y obispo los restantes cuarenta y cuatro de su vida. Así escribió san Jerónimo de una niña pequeña de esta nueva época: «¡En qué mundo ha nacido Pacátula! Rodeada de desastres mientras juega. Aprenderá a llorar antes que a reír… Olvida el pasado, huye del presente y espera con anhelo la vida futura».[46]

II

MÓNICA

Siempre hay algo de reto en el modo en que Agustín enfocaba las cosas, y esto es también así en el caso del biógrafo, ya que su obra maestra es su autobiografía, las Confesiones, que escribió a los cuarenta y tres años, siendo ya obispo de Hipona. Estas abarcan los primeros treinta y tres años de su vida, y es por este libro por el que mejor se conoce la primera juventud de Agustín. Sin embargo, no hay otro libro que socave con tal arte las pretensiones de una biografía convencional. Agustín deja claro, a lo largo de las Confesiones, que la evolución del «corazón» es la verdadera materia de la autobiografía;[1] pero, escrita desde el punto de vista del corazón, muchos de los detalles superficiales que un historiador exigiría sobre la juventud de Agustín se hunden en el trasfondo. Por ejemplo, siendo joven, perdió a un amigo; ni siquiera conocemos el nombre de ese amigo: lo único que sabemos es que:

Mi corazón se llenó de tinieblas, y en todo cuanto miraba no veía otra cosa sino la muerte. Mi patria me servía de suplicio y la casa de mis padres me parecía la morada más infeliz e insufrible; todo cuanto había contado y comunicado por él se me volvía en cruelísimo tormento, viéndome sin mi amigo. Por todas partes lo buscaban mis ojos, y en ninguna lo veía: todas las cosas me eran amargas y aborrecibles sin él, porque en ninguna de ellas lo encontraba, ni podía ya decirme a mí mismo, como antes cuando él vivía y estaba fuera de casa o ausente: espera, que ya vendrá.[2]

Sin embargo, cuando considera que un detalle es pertinente para este análisis del corazón, Agustín lo precisa con una perceptividad asombrosa. No encontraba la razón por la que los hombres suelen olvidar cómo se habían comportado de pequeños. Sus padres le habían hecho creer sobre sí mismo, evidentemente, determinados estereotipos de piedad; pero el obispo maduro quería buscar por sí mismo.[3] Y lo que encontró no fue un «inocente pequeño»: él se había arrojado sobre el pecho nutrido con glotonería desordenada, y se había enfurecido cuando no había podido comunicar sus deseos: «Es la debilidad física del niño lo que le hace perecer “inocente”, no la calidad de su vida interior. Yo mismo he sido un niño celoso: era todavía demasiado joven para hablar y ya me ponía lívido por la cólera cuando miraba a otro niño mamando».[4] Con todo, también observará momentos de felicidad sin nubes: «Me fue dada la bienvenida a este mundo por la comodidad de la leche de mujer [...]. Fue una buena experiencia para ellos el que yo aprovechara tanto bueno de ellos [...]. Después, comencé a reír: primero, dormido; luego, ya despierto».[5] Las Confesiones están salpicadas con manchas de cálida luz de este estilo.

Solo por referencias de pasada en las Confesiones y en otras obras, sabemos que Agustín tenía por lo menos un hermano, Navigio, y quizá dos hermanas; y que su madre, Mónica, debía tener veintitrés años cuando él nació. Lo que Agustín recordaba en las Confesiones era su vida interior, y esta vida interior estaba dominada por una figura: Mónica.

Pocas madres sobreviven si nos son presentadas solamente por lo que han llegado a significar para sus hijos, y mucho menos un hijo tan complicado como Agustín. Las relaciones entre madre e hijo que se entretejen a lo largo de las Confesiones forman el hilo por el que el libro es justamente famoso. Pero para enlazar una relación hacen falta dos personas. Lo que Agustín dice sobre Mónica arroja tanta luz sobre su propio carácter como sobre el de su madre, aunque lo que dice es menos importante que el modo en que lo hace. De vez en cuando vislumbramos una mujer impresionante, muy parecida a lo que su hijo hubiera querido ser, cuando obispo: comedida, digna, por encima del chismorreo, firme pacificadora de sus amistades y capaz, como su hijo, de un verdadero sarcasmo.[6] Había sido criada austeramente en el seno de una familia cristiana[7] y seguía adherida a prácticas tradicionales en la Iglesia africana que las personas instruidas habían abandonado tachándolas de «primitivas», tales como los ayunos de los sábados[8] o las comidas sobre las tumbas de los muertos.[9] Sin embargo, puede que ella no fuera un alma enteramente simple, pues creyó, por ejemplo, que una buena educación clásica, aunque fuese pagana, haría con el tiempo de su hijo un cristiano mejor.[10] Sobre todo, era una mujer de profundos recursos interiores: sus certidumbres eran asombrosas; los sueños en los que preveía el curso de la vida de su hijo, impresionantes, y tenía confianza en que podía distinguir instintivamente cuáles de estos sueños eran ciertos.[11]

Aun así, la equilibrada imagen de Mónica que Agustín presenta en el Libro IX de las Confesiones se desvanece con la mayoría de los libros anteriores. En la descripción del propio Agustín de los comienzos de su vida, Mónica aparece sobre todo como una figura implacable: «Le gustaba tenerme consigo, como es corriente entre las madres, pero mucho más que a la mayoría».[12] Siempre que uno de sus hijos se iba por mal camino, «actuaba como si sufriera los dolores del parto».[13] Esta madre absorbente, profundamente herida por las rebeliones de su hijo, es la Mónica que solemos ver por los ojos de Agustín. A los veintiocho años, siendo un joven consciente y brillante, engañó a su madre escapándose de noche para zarpar hacia Roma, en lugar de hacer frente a su sentimiento de culpabilidad por abandonarla: «No tengo palabras —escribió— para expresar el amor tiernísimo que me tenía, y cuanto mayor y más angustioso era el cuidado que tenía de procurar para mi alma el ser y la vida de la gracia que el que tuvo para darme a la luz al mundo. Y así no veo cómo mi madre hubiera podido curarse si mi muerte en el pecado hubiera destrozado las entrañas de su amor».[14] «Si las ánimas de los muertos toman parte en los asuntos de la vida, si son verdaderamente ellas mismas las que nos hablan cuando las vemos en sueños... entonces mi piadosa madre no hubiera dejado de visitarme una sola noche, esa madre que me seguiría por tierra y mar, que viviría conmigo».[15]

Más tarde, Agustín se dio cuenta de que había existido un elemento de «deseo no espiritual»[16] en el devorador amor de Mónica por él; pero, con todo y con eso, siempre había estado acertada; había sido la voz de Dios en los comienzos de su vida,[17] y él nunca se había visto obligado a decirle una palabra dura,[18] ni siquiera cuando su madre lo echó de casa cuando era un hereje maniqueo, o cuando, a resultas de las disposiciones de ella, se vio forzado a alejarse de una mujer con la que había vivido quince años.

Como contraste, el padre de Agustín, Patricio, nos es totalmente desconocido. Agustín, hombre de numerosos y significativos silencios, pasará sobre él con frialdad. Patricio era generoso, pero de «temperamento exaltado»,[19] había estado inmoderadamente orgulloso de su hijo y era admirado por todos los sacrificios que hizo para completar la educación de Agustín.[20] Este recuerda una escena en los baños, en la que el padre se entusiasmó al ver que su hijo había alcanzado la pubertad.[21] Todo lo que dirá el hijo, en respuesta, es que «vio en mí solo cosas vanas».[22] Patricio murió precisamente después de que hubo conseguido juntar suficiente dinero para mandar al brillante hijo a Cartago: Agustín, que pronto experimentará y expresará profundo dolor por la pérdida de un amigo, mencionará la muerte de su padre solo de pasada.[23]

Lo que Agustín recordaba más vívidamente de sus padres era una tensión subterránea. Mónica conocía muy bien los límites de Patricio, y diría con sarcasmo a sus amigas que, al fin y al cabo, ellas eran las «esclavas» de sus maridos: no estaba hecho para ellas el «rebelarse contra su amo y señor».[24] Patricio no la golpeaba nunca, en contra de lo que hacían otros maridos, y ella esperaba a que su enojo decayera sin decirle una sola palabra provocativa. Solo entonces explicaba por qué ella tenía razón. Patricio le era infiel, pero también aquí ella esperó, en silencio, hasta que él se hizo cristiano.[25] En la niñez de Agustín, el cristianismo tenía su parte en esta tensión.

Ya creía en Vos, juntamente con mi madre y toda nuestra familia, exceptuando a mi padre, cuyo respeto y autoridad nunca preponderó en mi estimación sobre el aprecio que yo tenía y hacía de la piedad de mi madre [...]. Y, por otra parte, mi madre ponía todo su celo en procurar que yo os tuviese a Vos, Dios y creador mío, por mi padre verdadero, más que a aquel que me había engendrado y por el que Vos me habíais dado la vida.[26]

Por afirmaciones como estas, Agustín ha atraído merecidamente sobre sí la atención de los modernos psicólogos. Es a una cosa, sin embargo, a la que se debe prestar la debida atención, y es que esta tensión manifiesta de su niñez todavía estaba viva en el espíritu de Agustín cuando, ya maduro, escribió las Confesiones. Completamente distinto es seguirle la pista a esta tensión desde sus raíces, en la niñez de Agustín, a lo largo de una vida variada y prolongada. Las inesperadas combinaciones, ramificaciones y conclusiones que un auténtico conocimiento de la psicología moderna nos haría esperar escapan al historiador.[27]

Ambos progenitores, sin embargo, tenían una cualidad común: la decisión. Patricio mostró una «terca resolución» para educar a su hijo;[28] Mónica vivió nueve años igualmente convencida, a su modo, de que «el hijo de tantas lágrimas no podía perderse».[29] Agustín fue capaz de apropiarse de esta cualidad, y no sería un logro insignificante. Veremos sus resultados especialmente en la manera como acosó a sus adversarios eclesiásticos y se afirmó con fuerza en sus propias ideas. Uno llega a convencerse de que Patricio y Mónica fueron los padres más apropiados para un obispo católico del África del siglo IV.

En conjunto, Agustín crecerá entre personas cuyas relaciones personales nos sorprenden por lo vehementes. Los habitantes de Tagaste vivían puertas afuera, en público. El hombre que se llevara mal con su esposa podía pasar el día en el foro, rodeado de amigos y clientes, con el corazón desfalleciente, mientras se ponía el sol y se hacía la hora de volver a casa. «He disfrutado la clara luz del sol y la mayoría de mis días... Fui siempre amable con todo el mundo; ¿por qué no deberían echarme todos de menos?».[30]

Era esta una vida pública en la que todos procuraban mantener, sobre todo, su reputación: «vivir eternamente en la boca de la gente»[31] era la ambición del africano próspero. Leyendo las inscripciones funerarias, nos damos cuenta de que solo un romano africano, como Agustín, podía pensar que el «amor a la gloria» había sido suficiente para estimular a los antiguos romanos.[32] Pero esta fachada hacia el público era sobremanera frágil. Los africanos eran expertos en desenmascarar a sus vecinos, y el propio Agustín era un consumado maestro en la ironía dura. Africanos tan característicos como Mónica o el amigo de Agustín, Alipio, vieron cómo sus vidas cambiaban por un sarcasmo anónimo que socavó repentinamente su inmenso sentido de la dignidad.[33]

La vida de una ciudad pequeña podía ser desgarrada por largos y rencorosos odios familiares. Se podía palidecer de cólera al oír las palabras «mi enemigo»[34] cantadas en los salmos. No sorprende que la «envidia» fuera una de las emociones que Agustín comprendía más profundamente; y podemos hacernos una idea del poder que tenía entre sus paisanos africanos por las colecciones de amuletos contra el mal de ojo.[35]

Igual que eran sumamente puntillosos, estos hombres eran ferozmente leales. Agustín, como veremos, apenas estará un momento de su vida sin algún amigo, o incluso algún pariente, a su lado. Ningún pensador de la Iglesia antigua está tan preocupado con la naturaleza de las relaciones humanas. En aquel tiempo, pocos ambientes habrían podido influir en Agustín tan vivamente como el mundo de estrechos vínculos en el que había crecido.

Los modelos más profundos de la imaginación de aquella gente pueden verse en sus creencias religiosas. Los habitantes númidas de la meseta estaban estrechamente relacionados con los modernos bereberes, grupo que ha mantenido siempre un modo de vida distintivo. Incluso el nombre de Mónica puede ser indicio de las creencias primitivas de su familia, derivado de una deidad local, la diosa Mon.[36] Igual que los cartagineses, los númidas no habían adorado nunca a los humanizados dioses olímpicos de la Grecia y Roma clásicas. Sus dioses habían sido siempre dioses de las alturas, venerados en montañas sagradas, parientes próximos, a través de los fenicios, del temible Jehová. El Sumo Dios de África era Saturno: «Padre Supremo», «Santo», «Eterno». Su religión era de temor, de expiación a través del sacrificio, de pureza ritual. Enviaba sus mandatos a través de los sueños. En conjunto, era un padre exigente, mal definido, y llamado con temor reverente «el Viejo». En Cartago, sin embargo, este padre terrorífico estaba eclipsado por una gran deidad femenina, la Dea Caelestis, la «Diosa Celeste»: una figura maternal, absorbente, a la que hasta los padres cristianos dedicaban sus hijos con sabiduría.[37]

La religión de los cristianos africanos era también violenta. Se buscaban las experiencias extáticas a través de la embriaguez, cantos y danzas salvajes.[38] Sin lugar a dudas, el alcoholismo se encontraba ampliamente extendido en las congregaciones africanas;[39] los sueños y los trances eran corrientes;[40] simples campesinos yacían varios días en estado de coma,[41] y la propia Mónica, como ya hemos dicho, ponía gran confianza en los sueños.[42] Se consideraban estos sueños como vislumbres de otro mundo, que presionaba muy físicamente para dirigir e inspirar a los hombres en su sueño.[43] Esos sueños eran sueños «grandiosos» y frecuentemente tenían que ver con terribles combates.[44] Durante dos generaciones, la mayoría de los cristianos de África se habían agrupado alrededor de una casta de obispos «puros», rechazando el mundo exterior como «impuro»: una parte de sus fieles se habían hecho famosos por una combinación de agresión a los extraños, y por sus tradiciones de suicidio ritual.[45] Con igual radicalismo, Agustín y sus amigos estaban convencidos, en su época maniquea, de que sus cuerpos se encontraban divididos entre un bien absoluto y un mal irresistible.[46]

Es fácil dejarse llevar por el «temperamento africano»;[47] pero sería superficial ignorar la fuerza que tienen en una sociedad provinciana los modelos de comportamiento rudos y exigentes. A los treinta años, estas pautas de comportamiento ya no afectarán a Agustín, pues la primera parte de su vida había alcanzado su cenit y era un retórico clásico en Milán que pensaba quedarse a residir en Italia. Se le podría considerar como un ruso occidentalizado del siglo XIX establecido en París. Sin embargo, pronto volverá a su tierra, a pasar el resto de su vida recluido, primero como sacerdote y más tarde como obispo, entre los hombres sencillos de África. Como la «Santa Rusia» del siglo XIX, este mundo se cerrará alrededor suyo, y, como ocurre muchas veces en el caso de hombres educados, lo encerrará de forma más efectiva por haber sido anteriormente rechazado.

III

EDUCACIÓN

El crecimiento de Agustín fue el de un joven sensible, ansioso por verse aceptado, por competir con éxito, por evitar sentirse avergonzado, y temeroso de la humillación de ser golpeado en la escuela.[1] Jugaba en el campo, en los alrededores de Tagaste, donde acechaba a los pájaros[2] y observaba las contorsiones de los rabos de las lagartijas.[3] Consideraba los truenos como el estrépito de las ruedas de las cuadrigas romanas sobre el empedrado tosco de las nubes.[4] Sin embargo, Agustín nunca menciona las maravillosas flores de la primavera africana, y su sentido del olfato no era particularmente agudo.[5] En sus obras aparecen a menudo las montañas, la luz del alba deslizándose por los valles,[6] la visión repentina de una ciudad lejana desde las laderas boscosas de un desfiladero...[7] Sobre todo, se sentía rodeado por la luz. La luz del sol africano era la «reina de todos los colores derramándose sobre todas las cosas».[8] Los efectos de la luz lo estimulaban vivamente. Su único poema es una alabanza al cálido brillo del cirio pascual.[9]

Sin embargo, hay pocos paisajes naturales en torno a Agustín. En su lugar hay caras: caras vivas, con los grandes ojos de un mosaico romano tardío, ojos que denuncian la vida interior del hombre, escondida, excepto en ellos, por la envoltura pesada de la carne.[10] Y muchas voces. El mundo de Agustín está lleno de sonidos: los cánticos de los salmos, las canciones de la cosecha y, lo más delicioso de todo, las arrebatadoras conversaciones de sus compañeros. «Palabras que son como vasos escogidos y preciosos».[11] ¿Qué es el bien? «La cara de un hombre: facciones regulares, la tez brillante, cara encendida de buen espíritu»; y, por supuesto, «un discurso que comunique su mensaje con encanto, con una voz bien timbrada para mover los sentimientos de los oyentes y los ritmos melodiosos y el alto sentimiento de una buena poesía».[12]