He aquí a los personajes de esta historia...

EL PRINCIPE ALFRED es un joven enfermizo que, a sus doce años, nunca ha visto el mundo más allá del palacio de Buckingham.

EL REY fue en tiempos un gran gobernante y un padre cariñoso, pero ahora anda tan perdido como su reino.

LA REINA es una señora muy fina y elegante a la que su hijo quiere con locura. Alfred y ella tienen una relación inquebrantable.

EL GRAN CHAMBELAN es un erudito que empezó su carrera en la casa real cuarenta años atrás, en la biblioteca del palacio. Desde entonces ha ido ascendiendo hasta convertirse en el principal consejero del rey, pero ansía tener más poder.

PIZCA es una niña huérfana que vive en la calle, más allá de los muros del palacio. La llaman así porque es muy menuda. Sus padres murieron siendo ella pequeña, y desde entonces ha tenido que valerse por sí misma.

NANNY es una niñera octogenaria que ha criado a dos generaciones de la familia real. Cuidó del rey cuando era pequeño y ahora se ocupa del príncipe Alfred.

LA REINA MADRE es una anciana, viuda del anterior rey. Fue acusada de traición y vive en el exilio, aunque nadie sabe exactamente dónde. Excepto ella, claro está.

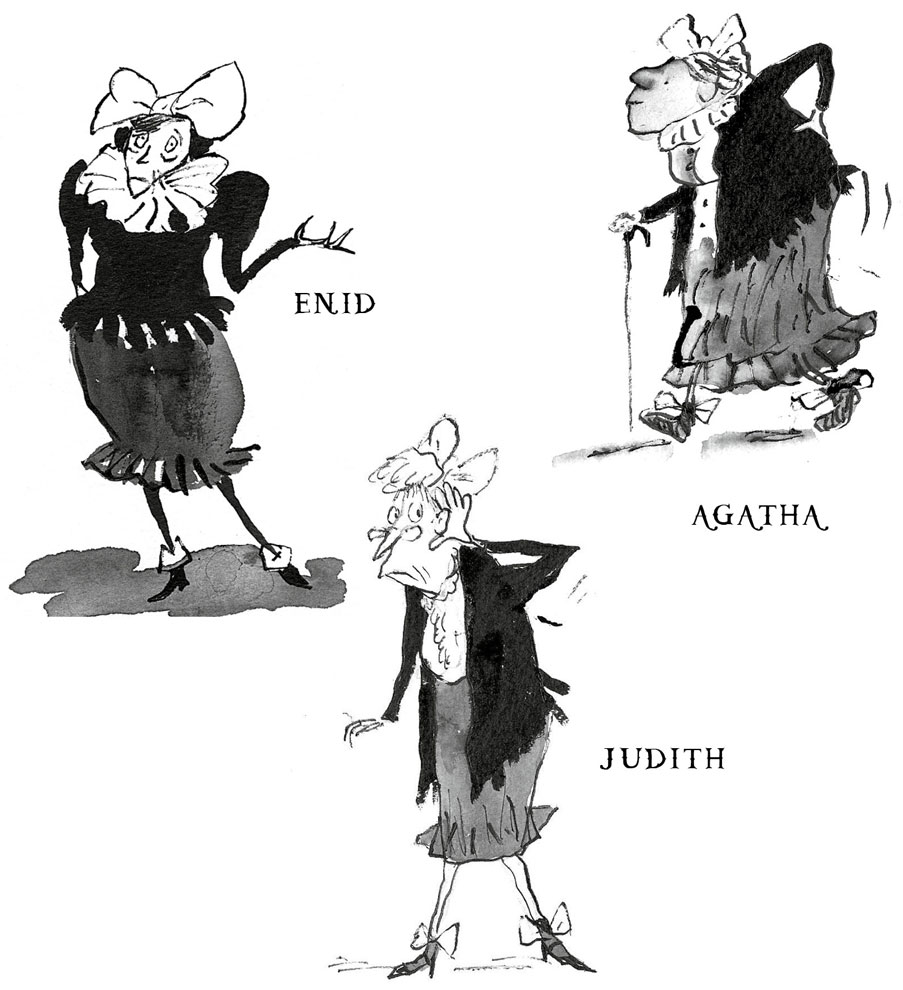

LADY AGATHA Y LADY ENID son dos de las antiguas damas de compañía de la reina madre. Se encargaban de varias tareas, como llevarle ramos de flores o escribir cartas a máquina. Ahora también viven en el exilio junto con otras cuatro damas de compañía: Lady Beatrix, Lady Virginia, Lady Daphne y Lady Judith.

Los soldados de la GUARDIA REAL llevan máscaras de calavera doradas y largas capas rojas. Van armados con escopetas láser y su misión es proteger el palacio a toda costa.

EL VERDUGO es un hombretón que se cubre la cara con un antifaz negro. Es el encargado de todas las torturas y las ejecuciones que se llevan a cabo en la Torre de Londres.

EL OCTODOMO es un robot provisto de ocho brazos y concebido para realizar las mismas tareas que un mayordomo humano.

EL OJO QUE-TODO-LO VE es un robot volador que se parece mucho a un globo ocular gigante. El Gran Chambelán lo controla para saber en todo momento qué se cuece en el palacio de Buckingham.

El grifo es el rey de las bestias mitológicas.

Es mitad águila (reina de las aves) y mitad león (rey de todos los animales). Tiene cabeza y alas de águila, mientras que el cuerpo y las patas traseras son de león.

Durante muchos siglos se creyó que semejante criatura era tan solo una leyenda. Las civilizaciones antiguas rendían culto al grifo, que aparece en relatos del Antiguo Egipto y la Grecia clásica.

En la Edad Media, este ser mitad águila, mitad león se convirtió en símbolo de poder divino.

El poder sobre la vida y la muerte.

El poder de crear o destruir el universo.

Un poder infinito y eterno.

En el pasado, la figura del grifo inspiraba un gran terror. Por eso se ha usado a lo largo de los siglos como símbolo de la monarquía. Reyes y reinas lo hicieron grabar en sus blasones, banderas y escudos de armas. El mensaje era sencillo: someteos a la Corona o sucumbid bajo las garras de la bestia.

El grifo se parece un poco a un dinosaurio, esas criaturas aterradoras que dominaban la Tierra hace millones de años. Sin embargo, a diferencia de los dinosaurios, nadie ha encontrado nunca un esqueleto de grifo.

Pero eso no significa que no hayan existido.

O que no puedan volver a existir...

Era mediodía, pero el cielo estaba negro.

Hacía cincuenta años que el país vivía sumido en la oscuridad porque durante siglos los habitantes de la Tierra habían descuidado el planeta.

Habían quemado todos los bosques, reduciendo a cenizas hasta el último árbol.

Habían llenado de desechos los ríos, lagos y mares, aniquilando todos los peces.

Habían excavado las entrañas de la Tierra en busca de petróleo hasta dejarla hueca por dentro.

Y al final el planeta se volvió en su contra.

Los casquetes polares del Ártico y de la Antártida se derritieron. Hubo inundaciones tan poderosas que dejaron países enteros sumergidos bajo el agua.

Violentos terremotos arrasaron ciudades enteras, sin dejar a su paso más que pilas de escombros.

Los volcanes entraron en erupción, escupiendo a la atmósfera toneladas de cenizas que impedían el paso de los rayos del sol. Sin luz natural, los cultivos se marchitaron y secaron. Nada podía crecer.

El reino se vio sumido en un INVIERNO ETERNO.

Ese era el único mundo que Alfred conocía. Había cumplido doce años, pero nunca había visto la luz del sol. A veces, en sueños, creía notar su caricia en la mejilla, o se veía corriendo a través de la hierba verde, o nadando en un mar que resplandecía bajo el cielo azul. Pero no eran más que eso, sueños.

El chico había visto fotos del sol en los libros y sentía fascinación por ese perfecto círculo dorado. La luna y las estrellas también se habían vuelto invisibles, pero Alfred se pasaba horas imaginando cómo debía de ser el cielo nocturno con mil lucecillas titilando en la oscuridad.

Era uno de esos chicos a los que nada les gusta más que estar a solas con su imaginación. Bueno, en realidad tampoco es que tuviera muchas alternativas, porque siempre había sido un niño enclenque y achacoso. Había enfermado al poco de nacer y nadie esperaba que sobreviviera, pero ahí seguía, sano y salvo.

Bueno, lo de sano es un decir.

Siempre estaba pálido como la cera y delgado como un palillo. Era tan miope que tenía que usar unas gafotas muy aparatosas, y a veces se sentía tan débil que no podía levantarse de la cama en todo el día. Menos mal que alrededor de su cama había pilas y más pilas de libros. Libros, libros y más libros. Libros sobre animales. Libros sobre el espacio. Libros sobre árboles. Libros sobre dinosaurios. Libros sobre libros.

Pero sus favoritos eran los libros de historia.

El problema es que había un toque de queda muy estricto en el palacio. La noche era el momento de máximo peligro, cuando había más posibilidades de un ataque desde el exterior. Por orden del rey, todas las luces tenían que estar apagadas a las ocho en punto, y las infracciones se castigaban con severidad. Los castigos eran brutales, pues se habían recuperado métodos e instrumentos de tortura medieval.

A pesar de las estrictas reglas, Alfred disfrutaba tanto leyendo que seguía haciéndolo a la luz de una vela debajo de las sábanas...

La noche en la que arranca esta historia eso es justo lo que estaba haciendo: leyendo un grueso libro encuadernado en piel sobre los reyes y reinas de Gran Bretaña a lo largo de los tiempos. El primero del que se tenía noticia era Alfred el Grande, que había ocupado el trono hacía la tira y media, en el año 871. Alfred se llamaba así en su honor, pero nadie en su sano juicio lo calificaría de «grande», y él menos que nadie.

Mientras el chico leía con avidez el relato de la decapitación del rey Carlos I en 1649, un estruendo sacudió la habitación.

¡CATAPLUM!

Alfred dejó caer el libro.

¡PUMBA!

Y la vela. A punto estuvo de prender fuego a las sábanas.

¡CHAS!

Mientras sofocaba las llamas y apagaba la vela...

¡BUF!, BUF!

... el chico apartó las mantas de golpe.

¡ZAS!

Una enorme explosión alumbró la habitación desde fuera con un resplandor rojo, naranja y amarillo.

Alfred se levantó de la cama y, con mucho esfuerzo, se acercó al gran ventanal que sobresalía de la fachada. Esos pocos pasos bastaron para dejarlo sin aliento.

—¡Arf, arf, arf!

Alfred se apoyó en el marco de la ventana para recuperar fuerzas.

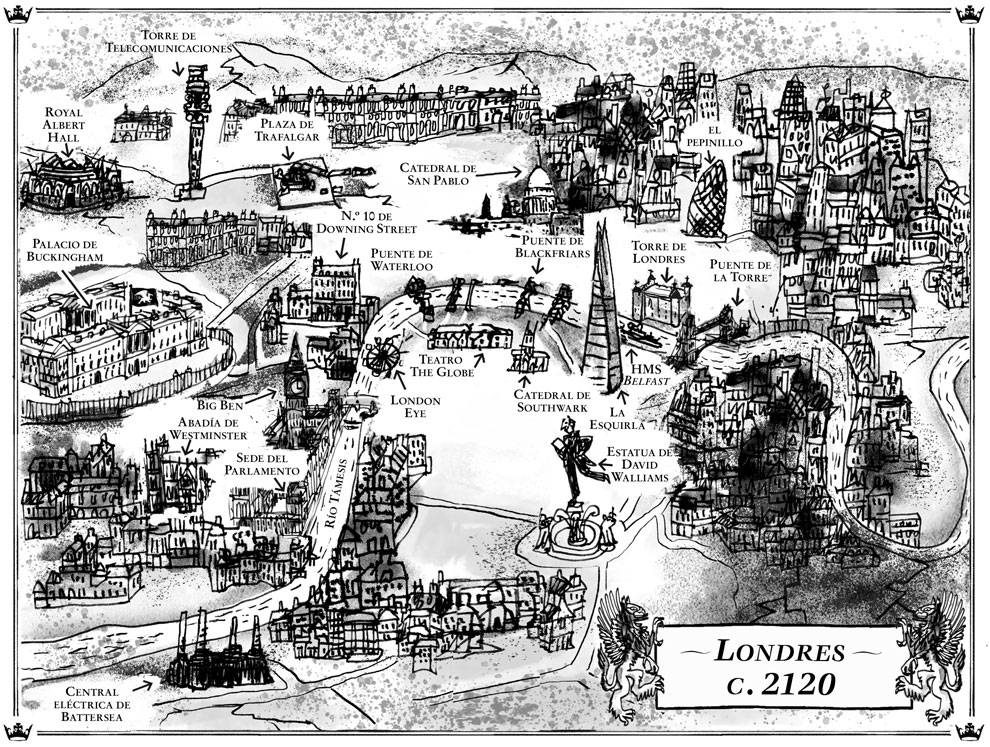

Su habitación quedaba en la última planta del palacio. Desde allí podía ver la ciudad de Londres en toda su extensión. Había un edificio en llamas, y no era un edificio cualquiera.

Se trataba de la catedral de San Pablo.

La histórica construcción, una de las más famosas del mundo, había quedado destruida.

Su inmensa cúpula blanca se había resquebrajado como si fuera una frágil cáscara de huevo. Negras columnas de humo ascendían en el aire.

«¡Oh, no! —pensó Alfred—. ¡San Pablo no!»

A lo largo de los años, el chico había visto desaparecer muchos de los monumentos más emblemáticos de Londres. La columna de Nelson había acabado hecha añicos.

¡CATACRAC!

El London Eye se había precipitado a las aguas del Támesis.

¡CHOF!

El tejado del Royal Albert Hall se había venido abajo después de que una bomba lo hiciera saltar por los aires.

¡CATAPLUM!

Pero ninguno de esos edificios era tan sagrado como la catedral de San Pablo. Costaba imaginar algo peor. El templo se había construido después del gran incendio que había asolado Londres en el año 1666. Su magnífica estructura había resistido milagrosamente intacta a los bombardeos nazis de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora ardía sin control.

Lo siguiente que pensó Alfred fue: «¡Revolucionarios!».

El incendio tenía toda la pinta de ser cosa suya.

El chico nunca había conocido a nadie que perteneciera a esa organización ultrasecreta, pero el Gran Chambelán le había contado muchas cosas acerca de ella, como por ejemplo que los revolucionarios no reconocían al rey como su legítimo gobernante. Querían derrocarlo y decapitarlo, como habían hecho los parlamentarios con Carlos I durante la guerra civil inglesa.

Los revolucionarios representaban la muerte y la destrucción, por lo que el Gran Chambelán sostenía que debían sofocarlos a toda costa.

¡RATATÁ!

Se oyó una ráfaga de ametralladora.

—¡NOOO!

Voces a lo lejos.

—¡ARGH!

¿Había sido eso un grito de dolor?

Alfred sintió un escalofrío. Por más que quisiera apartar los ojos, no podía. Los ataques se producían a diario por toda la ciudad, pero explosiones como esa no eran frecuentes. El chico apoyó la mano en el grueso y frío cristal de la ventana y contempló aquel paisaje desolador.

Aquel era el reino que iba a heredar algún día.

Alfred tenía muy pocas cosas en común con cualquier otro joven de su edad. Él se sentía como un chico normal y corriente, pero los adultos le habían inculcado la idea de que no lo era ni lo sería nunca. No era un «Alfred» cualquiera, ni un «Alfred» a secas, sino el «príncipe Alfred».

Su padre era el rey.

Algún día, él también sería coronado rey.

Alfred II, soberano de Gran Bretaña y de todos sus habitantes.

Lo raro era que le tocaría gobernar un reino que no había visto con sus propios ojos, porque nunca había salido del palacio de Buckingham.

La carita triste del chico asomaba a menudo tras la ventana de su habitación, en la última planta del palacio, en cuyo tejado ondeaba una bandera. Pero no era la típica bandera roja, blanca y azul del Reino Unido que durante cientos de años había presidido la fachada del edificio, sino otra insignia distinta, colocada allí por orden del Gran Chambelán, con el fondo negro y el dibujo de un grifo dorado en el centro. Ese era el símbolo del nuevo régimen. Gran Bretaña ya no tenía un gobierno elegido democráticamente, así que no había un primer ministro ni políticos que representaran al pueblo. Tampoco había un cuerpo de policía, sino que era la guardia real, el ejército personal del rey, la que se encargaba de mantener el orden.

El palacio de Buckingham había sido la residencia oficial de la monarquía británica desde hacía siglos, concretamente desde el reinado de Jorge III, allá por el año 1761. Alfred lo sabía porque lo había leído en sus libros de historia.

Entonces, el palacio era una especie de santuario para los británicos.

Pero ahora se había convertido en una fortaleza inexpugnable.

Había soldados de la guardia real repartidos a lo largo de la muralla que bordeaba el palacio, reconocibles al instante por sus vaporosas capas rojas con capucha y sus terroríficas máscaras de calavera doradas. También lucían un brazalete de tela negra con el grifo dorado en el centro que reproducía la nueva bandera. Pese a su aspecto casi medieval, la guardia real iba armada con modernas escopetas de rayos láser. Un disparo bastaba para enviar a alguien al otro barrio. La misión de los soldados era proteger a los habitantes del palacio de Buckingham.

El edificio en sí había conocido tiempos mejores. Las alfombras estaban desgastadas y el papel de pared se caía a trozos, pero seguía siendo un lugar especial. La habitación del príncipe, por ejemplo, estaba amueblada con valiosas antigüedades. El chico dormía en una gran cama con dosel y se ponía pijamas de seda, aunque la madera de la cama crujía y los pijamas estaban llenos de agujeros.

En la cocina del palacio había una buena provisión de todos los alimentos que se os ocurran, pero eso sí, enlatados. Había reservas de comida para cien años, por lo menos.

Alfred estaba a salvo dentro del palacio. O eso creía.

El chico acercó más la cara a la ventana al ver que la cubierta abovedada de la catedral cedía y se venía abajo. Estaba horrorizado, pero no podía apartar los ojos de la terrible escena. De repente, algo lo distrajo. Un alboroto en el pasillo. Distinguió ruidos de forcejeo y gritos justo al otro lado de la puerta de su habitación.

—¡QUÍTAME ESAS MANAZAS DE ENCIMA! ¡¿CÓMO TE ATREVES?! ¡YO SOY TU REINA!

Era la voz de su madre.

Alfred cruzó la habitación lo más deprisa que pudo, que en su caso era más bien despacio, y abrió la puerta. Dos soldados de la guardia real sujetaban a la reina por la fuerza. Se suponía que su función era proteger a la familia real, así que ¿por qué la arrastraban como si fuera una delincuente?

Eran tiempos extraños, pero aquello ya pasaba de castaño oscuro.

—¡MAMÁ! —gritó Alfred.

La reina llevaba puesto su largo camisón de encaje y una sola zapatilla. Pese a lo violento de la situación, intentaba conservar la dignidad. Al fin y al cabo, era una dama que se preciaba de no perder jamás la compostura.

Alfred siempre había visto a su madre perfectamente peinada y maquillada, pero en ese momento tenía el pelo alborotado y la cara embadurnada de crema de noche. Iba hecha un cuadro. El chico idolatraba a su madre y se le hacía extraño verla así.

—¡ALFRED! —gritó la reina, volviéndose a medias y debatiéndose para obligar a los soldados a parar.

Como llevaban la cara oculta tras las máscaras de calavera doradas, era imposible adivinar qué estaban pensando. Los soldados de la guardia real no dijeron ni mu, y Alfred se preguntó si todo aquello no sería una pesadilla.

—¡Mamá! ¿Adónde te llevan? —preguntó el chico.

—¡VUELVE A TU HABITACIÓN, ALFRED! ¡Y CIERRA CON LLAVE! —contestó la reina a gritos.

—¡Pero...!

—¡AHORA MISMO! ¡Y PROMÉTEME QUE NO SALDRÁS!

El chico no respondió.

—¡Prométemelo! —suplicó su madre.

—¡Lo prometo! —farfulló al fin.

Todavía en estado de shock por lo que acababa de ver, Alfred regresó a su habitación y cerró dando un portazo.

Allí se quedó, incapaz de mover un solo músculo. Era como si estuviera debajo del agua, lo que no hacía sino acentuar la sensación de pesadilla.

Pero aquello no era un sueño. Estaba pasando de verdad.

Como para demostrarlo, los ojos se le llenaron de lágrimas que rodaron por sus mejillas. Se habían llevado por la fuerza a su madre, la persona a la que más quería en el mundo, en mitad de la noche y sin que él pudiera hacer nada por evitarlo. Alfred miró a su alrededor. Había fotografías lujosamente enmarcadas de la reina por todas partes.

En todas y cada una de aquellas fotos, el chico se sentía arropado por el  .

.

En una de ellas, Alfred lucía una armadura idéntica a la de Ricardo Corazón de León. Ricardo I fue un heroico rey del siglo XII que lideró cruzadas en tierras lejanas. Alfred cogió la foto y la observó de cerca.

Así lo llamaba su madre cariñosamente.

Los ojos del chico volvieron a llenarse de lágrimas. Nunca se había sentido digno de ese nombre. No se veía como un héroe, ni mucho menos. Era tan enfermizo que estaba acostumbrado a ser objeto de lástima. A veces, hasta sentía lástima por sí mismo.

Las lágrimas rodaron por sus mejillas.

No podía hacer nada para impedir que los soldados de la guardia real se llevaran a su madre por la fuerza.

A lo largo de los años, otras personas importantes habían desaparecido misteriosamente en plena noche.

El primer ministro.

El jefe de policía.

El líder de las fuerzas armadas.

Hasta la abuela de Alfred había corrido la misma suerte.

La voz de su madre llamándolo así resonaba una y otra vez en su mente.

Ricardo Corazón de León había sido un poderoso guerrero. Alfred tenía que invocar el espíritu de su tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatarabuelo y hacer algo. Lo que fuera.

— —gritó a pleno pulmón, y pese a lo que había prometido a su madre, abrió la puerta de la habitación.

—gritó a pleno pulmón, y pese a lo que había prometido a su madre, abrió la puerta de la habitación.

Alfred enfiló el pasillo a trompicones, apoyándose en un aparador para recuperar el aliento. Las capas de los soldados revoloteaban allá delante, mientras se llevaban a su madre a rastras. El chico intentó apretar el paso, pero al hacerlo tropezó con la alfombra...

¡CATAPLÁN!

... y se torció el tobillo.

—¡AAAY!

Comprendió entonces que nunca podría alcanzarlos, pero pensó en Ricardo Corazón de León y gritó:

—¡OS O-O-ORDENO QUE P-P-PARÉIS!

No solo le faltaba el aire, sino que además no estaba acostumbrado a dar órdenes, por lo que su voz sonó temblorosa e insegura. Aunque pertenecía a la familia real y los soldados tenían el deber de obedecerle, aquella pareja de desalmados sin rostro fingió no escucharlo. La reina se volvió y le dijo a gritos:

—¡TE LO SUPLICO, ALFRED! NO QUIERO QUE VEAS ESTO.

Había una mirada de pánico en sus ojos. Una mirada que el chico nunca había visto hasta entonces. Su madre siempre había tenido un don para fingir que todo iba fenomenal aunque saltara a la vista que no era así. En esos casos, inventaba historias con las que enmascaraba la realidad.

El estruendo de una explosión en mitad de la noche no era más «que una tormenta aparatosa», por ejemplo. Luego acariciaba la cabeza de su hijo hasta que este se dejaba vencer por el sueño.

Después de que la abuela de Alfred desapareciera una noche sin explicación alguna, la reina le había hecho creer que la anciana le iba mandando postales desde su retiro. Se trataba de su abuela paterna, que se había quedado viuda al morir el anterior rey, y el chico la quería mucho. La llamaba «yaya» porque de pequeño le costaba decir «abuela». Su madre le leía aquellas postales antes de acostarlo por las noches.

No hacía mucho que Alfred había empezado a sospechar que en realidad aquellas postales las había escrito su madre.

Cuando le preguntaba si alguna vez saldrían del palacio de Buckingham, la reina lo invitaba a volar alrededor del mundo con la imaginación.

—Dame la mano y juntos subiremos arriba, arriba, muy arriba. Desde las alturas sobrevolaremos Londres, el mar, las pirámides de Egipto, el Gran Cañón del Colorado, la Gran Muralla china y volveremos a nuestra querida Inglaterra a tiempo para cenar.

En su mente, el chico veía todos los paisajes que su madre iba describiendo, y gracias a esas aventuras imaginarias albergaba la esperanza de abandonar el palacio algún día.

Justo entonces, Alfred notó que algo —o alguien— lo COGÍA por los hombros.

¡ZAS!

Dio un grito ahogado, pero estaba tan perplejo que no podía articular palabra. Dos grandes manos enguantadas lo sujetaban con fuerza. Alfred se dio la vuelta. Era otro soldado de la guardia real, que se le había acercado por la espalda sin hacer ruido después de que tropezara con la alfombra. Sin despegar los labios, como sus compañeros, el soldado levantó al príncipe del suelo como si no pesara más que una pluma y lo llevó de vuelta a su habitación.

—¡S-S-SUÉLTAME! ¡HE DICHO QUE M-M-ME S-S-SUELTES!

Pero Alfred no podía oponer resistencia. En un visto y no visto, el soldado lo había dejado en la habitación y cerrado la puerta tras de sí.

¡PAM!

El chico se acercó a la puerta y aguzó el oído. El soldado se quedó un rato a la espera, y luego un ruido de pasos delató sus movimientos. Alfred contó hasta cien para sus adentros. Hubiese saltado los números de diez en diez, pero sabía que no era buena idea. Tenía que asegurarse de que no había p

Libros

Libros Novela romántica

Novela romántica Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela literaria

Novela literaria Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Ficción femenina

Ficción femenina Ocio (juvenil)

Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar

Autoconocimiento y bienestar Historias reales

Historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Activismo

Activismo Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Cómic

Cómic Novela gráfica

Novela gráfica Libros ilustrados

Libros ilustrados Cómic infantil

Cómic infantil Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de autor

Cómic de autor Cómic de humor

Cómic de humor Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómics de influencers

Cómics de influencers Manga

Manga Biografías y memorias

Biografías y memorias Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia True Crime

True Crime Autoayuda

Autoayuda Religión y espiritualidad

Religión y espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Libros de psicología

Libros de psicología Salud de la mujer

Salud de la mujer Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo

Bolsillo Ebooks

Ebooks Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Revista lengua

Revista lengua Blog Recomendaciones

Blog Recomendaciones Clubs de lectura

Clubs de lectura Penguinkids

Penguinkids Tienda: España

Tienda: España