Índice

PRIMERA PARTE. Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

SEGUNDA PARTE. Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

TERCERA PARTE. Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 1

—¿SUBIMOS?

—No, al contrario, bajamos.

—Peor que eso, señor Ciro, caemos.

—Arrojemos lastre.

—Ya he tirado el último saco.

—¿Sube el globo?

—No.

—Oigo un ruido como de movimiento de olas.

—Tenemos el mar cerca de la barquilla.

—Tiremos todo lo que pese.

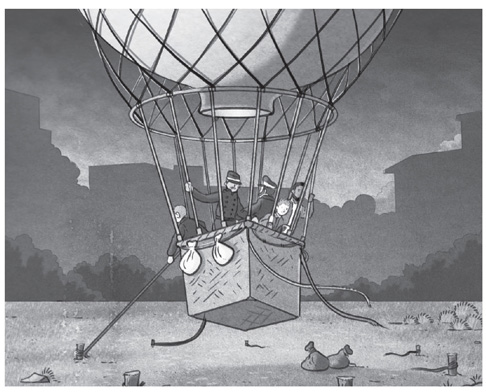

Estaban en algún lugar del Pacífico, hacia las cuatro de la tarde del 23 de marzo de 1865, en medio del gran huracán que causó inmensos estragos en América, Europa y Asia. Llevaban varios días de vuelo y no sabían dónde estaban.

El globo, liberado de municiones, armas y provisiones, había ascendido otra vez. Los cinco pasajeros no habían dudado en tirar hasta los objetos más útiles.

Al día siguiente, el viento se había calmado y el aire era limpio. Los pasajeros advirtieron que el globo descendía lentamente.

Arrojaron los últimos objetos que todavía tenían en la barquilla y los pocos víveres que habían conservado.

Estaban perdidos. Seguían bajando y debajo de ellos no había más que un inmenso mar. No tenían ningún control sobre el globo.

¡Era una situación terrible! El aerostato se deshinchaba cada vez más. Su descenso se aceleraba.

—¿Lo hemos tirado todo?

—No, quedan todavía 10.000 dólares en oro.

Un pesado saco fue arrojado al mar.

—¿Sube el globo?

—Un poco, pero no tardará en volver a bajar.

—¿Qué queda por arrojar todavía?

—Nada.

—Sí... la barquilla.

—Nos atamos a la red, y tiramos la barquilla.

Cortaron las cuerdas que la sostenían, pero después de haberse equilibrado un instante, el globo empezó de nuevo a descender. El gas se escapaba por un desgarro que era imposible reparar.

Un perro que acompañaba a los pasajeros ladró. Estaba tendido cerca de su amo entre las mallas de la red.

—Top ha visto algo —dijo uno de los pasajeros.

—¡Tierra, tierra!

El globo, arrastrado por el viento, se acercaba a tierra, aunque estaba todavía a unos cuarenta y cinco kilómetros. Necesitaban por lo menos una hora larga para llegar a ella y el globo no podía aguantar más tiempo. Se deslizaba rozando la superficie del mar.

Los pasajeros asidos a la red pronto sufrieron el golpeteo de las olas. La cubierta del globo se hinchó y el viento lo empujó como un buque que navega viento en popa. Cuando estaba a punto de llegar a la costa, recibió un formidable golpe de mar y, como si hubiera perdido peso, ascendió unos diez metros. Una corriente de aire le hizo seguir paralelo a la costa sin alcanzarla, pero al fin cayó en la arena de la orilla, fuera del alcance de las olas.

Cuatro pasajeros, ayudándose unos a otros, lograron desprenderse de la red. El globo, libre de aquel peso, fue arrastrado por el viento y lo perdieron de vista.

Quienes no llegaron a la playa eran Ciro Smith y su perro, que se había lanzado en su auxilio cuando aquel cayó al mar a causa del golpe de las olas. Su caída había permitido al aparato subir por última vez y, por tanto, que sus compañeros pudieran llegar a aquella playa.

—Quizá tratará de alcanzar tierra a nado —dijo uno de ellos—. ¡Vamos a salvarlo!

Capítulo 2

Los pasajeros del globo eran prisioneros de guerra yanquis que se habían fugado de Richmond, la capital de los confederados, en la guerra civil americana. Su navegación aérea había durado cinco días.

En febrero de 1865, el general Ulysses S. Grant había intentado inútilmente apoderarse de Richmond, y en el combate varios oficiales cayeron en poder del enemigo y fueron hechos prisioneros. Uno de los más distinguidos pertenecía al Estado Mayor federal y se llamaba Ciro Smith, natural de Massachusetts; era ingeniero, un científico de primer orden, a quien el gobierno de la Unión había confiado durante la guerra la dirección de los ferrocarriles. Era huesudo y esbelto, de cuarenta y cinco años, cabello corto y canoso, y llevaba un espeso bigote.

Tenía los ojos ardientes, la boca grave, la fisonomía de un sabio de la escuela militar. Además de la agudeza de ingenio, poseía la habilidad del obrero. De carácter vital y con fuertes músculos, era un verdadero hombre de acción al mismo tiempo que de pensamiento; todo lo ejecutaba sin esfuerzo y con esa perseverancia que desafía todos los obstáculos. Muy instruido y práctico, tenía un temperamento magnífico porque siempre conservaba la serenidad y contaba con una gran fuerza de voluntad.

Asimismo, Ciro Smith era el valor personificado; había asistido a todas las batallas de aquella guerra, pero la suerte le favoreció siempre, hasta el momento en que fue herido y hecho prisionero en el campo de batalla de Richmond.

Otro personaje importante cayó en poder de las tropas del Sur ese mismo día. Era nada menos que el ilustre Gedeón Spilett, corresponsal del New York Herald y encargado de seguir el desarrollo de la guerra en los ejércitos del Norte.

Periodista de gran mérito, enérgico y bueno para todo, Spilett había estado en primera fila en todas las batallas de la guerra, con el revólver en una mano y el cuaderno de notas en la otra.

Era un hombre alto y de miembros robustos. Tenía cuarenta años, su mirada era tranquila y lucía unas grandes patillas pelirrojas.

Ciro Smith y Gedeón Spilett, que no se conocían personalmente, fueron trasladados a Richmond. El ingeniero se curó rápidamente de su herida y durante la convalecencia conoció al corresponsal. Se agradaron mutuamente y desde el primer momento su vida común tuvo como objetivo evadirse, volver al ejército de Grant y combatir de nuevo por la unidad federal.

Aunque les habían dejado libres por Richmond, la ciudad estaba tan vigilada que la evasión podía considerarse imposible.

Ciro Smith contaba con un fiel criado, un intrépido servidor negro hijo de esclavos que había sido emancipado por él. El esclavo liberto prefirió quedarse con el abolicionista Smith, a quien apreciaba profundamente. Era un muchacho de treinta años, vigoroso, hábil, diestro, inteligente, pacífico y tranquilo, siempre risueño, servicial y bueno. Se llamaba Nabucodonosor, pero le llamaban familiarmente Nab.

Cuando Nab supo que Smith había caído prisionero, abandonó Massachusetts. Sin vacilar, llegó a las cercanías de Richmond y, a fuerza de astucia, arriesgando incluso su vida, logró penetrar en la ciudad sitiada.

Había sitiados que también deseaban salir de Richmond a fin de unirse al ejército confederado, y entre ellos un tal Jonathan Forster, furibundo sudista.

Ya hacía tiempo que el gobernador de Richmond no podía comunicarse con el general Lee, y era urgentísimo que conociese la situación de la ciudad para apresurar la marcha del ejército que debía socorrerla. Jonathan Forster tuvo entonces la idea de salir en un globo atravesando la línea de los sitiadores para llegar al campo de los secesionistas, y el gobernador autorizó la tentativa.

Se construyó un globo para él, que iría acompañado por cinco personas provistas de armas.

La partida del globo se fijó para el 18 de marzo por la noche y con viento noroeste de mediana fuerza, con el que los aeronautas llegarían en pocas horas al cuartel general de Lee.

Pero el pronóstico advirtió que el viento del noroeste se convertiría en huracán y se decidió aplazar la partida.

Mientras Ciro Smith paseaba por una calle de Richmond, se le acercó un hombre a quien no conocía. Era un marino llamado Pencroff, de treinta y cinco a cuarenta años de edad, vigorosamente constituido, de rostro atezado, ojos vivos y aspecto agradable. Era un americano del Norte que había navegado por todos los mares del globo. Emprendedor y capaz de atreverse a todo.

A principios de aquel año había ido a Richmond para ver a un joven de quince años llamado Harbert Brown, de Nueva Jersey e hijo de su capitán, huérfano a quien quería como si fuera su propio hijo.

No pudo salir de la ciudad antes de que fuera sitiada y se quedó bloqueado dentro, pensando en cómo escapar de allí.

—Señor Smith, ¿quiere usted escapar?

El ingeniero lo miró fijamente.

—¿Quién es usted? —preguntó con sequedad.

Pencroff se dio a conocer.

—Bien —respondió Ciro Smith—. ¿Y cómo me propone usted la fuga?

—Por medio de ese globo que está ahí y parece que nos invita expresamente a irnos...

El marino no tuvo necesidad de acabar la frase. El ingeniero lo había comprendido desde las primeras palabras, y asiéndole por el brazo lo condujo a su alojamiento.

Allí, el marino desarrolló su plan, que en realidad era muy sencillo: solo arriesgaban la vida.

Ciro Smith escuchó sin decir palabra, pero su mirada brillaba.

El proyecto era muy peligroso, pero ejecutable; por la noche, a pesar de la vigilancia, podían llegar al globo, entrar en la barquilla y cortar las cuerdas que lo retenían. Ciertamente, corrían el riesgo de morir, pero también había alguna probabilidad de éxito...

—No estoy solo —dijo al terminar Ciro Smith.

—¿Cuántas personas quiere llevar con usted? —preguntó el marino.

—Dos, mi amigo Spilett y mi criado Nab.

—Son tres con usted —respondió Pencroff—, y con Harbert y yo somos cinco. El globo puede llevar seis...

—Partiremos —dijo Ciro Smith.

Cuando comunicó el proyecto a Spilett, este lo aprobó sin reservas.

En cuanto a Nab, estaba dispuesto a seguir a Smith a todas partes.

—Nos vemos a las diez —dijo Pencroff.

Las calles de la ciudad estaban desiertas y todo favorecía la partida de los prisioneros. Espesas brumas pasaban como nubes rozando el suelo, y una mezcla de lluvia y nieve comenzó a caer.

A las nueve y media, Ciro Smith y sus compañeros acudieron por diversos lados a la plaza y se acercaron al globo. Sin pronunciar una palabra, Smith, Spilett, Nab y Harbert entraron en la barquilla, mientras Pencroff desataba los paquetes de lastre. El globo únicamente estaba sujeto por un cable, y Ciro Smith solo tenía que dar la orden de partida.

En aquel momento un perro entró de un salto en la barquilla. Era Top, el perro del ingeniero, que tras romper la cadena que lo sujetaba había seguido a su amo. Ciro Smith, temiendo que el exceso de peso impidiera la ascensión del globo, quería echar al pobre animal.

—¡Cabe uno más! —dijo Pencroff, arrojando a tierra dos sacos de arena.

Después desató el cable, y el globo, subiendo en dirección oblicua, desapareció tras rozar dos chimeneas.

El huracán se desencadenó entonces con una espantosa violencia. Durante la noche no pudieron pensar en bajar, y cuando llegó el día las brumas les impidieron la vista de la tierra. Solamente después de cinco días se disiparon un poco las nubes, y aquel claro dejó el mar inmenso bajo el globo impulsado por el viento a gran velocidad.

Capítulo 3

—¡Adelante! —gritó Spilett.

Y los cuatro, Gedeón Spilett, Harbert, Pencroff y Nab, olvidando el cansancio y la fatiga, empezaron a investigar.

El pobre Nab lloraba de rabia y de desesperación, pensando en la pérdida de Smith.

—Busquemos —gritaba Nab.

—Sí, Nab —respondió Gedeón Spilett—. Le encontraremos.

—¿Vivo?

—Vivo.

—¿Sabe nadar? —preguntó Pencroff.

—Sí —respondió Nab—, y además Top está con él.

El ingeniero había desaparecido al norte del lugar donde habían aterrizado, así que caminaron hacia el norte siguiendo la costa arenosa, llena de piedras y desprovista de vegetación.

De vez en cuando se detenían, llamando a Ciro Smith a grandes gritos y escuchando por si se oía alguna voz procedente del mar.

Después de media hora de marcha llegaron a un cabo.

—Es un promontorio —dijo el marino—, es preciso volver atrás.

Pencroff observó que el litoral se volvía más escarpado, que el terreno subía, y supo que llegarían a una costa abrupta.

Después de recorrer unos tres kilómetros, mientras caía la noche, se vieron otra vez detenidos por el mar en otro cabo bastante elevado, formado por rocas resbaladizas.

—Estamos en un islote —dijo Pencroff—, y lo hemos recorrido de un extremo a otro.

La observación del marino era acertada.

Desde el globo no habían podido ver dónde caían y no sabían si aquel islote formaba parte de un archipiélago o estaba aislado.

Sin embargo, Pencroff, con su vista de marino, habituada a penetrar en la oscuridad, creyó distinguir, hacia el oeste, masas confusas que anunciaban una costa elevada.

Era necesario dejar para el día siguiente la búsqueda del ingeniero.

—El silencio de Ciro no prueba nada —dijo el corresponsal—. No desesperemos.

El corresponsal sugirió entonces la idea de encender una gran hoguera que pudiese servir de guía a Ciro. Pero en la isla solo había arena y piedras.

La noche fue larga y penosa; hacía frío, pero siguieron gritando por si Ciro podía oírlos.

Uno de los gritos de Nab pareció que se reproducía por el eco.

Harbert hizo esta observación:

—Si hay eco, significa que hacia el oeste tenemos una costa bastante cercana.

El marino hizo una señal afirmativa.

Pasó la noche. Hacia las cinco de la mañana del 25 de marzo, trataban de ver la costa que debía estar hacia el oeste, pero debido a la niebla no la veían. Una hora después vieron, a unos ochocientos metros, una costa elevada y abrupta.

Nab se lanzó al mar sin consultar a los demás.

Pencroff lo llamó, pero en vano. El corresponsal se dispuso a seguirlo, pero Pencroff se acercó a él y le dijo:

—¿Quiere atravesar ese canal?

—Sí —respondió Gedeón Spilett.

—Pues bien, créame y espere; Nab bastará para socorrer a su amo. Si nos metemos en ese canal, corremos el riesgo de que la corriente nos arrastre hasta el mar; la marea está bajando, y con un poco de paciencia es posible que hallemos un paso vadeable.

—Tiene usted razón —respondió el corresponsal—. Separémonos lo menos posible.

Entretanto, Nab luchaba con valor contra la corriente, cruzándola.

Llegó a tierra, se sacudió vigorosamente, echó a correr y desapareció tras las rocas.

Sus compañeros observaron su gran esfuerzo mientras comían algunos mariscos que recogían en la playa.

La costa opuesta formaba una gran bahía terminada al sur en un cabo desprovisto de vegetación y de aspecto muy árido.

Aquella punta rocosa se unía al litoral formando dibujos caprichosos. Hacia el norte, por el contrario, la bahía se ensanchaba y la costa era más redondeada. Detrás destacaba una cortina granítica cortada a pico.

A la derecha, detrás del acantilado, se distinguía una masa confusa de grandes árboles. En último término, y por encima de una meseta en dirección noroeste, resplandecía una cima nevada, herida por los rayos del sol.

No podían saber si aquella tierra era una isla o pertenecía a un continente.

—¿Qué le parece, Pencroff? —preguntó Harbert.

—Que tiene de todo —respondió el marino—, de bueno y de malo; ya veremos.

Tres horas después, con la marea baja, quedó al descubierto la mayor parte de la arena que formaba el lecho del canal.

Gedeón Spilett y sus dos compañeros se desnudaron, formaron un paquete con sus ropas, se lo colocaron sobre la cabeza, se metieron en el agua y cruzaron el canal sin apenas perder pie. Los tres llegaron sin dificultad a la orilla

Libros

Libros Novela romántica

Novela romántica Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela literaria

Novela literaria Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Ficción femenina

Ficción femenina Ocio (juvenil)

Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar

Autoconocimiento y bienestar Historias reales

Historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Activismo

Activismo Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Cómic

Cómic Novela gráfica

Novela gráfica Libros ilustrados

Libros ilustrados Cómic infantil

Cómic infantil Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de autor

Cómic de autor Cómic de humor

Cómic de humor Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómics de influencers

Cómics de influencers Manga

Manga Biografías y memorias

Biografías y memorias Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia True Crime

True Crime Autoayuda

Autoayuda Religión y espiritualidad

Religión y espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Libros de psicología

Libros de psicología Salud de la mujer

Salud de la mujer Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo

Bolsillo Ebooks

Ebooks Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Revista lengua

Revista lengua Blog Recomendaciones

Blog Recomendaciones Clubs de lectura

Clubs de lectura Penguinkids

Penguinkids Tienda: España

Tienda: España