Vine al Palacio porque el hombre al que buscaba tenía una habitación allí. Estaba de pie en el vano de la puerta, apoyándose en el marco, no estaba delgado, sino esquelético; los labios chupados y cortados; la piel de su rostro tensa sobre su cráneo. Lo llevé de vuelta a la cama, donde me miró, amable aunque salvaje. Sus ojos ardían con vida, como si el espíritu hubiera abandonado la carne y se hubiera concentrado allí, en los iris brillantes y cristalinos, el blanco de color leche impoluto. Su voz, aunque preternatural, sonaba robusta y lúcida, y cuando hablaba, lo hacía sin obstrucción, sin ahogo, sin confusión (al menos, hasta sus últimas horas, cuando se sumió en el delirio, hablaba sin sentido y citaba literatura). Le dije que me quedaría, que le haría de enfermera, sin importar cuánto durara. La verdad es que no tenía a donde ir, y los dos lo sabíamos. Juan insistió en que, tras su muerte, me quedara en el Palacio y ocupara su habitación. Me pidió que acabara el proyecto que en su día lo había consumido, la historia de cierta mujer que tenía su mismo apellido. Miss Jan Gay. «Ven —dijo con un guiño—, aprieta las manos de madre como señal de que lo harás». Era una alusión a alguna escena famosa que yo no fui capaz de identificar; no era una broma. Tomé sus manos, todo nudillos y falanges, en las mías. Estaba cerca de la muerte, y yo le hubiera prometido cualquier cosa.

«Nunca tuve intención de cumplir mi promesa. Pero antes de darme cuenta mi cabeza comenzó a nadar en sueños…[3] ¿De dónde es eso?».

«No lo sé, Juan. Pero yo cumpliré esta. Pienso hacerlo».

«Algunos la llaman de una manera, otros de otra —dijo—. Yahn, o Jan, o Helen. Hada santa, madre de gracia. Nuestro Padre que está en medio».

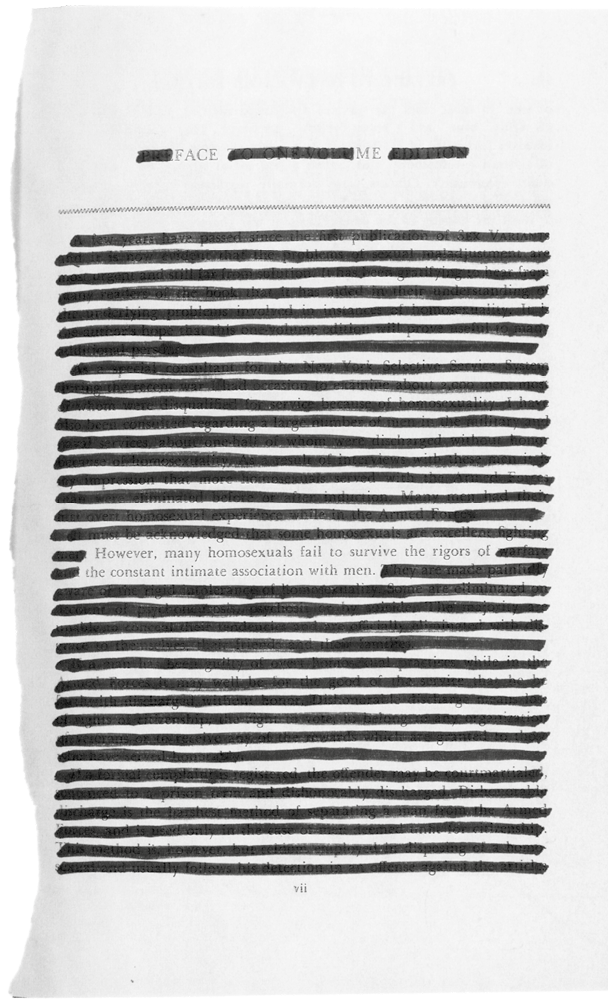

(2) Imagen creada a partir de la página vii de Sex Variants: A Study of Homosexual Patterns, de George W. Henry, MD, copyright © 1941, Paul B. Hoeber, Inc.

Me había aventurado al Palacio con el último dinero que me quedaba, solo después de haber perdido todo en la metrópolis. No tenía trabajo ni título, ni pedigrí, ni intuición social, ni hombre que me mantuviera. Compré un billete para un autobús que se dirigía al oeste, a una pequeña ciudad a miles de kilómetros y varios días de distancia: al lugar donde sospechaba que se podía haber batido en retirada Juan. Llevaba una única bolsa de viaje llena de ropa. Hora tras hora, observé el paisaje cambiar a través de ventanas impregnadas de una capa de grasa. Cuando intenté limpiarla utilizando el borde de la manga, creé un efecto de halo, como el de una mancha de vaselina en un primer plano de una película de Hollywood antigua. Ahí estaba yo, la nariz sin marcas, los rizos morenos domados, cada rasgo duro suavizado en el reflejo.

Por el camino, cambiamos de autobuses y conductores, uno de ellos era un hombre atractivo, marrón y corpulento. Sus ojos sonrientes parpadeaban en el retrovisor, y anunciaba cada parada con campechana jovialidad. Cuando quedaron asientos libres, me vi adelantándome desde atrás, cada vez más cerca, hasta que estuve directamente a su derecha, solo un poco más atrás, lo bastante cerca para ver los pelos que crecían a cada lado de sus nudillos. Oye, me dijo, este bus está a punto de vaciarse. Nuestra última parada antes de cruzar el Big Muddy, el Missouri. Y así sucedió, todo el mundo salió en tropel; cruzamos él y yo solos. El río era ancho y caudaloso y en efecto lodoso, un color chocolate con leche que me recordó a las vacaciones de Pascua, a conejos envueltos en papel de plata con inertes ojos de caramelo. Me preguntó adónde me dirigía, y se le conté, y él dijo: Bueno, no seré yo quien te lleve allí. Y entonces su humor cambió y dejó de actuar, simplemente saludando con la cabeza a quienes subían. Cuando llegó el nuevo conductor —pálido, entrometido— no me sentí exactamente asustado, pero sí menos valiente. Me estremecí. Entre unos brazos la senda acaba se repetía en mi cabeza, pero no me acordaba de dónde había sacado esa frase horrible, de un libro, una película o una canción infantil. Volví a un asiento al fondo. La gente que subía en las paradas siguientes eran de un tipo diferente —me parecían exóticos, del interior, no de la costa— y después el paisaje empezó a aplanarse de verdad y el horizonte visible se expandía en todas las direcciones, de modo que el cielo se hizo más grande y más abovedado, y descubrí que podía mirar y mirar para siempre el desierto, y no cansarme nunca de los nuevos pigmentos terrestres —nuevos al menos para mí—, los rosas y cobres y arena y arcilla.

Llegamos temprano por la mañana, y me bajé, con la esperanza de seguir a dedo desde allí, pero pasaban muy pocos coches. Durante varias horas, estuve en el arcén de la carretera al lado de un pequeño árbol de mezquite. Cuando el coche número cincuenta pasó de largo, comencé a desesperarme, pero entonces vi unas luces de freno y oí el crujido de las ruedas sobre el arcén de grava. Turistas europeos, una pareja. No tienes un aspecto particularmente amenazante, dijo el hombre. Se ofreció a llevarme todo el camino. La mujer frunció el ceño; me di cuenta de que habían estado discutiendo y de que yo iba a servir de distracción, así que charlé un poco, aunque no pasó mucho tiempo antes de que ella recuperara el hilo de su discusión en susurros acusatorios en una lengua extranjera y yo regresé al paisaje.

Y así avanzamos, adentrándonos en el desierto, hasta una ciudad aún más pequeña, un pueblo en realidad, en busca del Palacio, en busca de Juan, hasta que lo encontré, un esqueleto en el vano de la puerta.

En otra vida, Juan y yo nos habíamos conocido durante dieciocho días en total, casi una década antes, cuando yo solo tenía diecisiete años. Incluso entonces, parecía frágil, aunque agudo, y muy atento. En aquel momento, mis propios abuelos eran todavía relativamente jóvenes, y por eso no tenía experiencia con ancianos, que es lo que yo consideraba que era Juan, y me ponían nervioso la piel seca y con manchas de los brazos y las manos de Juan, los múltiples pliegues de las arrugas de sus labios y sus ojos. «Mi senectud —lo llamaba Juan—. Una afrenta a la juventud y a la belleza». Y a pesar de que sabía que bromeaba, me repugnaba, no Juan mismo, sino la vejez como abstracción. Me resultaba imposible imaginar mi propio cuerpo adolescente sucumbiendo a la edad, deteriorándose. Por aquel entonces, miraba a Juan y pensaba: De ninguna de las maneras ese cuerpo es mi futuro.

El Palacio se erigía monumental en la calle polvorienta. Un edificio del desierto caído en desgracia. El estuco que en su día había sido blanco era color marfil sucio, desconchado aquí y allá, dejando a la vista el ladrillo de debajo. No sé cómo surgió el nombre; no hay palacios en este país. Debió de ser un hotel, o un asilo estatal, hace mucho tiempo. Los anchos aleros del tejado se sostenían en ménsulas talladas, y sobre la entrada, en el hastial de la fachada, habían esculpido un relieve en forma de trébol de tres hojas que me recordaba al as de tréboles de las barajas de cartas, y que podía haber sido la espadaña de una campana, a pesar de que ahora no había ninguna campana dentro, solo enmarcaba el cielo celeste. Las escaleras de mármol se habían tornado amarillas, los espacios interiores estaban divididos al azar en habitaciones más pequeñas con paredes de yeso pintadas y mal cortadas. Las puertas de la entrada estaban cerradas con una cadena y encaladas. No tenía ni idea de quién llevaba el Palacio; una organización benéfica, suponía, un lugar para los que no tenían familia. Juan tenía su propia habitación, un escritorio, una mininevera, un hornillo, un armario pequeño y una cama individual a ras del suelo. Los libros se apilaban a lo largo del zócalo. Juan tenía permitidas visitas durante algunas horas de la mañana y de la tarde, pero él dejaba abierta la ventana, y por la noche yo trepaba por la salida de incendios y me colaba y me sentaba en el borde del colchón. Hablábamos. Yo tenía muchas preguntas, y muchas horas en las que no tenía donde quedarme. Algunas noches las pasaba con hombres, clientes que encontraba en el bar del pueblo, el Depot, al lado de la estación de autobuses. O los encontraba rondando la propia estación de buses, o merodeando en los baños, pero no tardé en darme cuenta de que solo quería estar en la habitación, con Juan. Me gustaba más pasar la noche en la cama a su lado, donde podía sentir sus huesos y su piel quebradiza, y respirar su aliento podrido, sabiendo que no se había marchado.

Juan no tenía en gran consideración a los otros residentes, almas errantes, a quienes se refería como bandada de patos queer. No había oído ese nombre colectivo antes. «Todos amargados —dijo él—, o arruinados. O lunáticos». La cocina, los baños comunitarios, las duchas: en ninguna parte la ventilación del edificio funcionaba como era debido; las habitaciones conservaban los olores de los residentes, perfumes almizclados y mierda y mugre y comida calcinada. Juan prefería no aventurarse más allá de su puerta. Comía solo sopa de lata, tomate y crema, o lentejas, que yo le calentaba colocando la lata directamente sobre el hornillo. Lo recostaba y observaba cómo llevaba la cuchara de la lata a su boca con trémula deliberación. Después, mientras hablábamos, arrancaba el papel pintado de la pared de al lado de la cama tan cuidadosamente como se lo permitían sus dedos. «Justo debajo, el papel es aún más bonito», decía. Había dejado al descubierto un trozo del tamaño de un plato, el motivo era una escena circense ilustrada en un delicado estilo antiguo: caniches rosas saltando a través de un aro; un elefante haciendo equilibrios en una pata sobre un taburete diminuto; hobos haciendo el payaso. «Me gustaría decapar toda la pared antes de morir, pero no lo haré, ¿verdad?».

Yo no hablaba del después; en cambio le contaba mentiras sobre el futuro. «Un día de estos, te traeré un caldero. Y un bol. Y te veré comer con dignidad».

El gran proyecto que yo debía acabar tras la muerte de Juan involucraba una carpeta llena de papeles sueltos, recortes de periódico, fotografías, notas a mano, además de dos libros enormes cuyas páginas estaban mayoritariamente tachadas. Los libros contenían un trabajo de investigación publicado en dos volúmenes y titulado Sexual Variants: A Study of Homosexual Patterns [Desviaciones sexuales: un estudio de los patrones homosexuales].

De inmediato, sentí el magnetismo, el misterio de esos libros; un trabajo de intensa observación transformado en un trabajo de borrado. Y me pregunté por la conexión de Juan con miss Jan Gay, mencionada en la introducción. Le pregunté a Juan si él y ella eran parientes. «No, no». No obstante, me contó, estaba en lo cierto al creer que su conexión «iba más allá que el parecido nominal». Eso fue todo lo que dijo.

No entendía por qué, pero una vez que llegué y que la promesa de continuar el trabajo me había sido sonsacada, el propio Juan pareció perder el interés en los libros; volvía la cara hacia la pared, al papel pintado, y me costaba conseguir que me explicara cualquier cosa. Aun así, yo lo aguijoneaba a preguntas sobre la investigación, sobre las desviaciones sexuales descritas, sobre Jan Gay, sobre quién había tachado todas las páginas y por qué y si había sido el mismo Juan. «No, no». Él había encontrado los libros así, purgados en pequeños poemas y observaciones. Insinuaba que me contaría más, cuando llegara el momento, pero primero quería saber de mí y de mi vida durante la década que había pasado desde la última vez que nos habíamos visto. Juan sabía cómo hacerme hablar, aunque no quisiera; me extraía las palabras mediante una fuerza hipnótica.

Juan se preocupaba por mí. El Palacio, afirmaba, atraía a aquellos que estaban destrozados por los problemas. Sugirió, con sinceridad, que yo me las había tomado, pero era otra expresión con la que tampoco estaba familiarizado, e incluso después de que me la explicara, la noción de huir y esconderse me parecía rara, tan anticuada como el papel pintado.

«¿Huyendo de qué? ¿Los policías? ¿Los corredores de apuestas? ¿Un chulo?».

«De quién —dijo Juan. Y tras un momento añadió—: Tu mente, entonces».

El cáñamo de la pantalla de la luz de la mesita de noche volvía más cálida la luz, de modo que sus ojos castaños ardían en un color extasiado, parecido al licor. No podía dejar de mirar cómo brillaban, la incongruencia con el resto de su cara como una máscara mortuoria.

En el centro, alrededor del Palacio, los edificios y las carreteras absorbían el calor del día e irradiaban calor durante la noche. Noches infernales sin escapatoria. La cama era pequeña. El ventilador del techo solo funcionaba a la velocidad más lenta.

«Es como si todo aquí estuviera permanentemente programado en un tempo lánguido, ¿eh, nene? —dijo Juan—. El ventilador y el aire, tú y yo, el tiempo mismo».

Yo me contoneaba por la habitación desnudo salvo por mi calzoncillo de algodón blanco. Solo me vestía para salir y ni siquiera en esos casos llevaba mucho puesto. Más allá de estar fresco, esperaba darle una alegría a Juan, pero él raramente flirteaba. Se tapaba con la fina sábana, a pesar de que yo había visto su cuerpo muchas veces cuando le ayudaba a levantarse de la cama para ir al baño del pasillo. Al principio, apartaba la vista por la impresión que me daba su esqueleto, pero con el tiempo me acostumbré a su emaciación, y observaba cómo los huesos y las articulaciones se movían bajo la piel con una belleza sobrenatural y terrible.

El propio Juan emanaba muy poco calor corporal, pero en las noches más tórridas el mínimo contacto de piel, por suave que fuera, resultaba insufrible, y yo me iba de la cama al suelo duro. Dormir era imposible; ni siquiera lo intentábamos. En cambio, la voz de Juan descendía flotando sobre mí. Le gustaba guiarme a un estado de trance, y era bueno haciéndolo; tan bueno, que yo sentía que una de esas noches no me recuperaría.

«Cuéntame otra vez lo del blackout que provocó la inundación. Cierra los ojos. ¿Qué ves?».

Estoy otra vez en casa, en la ciudad. Justo acabo de fregar. Están todos los platos lavados y puestos a secar, excepto la olla grande, que necesita remojo. Había preparado una copiosa comida nostálgica —toda para mí— y luego me di cuenta de que no tenía hambre, así que guardé todo. Coloco la olla en el fregadero, abro el grifo. Pienso, Deja que la pila se llene.

«¿Luego nada?».

«El vacío».

En el salón, bajo la vista hacia el lugar por donde entra el agua. Un serpenteante riachuelo choca contra la pata del sofá, se divide, se reúne. En algún lugar, mi casera chilla como si la estuvieran matando. Él lo ha hecho, pienso. Los alaridos suben de abajo, de la casa donde vive ella. Me despierto sobresaltado, aunque técnicamente ya estoy despierto, de pie; vuelvo a mi ser. Corro a la cocina, el agua rebalsa desde la encimera, el agua se extiende por el suelo, cinco centímetros de profundidad, y luego llega un rugido, tremendo. La habitación de los caseros está justo debajo, y es su techo el que ruge, se comba y se abre con un desgarro. No veo, pero oigo: el revoque de yeso, el ventilador de techo y el aplique de luz, todo cae.

Escalera arriba, la casera aporrea mi puerta, gritando mi nombre, invocando a Jesucristo, gritando por el agua y qué he hecho. Abre la puerta —la manera en que me mira entonces, me atraviesa—, díselo. Está hecho, se acabó. Va de un lado a otro como puede tirando toallas, sábanas, el edredón, cualquier cosa que absorba el agua; me estoy disculpando, un error, dejé el grifo abierto. Ella ni siquiera parece oír. Lo siguiente que recuerdo es seguirla escalera abajo, a su habitación, donde está su marido. Tranquilo como un cocodrilo, comiendo. Está sentado en la única esquinita de la cama que sigue seca, comiendo: algo directamente del hueso. No es pollo; rabo de buey, quizá, o cordero. Debían de estar en mitad de la cena. La cama está cubierta de porquería, y los desperfectos son sencillamente terribles. Cuelgan lenguas húmedas del yeso del techo. Hay un agujero encima. Entre las vigas que nos separan, hasta la parte de debajo de mi tarima. Entre las rendijas, alcanzo a ver la luz de mi cocina, el agua continúa goteando, ahora suavemente, sobre el colchón, el vestidor. La tranquilidad del marido parece una reprimenda a la mujer, que llora con enormes lágrimas de verdad. No entiendo bien todo lo que dice, en gran parte por el idioma, pero capto lo esencial: quiere una explicación, no mía, sino de Dios al parecer, ¿cómo podría yo conseguir una cosa así? La culpa que siento es tan aguda que me marea, pero no puedo apartar la vista del marido, cómo come. Repulsivo. Su silencio, me doy cuenta, está dirigido a mí, como si estuviera buscando la maldición correcta, la forma adecuada de condenarme al infierno. Creo que voy a vomitar. Aunque es como si él tampoco pudiera verme, o al menos no me mira. Mira fijamente hacia delante, y mastica.

«¿Qué pasa? ¿Por qué paras?»

«El cacharro que dejé a remojo en el fregadero. No una olla… No me acuerdo de la palabra correcta».

«Eso es porque apenas hablas una palabra de español, nene. Nunca te has molestado en aprender, ¿verdad?».

«Bueno, en realidad, mi padre…».

«¿Tu padre qué?».

«Mi padre lo hablaba, pero a nosotros, no con nosotros. ¿Entiendes?».

«Ya veo. Échale la culpa a tu viejo. El viejo te culpa a ti. Nadie tiene que enseñar, o aprender».

«Dime la palabra».

«El caldero. Como una bruja. Ahora sigue. Cierra los ojos».

«Supongo que lo siguiente que veo es la limpieza. Horas y horas. Llevar a rastras el yeso húmedo hasta la acera. Bolsas de consorcio negras llenas de porquería empapada. La casa es muy antigua, los revoques son originales. En el caos, una pila de fotografías, que debía de estar sobre la cómoda, o en el suelo al lado de la cama, y que ahora la casera toma y separa una de otra con cuidado, las coloca para que se sequen en un trapo de cocina extendido sobre el radiador. Claramente muchas están estropeadas. Fotografías antiguas, de cuando vivía en la isla, copias en blanco y negro en papel de fotografía con marcos blancos y bordes dentados. Irremplazables. Cada vez que mira al techo, al suelo de arriba, mi suelo, yo me estremezco. Ojalá pudiera describir la expresión de su cara».

«Inténtalo».

«Uf, no sé… ¿Cómo se describe una expresión? Había desaparecido la tensión de su cara y su cuello, sus mejillas, cejas y labios estaban hacia abajo, la barbilla hundida… No sé cuál es la palabra… alicaída, supongo».

«Una buena palabra».

«¿De dónde viene? Estoy seguro de que lo sabes».

«Bueno, los pájaros tienen alas, y los insectos, y otros animales».

«Y las casas».

«Y las casas. Los edificios. Y los aviones».

«¿Y todos caen?».

«Exacto, las casas se derrumban, los edificios colapsan y todos caen: los pájaros y los insectos y los aviones y las caras de las caseras. Pero continúa, sigue describiendo el desmayo».

«¿Cuándo será tu turno? He venido a verte a ti».

«Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre…».[4]

«Comala. ¿Qué es eso? Lo sé. Lo sabía, en su día».

«Pronto me tocará a mí, pero primero me tienes que contar la historia entera. Los detalles son muy importantes».

«¿De la casera?».

«Del blackout, la inundación, todo lo que te ha traído aquí».

(3) Imagen creada a partir de la página 349 de Sex Variants.

Los gritos de la casera no me llegaron directamente. Pasaron bastantes momentos hasta que desperté de mi ensoñación, aunque en los bordes sentía los gritos; reverberaban en algún lugar profundo de mi mente. Cuando estaba en el blackout, recordaba, o revivía, y a veces revivía vidas que no eran la mía. Estaba en otra parte, con otra persona. Una mujer, un grito y un gran silenciamiento.

«¿Lo entiendes?».

«Ayúdame a entenderlo. Continúa».

«El agua debió de acumularse durante una hora por lo menos; los daños materiales ascendían a miles de dólares, toda esa agua, yo parado ahí sin más, en el salón con el grifo abierto y mi mente… ¿dónde? Porque no lo entiendo. Recuerdo que oí la voz, los gritos, gritos ahogados, pero a la vez yo seguía parado muy quieto, como si estuviera escuchando algo, o a alguien, alguna clase de violencia más allá de los gritos. No estoy hablando del marido. Oh, no. Los dos son muy viejos, y sí, quizá él es callado y malhumorado comparado con ella —una mujer maravillosa, muy amable y conversadora, abstemia, muy religiosa, pero no en el sentido punitivo, del fuego eterno de la palabra, que me era más que familiar, sino en un sentido caritativo y espiritual que nunca había experimentado—, de todas maneras, no, no creo que él tuviera esos arrebatos. No creo que la golpeara. Quizá en el pasado, pero ya no. Yo aguzaba el oído a otra violencia. Recuerdo, justo antes de volver en mí, que sentí o que tuve el pensamiento, Ahora él ha ido y se ha matado».

«¿Y quién es él?».

«Esto es lo que estoy preguntando».

«¿Y ahora sabes dónde estás?».

«Estoy aquí contigo. Y tú tienes ese proyecto. Esa colección de cosas en una carpeta de papel manila, y los libros, y ese montoncito de fotografías atadas con una cuerda. Y me las vas a enseñar y decir, rellena los huecos. ¿No es cierto?».

«¿Y si son demasiados huecos que rellenar? ¿Entonces qué?».

«¿Sabes cuánto tiempo llevo ya aquí, Juan?».

«Mañana será mi turno de hablar».

«Eso repites una y otra vez».

«Mañana y mañana y mañana. El camino a la polvorienta muerte».

[5] De las colecciones del Kinsey Institute, Indiana University. Todos los derechos reservados.

Fue en una institución donde nos conocimos Juan y yo. En aquel momento todavía me faltaban varios meses para cumplir dieciocho años, pero me habían considerado demasiado maduro para el reformatorio, así que ignoraron las reglas y me pusieron con los adultos. Por entonces, de alguna manera me sentí orgulloso de estar loco como un adulto, aunque ahora, en la habitación sofocante, aquel mundo parecía remoto en el espacio y el tiempo, y me di cuenta de lo joven e inmaduro que debí de parecerle a Juan. El pasado es un país extranjero, dijo Juan, citando, y de hecho allí, en ese otro lugar, se hacen las cosas de otra manera. Juan y yo estábamos bajo la tutela del Estado, en constante observación.

Desde el momento que llegué, me recibieron con normas, una letanía de proclamas reguladoras. Yo temblaba en una silla ante la enfermera de admisiones, tratando de asumir el cambio de mis circunstancias. Guardaba silencio, dócil, resiguiendo el patrón de los agujeritos de ventilación del ante mugriento de mis zapatillas, incapaz de establecer contacto visual, de pronunciar siquiera una palabra de protesta. La escena parecía la copia de la copia de un guion malo, uno que reconocía de la televisión y los libros. Todo, desde la actitud gélida de la enfermera hasta mi propia timidez y mi pavor, todo era el cliché de un drama menor que debía de haber tenido lugar en aquella misma sala incontables veces. Traté de mirar la escena desde fuera, concentrándome en los detalles, el ante ventilado, el roce del bolígrafo sobre el papel, el tedio en la voz de la enfermera.

Cuando la enfermera empleó la expresión privacidad privada, sin rastro de ironía, descubrí que yo todavía era lo bastante adolescente para reírme por lo bajo.

«Oh, sí, nene, recuerdo el discurso entero. Durante las primeras setenta y dos horas, el interno no podrá ir al baño o ducharse solo…».

«… Después los privilegios se ganan…».

«… Esto es buen comportamiento, esto es mal comportamiento…».

«… Este es el pomo de la puerta, sin cerrojo…».

«… Trabar la puerta con una silla, así, es mal comportamiento…».

«… Este es el temporizador de la ducha; por favor, estén al otro lado de la cortina antes de que suene…».

«… Las maquinillas de afeitar, los cortaúñas, los objetos afilados de cualquier tipo estarán guardados bajo llave y solo se permitirá su uso con supervisión…».

«… Lo mismo que con los objetos personales con cuerdas, como auriculares o cordones…».

«… Por favor, quiten los dos cordones ahora… Por favor. Y ahora…».

«… De lo contrario, tendré que ponerme en el duro suelo de rodillas, con lo rígidas que las tengo…».

«… Desobedecer es mal comportamiento…».

«… Acaba de ser admitido, ¿de verdad quiere comenzar con un punto negativo?».

Tras el momento desagradable de los cordones, al que no me resistí pero con el que tampoco colaboré, siguió una especie de inquisición. La historia personal. Un inventario de malos pensamientos y acciones. La enfermera era ligeramente butch, tal vez rondaba los cincuenta, pero yo era demasiado tímido, o testarudo, para mirarla directamente. En su lugar, miraba al infinito. La unidad psiquiátrica estaba en las profundidades del edificio; un celador me había llevado allí, en silla de ruedas, subimos en un ascensor, cruzamos un pasillo, subimos en otro ascensor. Nunca me volví a mirar, nunca vi nada

Libros

Libros Novela romántica

Novela romántica Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela literaria

Novela literaria Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Ficción femenina

Ficción femenina Ocio (juvenil)

Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar

Autoconocimiento y bienestar Historias reales

Historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Activismo

Activismo Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Cómic

Cómic Novela gráfica

Novela gráfica Libros ilustrados

Libros ilustrados Cómic infantil

Cómic infantil Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de autor

Cómic de autor Cómic de humor

Cómic de humor Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómics de influencers

Cómics de influencers Manga

Manga Biografías y memorias

Biografías y memorias Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia True Crime

True Crime Autoayuda

Autoayuda Religión y espiritualidad

Religión y espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Libros de psicología

Libros de psicología Salud de la mujer

Salud de la mujer Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo

Bolsillo Ebooks

Ebooks Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Revista lengua

Revista lengua Blog Recomendaciones

Blog Recomendaciones Clubs de lectura

Clubs de lectura Penguinkids

Penguinkids Tienda: España

Tienda: España