Índice

Mapa

Portadilla

Índice

Dedicatoria

Fotografía

Cita

Las marcas del agua

La noche de las falenas

La vendedora de periódicos

La miga de pan

El matador de toros

Arden los libros

El entierro de los libros

El hombre invisible

Voy a mirar quién anda ahí

La chusma y la Providencia

Natura maxima in minimis

Fósforo vivo

El cuerpo abierto

La bofetada de los muertos

El aldabonazo

El cantante callejero

La locomotora de plomo y la lancha voladora

Dez y Terranova

El segundo combate de Curtis

Las rosas blancas

Las espinas de las palabras

La bengala del abuelo Mayarí

Ó y Armonía

La lengua de los chimpancés

La estrategia de la luz

La mujer de los erizos

Jolie madames!

El Aprendiz de Taxidermista

Las 666 castañas

El enterrador

La cucaracha del Rey Cintolo

Ácido acetilsalicílico

El beso de la bruja

La bicicleta de Pinche

La mujer de la ventana

El cajón del juez

El juez de Oklahoma

El coleccionista de yugos

El suministrador de Biblias

Mim desamparou

La esfera de zarzas

Las hojas que no caen

La Estrella y el caballo Romántico

Lo prohibido

El campeonato de Dios

Las fotos

La sonrisa de Paúl Santos

Los Moradores del Vacío

El balón del Diligent

El hombre de Roswell

El Chemin Creux

Ó y los hombres célebres

El Buzo Fosforescente

Tu nombre

El precio

El libro de Elisée

Blu, dipinto di blu

Banana split

El camarote de Montevideo

El cant dels ocells

Leica y Silvia

La Historia dramática de la cultura

Una «fiesta sagrada»

El escritor compulsivo

La novela del faro

Ó y los animales

El arquitecto portugués

El hotel de los Espejos

Ese irse-la-luz

La denuncia

El cuaderno

La carga de la sospecha

Judit

El vientre de la ballena

La Rosa Taquigráfica

El «museo» de Ren

La niebla azul

La detención

El parto de Popsy

El jugador de la suerte

Los disfraces

La tragafuegos de Camden Town

La felicidad de la expresión

El condecorado

Purple rain

La Coccinella septempunctata

El trabajador de la eternidad

Las picotas

A ti, sí

Algo especial

Nota del autor

Mi agradecimiento:

Imagen

Manuel Rivas | El esclavo Henrique

La crítica ha dicho de Los libros arden mal

Entrevista a Manuel Rivas

Podemos tocar una inmensa mirada

Notas

Sobre el autor

Créditos

A Antón Patiño Regueira,

librero y naturalista.

In memóriam.

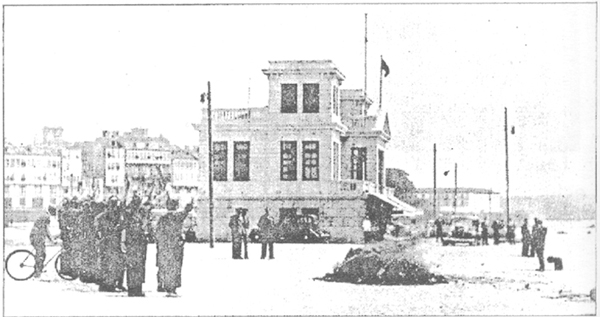

Quema de libros tras el golpe fascista del 18 de julio.

Dársena de A Coruña, agosto de 1936.

Incierto es, en verdad, lo porvenir. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Pero incierto es también lo pretérito, ¿quién sabe lo que ha pasado?

ANTONIO MACHADO

Juan de Mairena

Libros

Libros Novela romántica

Novela romántica Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela literaria

Novela literaria Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Ficción femenina

Ficción femenina Cómic

Cómic Novela gráfica

Novela gráfica Libros ilustrados

Libros ilustrados Cómic infantil

Cómic infantil Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de autor

Cómic de autor Cómic de humor

Cómic de humor Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómics de influencers

Cómics de influencers Manga

Manga Autoayuda

Autoayuda Espiritualidad

Espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años

De 0 a 3 años A partir de 4 años

A partir de 4 años A partir de 7 años

A partir de 7 años A partir de 9 años

A partir de 9 años Ocio (juvenil)

Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar

Autoconocimiento y bienestar Historias reales

Historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Activismo

Activismo Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Biografías y memorias

Biografías y memorias Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Blog Recomendaciones

Blog Recomendaciones Clubs de lectura

Clubs de lectura Tienda: España

Tienda: España