I

NACIDO DE LAS AGUAS

Decían que era hijo del desierto, y que la noche lo había parido en su luna llena, y posiblemente fuera cierto. Era asiduo a las yermas tierras que se extendían, implacables, más allá del fértil valle que un día los dioses milenarios regalaran a su pueblo, y había incluso quien aseguraba que formaba parte de ellas. En no pocas ocasiones juraban haberlo visto vagar allí donde sólo se aventuraban la cobra o el escorpión; una silueta surgida de alguno de los espejismos propios del desierto que le hacía parecer una alimaña, como las que acostumbraban a vivir en tan desolada tierra.

Quizá por eso deshret, la Tierra Roja, nombre con el que los antiguos egipcios denominaban al desierto, lo había prohijado gozoso, aunque muchos aseguraran que era a Set a quien debía semejante naturaleza. Set, el terrible dios del caos, el iracundo señor de las tierras baldías, el hacedor de tormentas, muy bien podría haber sido su progenitor, a pesar de que los dioses no condesciendan, de ordinario, a semejantes parentescos.

Sin embargo, justo era reconocer que en aquel caso el dios podría haberse avenido a hacerlo, pues su ira y espíritu violento habían sido transmitidos generosamente a aquel hombre. Nadie sabía cuál era su nombre, y mucho menos el de sus ascendentes, que parecían tan perdidos como el lugar que le viera nacer, y que él mismo ignoraba. Todos lo conocían como Sejemjet, nombre de faraón de los tiempos antiguos cuya memoria se perdía en los albores de la III dinastía, y de tan rancio abolengo que jamás lo hubiera soñado poseer, aunque no obstante le hiciera justicia, pues significa «de cuerpo poderoso», tal y como él era. Sejemjet; así lo llamaban. Y a él no le importaba.

Sus más de seis pies de altura habían llegado a ser célebres en todo Egipto, así como la leyenda que parecía envolverlo. Seis pies era una estatura enorme para aquel pueblo, y quizá por ello su destacada figura fuera vista con temor entre sus paisanos, o simplemente se debiera a todo lo que de él contaran. Historias inauditas que habían sido exageradas en el transcurso de los años hasta convertirse en hazañas más propias de semidioses que de mortales, o en las acciones más viles. Nada en aquel hombre parecía tener medida y, según aseguraban, su cólera podía llegar a ser tan grande como su compasión, y su espíritu combativo encontrar la quietud entre los palmerales, junto a los lindes del desierto que tanto amaba, mientras Ra-Atum se ponía en el horizonte.

Exageraciones aparte, justo es reconocer que Sejemjet era un hombre de gran fortaleza. Ancho de espaldas y de hombros ciclópeos, su cuerpo bien pudiera haber sido tallado por Niankhptah, el legendario escultor de la V dinastía, que había volcado en él todo su arte creando una obra de armoniosas formas que habían terminado por cobrar vida. Sus poderosos músculos le hacían parecer un tipo nervudo, pues eran fibrosos y resistentes, y estaban acompañados por unos tendones potentes cual resortes de acero, que los unían a un esqueleto duro como el granito rojo de Asuán. Quizá lo único que afeara su figura fuera el compendio de cicatrices que la cubrían de arriba abajo, y que no dejaban de representar sus propias señas de identidad. Aquellas marcas constituían las fronteras de su universo, y encerraban todo lo que la vida le había deparado: dolor, muerte y una lucha encarnizada contra el mundo e incluso contra sí mismo.

En cuanto a las facciones de su rostro, éstas resultaban hermosas y delicadas, impropias de aquella naturaleza, ya que su nariz, fina y bien moldeada, se hacía acompañar por unos labios carnosos y sensuales que escondían una dentadura inusualmente sana. Sin embargo, su poderoso mentón hablaba de su determinación, y sus ojos, oscuros como una noche sin luna, poseían una dureza en la mirada que no se molestaban en ocultar; consecuencia quizá de lo que había sido su vida desde el mismo día en que naciera. Su piel, suave y una vez blanca, se había endurecido y bronceado por los rigores del sol y la intemperie, y su cabeza, siempre tonsurada, era tan proporcionada como todo lo demás. Él mismo se encargaba de afeitarla cada dos días, como si fuera un sacerdote más adscrito a alguno de los templos, aunque se encontrara lejano a ellos. Él no creía en más dios que Set, y su único santuario se hallaba allí donde el hombre no solía aventurarse. En aquellos lugares su espíritu se solazaba, y él mismo trababa amistad con las bestias que los habitaban. Estaba seguro de que le comprendían, y de que sus fieros corazones no eran tan duros como los de los hombres.

La soledad en la que había terminado por instalarse su alma hacíale sentirse desarraigado de cuanto le rodeaba, como si toda su vida pasada no fuera ya más que un sueño del que quisiera despertar. Un vacío que había ido aumentando con el paso de los años, y que ahora estaba convencido de que acabaría por devorarle. Las sombras se cernían sobre él como si fuera un penitente perdido en el oscuro interior del sanctasanctórum de alguno de sus milenarios templos abrumado por la visión de aquel sueño que siempre le acompañaría.

Sin embargo, en su desesperanza, justo era reconocer que toda su vida había sido un milagro, y que los dioses de los que abominaba se habían apiadado de él para darle la oportunidad de vivir aquel sueño, aunque fuese con sufrimiento. Muchos eran los que aseguraban que sólo así podía haber sobrevivido a cuanto le había acontecido, a pesar de que él se rebelara ante el hecho de aceptarlo.

Indudablemente, algo de razón había en todo ello. Alguien cuyo poder se encontraba por encima del de los hombres parecía haberlo tutelado desde el mismo día en que naciera, dejando su sello impreso en su piel para siempre. Una marca indeleble que, en forma de luna llena sobre un creciente lunar, adornaba su omóplato derecho para hacerle parecer un heraldo de Iah. Aunque ya se hablara de esta divinidad en los Textos de las Pirámides, los milenios hicieron que se le acabara identificando con Jonsu, y sobre todo con Thot, con quien llegó a estar íntimamente ligada hasta el punto de confundirlos.

No dejaba de resultar sorprendente que Thot, el dios de la magia y la sabiduría, hubiera podido grabar aquel lunar en el cuerpo de un hombre cuya naturaleza se encontraba más cercana a la confusión que al conocimiento, y no obstante así lo aseguraban cuantos le conocían. Aquel extraño lunar parecía ser el origen del misterio que acompañaría a su enigmática figura durante toda la vida.

Sin embargo, Sejemjet no parecía ser consciente de ello. Para él, Set representaba la fuerza, el ingenio, el poder protector, la rabia, la venganza... ¿Acaso no simbolizaba, junto con su sobrino Horus, a las divinidades de la realeza? Él ató la planta del loto, símbolo del sur, a la del papiro, el emblema del norte, en la ceremonia del Sema-Tawi, la unión de las Dos Tierras, el Alto y Bajo Egipto, a fin de que la unidad del país resultara inquebrantable. Sin Set, Egipto no tenía sentido, pues incluso las fuerzas benéficas necesitan del desorden para poder existir.

A menudo, Sejemjet se sonreía al pensar en ello, sabedor de lo poco que necesitaban los hombres para sembrar el caos. Ellos no requerían de los dioses para tales menesteres, pues eran capaces de sobrepasar con creces la ira del propio Set. Resultaba absurdo creer que todas las catástrofes pudieran provenir del único dios por el que sentía devoción y del que, además, era paisano, ya que Set era originario de la ciudad de Ombos, llamada Nubt por los antiguos egipcios, muy próxima a Tebas, el lugar donde Sejemjet había nacido o, para ser más exactos, donde había sido hallado.

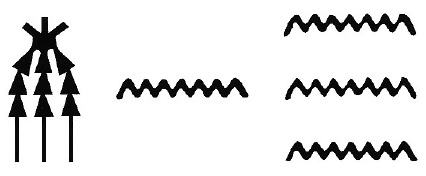

Aquél era un hecho frecuente. Casi todos los días se encontraban cestas con niños abandonados entre los cañaverales del río. De ordinario se trataba de hijos no deseados, o de pequeños que provenían de familias muy pobres y a los que depositaban en los márgenes del río con la esperanza de que los recogiese alguien que les pudiera ofrecer un futuro mejor. A menudo, muchas de aquellas cestas acababan entre las fauces de los cocodrilos, o atacadas por los agresivos hipopótamos que habitaban las riberas, finalizando de este modo su corto viaje por la vida. Mas la mortalidad infantil era tan grande en Egipto, que poco importaba que fuera Sobek, el dios cocodrilo, o Sejmet, la diosa leona que enviaba las pandemias, la que se llevara prematuramente a los niños ante el Tribunal de Osiris. Sin embargo, a Sejemjet su corto periplo lo llevó a buen puerto, pues fue depositado mansamente por las aguas entre un pequeño bosque de papiros. De allí lo recogieron sin que las bestias que habitaban el sagrado Nilo lo hubieran molestado durante su viaje; quizá Set, reconociendo en el pequeño su propia naturaleza, ordenara a los cocodrilos e hipopótamos, animales a los que estaba asociado, que le dejaran pasar, o simplemente Shai, el que determinaba el número de años de las personas, había decidido favorecerle con su protección.

Shai, Mesjenet, Shepset, Renenutet... qué más daba. Todos ellos representaban a divinidades que, de una u otra forma, establecían el nacimiento y el destino de cada persona; su fortuna, su prosperidad... En demasiadas ocasiones, Sejemjet había llegado a la conclusión de que quizás hubiera sido preferible que el único dios al que reconocía hubiera permitido a alguna de sus bestias que la pequeña cesta en la que navegaba no hubiera alcanzado los cañaverales. Sin duda ello hubiera evitado muchos sufrimientos futuros; para él, y sobre todo para los demás.

* * *

Inconscientemente, Sejemjet sacudió la cabeza mientras removía con cuidado las brasas. Aquellos pensamientos no le habían abandonado nunca, y ahora que vagaba como un paria por el desierto los sentía mucho más cercanos, como si se agolparan en tropel en su corazón para pedirle cuentas de su pasado.

Las tímidas llamas del paupérrimo fuego creaban extraños arabescos que él trataba de descifrar para acaso así hallar alguna respuesta; pero éstas no existían. Las explicaciones que buscaba se encontraban dentro de sí mismo, pues formaban parte de su vida o, más exactamente, de lo que ésta había hecho de él. El mismo viento del desierto se lo decía aquella noche al hacerle soportar su rigor como si fuera un ndsw, el más pobre de los hombres.

De manera instintiva miró a Iu, su perro. Él era su único acompañante, y seguramente también el único que estaba dispuesto a compartir su amargura alrededor de la pequeña lumbre.

Hacía frío, e Iu permanecía hecho un ovillo junto a él, intentando acaparar todo el calor que pudiera darle, para hacerle ver que la supervivencia era todo cuanto importaba, y que de nada servía abrumar al corazón con losas de granito, y mucho menos lamentarse.

Sejemjet volvió a atizar las ascuas y sus pensamientos se encontraron de nuevo con la cesta y los cañaverales; recuerdos que no tenía y que, sin embargo, significaban el principio de su procelosa andadura.

Seguramente fueran sus lloros los que llamaran la atención de la mujer que lavaba en el río. Ella lo rescató de las aguas y lo acogió como si fuera un hijo más, aunque su piedad resultara mucho mayor que su fortuna. Al parecer se llamaba Tamay, y pasó casi toda su vida como ama de cría de aquellos que requerían sus servicios en uno de los arrabales de Waset, Tebas, la ciudad santa del poderoso clero de Amón. Según supo muchos años después, la diosa Renenutet, aquella que se encarga de los lactantes, debía tener bajo su protección a Tamay, ya que a la dama no se le retiraba la leche, algo de lo que se aprovecharon sus ocho hijos y numerosos niños del barrio. Todo el mundo la quería, pues su gran corazón se hallaba muy por encima de su pobreza, y aún más de las desventuras a las que se había tenido que enfrentar.

Sejemjet no guardaba ningún recuerdo de ella, y tampoco de su marido, un hombre llamado Aya que se ganaba la vida como podía, aunque su oficio fuera el de albañil. Lo mismo ocurría con sus hermanos, de los que no tenía la menor remembranza, e incluso con su nombre, puesto que no recordaba haberlo escuchado de sus labios. En no pocas ocasiones había pensado en ello imaginándose cuál sería el nombre elegido para él por Tamay. Probablemente le llamara Hapymosis, o algo parecido, pues significa nacido de Hapy, el nombre con el que sus paisanos se referían al Nilo, y que era tenido como un dios.

Sus sagradas aguas le habían transportado con mimo hasta la ribera, tal y como si lo hubieran alumbrado.

Evidentemente, todo aquello no eran sino conjeturas, pues aquella familia que de forma tan piadosa le había acogido para rescatarle de una muerte cierta falleció cuando él apenas contaba con cinco años de edad.

Corría el primer año de gobierno como único faraón del señor de las Dos Tierras, Tutmosis III, coronado bajo el nombre de Menjeperre, vida, salud y prosperidad le fueran dadas, cuando Sejmet dio rienda suelta a su cólera propagando la enfermedad por la tierra de Egipto. Una verdadera epidemia se extendió por Kemet para asolar múltiples poblaciones. La ciudad de Tebas se vio particularmente afectada y sus barrios más pobres fueron diezmados por la pandemia. Muchos dijeron que aquél era un castigo divino por los pecados de un pueblo que había aceptado, con resignación, el que una diosa reinara en Egipto durante más de dos décadas, como regente, usurpando el poder al legítimo rey. Los dioses no se dejan engañar, aseguraban, y por mucho que la reina Hatshepsut hubiera tratado de hacer creer que era descendiente directa del mismísimo dios Amón, su artimaña de nada había valido frente a la Poderosa. «¿Acaso podía embaucarse de manera tan burda a los dioses de Egipto? —se preguntaban aquellos que levantaban su voz contra la memoria de la reina—. ¿Acaso el que grabara sobre los muros de su templo en Deir-el-Bahari su célebre relieve del nacimiento le daba derecho a legitimar su poder?»

El que en dicho relieve el dios Amón visitara a la madre de Hatshepsut, la reina Ahmosis, para así dar lugar a su concepción demostraba hasta qué punto era capaz de llegar la ambición humana. «Una burla en toda regla», se decían. Y éstas habían sido las consecuencias. La ira de la diosa leona recorrió su tierra desde el Delta hasta Asuán, y todos supieron así que el reinado de la «Primera de las Mujeres Nobles», que es lo que significa Hatshepsut, no había sido más que una impostura.

Sejemjet poco o nada podía comprender de tales cuestiones. La reina regente Hatshepsut había fallecido hacía ya un año, y si Sejmet había esperado hasta entonces para hacer pública su disconformidad con los veintidós años de gobierno anteriores, sólo quedaba aplacarla de la mejor manera posible: invocando con rezos a su piedad, y dando sepultura a los miles de muertos sobre los que caía su furia.

Tamay, Aya y sus ocho hijos formaron parte de aquella legión de condenados divinos, y fueron a parar a una de las múltiples fosas comunes que hubo que preparar prematuramente para enterrar semejante desgracia.

Para los vecinos que sobrevivieron a aquella prueba, fue todo un milagro el que el pequeño saliera indemne de tan terrible enfermedad, por lo que hicieron conjeturas de cuál podría ser el significado de aquel prodigio. «Sejmet ha pasado de largo sin tocar al chiquillo, y eso no puede ser sino una premonición de que aquel niño está destinado a alcanzar las más altas cotas», murmuraban.

Chismes aparte, la realidad fue que el pequeño se vio, de la noche a la mañana, tan solo como cuando lo encontraron en el río; sentado a la puerta de la que había sido su casa mientras la calle se hacía eco de la desgracia de todo el vecindario.

Sin embargo, la piedad es capaz de abrirse camino aun en las peores circunstancias para hallar refugio en los corazones de bien, y enaltecer con ello a las gentes que la practican.

Fue una mujer quien, una mañana, se detuvo ante el pequeño para observarle con atención. Como ocurriera con el chiquillo, nadie sabía a ciencia cierta su nombre, ni tampoco su edad, aunque la dama fuera de sobra conocida en el barrio. Todos la llamaban Heka, no sin cierto temor, pues se dedicaba al curanderismo y la hechicería desde mucho antes de que la reina Hatshepsut se sentara en el trono.

«Cuidaos de Heka —solían decir en el vecindario—, pues tiene tratos ocultos con el dios de la magia.» Ella se sonreía al oír tales sentencias, aunque hiciera poco por evitarlas. Su vida toda era un misterio, y ya próxima a la senectud, a Heka le importaba poco lo que pudieran decir los demás. Su idea sobre el género humano era deplorable y, en su opinión, la mayoría de sus paisanos eran unos santurrones ignorantes que velaban por cuidar las formas por miedo a que el Tribunal de Osiris los enviara al Inframundo una vez muertos.

Mas la vieja siempre se guardó de hacer públicas tales ideas. A su manera ella cumplía una misión en el barrio, y siempre trató de aliviar las penas de aquellos que requerían sus servicios. Los médicos eran caros, por lo que gran parte del vecindario solía acudir a ella a fin de que pusiera remedio a las enfermedades comunes que solían presentarse. Porque Heka era profunda conocedora de las propiedades de las plantas de aquella tierra, así como de incontables fórmulas con las que tratar un buen número de dolencias.

Sin embargo, fueron sus conjuros y filtros mágicos los que la hicieron famosa. Sus supersticiosos paisanos llegaron a temerla de tal forma que se cuidaban de desairarla y mucho menos molestarla.

«Posee dones adivinatorios —decían— y puede convocar a los genios del Amenti cuando le place.» A Heka tales comentarios le traían sin cuidado. El desconocimiento que de su persona tenían los demás era absoluto, y ella no mostraba ningún interés por remediarlo. Heka poco tenía que ver con el dios de la magia, pues a quien en realidad reverenciaba era a Selkis, la diosa representada con un escorpión sobre la cabeza que protegía de las picaduras venenosas. De ésta venía su poder, pues Heka había salvado a no pocas personas que habían sido picadas por los reptiles o los terribles escorpiones.

En realidad, con el dios de la magia la vieja sólo compartía su afición por las serpientes y las ranas, animales con los que el dios Heka solía ser representado. Al igual que hiciera este dios, la mujer gustaba de pasear con uno de aquellos batracios sobre su cabeza y, según aseguraban, las cobras acudían a visitarla con frecuencia a su casa, donde decían que las alimentaba y procuraba cuidados cual si fueran sus vástagos. De esta forma adquiría sus poderes y sellaba extraños pactos que luego utilizaba en sus conjuros.

En cualquier caso a nadie extrañaba que la vieja anduviera por el barrio con una rana, pues este animal simbolizaba la creación, la reencarnación y la fertilidad, y la buena señora ayudaba a la comunidad en muchos de los partos como si en realidad fuese una reencarnación de la diosa con cabeza de rana Heket, que se encargaba del alumbramiento. También había quien defendía la peregrina teoría de que era simplemente a su edad a la que hacía referencia la dichosa rana, pues el símbolo jeroglífico que representa al renacuajo sirve para expresar el número cien mil, que eran los años que algunos bromistas calculaban que podía tener Heka.

Extravagancias aparte, semejantes comentarios producían no poca perplejidad en la señora, y aun hilaridad, y junto al fuego del hogar apenas podía reprimir las carcajadas que le producían dichos chismes. En las frías noches de invierno, éstas llegaban a romper la quietud de la vigilia, y en la lejanía los chacales le contestaban. Así, todo el vecindario estaba convencido de que, desde los cerros de la distante necrópolis, Anubis conversaba con ella en un lenguaje que sólo los magos podían comprender. Un lenguaje misterioso que le permitía comunicarse con las bestias, y que a todos infundía temor.

Cuando los convecinos se enteraron de que la vieja hechicera se había hecho cargo del pequeño, las habladurías corrieron por el vecindario como las aguas del Nilo en la crecida, pródigas, aunque a la postre a nadie le extrañara. Aquel niño poseía algún poder sobrenatural, pues sólo así podía explicarse el que se hubiera librado hasta en dos ocasiones de presentarse ante la Sala de las Dos Justicias. Demasiadas casualidades, sin duda. Mas si había alguien capaz de amparar bajo su manto al niño, ésa era Heka. Ella era la persona idónea, y todo el barrio lo aceptó con complacencia.

El primer recuerdo que el pequeño halló en su memoria fue el de aquel rostro arrugado, iluminado por el fuego del hogar, que lo miraba a través de unos ojos para los que el corazón de los hombres parecía no tener secretos. Sin embargo, ella siempre le sonreía y, al hacerlo, su piel de papiro viejo se fruncía en una mueca por la que daba salida a su ternura y compasión por aquel chiquillo a quien Renenutet reservaba un proceloso sino.

Heka fue capaz de leer el sufrimiento del pequeño desde el mismo día de su nacimiento, y también la fragilidad de su ba ante lo que los dioses le tenían predestinado.

No obstante, también captaba su fuerza, y un carácter tempestuoso que era conveniente alejar de la ira. Y luego estaba aquel extraño lunar, que la fascinaba, y sobre el que tanto había reflexionado. Éste era un misterio de difícil interpretación, aunque estaba convencida de que, con el tiempo, se revelaría su significado. Había cierto grado de misticismo en aquel niño que ella podía sentir sin ambages, aunque fuera su complexión robusta la que lo disimulara.

Era un chiquillo hermoso, sin duda, y Heka fue la que decidió bautizarlo con el nombre de Sejemjet. Un nombre poco usual y que, no obstante, ella pensaba que le hacía justicia.

* * *

Con la mirada perdida entre las pobres llamas, Sejemjet pensó en Heka y en sus recuerdos, que parecían cobrar vida. Ella fue para él lo más parecido a una madre, y su rostro arrugado se le presentaría siempre para sonreírle en los momentos difíciles. Durante los años que permaneció con ella, la anciana le enseñó lo poco de bueno que él había aprendido en la vida y, sobre todo, su gran amor por los animales.

—No temas a las bestias. Forman parte del mismo mundo en el que nos encontramos —solía decirle—. Yo te enseñaré su lenguaje y señorearás entre ellas.

Sejemjet recordaba cómo las cobras venían a visitarlos, y también cómo Heka parecía encantarlas con suaves movimientos de sus manos, dejando que recorrieran sus brazos sin miedo alguno.

Aunque los reptiles no pudieran escucharla, ella les susurraba extrañas palabras que parecían comprender, pues se enroscaban perezosos en tanto con sus lenguas bífidas exploraban el aire que los rodeaba. Un cuadro digno del mejor de los encantamientos, y que Sejemjet recordaría toda su vida.

Más allá de aquel tipo de escenificaciones a las que su nueva madre adoptiva le tenía acostumbrado, su vida se desarrolló como la de cualquier niño de su edad, entre juegos y travesuras. A Sejemjet le gustaba ir al río a bañarse cada día. Allí pasaba las horas junto a otros chiquillos enzarzado en peleas e imaginarias aventuras en las que solían combatir contra los tradicionales enemigos de Egipto, o simplemente disfrutaba viendo cómo el ganado abrevaba en las orillas, refrescándose después de una calurosa jornada.

A menudo ayudaba al viejo Ibi a llevar su ganado al río, y cuidaba de él en su ausencia con especial celo, pues le gustaban mucho los animales. Esto le reportaba algunos quites de cobre con los que ayudar en casa, como hacía la mayoría de los chiquillos, que solían emplearse en lo que fuera desde muy pequeños. Ibi le tenía en gran estima, y le permitía montar en uno de sus asnos cuando se dirigía al río. Ya entonces, el Nilo parecía ejercer un misterioso influjo sobre él, pues se extasiaba mirándolo con reverencia, tal y como si en realidad se tratara de su verdadero padre. Fue en sus aguas donde aprendió a nadar, y también en ellas tomó conciencia de lo que el gran río significaba para su pueblo. Supo quién era Hapy, y por qué se le representaba con senos colgantes llevando en sus manos los productos que la tierra aportaba. Él era la fertilidad y la abundancia, o la infecundidad y la miseria si su crecida anual no era la apropiada. El país de Kemet dependía de su generosidad y, a pesar de su corta edad, Sejemjet fue capaz de comprenderlo a la vez que intuyó la existencia de un inexplicable vínculo con aquellas sagradas aguas. Aquel lazo resultaría indisoluble, pues no en vano en él se fundamentaba su propia existencia.

Heka conocía perfectamente la realidad de este nexo y cuál era su significado. Su relación con el pequeño perduraría toda su vida, aunque se vieran separados por océanos de tierra roja o el tenebroso Gran Verde. Sejemjet sólo estaba de paso; sin embargo, ella siempre lo querría.

—Nuestros caminos se separarán dentro de poco —le dijo una noche en la que se encontraba meditabunda junto al fuego.

Sejemjet la miró con los ojos muy abiertos, sin comprender el alcance de aquellas palabras. La anciana arrugó aún más su rostro al sonreírle.

—Sólo así podrás hallar el lugar que te corresponde —indicó ella con suavidad.

—Pero... —arguyó el niño, desviando su mirada sin comprender—, ¿adónde iré?

Heka rio con suavidad.

—Tus pasos te llevarán lejos. Más de lo que puedas suponer. —El chiquillo se abrazó a ella atemorizado—. No tengas miedo, ya que velaré por ti. Recuerda siempre que Shai, el Destino, no es un sino inalterable, pues el hombre con sus acciones y los dioses pueden cambiarlo. Ellos están contigo, pues siento su fuerza. De alguna forma tú perteneces a Egipto, y será él quien te reclame.

* * *

Todavía con su vista en aquellas brasas, Sejemjet movió la cabeza apesadumbrado al rememorar la escena. Habían pasado más de treinta años, y no obstante aún permanecía vívida en su corazón, tal y como si hubiera sido grabada a fuego.

En realidad su vida comenzó aquella noche, y las palabras de la vieja Heka resultaron una premonición. Como le ocurriera en tantas ocasiones, sintió que la sangre se agolpaba en sus sienes, y la ira se apoderaba de su entendimiento.

«El camino elegido por los dioses», se dijo con sorna mientras partía un sarmiento seco para así alimentar la lumbre. A la postre, Shai no le había procurado una vida venturosa aunque, como ya le vaticinara la anciana, su suerte había quedado en manos del país de Kemet, conduciéndole por senderos de ilusoria gloria que con el tiempo se llenarían de muerte y odio. El único camino que los dioses habían trazado para él era el de la guerra, y él tendría que vivir el resto de sus días soportando la terrible carga de sus horrores.

II

EL CAMINO DE MONTU

Sejemjet recordaba la escena con claridad. Los velos del tiempo se abrían temerosos para mostrarle imágenes que surgían desde las nieblas de su memoria. Unos hilos invisibles las hacían llegar de donde antes nada había, como si los dioses se hubieran juramentado para ordenar un principio que con los años acabaría por convertirse en caos. Quizá Thot, el dios de la sabiduría, se hubiera abierto paso entre el torbellino para arrojar un poco de luz sobre aquel corazón en permanente conflicto. De todos era sabido el poder de su magia, y puede que ése fuera el motivo por el cual el belicoso Set le hubiera permitido, en aquella hora, hacer un hueco en su entendimiento.

«¿Acaso se halla próximo el día en que he de presentarme ante al Tribunal de Osiris?», se preguntó Sejemjet sin poder evitarlo. ¿No sería aquello el preámbulo de lo que se avecinaba? ¿Por qué, si no, pugnaban los recuerdos por hacerse presentes, ordenadamente, tal y como ocurrieron, tal y como serían escuchados en el juicio ante el soberano del Más Allá?

A él no le extrañaba en absoluto que aquel temido momento se encontrara cercano, aunque la diosa Mesjenet se bastara y sobrara para revelar el carácter del difunto y cuáles habían sido sus actos en vida ante la Sala de las Dos Verdades. Poca elocuencia podría oponer a las palabras de la diosa, aunque él estuviera convencido de su honradez y de que, en definitiva, no había sido más que un instrumento en manos ajenas.

—¡Gloria al Egipto! —exclamó, como tantas veces había hecho—. Ahora no soy más que tu hijo pródigo.

Ante el juramento, el perro que dormitaba a su lado salió de su letargo para observarle. Él conocía bien los demonios que, en ocasiones, se apoderaban de aquel hombre, y también su sufrimiento.

Al cruzar sus miradas, Iu movió suavemente su rabo y Sejemjet se acomodó junto a su amigo para volver la vista hacia el pequeño fuego que parecía cobrar vida, como las imágenes de un pasado que se hacía corpóreo.

* * *

Sentado con la cabeza entre sus rodillas, el pequeño trataba de sobreponerse a tanta desgracia. Intentaba comprender qué hacía allí y, sobre todo, qué suerte de maleficio había podido confluir en su persona para que la Fortuna le hubiera declarado la guerra. Para el chiquillo, su nueva situación representaba el peor de los desastres, pues ni la poderosa magia de Heka había podido evitarlo. Solo, y con los ojos enrojecidos tras toda una noche de silencioso llanto, Sejemjet se sentía desamparado.

Hacía apenas unas horas él era un niño que jugaba sin preocupación alguna en los márgenes del río, junto a sus amiguitos, evocando imaginarias batallas de los tiempos antiguos. Combates de héroes legendarios a los que era tan aficionado.

Casi sin darse cuenta un oficial se le acercó y, agachándose ante él, le puso ambas manos sobre sus hombros en tanto lo miraba fijamente.

—Eres un pequeño león lleno de poder —le dijo sonriéndole—. La sangre del dios Montu corre por tus venas desbocada. Egipto ha puesto sus ojos en ti para nombrarte hijo predilecto.

Sejemjet no entendió muy bien el significado de aquellas palabras, mas devolvió la sonrisa al soldado que le sujetaba con firmeza.

—¿Te gustaría convertirte en un héroe del dios? —le preguntó el extraño sin dejar de mirarlo.

El niño parpadeó sin ocultar su confusión.

—El Toro Poderoso extenderá su gloria por toda la tierra. A no mucho tardar necesitará hombres capaces de las mayores hazañas.

—Pero yo no soy un guerrero —señaló el pequeño volviendo a sonreírle.

—Aún no, pero algún día lo serás. Puedo adivinarlo, y bien sabe Anat lo poco que me equivoco en estos juicios.

Sejemjet se encogió de hombros a la vez que desviaba su vista hacia el río.

—Tus días de juegos deben finalizar —le dijo el oficial. Es hora de que comiences a prepararte para alcanzar la gloria.

Sejemjet miró al soldado fijamente, sin saber qué decir.

—He visto cómo peleabas con tus amigos —continuó éste—, y te aseguro que eres un elegido. Si lo deseas, el dios de esta tierra te recibirá con los brazos abiertos. Él te protegerá y pasarás a formar parte de su gran familia.

El pequeño hizo un gesto de inequívoca ensoñación. El dios, su familia; seguro que entre ellos podría ser muy feliz.

—Si así lo quieres, puedo mostrarte cuanto te digo. ¿Deseas acompañarme? —inquirió el oficial ofreciéndole su mano.

Nunca sabría a ciencia cierta por qué lo hizo, pero Sejemjet se aferró a aquella mano para iniciar de esta forma el viaje de lo que sería su vida futura.

Ahora se lamentaba ante lo incierto de su sino; asustado al ver cuanto le rodeaba. La tarde anterior, aquel hombre lo había llevado ante el Cuartel General del ejército, en las afueras de Tebas, donde entre halagos y buenas palabras lo había abandonado en uno de sus patios.

—Espérame aquí, que enseguida vuelvo —le había dicho en tanto le sonreía.

Pero aquel tipo no regresaría nunca, pues el pequeño no volvería a verlo en su vida. Lo que sí vio fue un mundo desconocido que le abría sus puertas para mostrarle la peor de sus caras.

El lugar bien hubiera podido definirse como la antecámara de la Sala del Pesaje del Alma, ya que los sollozos y lamentos se alzaban por doquier, como si un ejército de pecadores redomados esperara a ser devorado por Ammit tras la condena eterna.

—Genios del Amenti, Devoradora de los Muertos. Qué hemos hecho para vernos en semejante trance —clamaban unos y otros.

Sejemjet no era sino uno más de entre aquella legión que el destino había elegido como carne de batalla. Todos se encontraban dispuestos en un enorme patio llamado a ser el pórtico de la gloria, pero que a Sejemjet, andando el tiempo, le parecería más bien el vestíbulo de los condenados.

Allí había gente de la más variada edad y condición, pues las levas de Su Majestad no se paraban en consideraciones, remilgos ni fruslerías. El Horus Dorado necesitaba soldados, y había que sacarlos de donde fuese. Era por eso que Sejemjet se hallaba acompañado en su desgracia no sólo por hombres jóvenes, sino también por personas de avanzada edad e incluso niños, ya que en aquel lugar sin alma había chiquillos más pequeños que él, muchos de ellos callejeros errantes que la soldadesca había recogido.

Ni que decir tiene que gran parte de los allí presentes habían sido captados en las «casas de la cerveza», proverbial fuente inagotable de reclutas, a los que los efectos de la bebida les hacían despertar en un lugar que poco tenía que ver con el Paraíso.

Todos los gritos y protestas que inundaban aquel patio concluyeron al caer la tarde. Unos guardias de aspecto fiero entraron en el recinto y atemperaron los ánimos con sus látigos de palma trenzada. Unos cuantos zurriagazos aquí y allá fueron suficientes para que la furia de aquellos desesperados entrara en razón.

—Bienvenidos al Amenti —gritaban con sorna mientras hacían restallar sus látigos—. Veréis que aquí os encontraréis como en casa.

Semejante trato hizo su efecto, pues con la llegada de la noche los únicos lamentos que se escuchaban eran los lloros de los más pequeños. Sin embargo, enseguida organizaron a tan variopinto grupo, de tal forma que los más mayores quedaran situados junto a los niños, para que así se hicieran cargo de su temor.

—Si lloran, más vale que los hagáis callar; si no, vosotros seréis quienes sufran las consecuencias —les advirtieron con tono amenazador—. Hoy dormiréis al raso, pues conviene que os vayáis acostumbrando.

Cuando la oscuridad señoreó en aquel patio, los gemidos apagados por el temor se unieron al canto estridente de los grillos. Era mesore, el cuarto mes de la estación de la cosecha, Shemu, y el verano esparcía los sonidos propios de sus noches por todo Kemet, así como su fragancia, aunque ellos no tuvieran ánimos para olerla.

Bien de mañana dispusieron en filas a aquellos desdichados, entre miradas feroces y una íntima satisfacción por parte de los guardias. Si había algo con lo que éstos disfrutaban era observando los rostros compungidos y el indisimulado temor que mostraban los allí reunidos, ya que muchos de ellos habían pasado en su día por el mismo trance. «No hay nada como hacer partícipe a los demás de las penas pasadas», pensaban en tanto se paseaban altivos por entre las ordenadas filas.

A pesar de su corta edad, Sejemjet comprendió muy bien cuál era su nueva situación, y también que había traspasado una puerta que se cerraba tras él para siempre. Al mirar a su alrededor, leía la indignación y el pesar en las caras de cuantos le acompañaban, mas sabía que de nada valían las protestas pues era el dios quien había decidido su destino.

—¡Esto es una equivocación; seguro que sois capaces de daros cuenta de ello! —clamaba un individuo que se resistía a aceptar cuanto veía.

—Seguro que sí —se burlaban los guardias—. Pero el escriba lo solucionará pronto, ya lo verás. En tanto eso ocurra te recomendamos que no vuelvas a escandalizarnos con tus gritos, ya que aquí se nos suele soltar la mano con facilidad.

La ocurrencia fue muy alabada por los soldados, que aprovecharon la ocasión para mostrar sus látigos mientras reían.

A Sejemjet la escena le pareció cómica, aunque se cuidara de hacer ningún comentario, dadas las circunstancias.

—Había oído muchas historias sobre ellos, pero nunca imaginé que algún día las presenciaría —apuntó alguien con voz queda.

Algunos asintieron cabizbajos, intentando asimilar lo que ya resultaba inevitable. En ese momento, una figura irrumpió en el gran patio con la parafernalia propia de quien se sabe poderoso. Dos funcionarios lo acompañaban, y mientras avanzaba con paso cansino, trataba de colocarse la peluca adecuadamente.

—Es el sesh neferw —comentaron en la fila—. Isis nos proteja, ahora nuestro futuro está en sus manos.

El sesh neferw, escriba de los reclutas, se sentó a la sombra del pórtico de uno de los extremos del patio para decidir la suerte de aquellos parias. Con gesto displicente dio las órdenes oportunas y se dispuso a levantar acta de tan relevante encuentro. Hoy le habían enviado más gente que de costumbre, y debía darse prisa si quería acabar su trabajo antes de que el calor se hiciera insoportable, aunque él permaneciera en la sombra.

Así, uno a uno, los allí reunidos comenzaron a desfilar ante su presencia para ser registrados en los papiros de la recluta. El nuevo faraón Menjeperre, vida, salud y prosperidad le fueran dadas, estaba decidido a ensanchar las fronteras de Egipto hasta los confines de la Tierra, y ello traía consigo la necesidad inmediata de soldados de reemplazo, por lo que, de un tiempo a esta parte, los escribas se hallaban desbordados por el trabajo.

—Nombre, edad, oficio... —preguntaba el sesh neferw con monotonía antes de dictaminar el destino con el que sentenciaba de por vida al indefenso ciudadano.

No pocos protestaban, aunque enseguida los allí presentes se percataron de que era mejor aceptar lo inevitable a fin de no incomodar al escriba.

—Muy bien —decía éste con tono indiferente—, te asignaremos a la división Amón. Hoy estás de enhorabuena, pues el Horus viviente te ha elegido para mayor gloria del país de Kemet. Siguiente. Tú irás a la división Ra; tú, a las fronteras del sur; tú...

Y así, uno tras otro, los nombres de aquellos condenados a luchar por su país quedaban registrados como si fueran parte de la cosecha de los campos aquel año, o de los impuestos que los inspectores del catastro habían calculado que debían pagarse a los Templos. Tras haber sido convenientemente registrados, los nuevos reclutas se dirigían a uno de los laterales del gran patio donde los barberos les rapaban el pelo y los despiojaban. Éstos solían hacer continuas chanzas de sus víctimas.

—Donde te envían no necesitarás peluca, hermano, y mucho menos conos perfumados —exclamaban entre burlas.

Semejantes comentarios solían producir la hilaridad general ya que, como todos sabían, los conos perfumados acostumbraban a emplearlos las gentes de cierta condición en las fiestas de sociedad, para mantenerse fragantes ante los rigores del, por lo general, riguroso clima.

No obstante era lo de todos los días, las bromas solían subir de tono contagiando a los propios guardias hasta que el escriba, molesto, mandaba poner orden amenazando con una azotaina si no se guardaban las formas.

En esto le llegó el turno al tipo que había proclamado a los cuatro vientos su enfado por lo abusivo de su situación.

—Sapientísimo escriba —se apresuró a decir—. Seguro que tú eres consciente del error que se comete en mi caso.

El sesh neferw apenas levantó la vista del papiro en el que garabateaba con su cálamo.

—Tú, que eres un hombre instruido, debes darte cuenta de que soy persona principal, y que en nada me parezco a esta chusma que me acompaña —insistió sin ocultar su enfado.

El escriba suspiró con aire cansino, pues aquello ocurría a diario.

—Dices que eres persona principal —señaló dirigiéndole una breve mirada.

—Así es. Es fácil de comprobar. Todo el mundo me conoce en Tebas; incluso puede que tú hayas oído hablar de mí. —El sesh neferw lo observó con curiosidad—. Mi nombre es Benja, aunque todos me llamen Besmosis.

Ahora el escriba le miró boquiabierto.

—Así es, reencarnación sapientísima del divino Thot —continuó aquel individuo que parecía muy satisfecho con el efecto de sus palabras—. «Besmosis. Vinos y licores.»

Ante semejante explicación el patio se llenó de estruendosas carcajadas.

El escriba hizo un gesto de claro disgusto.

—No hagas caso de sus burlas, ¡oh, reencarnación de Imhotep! Son unos ignorantes, incapaces de comprender el alcance de mis palabras. Pero seguro que tú sí has oído hablar de mí.

Durante su dilatada carrera como funcionario, el escriba había oído todo tipo de historias pero ahora apenas podía dar crédito a lo que escuchaba. «Besmosis.» Había que reconocer que aquel individuo tenía imaginación, pues semejante nombre podía ser traducido como nacido de Bes.

—¿Entiendo que el dios Bes tiene alguna relación de parentesco contigo? —preguntó al fin muy serio.

De nuevo el patio se llenó de estruendosas carcajadas, ya que la cosa tenía su gracia.

—No diría yo tanto —contestó Benja—. Pero, sin embargo, no hay duda de que compartimos aficiones y, por ende, objetivos.

El clamor fue ahora tan grande que el escriba se vio obligado a levantar la voz por primera vez para que los guardias impusieran silencio. Éstos, encantados, arrearon unos cuantos zurriagazos sin dejar de reír.

—¿Y cuáles son los objetivos en los que estáis comprometidos? —inquirió el sesh neferw con retintín.

—Está claro, noble guardián del maat. Mi misión es la de transmitir la alegría del dios por toda la tierra de Egipto para regocijo de nuestros paisanos. Para ello comercio con los mejores vinos del Delta. Nada menos que de Hamet. Seguro que lo conoces. —El funcionario permaneció en silencio—. Gracias a este elixir, nuestros conciudadanos olvidan sus penas, ya que permite que Bes entre en sus corazones para regocijo del dios.

—¡Y para el tuyo! —gritó alguien de entre los presentes.

Otra vez los látigos restallaron para acallar el jolgorio que el comentario trajo consigo.

—Créeme, créeme, ¡oh, sabio entre los sabios! Se ha cometido una gran equivocación. Me sacaron a la fuerza de uno de los establecimientos a los que abastezco y me trajeron hasta aquí de muy mala manera.

—¡Te sacaron borracho como una cuba! —exclamaron con sorna.

—Mentira, mentira —se apresuró a decir Benja, alzando la voz para hacerse oír entre la algarabía general—. Soy una persona respetable —continuó, dirigiéndose al escriba.

—¿Dónde lo encontraron? —preguntó el funcionario con curiosidad.

—Estaba tendido sobre una mesa en El Jardín de Astarté. Fueron necesarios dos hombres para poder traerlo —le contestaron.

El sesh neferw asintió en silencio, pues El Jardín de Astarté era un local con muy mala fama, una de las peores casas de la cerveza de la ciudad.

—No le hagas caso. Te aseguro que soy un renombrado comerciante de vinos. Hasta el gobernador del nomo ha recibido ánforas de mis productos.

Aquellas palabras hicieron que el escriba frunciera el ceño.

—¿Tienes negocios con el hery tep? ¿Crees que es preciso molestarle por un caso como el tuyo?

Benja se quedó lívido, y miró al funcionario con desesperación.

—Ya me has hecho perder demasiado tiempo con tus historias —señaló el escriba mirándole con disgusto—. Ahora debo asignarte un nuevo oficio.

—¡No, no puede ser! —exclamó airado—. Utilizad a los convictos para esto. Vaciad las prisiones.

—Ya lo hemos hecho —le cortó el sesh neferw mientras empezaba a garabatear en el papiro—. Ya no queda ni uno en las cárceles.

—¡Pero esto es un atropello! ¡Yo comercio con los vinos de Hamet y también con los de Retenu!

—¿En serio? —contestó jocoso el funcionario—. En ese caso te enviaremos allí.

Al escuchar tales palabras, Benja perdió la cabeza y comenzó a proferir insultos y amenazas a voz en grito. Esto no hizo sino exasperar aún más al sesh neferw.

—Azotadle con las varas a fin de que vaya tomando conciencia de su nueva situación —ordenó lacónico.

—No, dejadme —gritaba el pobre hombre con desesperación—. Bes bendito, ayúdame.

Aquel juramento levantó algunas risas, aunque enseguida se vieron acalladas por los silbidos de las varas de junco.

Cuando terminaron con el castigo, Benja apenas podía mantenerse en pie.

—Bien —dijo el escriba, satisfecho—. Te mandaré a la división Set, donde aseguran sirven los más valientes. Lleváoslo.

—No, no me llevéis —protestaba quejumbroso mientras lo conducían hacia los barberos.

Después de presenciar aquel espectáculo, los indefensos reclutas decidieron que era mejor plegarse a las circunstancias y no poner objeciones. Sabían que una vez capturados por una leva, nada se podía hacer. Ahora lo más importante era sobrevivir.

—Veréis que no es tan malo como parece —comentó uno de los chiquillos.

Sejemjet, que había observado la escena anterior sin inmutarse, volvió la cabeza hacia él. Era un niño de su misma edad llamado Mini con el que había hecho cierta amistad durante la noche pasada. Al parecer se había presentado por su propio pie, pues su padre era un portaestandarte ya jubilado que estaba encantado de que su hijo continuara la tradición familiar.

—Aquí tendremos una gran familia; con muchos hermanos —señaló Mini—. Ya verás, seremos felices.

Sejemjet volvió a mirar hacia delante sin decir nada. Para él sobraban las palabras, aunque se acordaba de Heka. En aquella hora ella ya sabría dónde se encontraba. La anciana le había vaticinado que sus caminos se separarían sin remisión, y el pequeño se daba cuenta de que su madre adoptiva no haría nada por cambiar su destino.

Cuando le llegó el turno, Ra-Horajty estaba alto en el horizonte. El calor pegaba de firme, y las moscas, siempre combativas, no cesaban en sus pertinaces molestias. El sesh neferw hacía un buen rato que había decidido quitarse la molesta peluca y, situado junto a él, un individuo oscuro como el ébano lo abanicaba sin mucho entusiasmo, en un vano intento de paliar la canícula.

—A ver. Nombre, edad, oficio —le preguntó el funcionario con su habitual tono monocorde. Como el chiquillo no contestara, el escriba lo miró con cara de pocos amigos—. Vamos —le animó—. A no mucho tardar el sol empezará a caer y mira todos los que quedan por pasar.

El niño se encogió de hombros.

—Pon lo que mejor te parezca.

El sesh neferw lo observó un momento con curiosidad.

—Ya veo —dijo al poco—. Eres otro de los infelices de los que el Estado deberá hacerse cargo. Al menos tendrás un nombre.

El pequeño volvió a encogerse de hombros.

—Mi madre adoptiva me llamaba Sejemjet; y así me conocen todos.

El escriba lo miró sorprendido.

—¿Sejemjet has dicho?

—Así es.

El funcionario rio divertido.

—Esto sí que no me lo esperaba —acertó a señalar tras sus carcajadas—. Menudo nombre. ¿De dónde lo has sacado?

—Ya te dije que me lo puso mi madre adoptiva.

—¿Habéis oído eso? —preguntó burlón en tanto miraba a los funcionarios que lo acompañaban. Éstos secundaron el comentario con más risas. El niño los miró azorado—. Bueno —continuó el escriba, recomponiendo su postura—. Hay que reconocer que está bien elegido; y no hay nada como un buen nombre.

Como el niño le mirara sin comprender, el sesh neferw decidió continuar.

—Es un nombre magnífico; y de ilustre prosapia. ¡Sejemjet! ¿Sabes? ya nadie se llama así. Mas hubo una época, ya muy lejana, en la que un dios de esta tierra gobernó con ese nombre. Sucedió al gran rey Djoser hace nada menos que mil doscientos hentis; muchos años, sin duda. Claro que supongo que es la primera vez que escuchas esta historia, ¿no es así?

El pequeño asintió cabizbajo, y el escriba garabateó unas palabras sobre el papiro mientras sonreía divertido.

—Qué edad crees que tienes, ¿doce, trece años? —preguntó seguidamente.

—Me parece que unos nueve —contestó Sejemjet sin mucha convicción.

El escriba no ocultó su sorpresa.

—¿Nueve? Imposible.

—Más o menos. Eso dice la gente.

—Ahora comprendo —señaló el sesh neferw en tanto le miraba de arriba abajo—. Estás muy desarrollado para tu edad, y eres muy robusto. Tu nombre significa «de cuerpo poderoso». Quien te lo puso sabía lo que hacía. En fin —dijo el escriba suspirando—, creo que has venido al sitio adecuado. Sejemjet, el ejército te da la bienvenida.

Durante años Sejemjet recordaría las palabras del escriba de los reclutas, pues serían las únicas amables que volvería a escuchar en mucho tiempo. Los textos antiguos tenían razón:

Se lo llevan cuando es un niño para encerrarlo en un barracón. Propinan a su cuerpo una paliza atroz, y le dan un fuerte golpe en la cabeza. Tiene la cabeza partida por la herida. Lo dejan tumbado y lo azotan como si fuera una tira de papiro. Lo aplastan a golpes. Venga, déjame que te cuente cómo ha de ir a Jaru, y su marcha por las colinas; lleva el pan y el agua encima de los hombros, como si fuera la carga de un burro. Tiene el cuello rígido, como el del asno. La espalda rota. Bebe agua contaminada y solamente en las guardias. Llega al enemigo como un pajarillo con las alas cortadas. Si logra regresar a Egipto, es igual que una ramita a la que se han comido los gusanos. Ha caído enfermo. Se queda paralizado, y lo llevan de vuelta en un burro. Le han robado sus prendas y sus criados lo han abandonado.[1]

Su nuevo hogar resultó ser justo lo que se esperaba de él, un lugar terrible.

* * *

Cuando Sejemjet fue obligado a incorporarse a filas, hacía casi dos años que un nuevo dios gobernaba el país de las Dos Tierras. Menjeperre, vida, salud y prosperidad le fueran dadas, se sentaba en el trono de Egipto tras más de veinte años de una insufrible espera que había terminado por generar inevitables odios. Con su llegada al poder, retomaba una política expansionista que ya había apuntado su abuelo apenas cuarenta años atrás, y que él estaba decidido a desarrollar hasta donde los dioses de Egipto le permitieran. La sangre belicosa de su antepasado Tutmosis I corría desbocada por cada metu del nuevo rey, que quería hacer olvidar cuanto antes los veintidós años de reinado de su odiada tía y a la vez madrastra, Hatshepsut.

Todo había comenzado, por tanto, con la llegada al trono de Tutmosis I. Su antecesor, el faraón Amenhotep I, había muerto sin herederos y Tutmosis, un general ya en la cuarentena, tomó el poder, legitimado por su matrimonio con la princesa Ahmosis, hija del gran Ahmosis I y la reina Ahmosis Nefertari. Se coronó con el nombre de Ajeperkare, que significa «grande es el alma de Ra», dispuesto a extender el manto de su espíritu militarista por todo el país.

Lo primero que hizo el nuevo faraón fue dirigir su atención hacia el lejano sur. La tierra de Kush, fuente de conflictos permanentes durante toda la historia de Egipto, merecía un escarmiento, o al menos eso era lo que el rey creía. Decidido a intervenir contra la monarquía kushita, Tutmosis I partió en el segundo año de su reinado al mando de una poderosa flota hacia el corazón de Kush. El faraón tomó su capital Kerma, y mató personalmente de un flechazo al caudillo enemigo, al que luego colgó de los pies, cabeza abajo, de la proa de su navío real para conducirlo en procesión hasta Tebas. Después de una gran matanza, el dios extendió sus líneas fronterizas más allá de la cuarta catarata, cerca de la ciudad de Kurgus, donde dejaría inscripciones conmemorativas y una guarnición en la fortaleza de Tombos.

Luego de esta demostración de fuerza ante su pueblo, Tutmosis dirigió su mirada a Oriente, a las tierras que se extendían más allá del Sinaí, al Retenu, nombre que se le daba a Canaán, y a los fértiles valles de Siria. Él mismo se puso al mando de un poderoso ejército que atravesó las tierras de Retenu hasta llegar al río Éufrates, donde erigió una estela en la cual contó su proeza para que la posteridad fuera testigo de ella.

Más que una conquista, la campaña de Tutmosis I fue una expedición militar hasta lo que él definiría como «los confines de la Tierra».

Para celebrarlo, el regreso de sus tropas al país de las Dos Tierras fue todo un acontecimiento festivo, ya que además del gran botín conseguido, se realizaron infinidad de cacerías, siendo célebre la gran matanza de elefantes acaecida en tierras de Siria, de la que su amadísima hija Hatshepsut dio fe en varios textos.

Más allá de incursiones y veleidades cinegéticas, aquella histórica expedición trajo consigo consecuencias políticas de considerable magnitud, pues originó odios y rencores entre los pueblos de la región, que se traducirían en una lucha encarnizada contra lo que, en adelante, considerarían como una potencia opresora. Tutmosis I encendió las hogueras de la guerra, unas llamas que alcanzaron el poderoso reino de Mitanni, situado al norte de Mesopotamia, y que determinarían la historia de Egipto durante los siguientes siglos.

A la muerte de este faraón, el reinado de su hijo Tutmosis II —apenas catorce años— no dio más que para una nueva operación de castigo contra los levantiscos kushitas y algunas escaramuzas contra los shasu, unas tribus nómadas palestinas. Poca cosa, en comparación con los acontecimientos acaecidos durante el reinado de su augusto antecesor.

A su muerte, Kemet viviría en paz durante las siguientes dos décadas. Una mujer con voluntad de hierro se alzó con el poder dispuesta a gobernar su tierra sabiamente. La reina Hatshepsut, hija de Tutmosis I y la gran esposa real Ahmosis, y hermanastra y a su vez esposa de Tutmosis II, se sentó en el trono usurpando los derechos legales de su sobrino. Éste, de nombre Tutmosis, era hijo del anterior faraón y una esposa menor llamada Isis. Él era el único vástago varón con derechos al trono y, como tal, fue nombrado sucesor a la muerte del anterior dios. Mas el príncipe era apenas un niño, por lo que su tía Hatshepsut se erigió en regente en tanto el pequeño alcanzara la edad adecuada para decidir los destinos de su país. Sin embargo, como pasaría en tantas ocasiones durante su larga historia, la regencia acabó por convertirse en un reinado en toda regla, durante el cual gobernó Kemet con pulso acertado.

Las imágenes de las enormes barcazas, de más de cien metros de eslora, surcando las aguas del Nilo mientras acarreaban el magnífico granito rojo de Asuán aún seguían vivas en el corazón de las gentes. Una visión como nunca antes se había visto, y que traería consigo la erección de cuatro obeliscos gigantescos, para mayor gloria de Karnak, y la maravilla de las maravillas: el imponente templo que la reina levantó en Deir-el-Bahari. Un desafío para todos aquellos que la vilipendiarían, y también para el tiempo.

A diferencia de sus predecesores, Makare, nombre con el que Hatshepsut se entronizaría, no acometió expediciones militares sino comerciales. Como las enviadas para explorar las minas de turquesa de Serabit-el-Jadim, en el Sinaí, o su más famosa al país de Punt, de donde trajo oro, marfil, ébano y enormes riquezas.

A su manera, la reina también contribuyó a engrandecer el ejército, ya que mejoró sus infraestructuras notablemente, modernizando sus acuartelamientos y dotaciones. Pero ella nunca sería una guerrera, y la semilla del rencor plantada por sus antecesores en Siria acabaría por germinar al final de su reinado con la aparición de una gran coalición de países extranjeros contra Egipto. Nada menos que trescientos treinta jefes y príncipes se levantaron en armas contra las guarniciones egipcias, expulsándolas de sus territorios.

A la postre, el reinado venturoso de Hatshepsut se resquebrajaba por causa de los odios de la guerra. En lo sucesivo era a ésta a quien había que honrar. Ya no cabía vuelta atrás.

Tutmosis III se entronizó como nuevo dios de la Tierra Negra dispuesto a rendir pleitesía a la batalla. Desde lo más sagrado del templo de Karnak, el gran padre Amón le daba la bienvenida para invitarle a extender sus fronteras hasta los límites de la tierra conocida. El Oculto desplazaba al milenario Montu, tradicional dios tebano de la guerra, para convertirse en el nuevo protector de los faraones en la contienda. En aquella hora, Amón invitaba al rey a recuperar los territorios perdidos durante los años de paz precedentes, otorgándole para ello su bendición eterna. Tutmosis sometería a los reinos extranjeros hasta donde sus fuerzas lo permitiesen. Él extendería el culto a la conquista, del que se proclamaría su sumo sacerdote. Menjeperre, rey de reyes.

El faraón no tardó en iniciar la misión para la que su padre, Amón, le había elegido y así, en el primer año de reinado, llevó a sus ejércitos a través de todo Retenu hasta la ciudad de Meggido. Él mismo se puso al mando de sus tropas, sorprendiendo al enemigo tras atravesar, inesperadamente, los peligrosos desfiladeros de Aruna, en una gesta que quedaría para la Historia.

Aunque el monarca no pudo capturar al príncipe de Kadesh, que encabezaba la alianza de los pueblos rebeldes, la victoria en la batalla de Meggido restituyó el poder del faraón en la zona, a la vez que advertía a sus enemigos sobre el tipo de soberano que reinaba en Egipto, y cuál sería su política en el futuro.

Tutmosis regresó al país de las Dos Tierras convencido del papel determinante que los dioses le habían otorgado. Aunque henchido de orgullo proclamara que «la conquista de Meggido es la conquista de mil ciudades», aquella intervención militar no fue más que el principio de un reinado en el que se celebrarían constantes enfrentamientos. El poderoso rey gobernaría Egipto durante los siguientes treinta y dos años, en los que emprendería nada menos que diecisiete campañas. Un hecho sin precedentes en la milenaria historia del país del Nilo, llevado a cabo por un faraón que no alcanzaba los cinco pies de altura; curioso dato para quien estaba llamado a ser el más grande de los faraones guerreros.

* * *

Durante aquellos casi dos primeros años de reinado, la actividad en los cuarteles había resultado frenética. Egipto necesitaba soldados con los que hacer frente a las necesidades futuras, y debían sacarlos de donde fuera.

Mas el nuevo señor de las Dos Tierras sabía que las levas eran sólo un remedio puntual en su política militarista. Si quería expandir con éxito sus dominios, necesitaba un ejército profesional y bien entrenado. Era preciso, por tanto, acabar con la tradicional poca relevancia social que para el pueblo egipcio tenía la carrera de las armas, y elevar sus estatus hasta cotas que lo hicieran apetecible.

Los príncipes tebanos fundadores de la XVIII dinastía iniciaron dicho proceso que luego Tutmosis I impulsaría durante su reinado. El nuevo rey estaba decidido a establecerlo, y para ello no escatimaría en medios. Lo primero que hizo Tutmosis III fue recompensar debidamente a los soldados que se destacaran. Desde siempre, el faraón había donado tierras a los valientes que luchaban en sus ejércitos mas, por lo general, éstas regresaban a manos del estado cuando el ex combatiente fallecía. Ahora la situación sería distinta, pues el veterano de guerra conservaría su propiedad para él y su familia siempre que uno de sus hijos lo relevara alistándose en el ejército. Así fue como se proyectaron verdaderas colonias en las que el espíritu castrense se mantenía vivo. Además, se procuraba que dichas colonias se encontraran lo más cerca posible de los acuartelamientos. Las dos grandes capitanías generales en las que estaba dividido el país se nutrirían así de nuevos reclutas dispuestos a convertirse en verdaderos soldados. Una de ellas, situada en Menfis, seguiría formando a los príncipes y futuros oficiales y la otra, en la ciudad de Tebas, entrenaría fundamentalmente al resto de la tropa.

Estos reclutas solían ingresar en los cuarteles siendo todavía unos niños. Allí los separaban de los adultos reclutados por las levas y les enseñaban, durante años, todo lo que debían saber para convertirse en buenos soldados, a la vez que los sometían a una disciplina extremadamente férrea, difícil de soportar.

Sejemjet fue consciente de ello ya desde la primera noche que pasó en su nuevo destino. Hacinado junto a otros muchachos en el interior de un barracón, durmió sobre el duro colchón que el suelo de apelmazada tierra le proporcionaba, apenas cubierto con una vieja manta de lana. Al contrario que la mayoría de los que le acompañaban, él se encontraba lejos del desamparo y, sobre todo, del lamento; como si su situación fuera un hecho irremediable elaborado por el destino, junto a su ka, antes de su nacimiento. Aquél era un lugar como otro cualquiera, y para alguien que como él había venido al mundo sin nombre, no representaba la puerta de acceso al Inframundo.

Las palabras que Heka le profetizara habían quedado grabadas en él para siempre. Si su destino era el ser reclamado por los dioses para servir a Egipto, él nada tenía que decir, sabedor de que su opinión poco contaba.

Sus primeros años en el ejército del dios transcurrieron entre castigos, palizas y más castigos. Su desgraciada infancia discurrió hacia la adolescencia a toque de trompeta, tambores y bastonazos. Él apretaba los dientes y aguantaba sin quejarse; como si fuera algo inevitable. Desde el renacimiento de Ra-Khepri en el horizonte cada mañana, hasta que Ra-Atum ocultaba su disco al atardecer para iniciar su viaje nocturno, su rutina diaria se circunscribió a ejecutar lo que se esperaba de él: aprender a sobrevivir para sojuzgar a los demás.

Obviamente, Sejemjet no necesitaba que nadie le enseñara a sobrevivir. Él era un superviviente natural desde el mismo día en que viniera al mundo, aunque justo es reconocer que mostró una inusual aplicación a la hora de asimilar su entrenamiento militar.

Enseguida destacó en el manejo de las armas, así como en la lucha cuerpo a cuerpo, apuntando ya la enorme fuerza que con los años llegaría a poseer.

—Este muchacho está en guerra con el mundo —llegó a vaticinar en cierta ocasión uno de sus instructores al ver la furia con que descargaba sus golpes.

Nunca imaginaría aquel oficial lo acertada que resultaría su frase. Toda la disciplina y vida de extrema dureza a la que se vio sometido aquel niño durante años no consiguieron sino forjar en él un carácter implacable que hizo aflorar lo peor de sí mismo; una ira difícil de dominar que amenazaba con convertirse un día en la más terrible de las devastaciones.

Para quien no había dispuesto apenas de hogar, el ejército resultaba una familia tan buena como cualquier otra, y las máximas en las que se educó igual de valiosas que las admoniciones dadas por el más amantísimo de los padres. El mundo era hostil, y él se preparaba para combatirlo.

Sejemjet aprendió a valerse por sí mismo en las condiciones más desfavorables y a soportar las terribles marchas por el desierto a las que fue sometido. Le enseñaron a subsistir con lo poco que las yermas tierras del desierto occidental podían ofrecer, y a apagar su sed con agua que ninguna bestia sería capaz de beber. Sus pies se encallecieron hasta ser insensibles a la punzante quemazón de las ardientes arenas, y sus manos aprendieron que no tenían más amistad que la de las armas que debían empuñar si quería sobrevivir. Ellas representaban la única garantía para salir adelante y, con el tiempo, llegaron a estrechar sus lazos de tal forma que bien hubiera podido asegurarse que aquel niño había sido abandonado en el río con un arma entre sus manos; quizá fuera ése el motivo por el que las bestias del Nilo le habían respetado.

Durante algún tiempo, Sejemjet también cumplió labores como sirviente y heraldo, algo muy habitual en los ejércitos del dios, en los que los soldados que aún no habían llegado a la pubertad eran asignados a algún oficial como criados para labores castrenses. Así fue como conoció un poco mejor los entresijos del ejército y, sobre todo, el tipo de personas que ocupaban los cargos de relevancia dentro de él. Sirvió a grandes de los cincuenta, a portaestandartes y también a escribas, contra los que comenzó a desarrollar una particular inquina que le acompañaría toda su vida. Los sesh mes, escribas del ejército, le resultaban especialmente antipáticos, pues demostraban una soberbia cuyo origen se encontraba en los conocimientos que poseían, y que no se molestaban en ocultar. Ellos, que nunca cruzarían su espada con ningún enemigo, tenían sin embargo el poder de los altos oficiales, y no dudaban en hacerlo valer imponiendo terribles penas por la menor falta. Sejemjet los sufrió en sus propias carnes, puesto que sus castigos fueron los primeros que marcaron su cuerpo con cicatrices. Una disciplina atroz, impartida por aquellos que se mantendrían siempre a la sombra, afilando su cálamo en tanto los soldados combatían.

Aquellos individuos le parecían insufribles, y una desgracia que no había más remedio que soportar. Los escribas conocían los entresijos del poder, y las leyes promulgadas por los hombres, pues no en vano ellos eran los encargados de transcribirlas. Aquélla era su arma, más poderosa que los arcos compuestos o las mazas, ya que siempre resultaba certera. La mirada de Sejemjet no ocultaba su inquina, y en su corazón les declaró la guerra como si pertenecieran a alguna nación de los Nueve Arcos.

El distorsionado universo en el que se instaló Sejemjet sólo conseguiría crear una visión equivocada de cuanto le rodeaba, a la vez que abonaba los campos donde crecería la desgracia. Sus semejantes se dividían en amigos y enemigos, y eso era todo cuanto le importaba. Aquellos que no estaban englobados en alguno de estos grupos no tenían ningún significado para él.

Más allá de las siniestras sombras en las que su personalidad se había acomodado, Sejemjet reunía también indudables virtudes, como era su amor por la naturaleza, una inteligencia despierta y una inquebrantable lealtad hacia sus amigos.

El mejor de todos era Mini, al que había conocido en el patio de armas el día en el que se incorporara a filas. El muchacho era hijo de un tay srit, un portaestandarte que había servido en el ejército en tiempos de Tutmosis I y su hija la reina Hatshepsut, y que había participado en una de las pocas acciones que ésta había llevado a cabo allá en la frontera con la lejana Nubia. Su familia vivía en Madu, muy cerca de Tebas, y a diferencia de Sejemjet se había alistado para seguir los pasos de su padre.

—Ha sido una suerte que hayamos nacido en estos tiempos, ¿no te parece? —le había dicho en cierta ocasión a Sejemjet.

—¿Por qué?

Mini le había sonreído divertido.

—Ahora gobierna un dios que hará que podamos alcanzar el más alto rango. —Sejemjet se encogió de hombros, dando a entender lo poco que había pensado en aquello—. ¿No te das cuenta? Imagínate que hubiéramos sido soldados en los tiempos de mi padre. Las armas se habrían apolillado en nuestras manos. Jamás hubiéramos podido distinguirnos.

A Sejemjet siempre le había sorprendido el espíritu castrense de su amigo y su ambición por escalar posiciones en la jerarquía militar.

—Seguro que llegarás a mer mes —le contestó jocoso.

—No te burles, Sejemjet. Tú te llenarás de gloria antes que yo. Serás el primer soldado de Kemet y todo Egipto se rendirá a tus pies. Si yo tuviera la mitad de fuerza que tú...

A su amigo el comentario le hizo gracia, aunque no lo exteriorizara, pues era poco dado a la sonrisa.

—Yo seré soldado como podría haber sido cualquier otra cosa —dijo sin inmutarse—. Shai me trajo aquí y aquí me quedaré. Al fin y al cabo no tengo demasiados sitios donde elegir.

Mini abrió los ojos mostrando su sorpresa, y luego rio con ganas. A diferencia de su amigo, él era simpático, extrovertido y sumamente perspicaz.

—No sabes lo que dices —señaló dándole unas palmadas cariñosas en la espalda—. Dentro de muy poco nos circuncidarán, y seremos auténticos w’w, soldados rasos del ejército del dios. Entonces abandonaremos por fin este lugar para ir a donde nos corresponde.

—Veo que ardes en deseos de rebanar cuellos cananeos —apuntó Sejemjet irónico.

A Mini los ojos le brillaron de forma extraña.

—El Toro Poderoso, vida, salud y prosperidad le sean dadas, avanza imparable por todo Retenu. Pronto nos uniremos a él. Prométeme que siempre marcharemos juntos.

Sejemjet asintió en tanto le devolvía las palmaditas. No tenía ninguna idea preconcebida sobre el lugar al que le conduciría su camino, y las ilusiones de su amigo le sobrepasaban.

Aquel tipo de conversaciones se habían hecho habituales entre ellos durante aquellos años, y ahora que su niñez había quedado atrás, adquirían un sentido bien diferente. Sin que todavía lo supieran, el paso por la adolescencia significaría un nuevo trámite, pues la vida los haría hombres prematuramente.

* * *

El sebu, la ceremonia de la circuncisión, representaba un gran acontecimiento en Egipto. Los jóvenes, independientemente de su condición social, lo celebraban como uno de los días más importantes de sus vidas, pues en él abandonaban su condición de niños para convertirse en hombres. Era aquélla una tradición ancestral de la cual las gentes de Kemet se sentían orgullosas, ya que representaba un rito de purificación ante sus dioses milenarios. Éstos los habían elegido como su pueblo y el sebu era una de las numerosas formas con las que los habitantes del valle del Nilo demostraban su devoción y agradecimiento hacia ellos. Nada tenían que ver con los pueblos incivilizados que habitaban más allá de sus fronteras, y la disección del prepucio era una prueba más al respecto.

En el Cuartel General reinaba un ambiente festivo que Sejemjet no recordaba haber visto con anterioridad. Las caras hoscas y envaradas que solían lucir los oficiales y suboficiales habían cambiado sus expresiones por otras mucho más naturales, y en cualquier caso más humanas. La actividad que se desarrollaba en el acuartelamiento era febril, ya que había que dejar todo bien dispuesto para recibir adecuadamente a las autoridades. Nada menos que esperaban la visita del general de los Ejércitos del Norte y gobernador de Siria, general Djehuty. Éste era toda una leyenda en el ejército del dios, y su presencia en el Cuartel General de Tebas un honor al que era preciso corresponder. Todo debía estar en perfectas condiciones para recibir al general que, en breve, se disponía a efectuar una nueva campaña a las órdenes del faraón. Djehuty era miembro del Consejo del Ejército, un organismo que controlaba las capitanías generales del país, y que estaba supervisado directamente por el ti-aty, el visir.

—Por fin ha llegado el gran día —exclamó gozoso Mini—, y nada menos que el gran Djehuty en persona acudirá al acto. Desfilaremos ante él. ¡Qué honor!

Sejemjet asintió en tanto sacaba brillo a las armas que llevaría durante la parada, ajeno al entusiasmo de su amigo.

—Pero ¿no te das cuenta? Nada menos que el gobernador de Siria nos pasará revista. Pocos pueden presumir de algo así en una fecha tan señalada.

Sejemjet apenas se inmutó. Con parsimonia movió su maza de bronce para comprobar que el brillo era el adecuado.

—Dicen que es capaz de reconocer a un verdadero soldado en cuanto lo ve. Quién sabe, puede que mañana mismo nos destinen a alguna unidad bajo su mando —continuó Mini sin disimular su ensoñación.

Sejemjet hizo una mueca de disgusto.

—Hoy nos arrancarán el prepucio y se lo arrojarán a los perros. Cualquier lugar al que nos manden no será mejor que éste.

Mini parpadeó azorado.

—Pero... No te entiendo, amigo. Después de todas las penalidades que hemos sufrido aquí, deberías estar contento de iniciar un nuevo camino y...

—Precisamente —cortó Sejemjet, lacónico.

—Además, tendrías que estar particularmente orgulloso al haber sido elegido para participar en las exhibiciones que tendrán lugar. ¡Menuda suerte!

—Bueno, tú también harás gala de tus habilidades —señaló Sejemjet, jocoso—. Según parece, tirarás con el arco.

—Con gusto te lo cambiaría —se apresuró a decir su amigo—. Lo que yo daría por saber luchar como tú.

Más allá de los sueños y desesperanzas de los dos jóvenes, los actos se desarrollaron tal y como estaba previsto. Allí no cabía la improvisación, y los infantes desfilaron marciales por el gran patio de armas bajo la atenta mirada de sus superiores. Todo resultaba favorable en aquella hora, pues el día elegido era propicio donde los hubiere. Nada menos que el veintiocho de paone, segundo mes de Shemu. Era una jornada muy apropiada para llevar a cabo cualquier rito de purificación, y en ella los dioses de Egipto estaban de fiesta.

Al compás de los tambores los trompeteros tocaban sus órdenes, que los soldados obedecían al instante con movimientos precisos y coordinados, tal y como los habían aprendido después de años de duro entrenamiento. Los oficiales sonreían satisfechos, como también debían estarlo los dioses de la guerra.

Luego se efectuó una exhibición en la que los nuevos w’w mostraron su competencia en el manejo de las armas. El propio Djehuty se sorprendió gratamente ante la destreza de la que hicieron gala algunos de aquellos jóvenes.

—Aquél tiene un pulso certero —comentó al observar cómo Mini acertaba una y otra vez en el blanco—. Será de los buenos.

La exhibición se cerró con un combate de bastones. Era éste un ritual antiquísimo por el que los egipcios mostraban una especial predilección, ya que encarnaba los valores que más apreciaban en un guerrero: fuerza, coordinación de movimientos y, sobre todo, habilidad. Ni que decir tiene que en el transcurso de los milenios la técnica de este estilo de lucha había ido depurándose, surgiendo verdaderos virtuosos entre aquellos que la ejercitaron. Era la lucha nacional, y su práctica levantaba auténticas pasiones entre los aficionados.

En esta clase de pelea los contendientes portaban sendos bastones con los que se atacaban, y unas pequeñas defensas de madera sujetas a su antebrazo, con las que paraban los golpes del contrario. Solía efectuarse con el cuerpo de ambos contendientes cubierto por tiras de lino que cubrían sus tórax, y unos faldellines rígidos que protegían sus genitales.

La justa cumplió con creces las expectativas con un combate final que entusiasmó a todos los presentes. El mismo Djehuty observó, boquiabierto, cómo aquel jovencito de poco más de quince años se exhibía ante sus ojos con una demostración de técnica y habilidad difícil de igualar. Su oponente, un soldado mayor que él, se las veía y se las deseaba para detener el aluvión de golpes que le llegaba desde todas partes.

—¿Cómo se llama ese joven? —se interesó el mer mes.

—Sejemjet, mi general.

—Pues bien podría llamarse Khenemetset, «el que abraza a Set», pues parece poseído por la furia del Ombita.[2] ¿Tiene algún pariente en el ejército?

El imira sesh, escriba director del centro, negó con la cabeza.

—Ese chico es un enigma. Nadie sabe de dónde procede.

Djehuty hizo un gesto de complacencia mientras observaba cómo el bastón fabricado de tallo de palmera esgrimido por el joven emitía su característico sonido antes de estrellarse contra el brazo de su oponente. La protección que éste llevaba saltó hecha añicos ante el asombro general.

—Fijaos, lo tiene a su merced. Ese hwnw neferw domina todas las suertes. Amaga, se anticipa y golpea antes de que su oponente pueda reaccionar. ¡Y qué plasticidad! —exclamó el mer mes.

Sin la protección adecuada el combate no podía continuar,

Libros

Libros Novela romántica

Novela romántica Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela literaria

Novela literaria Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Ficción femenina

Ficción femenina Ocio (juvenil)

Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar

Autoconocimiento y bienestar Historias reales

Historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Activismo

Activismo Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Cómic

Cómic Novela gráfica

Novela gráfica Libros ilustrados

Libros ilustrados Cómic infantil

Cómic infantil Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de autor

Cómic de autor Cómic de humor

Cómic de humor Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómics de influencers

Cómics de influencers Manga

Manga Biografías y memorias

Biografías y memorias Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia True Crime

True Crime Autoayuda

Autoayuda Religión y espiritualidad

Religión y espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Libros de psicología

Libros de psicología Salud de la mujer

Salud de la mujer Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo

Bolsillo Ebooks

Ebooks Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Revista lengua

Revista lengua Blog Recomendaciones

Blog Recomendaciones Clubs de lectura

Clubs de lectura Penguinkids

Penguinkids Tienda: España

Tienda: España