Si he de empezar por un recuerdo televisivo, el más nítido y que más ha perdurado con el paso de los años es el de esos señores con camisetas hasta el suelo, sombreros estrafalarios y narices desproporcionadas.

Gaby, Fofó, Miliki y Fofito fueron las personas que hacían que mi mundo se parase durante unos minutos al grito de las palabras mágicas «¿Cómo están ustedeeees?».

La respuesta no podía ser otra más que «Bieeeeeeeeen».

¿Cómo, si no, describir mi estado de felicidad absoluta ante lo que se avecinaba en la pantalla, aún en blanco y negro, de mi televisor?

Una pista de circo rodeada de niños entregados a las aventuras, gags y canciones de estos personajes que me hacían reír mientras saboreaba un bocadillo de Nocilla.

Desde entonces les he seguido, investigando su historia y descubriendo cosas fascinantes, que no han hecho sino aumentar aún más mi amor por ellos y por su profesión.

El programa arrancaba con un número cómico de pista. Fue mítico aquel tan delirante en el que gritaban constantemente: «¡El mar, idiota, el mar!».

Después solía haber un número clásico de circo, con malabaristas, trapecistas, equilibristas, etc.

A veces, también hacían un concurso en el que lo importante no era ganar, sino participar.

Sí, ya… pero si ganabas mejor.

Además, regalaban «importantes» premios, como un juego de raquetas para los niños y una muñeca para las niñas.

Pero «La aventura» era sin duda lo más esperado del programa. Una especie de sketch con un esquema siempre muy parecido: el señor Chinarro le encargaba a Gaby algún trabajo o chapuza y este lo dejaba en manos de Miliki, Fofó y Fofito. Por supuesto la cosa acababa en destrozo. Y no había nada que pudiera gustarle más a los niños que la anarquía y el caos.

Esta fue la primera cinta cassette que tuve de ellos. La tenía desgastada de tanto escucharla una y otra vez.

El programa se cerraba siempre con una canción.

Y estudiando su discografía a fondo, he descubierto que había un tema constante en casi todas sus canciones: el alcohol. A veces más claro, a veces más sutil, pero el mensaje siempre estaba presente.

Un ejemplo de canción con el mensaje muy claro decía:

«Soy el ratón Caramelón que come mucho y bebe del porrón».

Hasta ahí vale, un ratón borracho. Pero es que luego había otro ratón que tomaba bolitas de «anís».

Como veis, los ratones borrachos se van multiplicando…

Pero, como digo, en este caso el mensaje era claro y diáfano. Lo peligroso viene cuando era subliminal. Tú no te lo esperabas y te la colaban.

Un ejemplo de canción aparentemente inocente, que luego no lo era, decía:

«Si toco la trompeta, tará, tará, tareta…

Si toco el clarinete, teré, teré, terete…».

Como veis, haciendo rimas eran únicos. Y sigue:

«Si toco el violín, tirín, tirín, tirín…

Si toco el tambor… Porrón, Porrón, Porrón».

¡Ahí está!

Pero quiero aclarar que los payasos eran gente generosa, porque también hablaban de la droga, pero de la droga compartida:

«Chinita tú… chinita yo…».

En 1976, España entera estuvo de luto por la muerte de Fofó en el momento más álgido de su carrera.

Pero, a pesar de la tragedia, el espectáculo debía continuar, o como ellos decían en su canción: «Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función».

Con el tiempo llegó Milikito, el polifacético Emilio Aragón, que acabó convirtiéndose en todo un magnate de la comunicación, a pesar de haber comenzado su carrera haciendo de mudo que se comunicaba con un cencerro.

Años después le sustituyó Rody, y ese fue el momento en que los payasos decidieron poner fin a su trayectoria y continuar sus carreras por separado.

Mi gratitud a los Payasos de la Tele será eterna, porque siempre me hicieron sentir «bieeeeeen».

Y quizá mi vocación nace de una necesidad: la de intentar hacer sentir así a los demás.

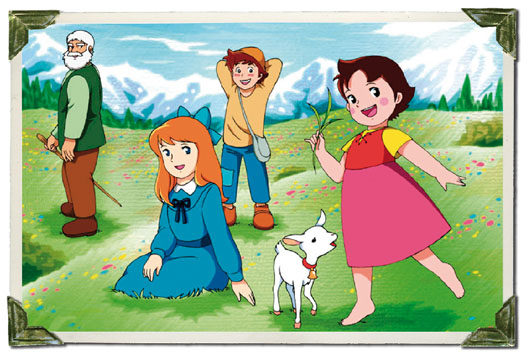

Una cría correteando en bragas por los Alpes suizos, esquivando cabras bajo la atenta mirada de un anciano barbudo y de su perro pachón.

Semejante estampa resulta imborrable en nuestra memoria catódica.

Está claro que a Heidi le gustaba Pedro y a Pedro le gustaban las cabras. Eso explica el deseo oculto de Heidi, que ya venía loca de casa, de convertirse en una de ellas.

En un entorno familiar como ese, raro era que la pobre Heidi no estuviera desquiciada.

Todos sabíamos que Heidi era bipolar. Tan pronto estaba soltando unos lagrimones como peras de conferencia como estaba sobreexcitadísima con una alegría que daba asco verla. No tenía término medio.

Pero, a pesar de todo, esta lacrimógena serie japonesa, basada en la novela de la suiza Johanna Spyri, mantuvo a toda España, y no solo a los niños, pegada al televisor semana tras semana para seguir las andanzas de tan irritante criatura durante 52 interminables capítulos.

La serie estaba llena de personajes memorables, que aún hoy se usan de referencia en chistes y comentarios, como la pobre niña paralítica Clara Sesemann o la estirada y castrante Señorita Rottenmeier.

La sintonía de esta serie enseguida se convirtió en un hit pese a ser en japonés. «Oshiete» pronto fue traducida a nuestro idioma como «Abuelito, dime tú». Un temazo con estribillo tirolés que nos ha quedado grabado para siempre.

Que en Suiza el personaje de Heidi fuese un fenómeno es algo comprensible puesto que tanto la autora como el enclave en el que se desarrolla la historia son suizos.

De hecho existe Heidiland, un destino turístico en los Alpes, donde el visitante puede recorrer los lugares en los que ocurrieron las andanzas de esta niña de ficción, pudiendo incluso visitar una recreación de la cabaña de Heidi.

Si alguien está pensando en visitar algún día este lugar, se le quitarán las ganas en cuanto vea esta foto. Pequeña muestra del horror que puede suponer la visita.

© Roland Zumbühl/ Wikipedia

Pero lo que aún no tiene explicación es la enorme popularidad que tuvo Heidi en nuestro país.

La Heidimanía fue tal que dio lugar a un insólito concurso que muy poca gente recuerda: una de las más altas expresiones del bizarrismo patrio. Un concurso a nivel nacional para encontrar a la Heidi española. Y por supuesto la encontraron.

Rosa María Jaén fue la desafortunada niña que tuvo el dudoso honor de parecerse a la niña de los Alpes.

La vistieron, peinaron y maquillaron para que el parecido fuese aún mayor, y el trauma y las secuelas que esto pudo causar en la pobre niña sin duda fueron incurables.

Su carrera empezó y terminó el mismo día en que ganó el premio.

Al igual que Bela Lugosi acabó sus días durmiendo en un ataúd creyéndose que era Drácula, o Johnny Weissmüller pegando gritos creyéndose Tarzán, porque el público solo les reconocía por el personaje que les dio fama, no sería de extrañar que la pobre Rosa María hoy esté trotando por algún monte de Sierra Morena en ropa interior y con las mejillas pintadas de rosa gritando: «O-de-lei-de lei -i-u».

© EFE

Todos habríamos dado lo que fuera por mudarnos a este barrio, donde la mayoría de los vecinos eran de peluche.

Nos habría encantado poner en práctica la letra de una de las canciones de este programa que decía:

«Todos tus juguetes los puedes compartir con Espinete».

Hubo tres temporadas destacables:

La primera, en la que solo había muñecos y que se llamó Ábrete, Sésamo.

La segunda, en la que ya aparecía el barrio con personajes de carne y hueso conviviendo con otros de trapo y felpa, como la gallina Caponata y el caracol Perezgil.

Y la tercera y más memorable, en la que conocimos a Espinete y a Don Pimpón.

En esta temporada, el vecindario humano lo componían, además de Ana, esa vecinita que todos quisimos tener, Chema el panadero, Julián el quiosquero y Matilde la de la horchatería. Ninguno de los tres cobró jamás un duro por vender sus productos, por lo que nos preguntábamos de qué vivía aquella gente, llegando a la conclusión de que todo el barrio era una tapadera, y seguro que Don Pimpón, muy bien relacionado con el marajá de Kapurthala, estaba detrás de todo.

Y de los vecinos de trapo más ilustres, aparte de Gustavo, el reportero mas dicharachero de Barrio Sésamo, podemos destacar estos:

Triki, el monstruo de las galletas, que no era de extrañar que siempre tuviese hambre, ya que realmente nunca llegó a comerse ninguna galleta, porque las destrozaba todas y pocas eran las migas que le caían dentro de la boca.

Pepe Sonrisas, un presentador engolado, con cabeza apepinada, que cada vez que abría la boca parecía que la cabeza se le iba a partir en dos.

Epi y Blas, que pretendían acallar los rumores sobre su homosexualidad durmiendo en camas separadas.

Coco, que, a pesar de ser un monstruo de color azul eléctrico, solo con ponerse una capa y un casco medieval ya nadie lo reconocía y se transformaba en Supercoco.

Y el Conde Draco, un vampiro con cara de inspector de Hacienda que entraba en éxtasis cada vez que le salían las cuentas.

Había muchos más, y con todos ellos aprendimos la diferencia entre arriba y abajo, delante y detrás, cerca y lejos.

Estos personajes nos enseñaron que todo es relativo y que nada es grande o pequeño sin compararlo con algo. Por eso nunca dijeron «pequeño, mediano y grande» sino «grande, más grande y el más grande de los tres».

Y lo más destacable y loable es que todo esto nos lo enseñaron sin ningún tipo de moralina, ya que jamás manejaron los conceptos «bueno» y «malo».

Pero, una tarde, los vecinos de nuestro barrio favorito no aparecieron por ningún sitio, y en su lugar estaba un extraterrestre anaranjado llamado Yupi, que nos cayó gordo desde el principio, porque estábamos seguros de que había abducido a Espinete y a sus amigos.

La tele de nuestra infancia estaba salpicada de dibujos animados, que nos hacían más llevadera la merienda y nos entretenían cuando ya estábamos hartos de ver, una y otra vez, a nuestro Ibertren dar vueltas.

Casi todos esos dibujos eran de Hanna-Barbera, la productora americana de dibujos animados más prolífica de la televisión.

Suyas son tiras animadas que todos recordamos, como:

Maguila Gorila, El lagarto Juancho, Leoncio el león y Tristón, La tortuga Dartagnan, El pulpo Manotas, Pepe Pótamo, La hormiga atómica, Los autos locos, El oso Yogui, Don Gato, Scooby Doo… Y su mayor éxito: Los Picapiedra, que fueron sin duda los antepasados directos de Los Simpson.

Pero de todos estos personajes mis favoritos siempre fueron Pixie y Dixie, dos ratoncitos, uno cubano y otro mexicano, que hacían la vida imposible a Jinks, un gato con un marcado acento andaluz.

Era genial ver cómo se perseguían por la casa mientras el fondo dibujado se repetía una y otra vez, con lo cual deducías que el dueño

Libros

Libros Novela romántica

Novela romántica Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela literaria

Novela literaria Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Ficción femenina

Ficción femenina Ocio (juvenil)

Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar

Autoconocimiento y bienestar Historias reales

Historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Activismo

Activismo Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Cómic

Cómic Novela gráfica

Novela gráfica Libros ilustrados

Libros ilustrados Cómic infantil

Cómic infantil Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de autor

Cómic de autor Cómic de humor

Cómic de humor Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómics de influencers

Cómics de influencers Manga

Manga Biografías y memorias

Biografías y memorias Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia True Crime

True Crime Autoayuda

Autoayuda Religión y espiritualidad

Religión y espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Libros de psicología

Libros de psicología Salud de la mujer

Salud de la mujer Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo

Bolsillo Ebooks

Ebooks Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Revista lengua

Revista lengua Blog Recomendaciones

Blog Recomendaciones Clubs de lectura

Clubs de lectura Penguinkids

Penguinkids Tienda: España

Tienda: España