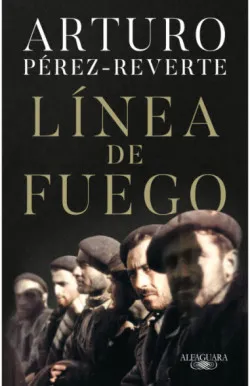

Arturo Pérez-Reverte y la guerra

Con 18 guerras cubiertas como corresponsal y una decena de novelas atravesadas por los más diversos escenarios bélicos, Arturo Pérez-Reverte ha dedicado su obra y su vida a entender la naturaleza humana en las situaciones más extremas. «Así como hay gente que se hace en la abogacía, en el sacerdocio, en el mar, en el periodismo, yo me hice en la guerra», dice. En «Línea de fuego», su más reciente novela, vuelve a ese conflicto en el que no estuvo, pero entre cuyas consecuencias todavía vive: la Guerra Civil española. En este diálogo con su hermano de pluma, el periodista y escritor argentino Jorge Fernández Díaz, recorre los aprendizajes que tantos años de guerra le procuraron para la creación de sus ficciones.

Crédito: Arturo Pérez-Reverte.

Empecemos por despejar dudas: Línea de fuego es una obra maestra. Un impresionante ejemplo de ingeniería literaria; su carpintería debería estudiarse en los talleres de escritura creativa. La novela se arma de tal modo que uno vive y sufre la batalla de una manera casi claustrofóbica —está narrada desde abajo y desde dentro—, y conforma un verdadero laboratorio humano cerrado, que parece transcurrir en otra dimensión, donde se cruzan todos los puntos de vista, con su enorme complejidad, y se utiliza muchísimo el diálogo, de la forma en que Hemingway lo hacía, sobre todo en Adiós a las armas y Por quién doblan las campanas. Son diálogos vivaces, rápidos, sugerentes, reveladores, enigmáticos, sutiles y ayudan a que avance la trama, a la manera de los más excelsos guiones cinematográficos. Es quizá la novela más dialogada de toda la extensa y nutritiva Biblioteca Arturo Pérez-Reverte, y eso no impide ni entorpece una trama trepidante y explosiva. Pero esa conversación intensa y coral de trinchera construye y deconstruye todo un mundo; se traslucen allí posturas ideológicas, sentimentales, existenciales, éticas, y no solo del pasado, sino también del presente. No recuerdo que se haya narrado una batalla inventada con esta amplitud y minuciosidad. La documentación que uno adivina detrás es alucinante; parece como si fuera el producto de un especialista que dedicó toda su carrera a este único tema. Como si el autor hubiera pasado toda su vida estudiando únicamente la Guerra Civil española. Uno esperaría encontrar en su biografía varias aproximaciones a ella: libros previos de historia y de crónicas y testimonios sobre ese conflicto bélico, antes de llegar a su obra cumbre: esta batalla de ficción. Pero resulta que apenas se trata del trabajo de un lector, y que esas lecturas, aunque existieron siempre, fueron ahora cuidadosamente seleccionadas como materiales preciosos, y compiladas en una investigación veloz y efectiva. Se necesita un oficio descomunal para montar una novela histórica de semejante pericia y realismo en solo diez meses. Toda una proeza.

«Siete de las dieciocho guerras que he cubierto fueron guerras civiles, y siempre la guerra civil es muy compleja. He hecho, por ejemplo, guerras civiles en Angola con los dos bandos; en el Líbano la hice con todos los bandos, que son como seis o siete, y allí todo el mundo tiene razones para hacer lo que hace.»

Esa historia de casi setecientas páginas se transforma en un organismo vivo e intenso. Es por fuera una novela política y social, pero envuelve una novela de aventuras y una película bélica de gran acción a la manera de las que se rodaban en los años sesenta. Puede ser leída como dos géneros al mismo tiempo. Dos asuntos que no calzan bien, dos cosas que habitualmente son contradictorias y que aquí funcionan combinadas. Hay quienes dicen que el éxito suele ser esquizofrénico, porque está formado de dos materias antitéticas que sin embargo marchan perfectamente juntas: la política y la épica. Línea de fuego es el ejemplo acabado de ese prodigio. Y las reflexiones sobre la guerra y sobre la ideología, también sobre la naturaleza humana, son sabias y depuradas: «Ni siquiera es heroísmo, camarada Patricia. La misma persona puede luchar como una fiera y media hora después correr despavorida como una liebre. Los héroes no existen. Solo las circunstancias». No sorprende en Arturo su conocimiento profundo acerca de estas crueles contiendas, dada su larga experiencia como corresponsal en «territorio comanche». Pero sí asombra el modo en que alcanzan hondura temas como la ideología, las creencias, las imposturas, los malentendidos, los rencores personales. Un pensador argentino llamado Carlos Altamirano sostiene que cuando los nacionalpopulismos de izquierda o de derecha (herederos de los viejos fascismos) entran en las sociedades las parten en dos, las fragmentan, rompen el sistema de acuerdos centristas porque una parte quiere someter a la otra, y atizan por ese camino los rencores sociales. Y que se produce entonces (Altamirano lo dice textual) una «guerra civil de los espíritus». Eso es lo que flota en el aire del siglo XXI. Y este libro viene a contar lo que significa pasar de la retórica cainita a las armas concretas. Los odios vanos, las estupideces, los dogmas, la miserabilidad, el salvajismo que produce una guerra verdadera que ha comenzado en realidad con una guerra retórica. Esta novela puede ser leída entonces como una severa advertencia universal: cuidado con jugar con fuego, con odios, con cosas que luego se rompen y no tienen remedio. Yo les mostraré el infierno con el que ustedes flirtean, parece susurrarnos su autor de una manera escalofriante.

Arturo Pérez-Reverte es uno de los narradores más importantes de la lengua y, sin duda, el escritor de aventuras más extraordinario que tuvo Iberoamérica. Alguien que estuvo veintiún años en guerras, que es cultor de la novela histórica además de haber sido uno de los grandes reporteros, y que ha escrito más de cuarenta libros de peripecias en los últimos treinta años. Tiene veinte millones de lectores en todo el mundo, ha sido traducido a cuarenta idiomas, muchas de sus novelas han sido llevadas al cine y a la televisión, es miembro de la Real Academia Española y es para mí una especie de hermano mayor.

—Línea de fuego, como dije, es una novela extraordinaria, Arturo. Pensé que nunca ibas a meterte en ese jardín. A pesar de que te habías metido en otras guerras, creí realmente que nunca ibas a llegar a aquella, que es un conflicto armado muy lacerante, muy inquietante, cercano y doloroso. Mis dos abuelos pelearon en esa guerra, y uno de ellos murió allí. Por eso, lo primero que quiero preguntarte es: ¿por qué esa guerra y por qué ahora?

Te recomendamos

—Pues porque como ocurre con todos los políticos que carecen de una base intelectual sólida, y los de España son de ese tipo de políticos, la mayor parte están muy desconectados de la palabra «cultura» y de la palabra «lectura». Se mueven a base de consignas fáciles, de tuits y de frases elementales. El mundo está yendo hacia lugares que no me hacen muy feliz, pero a mi edad para mí ya no es tan importante. Con ese egoísmo de los años, uno empieza a ver las cosas con una especie de serenidad fría, incluso con un cierto interés lúdico (aunque la palabra suene terrible para los hijos) por ver de qué son capaces, a ver hasta dónde llega la estupidez, la vileza, el fanatismo, la incomprensión y el analfabetismo, la soberbia de los políticos y de los que se dejan manipular por ellos. El problema es que ahí se está destituyendo el debate intelectual y las ideas serias, y cuando no hay una base intelectual sólida y no hay un debate político adecuado, se recurre a lugares comunes y a trazos de brocha gorda, y la Guerra Civil es perfecta para ello. Hay buenos y malos. Son buenos los rojos y malos los azules, o al revés. Entonces, en los últimos tiempos han comenzado a arrojarse la Guerra Civil unos a otros, resucitando los fantasmas más siniestros de la guerra como elementos que sustituyen un debate político que no se da. El asunto es que los testigos que la vivieron de verdad no están para contradecir nada, los abuelos y los padres ya han muerto, y entonces el discurso político de la Guerra Civil ha quedado en un terreno ideológico solamente. En manos de generaciones de políticos de treinta o cuarenta años que no conocieron la Guerra Civil en directo ni tienen el conocimiento intelectual ni narrativo ni histórico suficiente. Entonces dije: pues la voy a contar. Porque por la edad que tengo, tuve contacto con los protagonistas y también tengo una biblioteca razonable en la cual hay una buena parte dedicada a la Guerra Civil española, y además porque, como reportero, siete de mis dieciocho guerras profesionales fueron guerras civiles. Pues voy a contar esa guerra civil. No la de las cunetas, no la de las retaguardias, que es muy conocida e indiscutible, sino la del frente, la que se está olvidando, la de los combatientes, la de los chicos de diecisiete años; de los padres de familia, que se vieron envueltos en aquella barbarie y que realmente murieron más allí, en las trincheras, que en las retaguardias. Quise devolver la guerra a las trincheras, contarla desde allí. Este es un punto importante para mí y espero que se entienda: cuando uno la ve desde fuera, desde lejos, con perspectiva histórica, la Guerra Civil está muy clara. Hay un bando republicano legítimo y un bando rebelde ilegítimo. Eso está claro, pero cuando te acercas al frente de batalla, a la zona del combate, solamente ves seres humanos: personas, chicos, padres de familia, gente llevada allí por el vendaval de la guerra, algunos de ellos por ideología, pero la mayor parte forzados, y entonces esa mirada ya no está tan clara. Ya no está limpiamente clara en lo ideológico como en las retaguardias, y yo quería moverme por ahí, decirle al lector: ven conmigo, vamos a ver cómo el abuelo, el bisabuelo, el tío Manolo, cómo ellos vivían en las trincheras, en la zona de fuego. Eso ha sido la guerra, por eso decidí hacer lo que no quería haber hecho.

—Esta novela no trata sobre la dictadura de Franco, que es posterior. No trata acerca de cómo el fascismo estuvo décadas dominando España. Tampoco es una novela política. Se trata básicamente de reconstruir desde abajo cómo los dos bandos, todos con supuestas buenas intenciones, fueron malvados y a la vez heroicos, despiadados y a la vez misericordiosos. Y fueron lúcidos y fueron tontos. De cómo, a un mismo tiempo, a lo largo de un día, cualquiera de ellos pudo haber adoptado estas distintas posiciones. Nos lleva a la trinchera pura y dura, a recordar el frío, el hambre, la muerte, el miedo. Es de un realismo muy fuerte que a mí me ha impactado muchísimo. Y una segunda advertencia para los lectores es que, tanto en España como en la Argentina, aunque con otras características, se juega a la política con muertos. Se crean relatos políticos modernos basándose en tirarse muertos por la cabeza y en utilizar falsas épicas del pasado. Me parece que es una constante del neopopulismo, y vos salís al cruce de esa operación al decir: «Todos éramos esto que ven y no lo que nos venden». No es que se igualen de un modo político, moral, institucional, sino que realmente los dos bandos estaban formados a su vez por múltiples emocionalidades, intereses y facciones. Tanto era así que, por momentos, ambos bandos parecían balcanizados.

—No es una novela sobre la Guerra Civil que pretende explicar la Guerra Civil. Es una novela sobre los que combatieron en la Guerra Civil, los que lucharon en ella, y cuando estás luchando, cuando estás a cincuenta metros del enemigo, las cosas cambian. Ya no se trata tanto de ideas, de honor, de patria, de banderas, sino de sobrevivir. Del cigarrillo, del agua, de seguir vivo bajo el bombardeo, de ayudar al compañero. La crueldad y la generosidad mezcladas, ternura y violencia, todo lo que es el ser humano. Es una novela sobre los seres humanos en la Guerra Civil, porque de la otra se ha escrito mucho. La novela de retaguardias, de las cunetas y las matanzas se ha hecho mucho ya, y además hay novelas muy buenas, pero sobre el frente y el combatiente, desde los dos bandos al mismo tiempo, eso no se había hecho, por eso pensé que yo quizá podía abrir allí una puerta, echar una pequeña luz para dar una visión diferente de la que se ha dado de la Guerra Civil.

Castellets del Segre, un pueblo imaginado, y diez días de Guerra Civil. Crédito: Augusto Ferrer-Dalmau.

—Hablemos de dos experiencias personales que me parece que influyeron, más allá de las lecturas: tu propia familia, o lo que ese conflicto implicó para tu propia familia, y tu experiencia en guerras civiles.

—La Guerra Civil en mi ámbito familiar es un ejemplo de lo que fue esta guerra. Mi familia paterna era una familia de la burguesía mediterránea, bien situada, económicamente acomodada, y sin embargo eran republicanos. Mi abuelo era republicano y se mantuvo fiel a la República. Mi padre estuvo movilizado por los republicanos y mi tío Lorenzo fue voluntario de los republicanos, y eso que eran de una familia no proletaria, de las que teóricamente habrían estado en el otro bando. Al revés, mi suegro, el padre de mi mujer, que era un joven de izquierda, fue movilizado por los nacionales y combatió con los franquistas, el bando que no le hubiera correspondido por sus ideas. La guerra fue eso. Entonces, trazar líneas de buenos y malos es simple visto desde fuera, son buenos y malos según donde estés, pero cuando te acercas al ser humano, la guerra fue complejísima, hubo retaguardias y pequeñas guerras entre los propios republicanos. Por eso he querido llevar al lector esa visión más poliédrica, más real, más confusa de lo que fue realmente la guerra. En cuanto a mi experiencia profesional, siete de las dieciocho guerras que he cubierto fueron guerras civiles, y siempre la guerra civil es muy compleja. He hecho, por ejemplo, guerras civiles en Angola con los dos bandos; en el Líbano la hice con todos los bandos, que son como seis o siete, y allí todo el mundo tiene razones para hacer lo que hace. Desde lejos parece que todo está muy claro, pero, cuando te acercas, palestinos, sirios, cristianos, drusos, menonitas, israelíes, el que salpica tu sangre, el que te da un cigarrillo, el que te enseña la foto de su mujer y sus hijos, todo el mundo tiene razones para hacer lo que hace. Por eso fui al ser humano. Evidentemente, la ideología está de fondo y la realidad está de fondo, pero la idea era «ven, quiero que pases el frío de tu abuelo, que te peguen los tiros, que oigas pasar las balas, que pases hambre, que tengas miedo, que corras asustado, que el mismo día seas por la mañana héroe y por la tarde villano, o al revés. Que seas humano». Porque la novela del ser humano en la Guerra Civil, esa novela sobre los dos bandos al mismo tiempo no se había contado antes, y ese fue mi intento.

«Con perspectiva histórica, la Guerra Civil está muy clara. Hay un bando republicano legítimo y un bando rebelde ilegítimo. Pero cuando te acercas al frente de batalla, sólo ves seres humanos, personas, chicos, padres de familia, gente llevada allí por el vendaval de la guerra, algunos de ellos por ideología, pero la mayor parte forzados. Y yo quería moverme por ahí, decirle al lector: ven conmigo, vamos a ver cómo el abuelo, el bisabuelo, el tío Manolo, cómo ellos vivían en las trincheras, en la zona de fuego.»

—¿Por qué utilizaste tan poco como telón de fondo de tus novelas aquellas guerras que has cubierto como periodista?

—Las utilicé de fondo solamente, porque me parecen guerras sucias, desagradables, y cuando hago una novela, me gusta moverme por lugares que por un año o dos me garanticen lecturas agradables, viajes, imaginación, personajes. Con la Guerra Civil española tengo una memoria directa y no quiero que se pierda, porque ese recuerdo del horror de ambos lados, de la desolación, la muerte, la tristeza, la grisura que yo vi de pequeño y de la que tuve testimonio directo de mi familia no era un mundo agradable para morar durante uno o dos años mientras escribía, pero la realidad española, los políticos, me han obligado a escribir esta novela. Se la debo a ellos. Nunca la hubiera escrito de no ser porque en España la Guerra Civil se ha vuelto lo que se ha vuelto: un caos de acusaciones y de fantasmas desenterrados de mala manera y con mala intención. Es normal que familias que tuvieron sus muertos desaparecidos en las cunetas los busquen, por supuesto, pero de ahí a decir que el rey es heredero de Franco, que los comunistas de entonces están en guerra todavía y que quieren volver, todo ese discurso estúpido, simple, analfabeto que está manejando la política española ahora es tan desagradable, tan embustero, tan falso que dije: diablos, voy a escribir una novela sobre la Guerra Civil. Por lo menos voy a decir cómo la veo yo, cómo me la contaron a mí, cómo la recuerdo desde mi propia experiencia. Allí nace Línea de Fuego.

—Voy a citar dos escritores. Primero, de nuevo Ernest Hemingway, que no quiso contar la parte oscura de los republicanos (que la hubo, como en todos) porque decía que eso era ser funcional a los fascistas, y en segundo término, Manuel Chaves Nogales, que no es muy conocido en América Latina, pero que fue un gran periodista narrativo y un gran escritor que tuvo que irse de España porque querían fusilarlo de un lado y del otro (eso mostraba lo bien que había hecho su trabajo de periodista), y además porque tenía la idea de que quien ganara iba a ser un dictador.

—Lo veía venir. Era un hombre de izquierda, un hombre republicano que estuvo trabajando para la prensa republicana, pero al final estaba tan horrorizado que dijo que le daban tanto miedo los asesinos de Franco como los milicianos analfabetos de su propio bando, y horrorizado de aquella sangría, sabiendo que eso iba a terminar en manos de un dictador, fuese comunista o fascista, se fue de España y murió al poco tiempo en Inglaterra. Escribía de maravilla, y el prólogo a su libro A sangre y fuego debería ser estudiado en los colegios porque es un ejemplo de clarividencia, de ecuanimidad y de honradez política e intelectual. Una honradez que, en ese sentido, Hemingway no tenía. Hemingway era un novelista inmenso y un periodista formidable. Me gusta mucho y le debo mucho a Hemingway, como tú y como tantos escritores, pero en la Guerra Civil española no fue honrado. Él era prorrepublicano y era consciente de que había salvajadas y matanzas en ese bando, pero creía que eso debía ocultarse para no favorecer al bando enemigo. Por eso se peleó con Dos Passos. Hemingway calló cosas que sabía y eso, en un periodista honrado, aunque fuese en aquel momento, no es muy de alabar.

—A mí me gusta mucho que Línea de fuego sea una novela coral, escrita en un presente casi periodístico, de crónica, donde se van contando diez días de un combate imaginario dentro de la gran batalla, la más sangrienta, que fue la del Ebro, y me encanta cuando esos personajes practican la ternura, algo muy difícil de hacer para un escritor épico. Y me fascina cuando hay treguas entre ellos, como en esa escena, para mí antológica, de Eva (2017), la segunda entrega de Falcó (2016), cuando franquistas o fascistas, y republicanos, se unen en una pelea de taberna contra los ingleses. Es un momento hilarante y tierno; de esa ternura viril tan difícil de hacer en la literatura. Y en Línea de fuego me llamó la atención una mujer, Pato Monzón. ¿Por qué decís que la mujer ahí se estaba jugando todo? No solamente esa mujer, sino la mujer en general.

—Hubo mujeres enfermeras en la batalla, pero ninguna combatiendo en la línea de frente, en el Ebro, por parte republicana, pero yo necesitaba mujeres en la novela por varias razones. Una de ellas es que la mujer en esa guerra se jugaba mucho, porque en tres años perdió cien años de progreso y volvió a ser esposa sumisa, madre de familia, sometida a confesores y a normas sociales. Fue una gran pérdida. Mis dos abuelas, que fueron mujeres muy avanzadas y dueñas de su vida, nunca hubieran podido serlo de haber nacido en el primer franquismo, y aparte de eso, la imagen que se tenía de la mujer en la Guerra Civil republicana era la imagen folclórica y falsa de la miliciana. Yo quería mujeres serias, técnicas formadas en escuelas soviéticas y en escuelas de Madrid, mujeres con una ideología sólida, no milicianas de folclore, sino comunistas convencidas y formadas, y de esa manera explicar cómo eran conscientes de que si perdían esa guerra perderían esos cien años de progreso. Hay también ahí una relación de amor como es posible en la guerra, una relación superficial, de conversaciones, de contacto, de miradas, que la guerra no permite que vaya a más, pero yo quería introducir ese factor vagamente sentimental, esa tensión sexual no resuelta de alguna forma, y que quedase en el aire, como tantas cosas quedan en el aire, sin concluir, en la guerra, para que el lector también viviera eso. Que hubiese sentimientos aparte de la lealtad, la amistad, la dignidad, el coraje, la cobardía. Que también estuviera el amor, o por lo menos la sombra del amor.

Crédito: Arturo Pérez-Reverte.

—Me impresiona también la idea de que la guerra haya sido una gran escuela de lucidez para vos. Porque la guerra siempre parece un lugar de brochazo grueso, no de sutilezas. Sin embargo, a vos, que viviste tantas guerras, te han enseñado mucho.

—Yo pasé en la guerra veintiún años. La guerra es un lugar horroroso, pero lo que pasa cuando vas a ella como iba yo, como un periodista, es que te permite mantenerte un poco fuera. Además, te permite marcharte cuando tienes que marcharte, tienes un billete de avión en el bolsillo, una ducha caliente, permaneces en la retaguardia, entonces tienes la cabeza capacitada para darle otros enfoques, la ves un poco más desde fuera. Yo fui a la guerra habiendo leído mucho ya, y seguí leyendo en la guerra, y al leer, relacionas. Ya no es el horror puro, simple y absurdo, sino que estás viendo La Ilíada, La Eneida, Aristóteles, Platón, Dante, Shakespeare, estás viendo todo lo que has leído, y lo que has leído te permite interpretar lo que estás viendo. Entonces, con la libertad física del periodista de poder moverte, no teniendo que estar sometido como un soldado al horror de la disciplina jerárquica y estar atado a una trinchera y, por otra parte, con la formación intelectual que te permite interpretar lo que ves, la guerra es una escuela de lucidez extraordinaria. En una semana de combates en Beirut, o en Angola, o en Mozambique, o en El Salvador, o donde fuera, descubres cosas del ser humano que a lo mejor tardarías años o décadas en conocer de otro modo, porque la guerra hace que al ser humano le salten los controles sociales, los barnices sociales, que se muestre en lo bueno y en lo malo. La crueldad, la violencia, matar, violar, degollar, robar, saquear se manifiestan porque la guerra da impunidad, pero también se manifiesta el ser humano que tiene valores, que tiene nobleza de espíritu. Se manifiestan palabras como generosidad, compasión, lealtad, solidaridad, dignidad. Entonces, un periodista que es capaz por su oficio puede observar y no estar metido hasta el cuello en la trinchera, puede ir y venir y ver al ser humano haciendo eso todo el tiempo, a veces incluso la misma persona el mismo día y en el mismo sitio, y eso es fascinante, porque es un aprendizaje extraordinario. A mí la guerra me dio esa mirada, que no sé si es buena o mala, pero es una mirada que está llena de cosas con las que ahora miro la vida y escribo novelas. Por eso digo que yo me hice en la guerra. Así como hay gente que se hace en la abogacía, en el sacerdocio, en el mar, en el periodismo, yo me hice en la guerra. Me formé allí y eso me dejó hábitos, me dejó fantasmas, me dejó cosas malas y me dejó cosas buenas, y con todas ellas convivo ahora.

—Ese amor por la épica (por el culto al coraje, diría Borges) cruza las líneas profundas de tu literatura, pero se une con la documentación. Y aquí la documentación ha sido exhaustiva. Es impresionante la cantidad de detalles que le dan verosimilitud. De hecho, temo que dentro de cien años tomen este libro como un libro de historia y crean que esta batalla ocurrió a causa de la intensa, detallada, minuciosa verosimilitud que tiene. Realmente parece una crónica periodística. Parece mucho más documentada y vivaz y verdadera que un libro de Antony Beevor. Es realmente un trabajo apabullante.

—Yo siempre recuerdo que es una novela, y un novelista tiene libertad incluso para cambiar la historia. Un novelista es alguien que puede hacer distopías e inventar lo que sea. Por eso escribo novelas y no historia. No hay que pedirle rigor al novelista, sino credibilidad, que es distinto. En mi biblioteca debe de haber unos trescientos o cuatrocientos libros sobre la Guerra Civil, y he utilizado más de la mitad para esta novela, es decir, he tomado datos, anécdotas, testimonios, recuerdos mezclados con mis propios recuerdos y mezclados con las historias que me contaron mis padres, mis abuelos, mis suegros, gente que conocí. Con eso cuento la historia. No me invento nada. Todo lo que hay en la novela es verdad, o pudo serlo, porque está filtrado por la literatura, pero lo que busco es la credibilidad. No hay que olvidar nunca que esto es literatura, esto es una novela, y yo escribo con el privilegio de libertad que me da ser novelista y no historiador.

«Mis dos abuelas, que fueron mujeres muy avanzadas y dueñas de su vida, nunca hubieran podido serlo de haber nacido en el primer franquismo. La mujer en esa guerra se jugaba mucho, porque en tres años perdió cien años de progreso y volvió a ser esposa sumisa, madre de familia, sometida a confesores y a normas sociales.»

—Cuando estabas escribiendo Falcó te compraste su pistola; cuando hacías los Alatriste fuiste coleccionando sables, y ahora, ¿qué adquiriste para familiarizarte con esta novela?

—En una novela de guerra, el armamento es fundamental. Para quien no sabe porque le da realismo, y para quien sabe porque comprende que quien escribe también sabe de qué está hablando. Además, no es lo mismo disparar con un fusil, con un subfusil, con un mortero, con un cañón que con una granada ofensivo-defensiva. La guerra se condiciona por el arma que se utiliza. Hay cosas que yo sabía por mi experiencia personal como reportero, pero otras las ignoraba porque yo había hecho guerras modernas, y en el año 38 todavía había un material que ahora no existiría y que no conocí nunca. Entonces, acudí a amigos coleccionistas con armas antiguas, con fusiles de la época, para que me las prestaran unos días y poder hacerme con ese tipo de armamentos y ver cómo manejarlos, cómo funcionan, cómo suenan, cuánto pesan, porque no es lo mismo correr con un arma que pesa tres kilos y medio, cargado con un cargador que pesa otros dos kilos, que correr con zapatillas de deporte. Familiarizarme con el material fue importante para mí y todo ese período tuve en casa esas armas de coleccionistas, fuera de uso, para sentir lo que sentían mis personajes porque, para mí, una novela es depararme un año o dos de felicidad, leer sobre eso, vivir con eso en la cabeza e ir por ese mundo. Comer, caminar, viajar a los lugares, tomar notas, sumergirme en un mundo que me encanta, donde me lo paso muy bien. Me busco diferentes historias para poder vivir diferentes mundos, para hacer mi vida más rica, para multiplicar mi vida normal por todas las vidas que leo o escribo. Puedo ser como Falcó y romperle un cuadro a Picasso, puedo cruzar el Ebro con los republicanos, puedo irme a cabalgar con el Cid por Castilla o por Aragón, puedo irme con los tercios a Flandes o al Mediterráneo, y eso es maravilloso, es un privilegio. Eso es asegurarme mundos estupendos y a medida que se van agotando, voy buscando nuevos lugares donde ser feliz, porque yo soy un escritor feliz. Eso del sufrimiento, la página en blanco, el dolor creativo, yo no sé lo que es, afortunadamente. Si sufres, cambia de profesión, porque esto no es para sufrir, esto es para ser feliz. Busco felicidad leyendo y escribiendo. Ese es el único secreto.

—Vayamos entonces a tus primeras novelas. El húsar (1986) y El maestro de esgrima (1988) tuvieron un éxito moderado, y aunque El maestro… fue llevada al cine y fue una buena película, vos seguías trabajando de periodista. De repente te interesas por la restauración de pinturas, por la pintura como el origen de un misterio, en la novela La tabla de Flandes (1990). ¿Cómo fue eso?

—Esa fue mi tercera novela, y el éxito llegó con ella. Se publicó en un montón de países, y a partir de ella mi vida cambió porque me dio la posibilidad de vivir de la literatura. Aunque seguí siendo periodista durante mucho tiempo, podía abandonar el periodismo cuando quisiera. Y la pintura siempre estuvo muy presente en mi vida. Mi madre es una pintora muy buena, y en mi casa había muchos cuadros. Me acuerdo siempre de un cuadro que tenía mi abuelo en su despacho, El triunfo de la muerte, de Brueghel, que es una imagen terrible sobre el fin del mundo, donde los esqueletos salen de la tierra para ajustar cuentas con los humanos y se los van llevando, y al fondo hay un paisaje rojo, de incendios, de guerra, de desastre. Es un cuadro estremecedor, pero muy bonito. Yo era un chico curioso, lo miraba y decía: quiero un día viajar al paisaje de ese cuadro. O cuando veía esas madonnas flamencas tan voluptuosas, tan carnales, tan humanas, con esos ojos tan fríos, pensaba qué historia habría detrás. Los cuadros siempre me llevaban a preguntar qué había detrás. Querer meterse en el fondo del cuadro ha sido una constante en mi vida, y por eso hice La tabla de Flandes.

—Allí hay una gran investigación, una gran documentación sobre la pintura flamenca, porque la protagonista es una restauradora, y también aparece por primera vez el ajedrez de manera contundente.

—Mi padre era un gran jugador de ajedrez. Yo soy un jugador más mediocre, no soy lo bastante paciente. Si una jugada me parece brillante o divertida, prefiero perder la partida. Sin embargo, siempre me fascinó, sobre todo porque desde niño, de tanto mirar a mi padre, me di cuenta de que el ajedrez era más que un juego. Para mí, el ajedrez empezó a simbolizar cosas: la vida, la muerte, leyes, el rey que es rey, pero resulta que no tiene poder ninguno, la reina, que es mujer y es la más poderosa del tablero, el peón que se sacrifica.

—Entonces llega el éxito más grande de todos, El club Dumas (1993), a la vez una novela de intriga y una declaración estética: las novelas de aventuras también son importantes. Vos contribuiste mucho, Umberto Eco también, a que la novela de aventura moderna, de enigma, de misterio, popular, noble, avanzara cuando la vanguardia literaria tenía acojonados a los narradores de historias.

—Sí, fue a finales de los años ochenta, principios de los noventa, que la literatura en los suplementos culturales y en las cátedras estaba secuestrada por una literatura que no contaba historias. Las historias eran sospechosas. Ahora esto ya ha cambiado, pero entonces los autores que contaban historias eran despreciados. Había que ser como el Ulises de Joyce, o más para arriba. Todo tenía que ser novela hermética, experimental, y contar historias era automáticamente puesto en el saco de lo deleznable. Yo era lector y a fines de los ochenta estaba releyendo por décima vez Los tres mosqueteros cuando me fui a la guerra del Golfo, me llevé el libro y en los ratos libres pensaba en el libro que iba a escribir, y entonces decidí que fuese una novela que reivindicara la novela a la vieja usanza. Umberto Eco ya había escrito El nombre de la rosa y eso me hizo sentir que había gente inteligente a la que le parecía que la novela tradicional era valiosa. Hizo que no me sintiera solo, que no me sintiera huérfano. En ese momento no se hacía esa literatura. Llegué en el momento adecuado y me beneficié de ese vacío, quizás por eso tuvieron éxito La tabla de Flandes y El club Dumas.

Lectura de Línea de fuego.

—Después, entre otros libros, viene La piel del tambor (1995), donde hay una Iglesia de Sevilla que mata para defenderse de los especuladores. Sé que estuviste estudiando mucho esas iglesias y esas historias.

—Viví en Sevilla bastante tiempo, pues iba allí para documentarme. Es una novela cerrada, de misterio, una historia sombría de claustros, gótica, casi, y es la única novela que se me ha ido de las manos. Fui a Sevilla para documentarme y ese fue mi error, porque la ciudad pudo conmigo. Me enamoré de Sevilla, de las calles, los bares, las tabernas, la música, los lugares, las noches, los jazmines, y la ciudad se fue metiendo en la novela. Entonces, la trama básica de la iglesia quedó como parte de una trama más compleja en la cual entraban elementos de la ciudad. Se sevillanizó la historia, y eso no es malo ni bueno, pero es una novela diferente de la que yo pensaba escribir. Fue la única vez que eso me ha ocurrido, pero bueno, Sevilla es una de las ciudades más hermosas del mundo. Es un ambiente que cautiva, y a mí también me pasó.

—De La carta esférica (2000) solo digamos que es tu búsqueda del tesoro. Uno lee esa novela sabiendo que conocías el oficio bastante bien, porque te habrás documentado, pero también porque tu hija se dedica a la protección de tesoros subacuáticos.

—Mi hija es arqueóloga submarina, sí, y quizás esa novela tenga que ver con su vocación. Me apetecía una novela mediterránea. El Mediterráneo es mi patria. Todos venimos de ahí, del Mediterráneo, de Homero, de la Biblia y el Corán y el Talmud, de Roma y Cartago, de los piratas berberiscos y los turcos. Es mi mar, navego por él, ahí me críe, ahí crecí. De pequeño sacaba ánforas del fondo del mar, y después, cuando fui un poco mayor, bajábamos con equipo de buceo y regalábamos a nuestras novias y a nuestras amigas un trozo de ánfora. Para mí, la arqueología y el buceo y la vida y la juventud están muy vinculadas, y yo tenía en la cabeza esa idea del Mediterráneo, del tesoro, del barco hundido, y como hombre de familia de marinos que soy, como lector de libros del mar, se juntó todo y decidí contar la historia de un marino sin barco al que una mujer misteriosa lo embarca en la búsqueda de un tesoro. Es una historia absolutamente clásica, pero quise hacerla original y desarrollé un montón de estrategias narrativas que me llevaron adonde me llevaron.

—Es notable cómo todo tiene que ver con tu vida, con tu familia, con las costumbres familiares. Es una literatura profundamente íntima y personal.

—¡Pues mira quién lo dice! Pero es que nadie pone lo que no tiene, y un novelista lo tiene o lo roba. Después lo adobas, lo completas, lo rellenas, metes literatura, libros leídos, pero en mi caso, y en el tuyo también, hay una parte que tiene que ver con algo de tu vida. Mis novelas son biográficas, pero están tratadas literariamente, porque en todas ellas hay un recuerdo de infancia, o la mirada que la vida me dejó, o el despojo que la vida me hizo, y eso siempre está ahí, siempre aparece. En las primeras novelas es mucho más evidente la presencia de la infancia y del Mediterráneo. Para mí, el Mediterráneo fue decisivo. Yo estudié latín y griego, y traducía a Homero, y escribía junto a una ventana que daba al mar, y cuando el sol se ponía, por la noche, veía el mar rojo, y era el mismo mar que yo estaba traduciendo, ese mar de color de vino. Todavía hay frases de La Ilíada y de La Eneida y de La Odisea que están en mi cabeza y que utilizo. Estoy muy orgulloso de mi estirpe mediterránea, una estirpe mestiza tan vieja, hecha de tantas sangres, tantas guerras, tantas piraterías, tantas lenguas, tantas culturas, que La carta esférica es mi homenaje a aquel mundo del que vengo.

—También El pintor de batallas (2006) tiene mucho que ver con eso…

—Ese es un libro especial. Es mi única novela autobiográfica, es el balance de una vida, no siempre amable, no siempre dulce. Es mi libro más cruel, más duro, más descarnado, más honrado. Me refiero a que hay poca invención, hay mucha adaptación de hechos reales. Ese libro fue mi terapia, porque yo tenía mis fantasmas, tenía mis recuerdos, mis remordimientos porque hubo cosas de las que no estoy orgulloso, mi álbum de fotos en la cabeza de esos veintiún años que pasé en territorios complejos. Tenía esa mochila que me pesaba un poco, no demasiado, y con ese libro pensé que podía calmar los fantasmas. No calmó muchos, pero al menos fue un intento honrado para conseguirlo.

«La lealtad es la prueba final, porque sin lealtad el hombre está solo de verdad. Recuerdo una vez en Angola, hace ya muchos años, que un mercenario portugués, un tipo muy poco recomendable, tenía que huir de ahí ante una ofensiva enorme del gobierno angoleño, pero dijo: “No, yo me quedo, me quedo con mis pretos porque son los míos”. No era su guerra, pero eran sus pretos. Y se quedó.»

—Antes habías ido a México y descubriste la narcocultura, el narcocorrido, y escribiste La Reina del Sur (2002). ¿Cómo fue eso?

—Estaba en una cantina en México, de esas viejas cantinas con los asientos rotos a cuchilladas, con unos tipos bigotudos siniestros en la barra, una rocola con música vieja, y entonces un tipo que estaba allí bebiendo puso una canción sobre el narcotráfico, un narcocorrido, sobre leyendas de hombres muertos a balazos, y mi instinto de lector me hizo pensar: esto me interesa. Entonces me di cuenta de que el narcocorrido en realidad es la jácara de Quevedo, la jácara de germanía del siglo XVII español, la canción del bandido siciliano llevada a México. Es cantar los hechos del delincuente, cantar los hechos del marginal convertido en leyenda. Eso me sedujo, y me di cuenta de que había un mundo ahí y entonces empecé a oír los corridos, y me fui a Sinaloa, al norte, a la frontera. Como viejo reportero que era, sabía cómo entrarle a la gente, cómo conseguir que la gente confiase en mí, y resultó que la mujer de un narco importante, que era maestra en un colegio, era lectora de mis novelas, entonces me recibió, hizo una fiesta en su casa y me presentó a un montón de narcos bien machistas, bigotudos. Era otro narco, muy distinto al de ahora, porque todavía había reglas. Con ellos me fui de copas a bares de mala muerte, a restoranes caros, y me contaron sus cosas, y confiaron en mí. A veces invitaba yo, y esas noches la tarjeta Visa saltaba hecha confeti porque se gastaban fortunas. Una noche les dije: «Pinches cabrones, gastan en una noche lo que yo no gano en un mes». «Pues ganas muy poco, güey», me dijeron, «deberías cambiar de profesión». Con ellos hice La Reina del Sur, y cuando la presenté en Sinaloa, en Culiacán, estaban todos los bigotudos ahí sentados, con sus mujeres con pantalones leopardo, y sus guardaespaldas, y fue bien acogida. Yo amé mucho a México, casi tanto como a la Argentina, lo que pasa que mi México es el México violento y tierno del norte, de esos narcos que eran amigos míos, y eso ya ha cambiado. Se ha vuelto más duro, más sucio, más cruel. Antes a los niños se los respetaba, a las mujeres no las tocaban. Ahora los matan, los degüellan. Digamos que ese México al que yo iba antes con tanta alegría se ha vuelto sombrío, y ya no me apetece tanto, pero La Reina del Sur es una novela que me ha dado muchas satisfacciones, quizá sea la novela en que más feliz he sido trabajando.

—Muchas veces me dijiste a lo largo de estos años que querías quedarte en tu biblioteca y leer solo libros históricos, que ya no querías siquiera leer novelas, salvo las de algunos amigos. Y que la historia para vos era un analgésico para soportar el mundo. El asedio (2010) es un libro monumental, el propio Alatriste, que es un solo libro en varias entregas, es otra obra gigantesca, y sin embargo después empiezan a adelgazar de nuevo tus libros. ¿Por qué?

—Hay novelistas que repiten una forma todo el tiempo y les va bien y están contentos con ello, pero yo sigo vivo y, para mí, cada novela sigue siendo un desafío nuevo, entonces, después de haber hecho novelas largas, complejas, como El tango de la Guardia Vieja (2012), como Hombres buenos (2015), me empezó a atraer mucho el formato corto, breve, seco. Yo empecé escribiendo novelas así, después me fui complejizando, y ahora vuelvo a ese tipo de relato más corto, más escueto, más económico en lo narrativo, pero vuelvo con la experiencia de los treinta años que llevo como novelista. Por eso ahí está Falcó, está Eva, está Los perros duros no bailan (2018), que es una novela policíaca de perros que me ha salido en un mes. Es la búsqueda que encara un perro negro, viejo luchador de pelea de perros, con cicatrices en la piel y en la memoria, para encontrar a dos amigos suyos que han desaparecido. Y en esa búsqueda aparecen perros narcotraficantes, perros policías, perros neonazis, perras feministas, una perra argentina, Margot la porteña. Es una fábula. Es el mundo de los humanos llevado al mundo de los perros, pero los perros no son políticamente correctos y eso me ha llevado a situaciones dramáticas y divertidas.

—No es para Disney.

—No, no es para Disney. Es un policial clásico, canónico, pero con perros en vez de humanos. Los humanos se ven siempre desde abajo y siempre lejanos, distantes, y por supuesto es una novela de lealtades, porque si hay algo que yo admiro en el mundo es la lealtad y el valor. Es lo que me ha quedado como restos del naufragio, y con eso me he construido la balsa para flotar. Los perros tienen valor y tienen lealtad, virtudes que yo quisiera ver en los humanos, por eso he dicho muchas veces que ojalá tuviesen los humanos las virtudes de los buenos perros y he dicho también alguna vez que he visto morir a muchos seres humanos, algunos eran pérdidas para la humanidad y otros eran alivios para la humanidad, pero cuando muere un buen perro, el mundo se vuelve un poco más oscuro y más triste. Yo no soy blando, no soy de lágrima fácil. De hecho, cuando murió mi padre no lloré, aunque lo quería muchísimo, y no porque sea muy machote. No lloré porque no me salían lágrimas, porque mis sentimientos, quizás por la vida que llevé, han sido amortiguados en cuanto a su expresión, pero he sacrificado a cuatro de mis perros ya, y con todos lloré. Los perros saben cuando eso ocurre, y a todos les puse la cara cerca para que miraran y se llevaran mi cara adonde fueran. Con todos, la veterinaria me ha dicho: «Nunca imaginé que tú pudieras llorar». Mi amor por los perros es tal que esta novela es un homenaje a todos ellos. Está dedicada a los perros que tengo y que tuve. Y a la amistad.

«En Sinaloa, la mujer de un narco importante, maestra en un colegio, era lectora de mis novelas. Ella me presentó a un montón de narcos. Con ellos me fui a bares de mala muerte, a restoranes caros, y me contaron sus cosas, y confiaron en mí. A veces invitaba yo, y esas noches la tarjeta Visa saltaba hecha confeti porque se gastaban fortunas. Una noche les dije: "Pinches cabrones, gastan en una noche lo que yo no gano en un mes”. “Pues ganas muy poco, güey”, me dijeron, “deberías cambiar de profesión”. Con ellos hice La Reina del Sur.»

—Perros, y amistad, y sables, y libros. Una historia de España (2019), otro gran éxito, fue producto de meter entre tus artículos periodísticos artículos de historia, que muchos lectores tuyos fueron leyendo por entregas. Voy a confesar algo: hubo un momento en que supe que ibas a dar la historia entera y abandoné los artículos, porque quería leerla de una sentada en un libro, y cuando lo hice encontré una crónica espectacular contada de manera irreverente y muy instructiva. ¿Cómo fue ese proceso?

—Yo soy un gran lector de historia. Casi dos tercios de mi biblioteca son libros de historia, posiblemente. De unos treinta mil libros, casi dos mil son libros de historia, desde historia antigua hasta historia contemporánea, y como español hay allí un montón de cosas que se cruzan, porque la historia de España es una historia fascinante en lo bueno y en lo malo. Es una historia llena de luces y de sombras, de oscuridades y de claridades, de hazañas y de vilezas, de incapacidades y de gloria. España es un país tan de blanco y negro que aquí o se hablaba de la historia de España como algo maravilloso, ariete de la cristiandad, espada de Occidente, evangelizadora del mundo, o bien de España como un lugar ruin, de dictadores, de curas, de gobiernos de inquisición, destructora de imperios y de civilizaciones. Entonces pensé: voy a hacer unos artículos contando mi visión de la historia de España, con humor, con mala leche, con rigor también, pero de un modo muy informal, desde los primeros pobladores hasta ahora, y empecé a escribirlos como un juego, en plan divertido, en plan de pasarlo bien. Cada domingo hacía un capítulo, y me di cuenta de que los lectores los agradecían mucho. Los iban guardando, los iban recopilando, los encuadernaban durante los dos o tres años que duró la salida de esos artículos, y dije: pues, diablo, voy a hacer un libro, y para mi sorpresa, el libro funcionó muy bien. Es una visión que no pretende ser de historiador, por supuesto. Es una visión subjetiva. Soy una persona que ha viajado, que ha leído historia, y cuento la historia de esa manera. ¿Para qué? Para que, si les interesa, lean libros de historia serios y se documenten. Digamos que es un aperitivo para abrir las ganas.

—Y entonces llegamos de regreso a estos últimos años y a Sidi (2019), una precuela del Cid Campeador.

—Pues a mí no me interesaba el Cid famoso, el Cid que es leyenda. Yo quería saber cómo un hombre consigue la lealtad de otros veinte o treinta tipos duros, crueles, medievales, que se buscan la vida en un mundo brutal y hostil. Cómo ese hombre ejerce el mando, cómo hace para que lo sigan en la vida y en la muerte, cómo la astucia, la inteligencia, la honradez, la lealtad y el valor pueden crear liderazgo. La leyenda no me interesaba, me interesaba el nacimiento de ese líder, y por eso decidí escribir sobre el Cid cuando empieza, cuando no es más que un mercenario con un pequeño grupo de hombres que se venden al mejor postor, como realmente ocurrió, y cómo poco a poco va generando esas lealtades. A mí la vida me ha quitado muchas palabras y otras me las ha reforzado, y la palabra «lealtad» me la ha reforzado. Yo creo que por el tipo de hombre que soy, y que también eres tú porque nos conocemos, la palabra que buscamos es «lealtad». Lo que más me enternece, lo que más fuerza me da frente al dolor, al desastre, a la incertidumbre, a los lugares oscuros de la vida es la lealtad de gente noble, y a lo mejor esa gente puede ser poco recomendable. Pueden ser asesinos, delincuentes, marginales, pero la lealtad es fundamental. La lealtad es la prueba final, porque sin lealtad el hombre está solo de verdad. Recuerdo una vez en Angola, hace ya muchos años, que un mercenario portugués, un tipo muy poco recomendable, tenía que huir de ahí ante una ofensiva enorme del gobierno angoleño, pero dijo: «No, yo me quedo, me quedo con mis pretos porque son los míos». No era su guerra, pero eran sus pretos. Y se quedó. Esa es una virtud que a mí realmente me conmueve. Yo soy un tipo más bien duro, no soy fácil de conmover, pero eso me toca las fibras sensibles, y Sidi es eso, un tratado sobre la lealtad y sobre el liderazgo. Un tratado sobre el liderazgo que a la vez es un western.

—Parece La venganza de Ulzana, de Robert Aldrich, o Centauros del desierto, de John Ford.

—Es una novela fordiana, sí. Hay algo de eso porque lo que me animó a escribirla fue pensar que los americanos hicieron una épica de su western, pero nosotros también tuvimos nuestra frontera, que es la frontera del Duero: al norte, cristianos; al sur, musulmanes, y en medio, una zona intermedia. Esa gente sí se arriesgaba. No tenían nada y había que defenderse como podían. Era exactamente igual que en el oeste. Ese fue nuestro Far West, entonces dije: por qué no, voy a ver si puedo escribir el western español, esa novela de frontera que no se había escrito nunca tampoco. Además, yo escribo de esa forma imprecisa, donde no hay ni buenos ni malos, donde hoy el musulmán es amigo y mañana es enemigo, o al revés, donde el cristiano siempre es aliado, donde el ser humano está sometido a sus pasiones y a sus crueldades, a sus impulsos violentos y a sus impulsos de nobleza y camaradería. Jugar con todas esas ambigüedades es una zona peligrosa que me apetece mucho, y ahí es donde nació Sidi. Realmente estoy muy orgulloso de esa novela, porque conté lo que quería. No sé si es bueno o malo, pero es lo que he querido hacer. No me he vendido a lo fácil. Hay una especie de lealtad contigo mismo al hacer lo que quieres hacer, y Sidi y Línea de fuego me han dejado por ello una sensación de serenidad, de confirmación de que he sido un buen escritor, de que he cumplido, de que he hecho bien mi trabajo.

Libros

Libros Novela romántica

Novela romántica Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela literaria

Novela literaria Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Ficción femenina

Ficción femenina Cómic

Cómic Novela gráfica

Novela gráfica Libros ilustrados

Libros ilustrados Cómic infantil

Cómic infantil Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de autor

Cómic de autor Cómic de humor

Cómic de humor Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómics de influencers

Cómics de influencers Manga

Manga Autoayuda

Autoayuda Espiritualidad

Espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años

De 0 a 3 años A partir de 4 años

A partir de 4 años A partir de 7 años

A partir de 7 años A partir de 9 años

A partir de 9 años Ocio (juvenil)

Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar

Autoconocimiento y bienestar Historias reales

Historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Activismo

Activismo Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Biografías y memorias

Biografías y memorias Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Blog Recomendaciones

Blog Recomendaciones Clubs de lectura

Clubs de lectura Tienda: España

Tienda: España