Cinco libros que todo cinéfilo que se precie debe leer

Obviando la crítica de cine, su manifestación más natural, la alianza entre la literatura y el séptimo arte ha sido tan pródiga como simbiótica. En el ecuador del Festival de Cine de San Sebastián, recuperamos cinco lecturas que abordan la creación, la memoria y el fulgor que le son propios.

Crédito: Getty Images.

Hay veces que el árbol no deja ver el bosque. Si de cine hablamos, hace tiempo que incluso su epicentro más sesudo (léase los festivales) se ha revelado incapaz de digerir el torbellino mediático que se arremolina en torno a la alfombra roja en detrimento de la cobertura de las que son su razón de ser: los largometrajes, a las que preceden las ideas y el oficio. Obviamente, a estas alturas de la película, la asimilación del paupérrimo patrón cognitivo fomentado por el uso y abuso de Internet, en especial las redes sociales (siguiente, siguiente, siguiente) nos lleva a preferir la imagen al discurso, la anécdota a la reflexión, el dato al contexto, lo superficial a lo profundo, los vestidos a las películas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

6 libros magnéticos para la vuelta a la rutina que te engancharán más que Netflix

Cierto es que los vestidos siempre han tenido una gran relevancia en el cine, especialmente en sus orígenes y durante la llamada época dorada de Hollywood, y constituyeron una pieza imprescindible de la fábrica de sueños que consoló a millones de ciudadanos estadounidenses tras la Gran Depresión. Pero cabe preguntarse si, medio siglo después del nacimiento de la Nouvelle Vague, el free-cinema y el cine más político, de Costa-Gavras a Peter Watkins o Ken Loach, el envoltorio no habrá herido de muerte al cine, y si podemos hacer algo para reanimarlo.

Lo que sí sabemos es que la acción es hija de la reflexión. Con esto en mente, seleccionamos cinco lecturas de lo más alentadoras para calentar motores y abonar el terreno de la primera.

Las ideas hay que captarlas al vuelo: no son pocos los escritores que afirman llevar siempre consigo libreta y bolígrafo o levantarse de la cama en mitad de la noche para, eureka, dejar anotada esa espléndida, difusa e inoportuna ocurrencia antes de que se les escurra entre los dedos. Cuando David Lynch visitó Madrid en 2014 para compartir con el mundo las virtudes de la meditación trascendental (que según afirmó fue clave para desarmar el bloqueo creativo que le invadió durante los cuatro años que tardó en gestarse su opera prima, Cabeza borradora) se refirió a ellas como peces en el mar: «Hay que sentarse, lanzar el cebo y esperar. En algún momento pescarás alguna». Lynch destripa el curioso método que ha dado luz a obras maestras como Mulholland Drive o Terciopelo azul en Atrapa el pez dorado, una disertación en la que el pez es la idea y el cebo es el deseo de crear. No es de extrañar que un cineasta que ha construido su fecundo imaginario a partir de un críptico simbolismo recurra a una alegoría para explicarse, alegoría por una vez directa y sencilla que señala a la meditación como la clave para alumbrar la chispa que lo enciende todo. Veinte minutos, dos veces al día: he ahí el borrón y cuenta nueva de la negatividad, la gimnasia de la mente que ha construido, con un lustre único en su especie, un andamiaje firme para un universo etéreo que conjuga lo explícito con lo implícito, lo literal con lo simbólico, el sueño con la vigilia, lo real con lo aparente, el amor con el sexo, la pureza con el vicio, la candidez con la perversión. En un discurso salpicado de anécdotas sobre aspectos técnicos y humanos de su experiencia como cineasta y las perlas que la acompañan (por ejemplo, sus cortas pero intensas vivencias con Fellini o Stanley Kubrick), amén de reflexiones sobre la industria del cine, la religión, las drogas o el dinero, el cineasta señala a la intuición como la brújula que transforma las ideas abstractas en imágenes. Una inmersión profunda en los insondables misterios del cerebro que ha dado luz a la que es quizá la carrera más hipnótica, deslumbrante y arrebatadora de la historia del cine. Mind-blowing como él solo.

Atrapa el pez dorado

David Lynch

***NUEVA EDICIÓN AMPLIADA***

«Me inspiró y me hizo entender que hasta un genio como Lynch necesita la meditación para mantenerse feliz y seguir creando.»

Rosalía

«Una delicia inesperada […] Abre l...

Opción de compra

Dichosos esos tiempos en los que dirigir una película al año era lo normal (Buñuel nos dejó un legado de treinta y tres películas y cuarenta y dos guiones propios). Y dichosos Francia y México, los países que acogieron a Luis Buñuel, el cineasta español más reverenciado dentro y fuera de nuestras fronteras, para que siguiera con su trabajo como cineasta cuando la mano negra de la dictadura franquista abortó la más mínima posibilidad de que el cineasta, por críptico que tantas veces fuese, dirigiera una película en España sin acabar preso (o quizá peor): la excepción, en 1961, de Viridiana (que burló la censura y, tras hacerse con la Palma de Oro en Cannes, cosechó un éxito internacional que llevó a la iglesia española a echarse las manos a la cabeza) le dejaba en un lugar demasiado insidioso como para volver a pasar desapercibido. De esa vida en el exilio nació su estrecha relación con el guionista Jean-Claude Carrière (colaborador de cineastas tan políticos como Costa-Gavras, Volker Schlöndorff o Luis García Berlanga), que se prolongó durante casi veinte años y dio lugar a algunos de los títulos más celebrados del cineasta español: Belle de jour, La Vía Láctea, El discreto encanto de la burguesía, El fantasma de la libertad, Diario de una camarera y Ese oscuro objeto del deseo. Genio llama a genio también por cauces que se salen de lo profesional: deslumbrado por la agudeza con la que Buñuel transformaba sus escritos en lenguaje cinematográfico, y de acuerdo con su propia pasión narrativa y su apego por las vivencias propias y ajenas, quiso Carrière plasmar por escrito el contenido de las conversaciones en las que el turolense se abandonaba a sus recuerdos como en un diván con la atenta escucha de su colega. Esas notas serían la base sobre la que el propio Buñuel escribiría Mi último suspiro, un libro de memorias que es ante todo la crónica de una amistad y que da buena cuenta de la elocuencia quien en su día participara en animadas y apasionadas tertulias en cafés literarios durante sus estudios universitarios en Madrid. Elocuencia que se plasma negro sobre blanco en un libro costumbrista, evocador y con la dosis justa de socarronería.

Mi último suspiro

Luis Buñuel

Un libro de memorias canónico, fruto de dieciocho años de trabajo y de la amistad entre el genial cineasta y Jean-Claude Carrière.

Opción de compra

Pasó y no pasó: la literatura iba a ser aniquilada por la radio; la radio, por la televisión; la televisión; por el cine; el cine, por Internet y, si escuchamos a los agoreros, también por el streaming más pronto que tarde. Y entre medias, el único vaticinio que acabó por cumplirse: que el cine sonoro iba a acabar con el cine mudo. Acabó la práctica, pero no la gloria: en unos tiempos en los que los avances técnicos permiten ejecutar todo tipo de virguerías y multiplican las posibilidades, películas como El acorazado Potemkin, Amanecer y la pródiga cantera del pictórico cine expresionista alemán continúan encabezando año tras año la lista de mejores títulos de la historia. En Escenas del cine mudo, Julio Llamazares encapsula la magia especial que le es propia en una metáfora a partir de la cual convierte un puñado de imágenes en la materia prima con la que escarba en lo autobiográfico y, sobre todo, en lo que no lo es, preconizando la autoficción más de una década antes de que se acuñara el término y, por descontado, de que se convirtiera en el género literario de la contemporaneidad. Cual magdalenas de Proust, las imágenes despiden los olores y colores de esa infancia ficticia que el autor ha querido expresar como propia en una novela en la que la intertextualidad nos es más que un pretexto para dejar volar la imaginación. Cabe resaltar el pueblo que Llamazares ha elegido para ubicar su historia, trasunto de la hoy desaparecida aldea leonesa de Vegamián en la que creció el autor, enésima muestra de que, de la misma forma en que los hechos se convierten en historia al ser contados, el paso del tiempo es lo único que separa lo real de lo imaginario.

Escenas de cine mudo

Julio Llamazares

Julio Llamazares reconstruye la película de una época que fue el preludio de su vida.

Opción de compra

Mucho antes de que Boyero diera cuenta y parte de cada una de las reacciones psicosomáticas que el cine posterior a la Transición desencadena en su maltratada fisiología, Ángel Fernández-Santos, elevaba ese noble y sacrificado oficio que es la crítica cinematográfica en las publicaciones Nuestro Cine, Diario 16 y, desde 1982 hasta su muerte, en el diario El País, deslumbrando tanto al lector cinéfilo como al neófito y al ajeno al cien por cien a lo que se cocía en materia de cine con la combinación perfecta entre el conocimiento y la pasión, la perspicacia y la pericia literaria, la información y la sugestión. Con formación en Filosofía y letras y exmilitante del partido socialista, que abandonó cuando este se declaró no marxista, Fernández-Santos cimentó el camino que llevó a los españoles a entender la crítica de cine como un fin en sí mismo, una entidad independiente de la materia prima que la alumbra, una creación para el deleite de los sentidos a la misma altura que cualquier otro género literario en cuyo legado la subjetividad es siempre implícita y ambigua, como sucede con todo crítico merecedor de ese nombre. En La mirada encendida: escritos sobre cine, Carlos Heredero, compañero de profesión e historiador de cine, asume la encomiable tarea de recopilar con exhaustividad y método el legado de los casi cuarenta años en activo de este pionero del género en nuestro país. El resultado: más de seiscientas páginas de críticas de películas, reflexiones y perfiles de directores y actores. Una lectura más que recomendable para los amantes del séptimo arte y la reflexión en todas sus formas, e imprescindible para cualquier plumilla interesado en seguir los mismos derroteros.

La mirada encendida

Ángel Fernández-Santos

Un imprescindible recorrido por el séptimo arte, su grandeza y su magia, de la mano de uno de sus mejores conocedores e intérpretes.

Opción de compra

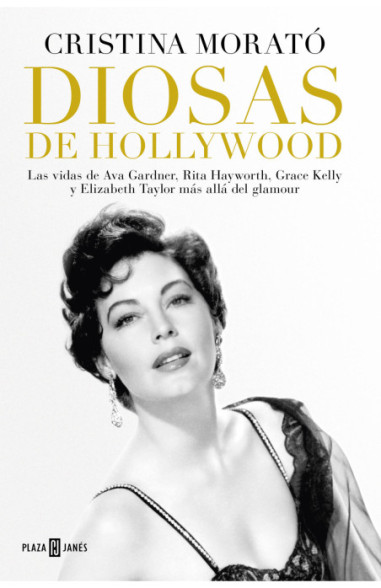

Theda Bara, Cara Bow, Louise Brooks, Marlene Dietrich, Lauren Bacall… El cine no sería cine sin sus grandes divas, esas cápsulas de dopamina y glamour que, envueltas en estolas de piel, diamantes y vestidos de lentejuelas, protagonizaron sueños húmedos y maniobras de evasión definiendo lo aspiracional mucho antes de que el marketing se convirtiera en una disciplina académica. Diosas de Hollywood coge la parte por el todo y transporta al lector a la época dorada de Hollywood sumergiéndose en los episodios más notorios de las biografías de Ava Gardner («el animal más bello del mundo»), la voluptuosa Rita Hayworth, la aristocrática Grace Kelly y Elizabeth Taylor, la estrella con ojos de gata sobre la que Richard Burton llegó a declarar: «Ella es la única mujer que me pone cachondo». La obra recoge al detalle su fulgor y sus romances, pero también anécdotas más íntimas y episodios vulnerables (divorcios, adicciones, malos tratos y desengaños) que tratan de revelar a las personas que fueron y lo que sufrieron. Una poderosa inyección de humanidad frente a la abstracción.

Diosas de Hollywood

Cristina Morató

Las actrices de la época dorada del cine toman el relevo a las Divas Rebeldes y Reinas Malditas de Cristina Morató.

Libros

Libros Novela romántica

Novela romántica Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela literaria

Novela literaria Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Ficción femenina

Ficción femenina Cómic

Cómic Novela gráfica

Novela gráfica Libros ilustrados

Libros ilustrados Cómic infantil

Cómic infantil Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de autor

Cómic de autor Cómic de humor

Cómic de humor Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómics de influencers

Cómics de influencers Manga

Manga Autoayuda

Autoayuda Espiritualidad

Espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años

De 0 a 3 años A partir de 4 años

A partir de 4 años A partir de 7 años

A partir de 7 años A partir de 9 años

A partir de 9 años Ocio (juvenil)

Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar

Autoconocimiento y bienestar Historias reales

Historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Activismo

Activismo Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Biografías y memorias

Biografías y memorias Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Blog Recomendaciones

Blog Recomendaciones Clubs de lectura

Clubs de lectura Tienda: España

Tienda: España