Los otros Saramago

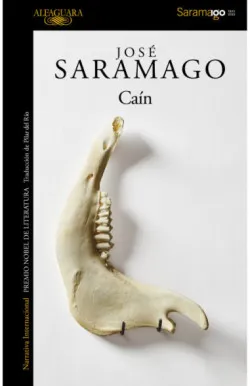

Cuando José Luís Peixoto ganó el Premio Saramago tenía veintiséis años y el mismo Saramago, setenta y cinco. La vida de los dos estaba por cambiar: poco después, llegaría el Nobel. A partir de entonces, ambos forjaron una amistad cada vez más cercana. En vísperas de los homenajes por el centenario de su nacimiento el año que viene, Alfaguara recupera «La viuda», el debut literario de Saramago que en 1947 se publicó con el título «Terra do pecado», inédita hasta ahora en castellano. Y el propio Peixoto no solo recuerda al Saramago que quedó en la memoria de todos, sino que se aventura a visitar a los otros Saramago que viven en aquellos primeros libros de juventud.

José Saramago, año 2004. Crédito: Getty Images.

La primera vez que estuve con José Saramago en persona fue el 19 de abril de 1997. No recuerdo la fecha de memoria, la tengo escrita en la dedicatoria que le pedí en un ejemplar de la novela Memorial del convento. Aun así, guardo muchas imágenes en el recuerdo: estábamos en una biblioteca de Coimbra, me acuerdo de estar en la cola de los autógrafos, del momento en que me preguntó el nombre y, después, del anticlímax cuando, ya lejos, abrí la página de la dedicatoria y vi que había entendido mal mi apellido. Así que tengo una novela dedicada a José Luís Pacheco «con la simpatía de José Saramago».

Hoy, aquel malentendido me resulta divertido. Sobre todo porque, en la siguiente ocasión en que estuve con él, el 8 de octubre de 2001, nos abrazamos. Aunque esa fecha está escrita en muchos sitios, no necesito consultar papeles para recordarla, conservo muchas imágenes de esa ocasión en la memoria, creo que nunca se borrarán. Ese fue el día en que mi primera novela recibió el Premio Literario José Saramago. Por muchas razones, ese día cambió mi vida.

Entre esos dos momentos, en los últimos meses de 1998, Saramago recibió el primero concedido nunca a un autor de lengua portuguesa e, increíblemente, más de veinte años después, el único hasta ahora. También, por muchas razones, ese premio cambió su vida.

Yo acababa de cumplir veintiséis años cuando recibí el premio literario con el nombre de Saramago, es comprensible que un premio así, para todos los países de habla portuguesa, cambie el destino de un joven autor. Pero José Saramago tenía setenta y ocho cuando recibió la medalla del Nobel en Estocolmo. ¿Cómo entender que, con esa edad, su vida estuviese todavía disponible para grandes cambios? Pues lo estaba. A los setenta y ocho años, José Saramago estaba absolutamente activo, viviendo al máximo.

Esa es una de las claves para entender su biografía. Una cronología como la suya es bastante rara. En 1980 publicó Levantado del suelo, la novela que suele considerarse el inicio de su estilo, la voz que sacudiría la literatura escrita en portugués. Le faltaban pocos meses para cumplir cincuenta y ocho. En menos de dos décadas alcanzaría el Premio Nobel e, incluso después, siguió publicando con gran regularidad y se impuso una intensa agenda literaria y cívica.

A partir de 2001, lo que más me impresionó fue la energía y el entusiasmo con que afrontaba todo lo que tenía que hacer. Le acompañé en muchos encuentros con lectores, dentro y fuera del país, a menudo debatí con él sobre literatura, en público y en privado, y siempre reconocí en él un espíritu del que yo, con menos de cincuenta años, a menudo carecía. La fuerza de sus convicciones era una fuente inagotable. La última vez que estuvimos juntos, lo encontré muy frágil; la salud lo estaba abandonando. Le di la mano y le dije que todavía quedaba mucha obra por hacer, que volveríamos a encontrarnos muchas veces. No soy capaz de describir completamente su cara en aquel momento, pero aún puedo ver claramente la sonrisa que fue a buscar en lo más profundo de su ser, una sonrisa infantil en un rostro envejecido.

En 2017, cuando empecé a escribir la novela que he titulado Autobiografía y que tiene a Saramago como personaje central, me dediqué a leer en profundidad lo que me faltaba por leer, así como todos los textos históricos y biográficos que encontré sobre mi amigo. Fue entonces cuando descubrí a otro José Saramago. Me di cuenta de que, por haberlo conocido en ese periodo de su vida y, también, porque su obra se había desarrollado ya a una edad avanzada, solo tenía la idea de un Saramago de sesenta, setenta, ochenta años. Incluso creo que ese es el retrato que está más inscrito con más fuerza en el imaginario colectivo. Pero nadie llega a una edad sin pasar por las anteriores.

El uno y el otro

A pesar de que haya muchas descripciones de su infancia y juventud en las páginas de Las pequeñas memorias o en Cuadernos de Lanzarote, por ejemplo, no nos resulta fácil retener con la misma intensidad la imagen de aquel niño asustado, descrita con palabras, comparada con la imagen que conservamos de aquel hombre rotundo con gafas, al que veíamos tantas veces defendiendo ideas con las que estábamos de acuerdo o en desacuerdo. Es aún más difícil imaginar al José Saramago de treinta o cuarenta años, intentando escribir novelas y fracasando, padre de familia, funcionario público y, más tarde, trabajador de una editorial, traductor discreto, sobrio militante del partido comunista desde 1969, un hombre corriente y humilde. Con todo, esa persona es fundamental para entender toda su carrera.

«Hay que elegir. ¿Memoria o novela? ¿Confesión o ficción? (...) Soy un hombre sencillo, vacilante y miserable, mortificado por la vida y la cobardía. No hay nada en mí que haga grandes a los hombres». Son palabras extraídas de los cuadernos de José Saramago de principios de la década de los cincuenta, donde también dejó escrito: «¿Para qué escribo? ¡¿Escritor?! Sólo para la ironía. Me falta todo para ser escritor. (...) Escribo mal, lo sé, tengo un vocabulario de portero».

Es extraordinario cómo estos fragmentos divergen de la confianza que encontramos más tarde en el escritor de setenta u ochenta años. El contraste es tan marcado que casi parece que no son la misma persona. Durante ese periodo, cuando tenía alrededor de treinta años, José Saramago hizo varios intentos de escritura, novelas que dejó incompletas, como La miel y la hiel, de 141 páginas, o Los emparedados, de 61 páginas, entre otras. Es increíble comparar el registro de esa época con las descripciones que hace de la escritura en las últimas décadas de su vida, cuando menciona el hábito infalible de escribir dos páginas al día. Sin angustia ni excentricidades, dos páginas exactas al día, ni más ni menos, como una máquina.

Hay que hacer el esfuerzo de imaginar a José Saramago con treinta años, humilde y vulnerable. Esa imagen no lo hace inferior, al contrario. Este punto de su trayectoria lo humaniza enormemente y demuestra de dónde procedía. Tiempo antes, en 1947, José Saramago había publicado su primera novela, Tierra de pecado, que quedaría como una isla en su bibliografía. Tenía entonces veinticinco años y «todos los sueños del mundo», citando a Pessoa, que lo visitaría mucho más tarde en El año de la muerte de Ricardo Reis. Sin embargo, solo un año después de esa primera publicación, en 1948, murió su abuelo Jerónimo, el mismo al que Saramago se referiría en diciembre de 1998 en su discurso del Nobel, calificándolo como «el hombre más sabio que he conocido en mi vida» y uniendo así dos puntos dispares de la larga historia que vivió.

Ahora que celebraremos su centenario, tenemos todo este tiempo para reflexionar. Parece una vida habitada por varias personas porque es un tiempo pleno, humano, con altibajos, con desahogo. El niño que corría por las calles de la aldea de Azinhaga, que vivió en casas compartidas con otras familias en Lisboa, fue también el que dudó, el que pasó por pruebas, el que vivió intensamente el 25 de abril, el que se dedicó al trabajo de las palabras, el que pronunció discursos ante multitudes, el que amó y fue amado, el que dio voz a la conciencia colectiva de un pueblo. Celebrémoslo en su totalidad.

OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:

Libros

Libros Novela romántica

Novela romántica Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela literaria

Novela literaria Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Ficción femenina

Ficción femenina Cómic

Cómic Novela gráfica

Novela gráfica Libros ilustrados

Libros ilustrados Cómic infantil

Cómic infantil Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de autor

Cómic de autor Cómic de humor

Cómic de humor Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómics de influencers

Cómics de influencers Manga

Manga Autoayuda

Autoayuda Espiritualidad

Espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años

De 0 a 3 años A partir de 4 años

A partir de 4 años A partir de 7 años

A partir de 7 años A partir de 9 años

A partir de 9 años Ocio (juvenil)

Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar

Autoconocimiento y bienestar Historias reales

Historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Activismo

Activismo Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Biografías y memorias

Biografías y memorias Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Blog Recomendaciones

Blog Recomendaciones Clubs de lectura

Clubs de lectura Tienda: España

Tienda: España