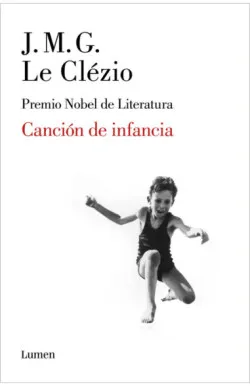

Le Clézio: aquellas pequeñas cosas

¿Por qué un escritor convencido de que la nostalgia es una falla moral decide hacer memoria y recuperar detalles tan remotos como el engañosamente profético sueño de su hermano, el sabor inconfundible del hambre en la guerra o la sensación celestial de aprender a nadar? «Canción de infancia» es el crudo e inspirado viaje de J. M. G. Le Clézio de regreso a su pasado. Un testimonio extraordinariamente personal de cómo lo más efímero y fantasmagórico puede ser, también, lo que más marcas deja en la vida.

Crédito: Philippe Matsas. D. R.

J. M. G. Le Clézio transmite, al hablar, un efecto semejante al de sus libros: sabiduría, calma y, sobre todo, claridad. Pero la suya es una claridad equidistante entre la ciencia y la poesía, que, al contrario de las claridades más ordinarias, practica lo opuesto a la simplificación: por momentos, parece opacarse un tanto para adquirir mayor nitidez y, aun con matices, contrapuntos y hasta algún que otro desconcierto, Le Clézio siempre se las ingenia para echar luz sobre el mundo. Tal vez porque semejante tarea requiera más pliegues y dobleces que líneas de continuidad.

Le Clézio es uno de los autores esenciales en lengua francesa de la actualidad, lleva escritos más de medio centenar de libros entre novelas, cuentos, ensayos y diarios de viajes. En ese sentido, se ubica casi en las antípodas de uno de sus escritores más admirados, Juan Rulfo, sobre quien escribió el prólogo para la traducción al francés de El llano en llamas. En su obra abundan, en efecto, los ángulos filosos de las idas y venidas existenciales, simetrías reveladoras y temas insistentes como la búsqueda del otro en tanto escapatoria al laberinto del yo, ese juego de policía y ladrón al que suelen acudir la memoria y el olvido y, en el centro, por supuesto, la guerra, las guerras y su arsenal interminable de secuelas.

J. M. G. Le Clézio nació en Niza en 1940. Es descendiente de un bretón que decidió huir de la hambruna al finalizar la Revolución francesa y quería ir en barco a la India, pero la tempestad lo condujo hacia Isla Mauricio. Desde entonces, una rama de su familia tiene nacionalidad mauriciana y, a la vez, bretona y francesa. Además, Le Clézio vivió unos años en Nigeria, donde trabajaba su padre, y, como si todo eso fuera poco, conoció de primera mano casi todos los rincones del mundo. No fueron simples viajes anecdóticos, sino que, por el contrario, logró integrarse, por ejemplo, al pueblo originario de los Purépecha en el centro de México, en Michoacán, y profundizar en su cultura. En esa época descubrió que España no quiso borrar los idiomas de la misma forma que Francia lo hizo en su territorio. Incluso revela que la academia náhuatl fue fundada por un español en México y, a diferencia del bretón, asegura que muchos de estos idiomas indígenas están muy vigentes. Por supuesto, esas experiencias extremas, junto con una serie de destinos cada vez más exóticos, paradójicamente no hicieron más que acercarlo cada vez más a su público. Y es probable que en esa ubicuidad de Le Clézio (en su momento Sarkozy lo definió como «ciudadano del mundo, un hijo de todos los continentes y culturas») radique una de las claves que lo hicieron merecedor, en 2008, del Premio Nobel de Literatura.

Y, sin embargo, en Canción de infancia todas esas millas recorridas parecen ponerse en suspenso y concentrarse en Saint Marine, aquella localidad de Bretaña que él condensa en «el olor del agua, un olor a la vez picante, ácido y a podrido» donde pasó algunos veranos en plena posguerra («esa etapa plena de leyendas bélicas que conjugan el miedo y el rencor»), entre 1948 y 1954. Son esas experiencias tan efímeras como fundamentales las que vuelven a pasar por su mirada. Y aunque no lo hace de una manera clásica ni cronológica («los recuerdos son aburridos y los niños no saben de cronología», concluye ya desde el inicio), Canción de infancia es una especie de Frankenstein evocativo con el que Le Clézio intenta reconstruir en su memoria, pero también en su imaginación, calles antediluvianas, transbordadores tan gigantescos como inútiles, personajes que perdieron el rostro pero aún parecen seguir hablando, rincones misteriosos que se llevaron puestas las tiendas de recuerdos, experiencias erosionadas por el olvido y, sobre todo, esa musicalidad (el título del libro no es azaroso) de un idioma (el bretón) que, como tantos otros, se volvió casi una lengua muerta.

Retazos de una vida

El objetivo parece casi imposible: rendir tributo a ese espacio-tiempo desaparecido, según sus propias palabras, entre 1950 y 1970 que, a pesar de no tener casi ningún asidero en el presente, lo constituyó como persona: contar y, sobre todo, contarse cómo imagina que fueron sus días en ese extraño hogar de verano que, sin embargo, se volvió parte entrañable de sí mismo. Canción de infancia no es ni más ni menos que un testimonio extraordinariamente personal de cómo lo más efímero y fantasmagórico puede ser, también, lo que más marcas deja en la vida. Y, al mismo tiempo, es la formulación de una incógnita que recorre todo el libro y corresponderá a cada lector responder: así como, en un momento, Le Clézio se queda fascinado con la inmutabilidad de una antigua piedra que parece ofrecer algo así como el tacto de los siglos, la gran pregunta de su libro quizá sea la siguiente: ¿conservan los recuerdos algún tipo de núcleo duro incorruptible, un hueso que el tiempo no sea capaz de corroer?

Memorias del pantano

Canción de infancia es un auténtico Le Clézio: un libro tan lúcido como reacio a las etiquetas. Podría pensarse como una precuela de El africano, pero también como el libro de memorias de quien alguna vez declaró que «jamás las escribiría, no porque me falten ganas sino porque me siento incapaz de hacerlo». ¿Qué sucedió en el medio? Probablemente el devenir mismo de la vida, algo que por cierto está muy presente en su obra, ahí donde el presente parece golpear las puertas de un pasado que no termina de irse del todo. «Llegué al punto en que era necesario aclarar mi recuerdo de lo que pasó durante la guerra y los años siguientes porque vemos a cada rato que las guerras siguen surgiendo y los niños siempre son las primeras víctimas», explica Le Clézio.

En efecto, el último capítulo de Canción de infancia desarrolla esa especie de oxímoron que es la infancia durante la guerra y el libro en su conjunto parece dividir el tiempo en dos: antes y después de la guerra. El momento bisagra lo cuenta Le Clézio con lujo de detalles en la escena en la que, desde el baño, percibe el estallido de la primera bomba. Esa es quizá la más importante epifanía en un relato plagado de revelaciones cotidianas —el sentirse más cerca del cielo cuando aprende a nadar, la plenitud al probar una gelatina de sabor impreciso que se vendía por cucharones, la sensación de vacío al enterarse de la extinción de los insectos de la patata—; el libro de memorias de un escéptico del arte de recordar.

«Noto que en el texto hay cierto componente sospechoso, algo que no queda del todo claro y es que la memoria está contaminada por lo que fuimos absorbiendo alrededor: de la familia, de las lecturas y las películas que uno ha visto, todo eso está mezclado en la memoria que es un líquido muy contaminado y, lejos de ser agua pura que brota de una fuente, parece más bien un pantano. Por eso tengo algunas dudas respecto a estas memorias que, en realidad, es casi un libro de relatos».

Le Clézio va aún más lejos y considera que, en cierta medida, todos los escritores practican la autoficción al introducir elementos de su propia vida y, aunque intenten evitarlo, siempre trabajan con el material de la memoria. En ese sentido, asegura que no hay una frontera tan precisa entre dos escritores aparentemente opuestos como Mark Twain y Marcel Proust porque, en ambos casos, lo que se advierte es una mezcla entre verdad e imaginación. Le Clézio afirma que Proust tendría sus motivos para decir que no hay imaginación sino solo memoria, lo cual es una de sus definiciones de la literatura. Pero, por supuesto, la memoria puede fallar. Y en este libro hay una prueba irrefutable cuando en ese baile entre imaginación y memoria se trae a colación un sueño profético de su hermano que había anticipado con lujo de detalles una desgracia: el derrumbe de un pueblo a causa de un terremoto. Le Clézio asegura que pensar en eso aún le da vértigo y escalofríos porque de haber prestado atención a ese sueño mucha gente hubiera salvado la vida, aunque enseguida revela que el terremoto que eliminó ese pueblo en lo alto de una colina había ocurrido mucho antes de que ellos nacieran. «Tengo un recuerdo muy claro de eso, y quizá tiene que ver con el misterio de las profecías que son memorias de lo que ya pasó: los profetas transmiten una memoria ajena y las profecías siempre adelantan el pasado».

«Las profecías son memorias de lo que ya pasó: los profetas transmiten una memoria ajena y las profecías siempre adelantan el pasado».

La «antinostalgia»

En Canción de infancia parece haber más reflexiones en torno a los sinuosos mecanismos de la memoria que citas literarias, aunque las que hay son fundamentales, como la que le dedica a Robert L. Stevenson y, en especial, a una de sus novelas, que, por supuesto, narra un gran viaje y cuyo recuerdo inspira en Le Clézio uno de los momentos más hermosos del libro. «Me gustaba mucho su novela Secuestrado, que leí de niño. Estando en Bretaña entre los diez y trece años encontré exactamente el paisaje que describe Stevenson, incluso el sonido de la gaita en una escena en que los personajes combaten con su música. Cada vez que escuchaba la gaita tras la neblina me acordaba de ese pasaje de la novela». Otra vez la música como un idioma y parte esencial de esa melodía de la infancia que roza la gran certeza del libro: lo perdido ya no existe más que soplando en el viento o, como dice el propio Le Clézio: «El mundo ha cambiado, eso está claro, ha sustituido sus modos y sus modas, y tiene su lengua un poco olvidada. Pero si alguien toca aquí, una noche, con viento y lluvia, lejos de las casas para que no le ladren los perros, todo lo que creíamos desaparecido volverá».

LENGUA: A pesar de que un libro de memorias parece ir siempre en la dirección opuesta, muchas veces habla en el texto en contra de la nostalgia.

J. M. G. Le Clézio: Para mí regodearse en la nostalgia es una falla moral y una forma de debilidad que no me interesa. Pero eso no significa que no exista, aunque yo no la entiendo como un pesar por el pasado, sino más bien como un deseo de retornar a lo que nos ha formado en la vida, lo más esencial y necesario de nuestra historia: esas sensaciones que uno percibe ya durante la niñez, sensaciones por momentos agradables y a veces desagradables, pero siempre muy fuertes, que, de alguna forma, permanecen en la vida cotidiana.

En el caso de Le Clézio, una de las sensaciones más latentes e inolvidables es la del hambre que, por supuesto, resulta indisociable de la guerra. «Es una memoria muy viva en mi mente, cada vez que tengo noticias del mundo o cada vez que como algo me acuerdo de esos días en que no teníamos nada para comer, eso siempre ha estado presente en mi vida, a tal punto que escribí La música del hambre porque es algo muy vivo en mí que resurge a cada momento. Es una sensación física, pero también la impresión de que la vida estaba incompleta; en algún aspecto era una situación similar a la que estamos viviendo hoy porque los niños no podían salir a la calle, no podían jugar y había que tapar las ventanas cada noche porque no debía haber luz; vivíamos una sensación de peligro constante porque los alemanes solían disparar si veían luz en las ventanas».

LENGUA: A propósito de esa comparación, ¿usted considera la actual pandemia como algo absolutamente excepcional o se trata más bien de un acontecimiento asimilable a muchos otros en la historia?

J. M. G. Le Clézio: Me acuerdo del tiempo en que para viajar se necesitaba la prueba de la vacuna contra la rubeola y, para ir a África, contra la fiebre amarilla. Pero lo que se me hace un poco diferente, en este caso, es que el mundo entero está bajo amenaza. Hoy la vacuna no es un lujo, sino una necesidad, y eso implica que los países desarrollados deben proveer la vacuna a los que no tienen los ingresos suficientes para fabricarla o adquirirla; en eso es muy distinto. Mi familia de Isla Mauricio está contenta porque, a pesar de no contar con muchos recursos, allí se vacunó a casi la mitad de la población con la Sinopharm de China. Es una proeza técnica de nuestro tiempo, el resultado positivo de la globalización, porque lo cierto es que no hay muchas ventajas, pero esta es una de ellas.

Le Clézio agrega un ejemplo similar pero mucho menos conocido: lo que sucede en Río de Oro, una antigua colonia española en África del Norte, considerada una de las poblaciones más pobres del mundo y con una altísima mortalidad infantil. Revela que sus habitantes, que son nómades, tienen comunicación satelital para estar en contacto con cualquier parte del mundo mientras atraviesan el desierto. Pero lo que más le llama la atención es que suelen estar afectados por la diabetes, así que muchos de ellos necesitan insulina y, por lo tanto, refrigeración. Para ello tienen captadores solares que alimentan un pequeño sistema de refrigeración que mantiene en perfecto estado la insulina.

«No estoy seguro de que haya una civilización europea, sino una variedad de civilizaciones. Una persona de España tiene mucho más en común con alguien de México que con alguien de Noruega. Creo que, en ese sentido, hay más cohesión entre clases que entre nacionalidades».

La ley Bonaparte

Universal como es, la actual pandemia podría aparecer tranquilamente en un libro de Le Clézio, porque uno de los grandes motivos de su obra es mostrar algunos puntos de contacto —evidentes, aunque no muy tenidos en cuenta— entre las necesidades de personas que viven en sitios geográficamente alejados. En efecto, Canción de infancia parece contribuir a evitar la extinción de ciertos saberes y tradiciones ancestrales —las viejas iglesias que se ocupaban de los exorcismos, las inolvidables bodas de antes y los anuncios de naufragio—, eso que Le Clézio denomina «la magia antigua» y, por supuesto, remite a muchos otros lugares del mundo y, aunque puede llegar a confundirse un tanto, es casi lo contrario de la nostalgia. Sobre todo, porque la nostalgia suele carecer de nervio político y mucho de lo que él expresa en este libro tiene, precisamente, trascendencia política, como ocurre con la pérdida de la cultura bretona: «La Bretaña de hoy no tiene nada que ver con la de los años sesenta, en la actualidad es una provincia muy semejante al resto del país porque en Francia no tenemos la ventaja de España: no existe una tradición de regiones y las de Francia lamentablemente están desapareciendo muy rápido. Vivimos la ley de Bonaparte, que no es la ley de la Revolución, sino la del Primer Imperio. Napoleón, que era de Córcega, no estaba a favor de las regiones y eso explica que haya querido borrar todas esas marcas identitarias. En mi opinión, sería más interesante la idea de federación, tal como sucede en Suiza o en España».

LENGUA: ¿Y en Europa en su conjunto nota que sucede algo similar?

J. M. G. Le Clézio: Creo que Europa existe ahora a manera de cohesión económica, pero no deja de ser algo muy reciente. El general De Gaulle estaba más interesado en la grandeza de Francia que en la existencia de Europa. No estoy seguro de que haya una civilización europea, sino una variedad de civilizaciones. Una persona de España tiene mucho más en común con alguien de México que con alguien de Noruega. Creo que, en ese sentido, hay más cohesión entre clases que entre nacionalidades.

LENGUA: ¿Qué sensaciones tiene cada vez que vuelve a Bretaña?

J. M. G. Le Clézio: Físicamente es el mismo lugar, la misma costa, pero el idioma desapareció totalmente. En ningún lugar de Bretaña se escucha ni una sola palabra en bretón. Sin embargo, en las calles todo está escrito en ese idioma porque hay una especie de voluntad de resurrección, pero cuando una lengua ha muerto es muy difícil hacerla nacer de nuevo. Cuando yo era niño entendía algunas palabras, aunque no llegué a aprenderlo porque no pasé allí el tiempo suficiente, pero mi hermano sí lo hablaba y los de mi generación también, el problema es que no quisieron enseñárselo a sus hijos y la generación siguiente nació muda respecto al bretón.

A través del universo

Pensar en los viajes, en una persona o en un autor que recorre buena parte del mundo es también pensar en términos de equipaje. ¿Qué clase de valija, qué límite de peso puede soportar alguien que se define prácticamente como nómade? Aunque suene demasiado simple (pero para nada claro en los términos de Le Clézio) podría afirmarse que cuanto más extenso es el recorrido, más liviano debería ir el viajero. Canción de infancia parece decir que una parte fundamental de esa carga corresponde también a la memoria o, al menos, a determinados acontecimientos que generan un antes y un después, como puede ser para la mayoría de los escritores del planeta obtener un premio que, a la luz de lo sucedido en los últimos años, quizá no sea, después de todo, tan prestigioso como trascendente.

LENGUA: ¿Siente que el Premio Nobel que obtuvo en 2008 lo condicionó un poco como escritor?

J. M. G. Le Clézio: Es una cuestión difícil porque tiene que ver con el ser y el parecer: el ser no cambió porque lo único que sé hacer es escribir y siempre trato de resistir la complacencia de estar satisfecho con lo que escribo. Pero el parecer sí cambió mucho. El ser es más importante, pero el parecer puede dar ánimo, optimismo, cierta confianza, aunque también tiene una parte negativa y es que introduce la duda sobre lo que realmente es uno. En el ser no hay dudas sobre la existencia, en el parecer sí: hay como un gusano en este fruto de la celebridad. Pero lo positivo de cualquier premio es que da tiempo, dinero y la impresión de entrar en una congregación de fieles y amigos.

LENGUA: En Canción de infancia hay muchas epifanías, pero curiosamente no cuenta cómo decidió convertirse en escritor. ¿Hubo un momento preciso?

J. M. G. Le Clézio: Sí. Fue al mostrarles unas cositas que había escrito a mi abuela y a mi mamá, porque yo vivía con ellas. Leyeron con tanto entusiasmo lo que yo había escrito a los siete años, con una ortografía muy mala, que mi abuela se dedicó a coser las páginas y a fabricar un libro con eso. Ese fue mi primer libro, un libro de poemas que aún guardo porque mi mamá lo conservó durante todo este tiempo.

LENGUA: ¿Piensa publicarlo en algún momento?

J. M. G. Le Clézio: [Risas]. Eso sería un acto de vanidad. Seguramente se lo deje a mis hijas.

OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:

Trece historias

El cuaderno del año del Nobel | Un país...

(edición especial por el 20º aniversario del Pr...

Libros

Libros Novela romántica

Novela romántica Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela literaria

Novela literaria Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Ficción femenina

Ficción femenina Ocio (juvenil)

Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar

Autoconocimiento y bienestar Historias reales

Historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Activismo

Activismo Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Cómic

Cómic Novela gráfica

Novela gráfica Libros ilustrados

Libros ilustrados Cómic infantil

Cómic infantil Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de autor

Cómic de autor Cómic de humor

Cómic de humor Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómics de influencers

Cómics de influencers Manga

Manga Biografías y memorias

Biografías y memorias Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia True Crime

True Crime Autoayuda

Autoayuda Religión y espiritualidad

Religión y espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios Bolsillo

Bolsillo Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Ebooks

Ebooks Autores

Autores Editoriales

Editoriales Revista lengua

Revista lengua Blog Recomendaciones

Blog Recomendaciones Clubs de lectura

Clubs de lectura Penguinkids

Penguinkids Tienda: España

Tienda: España