Putin por Obama: «Es como un jefe de distrito, solo que con misiles nucleares y un veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas»

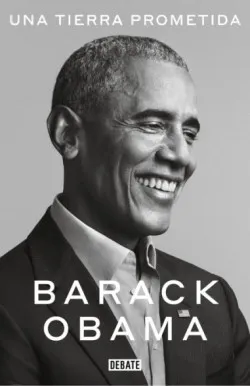

Cuando Barack Obama asumió la presidencia de Estados Unidos en 2009, Vladimir Putin llevaba ya una década como el hombre fuerte de la política rusa. Moscú fue uno de sus primeros destinos como presidente electo. El clima político y la agenda internacional, debajo de toda amabilidad protocolar, eran densos: las tensiones geopolíticas, la presión sobre los ex países soviéticos que buscaban salir de la órbita rusa, la ampliación de la OTAN, el desarrollo nuclear de Irán, la invasión de Georgia en el verano del 2008, el asesinato de Viktor Yuschenko, un activista reformista que había llegado a presidente de Ucrania y al que Moscú se había opuesto… En este relato de aquel viaje, incluido en sus memorias «Una tierra prometida» (Debate, 2020), Obama narra su sorprendente encuentro con Putin y pinta un retrato del hombre y el país que tienen al mundo en vilo en estos días.

Por Barack Obama

Novo-Ogaryovo, cerca de Moscú. 7 de julio de 2009. Obama y Putin en la casa de campo del dirigente ruso. Crédito: Saul Loeb/AFP a través de Getty Images.

Puesto que alcancé la mayoría de edad entre los años sesenta y setenta, soy lo bastante mayor para recordar la Guerra Fría como el paradigma de las relaciones internacionales, la fuerza que dividió a Europa en dos, que alimentó la carrera nuclear y generó guerras en todo el mundo. Modeló mi imaginación infantil: en libros escolares, periódicos, novelas de espías y películas, la Unión Soviética era el temible adversario en una lucha entre la libertad y la tiranía.

Fui también parte de una generación posVietnam que había aprendido a cuestionar a su propio Gobierno y había visto cómo —desde el auge del macartismo hasta el apoyo al régimen del apartheid en Sudáfrica— la mentalidad de la Guerra Fría con frecuencia había llevado a Estados Unidos a traicionar sus ideales. Esa conciencia no impidió que pensara que debíamos combatir la expansión del totalitarismo marxista, pero me hizo desconfiar de la idea de que el bien estaba solo de nuestro lado y el mal del de ellos, o de que una nación que había producido a un Tolstói y un Chaikovski fuera radicalmente distinta de la nuestra. Por el contrario, los demonios del sistema soviético me parecían una variación sobre una tragedia humana más amplia. La forma en que las teorías abstractas y la rígida ortodoxia podían derivar en represión, lo dispuestos que estamos a justificar compromisos morales y a renunciar a nuestras libertades, cómo el poder corrompe y el miedo lo agrava todo y cómo puede degradarse el lenguaje, ninguna de aquellas cosas era exclusiva de los soviéticos o los comunistas, pensé, se aplicaban a todos nosotros. La aguerrida lucha de los disidentes tras el Telón de Acero parecía solo una parte, más que algo distinto, de una lucha más amplia por la dignidad humana que estaba sucediendo en todo el mundo, y también en Estados Unidos.

Cuando a mediados de los años ochenta Mijaíl Gorbachov tomó el relevo de la Secretaría General del Partido Comunista y propició la cauta liberalización conocida como la perestroika y el glasnost, observé con atención lo que sucedía a continuación, preguntándome si se trataba del inicio de una nueva era. Y cuando solo unos pocos años más tarde cayó el Muro de Berlín y los activistas democráticos de Rusia auparon al poder a Borís Yeltsin, apartando a un lado el viejo orden comunista y disolviendo la Unión Soviética, me pareció no solo una victoria de Occidente sino una demostración del poder de una ciudadanía movilizada y un aviso a los déspotas de todo el mundo. Aunque el caos que se apoderó de Rusia en los años noventa me hizo dudar —colapso económico, corrupción rampante, populismo de derechas, oligarquías en la sombra—, mantuve la esperanza de que a pesar de las inevitables dificultades de la transición a un mercado libre y un Gobierno representativo, acabaría emergiendo una Rusia más próspera y libre.

Cuando llegué a la presidencia ya estaba casi curado de ese optimismo. Era cierto que el sucesor de Yeltsin, Vladimir Putin, que había llegado al poder en 1999, no manifestaba ningún interés en regresar al marxismo leninismo («un error», como lo denominó en una ocasión); y que había estabilizado con éxito la economía de la nación, en buena medida gracias a un enorme incremento de los ingresos públicos procedentes de la subida de precios del petróleo. Ahora las elecciones se celebraban de acuerdo con la Constitución rusa, los capitalistas estaban por todas partes, los rusos de a pie podían viajar al extranjero y los activistas prodemocracia como el maestro de ajedrez Garri Kaspárov podían criticar libremente al Gobierno sin acabar instantáneamente en un gulag.

Pero aun así, con cada año que Putin estaba en el poder, la nueva Rusia cada vez se parecía más a la vieja. Quedó claro que una economía de mercado y unas elecciones periódicas podían ir a la par de un «autoritarismo blando» que concentraba de forma consistente el poder en sus manos y disminuía el espacio para una disidencia significativa. Los oligarcas que cooperaban con él se convertían en algunos de los hombres más ricos del planeta. Aquellos que rompían con Putin acababan recibiendo distintas acusaciones criminales y se les despojaba de sus activos; Kaspárov finalmente acabó pasando unos cuantos días en la cárcel por haber encabezado una manifestación anti Putin. Los compinches del presidente ruso tenían el control de los mayores medios de comunicación del país, y al resto se les presionaba para que aseguraran una cobertura al menos tan amistosa como los medios estatales habían ofrecido a los gobernantes comunistas. Los periodistas independientes y los líderes civiles se vieron vigilados por el Servicio Federal de Seguridad (la encarnación moderna del KGB) o, en algunos casos, fueron asesinados.

Aún más, el poder de Putin no se apoyaba solo en la simple extorsión. Era verdaderamente popular (sus índices de aprobación rara vez bajaban del 60 por ciento). Era una popularidad que hundía sus raíces en el anticuado nacionalismo, la promesa de devolver a la madre Rusia su pasada gloria para aliviar la sensación de caos y humillación que habían sentido muchos rusos a lo largo de las dos décadas anteriores.

Putin podía vender esa imagen porque él mismo había sufrido esa sensación. Nacido en una familia sin conexiones ni privilegios, ascendió metódicamente por la escalera soviética; hizo la instrucción de reservista en el Ejército Rojo, estudió Derecho en la universidad estatal de Leningrado, hizo carrera en el KGB. Después de años de leal y eficaz servicio al Estado, se aseguró un puesto de tamaño y respetabilidad moderada, solo para ver cómo el sistema al que había dedicado su vida se hundía de la noche a la mañana con la caída del Muro de Berlín en 1989. (En esa época estaba destinado por el KGB en Dresde, en Alemania Oriental, y supuestamente se pasó los siguientes días destruyendo archivos y haciendo guardia contra posibles saqueadores.) Dio un rápido giro a la emergente realidad postsoviética aliándose con el reformista democrático Anatoli Sobchak, su mentor de la Escuela de Derecho que se convirtió en alcalde de San Petersburgo. Pasó a la política nacional, y ascendió en la Administración Yeltsin a una velocidad vertiginosa, utilizando su poder en toda una serie de puestos —incluido el de director del Servicio Federal de Seguridad— para conseguir aliados, repartir favores, acumular secretos y superar astutamente a sus rivales. Yeltsin lo nombró primer ministro en agosto de 1999 y cuatro meses más tarde —atrapado por los escándalos de corrupción, la mala salud, un épico problema con la bebida y una historia de catastróficas malas gestiones en la economía— sorprendió a todo el mundo dejando vacante su despacho, lo que convirtió a un Putin de cuarenta y siete años en presidente en funciones de Rusia. Aquello le otorgó la ventaja que necesitaba para ser elegido para un mandato presidencial completo tres meses más tarde. (Una de las primeras cosas que hizo fue garantizar a Yeltsin una amnistía total.)

Con cada año que Putin estaba en el poder, la nueva Rusia cada vez se parecía más a la vieja. Los oligarcas que cooperaban con él se convertían en algunos de los hombres más ricos del planeta. Aquellos que rompían con Putin acababan recibiendo distintas acusaciones criminales y se les despojaba de sus activos. Los compinches del presidente ruso tenían el control de los mayores medios de comunicación del país, y al resto se les presionaba para que aseguraran una cobertura al menos tan amistosa como los medios estatales habían ofrecido a los gobernantes comunistas. Los periodistas independientes y los líderes civiles se vieron vigilados por el Servicio Federal de Seguridad (la encarnación moderna del KGB) o, en algunos casos, fueron asesinados.

En manos de gente astuta y despiadada, el caos demostró ser un don. Pero ya fuera por instinto o por cálculo, Putin comprendió también el anhelo de orden del pueblo ruso. Mientras pocas personas tenían interés en regresar a los días de las granjas colectivas y las estanterías vacías en las tiendas, muchos estaban cansados, asustados y ofendidos con quienes —tanto en Rusia como en el extranjero— parecían haberse aprovechado de la debilidad de Yeltsin. Preferían un hombre de mano dura, algo que a Putin le encantaba ofrecer.

Reaseguró el control ruso sobre la región predominantemente musulmana de Chechenia, sin escrúpulos a la hora de igualar las brutales tácticas terroristas de los rebeldes separatistas con una violencia militar implacable. Restableció los poderes de vigilancia de estilo soviético tomando como pretexto la seguridad de la gente. Cuando los activistas democráticos se enfrentaron a las tendencias autócratas de Putin, les despachó como si fuesen títeres de Occidente. Resucitó los símbolos pre-comunistas y hasta los comunistas y abrazó la largamente reprimida Iglesia ortodoxa rusa. Disfrutaba de proyectos ostentosos, promovió espectáculos carísimos, entre los que se incluyó una oferta para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno en la ciudad balneario de Sochi. Con la meticulosidad de un adolescente en Instagram, generaba una fuente constante de fotografías en las que proyectaba una imagen casi ridícula de vigor masculino (Putin montando a caballo sin camiseta, Putin jugando al hockey) al mismo tiempo que ejercía esporádicamente el chovinismo y la homofobia, insistiendo en que los valores rusos estaban siendo infectados con elementos extranjeros. Todo lo que hacía Putin era para alimentar el relato de que, gracias a su guía firme y paternal, Rusia había recuperado su magia.

Solo había un problema para él: Rusia ya no era una superpotencia. A pesar de contar con un arsenal nuclear solo superado por el nuestro, Rusia carecía de la vasta red de alianzas y bases que permitía a Estados Unidos proyectar su poder por todo el globo. La economía rusa seguía siendo más pequeña que la de Italia, Canadá y Brasil, dependiente casi por completo del petróleo, el gas, los minerales y la exportación de armas. Los distritos comerciales de lujo de la ciudad de Moscú eran buena muestra de la transformación del país desde una economía destartalada y estatal a una con un número creciente de multimillonarios, pero la vida apurada de los rusos corrientes hablaba de lo poco que les llegaba de esa nueva riqueza. De acuerdo con diversos indicadores internacionales, los niveles de corrupción y desigualdad rusos competían con los de países en vías de desarrollo, y la esperanza de vida masculina en 2009 era más baja que la de Bangladesh. Había muy pocos —si es que había alguno— jóvenes africanos, asiáticos o latinoamericanos que miraran a Rusia en busca de inspiración en la lucha para las reformas de sus sociedades, que se sintieran conmovidos por sus películas o su música, o que soñaran con estudiar allí, mucho menos con emigrar. Con su base ideológica cercenada, la que en su día había sido la brillante promesa de una unión de trabajadores para librarse de sus cadenas, con Putin se había convertido en una Rusia aislada y temerosa de los extraños, a la que tal vez se podía temer, pero no emular.

Con su base ideológica cercenada, la que en su día había sido la brillante promesa de una unión de trabajadores para librarse de sus cadenas, con Putin se había convertido en una Rusia aislada y temerosa de los extraños, a la que tal vez se podía temer, pero no emular.

Pensé que había sido ese vacío entre la realidad de la Rusia moderna y la insistencia de Putin en su estatus de superpotencia lo que había promovido unas relaciones exteriores cada vez más agresivas. Buena parte de esa ira estaba dirigida contra nosotros: en sus declaraciones públicas, Putin se había vuelto bruscamente crítico con la política estadounidense. Cuando las iniciativas de Estados Unidos llegaban al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se aseguraba de que Rusia las bloqueara o las diluyera, sobre todo las relativas a los derechos humanos. Más significativos fueron sus crecientes esfuerzos para prevenir que los países del antiguo bloque soviético se liberasen de la órbita rusa. Nuestros diplomáticos recibían constantemente quejas de los vecinos de Rusia sobre casos de intimidación, presión económica, campañas de desinformación, manipulaciones electorales encubiertas, contribuciones a los candidatos prorrusos o sobornos directos. En el caso de Ucrania, se había producido el misterioso envenenamiento de Viktor Yuschenko, un activista reformista que había llegado a presidente y al que Moscú se había opuesto. Y también estaba, por supuesto, la invasión de Georgia durante el verano de 2008.

Resultaba difícil saber hasta dónde pensaba llegar Rusia por aquel peligroso camino. Putin ya no era el presidente de Rusia: a pesar de dominar los sondeos, debido a que Rusia prohibía tres mandatos presidenciales seguidos, había intercambiado el puesto con Dmitri Medvédev, su anterior segundo, quien tras ser proclamado presidente en 2008 se apresuró a nombrar a Putin como primer ministro. El consenso entre los analistas era que Medvédev se limitaba a mantenerle la silla caliente hasta el 2012, año en que Putin podría presentarse de nuevo. Aun así, la decisión de este no solo de ceder el cargo sino de promover a un hombre joven con una reputación relativamente liberal y una perspectiva pro-occidental indicaban que al menos le preocupaban las apariencias. Incluso sugería la posibilidad de que Putin abandonara un cargo político y se asentara en un papel de persona influyente o viejo jefe de Estado, permitiendo a nueva generación de líderes que pusiera de nuevo a Rusia rumbo a una democracia moderna y legal.

Todo aquello era posible, pero no probable. Desde la época de los zares, los historiadores han consignado en Rusia la tendencia de adoptar con gran algarabía las últimas ideas de Europa —tanto si se trata de un Gobierno representativo como de una burocracia moderna, el libre mercado o el socialismo estatal— solo para subordinar o abandonar esas nociones importadas a favor de otros modos más antiguos y severos de mantener el orden social. En la batalla por la identidad rusa, con frecuencia el miedo y el fatalismo han vencido al cambio y la esperanza. Una respuesta comprensible a cuatro mil años de historia de invasiones mongolas, intrigas bizantinas, grandes hambrunas, servidumbres perversas, tiranías desenfrenadas, incontables insurrecciones, revoluciones sangrientas, guerras devastadoras, asedios de años y millones y millones de carnicerías, todo ello en un paisaje gélido e implacable.

En julio de 2009 volé a Moscú para mi primera visita a Rusia como presidente aceptando la invitación que Medvédev me había extendido en abril de ese año durante nuestro encuentro en el G20. Mi idea era continuar con la idea de reiniciar las relaciones, centrándonos en las áreas de interés común al mismo tiempo que reconocíamos y tratábamos de gestionar nuestras significativas diferencias. Era verano, por lo que había terminado el curso escolar, lo que significaba que Michelle, Malia y Sasha podían unirse al viaje. Y con el pretexto de que necesitaba ayuda con las niñas (y la promesa de un tour por el Vaticano y una audiencia con el Papa, cuando siguiendo nuestro viaje llegáramos a Italia para una reunión del G8), Michelle convenció a mi suegra y a nuestra cercana amiga Mama Kaye para que se unieran también al viaje.

Nuestras hijas siempre habían sido grandes viajeras y soportaban alegremente nuestros anuales vuelos de ida y vuelta de nueve horas entre Chicago y Hawái sin lloriquear nunca, ni tener pataletas, ni dar patadas a los asientos de enfrente, interesándose más bien en juegos, rompecabezas y libros que repartía Michelle con precisión militar en intervalos regulares. Viajar en el Air Force One era claramente un ascenso para ellas, habilitaba la opción de ver películas, dormir en camas de verdad, y una tripulación que les hinchaba con todo tipo de aperitivos. Aun así, cruzar el océano con el presidente de Estados Unidos presentaba otro tipo de retos. Tuvieron que despertarse solo unas pocas horas después de haberse acostado para que las peinaran, ponerse un vestido y zapatos nuevos para que al aterrizar su aspecto fuera presentable. Tenían que sonreír a los fotógrafos mientras bajábamos por la escalerilla, presentarse a continuación a toda una fila de dignatarios canosos que estaban esperándonos en la pista, con cuidado de mantener siempre contacto visual y no mascullar entre dientes como les había enseñado su madre, tratando además de que no pareciera que se aburrían mientras su padre se enrollaba en una absurda cháchara antes de que todo el mundo subiera a la Bestia, que ya estaba esperando. Mientras íbamos por la autopista de Moscú le pregunté a Malia cómo lo estaba sobrellevando. Parecía en estado catatónico, con sus grandes ojos marrones mirando vacíos hacia algún lugar sobre mi hombro.

«Creo que —me dijo— esto es lo más cansada que he estado en toda mi vida.»

Una siesta a media mañana pareció curar el jet lag de las niñas, y hubo momentos juntos en aquel viaje a Moscú que recuerdo como si hubiesen sucedido ayer: Sasha caminando a grandes zancadas a mi lado por los lujosos vestíbulos del Kremlin cubiertos de alfombras rojas, seguida de una serie de altos oficiales rusos de uniforme, con las manos metidas en los bolsillos de una gabardina marrón como si fuera una agente secreta en miniatura; o Malia tratando de reprimir una mueca después de atreverse valientemente a probar el caviar en la terraza superior de un restaurante que daba a la plaza Roja. (Fiel a su costumbre, Sasha se negó a probar aquella cosa viscosa que le ofrecí en mi cuchara, incluso ante el riesgo de no tener más tarde su cucurucho en la heladería.)

Pero viajar con la primera familia no era lo mismo que viajar durante la campaña, cuando conducíamos una autocaravana de ciudad en ciudad y tanto Michelle como las niñas estaban a mi lado en los desfiles y las ferias del condado. Ahora tenía mi itinerario y ellas el suyo, junto a su equipo de apoyo, sus informes y su fotógrafo oficial. Al final de nuestra primera noche en Moscú, cuando nos reunimos de nuevo en el Ritz Carlton, nos tumbamos los cuatro en la cama y Malia preguntó por qué no había ido con ellas a ver a las bailarinas rusas y los fabricantes de muñecas. Michelle se inclinó y dijo en tono de conspiración: «A tu padre no se le permite divertirse. Tiene que estar sentado en reuniones aburridas todo el día».

«Pobre papá», dijo Sasha acariciándome la cabeza.

Los Cabos, México. 18 de junio de 2012. Obama y Putin conversan durante una reunión bilateral al margen de la cumbre del G20. Con esta reunión, el líder estadounidense buscaba preservar sus los lazos con Moscú a pesar de los crecientes desacuerdos en relación a la guerra de Siria. Crédito: Getty Images.

La escenografía de mi encuentro oficial con Medvédev fue bastante impresionante; en uno de los palacios del complejo del Kremlin, con sus techos altos y dorados y sus elaborados muebles restaurados a su antiguo esplendor zarista. Nuestra charla fue cordial y profesional, y en una rueda de prensa conjunta suavizamos con inteligencia la fricción continua sobre el tema de Georgia y los misiles de defensa, ya que teníamos numerosas «novedades» que anunciar, entre ellas un acuerdo sobre el marco para la negociación de un nuevo tratado sobre armas estratégicas que reduciría las cabezas nucleares de ambas partes y los sistemas de lanzamiento hasta un tercio. Robert Gibbs (director de Comunicaciones) estaba más entusiasmado con el convenio con Rusia para suprimir las restricciones sobre ciertas exportaciones de ganado estadounidense, un cambio que suponía más de mil millones de dólares para los granjeros y rancheros de nuestro país.

«Algo que realmente les importa a esos tipos que hemos dejado en casa», dijo con una sonrisa.

Esa noche, nos invitaron a Michelle y a mí a la dacha de Medvédev, a unos kilómetros a las afueras de la ciudad, para una cena privada. Por mi lectura de novelas rusas, me la imaginaba como una versión rústica, pero más grande, de una casa tradicional de campo. En vez de eso, nos vimos en una finca enorme rodeada por un conjunto de árboles altos. Medvédev y su mujer, Svetlana —una alegre matrona rubia con la que Michelle y las niñas habían pasado buena parte del día—, nos recibieron en la puerta principal y tras una breve visita salimos a un jardín junto a un gran mirador con vigas de madera donde la cena estaba servida.

Nuestra conversación apenas rozó la política. Medvédev estaba fascinado con internet y me interrogó sobre Silicon Valley, manifestó su deseo de impulsar a Rusia en el sector tecnológico. Mostró mucho interés en mi rutina de entrenamiento y me contó que él nadaba media hora todos los días. Compartimos anécdotas sobre nuestra experiencia como profesores de Derecho y confesó su afición por bandas de rock duro como Deep Purple. Svetlana manifestó su preocupación por la forma en que afrontaba la adolescencia su hijo de trece años, Ilya, con la atención añadida de ser el hijo del presidente; un reto que Michelle y yo entendíamos a la perfección. Medvédev especuló sobre la posibilidad de que el chico finalmente prefiriera hacer sus estudios universitarios en el extranjero.

Nos despedimos de los Medvédev poco después del postre, asegurándonos de que los miembros de nuestro equipo estuvieran a bordo de la furgoneta antes de que nuestra comitiva saliera del recinto. A Gibbs y Marvin (Nicholson, asistente personal) les habían estado entreteniendo otros miembros del equipo de Medvédev en alguna otra parte de la propiedad, les habían hinchado a chupitos de vodka y schnapps, y les habían dejado de un excelente humor que no iba a durar mucho cuando tuvieran que despertarse a la mañana siguiente. Cuando Michelle se quedó dormida a mi lado en la oscuridad del coche me sorprendió lo memorable que había sido la noche; cómo, con la excepción de los intérpretes sentados con discreción detrás de nosotros mientras comíamos, podríamos haber estado perfectamente en una cena en cualquier barrio de clase alta estadounidense. Medvédev y yo teníamos no pocas cosas en común: los dos habíamos estudiado y enseñado Derecho, nos habíamos aventurado en la política ayudados por otros políticos mayores y más cautelosos. Me hacía preguntarme cuántas de nuestras diferencias podían explicarse por nuestros caracteres e inclinaciones, y cuántas eran el simple resultado de nuestras circunstancias. A diferencia de él, yo había tenido la buena suerte de haber nacido en un país en el que el éxito político no requería que hiciera la vista gorda a sobornos de miles de millones de dólares o chantajes a oponentes políticos.

Conocí a Vladimir Putin la mañana siguiente cuando visité su dacha, situada en las afueras de Moscú. Nuestros expertos en Rusia, McFaul, Bill Burns y Jim Jones me acompañaron en el viaje. Burns, que ya había tenido otros encuentros con Putin, sugirió que hiciese una presentación inicial breve. «Es muy sensible a cualquier posible desprecio —dijo Burns—, y desde su punto de vista es el líder más veterano. Tal vez sea mejor abrir la reunión preguntándole cuál es su opinión sobre el estado de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y dejar que se saque de encima dos o tres cosas».

Después de intercambiar unos cumplidos con nuestras respectivas delegaciones, percibí una despreocupación en sus movimientos, un practicado desinterés en su voz que indicaba que estaba acostumbrado a que le rodearan subordinados y solicitantes. Se había convertido en una persona habituada al poder.

Después de cruzar una puerta impresionante y continuar por una larga carretera, nos detuvimos frente a una mansión en la que Putin nos recibió con la foto de rigor. Su físico era bastante común: bajito y compacto —con fisonomía de luchador—, un pelo fino y rubio, una nariz prominente y unos ojos pálidos y atentos. Después de intercambiar unos cumplidos con nuestras respectivas delegaciones, percibí una despreocupación en sus movimientos, un practicado desinterés en su voz que indicaba que estaba acostumbrado a que le rodearan subordinados y solicitantes. Se había convertido en una persona habituada al poder.

Acompañado de Serguéi Lavrov, el sofisticado ministro de Asuntos Exteriores de Rusia y antiguo representante en Naciones Unidas, Putin nos llevó a un amplio patio al aire libre, donde se había dispuesto un festín en nuestro honor, con huevos y caviar, panecillos y té, servido por unos camareros vestidos con el traje tradicional campesino y altas botas de cuero. Le agradecí a Putin su hospitalidad, señalé el avance que nuestros países habían hecho con los acuerdos del día anterior, y le pregunté por su valoración de la relación entre Rusia y Estados Unidos durante su tiempo en el cargo.

Burns no había bromeado con lo de que el hombre quería sacarse dos o tres cosas de encima. Apenas había terminado la pregunta cuando Putin se lanzó a un monólogo animado y en apariencia interminable en el que relató todas las injusticias, traiciones y desprecios que tanto él como el pueblo ruso habían tenido que sufrir a manos de los estadounidenses. Personalmente le había gustado el presidente Bush, dijo, y se había puesto en contacto con él después del 11-S para ofrecerle su solidaridad y también sus servicios de inteligencia en la lucha contra su enemigo común. Había ayudado a Estados Unidos a asegurar las bases aéreas de Kirguistán y Uzbekistán para la campaña de Afganistán. Hasta le había ofrecido la ayuda rusa para controlar a Sadam Husein.

Y ¿a qué le había llevado? En vez de prestar atención a sus advertencias, dijo, Bush había seguido adelante y había invadido Irak, desestabilizando todo Oriente Próximo. La decisión estadounidense de salirse hacía siete años del tratado antimisiles balísticos y de ubicar sistemas de defensa antimisiles en la frontera con Rusia seguía siendo una fuente de inestabilidad estratégica. La admisión de los antiguos países del Pacto de Varsovia en la OTAN durante las administraciones Clinton y Bush había sido una clara intromisión en la «esfera de influencia» de Rusia, mientras que el apoyo de Estados Unidos a las «revoluciones de colores» de Georgia, Ucrania y Kirguistán —bajo el engañoso disfraz de «promoción de la democracia»— había provocado que unos vecinos antes amistosos con Rusia se hubiesen vuelto de pronto hostiles a Moscú. En opinión de Putin, los estadounidenses habían sido arrogantes, desdeñosos, no habían tratado a Rusia como a un igual, y constantemente habían intentado dictar sus términos al resto del mundo, lo que en conjunto hacía difícil ser optimistas sobre las relaciones futuras.

Tras treinta minutos de lo que se suponía que iba a ser una reunión de una hora, mi equipo empezó a mirar el reloj, pero yo decidí no interrumpirle. Parecía evidente que Putin había ensayado todo aquello, pero su sentimiento de agravio era real. Sabía también que mi progreso con Medvédev dependía de contenerlo a él. Después de unos cuarenta y cinco minutos se quedó sin material, y en vez de seguir con el cronograma de la visita, comencé a responderle punto por punto. Le recordé que yo me había opuesto a la guerra de Irak, pero también que rechazaba las acciones de Rusia en Georgia, y le dije que creía que todas las naciones tenían el derecho de decidir sus propias alianzas y relaciones económicas sin interferencias. Le rebatí la idea de que un sistema de defensa limitado diseñado para la protección frente a un posible lanzamiento de misiles iraníes podría tener algún impacto sobre el poderoso arsenal nuclear de Rusia, pero también le relaté mi intención de revisar el plan de defensa antimisiles en Europa antes de dar más pasos adelante. Y en cuanto a nuestra propuesta de reinicio, el objetivo no era eliminar todas las diferencias entre nuestras dos naciones, le expliqué, sino dejar atrás las costumbres de la Guerra Fría y establecer una relación realista y madura que pudiera hacerse cargo de esas diferencias y aprovechar nuestros intereses compartidos.

Por momentos la conversación se volvió tensa, sobre todo respecto al tema de Irán. Putin despreció mi preocupación por el programa nuclear de Irán y se enfureció ante mi propuesta de que suspendiera una venta pendiente al régimen de un poderoso sistema de misiles S300 tierra-aire de diseño ruso. Me dijo que el sistema era puramente defensivo, y añadió que incumplir un contrato por valor de ochocientos millones de dólares pondría en riesgo tanto un negocio ventajoso como la reputación de Rusia como fabricante de armas. Pero la mayor parte del tiempo escuchó con atención y, hacia el final de lo que había sido un maratón de dos horas, se mostró abierto, si no entusiasta, a ese intento de reinicio.

«Evidentemente, para todas esas cuestiones, tendrá que trabajar con Dmitri —me dijo Putin mientras me acompañaba hacia mi comitiva—. Todo esto es ahora decisión suya». Nos miramos a los ojos al darnos la mano, ambos sabíamos que la declaración que acababa de hacer era más bien dudosa, pero al menos por ahora era lo más parecido a un respaldo que podía lograr.

Nueva York. 28 de septiembre de 2015. El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Barack Obama se dan la mano para las cámaras en la sede de las Naciones Unidas. Crédito: Getty Images.

El encuentro con Putin destrozó el resto del cronograma de la jornada. Regresamos a Moscú a toda prisa, donde tenía que dar el discurso de inauguración de curso a unos jóvenes rusos de mirada chispeante, estudiantes de Comercio Internacional y Finanzas. Pero antes, en una sala de espera del escenario, tuve un breve encuentro con el exlíder soviético Mijaíl Gorbachov. De setenta y ocho años y aún robusto, con su marca roja de nacimiento en la cabeza, me sorprendió como si se tratara de un personaje extrañamente trágico. Ahí estaba el hombre que en su momento había sido uno de los más poderosos del mundo, cuyos instintos de reforma y sus esfuerzos de desnuclearización —no importaba lo tentativos que hubiesen sido— habían provocado una dramática transformación global y le habían hecho ganar el Premio Nobel de la Paz, pero que ahora se veía mayoritariamente despreciado en su propio país, tanto por aquellos que sentían que se había rendido a Occidente como por quienes le consideraban un anacronismo comunista cuyo momento había pasado hacía mucho tiempo. Gorbachov me dijo que le entusiasmaba la idea de un reinicio de relaciones y mi propuesta de un mundo sin armas nucleares, pero después de quince minutos tuve que interrumpir la conversación para dar mi discurso. Aunque me dijo que lo entendía, me di cuenta de que se sentía decepcionado. Un recordatorio para los dos de la naturaleza voluble y fugaz de la vida pública.

Putin me recordaba a ese tipo de hombres que en cierta época habían controlado la maquinaria de Chicago o el Tammany Hall; duros, con astucia callejera, nada sentimentales, que sabían lo que querían, que nunca se movían fuera de su limitada experiencia y veían el clientelismo, el soborno, el chantaje, el fraude y la violencia ocasional como legítimas herramientas de negociación.

Luego hubo un almuerzo breve en el Kremlin con Medvédev y un encuentro con personalidades del país, seguido de una mesa redonda con empresarios estadounidenses y rusos, en la que se intercambiaron algunos llamamientos tópicos sobre cooperación económica. Cuando llegué a la cumbre de líderes de las sociedades civiles rusas y estadounidenses que había organizado McFaul, empecé a notar como me golpeaba el jet lag. Me sentí aliviado de poder sentarme, recuperar el aliento y escuchar las intervenciones de quienes hablaron antes que yo.

Ese era el tipo de grupo en el que me sentía a gusto: activistas democráticos, ONG, trabajadores comunitarios que se ocupaban desde la base de asuntos como vivienda, salud pública y acceso político. La mayoría de ellos trabajaba en la oscuridad, ahogados de fondos para mantener a flote sus proyectos y rara vez tenían oportunidad de viajar fuera de sus ciudades, mucho menos por invitación de un presidente de Estados Unidos. Incluso uno de los estadounidenses había trabajado conmigo en mi época en Chicago.

Tal vez fuera la yuxtaposición entre mi pasado y mi presente lo que me dejó pensando en mi conversación con Putin. Cuando Axe me preguntó por mis impresiones sobre el líder ruso, le dije que lo había encontrado extrañamente familiar: «Como un jefe de distrito, solo que con misiles nucleares y un veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas». Aquella frase provocó una carcajada, pero yo no la había dicho con intención de bromear. Putin me recordaba, de hecho, a ese tipo de hombres que en cierta época habían controlado la maquinaria de Chicago o el Tammany Hall; duros, con astucia callejera, nada sentimentales, que sabían lo que querían, que nunca se movían fuera de su limitada experiencia y veían el clientelismo, el soborno, el chantaje, el fraude y la violencia ocasional como legítimas herramientas de negociación. Para ellos, igual que para Putin, la vida era un juego de suma cero; tenías que hacer negocios con los que estaban fuera de tu tribu, pero al final, jamás podías fiarte de ellos. En primer lugar debías mirar por tus propios intereses y luego por el bien de los tuyos. En ese mundo, la falta de escrúpulos y el desprecio por cualquier aspiración elevada más allá de la acumulación de poder, no eran defectos; eran una ventaja.

En Estados Unidos habían sido necesarias generaciones de protesta, legislación progresista, escándalos periodísticos y un obstinado activismo para frenar, cuando no eliminar del todo, ese tipo de crudos ejercicios de poder. Esa tradición de reforma era en buena medida la que me había animado a entrar en política. Y aun así, para reducir el riesgo de una catástrofe nuclear o de otra guerra en Oriente Próximo, me había pasado la mañana cortejando a un déspota que sin duda tenía informes de todos los activistas rusos de la sala y podía acosar, encarcelar, o incluso algo peor, a cualquiera de ellos en el momento que quisiera. Si Putin iba tras alguno de aquellos activistas, ¿hasta dónde estaba dispuesto a ir yo a la hora de llamarle la atención, sobre todo sabiendo que ni siquiera así iba a cambiar su comportamiento? ¿Iba a arriesgar el fracaso de las negociaciones del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, la cooperación rusa sobre Irán? ¿Cómo se miden esos equilibrios? Podía decirme a mí mismo que los compromisos existían en todas partes, que para conseguir que las cosas se hicieran en mi país, tenía que hacer tratos con políticos cuya actitud no era tan diferente de la de Putin y cuyos patrones éticos no siempre soportaban el escrutinio. Pero esto era distinto. Los intereses eran mayores, en ambos lados de la ecuación.

Cuando finalmente me levanté para hablar, felicité a las personas en la sala por su valor y dedicación y les urgí a centrarse no solo en la democracia y los derechos civiles sino también en estrategias concretas que generaran trabajos, educación, salud pública y una vivienda digna. Al dirigirme a los rusos de la sala, les dije que Estados Unidos no podía ni debía luchar sus batallas por ellos, que estaba en sus manos determinar el futuro de Rusia, pero añadí también que les apoyaría, firme en mi convicción de que todas las personas aspiran a los principios de los derechos humanos, el imperio de la ley y el autogobierno.

La sala estalló en un aplauso. McFaul sonrió. Me sentí alegre de haber podido elevar el ánimo, aunque fuera durante un breve instante, a toda aquella buena gente que hacía un trabajo tan duro y en ocasiones tan peligroso. Estaba convencido de que hasta en Rusia valdría la pena a la larga, pero aun así no me podía sacar de encima el miedo de que la manera de hacer las cosas de Putin tuviera más fuerza e ímpetu del que me atrevía a admitir, que en el mundo tal y como era, muchos de esos esperanzados activistas podían acabar pronto marginados o aplastados por su propio Gobierno, y que yo podía hacer muy poco por protegerlos.

OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:

Anne Applebaum: la crisis ucraniana en cinco preguntas

Yuval Noah Harari y Michael J. Sandel: estos son los fantasmas que recorren nuestro mundo

Libros

Libros Novela romántica

Novela romántica Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela literaria

Novela literaria Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Ficción femenina

Ficción femenina Cómic

Cómic Novela gráfica

Novela gráfica Libros ilustrados

Libros ilustrados Cómic infantil

Cómic infantil Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de autor

Cómic de autor Cómic de humor

Cómic de humor Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómics de influencers

Cómics de influencers Manga

Manga Autoayuda

Autoayuda Espiritualidad

Espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años

De 0 a 3 años A partir de 4 años

A partir de 4 años A partir de 7 años

A partir de 7 años A partir de 9 años

A partir de 9 años Ocio (juvenil)

Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar

Autoconocimiento y bienestar Historias reales

Historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Activismo

Activismo Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Biografías y memorias

Biografías y memorias Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Blog Recomendaciones

Blog Recomendaciones Clubs de lectura

Clubs de lectura Tienda: España

Tienda: España