Álvaro Mutis por Juan Esteban Constaín: Maqroll es universal

En el centenario del nacimiento de Álvaro Mutis (en Bogotá en 1923), Alfaguara ha recuperado -en dos entregas- la magistral saga novelística y obra cumbre del colombiano, sin duda uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX (un autor admirado por Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Octavio Paz, Héctor Abad Faciolince o Piedad Bonnett). Así, el primer volumen de «Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero» reúne las cuatro primeras novelas protagonizadas por el emblemático personaje de Mutis, un viejo marinero que surca los mares más recónditos y que se ha convertido en un arquetipo de la literatura universal. Juan Esteban Constaín, voraz lector de su compatriota, firma el prólogo de esta primera entrega (el cual reproducimos a continuación) para realizar un perfil detallado de Mutis al tiempo que ofrece contexto sobre los cuatro títulos que conforman este volumen: «La Nieve del Almirante», «Ilona llega con la lluvia», «Un bel morir» y «La última escala del 'tramp steamer'».

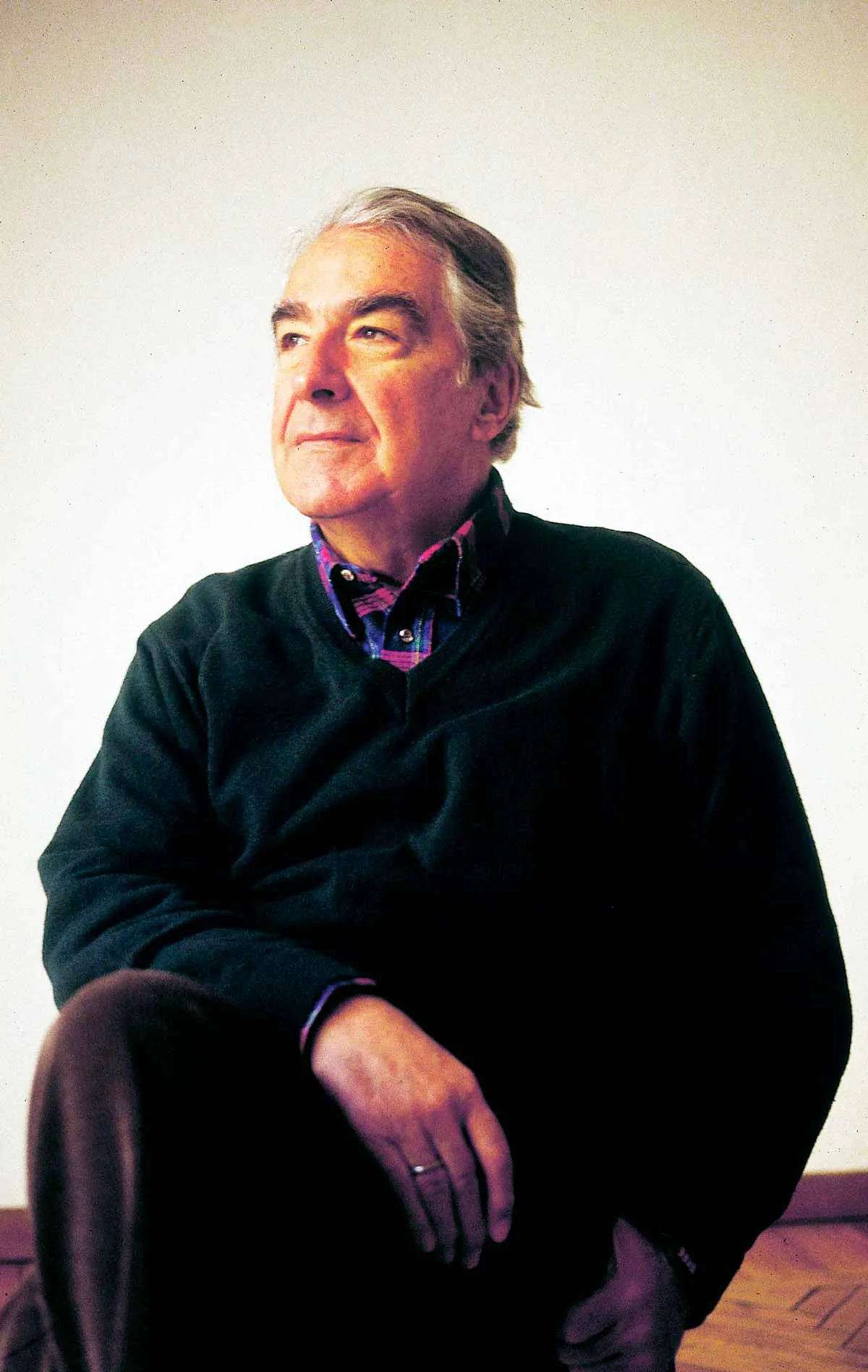

Álvaro Mutis Jaramillo en el Festival de Venecia, el 30 de agosto de 1996. Crédito: Getty Images.

Álvaro Mutis solía decirles a sus amigos que el día en que se jubilara iba a escribir por fin la gran novela de Maqroll el Gaviero, ese personaje desastrado y marginal, estoico y lúcido, que lo acompañaba en su poesía desde los veintidós años. Todos pensaban, entre tequila y tequila, que esa promesa era una más de sus ocurrencias geniales, y se echaban a reír mientras él los seguía deslumbrando con alguna de sus historias prodigiosas, quizás la de Pandolfo Petrucci, tirano de Siena, quien se subía al monte Amiato y hacía que sus esclavos cortaran piedras gigantes para luego lanzarlas al vacío y ver si un pobre desdichado iba pasando por allí y alguna le caía encima para carcajearse, así de cruel es el destino. Mutis tenía eso: el encanto inagotable de un prestidigitador y sus anécdotas históricas o personales lo volvían de inmediato, donde estuviera, el alma de la fiesta, el dueño de todas las miradas, porque además era apuesto y culto y su risa se oía al otro lado de la Tierra. Pero siempre decía lo mismo, como pensando en voz alta: «Cuando me jubile, carajo, dejo salir a Maqroll».

Lo cierto es que un par de años antes de su ansiada jubilación, y después de una vida entera dedicada a los más variados y estrambóticos oficios, desde el de locutor de radio hasta el de vendedor de películas en medio mundo, Mutis se sentó y escribió la que sería la primera entrega de la saga novelesca sobre Maqroll el Gaviero, publicada en 1986 con el título de La Nieve del Almirante, el mismo de un poema en prosa, con clarísimas intenciones narrativas, que estaba en Caravansary, su hermoso poemario de 1981. Hay quienes han señalado, obvio, la filiación entre ese poema y la novela, como si en el primero estuviera la semilla inconsciente y latente de la segunda. Y así es: en el texto de 1981, Maqroll malvive (sobrevive, como siempre) en lo más alto de la cordillera. Allí regenta una tienda que se llama La Nieve del Almirante y repara sus heridas mientras ve pasar los camiones que suben y bajan por el Alto de La Línea, aunque eso no esté dicho, pero el paisaje sí es ése, como el de casi toda su literatura: la «tierra caliente», el ardoroso clima de la zona cafetera colombiana que se concentra en la bruma del páramo para desembocar luego, como un río desatado entre cámbulos y guaduas y piedras monumentales, en el Valle del Cauca.

Una región de lo imaginario

Mutis decía que ésa era la fuente secreta de toda su obra: el recuerdo y la nostalgia de su infancia en la hacienda cafetera de Coello que su familia tenía en el Tolima. Allí conoció el paraíso, un paraíso perdido y recobrado luego en su poesía. Ese olor, ese clima, ese mundo, decía, eran el venero del que manaba su literatura. Por eso buena parte de las aventuras y desventuras de Maqroll tienen ese paisaje inequívoco y no siempre explícito; desde el principio, desde sus primeros y visionarios poemas, el entorno es siempre el mismo: el trópico como un destino abrasador e implacable, el tiempo que se disuelve y se funde en la vegetación corrosiva y malsana, los elementos del desastre. Y «La Nieve del Almirante», el poema de 1981, no es la excepción: el Gaviero arrastra en su pierna derecha una herida purulenta y atroz que lo hace cojear. Así camina, con su pasado a cuestas. Lo que vemos de él es ese instante, esa imagen, en eso consiste la poesía, que nos revela la sucesión interminable de proezas fallidas y conmovedoras empresas y tribulaciones de Maqroll, no en vano Octavio Paz lo consideró, desde muy pronto, un héroe romántico. Siempre al borde del abismo, siempre empeñado en lo imposible, que se justifica sólo por eso, ahí está su valor y su grandeza, jamás por los resultados obtenidos o esperados.

Está muy claro que en toda la poesía de Mutis, protagonizada en su gran mayoría por Maqroll el Gaviero, lo que había era un relato épico y una novela que durante décadas, hasta 1986, se fue anunciando sólo en destellos y fulgores, fragmentos apenas que sin embargo contenían la totalidad de ese universo que sólo se iba a completar y a esclarecer con la saga que inauguran La Nieve del Almirante e Ilona llega con la lluvia. Pero lo más impresionante, lo más estremecedor, es que eso ya estaba en «La oración de Maqroll», el primer poema en el que Álvaro Mutis invoca a su héroe y nos lo presenta en 1948, en La balanza, ese libro juvenil escrito a cuatro manos con Carlos Patiño Rosselli y del cual decían sus autores que había sido el libro más exitoso de la historia de Occidente, pues su primera y única edición se agotó en menos de dos horas, por incineración. La balanza, en efecto, fue publicado el 9 de abril de 1948 por la editorial Prag, cuyos talleres ardieron esa tarde que el pueblo bogotano, enloquecido y borracho, salió a vengar la muerte de su caudillo, Jorge Eliécer Gaitán. Y allí, en ese poema, en esa plegaria clarividente, Maqroll ya es el que sería para toda la vida hasta su muerte en los esteros:

Con tu barba de asirio y tus callosas manos, preside ¡Oh, fe-

cundísimo! la bendición de las piscinas públicas y el sub-

secuente baño de los adolescentes sin pecado.

¡Oh Señor! recibe las preces de este avizor suplicante y concéde-

le la gracia de morir envuelto en el polvo de las ciudades,

recostado en las graderías de una casa infame e ilumina-

do por todas las estrellas del firmamento.

Recuerda Señor que tu siervo ha observado pacientemente las

leyes de la manada. No olvides su rostro.

Amén.

Álvaro Mutis en Ciudad de México, en diciembre de 2001. Crédito: Getty Images.

Luego, en los siguientes libros de poesía, en Los elementos del desastre, en Los trabajos perdidos y la Reseña de los Hospitales de Ultramar, en Caravansary y Los Emisarios –qué títulos, por favor–, la figura del Gaviero se irá definiendo cada vez más y su visión del mundo irá poblando y colonizando, de manera casi absoluta, la obra de un poeta cuya voz y cuyo estilo serán cada vez más decantados, más ricos, más exuberantes y a la vez más escépticos y esenciales. ¿Quién es ese personaje tan extraño y enigmático, tan sabio y universal? ¿Quién es Maqroll, de dónde surge? Su autor solía decir, cuando se lo preguntaban, que era su coartada perfecta para poder destilar en sus poemas todas esas verdades teñidas de experiencia y de distancia, lo uno por lo otro. También en eso consiste la poesía. Mutis tenía veintidós años cuando Maqroll se le apareció por primera vez y fue como un milagro porque gracias a él pudo expresar lo que en su boca habría sido inconcebible para un joven de esa edad. Entonces le puso a su personaje un nombre que aspiraba, como el de la Kodak, según sus propias palabras, a que sonara igual en todas las lenguas: Maqroll el Gaviero, un vidente, un navegante atracado en tierra firme y comprometido siempre en las empresas más absurdas y febriles, las cuales asume con absoluta seriedad, con la resignación y la solemnidad del que sabe que la vida se honra y se justifica en esos rituales y esas ceremonias que nada tienen que ver con las quimeras de la modernidad: el éxito, la riqueza, la fama, la superación personal.

Lo mejor de Maqroll, lo más bello y perdurable, es su concepción del mundo, su ética, emparentada hasta lo más profundo, claro, con la de su autor, quien a lo largo de la vida, y conforme iba madurando, fue adjudicándole a su inolvidable personaje muchas de sus peripecias y aventuras, al punto de que no era fácil saber bien qué de aquello le había pasado de verdad a cuál de los dos. En ese sentido, el Gaviero es una invención en el significado latino de la palabra, porque invenire quiere decir, en esa lengua, descubrir, desentrañar. Mutis fue el amanuense, el demiurgo de un ser que era a la vez su interlocutor y su reflejo, su compañero de viaje, su sombra y el intérprete más certero de su forma de pensar. Y viceversa, por eso él mismo decía: «No hay nada de Maqroll que no sea mío». Pero en el plano simbólico el solo oficio del Gaviero ya dice mucho de su destino y de su suerte: la gavia es la vela del palo mayor de una nave, hasta allí sube el gaviero a observar el horizonte y a intuir el curso de los vientos. Es lo mismo que hace el poeta, de ahí que «gavia» también significara, en el siglo xviii, como lo escribió don Esteban de Terreros en su Diccionario castellano, Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, MDCCLXXXVII, «jaula de palo en que se encierra a un loco». Ésa es la percepción que tienen los demás de Maqroll: que es un demente, un sujeto por fuera del mundo. En realidad es un hombre decoroso y digno que vive según sus reglas y su código de honor; un descreído, ya dije, de todas las mentiras de la modernidad.

Mutis también era así: reaccionario, monárquico, legitimista. Y hablaba muy en serio cuando decía que el último episodio político que le importaba de verdad en la historia era la caída de Constantinopla a manos de los infieles en 1453. Se declaraba gibelino sin ningún pudor, es decir partidario de los emperadores germánicos en su lucha contra el papado. Maqroll es igual: un ser intemporal que llega a los aserraderos del Tolima o del Quindío en pos de un negocio que de antemano sabe perdido y catastrófico, y en el bolsillo lleva las Memorias de ultratumba, de Chateaubriand, o las Memorias de Jean-François Paul de Gondi, el Cardenal de Retz. Su obsesión, quizás la de ambos, Mutis y Maqroll, es entender las razones que llevaron a esa guerra inútil entre los borgoñones y los armagnacs en la Francia del siglo xv. Los dos saben que la Tierra es el exilio por naturaleza del ser humano: el lugar de la expulsión del paraíso. Tienen un consuelo y un refugio, la amistad. La certeza de que todo en este mundo es vano y el valor de nadie no está determinado por los prejuicios de la sociedad ni por lo material y lo tangible, por eso una de las máximas de Maqroll es la de no juzgar jamás a nadie, nunca, por nada. O así lo dice en su desbocada letanía de la «Visita del Gaviero», un poema aparecido en Los Emisarios, en 1984: «Saber que nadie escucha a nadie. Nadie sabe nada de nadie».

Gabriel García Márquez (derecha) besa la mano de Álvaro Mutis (izq.) durante un acto celebrado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, México, el 25 de noviembre de 2007. Crédito: Getty Images.

Es muy probable que esa premisa moral, tan bella, la reafirmara Álvaro Mutis en su experiencia en la cárcel de Lecumberri, donde pasó encerrado quince meses de su vida, casi recién llegado a México entre 1958 y 1959, «por un delito del que disfrutamos muchos escritores y artistas y que sólo él pagó», como escribió Gabriel García Márquez, su amigo del alma. Allí, en su crujía, el poeta colombiano fue testigo y partícipe de una de las tragedias humanas más desgarradoras que pueda haber, en medio de la cual asistió también a la irrupción inesperada y sobrecogedora de valores como la solidaridad, la nobleza, la ternura, la bondad, tanto más conmovedores cuanto más se hacían evidentes y dolorosos el contexto y la naturaleza, la desgracia de quienes los encarnaban y compartían. La vida en el «Palacio Negro» de Lecumberri fue para Mutis como estar en una de las novelas de su adorado Charles Dickens, y las enseñanzas que extrajo de ella se quedaron para siempre en su obra y en su alma. No es gratuito que fuera en la cárcel donde escribió su primera gran pieza narrativa, un cuento que se llama «La muerte del estratega» y que es una absoluta obra maestra, uno de los relatos más bellos de nuestra lengua. En él, un estratega bizantino del Thema de Lycandos, Alar el Ilirio, descubre que nada es más importante que el amor. Ni la fe, ni la gloria, ni el poder, nada. Pero el suyo es un amor fugaz y fatal, condenado desde el principio al fracaso y a la muerte; y sin embargo en él está la redención, la justificación de la vida. Alar el Ilirio es una especie de Maqroll en el Imperio Romano de Oriente: un héroe romántico que vive a contrapelo de la historia; un derrotado, ésa es su victoria, como en el caso del Gaviero.

La desesperanza, se ha dicho muchas veces, y es cierto, es la clave para entender la obra de Álvaro Mutis. Sobre ese tema, con el pretexto de la novela Victory, de Joseph Conrad, escribió una conferencia brillante que dio en la Casa del Lago de la UNAM en 1965; ahí está toda su poética, su filosofía. Pero la desesperanza no es el pesimismo ni el desánimo, no es la renuncia a la vida ni es la amargura. No. La desesperanza es la certeza de que «el hombre es un problema sin solución humana», como escribió Nicolás Gómez Dávila, uno de los mejores amigos y mentores de Mutis y un escritor al que idolatraba, del cual también extrajo el último epígrafe que abre su novela Un bel morir, de 1989: «Todo hombre vive su vida como un animal acosado». Eso es lo que caracteriza y define a Maqroll tanto en los libros de poemas como en las novelas: su profundo escepticismo y su compasión, su acatamiento del destino como un hecho irreversible y al mismo tiempo risible, su desprecio por el triunfo y la victoria como una de las grandes trampas de la condición humana. Pero el Gaviero –y su autor era un gran lector de Julio Verne– es el personaje central de un relato de aventuras en prosa y en verso: su vida es no sólo un reproche y una crítica al mundo moderno sino también un intento permanente por sabotearlo desde la acción. La de Maqroll es una épica de la derrota, una declaración de principios que va mucho más allá de la contemplación y la quietud.

Y ahí sí está muy claro el tránsito que Álvaro Mutis oficia entre sus poemarios y sus novelas (y nótese bien que no hablo del tránsito entre su poesía y su narrativa: en su obra esa frontera no existe o carece por completo de sentido, ésa es la gracia) porque con cada nuevo libro, antes de La Nieve del Almirante, en 1986, la vida del Gaviero va revelándose más y lo que la constituye no son sólo sus imprecaciones, sus imágenes, sus letanías sino ahora también sus proezas y sus empresas y tribulaciones. Ya en la Reseña de los Hospitales de Ultramar los poemas en prosa nos muestran a Maqroll dedicado de lleno a sus delirantes y hermosos y ociosos oficios; ya allí se dice de él:

Derivaba el Gaviero un cierto consuelo de su trato con las gentes. Vertía sobre sus oyentes la melancolía de sus largos viajes y la nostalgia de los lugares que eran caros a su memoria y de los que destilaba la razón de su vida.

Pero fue en el Hospital del Río en donde aprendió a gustar de la soledad y a rescatar en ella la única, la imperecedera substancia de sus días. Fue en el río donde vino a aficionarse a las largas horas de solitario soñador, de sumergido pesquisidor de un cierto hilo de claridad que manaba de su vigilia sin compañía ni testigos...

Álvaro Mutis en Milán en septiembre de 1997. Crédito: Getty Images.

Pero en Caravansary y en Los Emisarios, conviviendo con bellísimas reflexiones históricas o personales como la del funeral del Duque de Viana o la del gorrión que entra al Mexuar de la Alhambra, Maqroll el Gaviero es ya, con toda claridad, un personaje de novela. En sus apariciones en esos libros está anunciado lo que vendrá a partir de 1986 con La Nieve del Almirante. Baste leer, por ejemplo, ese poema en prosa que se llama «El Cañón de Aracuriare»: ahí hay un relato perfecto, casi un cuento, en el que el Gaviero se ha escapado de la poesía, aunque siempre la arrastra consigo, la lleva impregnada en sus llagas y estigmas, y va al acecho de la narrativa. Mutis es apenas el notario de ese prodigio, su dichoso y resignado oficiante:

El Gaviero viajó allí para entregar unos instrumentos y balanzas y una alcuza de mercurio encargados por un par de gambusinos con los que había tenido trato en un puerto petrolero de la costa. Al llegar se enteró que sus clientes habían fallecido hacía varias semanas. Un alma piadosa los enterró a la entrada del cañón. Una tabla carcomida tenía escritos sus nombres en improbable ortografía que el Gaviero apenas pudo descifrar. Penetró en el cañón y se fue internando por entre playones en cuya lisa superficie aparecían de vez en cuando el esqueleto de un ave o los restos de una almadía arrastrada por la corriente desde algún lejano caserío valle arriba...

Por eso es por lo que hay que volver a la filiación obvia entre el poema «La Nieve del Almirante» y la novela del mismo título; allí está todo. En 1981, en el poema, vemos a Maqroll con su herida supurante y acompañado por una extraña mujer, la típica mujer de la tierra caliente, como le dijo Mutis a Eduardo García Aguilar en una entrevista. En 1986, en la novela, esa mujer es Flor Estevez y la aventura del Gaviero consiste en remontar el río Xurandó mientras va escribiendo un diario, el cual encuentra Álvaro Mutis, el autor y personaje, en una librería de viejo en el Barrio Gótico de Barcelona. En realidad lo que Mutis encuentra es un libro sobre la muerte del Duque de Orleans, pero allí, agazapado entre sus pliegues, está el diario. Ésa es la primera entrega de la saga; la primera salida novelada, por fin, de Maqroll el Gaviero. De ahí se desgajaron, en cascada, los siete libros de la serie: una impresionante hazaña literaria que hoy vuelve a las manos de los lectores, por suerte. Así la exaltó García Márquez en 1993: «Siempre pensé que la lentitud de su creación era causada por sus oficios tiránicos. Pensé además que estaba agravada por el desastre de su caligrafía, que parece hecha con pluma de ganso, y por el ganso mismo, y cuyos trazos de vampiro harían aullar de pavor a los mastines en la niebla de Transilvania. Él me dijo cuando se lo dije, hace muchos años, que tan pronto como se jubilara de sus galeras iba a ponerse al día con sus libros. Que haya sido así, y que haya saltado sin paracaídas de sus aviones eternos a la tierra firme de una gloria abundante y merecida, es uno de los grandes milagros de nuestras letras: ocho libros en seis años...».

La gran literatura es una forma particular y única de ver el mundo, de nombrarlo. Los grandes escritores no son sino eso: una voz irremplazable, una entonación que es la que nos seduce y maravilla, nos inquieta, nos hace seguirla por todos los recodos que va abriendo, la ruta luminosa de un estilo, unos temas, unas obsesiones. Quizás no haya un logro estético y artístico más grande que ése, crear un mundo, dotarlo de un protagonista que trasciende la voluntad de su creador y, en el caso concreto de la literatura, se vuelve una presencia tan consistente y poderosa que acompaña a los lectores como si fuera un gran amigo o un miembro de su casa, a veces incluso más que los que sí lo son de verdad. Pocos autores lograron ese milagro, Álvaro Mutis lo hizo con Maqroll el Gaviero. Y al hacerlo honró a sus maestros: a Conrad, a Valery Larbaud, a don Miguel de Cervantes Saavedra. No creo que se le pueda pedir más a un escritor, no se me ocurre mayor gloria que ésa.

Por mi parte puedo decir que haberme encontrado con la obra de Álvaro Mutis fue una de las cosas más felices e importantes que me ocurrieron en la vida; su influencia es una de las razones por las que quise hacerme escritor. Su voz y su poesía, su lucidez, su humor, su altivez, su sabiduría, me acompañan todos los días bajo la especie de un verso, una frase, una anécdota, el recuerdo de su generosidad sin sombras ni reparos. También Maqroll el Gaviero va conmigo: basta invocarlo para reencontrarme con él, con Abdul Bashur y su ojo perdido que era el de don Ernesto Volkening, con Jamil vestido como rey mago en Pollensa. Esta edición de las novelas del maestro conmemora el primer centenario de su nacimiento; me llena de orgullo y de emoción poder vincular mi nombre, para siempre, al de una celebración tan merecida y tan feliz.

Buen viento y buena mar: «Duerme el guerrero, sólo sus armas velan...».

OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:

Bioy Casares por Caparrós: un escritor de clase

Lucia Berlin por Sara Mesa: todos esos nombres, todas esas vidas

Arthur Rimbaud por Sylvain Tesson: el «azimut» y el meandro

Roberto Bolaño por Lina Meruane: nunca más volvió a verlo

Natalia Ginzburg por Elena Medel: el viaje de una hormiga por las grietas de un muro

Libros

Libros Novela romántica

Novela romántica Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela literaria

Novela literaria Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Ficción femenina

Ficción femenina Cómic

Cómic Novela gráfica

Novela gráfica Libros ilustrados

Libros ilustrados Cómic infantil

Cómic infantil Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de autor

Cómic de autor Cómic de humor

Cómic de humor Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómics de influencers

Cómics de influencers Manga

Manga Autoayuda

Autoayuda Espiritualidad

Espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años

De 0 a 3 años A partir de 4 años

A partir de 4 años A partir de 7 años

A partir de 7 años A partir de 9 años

A partir de 9 años Ocio (juvenil)

Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar

Autoconocimiento y bienestar Historias reales

Historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Activismo

Activismo Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Biografías y memorias

Biografías y memorias Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Blog Recomendaciones

Blog Recomendaciones Clubs de lectura

Clubs de lectura Tienda: España

Tienda: España