Oír su voz: el Plan Cóndor en un casete

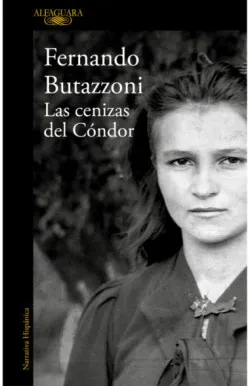

Una mañana, el periodista Fernando Butazzoni recibió un llamado a la radio de Montevideo donde trabajaba y, un rato después, una visita: un joven le entregaba un viejo casete grabada por su padre poco antes de suicidarse. Así empezó una larga investigación plagada de suspicacias, derrotas, dependencias públicas y silencios que develó uno de los más férreos secretos uruguayos: el lugar de entierro de los desaparecidos durante la dictadura. En «Las cenizas del Cóndor» (2014), se hilvana una escalofriante trama que une a los niños robados, Bordaberry, Pinochet y Perón, los desaparecidos en el Cono Sur, los soviéticos y hasta un príncipe italiano llamado Junio Valerio Borghese. A continuación, Butazzoni cuenta para LENGUA la historia detrás de su libro.

Crédito: Getty Images.

Las historias que escribo se gestan durante mucho tiempo en mi cerebro, luego pasan al corazón y después se me instalan en la boca del estómago. Allí germinan casi sin que lo note, hasta que un día revientan. Entonces devoran lo que encuentran a su paso para buscar la salida más directa. Prosperan, se vuelven brutales y difíciles de controlar. Son como el alien de Ridley Scott. Les tengo miedo.

En ocasiones se comportan distinto: crecen despacio y apenas si se asoman a la superficie de vez en cuando, toman un poco de aire, se enroscan mansas, muestran nada más que una hebra, un hilo negro que conduce a su laberinto. El miedo es el mismo, porque sé que tarde o temprano el alien vendrá por mí.

Así fue con Las cenizas del Cóndor. Lo que allí se cuenta además de real es verdadero: en ese libro se dibujó una realidad, pero también se escribió lo que estaba oculto debajo de ella, que era la verdad de una historia. La ficción es, en ocasiones, la única manera de enseñar lo que encubre la realidad. Onetti escribió que no hay forma más repugnante de mentir que contar la verdad ocultando el alma de los hechos. Ese es, por otra parte, el modo más frecuente de hacerlo.

El alma de los hechos que se narran en el libro se me apareció un mediodía de julio del año 2000. Un muchacho de ojos claros y pelo cortísimo fue a la radio donde yo trabajaba para entregarme un casete de audio, de esos que ya casi no existen. Habíamos hablado por teléfono esa misma mañana, apenas un rato antes. Fue una conversación entrecortada en la que él, con voz temblorosa, decía tener material muy importante sobre un tema delicado. Pedía reserva, anonimato, dudaba, iba y venía, le dio vueltas al asunto hasta que al final soltó la palabra maldita: «Enterramientos».

El casete no tenía etiqueta ni marca. Estuve un rato mirándolo sin tocarlo, como si fuera veneno. Según el muchacho, en ese audio un antiguo oficial del Ejército informaba sobre un lugar específico, en las afuera de Montevideo, donde estaban sepultados los restos de algunos de los casi doscientos uruguayos desaparecidos durante la ejecución del Plan Cóndor. El lugar era el Batallón de Infantería N°13. ¿Y quién era ese oficial? La respuesta fue apenas susurrada: «Mi padre». ¿Y cómo puedo hablar con él? Pausa. Otro susurro: «Se suicidó».

En esa época, mi principal habilidad periodística consistía en recelar de las buenas intenciones, los buenos muchachos y los buenos relatos, de modo que era difícil pasarme gato por liebre. Me había hecho cierta fama con eso, y mi foto estaba en gigantografías repartidas por la ciudad y en los laterales de los ómnibus. Camisa celeste, cara de enojo. Se puede decir que en aquel momento tuve mis quince minutos de fama. Me hubiera gustado que fueran dos o tres horas. Pero no: fueron quince minutos.

Una historia verdadera

Desconfié del muchacho y de la historia que contaba. Y recelé de esa historia por instinto, pero sobre todo porque era demasiado atractiva para ser verdadera. De ser cierta, era mucho más que una primicia: ahí podía estar resumida la infinita tristeza de los uruguayos de entonces, cruda y sin metáforas. Según él, su padre se había pegado un balazo en la cabeza después de grabar el mensaje. «Un chumbo», dijo. Pistola 9 milímetros. Diez años antes. Pegotes de sangre en las paredes del living. Un oficial de Inteligencia del Ejército. Enterramientos en el Batallón 13. Quizá en ese casete estuviera atrapada el alma de algún hecho.

El alma de los hechos que se narran en el libro se me apareció un mediodía de julio del año 2000. Un muchacho de ojos claros y pelo cortísimo fue a la radio donde yo trabajaba para entregarme un casete de audio. Habíamos hablado por teléfono esa misma mañana. Con voz temblorosa, decía tener material muy importante sobre un tema delicado. Pedía reserva, anonimato, dudaba, iba y venía, le dio vueltas al asunto hasta que al final soltó la palabra maldita: «Enterramientos».

Por la noche, a solas, escuché el audio. Una voz masculina contaba lo que sabía, o lo que decía que sabía, sobre unos enterramientos en los campos de ese batallón. Brindaba una ubicación bastante precisa. Hablaba con tranquilidad y, aunque sus palabras sonaban espontáneas, por momentos daba la impresión de que las estaba leyendo. Eran datos, frases, conceptos soltados al aire unos minutos antes de matarse. La grabación no era de buena calidad, pero la voz se escuchaba con nitidez. Imaginé una celada.

Tal vez fuera una trampa, pero ahí estaba. La punta de una madeja que podía arrojar luz sobre el rincón más oscuro de una sociedad que caminaba entre cadáveres que no aparecían. No puedo negar que la atracción de esa posible historia me resultaba irresistible, aunque también me generaba dudas, pues era razonable formular la ecuación a la inversa: la punta de la madeja estaba ahí, pero tal vez fuera una trampa.

De todas formas, y a pedido del muchacho, una noche fuimos hasta la sede de la curia a entregarle el casete a Nicolás Cotugno, quien era el arzobispo de Montevideo. A mí me pareció un mínimo reaseguro en aquella época de conspiraciones y agitación. El monseñor era un hombre serio, avispado, tenía buenos contactos en El Vaticano y el presidente de la República acababa de ponerlo al frente de la llamada Comisión para la Paz, cuyo objetivo era justamente encontrar a los desaparecidos. Prometió entregar el casete en la comisión para que se investigara.

Según el muchacho, su padre se había pegado un balazo en la cabeza después de grabar el mensaje. Un oficial de Inteligencia del Ejército. Enterramientos en el Batallón 13. Quizá en ese casete estuviera atrapada el alma de algún hecho.

Mi destino como celebridad del periodismo local se terminó ese mismo año, el 28 de diciembre. Nos sacaron del aire de un día para otro a mí, a Alfonso Lessa que era mi compañero en aquella aventura periodística, y a todo el equipo de producción del programa. A raíz de eso se generó un cierto escándalo, con protestas públicas y mucha solidaridad. Pero no hubo marcha atrás, así que me quedé sin trabajo, sin dinero y sin esperanza. Con mi mujer nos volvimos expertos en piruetas económicas, vendimos el auto, pasó el tiempo. Hasta que un día comprendí que esa era justamente una de las pocas cosas que tenía: tiempo. Eso y el casete del suicidado.

El muchacho me había dicho que se llamaba Ricardo, aunque no me costó mucho trabajo descubrir su verdadera identidad. Bastó con presionarlo un poco: era un tierno. Conseguí su domicilio, su teléfono y hasta su número de cédula. Cuando lo hice, la realidad de a poquito empezó a deslizar sus velos para mostrar ciertas verdades, así que armé su ficha: Juan Carlos Docampo Sánchez, nacido y adoptado en 1974 y, según él mismo sospechaba, hijo de desaparecidos, es decir apropiado por quienes después figuraron como sus padres de adopción. El padre, el suicidado, había sido capitán del arma de artillería. La madre, una maestra llamada Aurora Sánchez, vivía allí mismo, a pocas cuadras de la radio. Cuando fui a verla no mostró ningún interés en hablar del asunto. Se plantó firme, más bien hostil: «Lo pasado, pisado», dijo. Le calculé unos cincuenta años, pelo corto, mirada intensa. Quise argumentar, pero me cerró la puerta en la cara.

Primero por teléfono, y luego en persona, estuve más de un año tratando de convencer a Aurora para que me contara la historia de su esposo fallecido. Por precaución, con ella nunca quise emplear el término «suicidado». Ni siquiera «muerto». Cada vez que me refería al capitán lo hacía con la misma palabra: «fallecido». Ni muerto ni suicidado ni capitán. Su esposo fallecido. Visto a la distancia, creo que actué con hipocresía, pero también con delicadeza.

Un día, quizá por lástima, ella me dejó entrar a la habitación en donde, lo supe enseguida, había ocurrido la desgracia. Ya no era más el living, sino una mezcla de oficina y biblioteca: libros, dos archivadores, un escritorio, algunas sillas. Y una colección de pequeñas libretas. Le pregunté si esas libretas eran del fallecido. «Sus apuntes», dijo Aurora con una displicencia que sonó falsa. El aura de la muerte seguía allí, en ese aire, en esas libretas. La viuda tuvo piedad del finado, de su memoria. Me dejó estar.

Montevideo, Uruguay. Imagen tomada el 20 de mayo de 2020, en el 25 aniversario de la llamada Marcha del Silencio, acción que se realiza cada año para conmemorar el asesinato de los diputados uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz -asesinados por un comando militar mientras se encontraban exiliados en Argentina durante el plan Cóndor- y exigir justicia en los casos no resueltos de personas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985). Crédito: Getty Images.

El tiempo volaba, voló. Para fines del año 2003 ya había recompuesto mi vida laboral como periodista, y mantenía una relación amable, aunque no cercana, con Aurora. A su hijo no lo pude ver durante todo ese tiempo porque ella me lo prohibió. Fue tajante: «Si quiere hablar conmigo no hable con él». Se enojó mucho cuando supo que el muchacho y yo habíamos ido a entregarle el casete al arzobispo. Le pareció un abuso de mi parte.

Aurora Sánchez tenía sus razones. Tenía sus secretos la mujer, su propio calvario. Por fin, un insignificante episodio en la cocina de su casa propició la catarsis. Me lo contó todo desde el comienzo, que en realidad era otro muy distinto al que yo había imaginado, más doloroso y gris, bien uruguayo. Me contó todo desde el comienzo y hasta el final, que resultó ser justamente esa conversación: «Aquí termina esa historia», dijo.

Pero no fue el final sino el principio. De alguna forma, ese día Aurora y yo nos hicimos amigos. Ella entendió lo que yo quería saber, y yo comprendí una verdad que, aunque rompía los ojos, no era visible porque se ocultaba debajo de la realidad. Ahí estaban frente a mí los restos de un tiempo en el que todo fue vil y callado: el Plan Cóndor, los niños robados, Bordaberry, Pinochet y Perón, los desaparecidos en el Cono Sur, los soviéticos y hasta un príncipe italiano llamado Junio Valerio Borghese. Y estaba ella, Aurora Sánchez. Ese era el laberinto.

El casete no tenía etiqueta ni marca. Estuve un rato mirándolo sin tocarlo, como si fuera veneno. Según el muchacho, en ese audio un antiguo oficial del Ejército informaba sobre un lugar específico, en las afuera de Montevideo, donde estaban sepultados los restos de algunos de los casi doscientos uruguayos desaparecidos durante la ejecución del Plan Cóndor.

Su relato, de una intimidad estremecedora, cruzaba fronteras y abría ventanas insólitas al pasado. Pero era necesario comprobar cada uno de sus dichos, porque muchos episodios eran increíbles. Había que mirar a través de cada ventana; había que verificarlo todo en papeles viejos, en periódicos, en expedientes dudosos; había que inquirir, lograr complicidades; había que buscar gente en Buenos Aires, en Caracas, en Santiago de Chile. Ni siquiera sabía si esa gente aún vivía. Ventanas y preguntas.

Lo cierto fue que Aurora, sin intentarlo, logró que le creyera. Lo hizo más con sus silencios que con sus palabras, porque la suya no era por cierto una historia de buenos muchachos. Así fue que empecé a dedicar una parte de mis días y mis noches a la investigación. Estuve varios años en eso, me enfermé, renuncié al trabajo, casi me divorcio. Después de las tormentas, cuando por fin aquel hilo quedó extendido ante mí, negro y sin nudos, decidí seguir adelante y me puse a escribir. Elegí contarlo todo, con permiso o sin permiso, abrir todas las ventanas, las de Aurora y las mías y las de su hijo y las de quienes estuvieron vinculados a la investigación. Todas la ventanas.

Resultó que, con gran reserva, el arzobispo de Montevideo había entregado el casete del capitán suicidado a las autoridades en tiempo y forma, así que en 2005 un equipo de antropólogos forenses pudo ingresar con orden judicial al predio del Batallón 13. Allí excavaron y encontraron los restos de uno de los desaparecidos. Pertenecían al docente universitario Fernando Miranda, detenido por el Ejército treinta años antes. Nunca quise saber si las indicaciones grabadas en aquel casete tuvieron algo que ver con el hallazgo. Eso era irrelevante. El alma de los hechos por fin se había mostrado y la realidad, ya sin velos, enseñaba una verdad expuesta a flor de tierra. Unos huesos.

Fernando Butazzoni. Crédito: Max Argibay.

El libro, en el que trabajé durante diez años, se publicó en el otoño de 2014. Muchas cosas ocurrieron durante ese tiempo en el laberinto. El muchacho se mudó a Chile para trabajar en una farmacéutica. Aurora Sánchez decidió jubilarse y pasar sus días sola, en la misma casa donde su marido se había volado la cabeza de un balazo en 1990. Nicolás Cotugno, ya octogenario, volvió a las raíces, y tras su retiro del arzobispado se fue a vivir en un hogar de los curas salesianos.

El original del casete, que Cotugno entregó de buena fe a las autoridades, parece que se ha extraviado. De todas formas, hay una transcripción completa en Las cenizas del Cóndor, y otra —a la que le faltan dos páginas— en la secretaría de Derechos Humanos de la presidencia de la República. Según me informaron, en cierta oficina del gobierno quedó archivada una copia del casete. Ahí debe estar, en alguna caja, en algún estante, vaya a saber dónde. Para no perder la costumbre yo desconfío, porque no hubo buenos muchachos en esta historia y porque una oficina del gobierno —de cualquier gobierno— nunca puede ser un lugar apropiado para guardar el alma de los hechos.

OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS:

El Plan Cóndor, un fantasma que recorre el mundo

Yuval Noah Harari y Michael J. Sandel: estos son los fantasmas que recorren nuestro mundo

Libros

Libros Novela romántica

Novela romántica Aventuras

Aventuras Ciencia ficción

Ciencia ficción Fantasía

Fantasía Grandes clásicos

Grandes clásicos Literatura contemporánea

Literatura contemporánea Novela histórica

Novela histórica Novela literaria

Novela literaria Novela negra, misterio y thriller

Novela negra, misterio y thriller Poesía

Poesía Ficción femenina

Ficción femenina Cómic

Cómic Novela gráfica

Novela gráfica Libros ilustrados

Libros ilustrados Cómic infantil

Cómic infantil Cómic juvenil

Cómic juvenil Cómic de autor

Cómic de autor Cómic de humor

Cómic de humor Cómic de no ficción

Cómic de no ficción Cómics de influencers

Cómics de influencers Manga

Manga Autoayuda

Autoayuda Espiritualidad

Espiritualidad Familia y crianza

Familia y crianza Nutrición, belleza y fitness

Nutrición, belleza y fitness Arte, cine y música

Arte, cine y música Business

Business Cocina

Cocina Guías y literatura de viajes

Guías y literatura de viajes Tiempo libre

Tiempo libre Uso de la lengua y diccionarios

Uso de la lengua y diccionarios De 0 a 3 años

De 0 a 3 años A partir de 4 años

A partir de 4 años A partir de 7 años

A partir de 7 años A partir de 9 años

A partir de 9 años Ocio (juvenil)

Ocio (juvenil) Autoconocimiento y bienestar

Autoconocimiento y bienestar Historias reales

Historias reales Ciencia ficción juvenil

Ciencia ficción juvenil Ciencia, tecnología y naturaleza

Ciencia, tecnología y naturaleza Libros juveniles de Influencers

Libros juveniles de Influencers Novelas juveniles

Novelas juveniles Novela romántica juvenil

Novela romántica juvenil Novela juvenil de aventuras

Novela juvenil de aventuras Poesía juvenil

Poesía juvenil Thriller juvenil

Thriller juvenil Tiempo libre (juvenil)

Tiempo libre (juvenil) Activismo

Activismo Novela fantástica juvenil

Novela fantástica juvenil Biografías y memorias

Biografías y memorias Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología Economía, política, sociedad y actualidad

Economía, política, sociedad y actualidad Filosofía

Filosofía Historia

Historia Audiolibros

Audiolibros Audiolibros de ficción

Audiolibros de ficción Audiolibros de ciencia, historia y sociedad

Audiolibros de ciencia, historia y sociedad Audiolibros de salud y bienestar

Audiolibros de salud y bienestar Audiolibro práctico y de ocio

Audiolibro práctico y de ocio Audiolibros infantiles

Audiolibros infantiles Audiolibros juveniles

Audiolibros juveniles Autores

Autores Editoriales

Editoriales Blog Recomendaciones

Blog Recomendaciones Clubs de lectura

Clubs de lectura Tienda: España

Tienda: España